Микроскопические исследования диатомитов разреза "Белая горка" (Свердловская область)

Автор: Файзиева К.А.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 7 (271), 2017 года.

Бесплатный доступ

В работе представлены результаты микроскопических исследований диатомитов крупного естественного обнажения «Белая Горка», которое в силу своих колоссальных размеров рассматривается как перспективный объект минеральной базы опал-кристобалитовых пород в Зауралье. Диатомиты разреза «Белая Горка» обладают четко выраженной биоморфной структурой и хорошей сохранностью кремнистых фоссилий. Наблюдается огромное число неповрежденных, неизмененных створок и чистое от глинистых минералов и новообразований кремнезема поровое пространство, что позволяет отнести исследованные диатомиты к числу высококачественного сырья.

Опал-кристобалитовые породы, кремнистые породы, зауралье, диатомиты, микростроение

Короткий адрес: https://sciup.org/149129263

IDR: 149129263 | УДК: 552.581; | DOI: 10.19110/2221-1381-2017-7-38-41

Текст научной статьи Микроскопические исследования диатомитов разреза "Белая горка" (Свердловская область)

Диатомиты, широко представленные в Зауралье [1, 3] и на протяжении десятков лет являющиеся здесь объектами промышленной эксплуатации, в последние годы вновь оказались в фокусе научных исследований, что обусловлено огромными перспективами их использования. Для диатомитов, как и для любого другого вида полезных ископаемых, первоочередное значение имеет вещественный состав, изучение которого для пород Зауралья выполнено достаточно детально [2, 4-6]. Вместе с тем справедливым будет утверждать, что обширностью сферы применения диатомиты обязаны не столько кремнистому составу, сколько своей микроструктуре.

Каждая из изученных на данный момент тысяч видов диатомовых водорослей имеет свою собственную форму и размер, варьирующийся в диапазоне от 2 мкм до 2 мм [14], обладает сложной внешней оболочкой из частиц кремнезема. С конца 1980-х гг. для определения новых сфер применения диатомитов главных промышленно значимых месторождений мира (в США, Китае, Дании и др.) выполнялись детальные микроскопические исследования, анализы таксономического состава диатомей, выявление породообразующих видов и основных морфометрических параметров их створок. Для российской науки по времени этот период совпал с известными сложностями 1990-х, в результате чего эти исследования выполняются лишь сейчас. По причине уникальной трехмерной структуры диатомовые створки сейчас всесторонне исследуются на предмет определения возможных направлений использования [7, 9-12]. К абсолютно новым областям можно отнести проектирование композиционных материалов, светокопирование, фотонику, молекулярную сепарацию и биосенсорику. Ряд исследований также посвящен изучению физико-химических характеристик отдельных частей створок в рамках совершенствования технологий глубокой химической переработки минерального сырья [13].

Для российской промышленности характерна низкая степень передела диатомового сырья [3], а перспективы развития новых перерабатывающих производств, с одной стороны, связаны с разработкой инновационных технологий, с другой — с внедрением новых подходов к исследованию состава и структуры биокремнистых пород. При комплексном подходе анализа механизмов формирования структуры и технологических свойств диатомитов детальные микроскопические исследования призваны оценить возможность расширения потенциальных сфер использования.

Для изучения в рамках настоящей работы выбраны диатомиты комплекса Coscinodiscus payeri (Grunow) , слагающих обнажение «Белая Горка», значительная протяженность которого стала причиной рассматривать его в качестве одного из наиболее перспективных объектов минерально-сырьевой базы опал-кристобалитовых пород в Зауралье [2], хотя детальная разведка и исследования обнажения никогда не выполнялись [3]. С позиции новейших направлений использования данный комплекс диатомовых водорослей рассмотрен в современной литературе недостаточно, так как большинство промышленно значимых месторождений в мире имеют более молодой возраст и, соответственно, содержат иные доминирующие индексы-виды. Однако этот же эоценовый комплекс характерен для диатомитов длительное время находящегося в эксплуатации и хорошо изученного Ирбитского месторождения [4], что должно приниматься во внимание при планировании практического использования пород.

Объекты и методы

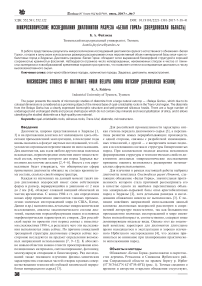

Обнажение «Белая Горка» расположено в окрестностях деревень Речкалова и Симанова Ирбитского района Свердловской области на правом берегу р. Ирбит (57°36'34.62"N 62°47'59.40"E) (рис. 1). Точные сведения о времени и авторстве открытия обнажения отсутствуют, это обусловлено тем, что этот природный объект расположен в непосредственной близости от населенных пунктов и был известен местным жителям еще до начала его геологического изучения.

Обнажение представляет собой крупный коренной выход пластообразной формы протяженностью более 200 м. Высота от уреза воды в отдельных частях достигает 20—25 м. Продуктивная толща соответствует отложениям ирбитской свиты раннего эоцена и перекрыта маломощным (первые десятки см) почвенно-растительным слоем. Каменный материал для исследований отобран в 2016 г. специалистами НОЦ «Геология нефти и газа» Тюменского индустриального университета с зачищенных стенок обнаженияв разных точках и предоставлен автору для лабораторных исследований. Аналитические работы включали литолого-петрографический анализ и сканирующую электронную микроскопию. Работы выполнены в Тюменском индустриальном университете и ООО «Западно-Сибирский геологический центр» (г. Тюмень). Электронная микроскопия выполнена на аппаратно-программном комплексе на базе растрового электронного микроскопа JEOL JSM 6510A. Литологопетрографическое описание проводилось в шлифах, подготовленных по стандартной методике.

Результаты и обсуждение

Макроскопически изученные диатомиты светло-серого цвета с желтоватым оттенком, слабосцементиро-ванные. Диатомит состоит из многочисленных фрагментов и целых створок диатомовых водорослей, сложенных преимущественно опалом. Присутствует незначительная примесь алевритового материала размером 0.01—0.09 мм, состоящего из обломков кварца, хлоритовых и гидро-слюдистых минералов. Структура породы биоморфная, тонкозернистая, пелитоморфная, текстура — микро-слоистая, микролинзовидная, слабобиотурбированная. Повсеместно фиксируется нарушение горизонтальной текстуры и неравномерное распределение терригенного материала. В породе встречаются редкие спикулы кремниевых губок.

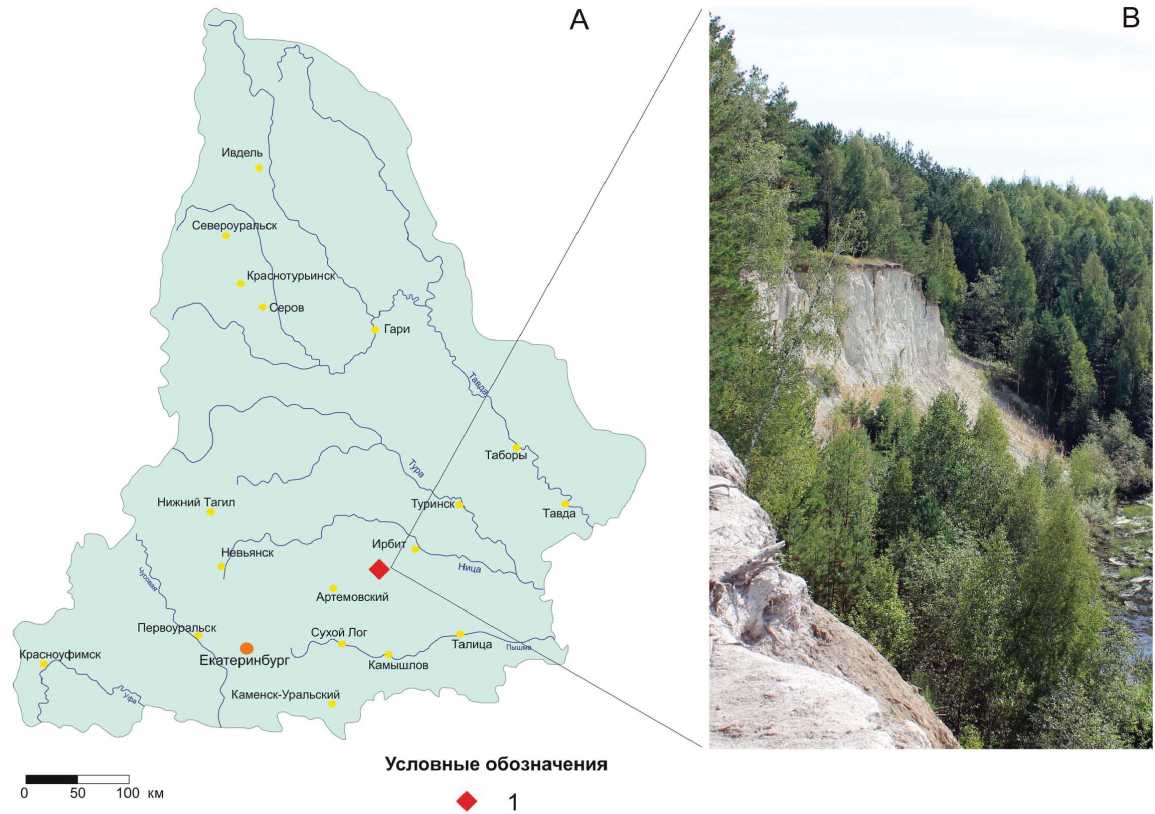

Комплекс диатомовых хорошо выдержан и, по всей видимости, может быть охарактеризован как Coscinodiscus payeri (Grunow) раннего эоцена [8]. Широко представлены диатомеи с створками округлой, нередко изометрич-ной формы. Наиболее четко фиксируются центрические диатомовые родов Triceratium и Pyxidicula (рис. 2). В меньшей степени в породе представлены Trinacria и аналогичные им диатомовые общей треугольной формы Pseudotriceratium . Размеры варьируются от 20 до 70 мкм. Для всех кремнистых фоссилий характерна хорошая сохранность и чистое от глинистых минералов и новообразований кремнезема поровое пространство створок.

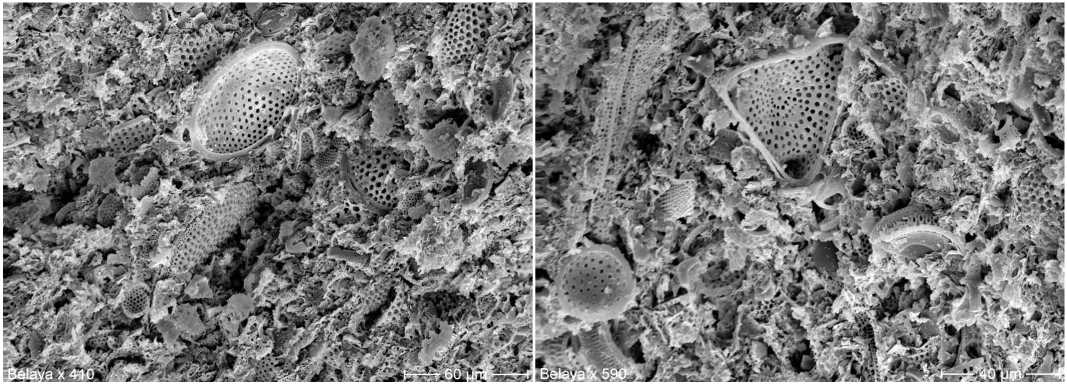

При литолого-петрографическом анализе диатомовые размером от 0.02 до 0.17 мм, хорошо видимые даже при увеличении 10 крат (но лучше всего просматриваются при 40), составляют до 60 % от общей площади шлифа (рис. 3). Поры мельчайшие, внутрискелетные, размером 0.05—0.5 мм, составляют около 5 % от площади шлифа. Кроме того, пористость формируется за счет межзернового пространства, однако их вклад в общий объем несравнимо меньше.

Рис. 1. Карта фактического материала: A — расположение участка исследований, B — общий вид обнажения; 1 — обнажение «Белая Горка»

Fig. 1. The map of factual material: А — research plot location, B — outcrop main view; 1 — Belaya Gorka outcrop

Рис. 2. Микроскопическое строение диатомитов родов Pyxidicula (слева) и Triceratium (справа)

Fig. 2. Microscopic structure of the diatomite of the genuses Pyxidicula (left) and Triceratium (right)

Терригенный материал представлен угловатыми, полуокатанными, изометричными и удлиненными зернами кварца и калиевого полевого шпата. Обломки кварца, в отдельных образцах составляющие до 12 %, расположены в породе неравномерно, скоплениями или полосами, с которыми ассоциируют полевые шпаты и микрокварциты. В основной массе кварц имеет размер 0.01—0.02 мм, в скоплениях размер обломков 0.01—0.125 мм. Поверхность кварцевых зерен слабодеформирован-ная. На отдельных зернах наблюдаются регенерационные каемки. Наблюдаемые единичные зерна полевого шпата пелитизированы. Цемент обычно имеет микро-глобулярное строение и сложен кроме глинистых минералов еще и аморфным кремнеземом. Последний сформировался, по всей видимости, из перетертых мелких фрагментов створок диатомовых, которые в силу сво их размеров обыкновенно первые подвергаются постседиментационным изменениям. Содержание глинистых минералов в цементе невелико. Они представлены гидрослюдами, в меньшей степени хлоритом и каолинитом. Минеральный состав обломочной фракции не отличается от состава ранее изученных диатомитов и диатомовых глин из других месторождений Зауралья [1—6]. Единственным отличием является довольно существенное содержание обломочного кварца и его концентрация в литогенетических трещинах.

В породе встречены литогенетические микротрещины толщиной 0.01—0.02 мм, слабоизвилистые, открытые или залеченные кремнистым и гидрослюдистым материалом. К микротрещинам приурочены вышеописанные скопления обломков кварца. Также в виде включений в породе содержатся редкие зерна глауконита, который,

Рис. 3. Морфологические строение диатомитов по результатам изучения в шлифах: A, B — створки диатомовых водорослей рода Pyxidicula; C, D — литогенетические трещины, заполненные кварцем

Fig. 3. Morphological structure of diatomite by the results of studying in thin sections: A, B — valves of diatom algae of the genus Pyxidicula; C, D — lithogenetic fractures filled by quartz

как правило, формируют мини-ассоциации и нередко приурочены к скоплениям обломочного материала.

Заключение

Для диатомита разреза «Белая Горка» характерны четко выраженная биоморфная структура и нарушенная горизонтальная текстура. Минеральный состав представлен зернами кварца и калиевого полевого шпата и редкими включениями глинистых минералов: гидрослюдами, хлоритом, каолинитом. Диатомит обладает хорошей сохранностью кремнистых фоссилий комплекса Coscinodiscus payeri (Grunow) . Наблюдается огромное число интактных раковин, равно как препарированное от глинистых минералов поровое пространство. Такие разности диатомитов принято относить к числу высококачественного сырья: при производстве фильтровальных и сорбирующих материалов исходная микроструктура определяет возможность минимальной обработки сырья при отличных сорбирующих свойствах готовой продукции.

Список литературы Микроскопические исследования диатомитов разреза "Белая горка" (Свердловская область)

- Дистанов У. Г. Минеральное сырье. Опал-кристобалитовые породы//Справочник. М.: ЗАО «Геоинформмарк», 1998. 27 с.

- Кремнистые породы СССР/под ред. У. Г. Дистанова. Казань: Татарское книжное издательство, 1976. 412 с.

- Смирнов П. В. Предварительные результаты ревизии минерально-сырьевой базы опал-кристобалитовых пород в Среднем Зауралье//Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов. 2017. Т. 328. № 4. С. 28-37.

- Смирнов П. В. Результаты комплексных исследований вещественного состава диатомитов Ирбитского месторождения//Там же. 2016. Т. 327. №. 6. С. 93-104.

- Смирнов П. В., Константинов А. О. Сравнительные исследования эоценовых и палеоценовых диатомитов Зауралья (на примере Камышловского месторождения и разреза Брусяна)//Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов. 2016. Т. 327. № 11. С. 96-104.