Микроструктурные особенности нижнепермских ооидных известняков (Южный Тиман)

Автор: О.С. Ветошкина

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 9 (369), 2025 года.

Бесплатный доступ

На основании электронно-микроскопических исследований ооидных известняков из разреза нижнепермских отложений Южного Тимана были выделены морфологические признаки, свидетельствующие об образовании карбонатов в результате процессов органоминерализации, обусловленных присутствием и деятельностью микроорганизмов (микробный метаболизм) и влиянием слизистых веществ, действующих как матрица для зарождения и роста кристаллов. В результате исследований были идентифицированы минерализованные тела организмов, биогенные микроструктуры, бактериальные биопленки и нити, сохранившиеся в различных формах. Получены новые данные, представляющие дополнительные свидетельства органоминерализации при образовании ископаемых ооидов.

Карбонаты, известняки, ооиды, органоминерализация, диагенез, биогенные микроструктуры

Короткий адрес: https://sciup.org/149149460

IDR: 149149460 | УДК: 552.54:551.736.1(470.13) | DOI: 10.19110/geov.2025.9.3

Текст научной статьи Микроструктурные особенности нижнепермских ооидных известняков (Южный Тиман)

Большое значение микробиоты при образовании минералов и пород в настоящее время не вызывает сомнений. Детальное изучение микробно-минеральных систем в отложениях началось с развитием электронно-микроскопической техники. Сейчас имеется представление о распространении и деятельности микроорганизмов в осадках, их значительной геологической роли при формировании отложений и осадочных полезных ископаемых. Известно, что микроорганизмы участвуют в образовании минералов, которые являются основой многих осадочных пород, включая кальцит, доломит, фосфаты, оксиды железа, сульфиды (Бактериальная..., 2002).

Ранее в литературе неоднократно отмечалось участие микроорганизмов: бактерий, цианобактерий, водорослей и грибов — в процессах морского карбонато-образования (Folk, Lynch, 2001; O’Reilly et al., 2017 и др.). Формирование кальцита обусловлено в основном биологическими факторами, включающими метаболическую активность микробов, побочные продукты кото- рой могут повышать рН и/или растворять неорганический углерод (Folk, Lynch, 2001; O’Reilly et al., 2017; Antoshkina et al., 2020). Судя по результатам исследований, образование морских карбонатов происходило по пути органоминерализации благодаря биологически обусловленному механизму (активное осаждение), осуществляемому через автотрофный или гетеротрофный метаболизм (Dupraz, Visscher, 2005; Diaz, Eberli, 2019; Harris et al., 2019), и/или пассивному механизму, когда определенные фрагменты слизистого внеклеточного полимерного вещества (EPS) или клеточных стенок действуют как центры зарождения карбонатных фаз (Dupraz, Visscher, 2005; Diaz, Eberli, 2019; Harris et al., 2019).

В качестве объекта настоящего исследования были выбраны нижнепермские ооидные известняки, выходящие на поверхность в северо-восточной части Восточно-Европейской платформы (рис. 1), в излучине Вычегды (около с. Усть-Нем), прилегающей с востока к возвышенности Южного Тимана — Жежимпарме.

Информация о седиментологической обстановке в этом районе дана в работе (Государственная…, 2021).

Рис. 1. Схема расположения места отбора образцов

Fig. 1. Scheme of sampling location

Карбонатные отложения представлены преимущественно мелководно-морскими и лагунными осадками. В составе нижнепермских отложений выделены нерасчлененные артинский и кунгурский ярусы (Государственная…, 2021), представленные преимущественно доломитами, известняками, доломитизи-рованными известняками, иногда с прослоями ангидрита и гипса (Ветошкина, Радаев, 2023). Известняки представляют собой массивные светло-серые органогенно-обломочные породы, участками оолитовые, ино- гда доломитизированные, с остатками раковин моллюсков, фораминифер, водорослей, с небольшими примесями кварца.

Идентификация различных продуктов жизнедеятельности бактерий, отраженных в литологических особенностях известняков, дает возможность не только понять механизм образования карбонатов, но и в какой-то мере представить условия их формирования. С этой целью в настоящей работе проанализированы образцы ооидных известняков с использованием комплекса методов, включающих сканирующую электронную микроскопию, определение химического и изотопного состава. Важное значение имеет определение механизма происхождения тонкозернистого карбоната путем органоминерализации с участием различных микроорганизмов и продуктов их метаболизма.

Методы исследования

Анализы проводились в ЦКП «Геонаука» Института геологии Коми НЦ ФИЦ УрО РАН. Состав карбонатных пород определялся в лаборатории химии минерального сырья по стандартной методике 8-компонентного карбонатного анализа. Данные обрабатывали путем пересчета их на нормативные миналы: CaCO3, MgCO3, FeCO3, MnCO3.

Определение минерального состава и деталей структуры проводилось посредством рентгенодифрак-тометра и сканирующего электронного микроскопа (СЭМ) вместе с микрозондовым анализом (ThermoFischer Scientific Axia ChemiSEM с энергодисперсионной приставкой TrueSight) при углеродистом напылении. Пробы представляли собой свежие сколы и полированные ан-шлифы (аналитик В. А. Радаев).

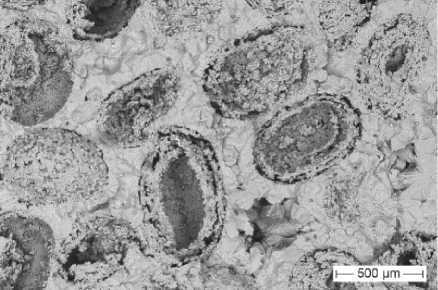

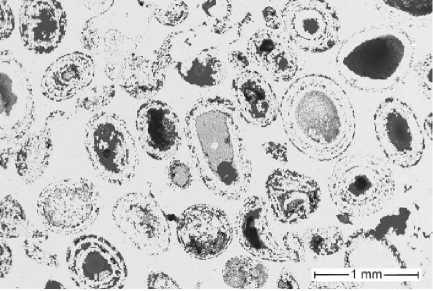

a

b

c

Рис. 2. Нижнепермский ооидный известняк. Скопления ооидов в известняке: a, c — сколы, b — аншлиф (режим BSE)

Fig. 2. Lower Permian ooid limestones (a, b, c). Clusters of ooids in limestone: a, c — shears, b — polished section (BSE mode)

Изотопный состав кислорода и углерода в карбонатных образцах определялся на аналитическом комплексе, включающем в себя систему подготовки и ввода проб GasBench II, соединенную с масс-спектрометром DELTA V Advantage. Значения δ13С и δ18О даны в промилле относительно стандарта V-PDB. Ошибка определения δ13С и δ18О составляет ± 0.15 ‰ (1σ).

Результаты

По данным химического анализа, доля карбонатов в образцах достигает 95 %. Содержание главных компонентов (мас. %): CaO — от 53.09 до 54.38 и MgO — от 0.38 до 0.69. Согласно нормативному пересчету, на долю CaCO3 приходится практически 100 %. Кальцит, слагающий известняк, содержит незначительное количество Mg2+, замещающего Ca2+. По рентгеноструктурным данным, карбонатный материал представлен кальцитом. Очень редко встречается доломит. Известняки в основном сложены кальцитом с низким содержанием Mg.

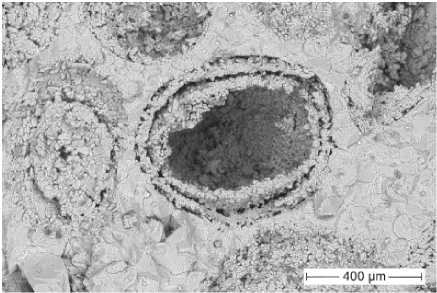

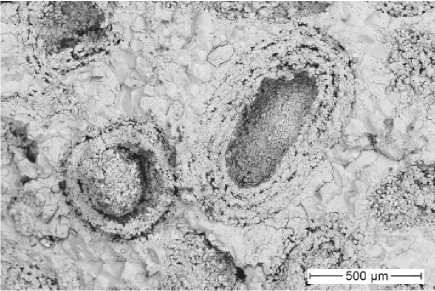

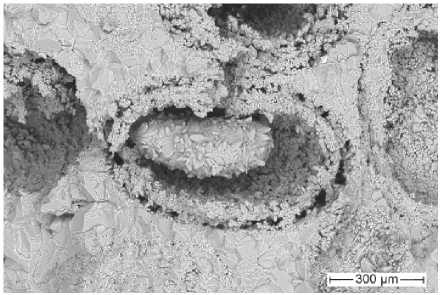

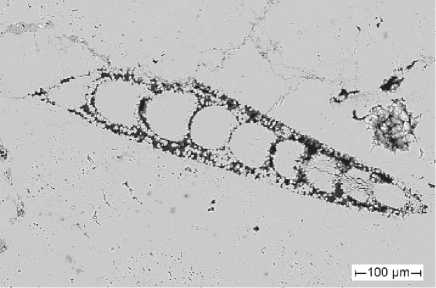

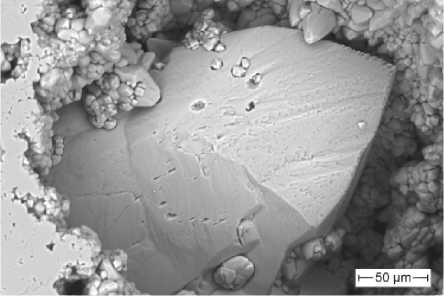

Электронно-микроскопическое изучение образцов показало разные структурные элементы. Микроскопическими методами выявляются ооиды (рис. 2, a–с), разные фаунистические остатки, водорослеподобные структуры. Пространство между ооидами выполнено относительно крупнозернистым кальцитом.

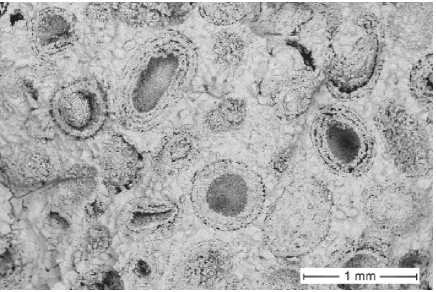

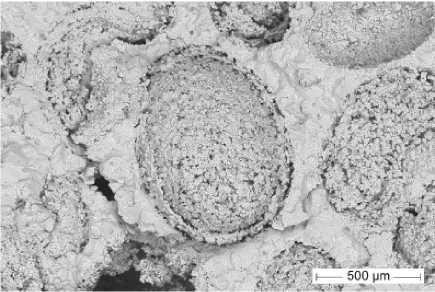

Ооиды представляют собой обособленные образования сферической, эллипсоидной форм, размер которых составляет от 0.5 до 0.7 мм. Для них характерно концентрическое строение. Карбонатная оболочка (кора) может состоять из одного или нескольких слойков с микрозернистым и радиально-волокнистым строением (рис. 3, a–d).

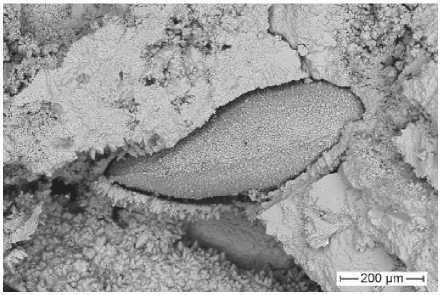

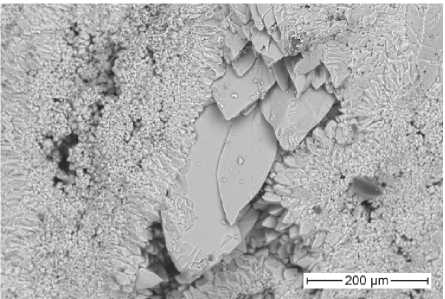

Значительное распространение в известняках получили различного рода органические остатки (рис. 4, а–d), включающие остатки фораминифер (рис. 4, b–d), например Nodosaria (рис. 4, b). Наблюдается выполнение полостей раковин и замещение остатков организмов тонкозернистым кальцитом. Некоторые оторочены каемками мелких кристаллов (рис. 4, d). Цемент представлен плотно прилегающими друг к другу зернами, (рис. 2, 3), обычно размером менее 150 мкм. В отличие от ооидных доломитов из этого разреза с более рыхлой упаковкой и значительной пористостью (Ветошкина, 2024), известняки представляют собой плотный агрегат.

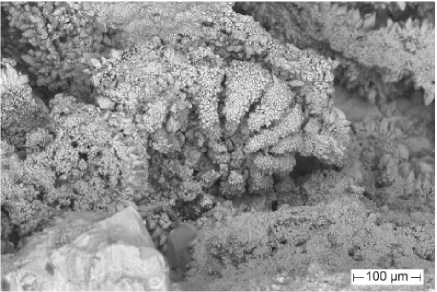

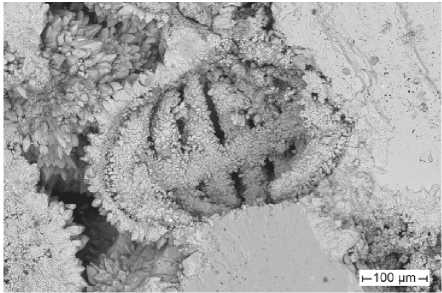

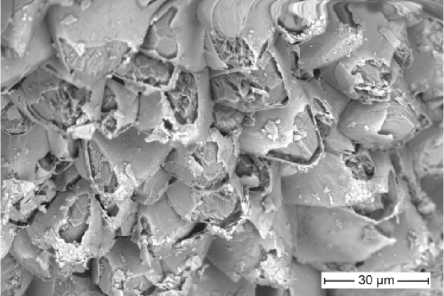

Проведенное СЭМ-исследование показало наличие столбчатых агрегатов кальцита (рис. 5), состоящих из зерен размером от 2 до 12 мкм, и скаленоэдриче-ских кристаллов (рис. 6), длина которых может составлять несколько сотен микрон. Иногда в порах встречаются относительно крупные зерна кальцита, достигающие 300 мкм (рис. 7). Обнаружены признаки частичного растворения кальцитовых зерен (рис. 8). Редкие зерна доломита в известняке плотно контактируют с окружающим кальцитом (рис. 9).

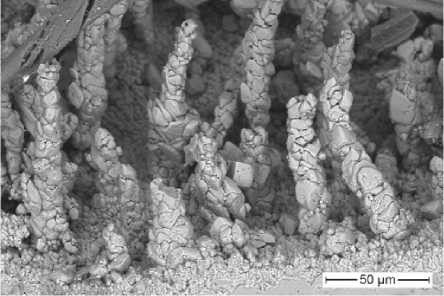

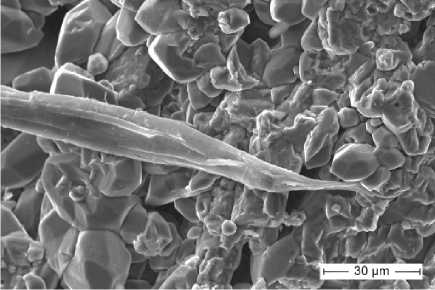

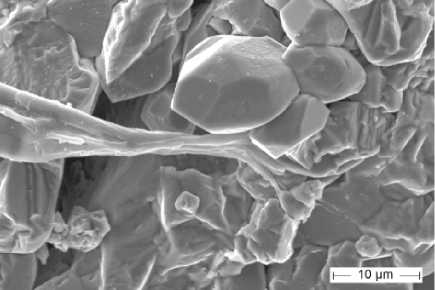

Электронно-микроскопические исследования образцов показали наличие различного вида углеродистых (органических) микрообразований в виде пленок и нитей, сохранившихся в различных формах. Изображения, полученные с помощью СЭМ, демонстрируют связь между карбонатами и эндолитическими микробными сообществами, такими как нитевидные бактерии (рис. 10, a, b). По текстуре нити представляют собой плотную ткань. Для них характерно сложное переплетение, иногда ветвление (рис. 10, b). Поперечный размер нитей около 15 мкм. По морфологическим при-

b

c

d

Рис. 3. Кальцитовые ооиды (сколы, режим BSE)

Fig. 3. Calcite ooids (shears, BSE mode)

a

b

c

d

Рис. 4. Микрофоссилии (a — остракода (?); b–d — фораминиферы). a, c, d — сколы, b — аншлиф (режим BSE)

Fig. 4. Microfossils (a — ostracode (?); b–d — foraminifers). a, c, d — shears, b — polished section (BSE mode)

Рис. 5. Столбчатые агрегаты кальцита (скол, режим BSE)

Рис. 7. Относительно крупные кристаллы кальцита в порах (аншлиф, режим BSE)

Fig. 5. Columnar calcite aggregates (shear, BSE mode)

-

Fig. 7. Relatively large crystals of calcite in the pores (shear, BSE mode)

Рис. 6. Скаленоэдрические кристаллы кальцита (скол, режим BSE)

Рис. 8. Признаки растворения зерен кальцита (скол, режим BSE)

Fig. 6. Scalenohedral calcite crystals (shear, BSE mode)

-

Fig. 8. Signs of dissolution of calcite grains (shear, BSE mode)

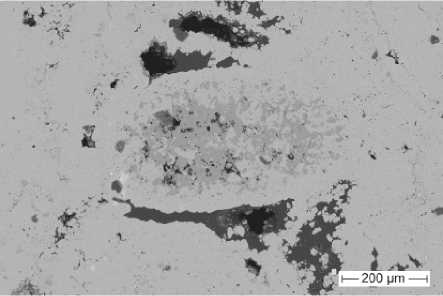

Рис. 9. Зерна доломита (тёмное) в известняке (аншлиф, режим BSE)

Fig. 9. Dolomite grains (dark) in limestone (polished section, BSE mode)

знакам, таким как форма, размер и структура поверхности, нити вполне отвечают фоссилизированным остаткам цианобактерий (Ископаемые…, 2011). Но это определение требует уточнения.

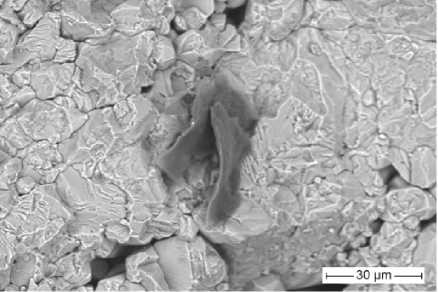

Кроме нитей между слоями в ооидах обнаружены оболочки (рис. 10, c) органического материала (органические субстанции), которые могут быть отнесены к следам микробной активности (реликты бактериальных пленок?), а значит, они могли создать ту локальную биогеохимическую обстановку, которая обусловила выделение кальцита. В ископаемых оои-дах бывшие микробиальные пленки представлены органическим веществом — липидными компонентами

(Кузнецов, Журавлева, 2022). Морфологически эти углеродистые (органические) микрообразования, нити и пленки, не имеют резких отличий от аналогичных образований, наблюдаемых в СЭМ и описанных в других работах (Ископаемые…, 2011). Подобные образования были обнаружены в доломитах из этого разреза (Ветошкина, 2024).

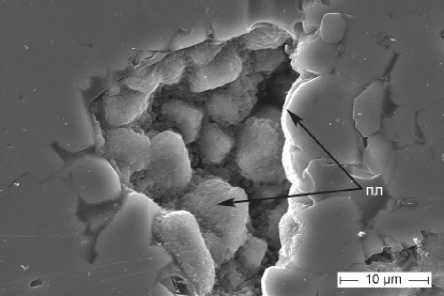

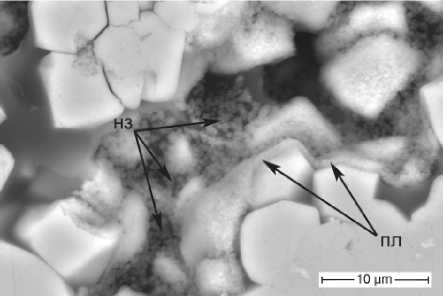

В известняках выявлен еще один тип микроструктур — тонкие обволакивающие минерализованные (карбонатные) пленки (рис. 11, a, b). В межзерновых зонах и на поверхностях зерен широко распространены фоссилизированные биопленки (биообрастания). Они часто встречаются в сочетании с нанозернисты-ми структурами CaCO3 (рис. 11, b), которые по морфологии и размеру сходны с наночастицами, идентифицированными М. Р. Диазом с соавторами (Diaz et al., 2015, 2017). Нанозерна могут появляться как в виде отдельных частиц, так и в виде скоплений.

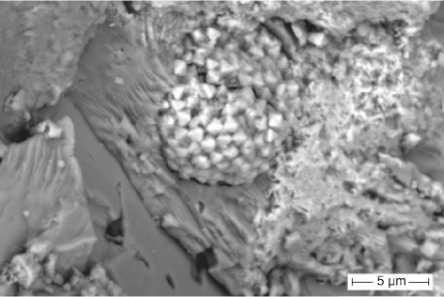

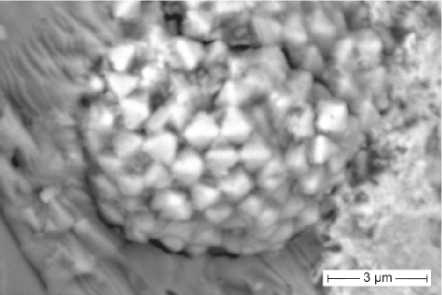

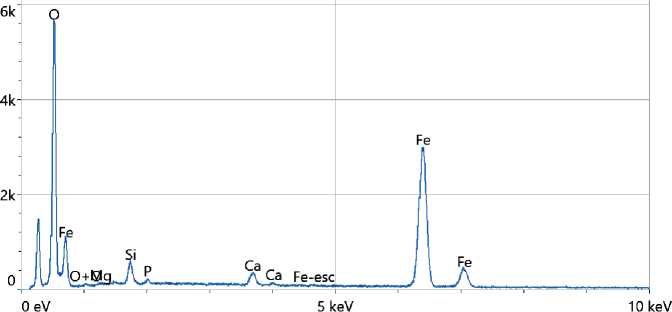

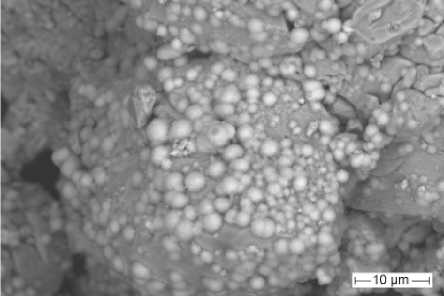

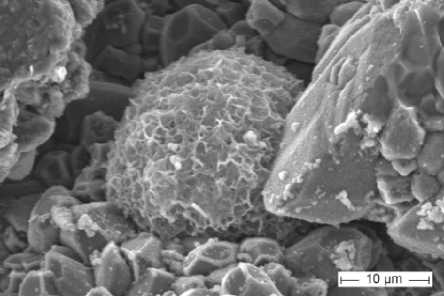

При изучении особенностей минерализации методом электронной микроскопии и микрозондового анализа было установлено широкое развитие сульфида железа в карбонатном матриксе. Одной из форм его выделения являются фрамбоиды диаметром около 10 мкм, имеющие правильную сферическую форму (рис. 12) и сложенные калиброванными по размеру микрокристаллами октаэдрического габитуса. Размер кристаллитов 1 мкм. Согласно ЭДС-спектрам, фрамбоиды представлены сульфидом железа (пиритом?). Поскольку электронно-микроскопическое изучение образца проводилось на свежих сколах, дающих лишь качественную информацию, более точное

a

b

c

Рис. 10. Углеродные микрообразования в нижнепермских ооидах: a — нитевидные формы, похожие на цианобактерии (скол, режим SE), b — детализация (скол, режим SE); c — оболочки (биопленки?) органического материала (скол, режим BSE)

Fig. 10. Carbon microformations in Lower Permian ooids: a — filamentous forms similar to cyanobacteria (shear, SE mode); b — details (shear, SE mode); c — shells (biofilms?) of organic material (shear, BSE mode)

Рис. 11. Минерализованные (карбонатные) биопленки (a — аншлиф, режим SE; b — аншлиф, режим BSE). Пл — пленки; нз — зерна

b

Fig. 11. Mineralized (carbonate) biofilms (a — polished section SE mode, b — polished section, BSE mode). Пл — films; нз — grains

a

Рис. 12. Фрамбоиды, представленные сульфидом железа, сложены микрокристаллами октаэдрического габитуса: a — общий вид, b — детализация

b

Fig. 12. Framboids, represented by iron sulfide, are composed of octahedral habit microcrystals: a — general view, b — details определение минерала не представляется возможным. Встречаются кристаллы сульфида железа в виде россыпи.

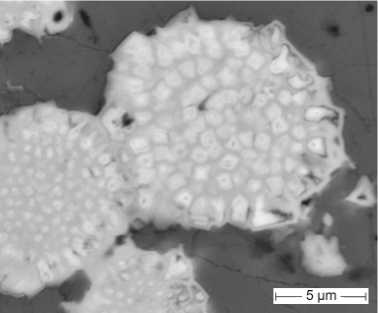

Судя по микрозондовым исследованиям, железо в породе не всегда присутствует в виде сульфидов. В образцах обнаружены фазы с низким содержанием серы или ее отсутствием. Форма их выделений фрамбоидальная (рис. 13). Минералы железа в данном случае рассматриваются как продукты окисления пирита.

В исследованных образцах были обнаружены и другие железосодержащие фазы, также, несомненно, биогенного генезиса. При большом увеличении видны мелкие округлые образования размером до 2.5 мкм (рис. 14, a, b), располагающиеся непосредственно на стенках полостей. Морфологически они вполне отвечают скоплениям современных коккоид-ных бактерий. Их наружная поверхность имеет ажурное строение. По результатам микрозондового анализа эти формы содержат в основном Fe, Ca, Mg и Si. В образцах встречаются и минералы Mn в виде волокнистых агрегатов.

Значения δ13С варьируют в пределах от 4.0 до 5.6 ‰ (PDB). Диапазон изменения величин δ18O составляет от -8.1 до -6.3 ‰ (PDB). Полученные значения δ13С и δ18O отличаются от известных данных по пермским морским карбонатам.

Обсуждение

Результаты электронно-микроскопических исследований ооидных известняков указывают на сложные микробиологические процессы в диагенезе. Разнообразные микроорганизмы наряду с цианобактериями определяли протекающие в сообществе биогеохимические процессы. Присутствие нитевидных микроорганизмов в пустотах образцов, подтвержденное результатами исследований в СЭМ, позволяет предположить, что они влияли на цементацию карбонатов, принимая участие в минералообразовании. Как подтверждено в лабораторных экспериментах (Орлеанский и др., 2002) образование древних ископаемых онколитов — это не литификация кокковых организмов фитозоопроисхождения, а продукт жизнедеятельности нитчатых цианобактерий.

В процессе активной жизнедеятельности бактерии способствовали осаждению тех или иных прото-минеральных фаз, возможно за счет изменения химизма среды (Бактериальная…, 2002). Некоторые метаболические процессы, осуществляемые гетеротрофными бактериями, повышали щелочность воды и способствовали осаждению карбонатов (Antoshkina et al., 2020).

Давно известно, что начало образования карбоната как в природных условиях, так и в бактериальных

Рис. 13. Продукты окисления пирита (аншлиф, режим BSE)

Fig. 13. Pyrite oxidation products (polished section, BSE mode)

a

Рис. 14. Cкопления коккоидных фоссилизированных бактерий (a — скол, режим BSE; b — скол, режим SE)

b

Fig. 14. Сlusters of coccoid fossilized bacteria (a —shear, BSE mode, b — shear, SE mode)

культурах происходит в слизистых выделениях бактерий (Исаченко, 1950). Микроорганизмы, развиваясь на поверхности твердых субстратов, образовывали на ней биопленки (биообрастания), которые претерпевали ряд превращений, связанных с жизнедеятельностью присутствующих здесь микроорганизмов. Иногда благодаря фоссилизации сохранялись разные стадии развития биопленок. На ископаемом материале видим результат преобразования и минерализации биообрастаний.

По мнению некоторых исследователей (Шульц, 1962; Diaz, Eberli, 2022), продуктом бактериальной деятельности сначала являлись аморфные карбонаты. При формировании каждого концентрического слоя осаждался слой аморфного вещества, а затем происходило постепенное образование микрокристаллов кальцита (Шульц, 1962; Diaz, Eberli, 2022). При исследовании природы и механизма образования ооидов в палеозойских карбонатных породах ранее было отмечено присутствие зародышей нанозерен карбоната кальция в биопленках на поверхностях и в структуре образовавшихся ооидных корок (Antoshkina et al., 2020). Развитие ACC приводило к появлению кристаллической фазы карбоната кальция, создающей новый слой оболочки поверх существующего слоя (Antoshkina et al., 2020). Раннедиагенетическое карбонатообразова-ние изначально регулировалось биологическими механизмами, тесно связанными с метаболическими взаимодействиями и биопленками, которые сначала представляли слизистую оболочку.

В настоящей работе получены новые данные, представляющие дополнительные свидетельства предложенным ранее моделям органоминерализации при образовании ископаемых ооидов. В нижнепермских кальцитовых ооидах видны начальные стадии отложения аутигенного вещества. На пленке сохранились субмикроскопические выделения карбоната кальция (рис. 11), которые служили основой для роста кристаллов. Затем формировался минеральный карбонатный прослой.

Как видно, биопленки служили центрами зарождения зародышей для осаждения карбоната, создавая условия пересыщения растворов при выделении карбонатов (Dupraz, Visscher, 2005; Diaz, Eberli, 2019). Присутствие нанозерен в межзерновых пространствах является индикатором микробиологической органоминерализации (Diaz et al., 2017; Diaz, Eberli, 2022).

Полученные данные согласуются с предыдущими исследованиями, в которых подчеркивается, что карбонаты являются микробиологически индуцированными образованиями, формированию которых способствовала активность микробов и/или слизистых органических веществ (O’Reilly et al., 2017).

Пирит — часто встречающийся компонент в богатых органическим веществом известняках. Изучение особенностей морфологии, строения агрегатов и локализации пирита позволяет связать его происхождение с деятельностью бактерий в местах развития микроколоний, в которых и шло его формирование на стадии диагенеза в ходе деятельности сульфатредуци-рующих бактерий.

Изотопные показатели карбонатов (δ13С и δ18O) в известняках, скорее всего, являются общими значениями нескольких генераций карбонатов, которые перекрывают биологические изотопные характеристики исходного осадка. Изотопный состав углерода (до 5.6 ‰ PDB) и кислорода (до –6.3‰ PDB) в карбонатных породах указывает на небольшое повышение величины δ13С и понижение δ18O по сравнению с морскими известняками. Такие отклонения от морских показателей указывают на диагенетические отпечатки на изученных породах. Величины δ13С для осадочных карбонатов в условиях полного равновесия с атмосферной CO2 в современных обстановках обычно не превышают +5 ‰. Нахождение относительно тяжелых по углероду карбонатов в осадочном комплексе нижнепермского разреза (до 5.6 ‰) обусловлено особенностями карбонатонакопления. Скорее всего, небольшое повышение величины δ13С известняков может быть связано с повышением продуктивности в бассейне осадконакопления (Фор, 1989). Высокие значения δ13С в осадках с высокой продуктивностью фиксируются и в современных бассейнах. Предполагается, что обогащение 13С пород обусловлено преимущественным извлечением 12С органическим веществом в замкнутых бассейнах (Фор, 1989).

Выводы

Результаты электронно-микроскопических исследований нижнепермских ооидных известняков показали, что разнообразные микроорганизмы наряду с цианобактериями определяли протекающие в сообществе биогеохимические процессы. В процессе активной жизнедеятельности бактерии катализировали осаждение различных протоминеральных фаз. Развиваясь на поверхности твердых субстратов, микроорганизмы образовывали на ней биопленки (биообрастания), которые претерпевали превращения, связанные с их жизнедеятельностью. Иногда благодаря фоссили-зации сохранялись разные стадии развития биопленок. В структуре образовавшихся ооидных корок отмечено присутствие нанозерен карбоната кальция, которые служили основой для роста кристаллов. В этом механизме (пассивное осаждение) биопленки служат центрами ообразования зародышей для осаждения карбоната.

Автор выражает благодарность В. А. Радаеву за помощь в проведении электронно-микроскопических исследований и микрозондового анализа.

Работа выполнена в рамках темы НИР ИГ ФИЦ Коми НЦ УрО РАН (ГР № 122040600013-9).