Микровключения в пигментном холелите

Автор: Филиппов В.Н., Боровкова Е.В.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Статья в выпуске: 8 (176), 2009 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/149128996

IDR: 149128996

Текст статьи Микровключения в пигментном холелите

С. н. с.

В. Н. Филиппов

Одним из актуальных направлений современных исследований в области биоминералогии является изучение минералов, образование которых связано с жизнедеятельностью организмов. Такие биообъекты, как холелиты, часто выявляются в организме человека как результат желчнокаменной болезни. При сохранении современных темпов распространения этой патологии к 2050 году ею будет страдать каждый пятый взрослый житель планеты [1].

Как известно, в настоящее время все виды холелитов делят на две основные группы: холестериновые и пигментные [2]. Пигментными называют холелиты, содержащие меньше 20 % холестерина. Среди них различают черные и коричневые пигментные камни. Генезис таких образований до конца не ясен. Однако в настоящее время уже не вызывает сомнений роль бактериохолии, как одного из наиболее значимых факторов появления биокамней [3].

Объектом наших исследований послужил коричневый пигментный холелит, представленный телом округлой формы с концентрически-зо-нальным внутренним строением. Размер этого конкремента составлял 1.5 см. Изучение состава холелита проводилось с применением рентгеноструктурного (дифрактометр ДРОН-3), ИК-спектроскопического (Specord M-75), газовохроматографического (GC-17A) методов. Кроме того, свежие сколы камня были исследованы на аналитическом сканирующем электронном микроскопе JSM-6400, оснащенном энергодисперсионным спектрометром «Link».

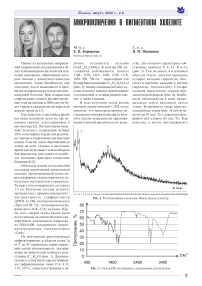

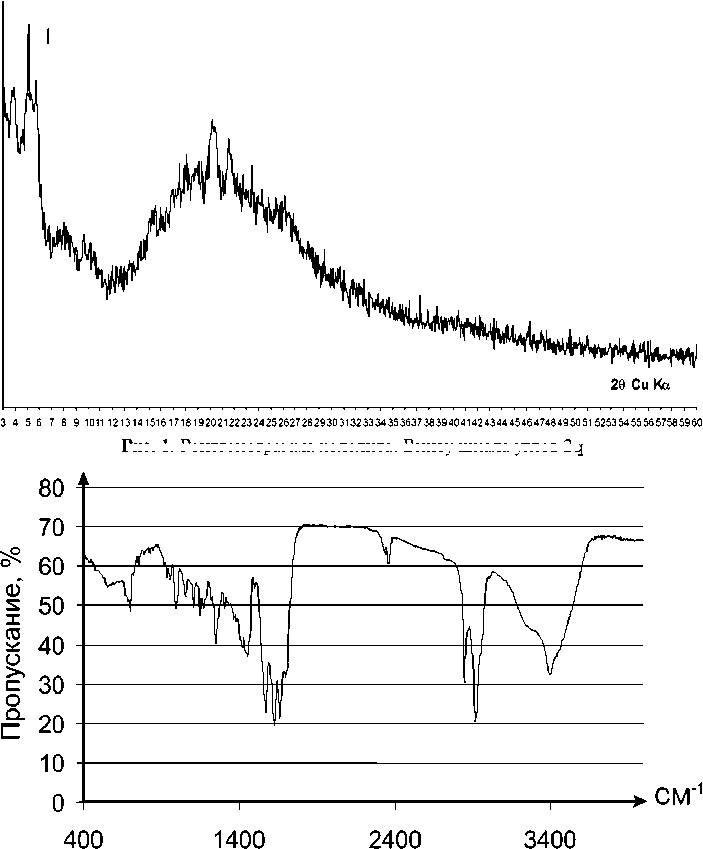

На полученных рентгеновских дифрактограммах в области углов 2q от 5° до 26° проявилась серия отражений малой интенсивности, указывающая на присутствие в объекте холестерина (C27H46O) (рис. 1). Дополнительно к этому были зарегистрированы дифракционные пики 15.4, 4.11, 3.91, 3.67 E, свидетельствующие о на- личии пальмитата кальция (Ca(C15H31COO)2). В спектре ИК поглощения наблюдаются полосы 1700-1570, 1410-1450, 1250, 1170, 1050, 990, 700 см-1 характерные для билирубината кальция (C33H34N4O6Ca) (рис. 2). Анализ аминокислотного состава холелита показал преобладание глутаминовой и аспарагиновой кислот, а также глицина.

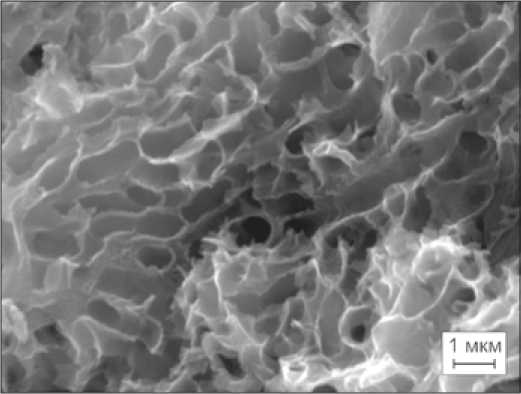

В ходе изучения скола камня методом аналитической СЭМ стало понятно, что непосредственное исследование минеральных фаз в холе-лите сильно затрудняется экранирующей пленкой органического веще

Рис. 1 . Рентгенограмма холелита. Внизу шкала углов 2 q

Рис. 2 . Спектр ИК поглощения, полученный для холелита

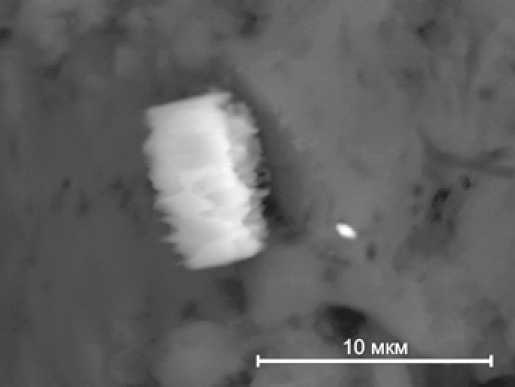

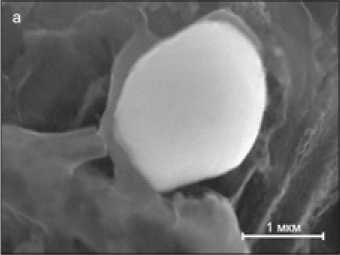

ства, для которого характерны собственные примеси P, S, Cl, K и Ca (рис. 3). Тем не менее, в изученном образце были диагностированы сульфат кальция (вероятно, биогипс) и карбонат кальция и магния (вероятно, биодоломит). Сульфат кальция представлен зерном призматической формы (рис. 4). Карбонаты наблюдаются в виде неправильных зерен размером около 1 мкм. Встречаются также кристаллоподобные зерна (рис. 5) почти нацело (до 97 мас. %) сложенные фосфором или хлором (81 мас. %). Как известно, в желчи, выступающей в

Рис. 3. Пористая структура органического вещества холелита. СЭМ-изображение в режиме вторичных электронов

Рис. 4 . Зерно сульфата кальция. РЭМ-изображение здесь и далее в режиме упруго-отраженных электронов

качестве кристаллобразующей среды, фосфор входит в состав фосфолипидов и солей. В частицах с хлором примесью к нему выступает натрий, содержание которого, однако, далеко от стехиометрии галита.

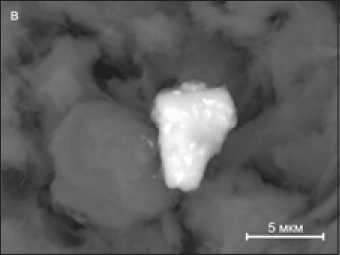

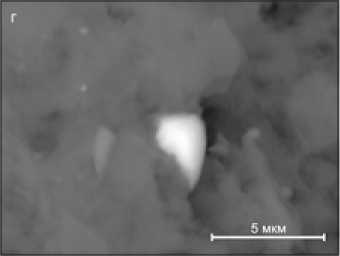

Интересным представляется фазовое разнообразие соединений железа. Они присутствуют (рис. 6) в форме дисульфида железа с примесью марганца (вероятно, пирита) и самороднометаллических фаз состава (мас. %):

Fe 97.81, Ni 0.90 (рис. 7, а); Fe 74.95, Ni 22.98, Mn 0.73 (рис. 7, б); Fe 92.75, Ni 4.62, Si 0.82 (рис. 7, в); Fe 76.14, Cu 4.75, Al 3.19, Zn 2.28 (рис. 7, г). В организме человека железо входит в ферменты и белковые комплексы.

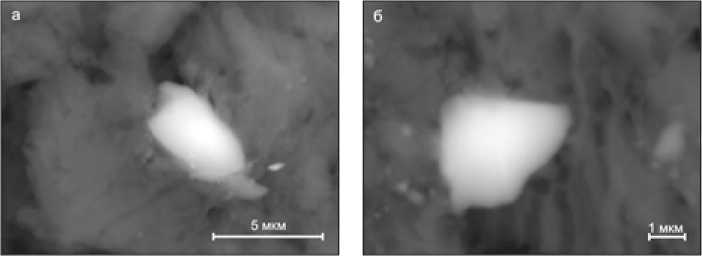

Рис. 5 . Выделения фосфора (а) и хлора (б)

Рис. 6. Выделение дисульфида железа

Рис. 7 . Выделения самороднометаллических фаз состава Fe-Ni (а), Fe-Ni-Mn (б), Fe-Ni-Si (в), Fe-Cu-Al-Zn (г)

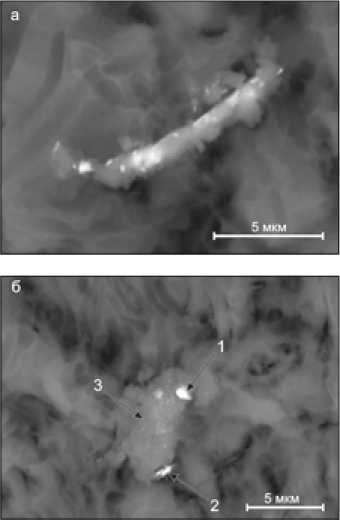

Рис. 8 . Морфология бактериальных клеток с разным составом микроэлементов. Пояснения в тексте

Одним из важнейших железосодержащих белков человека, синтезируемых клетками печени и селезенки, является ферритин, из которого образуются все другие необходимые организму железосодержащие вещества. Ферритин представляет собой сферическую молекулу, состоящую из ядра, сложенного ферригидритом 5Fe2O3'9H2O, и оболочки из 24 белковых субъединиц. Помимо железа ферритин способен связывать и другие металлические ионы, часть из которых токсична, например, никель и алюминий [4]. Недавно проведенные исследования [5], показали, что ферритин является белком-информатором об острой фазе холецистита. Повышенные его концентрации были обнаружены в крови соответствующих пациентов. Высказывалось также предположение [6] о том, что причиной образования сульфидов железа в холелитах, является распад белковых соединений под влиянием тех или иных негативных воздействий. Соединения железа также наблюдали и в мочевых камнях [7,8], в стоматолитах [9], кальцинатах из кардиоваскулярной системы [10].

В центральной части исследованного нами камня обнаружены палочковидные образования, содержащие Ca, S, Al, Cu (рис. 8, а); Fe, Cr, Ni, Mn (рис. 8, б, точка 1); Al, Cu (рис.8, б, точка 2); Al, Fe, Cu, Au (рис. 8, б, точка 3). Следует подчеркнуть, что золото в такого рода объектах выявлено впервые. В литературных источниках отсутствует какая-либо информация о нахождении золота в холелитах. Известно, что этот микроэлемент используется в медицине. Золото, поступающее в организм в составе лекарственных препаратов, откладывается в фагоцитирующих клетках, в печени и лимфатических узлах. Но наиболее высокая его концентрация содержится в почках. В макрофагах оно локализуется в лизосомах и лизосомподоб-ных структурах [11].

Выявленные нами по морфологическому признаку металлсодержащие образования, можно интерпретировать как бактериальные клетки [12]. Подобные формы находили при изучении коричневых пигментных камней методом электронной микроскопии [13]. В настоящее время все чаще говорят и пишут о роли бактериальной инфекции в возникновении и развитии холелитиаза. Как правило, процесс образования конкрементов, в особенности пиг- ментных камней, связывают с аэробными и анаэробными микроорганизмами. Доминирующими аэробными культурами являются энтеробактерии, среди которых преобладает кишечная палочка. Анаэробная микрофлора представлена бактероидами, фузобактериями, эубактери-ями, пептококками, пептострепто-кокками и др. [3]. Еще С. П. Боткин в 1912 г. подчеркивал важность при желчекамнеобразовании именно микроорганизмов, продукты жизнедеятельности которых способствуют переходу растворенных компонентов желчи в нерастворимое состояние, в результате чего они выпадают в осадок [14]. Некоторые авторы [15] не исключают того, что причиной биоминералообразования служит инфекция и новые, бактериологические факторы (каменные бактерии, нанобактерии и др.), средой обитания которых может быть и питьевая вода. Так или иначе, бактерии обладают способностью аккумулировать элементы, создавая тем самым аномальную для организма их концентрацию, приводящую к биоминералообразованию.

Таким образом, полученные нами результаты свидетельствуют о вероятно бактериальном происхождении как самого коричневого пигментного камня, так и различных минералоподобных в нем примесей. Очевидно, что в организме человека, так же как часто и в неживой природе, образование сульфидов, сульфатов и карбонатов может быть обусловлено деятельностью микроорганизмов. Особого внимания в исследовании заслуживает тот факт, что впервые в холелитах обнаружено золото

Исследования проводились при поддержке гранта по программе Президиума фундаментальных исследований РАН № 21.

Список литературы Микровключения в пигментном холелите

- Григорьева И. Н. Основные факторы риска желчнокаменной болезни // Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии, 2007. Т. 17. № 6. C. 17-21.

- Кораго А. А. Введение в биоминералогию. СПб: Недра, 1992. 279 с.

- Якубовский С. В. Микробиологические аспекты острого холецистита и холецистопанкреатита // Электронная версия «Медицинского журнала» Белорусского государственного медицинского университета, 2006. № 3

- Столяр С. В., Баюков О. А., Гуревич Ю. Л., Комогорцев С. В., Исхаков Р. С., Балаев Д. А., Ладыгина В. П., Пустошилов П. П. Магнитные свойства наночастиц Fe(Gd)2O3·nH2O, синтезированных бактериями // Электронная версия журнала «Фазовые переходы, упорядоченные состояния и новые материалы», 2008.

- Якубовский С. В., Конопелько Н. Ф., Кривонос Д. П. Металлопротеины как маркеры острой фазы воспаления у больных острым холециститом // Электронная версия «Медицинского журнала» Белорусского государственного медицинского университета, 2007. № 1.