Микроволновый разогрев нефтепродуктов в трубопроводах

Автор: Морозов Николай Николаевич, Кашкатенко Георгий Владимирович

Журнал: Вестник Мурманского государственного технического университета @vestnik-mstu

Статья в выпуске: 4-2 т.13, 2010 года.

Бесплатный доступ

Нагрев нефтепродуктов высокочастотными электромагнитными волнами является эффективным методом объемного разогрева. Современные исследования показали его эффективность в различных условиях применения. Однако эти публикации носят в большинстве случаев теоретический характер, рассматривая трубопровод как волновод для электромагнитных полей. Такой подход не эффективен, прежде всего, из-за значительных затуханий волн в среде, приводящих к уменьшению скорости прогрева асфальтово-парафиновых пробок из-за неравномерного распределения энергии вдоль трубопровода. Введением несимметричной полосковой линии внутрь трубопровода проблема равномерного прогрева может быть в значительной мере решена.

Свч излучение, трубопровод, объемный разогрев, несимметричная полосковая линия

Короткий адрес: https://sciup.org/14294265

IDR: 14294265 | УДК: 62-225;

Текст научной статьи Микроволновый разогрев нефтепродуктов в трубопроводах

В печати стали появляться проекты ( Фатыхов , 2002; Фатыхов, Багаутдинов , 2007) применения ВЧ и СВЧ излучения для прогрева нефтепродуктов и газогидрата в скважинах и участках нефтепроводов, простаивающих из-за образования газогидратных и парафиновых пробок. Применение этих методов обусловлено рядом преимуществ их по сравнению с градиентными методами переноса тепла. При распространении электромагнитных волн в диэлектрической среде, ограниченной проводящими стенками, возникает направленный поток энергии, который частично диссипируется средой за счет диэлектрических потерь. В результате в среде появляются объемные тепловые источники, позволяющие решить задачу восстановления трубопроводов.

Вестник МГТУ, том 13, №4/2, 2010 г. стр.974-976

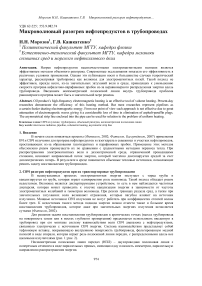

Рис. 1. Система взаимодействия СВЧ-энергии с нефтепродуктами в трубопроводе

1 – труба

2 – тефлоновая вставка

3 – спиральный электрод полосковой линии передач с щелевыми излучателями

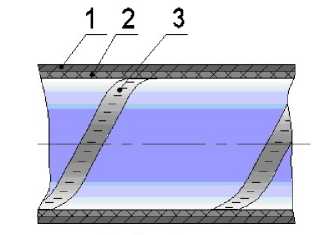

Рис. 2. Узел ввода СВЧ-энергии

1 – труба

2 – тефлоновая вставка

3 – электрод полосковой линии

4 – фланец

5 – коаксиальный фидер

Стандартные СВЧ тракты коаксиального типа имеют волновое сопротивление Z =50 Ом. Для согласования полосковой линии с трактом её волновое сопротивление должно быть таким же. Относительная диэлектрическая проницаемость подложки ε (тефлона) отличается от относительной диэлектрической проницаемости окружающего пространства (нефть или газ). Рассчитаем ширину полоски W и высоту подложки диэлектрика h ( Бахарев и др. , 1982):

d = (Z/ 6°)-[(£ + 1)/2]°-5 + [(£ - 1)/(£ + 1)]-(0.226 + °-12/£), d 1 = 6W/Z-£ °-5,

W/h = (2/ n) - ( d i - 1) - (2/ n) - log(2 d 1 - 1) + [( £ - 1)/n - £ ] - [0-293 - (°.517/ £ ) + log( d 1 - 1)],

W / h = 3.26.

Такой подход позволяет вводить энергию равномерно в весь объем трубопровода и решает проблему согласования нагруженного фидера с источником излучения, а также использовать сравнительно маломощные (до 25 кВт) источники излучения, тем самым решить проблему СВЧ пробоев.

Полосковая линия, как и коаксиальный кабель, является широкополосным фидером. Это позволяет использовать энергию как СВЧ, так и ВЧ диапазонов, что делает эффективным электромагнитный нагрев для разных углеводородных систем.

Наиболее остро проблема прогрева трубопровода встает при образовании газогидратов в процессе транспортировки газа газопроводами. Это связано с конденсированными образованиями в трубе при достижении критических температур, когда газогидрат образует нарост на внутренней поверхности трубы, закупоривающий трубопровод ( Дектярев, Бухгалтер , 1976).

В предположении, что тепловые источники распределены равномерно в объеме трубы, и пренебрегая градиентными потерями тепла, время прогрева до разложения газогидрата можно оценить, используя уравнение теплового баланса сρ (T – T0) + Lρ = Wt/V, где с и ρ – теплоемкость и плотность газогидрата; T и Т0 – температуры разложения газогидрата и начальная температура соответственно; W – мощность источника СВЧ излучения; V – прогреваемый объем и время нагрева до разложения газогидрата; L – удельная теплота фазового перехода.

Используя теплофизические параметры газогидрата, приведенные в книге ( Гройсман , 1985), и температуру фазового перехода при определенном давлении в трубопроводе и уравнение параметров гидратообразования ( Дектярев, Бухгалтер , 1976) можем получить соотношение между температурой T в градусах Цельсия и давлением P в атмосферах:

T = T h ⋅ lg P – 0.7, (1)

где T h – эмпирический параметр, имеющий размерность температуры и зависящий от состава природного газа.

Этот подход может быть также применен к подводным магистральным трубопроводам. Рассмотрим проектные решения для подводного газопровода со Штокмановского газоконденсатного месторождения (Папуша, 2002). Для магистрального трубопровода с наружным диаметром 1020 мм производительностью примерно 90.5 млн. м3/ сутки по методике норм ОНТП 51-1-85 с учетом эффекта Джоуля-Томпсона необходимо решить следующую систему термобарических уравнений течения газа:

dP / dx = {( g / R a ) P [А/ z ( P , T) • T] • ( dH / dx )} - (8 p a 2 R a / п 2) • [10-12 • X - A - z ( P , T) • T / P • D о 5 ] • q - Abs[ q ];

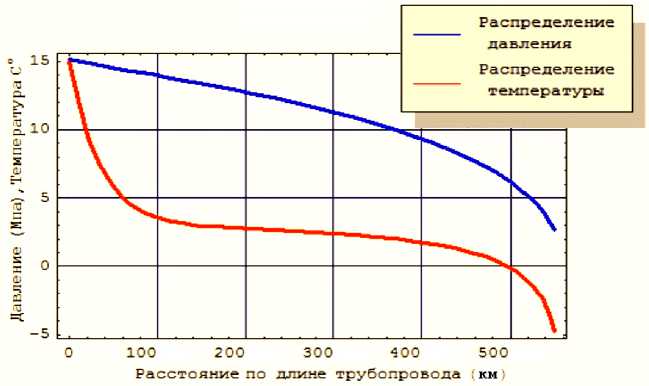

(dT/dx)-D(P,T)•(dP/dx) = -[g/103• Cg(P,T)] В результате получаем следующие распределения температуры и давления транспортируемого продукта по длине трубопровода (рис. 3): Рис. 3. Распределение температуры и давления по длине газопровода Для этого месторождения коэффициент Th в формуле (1) примем равным 0.39° C. Образование газогидратных отложений можно ожидать на расстояниях порядка 500 км. На этой отметке целесообразно расположить секцию для СВЧ подогрева газового потока.