Милонитизированные породы Ильменогорского комплекса (Южный Урал)

Автор: Медведева Е.В., Котляров В.А., Немов А.Б.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 11 (227), 2013 года.

Бесплатный доступ

Рассмотрены особенности минеральных ассоциаций милонитизированных пород Ильменогорского комплекса. Определены термодинамические условия формирования милонитизированных пород селянкинской и саитовской серий, которые соответствуют условиям амфиболитовой фации 550-650 °С и 5-7 кбар.

Сдвиговая зона, амфиболитовая фация, милониты, ильменогорский комплекс

Короткий адрес: https://sciup.org/149128589

IDR: 149128589

Текст научной статьи Милонитизированные породы Ильменогорского комплекса (Южный Урал)

Ильменогорский комплекс представляет собой южный сегмент региональной сдвиговой зоны [1, 5], расположенной на восточном склоне Южного и Среднего Урала (ВосточноУральское поднятие). Исследования геологической ситуации этого комплекса в последние годы показали, что большой объем пород различного генезиса был подвержен деформационным процессам. Среди деформированных пород из различных структурно-вещественных подразделений выделяются милонитизированные породы, бластомилониты и ультрамилониты, в зависимости от степени деформации и определенных термодинамических условий.

В работе представлены результаты исследования милонитизированных пород из селянкинской (гранат- биотитовые гнейсы) и саитовской (гранат-амфибол-кварц-полевошпа-товые сланцы) серий. Определена степень деформации пород, изучены химический состав минералов, последовательность минералообразования и термодинамические условия формирования пород.

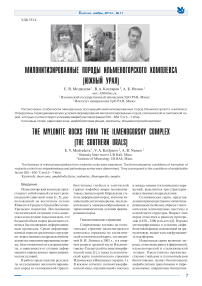

Геологическое строение

Современные взгляды на геологическое строение ильменогорского комплекса отражены на схематической геологической карте, составленной В. И. Ленных в 2002 г., и в опорном разрезе средней части Ильмено-горско-Сысертской полиметаморфи-ческой зоны [1], а также в схематической карте геологического строения Ильменских и Вишневых гор (рис. 1). В южном сегменте полиметаморфи-ческой зоны, ограниченной с востока и запада зонами тектонических нарушений, выделяются три структурновещественных подразделения.

Селянкинская серия, представленная преимущественно мигматизи-рованными гнейсами, образует тектонические клиновидные выступы в осевой части структуры. Возраст этих пород относится к раннему протерозою (1850—2200 млн лет) [4]. Породы метаморфизованы в условиях амфиболитовой фации, наложенной на гранулитовую, входят в состав фундамента платформы.

Ильменская серия включает породы, относимые ранее к фирсовской, ильменогорской и еланчиковской толщам. Представлена преимущественно гнейсами и плагиогнейсами биотитовыми, гранат-биотитовыми; амфиболитами гранатовыми и пироксеновыми; кварцитами биотитовы- ми, гранат-биотитовыми, биотит-гра-фитовыми; линзообразными телами кальцифиров. В пределах еланчиков-ской толщи широко распространены

гранитоидные мигматиты, которые, собственно, и являются гранитоидны-ми бластомилонитами. Возраст ильменской серии 0.6—0.9 млрд лет [3]. Степень метаморфизма имеет различные градиенты — от амфиболитовой (возможно, с реликтами гранулитовой) до эпидот-амфиболитовой.

Саитовская серия включает в свой состав кыштымскую, саитов-скую, аракульскую и игишскую толщи. Представлена преимущественно метатерригенными породами утоненного чехла окраины платформы: гранат-биотитовыми, биотитовыми, двуслюдяными плагиосланцами, темносерыми графитистыми и фосфоритоносными кварцитами, линзовидными телами амфиболитов и мраморов. Интрузивные образования представлены породами сиенит-карбонатито-вой, мафит-ультрамафитовой ассоциаций и гранитоидами. Границы между сериями пород тектонические, контролируются зонами бластомилонитов, милонитов и телами метагипер-базитов. Тектонизированные породы составляют до 60 % от общего объема всех пород комплекса.

Методика исследования

Состав петрогенных компонентов породы был определен атомноабсорбционным методом. Микро-зондовые анализы составов минералов были выполнены на растровом электронном микроскопе РЭММА-202 с микроанализатором (ИМин УрО РАН, аналитик В. А. Котляров). Стандарты: гранат № 87375 (пироп-альмандин) и № 17524 (гроссуляр-альмандин); амфибол № 111356 (ферримагнезиогорнблендит); слюда STD19 «Astimex scientific limited» при разрешении детектора 160 эВ, ускоряющем напряжении 20 кВ, силе тока 3 x 10—3 А. Расчет термодинамических равновесий для минеральных ассоциаций милонитизированных пород был произведен методом TWEEQU [6] с использованием базы термодинамических данных 1992 г., а также с применением программ

TWQ_Comb и TWQ_View Д. В. Доли-во-Добровольского ИГГД РАН. В основу расчета заложены микрозон-довые анализы сосуществующих минералов. Верность расчета определяется числом линейно-независимых минальных реакций (IRmin=3): чем больше число реакций, тем более надежны результаты термобарометрических исследований.

Геологическое положение милонитизированных пород

Большая часть пород Ильмено-горского комплекса характеризуется меридиональным простиранием и вертикальным падением или падением на запад под углом 70—85 ° и представлена тектонитами — мило-нитизированными породами, ультрамилонитами, бластомилонитами. В районе оз. Ишкуль на незначительном расстоянии друг от друга совмещены породы селянкинской и саитовской серий, степень их деформации позволяет установить принадлежность этих пород к генетическим типам серий. Милонитизи-рованным породам свойственны следующие признаки: линейная деформационная гнейсовидность, упорядоченные структуры пластического течения, сигмоидные и деформированные зерна граната и полевого шпата, рассланцевание, параллелизм линзообразных обособлений тонкоперетертого материала, а также чередование тонкоперетертого материала и участков с гетерогра-нобластовой структурой.

Милонитизированные гранат-биотитовые гнейсы селянкинского комплекса, расположенные на северо-западном берегу оз. Ишкуль (Иш 12-10 N 55 17 26.8; E 60 15 16.9), образуют многочисленные меридиональные протяженные коренные выходы. Милонитизированные гранат-амфибол-кварц-полевошпатовые сланцы (Иш 13-07 N 55 17 30.88; E 60 16 52.58) саитовской серии обнажаются в понижениях рельефа на северо-восточном берегу оз. Ишкуль.

Рис. 1 . Схематическая геологическая карта района Ильменских и Вишневых гор (по данным А. Г. Баженова, Ю. Н. Кошевого, Г. П. Кузнецова, В. И. Петрова, В. И. Ленных в интерпретации А. И. Русина, с дополнениями авторов) [5].

1 — селянкинская серия, амфиболит-гнейсово-плагиомигматитовая (AR-Pt1), 2 — массивы миаскитов (O2), 3 — милониты гранитоидного и сиенитового состава (P 2 -T 1 (?), 4 — милониты Кыштымского сдвига-надвига; 5 — еланчиковская толща — тектониты гранитоидного состава, 6 — саитовская серия, метатерригеннная, 7 — зеленосланцевые осадочно-вулканогенные комплексы Западно-Магнитогорской и Арамильско-Сухте-линской зон, 8 — Увильдинский монцонит-гранитный комплекс (Pz3), 9 — гнейсовидные граниты Кисегачского комплекса, 10 — метагипербазиты, 11 — участок работ

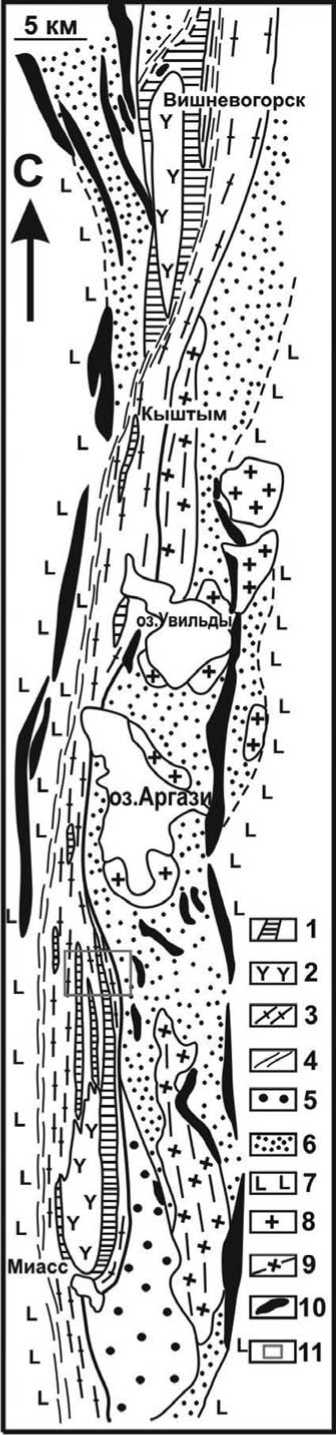

Рис. 2. Порфирокласт граната из милонитизированного гранат-биотитового гнейса, образующий о-идную структуру и развернутый относительно сланцеватости (слева стрелками показано направление сдвига), и гранат-амфибол-кварц-полевошпатового сланца (справа)

Петрографоминералогическая характеристика пород Милонитизированные гранат-биотитовые гнейсы . Породы светло-серого цвета с яркими порфирокластами граната, обрамленными «хвостиками» полевого шпата, вытянутыми вдоль плоскости скольжения. В общей массе породы хорошо заметны сигмоидные порфирокласты полевого шпата. Основная масса породы сложена милони-тизированным агрегатом полевых шпатов, кварца и слюды. Минеральный состав, об. %: плагиоклаз — 40, биотит — 25, гранат — 10, мусковит — 15, калиевый полевой шпат — 8, титанит, ильменит, циркон — 3. Порфирокласты граната и полевого шпата составляют до 30 % от общего объема породы, что соответствует мезомилониту [7].

Гранат образует порфирокласты размером от 1 до 25 мм, по составу соответствующие альмандину (f94—97): центр — Py3 3Alm70 3Spess6 2Ca20 2, край — Py2 . 2Alm67 . 4Spess11 . 9Ca18 . 5 (рис. 2, слева), в матриксе отмечены идиобласты граната альмандинового состава.

Слюда представлена двумя разновидностями — аннитом и мусковитом. Аннит образует включения в гранате и самостоятельные индивиды среди милонитизированного гранобластового агрегата и характеризуется составом K0.98(Fe 2+ 1.83M S o.84Mn0.03Ti0.15Al0.52)2.99 X x (Si2 . 86Al1 . 14)4O10(OH,F)2. Часто индивиды биотита облегают порфиробласты граната, располагаясь в обрамлении кварц-полевошпатового агрегата. Мусковит представлен в виде гнездообразных скоплений чешуек среди биотит-по-левошпатового агрегата, реже образует единичные индивиды среди рекристаллизованной массы вокруг порфирокла-стов граната и характеризуется составом K 0.91(Fe 2 0.22Mg0.10Ti0.02Al1.66)2(Si3.09Al1.91)4 X x O10(OH,F)2.

Полевые шпаты представлены преимуществен анортитом (An 74— 84), реже обнаруживаются зерна калие -вого полевого шпата(K09Na006Ba002) x x Al 0 99Si3O8(Ba 0.45 вес. %). '

Реликтовым минералами в этой породе являются гранат из порфи-рокластов, аннит и плагиоклаз

(An 74—84); новообразованными — гранат из идиобластов, мусковит, альбит-олигоклаз рекристаллизованной матрицы. Калиевый полевой шпат с заметным содержанием бария связан с общим для всей сдвиговой зоны процессом калишпатизации.

Милонитизированные гранат-амфибол-кварц-полевошпатовые сланцы . Породы темно-серого цвета с хорошо заметными порфирокластами красно-коричневого граната размером от 2 до 15—17 мм, расположенными среди милонитизированного агрегата зерен амфиболов, биотита, полевых шпатов, кварца.

Минеральный состав, об. %: амфиболы — 40; полевые шпаты — 25; кварц — 20; гранат—до 10; биотит—до 5; ильменит, апатит, магнетит — до 1.

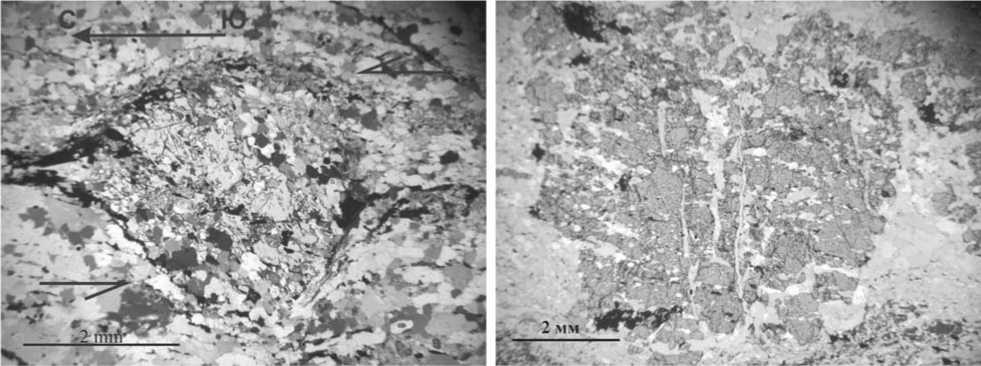

Основная масса породы сложена интенсивно милонитизированным ге-терогранобластовым агрегатом кварца, полевого шпата и амфиболов, чередующимся с линзообразными обособлениями рекристаллизованного агрегата полевошпат-кварцевого состава. Лентовидные и линзовидные обособления

1 mm амфибола (справа)

тонкоперетертого милонитизированного материала располагаются параллельно направлению скольжения и рассланцевания породы.

Порфирокласты граната содержат многочисленные включения кварца, полевого шпата и рудного минерала (магнетит, ильменит), уплощены и слегка вытянуты вдоль суб горизонтальной оси скольжения, иногда они разбиты сетью трещин, выполненных тонким милонитовым агрегатом (рис. 2, справа). На периферии порфи-рокластов отмечаются процессы рекристаллизации как матрикса, так и новообразованных зерен граната. Состав граната крупных порфирокластов соответствует альмандину (f 84—87): ц е н т р — P y 6.6Alm72.0S p ess6.0Ca15.4 , край — Py9 3Alm77 , Spess4 1 Ca9 4. Состав мелких идиобластов граната (рис. 3, слева) однородный: Py8 o Alm75 3Spess6 3 X x Ca10 5, близок к составу краевых рекристаллизованных частей порфирокластов.

Амфибол представлен двумя минеральными разновидностями: феррочермакитом (K0 02Na0 35)0 37 X X (Cai.77Na0.23)2.0(Mg1.3Fe 2+ 1.96 Х X M n0.01)3.27(Fe3+1.13Al0.56Ti0.03)1.72(Si6.1Al1.9)8 X x O22(OH)2 (Amph 1 ) и грюнеритом Na0.09(Ca0.11Fe2 4.17Mg2.64Mn0.03 ) 6.95 X X (Si 7. 8 1 Al 0.16 ) 7.97 O 22 (OH) 2 (Amph 2 ). В шлифе хорошо заметны порфирокласты амфибола с характерной структурой ядро-оболочка (рис. 3, справа).

Слюда представлена в виде чешуек среди милонитизированнного материала (Ti до 3 %) и в виде включений в порфирокластах граната, соответствует минеральному виду аннит Na0.05K0.74(Fe 2+ 1.87Mg0.86Ti0.02 Х x Al 0.25 ) 3 (Si 2.92 Al 1.08 ) 4 O 10 (OH,F) 2 или K0.66(Fe2+2.06Mg0.56T * 0.18Al0.18)3(Si2.72Al1.28)4 X x O10(OH,F)2. Полевые шпаты образуют индивиды состава Ab 70—85, которые иногда создают полисинтетические двойники. Из акцессорных минералов присутствует ильменит, магнетит, апатит.

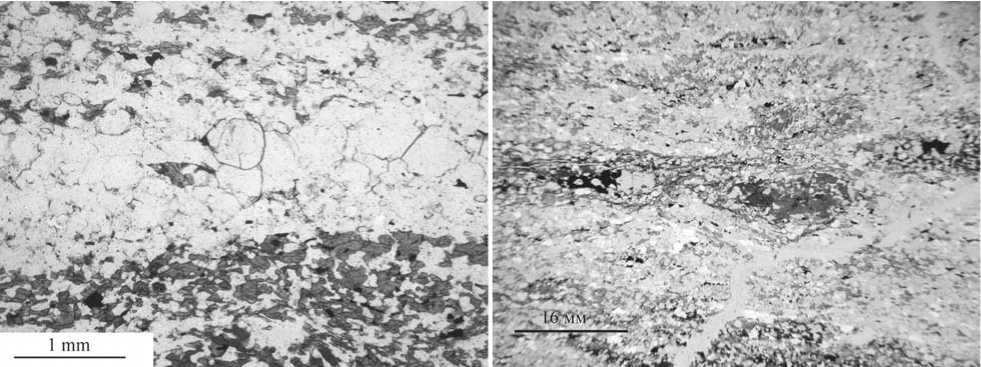

Термодинамические условия образования пород

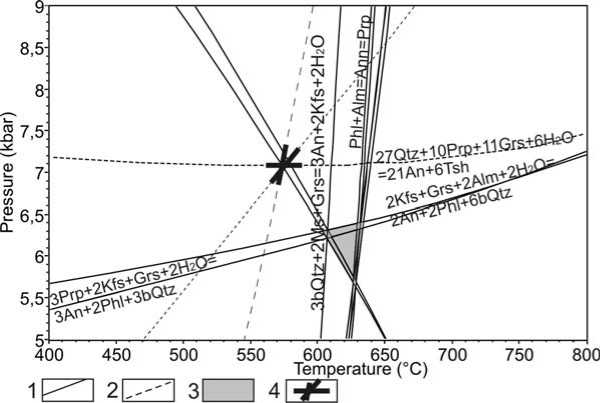

Для милонитизированного гра-нат-биотитового гнейса было использовано IR=5, задействован состав следующих минералов: гранат, биотит (аннит и флогопит), плагиоклаз (анортит и альбит), ильменит, мусковит и калиевый полевой шпат. Достоверная область устойчивости для этой минеральной ассоциации определяется интервалом 610— 635 °С, 5.7—6.3 кбар (рис. 4).

Рис. 4. PT-диаграмма химических реакций милонитизированных пород: 1, 2 — линии минерального равновесия гранат-биотитовых гнейсов (1) и гранат-амфибол-кварц-полевошпатового сланцев (2); 3, 4 — области равновесия милонитизированных гранат-биотитовых гнейсов (3) и милонитизированных гранат-амфибол-кварц-полевошпатовых сланцев (4)

Для милонитизированного гра-нат-амфибол-кварц-полевошпатово-го сланца при использовании минеральной ассоциации, включающей гранат, чермакит, альбит, биотит (аннит и флогопит), ильменит (IR=3), получена равновесная область в интервале 550—560 °С и 7—7.2 кбар.

Область равновесия для ряда минералов: гранат, чермакит, альбит, кварц, ильменит — характеризуется более низкой температурой, но высоким давлением, что свидетельствует о большей отзывчивости минеральной ассоциации этой породы на сдвиговую тектонику.

Выводы

Ильменогорская сдвиговая зона характеризуется деформационными микроиндикаторами, соответствующими правому горизонтальному сдвигу [8]. Милониты из различных СВП ильменогорского комплекса селянкинской и саитов-ской серий, формировались в условиях амфиболитовой фации в интервале температур 550—650 °С и при давлении 5—7 кбар, что соответствует глубине 25—28 км.

Породы, подверженные сдвиговым деформациям, сложены неравновесными минеральными ассоциациями. PT-параметры образования таких пород также зависят от активности и состава флюида, что приводит к локальному проявлению фациальных параметров. В тектонофизических моделях сдвига в качестве уровня катакластического течения вещества предполагается диапазон глубин от 17 (22) до 30(40) км [2].

Список литературы Милонитизированные породы Ильменогорского комплекса (Южный Урал)

- Ворощук Д. В., Русин А. И. Опорный геологический разрез средней части Ильменогорско-Сысертской полиметаморфической зоны // Путеводитель геологических экскурсий. Екатеринбург: УрО РАН, 2003. С. 64-95.

- Гинтов О. Б., Исай В. М. Тектонофизические исследования разломов консолидированной коры. Киев: Наукова думка, 1988. 225 с.

- Краснобаев А. А., Давыдов В. А. Возраст и происхождение ильменогорской толщи по данным цирконологии // Доклады РАН, 2000. Т. 372. № 1. С. 89-94.

- Краснобаев А. А., Ленных В. И., Холоднов В. В., Жданова С. Н. О реликтах гранулитового метаморфизма в породах ильменогорского комплекса (Южный Урал) // Доклады АН СССР, 1980. Т. 253. № 5. С. 1193-1196.

- Русин А. И., Краснобаев А. А., Вализер П. М. Геология Ильменских гор: ситуация, проблемы // Геология и минералогия Ильменогорского комплекса: ситуация и проблемы. Миасс: ИГЗ УрО РАН, 2006. С. 3-19.

- Berman R. G. Thermobarometry using multi-equilibrium calculations; a new technique, with petrological applications // The Canadian Mineralogist, 1991. V. 29. № 4. Pp. 833-855.

- Atlas of Mylonites- and related microstructures // R. A. J. Trouw·Cees, W. Passchier,·Dirk J. Wiersma Springer, 2010. 322 p.

- Deformation Microstructures and Mechanisms in Minerals and Rocks Blenkinsop. Tom GKluwer Academic Press, 2000. 150 р.