Минеральные ассоциации поздних процессов в кальцит-нефелин-полевошпатовом пегматите (Ильменогорский миаскитовый массив)

Автор: Чередниченко С.В.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 4 (304), 2020 года.

Бесплатный доступ

Рассмотрены особенности состава минералов, образовавшихся при альбитизации и канкринитизации пород в кальцит-нефелин-полевошпатовой пегматитовой жиле (юго-западный эндоконтакт Ильменогорского миаскитового массива). Совместно с альбитом развились аннит, пирит, стронцианит, барит и фторапатит. В составе аннитавыявлено низкое содержание TiО2 и MgО (до 1.0 мас. %) и высокое FeО (31.2-41.4 мас. %). Для фторапатита характерно повышенное количество редких земель, ∑РЗЭ = 2.9-4.8 мас. % и увеличение содержания SrО к краю зерна до 5.4 мас. %. В составе ортоклаза на границе с альбитом содержание ВаО увеличивается от 0.6-1.0 до 2-7 мас. %. Впервые обнаружены флюорит-кальцитовые образования с сульфидно-редкоземельной минерализацией, развитие которых сопряжено с процессами канкринитизации нефелина.

Минералы, альбитизация, канкринитизация, кальцит-нефелин-полевошпатовая пегматитовая жила, карбонатит, ильменогорский миаскитовый массив

Короткий адрес: https://sciup.org/149128750

IDR: 149128750 | УДК: 549.02 | DOI: 10.19110/geov.2020.4.3

Текст научной статьи Минеральные ассоциации поздних процессов в кальцит-нефелин-полевошпатовом пегматите (Ильменогорский миаскитовый массив)

Поздние процессы альбитизации и канкринитизации пород широко развиты в ильмено-вишневогор-ском щелочно-карбонатитовом комплексе. Известно, что совместно с альбитом образуются: биотит, пирохлор, циркон, магнетит, ильменит, титанит, пирит, пирротин и флюорит [1, 2, 6]. Ассоциация альбита с кальциевым стронцианитом была установлена в миаскито-вом пегматите [5]. При изучении минералогии кальцит-нефелин-полевошпатового пегматита было выявлено, что при альбитизации кроме известного аннита, пирита и стронцианита, с альбитом образовались барит и фторапатит. Барит, как поздний минерал, встречается в основном с цеолитами (анальцимом, натролитом) в миаскитах комплекса и их пегматитах.

Вторичный канкринит, развитый по нефелину, отмечается обычно в парагенезисе с вишневитом и сода литом [6]. Впервые обнаружены в канкрините включения флюорит-кальцитовых агрегатов с сульфидами и редкоземельными минералами. Флюорит-кальцитовые прожилки ранее отмечались в фенитах миаскитового массива, реже в его пределах, и относились к поздним стадиям карбонатитообразования [1].

Целью данной работы является исследование новых малоизученных минеральных ассоциаций при альбитизации и канкринитизации пород и установление связи этих поздних процессов с образованием карбонатитов.

Краткая геологическая характеристика объекта

Ильмено-вишневогорский щелочно-карбонатитовый комплекс, расположенный на Южном Урале, состоит из двух миаскитовых массивов — Ильменогорского

и Вишневогорского, которые окружены ореолом фе-нитов и кварц-полевошпатовых мигматитов [5, 6]. Проявления пегматитов кальцит-нефелин-полевош-патового состава приурочены к юго-западному и восточному эндоконтактам Ильменогорского массива. Возраст миаскитов и карбонатитов щелочного комплекса исчисляется 446—420 млн лет, пегматитовых жил — 282-231 млн лет [7].

Кальцит-нефелин-полевошпатовая пегматитовая жила, где изучены минеральные ассоциации поздних процессов, находится в юго-западном эндоконтакте Ильменогорского массива (55°0T56.5 " N, 60°08 ' 14.9 " E, копь 125, рис. 1). Пегматитовая жила размером 2 х 12 м залегает согласно с вмещающими биотитовыми миа-скитами. Азимут простирания жилы составляет 310320°, направление падения юго-западное, угол падения 50-60°. Миаскит мелко-, среднезернистый, с гнейсовидной текстурой и пониженным содержанием нефелина (5 об. %). На контакте с пегматитовой жилой миаскиты метасоматически изменены с образованием лейкократовой мелко-, среднезернистой породы. Экзоконтактовая оторочка жилы состоит из ортоклаз-криптопертита и акцессорных минералов циркона, фторапатита. Поздние образования в оторочке — альбит, флогопит, кальцит с пирохлор-ильменитовым агрегатом — расположены параллельно жиле.

Кальцит-нефелин-полевошпатовая жила имеет асимметричное строение. Со стороны висячего бока она сложена мономинеральным нефелиновым агрегатом с ильменитом. Со стороны лежачего — мелкозернистым микроклином, который к центру жилы сменяется порфировидным кальцит-полевошпатовым агрегатом с незначительным количеством нефелина (23 %). Вкрапленники полевого шпата содержат округлые включения кальцита, нефелина и рудного минерала. От края к центру жилы количество кальцита в порфировидном агрегате увеличивается вплоть до образования мономинерального агрегата (карбонатита). Со стороны лежачего бока между пегматитом и вмещающей породой наблюдаются трещины растворения с крупными кристаллами ортоклаз-криптопертита, ильменита, темной слюды и кальцита в пегматите. Процесс канкри-нитизации широко развит в нефелиновой зоне жилы. Альбитизация проявлена во всех зонах пегматитовой жилы, где развит калиевый полевой шпат.

Методы исследования

Минералогические исследования выполнены на микроскопе Olympus BX 51. Аналитические работы проведены в центре коллективного пользования ЮжноУральского федерального научного центра минералогии и геоэкологии УрО РАН (г. Миасс). Химический состав минералов определен с помощью сканирующего электронного микроскопа РЭММА-202М (аналитик В. А. Котляров, ЮУ ФНЦ МиГ УрО РАН). Режим съемки: ускоряющее напряжение 20 кВ, ток зонда 3 х 10-10 А, диаметр зонда 2-3 мкм. Стандарты ASTIMEX Scientific Limited, MINM 25-53, Mineral Mount Serial № 01-044. Фтор в темных слюдах не определялся.

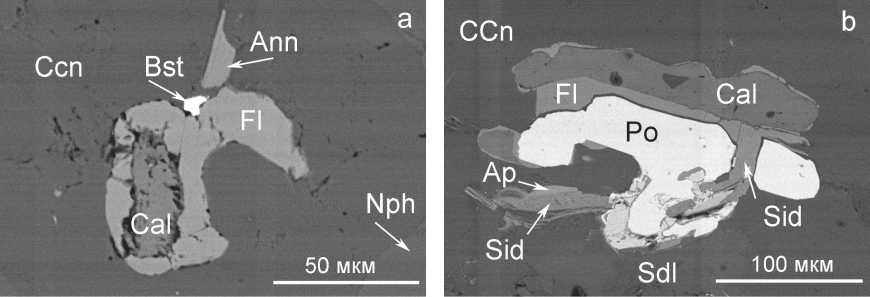

Принятые сокращения минералов: аннит (Ann), апатит (Ap), бастнезит-(Се) (Bst), кальцит (Cal), канкринит (Ccn), нефелин (Nph), сидерофиллит (Sid), содалит (Sdl), флюорит (Fl), цельзиан (Cls).

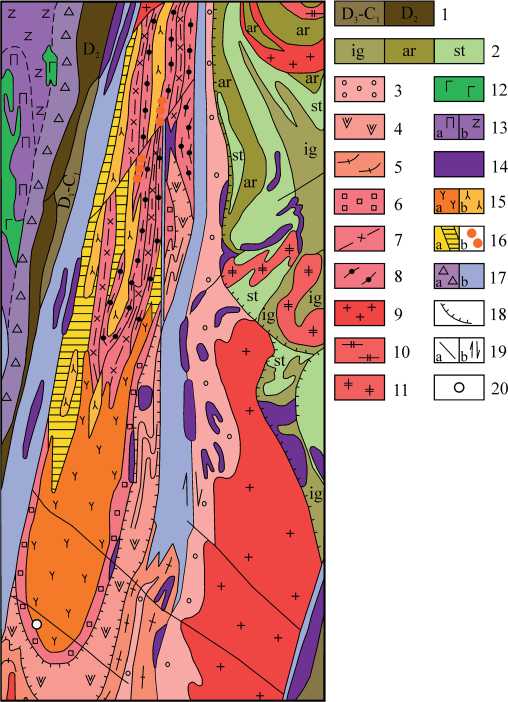

Рис. 1. Геологическая схема ильменогорского комплекса [4]: 1 — осадочно-вулканогенные породы, преимущественно слабо-метаморфизованные (D2—С1); 2 — саитовская серия (ара-кульская (ar), саитовская (st), игишская (ig) свиты) (PZ 1 — S?); 3-5 ильменская серия (RF—PZ 1 ?); 6-8 селянкинская серия (AR—PR 1 ); 9 — граниты; 10 — мусковитовые граниты (Еланчиковский массив); 11 — плагиограниты; 12 — габбро; 13 — пироксениты (а), метагарцбургиты и метадуниты (b); 14 — метагипербазиты нерасчлененные; 15 — нефелиновые сиениты (миаскиты и др.) (а), сиениты (b); 16 — фениты (а), карбонатиты (b); 17 — зоны серпентинитовых меланжей (а), зоны бластомилонитов разных уровней метаморфизма (b); 18 — надвиги; 19 — разломы и другие тектонические контакты (а), зоны сдвигов (b); 20 — место расположения каль-цит-нефелин-полевошпатовой жилы

Fig. 1. Shematic geological map of the Ilmenogorsky complex [4]: 1 — Sedimentary-volcanogenic strata, predominantly weakly metamorphosed (D2—С1); 2 — Saitovo group (arakul (ar), saitovo (st), igish (ig) series) (PZ 1 —S?); 3-5 Ilmensky group (RF—PZ 1 ?); 6-8 Selyankino group (AR — PR 1 ); 9 — granites; 10 — muscovite granites (Elanchik massif); 11 — plagiogranites; 12 — gabbro; 13 — pyroxenites (а), metarharzburgites and metadunites (b); 14 — metaultramafic rocks undivided; 15 — nepheline syenites (miaskites, etc.) (а), syenites (b); 16 — fenites (а), carbonatites (b); 17 — zones of serpentinite melange (а), zones of blastomylonites of different levels of metamorphism (b); 18 — thrusts; 19 — faults and other tectonic contacts (а), shear zones (b); 20 — location of the calcite-nepheline-feldspar vein

Особенности состава минералов

Ортоклаз-криптопертитом сложена кальцит-по-левошпатовая зона пегматита, экзоконтактовая оторочка и друзовые кристаллы в трещинах растворения. Ортоклаз метасоматически замещается альбитом. Совместно с альбитом образовались аннит, пирит, стронцианит, барит и фторапатит.

Аннит зеленого, серо-зеленого цвета имеет в составе низкое содержание Ti и Mg (TiO2 — 0.24—0.92 мас. %, MgO — 0.24—0.62 мас. %) и высокое Fe (FeOобщ — 31.22—41.35 мас. %). Железистость минерала Fобщ — 97-100 % (табл. 1, ан. 1).

Стронцианит и барит представлены мелкими зернами размером несколько микрон на границе развития альбита по ортоклазу. В составе стронцианита выявлена примесь СаО (4.28-10.99 мас. %), в составе барита — SrO (1.89-2.65 мас. %).

Фторапатит встречен совместно с альбитом в экзоконтактовой оторочке пегматитовой жилы, размер зерна 0.1-0.2 мм. Зональное строение минерала отражается в понижении содержания СаО (51.77 ^ 46.20 мас. %) и повышении SrO (0.96 ^ 5.35 мас. %) от центра к краю зерна. Фторапатит в составе имеет повышенное содержание редких земель, Е РЗЭ = 2.954.83 мас. % (табл. 2, ан. 1, 2).

При альбитизации ортоклаза в минерале на границе с альбитом увеличивается содержание ВаО (от 0.6-1.0 до 2-7 мас. %). В результате образуется Ва-содержащий (до 10 % цельзианового минала) и бариевый (10-13 % Cls) калиевый полевой шпат.

Нефелин в пегматитовой жиле замещается содалитом, строналситом (табл. 2, ан. 3), альбитом, канкринитом, цеолитами группы натролита и томсонитом.

Канкринит развит в нефелине в виде жилок размером 0.02-0.6 мм, в составе минерала отмечается сера SO 3 до 3 мас. %. В канкрините выявлены аннит, флюо-рит-кальцитовые агрегаты с пирротином, сидерофилли-

Таблица 1. Химический состав аннита (1, 2), сидерофиллита (3, 4), мас. %

Table 1. Chemical composition of annite (1, 2), siderophyllite (3, 4), wt. %

|

Компонент Component |

1 |

2 |

3 |

4 |

|

24291f |

24264k |

24198f |

24352b |

|

|

SiO 2 |

33.04 |

32.57 |

30.21 |

28.90 |

|

M2 O 3 |

17.55 |

21.34 |

17.91 |

15.95 |

|

TiO 2 |

0.74 |

0.58 |

2.77 |

3.79 |

|

FeO |

34.94 |

30.08 |

32.94 |

34.97 |

|

MgO |

0.26 |

0.28 |

1.34 |

1.21 |

|

MnO |

0.05 |

1.61 |

2.12 |

1.56 |

|

K 2 O |

9.06 |

9.34 |

8.67 |

9.01 |

|

Сумма/Sum |

95.64 |

95.80 |

95.96 |

95.39 |

|

Si |

2.72 |

2.62 |

2.50 |

2.45 |

|

Al IV |

1.28 |

1.38 |

1.50 |

1.55 |

|

Сумма T / Sum |

4.00 |

4.00 |

4.00 |

4.00 |

|

A VI |

0.42 |

0.65 |

0.24 |

0.04 |

|

Ti |

0.05 |

0.04 |

0.17 |

0.24 |

|

Fe3+ |

0.53 |

0.32 |

0.59 |

0.72 |

|

Fe2+ |

1.87 |

1.71 |

1.69 |

1.76 |

|

Mg |

0.03 |

0.03 |

0.17 |

0.15 |

|

Mn |

0.00 |

0.11 |

0.15 |

0.11 |

|

Сумма M / Sum |

2.91 |

2.85 |

3.00 |

3.03 |

|

K |

0.95 |

0.96 |

0.91 |

0.97 |

|

Fобщ ’ % |

99 |

98 |

93 |

94 |

Примечание. Кристаллохимические коэффициенты рассчитаны на сумму зарядов = 22.

Note. Crystal chemical coefficients are calculated on the sum of charges = 22.

том, бастнезитом-(Се) и фторапатитом; изредка в канкрините отмечается пирит и цирконолит [8].

Аннит по составу отличается от состава минерала, образовавшегося с альбитом, большей глиноземи-стостью (Al VI — 0.65 к.ф. против 0.34-0.42 к.ф.) и несколько повышенным содержанием MnO — 1.6 мас. % (табл. 1, ан. 2). Аннит в нефелиновой зоне пегматита нередко замещается мусковитом, при этом в его составе уменьшается содержание FeO (30.08 ^ 25.76-28.15 мас. %) и TiO2 (0.58 ^ 0.01-0.17 мас. %), увеличивается MgO (0.28 ^ 3.12-4.23 мас. %).

Во флюорит-кальцитовом агрегате флюорит образовался позже кальцита, частично или полностью обрастая его (рис. 2). С флюоритом парагенетически связаны бастнезит-(Се), пирротин, фторапатит и сидерофиллит. В составе кальцита определены примеси SrO (среднее 1.85 мас. %) и MnO (2.90 мас. %), во флюорите — Sr (0.63 мас. %) (табл. 2, ан. 4, 5).

Сидерофиллит образовал пластинки коричневого, красно-коричневого цвета. В сравнении с аннитом сидерофиллит содержит больше Ti и Mg (TiO 2 — 2.77-3.79 мас. %, MgO — 1.34 мас. %). Железистость минерала высокая, 93-95 %. При близкой общей гли-

Таблица 2. Химический состав минералов, мас. %

Table 2. Chemical composition of minerals, wt. %

|

Компонент |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

|

Component |

18117f |

18117h |

24263b |

24264h |

24349a |

|

P 2 O 5 |

40.72 |

40.17 |

^^^^^^^B |

^^^^^^^B |

^^^^^^^B |

|

SiO 2 |

^^^^^^^B |

^^^^^^^B |

41.07 |

^^^^^^^B |

^^^^^^^B |

|

Al 2 O 3 |

^^^^^^^B |

^^^^^^^B |

32.63 |

^^^^^^^B |

^^^^^^^B |

|

CaO |

51.77 |

46.20 |

0.24 |

48.39 |

52.11 |

|

SrO |

0.96 |

5.35 |

13.96 |

2.16 |

1.75 |

|

MnO |

^^^^^^^B |

^^^^^^^B |

^^^^^^^B |

5.13 |

1.65 |

|

FeO |

^^^^^^^B |

^^^^^^^B |

^^^^^^^B |

1.22 |

0.74 |

|

La 2O3 |

1.17 |

0.99 |

^^^^^^^B |

^^^^^^^B |

^^^^^^^B |

|

Ce 2 O 3 |

1.78 |

2.07 |

^^^^^^^B |

^^^^^^^B |

^^^^^^^B |

|

Nd 2 O 3 |

0.00 |

0.89 |

^^^^^^^B |

^^^^^^^B |

^^^^^^^B |

|

Na 2 O |

0.40 |

0.57 |

10.68 |

^^^^^^^B |

^^^^^^^B |

|

F |

3.20 |

3.30 |

^^^^^^^B |

^^^^^^^B |

^^^^^^^B |

|

Сумма/Sum |

100.00 |

99.54 |

99.50 |

56.90 |

56.25 |

|

P |

3.00 |

3.02 |

^^^^^^^B |

^^^^^^^B |

^^^^^^^B |

|

Si |

^^^^^^^B |

^^^^^^^B |

4.13 |

^^^^^^^B |

^^^^^^^B |

|

Al |

^^^^^^^B |

^^^^^^^B |

3.87 |

^^^^^^^B |

^^^^^^^B |

|

Ca |

4.83 |

4.40 |

0.03 |

0.89 |

0.95 |

|

Sr |

0.05 |

0.28 |

0.81 |

0.02 |

0.02 |

|

Mn |

^^^^^^^B |

^^^^^^^B |

^^^^^^^B |

0.07 |

0.02 |

|

Fe |

^^^^^^^B |

^^^^^^^B |

^^^^^^^B |

0.02 |

0.01 |

|

La |

0.04 |

0.03 |

^^^^^^^B |

^^^^^^^B |

^^^^^^^B |

|

Ce |

0.09 |

0.10 |

^^^^^^^B |

^^^^^^^B |

^^^^^^^B |

|

Nd |

0.00 |

0.03 |

^^^^^^^B |

^^^^^^^B |

^^^^^^^B |

|

Na |

0.07 |

0.10 |

2.08 |

^^^^^^^B |

^^^^^^^B |

|

F |

0.88 |

0.93 |

^^^^^^^B |

^^^^^^^B |

^^^^^^^B |

Примечание. 1, 2 — фторапатит, 3 — строналсит, 4, 5 — кальцит. 3 — BaO — 0.71 мас. %, K2O — 0.21 мас. %. Коэффициенты в формулах кальцита рассчитаны на 1 катион, фторапатита — на O = 13, строналсита — на O = 16.

Note. 1, 2 — fluorapatite, 3 — stronalsite, 4, 5 — calcite. 3 — BaO 0.71 wt. %, K 2 O 0.21 wt. %. The coefficients in the formulas of calcite are calculated for 1 cation, fluorapatite for O = 13, stronalsite for O = 16.

Рис. 2. Минеральные агрегаты в канкрините из кальцит-нефелин-полевошпатовой пегматитовой жилы. Фото в отраженных электронах. a — бастнезит-флюорит-кальцитовый агрегат; b — сидерофиллит-пирротин-флюорит-кальцитовый агрегат с фторапатитом

Fig. 2. Mineral aggregates in cancrinite from the calcite-nepheline-feldspar pegmatite vein. BSE image. a — bastnesite-fluorite-calcite aggregate; b — siderophyllite-pyrrhotite-fluorite-calcite aggregate with fluorapatite

ноземистости с аннитом (А1общ — 1.59—1.74 к. ф.) распределение ее в группах отличается: количество тетраэдрического A выше и составляет 1.50—1.55 к.ф, октаэдрического — ниже, 0.04—0.24 к.ф. (табл. 1, ан. 3, 4). Сидерофиллит в щелочном комплексе крайне редок, известен единственный его анализ из корундового сиенита [6].

Мелкие зерна бастнезита-(Се) и фторапатита (до 6 мкм), не позволили выполнить количественный анализ их состава.

Обсуждение результатов

Развитие позднего альбита по ортоклазу в кальцит-нефелин-полевошпатовом пегматите сопровождалось образованием собственных минералов Ba (барит), Sr (стронцианит), Са (фторапатит) и Fe (пирит). Кроме этого, выявлены повышенные содержания данных элементов в виде примеси с образованием бариевого калиевого полевого шпата, Sr-содержащего барита, кальциевого стронцианита, аннита и др. Согласно В. Я. Левину и др. [3], процессы альбитизации предшествуют образованию карбонатитов в комплексе. Данная связь была также установлена в исследуемой пегматитовой жиле. Несмотря на то, что отмечен парагенезис кальцита, нефелина и полевого шпата, отложение карбонатита с редкоземельно-редкометалльной минерализацией, приуроченное к центру жилы, произошло после процесса альбитизации.

В результате исследования не была установлена последовательность формирования карбонатита и вторичного канкринита; возможно, по времени образования они близки.

В пределах развития канкринита впервые обнаружены флюорит-кальцитовые агрегаты с сульфидно-редкоземельной минерализацией. По минералогическому и химическому составу эти образования отличаются от карбонатита пегматитовой жилы. Карбонатит содержит бастнезит-(Се), анкилит-(Се), алланит-(Се), монацит-(Се), ильменит, циркон, минералы группы пирохлора, Nb-содержащий рутил. Апатит, флюорит и сульфиды Fe в карбонатите не обнаружены. Кроме этого, кальциты отличаются по химическому составу. Содержание MnO в кальците из карбонатита составляет 0.8—1.5 мас. %, из флюорит-кальцитового агрегата варьирует от 1.65 до 5.13 мас. %. Известно, что существует тенденция накопления Mn от ранних к поздним генерациям минера- 24

ла. Флюорит-кальцитовые образования с сульфидами и редкоземельными минералами ранее рассматривались как выделения поздних стадий образования карбонатитов в комплексе [1].

Выводы

С процессами альбитизации в кальцит-нефелин-полевошпатовом пегматите парагенетически связаны минералы Fe (пирит, аннит) и щелочно-щелочноземельных элементов (альбит, барит, стронцианит, фторапатит).

Флюорит-кальцитовые образования с сульфидноредкоземельной минерализацией сопряжены с процессами канкринитизации нефелина и следуют за формированием основного карбонатита с редкоземельно-редкометалльной минерализацией в пегматитовой жиле.

Автор благодарит В. А. Котлярова за проведение микрозондовых исследований, Е. В. Медведеву и Н. А. Исакову за обсуждение статьи.

Список литературы Минеральные ассоциации поздних процессов в кальцит-нефелин-полевошпатовом пегматите (Ильменогорский миаскитовый массив)

- Еськова Е. М., Жабин А. Г., Мухитдинов Г. Н. Минералогия и геохимия редких элементов Вишневых гор. М.: Наука, 1964. 320 с.

- Левин В. Я. Щелочная провинция Ильменских - Вишневых гор (формация нефелиновых сиенитов Урала). М.: Наука, 1974. 223 c.

- Левин В. Я., Роненсон Б. М., Самков В. С., Левина И. А., Сергеев Н. С., Киселев А. П. Щелочно-карбонатитовые комплексы Урала. Екатеринбург: Уралгеолком, 1997. 272 с.

- Ленных В. И., Вализер П. М. К геологической схеме ильменогорского комплекса // Геология и минералогия ильменогорского комплекса: ситуация и проблемы. Миасс: ИГЗ УрО РАН, 2006. С. 20-27.

- Макагонов Е. П., Котляров В. А. Бариевая и стронциевая минерализация в Ильменогорском миаскитовом массиве // Урал. минералог. сб. Миасс - Екатеринбург: Имин УрО РАН, 2008. № 15. С. 27-34.

- Минералы Ильменского заповедника / Под ред. А. Н. Заварицкого. М. - Л.: АН СССР, 1949. 616 c.

- Недосекова И. Л. Возраст и источник вещества ильмено-вишневогорского щелочного комплекса (Урал, Россия): геохимические и изотопные Rb-Sr, Sm-Nd, U-Pb, Lu-Hf-данные // Литосфера. 2012. № 5. С. 77-95.

- Чередниченко С. В., Котляров В. А. Минералогия циркония и ниобия в кальцит-нефелин-полевошпатовом пегматите ильмено-вишневогорского комплекса (Южный Урал) // Записки РМО. 2019. № 2. С. 87-99.