Минеральный состав красок икон Нижней Печоры

Автор: Астахова И.С., Плаксина Н.Е.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 4 (256), 2016 года.

Бесплатный доступ

В статье приводятся результаты исследования минеральных красок с икон XVIII в. «Богоматерь Троеручица», «Архистратиг Михаил, грозный воевода», «Святитель Николай Чудотворец». Природные краски исследовались с помощью рентгеновского, рентгенофлюоресцентного и микрозондового анализов. Установлено, что во всех трех иконах использованы пигменты с близким химическим и минеральным составом. Красный пигмент получен из киновари. Коричневый пигмент представлен охрами иллит-монтмориллонитового состава с фазами железосодержащего смектитового состава. Сине-зеленый пигмент имеет преимущественно монтмориллонитовый состав. Схожесть химического и минерального состава позволяет сделать вывод об одном источнике материалов, использованных в изготовлении всех трех икон, гипотетически относимых к разным иконописным мастерским - Великопоженского скита и Выголексинского общежительства.

Минеральные краски, пигменты, иконы, великопоженский скит, выго-лексинское общежительство

Короткий адрес: https://sciup.org/149129200

IDR: 149129200 | УДК: 549.1+7.023 | DOI: 10.19110/2221-1381-2016-4-29-33

Текст научной статьи Минеральный состав красок икон Нижней Печоры

Бассейн нижней Печоры — крупный северный ареал, население которого со времен церковного «раскола» находилось под влиянием старообрядчества. На территории этого ареала, входившего в состав Пустозерского, а с 1780 г. — Мезенского уезда Архангелогородской губернии, существовали многочисленные старообрядческие скиты и поселения, среди которых особую известность и влияние приобрел Великопоженский скит, основанный в конце XVII — начале XVIII в. на реке Пижме выходцами из Выговского общежительства.

Изучение иконописного наследия этого старообрядческого ареала началось относительно недавно [5, 12]. В 2011 г. внимание к нему было привлечено коллекционерами-исследователями Ю. И. и А. В. Афанасьевыми (Москва). На основе своих многолетних наблюдений исследователи выделили в составе происходящих из этого региона икон группу памятников, которую обозначили как особое художественное явление, названное ими по предполагаемому месту создания «великопоженской иконой». В основе предположения о местном происхождении икон лежит версия об использовании в красках пигментов из месторождений в окрестностях Великопоженского скита [1, 2]. Существование иконописания в духовном центре пижемского старообрядчества — Вели- копоженском ските — предполагалось учеными и ранее [3, 10]. Однако присутствовала и версия об обеспечении пижемских старообрядцев иконами из Выголексинского общежительства [6]. В 2012 г. в рамках совместного проекта Национальной галереи Республики Коми и Института языка литературы и истории Коми научного центра УрО РАН состоялась комплексная экспедиция в Усть-Цилемский район при финансовой поддержке РГНФ (№ 12-14-11600) и Правительства Республики Коми в рамках совместного регионального конкурса научных проектов «Русский Север: история, современность, перспективы». В результате полевых работ зафиксирован значительный пласт икон «выговской» иконописной традиции [4, 11].

В 2013—2014 гг. сотрудниками Российского НИИ культурного и природного наследия им. Д. С. Лихачева В. Н. Ярош и Л. О. Магазиной был осуществлен комплексный анализ состава образцов местных природных пигментов из окрестностей Великопоженского скита и красок с группы икон из частного собрания, определяемых авторами гипотезы как «великопоженские», который показал наличие общих элементов-примесей, присутствующих и в охристых красках икон, и в составе местных пигментов, в частности никеля [1, 2].

Методы и объекты исследования

Исследования проводились в Центре коллективного пользования «Геонаука» Института геологии Коми НЦ УрО РАН. Были отобраны микропробы с находившихся на реставрации в Национальной галерее Республики Коми (реставратор И. Л. Огнева) икон XVIII в. из фондов Усть-Цилемского историко-мемориального музея А. В. Журавского, предположительно, на основании ряда технико-технологических и стилистических признаков отнесенных к кругу «великопоженских», — «Богоматерь Троеручица» (КП 5079, Дерево, темпера. 26.3 x 22 x 2.3), «Архистратиг Михаил, грозный воевода» (КП 3836. Дерево, темпера. 32 x 27.5 x 2.8). Для сравнительного анализа были отобраны пигменты с иконы «Святитель Николай Чудотворец», которая атрибутирована как произведение иконописцев Выговского суземка конца XVIII в. С предоставленных икон отбирались образцы красок визуально одного оттенка охры, красного и синего пигментов.

Для изучения природных красок пользовались рентгеновским дифракционным анализом (Shimadzu XRD-6000, Cu-анод, ток — 30 mA, напряжение — 30 kV, фильтр Ni, шаг сканирования 2 0 — 0.05, скорость съемки — 2 °/мин, аналитик Б. А. Макеев). Определение состава и структурно-морфологические характеристики изучались методами рентгенофлюоресцентного анализа (XRF-1800, Shimadzu, аналитик С. Т. Неверов) и микро-зондового анализа (Jeol JSM-6400 с энергодисперсионной приставкой Link и Tescan Vega 3 LMH с энергодисперсионной приставкой X-Max, аналитик С. И. Шевчук).

Результаты исследования

Для реконструкции живописи был использован комплексный подход, который был направлен на изучение пигментного состава, стратиграфии красочных слоев и выявление структурных особенностей икон.

Результаты рентгенофлуоресцентного анализа пигментов одного цвета сопоставлены в таблице. В составе пигментов в значительном количестве присутствует свинец. Для синих пигментов содержание оксида свинца в среднем составляет 58 мас. %, для охр концентрация снижается до 18.3 мас. %.

Такие содержания связаны с использованием в иконописи свинцовых белил, которые присутствуют почти во всех светлых тонах в чистом виде или в смеси с другими пигментами. На фоне преобладания оксида свинца в синезеленых пигментах установлены высокие концентрации оксида кальция с незначительными колебаниями содержания кремнезема, глинозема и оксида железа. Охры характеризуются относительно высокой железистостью, кремне- и глиноземистостью с содержанием титана. Малый объем материала для рентгенофазового анализа не позволили произвести пробоподготовку для получения достоверных результатов. Однако сравнение рентгенограмм охр и синих пигментов исследованных икон помогло сделать вывод о схожести фазового минерального состава. Отличие наблюдается в различном содержании минералов и отдельных минералов примесей. На рентгенограммах присутствуют линии дифракционного отражения, характерные для кварца (d — межплоскостные расстояния — 3.34; 1.81; 1.54; 1.38 А), кальцита (d — 3.03; 1.91; 1.87 А) и ангидрита (d — 3.49; 2.84; 2.32 А). В образцах охр иконы «Богоматерь Троеручица» и «Архангел Михаил» установлен барит (3.91; 3.44; 3.19; 3.10 А). Кварц и барит присутствуют в небольшом количестве, но вследствие хорошей кристаллизации кварц дает на рентгенограммах сильные линии. Барит в пигменты добавляли для получения более светлых оттенков, а также для улучшения покрыва-емости поверхности [9]. Установлены малоинтенсивные пики смешанослойных минералов в системе иллит-монт-мориллонита (?) (d — 4.63; 3.49; 2.99 А) и каолинита (d — 9.98; 4.47; 2.56 А).

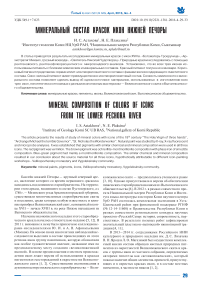

Полученные данные подтверждаются результатами микрозондового исследования. С их помощью удалось выявить структуру и стратиграфию красочных слоев (рис. 1). В отобранных образцах четко прослежено три слоя: нижний слой — грунт (или левкас), красочный слой и защитный слой (олифа). В качестве наполнителей грун-

Приближенный химический состав пигментов Approximate chemical composition of the pigments

|

Компоненты Components |

Сине-зеленые пигменты Blue-green pigments |

Охры Ochres |

|||

|

Икона «Святитель Николай» St. Nicholas the Wonderworker Icon |

Икона «Богоматерь Троеручица» The Holy Virgin of three hands Icon |

Икона «Архистратиг Михаил» Archangel Michael the terrible Governor Icon |

Икона «Богоматерь Троеручица» The Holy Virgin of three hands Icon |

Икона «Святитель Николай» St. Nicholas the Wonderworker Icon |

|

|

SiO2 |

8.1 |

4.8 |

4.2 |

30.4 |

20.5 |

|

A12O3 |

2.5 |

3.2 |

0.7 |

10.0 |

7.9 |

|

Fe2O3 |

8.2 |

3.5 |

1.4 |

11.6 |

18.3 |

|

CaO |

25.1 |

10.8 |

47.8 |

22.7 |

34.9 |

|

TiO2 |

0.0 |

0.0 |

0.0 |

2.0 |

1.6 |

|

PbO |

55.0 |

77.2 |

44.5 |

22.0 |

14.6 |

|

SrO |

0.0 |

0.5 |

0.5 |

0.5 |

0.2 |

|

K2O |

1.1 |

0.0 |

0.8 |

0.8 |

0.0 |

|

P2O5 |

0.0 |

0.0 |

0.0 |

0.0 |

2.0 |

Примечание . Данные приведены к 100 %.

Note . The data were deduced to 100 %.

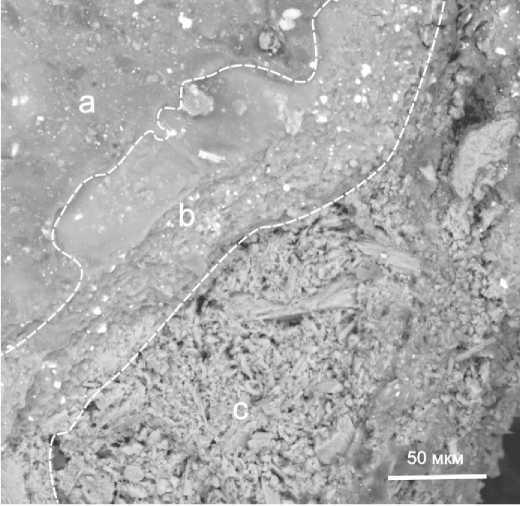

тов трех икон был использован гипс. Установлено небольшое колебание химического состава (в мас. %): CaO = 63.98-67.45; SO3 = 31.73-35.01; Fe 2 O3 = 0.11-0.22; SrO = 0.05—0.21; PbO = 0.29—0.33. Концентрации свинца предположительно могут быть обусловлены свинцовыми белилами, которые добавлялись в изготовление смеси для грунтов. Кристаллы гипса вытянутой, игольчатой формы размером от 5 до 50 мкм. В нижнем слое были обнаружены волокна холста. Можно предположить, что использовался холст растительного происхождения. Продольные волокна имеют штрихи, что характерно для волокон льна, и поперечные сдвиги, как бы надломы (рис. 2) [16].

Для изучения красочного слоя верхний защитный слой быт удален с помощью спирта. В качестве красного

Рис. 1. Стратиграфия красочных слоев: а — защитный слой, b — красочный слой, с — грунт

Fig. 1. Stratigraphy of paint layers: a — protective layer, b — layer of paint, с — primer

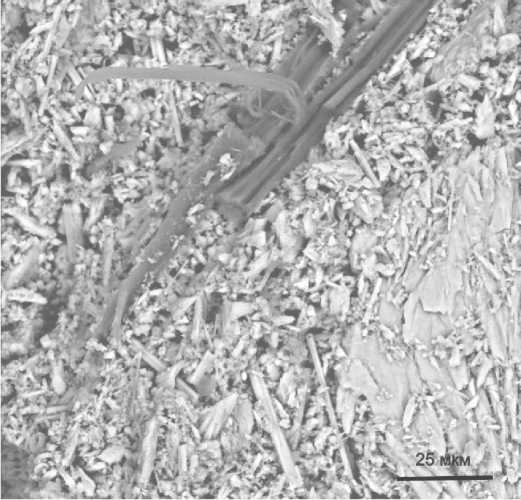

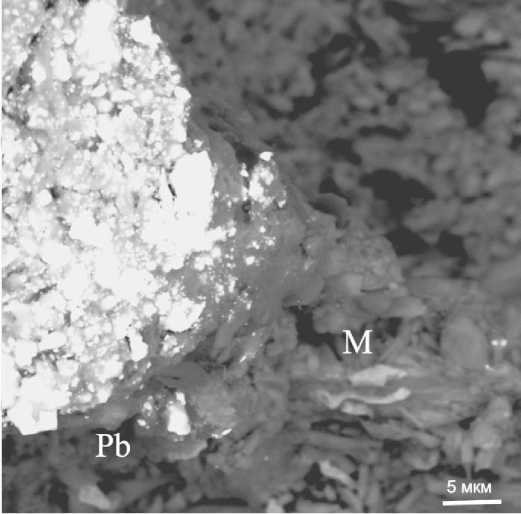

Рис. 2. Гипсовый грунт икон с волокном холста Fig. 2. Gypsum primer of icons with canvas fiber пигмента в исследованных иконах использована киноварь. Средний химический состав (в мас. %): Hg = 69.15, S = 30.85. В образце красного пигмента с иконы «Святой Николай Чудотворец» установлена примесь CaO до 0.56 мас. %. В отличие от других пигментов на киновари при микорозондовом исследовании четко установлен рисунок кракелюра (система трещин). При всем многообразии рисунка на иконах он имеет определенную форму, которая говорит о длительном времени его формирования [15,16]. Выделены два типа трещин: тонкие трещины шириной менее 1 мкм и крупные, ширина которых варьирует от 1 до 3 мкм. По крупному кракелюру прослежены землистые и сферические выделения самородного свинца (92.8 мас. %) размером 3—7 мкм. Известно, что процесс восстановления свинца из оксидов может быть реализован уже при температуре 180—200 °С, а соединения кальция понижают плотность шлаков и способствуют восстановлению свинца [11,14]. Можно предположить, что тепловое воздействие, следы которого прослежены на иконах, привели к кристаллизации самородного свинца. При этом образование свинцовых выделений позволяют говорить, что кракелюр на иконах образовывался на протяжении долго периода времени. В результате постоянных колебательных движений древесины, то набухающей, то подсыхающей, в левкасе образовались трещины. Вначале микроскопически тонкие, затем они постоянно углублялись. Тепловое воздействие привело к заполнению трещин свинцом, а далее в течение долгого периода появлялись более мелкие трещины. Таким образом формировалась развитая система естественного сетчато-ветвистого кракелюра икон (рис. 3).

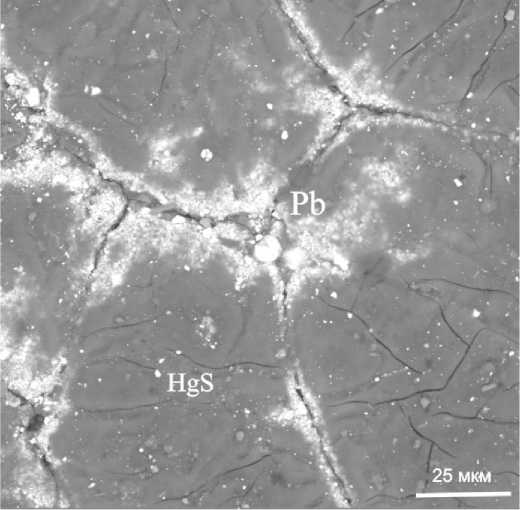

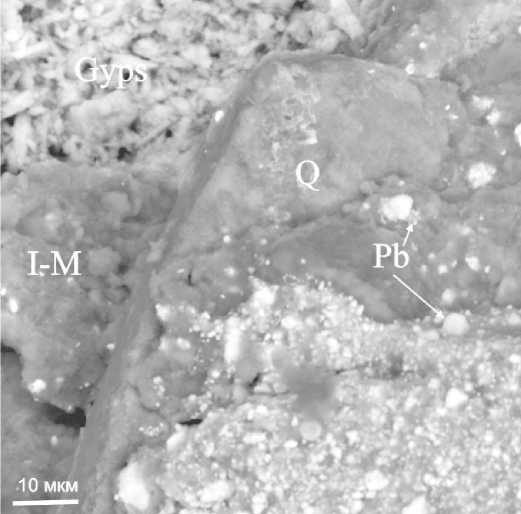

Строение красочного слоя охр и синих пигментов трех икон сходно и представляет собой переслаивающийся минеральный агрегат с мощностью красочного слоя до 50 мкм. Не во всех образцах данных цветовых пигментов удалось обнаружить минеральные фазы, установленные рентгеновской дифракцией. В образцах охр наблюдаются минеральные фазы, которые можно отнести к железосо-

Рис. 3. Выделения самородного свинца (Pb) в кракелюре красного пигмента, представленного киноварью (HgS)

Fig. 3. Native lead (Pb) nodules in craquelure ofredpigment cinnabar (HgS)

держащим смектитовым образованиям. Фазы формируют сферические скопления размером до 5 мкм или амор-фоподобную массу (рис. 4). Химический состав варьирует (мас. %): SiO2 (63.4-65.6); Al 2 O3 (16.72-23.8); P 2 O 5 (1.39-1.62); K 2 O (0.54-1.57); CaO (5.20-8.58); TiO2 (0.722.46); FeO (8.15-11.76). В образце охр иконы «Святого Николая» установлен марганец с содержанием 0.520.93 мас. %. С учетом невозможности определения микрозондом легких элементов, можно предположить, что данные фазы близки к химическому составу переменного состава иллит-монтомориллонита (рис. 4). В отличие от охр в образцах сине-зеленых пигментов трех исследованных икон обнаружены пластинчатые выделения монтмориллонита с размером чешуй до 5 мкм. Средний химический состав минерала (мас. %): SiO2- 54.6; Al2O3 - 33.47; K 2 O - 2.66; CaO - 1.14; FeO - 3.97; Na 2 O - 1.12. В этих же образцах обнаружены и отдельные, угловатой формы зерна кварца, размер которых достигает 100 мкм (рис. 5).

Выводы

Исследованные охры, красные и сине-зеленые пигменты с трех икон - «Богоматерь Троеручица», «Архистратиг Михаил, грозных сил воевода» (УЦИММ А. В. Журавского) и «Святитель Николай Чудотворец» (частное собрание, г. Москва) - близки по химическому и минеральному составу. Красный пигмент на всех иконах представлен киноварью, охры - преимущественно глинистой составляющей иллит-монтмориллонитового состава, сине-зеленые пигменты икон - монтмориллонитом. В качестве грунта использован ангидрит на холсте растительного происхождения (лен).

Таким образом, минеральный состав пигментов двух исследованных икон, предположительно отнесенных к «великопоженским», близок с минеральным составом пигментов выгорецкой иконы «Святитель Николай Чудотворец». Установленные особенности состава пигментов позволяют говорить об использовании одинаковых красок, однако на данном уровне исследования нельзя делать вы-

Рис. 4. Чешуйчатые выделения монтмориллонита (М) с самородным свинцом (РЬ)

Fig. 4. Scaly montmorillonite (M) nodules with native lead (Pb)

Рис. 5. Остроугольные зерна кварца (Q) в охрах иллит-монтмориллонитового состава (I-M)

Fig. 5. Acute-angled quartz grains (Q) in ochre with illite-montmorillonite composition (I-M)

вод о единой иконописной традиции исследованных икон. Полученные результаты ставят перед исследователями множество новых вопросов, касающихся технологии и материалов, используемых в иконописных мастерских Выголексинского общежительства и в других центрах старообрядческого иконописания.

Список литературы Минеральный состав красок икон Нижней Печоры

- Афанасьев Ю. И., Афанасьев А. В. Великопоженская икона // Антиквариат: предметы искусства и коллекционирования. 2011. № 5 (86). С. 4-16.

- Афанасьев А. В. Иконописное наследие Великопоженского скита // Народная культура Пижмы: Сб. матер. Всерос. науч.-практ. конф. «За веру и крест». 2013. С. 36-41.

- Гагарин Ю. В. Старообрядцы. Сыктывкар: Коми книж. изд-во, 1973. 144 с.

- Дронова Т. И., Плаксина Н. Е. Старообрядческая икона нижней Печоры: предварительные итоги изучения // Известия Коми научного центра УрО РАН. Вып. 1 (17). Сыктывкар, 2014. С. 103-109.

- Кольцова Т. М. Северные иконописцы: Опыт библиографического словаря. Архангельск, 1998.