Минеральный состав отложений и причины их образования в системе отопления и горячего водоснабжения городов Апатиты и Кировска (Мурманская область)

Автор: Потапов С. С., Паршина Н. В., Мязин В. А., Евдокимова Г. А., Макаров Д. В., Горячев А. А.

Журнал: Вестник Мурманского государственного технического университета @vestnik-mstu

Рубрика: Биологические науки. Науки о Земле

Статья в выпуске: 2 т.25, 2022 года.

Бесплатный доступ

Развитие жилищно-коммунального комплекса ориентировано на обеспечение гарантированного доступа населения России к качественной питьевой воде. В связи с ухудшением качества питьевой воды изучен минеральный состав отложений в системах отопления и горячего водоснабжения городов Апатиты и Кировска Мурманской области. В процессе исследований установлено, что отложения в системе отопления состоят в основном из оксидов и оксигидроксидов железа магнетита, гётита и лепидокрокита. Указанные минеральные фазы представляют собой продукты активного окисления стальных труб и оборудования системы отопления. Минеральных фаз закисных форм железа в составе осадков не обнаружено, что свидетельствует о резко окислительной среде в системе отопления. Зафиксировано наличие в системе отопления Апатитской электроцентрали серосодержащих минеральных фаз, а именно безводного сульфата кальция (ангидрита) и элементарной серы. Наличие подобных серосодержащих фаз может косвенно свидетельствовать о возможном присутствии в теплоносителе микрофлоры (бактерий), в метаболических процессах которой участвует сера и серосодержащие соединения.

Система отопления, горячее водоснабжение, теплоэлектроцентраль, отложения, минеральный состав, рентгенофазовый анализ, микробиологический анализ, heating system, hot water supply, combined heat and power plant, sediments, mineral composition, X-ray diffraction analysis, microbiological analysis

Короткий адрес: https://sciup.org/142231975

IDR: 142231975 | УДК: УДК 628.194 | DOI: 10.21443/1560-9278-2022-25-2-125-132

Текст статьи Минеральный состав отложений и причины их образования в системе отопления и горячего водоснабжения городов Апатиты и Кировска (Мурманская область)

Potapov, S. S. et al. 2022. The mineral composition of sediments and the reasons for their formation in the heating and hot water supply systems of the towns of Apatity and Kirovsk (the Murmansk Region). Vestnik of MSTU, 25(2), pp. 125–132. (In Russ.) DOI:

Водная стратегия Российской Федерации предусматривает развитие жилищно-коммунального комплекса, ориентированного на обеспечение гарантированного доступа населения России к качественной питьевой воде1. Однако населенные пункты Российской Арктики сталкиваются с проблемой обеспечения населения качественной питьевой водой ( Выучейская и др., 2019; Куценко и др., 2020; Сколубович и др., 2020 ). Трудности связаны с загрязнением источников водозабора, сложностью организации систем централизованного водоснабжения, а также значительным физическим износом водопроводного оборудования. Эти процессы выражаются в ухудшении качества питьевой воды из-за повышения концентрации химических веществ и появления микробиологических агентов, что может приводить к росту числа случаев заболевания среди населения ( Белишева и др., 2013 ; Петров и др., 2017; Тихонова и др., 2021) . Для выявления возможных источников загрязнения и основных причин ухудшения качества сетевой воды зачастую требуется анализ состояния тепловых сетей.

Апатитская теплоэлектроцентраль (далее – АТЭЦ) обеспечивает горячее водоснабжение и отопление городов Апатиты и Кировска. Теплофикационная установка АТЭЦ состоит из пяти бойлерных групп, каждая из которых включает в себя два основных и один пиковый бойлер, питающийся соответственно из паровых коллекторов 1,2–2,5 и 8–13 кгс/см2.

На балансе АТЭЦ находятся магистральные и внутристанционные распределительные водяные тепловые сети. Тепловая сеть радиальная, двухтрубная. Схема тепловой сети открытая, что подразумевает осуществление водозабора на нужды горячего водоснабжения непосредственно из системы отопления. Тип прокладки – надземная и подземная в непроходных каналах. Тепловая изоляция выполнена в основном из минеральной ваты; изоляция 30 % тепловых сетей – пенополиуретаном. Тепловая нагрузка потребителей в г. Апатиты обеспечивается открытой системой теплоснабжения от АТЭЦ. Система теплоснабжения в нормальном эксплуатационном режиме работает по качественному температурному графику с расчетной температурой сетевой воды в подающей линии 150 ºС, в обратной линии температура составляет 70 ºС.

Исходной водой для подпитки системы теплоснабжения является вода, поступающая от АО "Апатитыводоканал". Ежедневно г. Апатиты потребляет около 35 000 м3 воды. Водоснабжение города осуществляется из поверхностного источника – озера Имандра. Насосная станция I подъема осуществляет забор воды из источника и ее подачу по водоводам сырой воды d-900 мм и d-1400 мм до площадки насосной станции II подъема. Протяженность водоводов около 10 км каждый. Вода перед подачей потребителям проходит обработку на водопроводных очистных сооружениях производительностью 80 000 м3 в сутки. Технологическая схема предусматривает фильтрование на скорых фильтрах (10 штук), в них вода проходит стабилизацию и осветление. После фильтрации вода поступает в резервуар, где происходит ее перемешивание с хлорной водой. Этим обеспечивается обеззараживание воды, после чего она соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 "Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества" и СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения". Из резервуара насосной станция II подъема готовая питьевая вода подается в город и на Апатитскую ТЭЦ.

Поступившая вода подогревается в теплообменниках до температуры 80–85 ºС, затем подвергается деаэрации в вакуумных деаэраторах с нагревом 90–95 ºС. Кроме того, в подпиточную воду производится дозирование силиката натрия с целью снижения коррозии и корректировки рН. После прохождения подготовки вода подпиточными насосами подается в 1-й контур теплосети г. Кировска и в теплосеть г. Апатиты с целью восполнения потерь теплоносителя. Подпитка теплосетей г. Кировска (2-й контур) осуществляется водой, отбираемой из 1-го контура, с помощью подпиточных насосов центральной тепловой подстанции г. Кировска.

Зафиксированное ранее ухудшение качества воды в системе горячего водоснабжения и отопления городов Апатиты и Кировска вызвало необходимость исследования, целью которого был анализ состояния тепловых сетей городов, выявление основных причин ухудшения органолептических свойств сетевой воды, возможных источников ее бактериального загрязнения.

Материалы и методы

В ходе исследования была проведена диагностика минерального состава отложений в сетях теплоснабжения городов Апатиты и Кировска, а также микрорайона Кукисвумчорр. Отбор проб был произведен из сетевых и внутридомовых труб, снятие отложений проводили механическим способом согласно п. 3.5 РД 153-34.1-37.306-2001 " Методические указания по контролю состояния основного оборудования тепловых электрических станций. Определение количества и химического состава отложений".

Для диагностики минерального состава проб отложений в системе отопления использован метод порошковой рентгеновской дифракции, осуществленный с помощью прибора ДРОН-2.0 (АО "ИЦ Буревестник", Санкт-Петербург, Россия; CuK α -излучение с длиной волны 0,154184 Å) в лаборатории физических методов анализа минерального вещества Института минералогии Южно-Уральского федерального научного центра минералогии и геоэкологии Уральского отделения РАН (ЮУ ФНЦ МиГ УрО РАН) (г. Миасс). Расшифровка дифрактограмм выполнена c использованием эталонов сравнения картотеки рентгеновских данных JCPDS-ASTM. Рентгенофазовый анализ дает возможность диагностики фаз (минералов, минеральных видов) полиминеральных образцов и проб при условии наличия в пробе не менее 5 мас.% определяемого минерала.

В ходе исследования численности и состава микроорганизмов воды тепловых сетей АТЭЦ и сетей системы теплоснабжения использованы классические методы микробиологических анализов природных и техногенных сред: культуральные методы [посев на элективные питательные среды для выявления микроорганизмов (бактерий, микроскопических грибов), различных трофических групп] и прямые методы микроскопического анализа численности бактерий, грибов, водорослей на мембранных фильтрах с микрофотографиями объектов ( Мейнелл et al., 1967 ; Аристовская и др., 1962 ). Снимки получены с использованием микроскопа Olympus CX41 (Olympus Corporation, Токио, Япония) и программного обеспечения ProgRes CapturePro v2.8.8. Определяли следующие физиологические группы бактерий: органотрофы, использующие органические формы азота; бактерии, использующие минеральные формы азота; термофильные бактерии, растущие при температуре выше 50 ºС; сульфатредуцирующие бактерии, восстанавливающие сульфаты до сероводорода и элементарной серы в анаэробных условиях; железобактерии, окисляющие двухвалентное железо в трехвалентное; серобактерии, окисляющие восстановленные соединения серы в аэробных условиях.

Результаты и обсуждение

Результаты минералогического анализа показали, что осадки в системе отопления состоят преимущественно из оксидов и оксигидроксидов железа - магнетита (Fe 3 O 4 , кубическая кристаллографическая сингония), гётита [ α -FeO(OH), ромбическая сингония] и лепидокрокита [γ-FeO(OH), ромбическая сингония]. Наиболее часто встречающейся ассоциацией является парагенезис магнетита и гётита, реже встречается тройной парагенезис - магнетит, гётит, лепидокрокит и двойной парагенезис - магнетит и лепидокрокит. Все указанные минеральные фазы представляют собой продукты активного окисления стальных труб и оборудования системы отопления. Если в магнетите, самой распространенной и главной минеральной фазе осадков, железо находится в валентности Fe2+ и Fe3+, то в оксигидроксидах железо находится в высшей степени валентности Fe3+. Минеральных фаз закисных форм железа в составе осадков не обнаружено, что свидетельствует о резко окислительной среде в системе отопления.

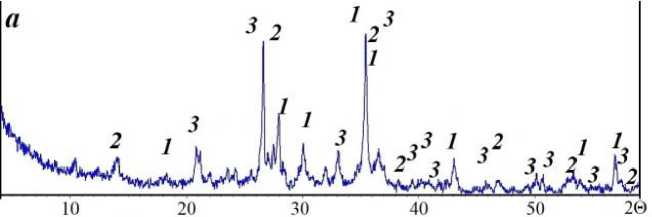

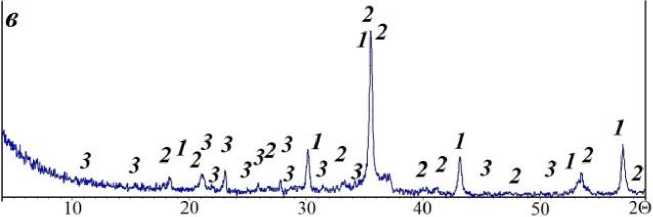

Дифрактограммы проб минеральных отложений трубопроводов мкр. Кукисвумчорр представлены на рис. 1. В сетевой трубе зафиксированы рефлексы продуктов коррозии – магнетита и лепидокроита (рис. 1, а ). В качестве механической примеси присутствует кварц SiO 2 , а также выделена небольшая по объему (не более ¼ объема общей пробы) немагнитная фракция, представленная солями жесткости. В минеральных отложениях внутридомовой трубы участка теплоснабжения мкр. Кукисвумчорр установлена оксидная фаза цинка – цинкит ZnO (рис. 1, б ). Наличие цинкита, вероятно, связано с тем, что внутридомовая разводка теплосети изготовлена из оцинкованных труб, продуктом коррозии которых является оксид цинка. Отложения из внутридомовой трубы специфичны по минеральному составу; помимо магнитной фракции в них есть и немагнитная с солями жесткости, в частности безводного сульфата кальция - ангидрита. Таким образом, несмотря на технологии умягчения воды, в отдельных узлах системы отопления создаются условия для образования солевых отложений.

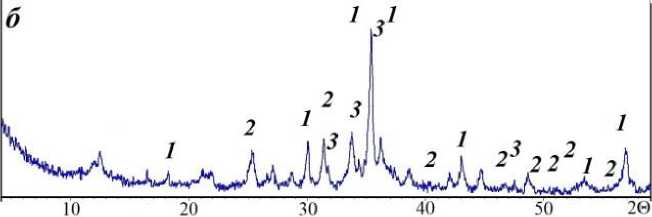

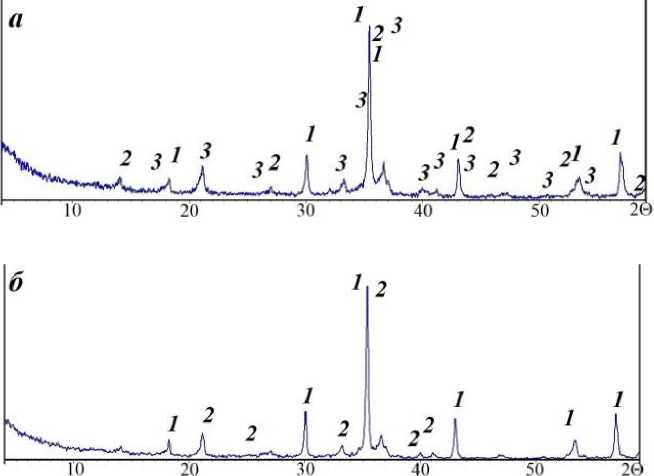

В отличие от минеральных отложений из трубопроводов мкр. Кукисвумчорр, для отложений сетевых и внутридомовых труб г. Кировска характерно наличие гидроксидо-железистой фазы – гётита (рис. 2). На дифрактограмме отложений из внутридомовой трубы г. Кировска помимо гётита отмечены рефлексы магнетита и лепидокроита (рис. 2, а ). На рис. 2, б представлена дифрактограмма образца минеральных отложений, отобранных из радиатора отопления, зафиксированы рефлексы магнетита и гётита. Отложения, отобранные из сетевой и внутридомовой труб г. Апатиты, характеризуются исключительно наличием рефлексов магнетита и гётита (рис. 3, а , б ).

Следует обратить внимание на наличие в системе отопления АТЭЦ серосодержащих минеральных фаз, а именно безводного сульфата кальция – ангидрита CaSO4 во внутридомовой трубе мкр. Кукисвумчорр, а также элементарной серы в полотенцесушителе одной из квартир г. Апатиты (рис. 3, в ). Косвенно наличие подобных серосодержащих фаз может свидетельствовать о возможном присутствии в теплоносителе микрофлоры (бактерий), в метаболических процессах которой участвует сера и серосодержащие соединения.

Именно этим фактором может быть обусловлено ухудшение органолептических свойств воды, появление неприятного запаха и желтоватого (или желтовато-зеленоватого) цвета.

Рис. 1. Дифрактограмма отложений из сетевой трубы участка теплоснабжения мкр. Кукисвумчорр (а). Рефлексы: 1 – магнетит; 2 – лепидокроит; 3 – кварц. Дифрактограмма отложений из внутридомовой трубы мкр. Кукисвумчорр (б). Рефлексы: 1 – магнетит; 2 – ангидрит; 3 – цинкит Fig. 1. XRD pattern of the network pipe sediments in the Kukisvumchorr microdistrict heat supply section (a).

Reflexes: 1 – magnetite; 2 – lepidocroite; 3 – quartz. XRD pattern of the house pipe sediments in Kukisvumchorr microdistrict ( б ). Reflexes: 1 – magnetite; 2 – anhydrite; 3 – zincite

Рис. 2. Дифрактограмма отложений из внутридомовой трубы г. Кировска ( а ).

Рефлексы: 1 – магнетит; 2 – лепидокроит; 3 – гётит. Дифрактограмма отложений из радиатора отопления г. Кировска ( б ). Рефлексы: 1 – магнетит; 2 – гётит

Fig. 2. XRD pattern of the house pipe sediments in the town of Kirovsk ( a ). Reflexes: 1 – magnetite; 2 – lepidocroite; 3 – goethite. XRD pattern of the radiator sediments in Kirovsk ( б ).

Reflexes: 1 – magnetite; 2 – goethite

Рис. 3. Дифрактограммы отложений из сетевой трубы ( а ), внутридомовой трубы ( б ), полотенцесушителя квартиры в г. Апатиты ( в ). Рефлексы: 1 – магнетит; 2 – гётит; 3 – сера Fig. 3. XRD pattern of the network pipe sediments in the town of Apatity ( a ), of the house pipe in Apatity ( б ), of the towel drier in Apatity ( в ). Reflexes: 1 – magnetite; 2 – goethite; 3 – sulphur

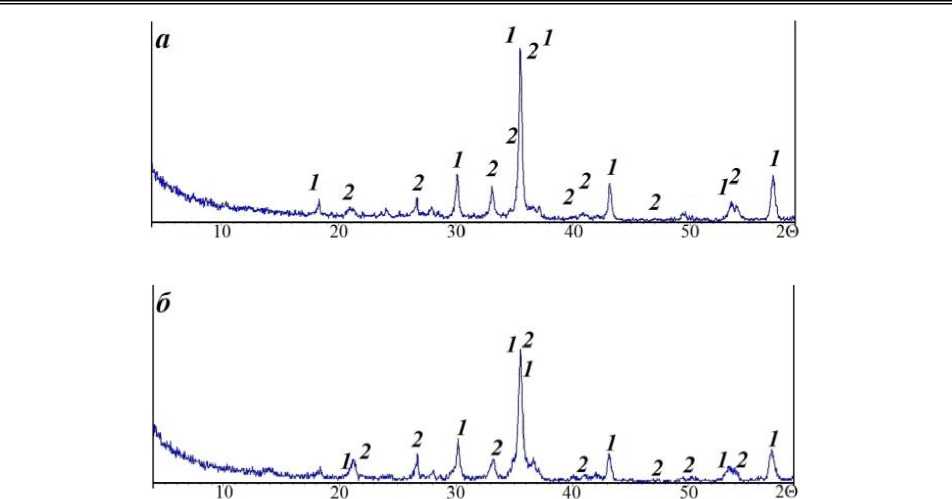

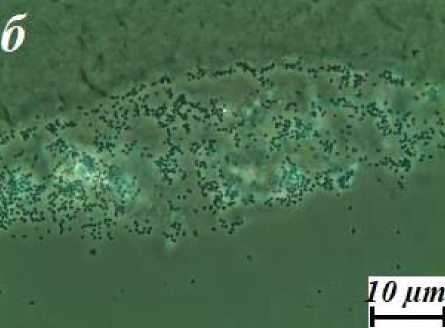

При исследовании микробиоты отложений внутри магистрального, сетевого и внутридомового трубопроводов и батарей отопления выявлены специфические группы бактерий. На плотных элективных средах для серо- и железобактерий выявлен обильный рост бактерий (рис. 4, а , б ). Однако на этих питательных средах возможен также рост некоторых олиготрофных бактерий.

Рис. 4. Изображения отложений внутридомового трубопровода г. Кировска. Среда для железобактерий: колония на питательной среде в чашке Петри ( а ); бактерии, выделенные из этой колонии ( б )

Fig. 4. Images of the house pipe sediments in the town of Kirovsk. Medium for iron bacteria: a colony on a nutrient medium in a Petri dish ( a ); bacteria from this colony ( б )

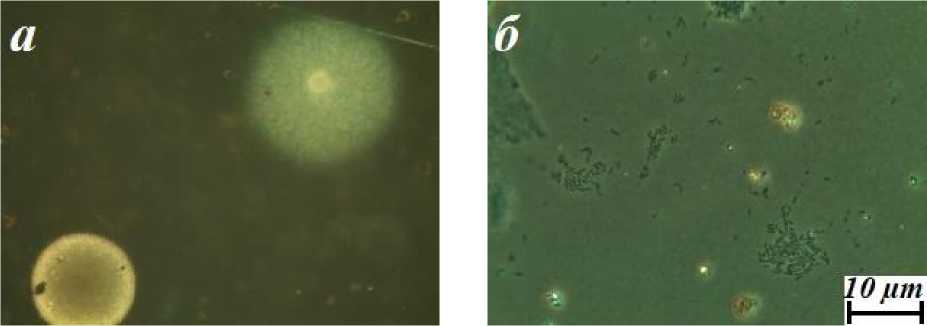

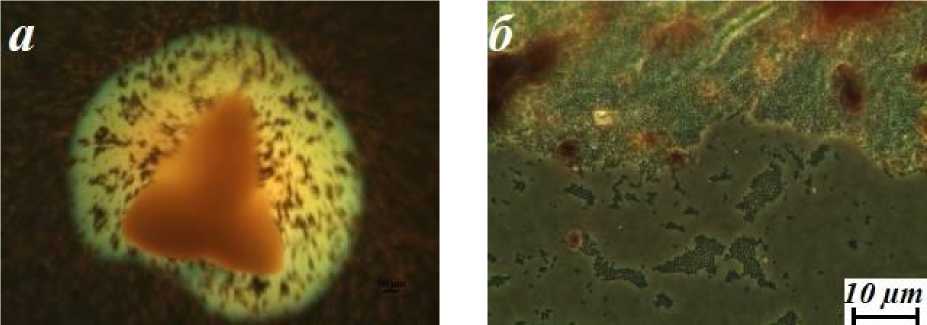

В отложениях, собранных в батареях дома г. Апатиты, выявлены железо-, серо- и сульфатредуцирующие бактерии, способные вызывать процессы биокоррозии металла и обусловливать неприятные запахи в воде (рис. 5, 6). О присутствии железобактерий можно судить по результатам их физиологической деятельности – помутнению среды и отложению на стенках пробирки окисных соединений железа. В сетевом трубопроводе г. Апатиты также выявлены железобактерии и сульфатредуцирующие бактерии. В отложениях остальных труб эти физиологические группы бактерий не выявлены.

Рис. 5. Изображения отложений батарей отопления г. Апатиты. Среда для серобактерий: колония на питательной среде в чашке Петри ( а ); бактерии, выделенные из нижней колонии ( б ) Fig. 5. Images of the heating batteries sediments in the town of Apatity. Medium of sulfur bacteria: a colony on a nutrient medium in a Petri dish ( a ); bacteria from the colony ( б )

Рис. 6. Изображения отложений из внутридомовой трубы г. Апатиты. Среда для железобактерий: колония на питательной среде в чашке Петри ( а ); бактерии, выделенные из этой колонии ( б ) Fig. 6. Images of the house pipe sediments in the town of Apatity. Medium of sulfur bacteria: a colony on a nutrient medium in a Petri dish ( a ); bacteria from the colony ( б )

Следует отметить, что при изменении условий на резко восстановительные конечным продуктом метаболизма и трансформации минеральных серосодержащих фаз могут быть сульфиды железа. Но поскольку в системе отопления среда окислительная, то такого процесса не происходит. В застойных условиях, в концевых агрегатах, в отсутствии динамического режима и циркуляции воды возможно образование сульфидов. Образование их будет способствовать еще более интенсивной коррозии трубопроводов и оборудования за счет создания электропары "сталь – сульфид железа".

Заключение

Исходя из проведенных исследований, следует, что источником появления неприятного запаха воды являются вещества органической и неорганической природы, которые накопились в виде отложений в городских сетях водоснабжения в результате их многолетней эксплуатации.

В сетях системы теплоснабжения городов Апатиты и Кировска, а также микрорайона Кукисвумчорр обнаружены серосодержащие минеральные фазы, свидетельствующие о присутствии в теплоносителе микрофлоры, в метаболических процессах которой участвует сера и серосодержащие соединения. Кроме того, в сетевом трубопроводе г. Апатиты выявлены железобактерии и сульфатредуцирующие бактерии.

Железо-, серо- и сульфатредуцирующие бактерии способны вызывать процессы биокоррозии металла и приводить к ухудшению органолептических свойств питьевой воды.

С учетом больших количеств отложений и осадков в сетях теплоснабжения целесообразно осуществлять промывку внутридомовых сетей в летний период; также рекомендуется периодическое повышение рН до 9,5–10 в периоды испытаний на максимальную температуру теплоносителя и на отключенных участках сетей; для снижения цветности и запаха может быть эффективна периодическая дозировка NaOH в сетевую воду.

Работа выполнена в рамках темы НИР 1021051803684-1 КНЦ РАН и темы "Минералого-геохимические исследования и палеоэкологические реконструкции природных и техногенных процессов" в рамках государственного задания Института минералогии ЮУ ФНЦ МиГ УрО РАН (регистрационный № АААА-А-21-121011990025-5). Авторы благодарны Е. Д. Зенович (Институт минералогии ЮУ ФНЦ МиГ УрО РАН, г. Миасс) за выполнение рентгенофазового анализа.