Минеральный состав тяжелой фракции среднеюрских отложений Вятско-Камской впадины

Автор: Осовецкий Б.М.

Журнал: Вестник Пермского университета. Геология @geology-vestnik-psu

Рубрика: Литология

Статья в выпуске: 2 (11), 2011 года.

Бесплатный доступ

Рассмотрены основные закономерности изменения минерального состава тяжелой фракции среднеюрских отложений территории Вятско-Камской впадины. По минералогическим данным выявлены ритмосвиты в разрезе среднеюрской толщи. Охарактеризованы особенности минерального состава ритмосвит. Указано на необходимость использования минерального состава при корреляции и расчленении среднеюрской толщи, палеогеографических построениях, прогнозировании коренных источников алмазов.

Вятско-камская впадина, средняя юра, минералогия, корреляция разрезов, области сноса, алмаз

Короткий адрес: https://sciup.org/147200765

IDR: 147200765 | УДК: 471.531/342

Текст научной статьи Минеральный состав тяжелой фракции среднеюрских отложений Вятско-Камской впадины

В последние годы на территории Вятско-Камской впадины выявлены алмазы, тантал-ниобиевые, редкоземельные и другие ценные минералы (бадделеит, касситерит, кальциртит, псевдобрукит). Впервые в мезозой–кайнозойском разрезе они появляются в песковской толще («надрудной пачке») средней юры и затем перемываются в осадки более молодого возраста. Присутствие здесь столь разнообразного комплекса россыпеобразующих минералов, наряду с ранее известными золотом и платиноидами, заслуживает особого внимания. Очевидно, что причиной является коренное изменение обстановки осадконакопления в условиях перестройки питающих провинций и появления новых источников сноса, среди которых присутствовали породы различных рудных формаций. Наиболее характерными индикаторами изменения палеогеографических условий в среднеюрское время являются тяжелые минералы, разнообразие которых представляет резкий контраст с довольно бедным минеральным составом тяжелой фракции раннетриасовых отложений.

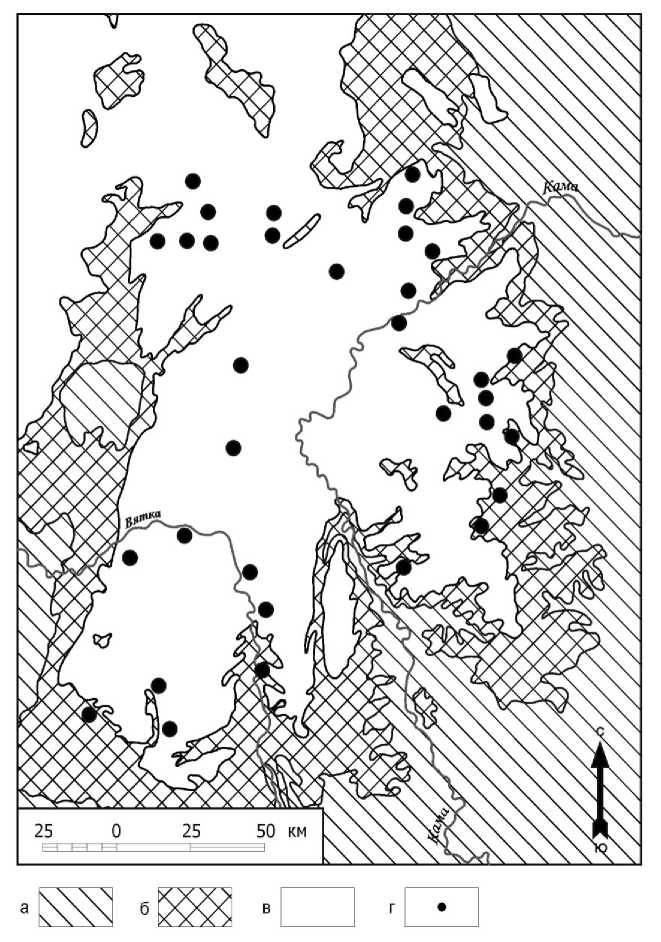

В данной статье анализируются основные закономерности изменения минерального состава тяжелой фракции среднеюрских отложений Вятско-Камской впадины. Основой для исследования послужили точечные и бороздовые пробы массой до 1 кг, отобранные в разрезах средней юры, вскрытых многочисленными карьерами. В частности, наибольшее количество проб было отобрано из карьеров в бассейнах рек Косы, Янчера, Кодзи, Вурлама, Черной, Весляны, Кужвы, Сюзьвы, Черной Холуницы (рисунок). Описание строения разрезов приведено в предыдущих работах автора [2, 3, 6].

Отобранные из прослоев определенного литологического состава (валунногалечные, галечные, песчано-гравийногалечные, гравийные, песчаные) пробы

подвергнуты лабораторной обработке с отмучиванием глинистых частиц (менее 0,01 мм) и рассевом на ситах на классы (мм): >1; 1-0,5; 0,5-0,25; 0,25-0,1; 0,1-0,05 и 0,05-0,01 мм. Минералогический анализ выполнен для тяжелых фракций классов 0,5-0,25 и 0,25-0,1 мм, выделенных в бромоформе. В составе тяжелых фракций минералы были подразделены на аллотиген-ную и аутигенно-гипергенную составляющие. Аутигенно-гипергенные минералы описаны автором ранее [3]. Ниже рассмотрены данные о составе аллотигенной части тяжелых фракций. Всего было выполнено 185 минералогических анализов.

Расчленение разреза песковской толщи по минералогическим данным

В составе средней юры на территории впадины выделяются континентальные байос-батские и морские келловейские образования [1]. Разрез байос–батских отложений по литологическим признакам расчленяется на омутнинскую («рудная пачка») и песковскую («надрудная пачка») толщи.

Схема геологического строения Вятско-Камской впадины (по геологической карте СССР масштаба 1:2 500 000, гл. ред. Д.В.Наливкин, 1980) с объектами опробования: а - пермь, б - нижний триас, в - юра и мел, г - пункты опробования

Таблица 1. Минеральный состав аллотигенной части тяжелой фракции крупнообломочных отложений песковской толщи в районе пос. Усть-Черная - Керос (класс 0,5-0,25 мм), %

|

Номер пробы |

Ставролит |

Группа эпидота |

Дистен |

Гранаты |

Турмалин |

Лейкоксен |

Ильменит |

Хро мит |

|

Первая ритмосвита |

||||||||

|

1 |

12,9 |

67,2 |

3,4 |

2,9 |

2,9 |

3,9 |

1,6 |

0,2 |

|

Вторая ритмосвита |

||||||||

|

2 |

22,6 |

31,2 |

9,3 |

9,3 |

4,8 |

1,7 |

3,8 |

0,7 |

|

3 |

17,3 |

40,9 |

4,7 |

6,3 |

4,3 |

8,3 |

2,4 |

0,4 |

|

4 |

27,4 |

30,3 |

7,4 |

1,9 |

4,4 |

12,2 |

7,8 |

1,7 |

|

5 |

28,0 |

31,4 |

3,5 |

5,3 |

3,5 |

1,8 |

2,6 |

0,9 |

|

6 |

24,7 |

33,1 |

8,1 |

13,7 |

4,6 |

3,3 |

2,9 |

1,1 |

|

7 |

28,7 |

29,8 |

6,0 |

13,9 |

5,8 |

3,5 |

2,3 |

1,5 |

|

8 |

19,4 |

40,5 |

6,8 |

14,6 |

3,2 |

5,6 |

0,9 |

1,1 |

|

9 |

26,6 |

31,2 |

8,1 |

16,2 |

3,1 |

5,8 |

1,7 |

0,8 |

|

Третья ритмосвита |

||||||||

|

10 |

32,6 |

15,4 |

11,2 |

17,4 |

4,7 |

2,6 |

2,8 |

0,6 |

|

11 |

27,0 |

23,0 |

10,6 |

14,9 |

3,6 |

1,7 |

3,6 |

2,0 |

|

12 |

39,0 |

23,4 |

10,0 |

8,6 |

4,0 |

2,0 |

- |

0,3 |

|

13 |

36,2 |

20,7 |

12,9 |

16,3 |

3,1 |

0,7 |

0,7 |

0,3 |

|

14 |

31,8 |

22,3 |

9,7 |

19,3 |

3,0 |

1,0 |

2,0 |

3,0 |

|

15 |

34,2 |

25,7 |

10,2 |

5,3 |

4,3 |

7,1 |

0,9 |

0,3 |

|

16 |

35,5 |

26,2 |

6,0 |

6,6 |

6,6 |

6,0 |

1,6 |

1,6 |

|

17 |

34,5 |

29,1 |

9,9 |

6,2 |

5,4 |

4,6 |

4,3 |

1,6 |

|

18 |

26,6 |

23,5 |

7,8 |

16,1 |

5,2 |

1,3 |

1,3 |

1,6 |

|

19 |

31,2 |

27,5 |

7,1 |

6,4 |

4,4 |

7,8 |

0,7 |

0,5 |

|

20 |

37,4 |

17,3 |

9,1 |

19,2 |

11,5 |

2,2 |

0,9 |

0,4 |

|

21 |

27,5 |

22,0 |

9,0 |

24,4 |

9,0 |

1,9 |

1,2 |

0,5 |

|

Четвертая ритмосвита |

||||||||

|

22 |

56,3 |

9,7 |

5,5 |

2,4 |

7,3 |

6,3 |

5,8 |

3,4 |

|

23 |

59,3 |

10,0 |

5,7 |

3,9 |

5,9 |

4,6 |

3,5 |

3,5 |

|

24 |

57,0 |

8,1 |

7,2 |

3,4 |

6,1 |

4,8 |

5,7 |

4,3 |

Анализ минерального состава аллоти-генной части тяжелой фракции отложений песковской толщи показал, что, несмотря на некоторые вариации, отмечается его закономерное изменение в вертикальном разрезе. Для установления этой закономерности необходимо было исключить влияние других факторов, определяющих минеральный состав. К таким факторам, детально исследованным автором в предыдущие годы [4], относятся выбор размерного класса при проведении минералогического анализа и учет литологофациальной обстановки осадконакопления, которая количественно может быть охарактеризована средним размером зерен отложений. Поэтому в дальнейшем автор анализирует данные о конкретном раз- мерном классе (0,5-0,25 мм) и только крупнообломочных литофаций, представляющих наибольший интерес в практическом отношении. Для исключения влияния регионального фактора (положение объекта на территории впадины, что определяет его неодинаковую удаленность от источников питания) расчленение разреза по минералогическим данным проводится только для группы близко расположенных карьеров.

В частности, по изменению минерального состава в вертикальном разрезе пес-ковская толща вблизи пос. Усть-Черная (бассейн верхнего течения р. Весляны) была подразделена на четыре минералогических горизонта, соответствующих определенным ритмосвитам (табл. 1). Ранее ритмичное строение песковской толщи как результат периодического усиления и ослабления эрозионной активности юрских палеопотоков было отмечено П.В.Ивашовым [1].

Первая (нижняя) ритмосвита характеризуется эпидотовой минеральной ассоциацией с присутствием ставролита. Содержание остальных минералов тяжелой фракции не превышает 5%. Отложения данной ритмосвиты представлены в основном белоцветной мощной толщей (до 10 м и более) мелко- и среднезернистых песков с редкими прослоями и линзами светло-серых песчано-гравийно-галечных отложений.

На основе анализа структуры и текстуры отложений предполагается, что они соответствуют преимущественно озерной стадии развития среднеюрского континентального бассейна осадконакопления, которая сменила озерно-болотную стадию времени формирования омутнинской толщи. Главными источниками сноса обломочного материала являлись местные породы нижнего триаса и верхней перми, в тяжелой фракции которых существенно преобладают минералы группы эпидота [4].

Вторая ритмосвита характеризуется ставролит-эпидотовой минеральной ассоциацией с повышенным содержанием дистена, гранатов, турмалина и лейкоксена, реже - ильменита. Отложения данной ритмосвиты представляют собой песчаногравийные толщи мощностью до 20 м с прослоями более грубообломочного состава, отличаются серовато-бурой окраской, умеренным ожелезнением и глинистостью. С учетом наличия косослоистых пачек слоев более грубого состава сделан вывод о том, что они характеризуют озерно-аллювиальную стадию незрелого осадконакопления с повышенной эрозионной активностью среднеюрских водотоков [1]. Присутствие в минеральной ассоциации большого количества устойчивых к агентам химического выветривания минералов свидетельствует о заметном участии продуктов раннемезозойской коры выветри- вания в питании отложений обломочным материалом.

Третья ритмосвита отличается эпидот-ставролитовой ассоциацией с наиболее высоким для среднеюрских отложений содержанием дистена и гранатов. Отложения этой ритмосвиты имеют наиболее грубообломочный состав и повышенную мощность (до 25 м). В ее основании находится базальный валунно-галечный прослой мощностью до 2 м, отличающийся сильным ожелезнением, глинистостью и присутствием линз и прослоев глин. Именно к этому горизонту были приурочены находки алмазов и их спутников. Судя по типичному трехчленному строению (русловые галечники, косослоистые разнозернистые пески фации прирусловой отмели, горизонтально-слоистые алевриты и глины пойменной фации), данная ритмосвита характеризует аллювиальную стадию осадконакопления. Вещественный состав русловых отложений свидетельствует об интенсивном размыве продуктов раннемезозойской коры выветривания [3]. Подъем Урала и Тимана, а также прилегающих к впадине соседних возвышенностей (Северо-Татарского свода, Вятской зоны валов и др.) в результате активизации тектонических процессов способствовал усилению эрозионной деятельности водотоков. Появление наряду с типичными для песковской толщи устойчивыми минеральными видами (ставролит, дистен, лейкоксен, гранаты, турмалин, ильменит, хромшпинелиды) разнообразного комплекса второстепенных минералов (хлоритоид, шпинель, силлиманит, андалузит, корунд, сфен, амфиболы, пироксены и др.) свидетельствует о большом разнообразии пород, являвшихся источниками питания обломочного материала. Особенно большое значение имеет присутствие в отложениях ритмосвиты, помимо алмазов, многих ценных минералов (золота, платиноидов, ильменорутила, колумбита, бадделеита, касситерита, лопарита, перовскита, флоренсита, монацита, алланита и др.).

Четвертая ритмосвита характеризуется ставролитовой ассоциацией тяжелых ми- нералов с наиболее высоким содержанием ильменита и хромшпинелидов. В тяжелой фракции содержание комплекса устойчивых минералов достигает 90%, а величина коэффициента устойчивости составляет 710. Такой состав свидетельствует об основной роли продуктов раннемезозойской коры выветривания в питании отложений обломочным материалом. Отложения данной ритмосвиты мощностью до 10 м имеют преимущественно мелкопесчаный состав и завершают разрез континентальной толщи средней юры. Она формировалась в условиях снижения тектонической активности и эрозионной деятельности водотоков. Осадконакопление происходило преимущественно в озерах, в которые обломочный материал поступал с окружающих возвышенных участков суши, перекрытых раннемезозойской корой выветривания.

Применение выявленных минералогических критериев распознавания ритмосвит к другим районам Вятско-Камской впадины показало, что в них наиболее распространены отложения второй и третьей ритмосвит, которые хорошо коррелируют по минералогическим данным. В качестве примера можно привести дан- ные по другому участку – району бассейна верхнего течения р. Черной (приток р. Вурлама) (табл. 2). В данном районе, расположенном в 85 км юго-восточнее предыдущего, основные особенности минерального состава ритмосвит (прежде всего соотношение ставролита и минералов группы эпидота) не изменились.

В то же время колебания содержаний отдельных минералов (например, гранатов, лейкоксена, турмалина) в разрезе каждой ритмосвиты иногда весьма значительные. Это обусловлено несколькими факторами, учитывать которые необходимо при проведении палеогеографических и стратиграфических исследований. К ним относятся недостаточно высокая точность минералогического анализа класса 0,50,25 мм ввиду малого числа зерен аллоти-генных минералов, ошибки в диагностике некоторых минеральных видов, широкого распространения процесса лейкоксениза-ции зерен титановых минералов и т.д. Однако наиболее важной причиной является зависимость минерального состава тяжелой фракции крупнообломочных отложений от структуры заполнителя. В частности, в галечниках с песчано-

Таблица 2. Минеральный состав аллотигенной части тяжелой фракции крупнообломочных отложений песковской толщи в бассейне верхнего течения р. Черной (класс 0,5-0,25 мм), %

Изменение минерального состава на территории Вятско-Камской впадины

Минеральный состав тяжелой фракции каждой ритмосвиты заметно меняется на территории впадины. Проследим эти изменения для второй и третьей ритмосвит в широтном и меридиональном направлениях.

В наиболее детально изученной северной части территории впадины (бассейн р. Весляны) в широтном направлении наиболее отчетливыми для обеих ритмосвит являются изменения содержаний амфиболов, лейкоксена и гранатов (табл. 3).

Содержание амфиболов заметно снижается в направлении с запада на восток. Менее отчетливый тренд для отложений третьей ритмосвиты связан с существенной ролью раннемезозойской коры выветривания в качестве источника питания. Первоисточником зерен амфиболов, вероятно, являются метаморфические и магматические породы Карелии и Кольского

Таблица 3. Изменение минерального состава аллотигенной части тяжелой фракции крупнообломочных отложений песковской толщи в бассейне р. Весляны в широтном направлении (класс 0,5-0,25 мм), %

|

Объект |

Расстояние от исходного пункта, км |

Группа эпидота |

Гранаты |

Амфиболы |

Ильменит |

Хромит |

Лейкоксен |

Число анализов |

|

Вторая ритмосвита |

||||||||

|

1 |

0 |

31,4 |

5,3 |

16,7 |

2,6 |

0,9 |

1,8 |

1 |

|

2 |

9 |

34,1 |

5,8 |

10,6 |

4,7 |

0,9 |

5,0 |

3 |

|

3 |

50 |

38,4 |

14,6 |

0,6 |

6,8 |

3,0 |

4,8 |

2 |

|

4 |

65 |

39,4 |

4,6 |

1,0 |

7,5 |

1,3 |

5,7 |

1 |

|

5 |

70 |

34,6 |

5,3 |

1,9 |

2,8 |

0,7 |

5,4 |

2 |

|

6 |

80 |

39,0 |

2,9 |

- |

1,3 |

- |

11,9 |

1 |

|

Третья ритмосвита |

||||||||

|

1 |

0 |

26,4 |

8,1 |

6,7 |

1,8 |

1,1 |

5,4 |

5 |

|

2 |

9 |

21,0 |

15,3 |

7,9 |

1,8 |

1,2 |

1,6 |

5 |

|

5 |

70 |

31,2 |

6,3 |

2,3 |

4,4 |

1,6 |

4,8 |

2 |

|

7 |

15 |

19,6 |

21,8 |

1,3 |

1,1 |

0,5 |

2,0 |

2 |

|

8 |

35 |

17,5 |

17,4 |

2,4 |

3,0 |

1,5 |

4,0 |

5 |

|

9 |

44 |

15,8 |

23,2 |

1,1 |

4,2 |

2,6 |

3,3 |

2 |

|

10 |

51 |

21,7 |

15,1 |

0,9 |

1,6 |

0,3 |

2,3 |

1 |

|

11 |

55 |

16,2 |

19,9 |

2,0 |

1,1 |

0,2 |

3,6 |

4 |

|

12 |

65 |

24,8 |

8,8 |

0,7 |

5,5 |

2,8 |

4,3 |

3 |

|

13 |

67 |

17,6 |

9,7 |

1,6 |

1,3 |

0,6 |

5,8 |

6 |

|

14 |

69 |

30,3 |

6,2 |

3,2 |

2,0 |

0,8 |

4,6 |

2 |

|

15 |

75 |

23,0 |

2,7 |

1,2 |

3,4 |

1,0 |

8,6 |

2 |

Список литературы Минеральный состав тяжелой фракции среднеюрских отложений Вятско-Камской впадины

- Ивашов П.В. Континентальные юрские отложения северо-запада Русской платформы. М.: Наука, 1981. 176 с.

- Илалтдинов И.Я., Осовецкий Б.М. Золото юрских отложений Вятско-Камской впадины/Перм. ун-т. Пермь, 2009. 230 с.

- Мелкие алмазы и минералы-спутники в юрских отложениях Вятско-Камской впадины/ред. Б.М.Осовецкий/Перм. ун-т. Пермь, 2008. 212 с.

- Осовецкий Б.М. Тяжелая фракция аллювия. Иркутск: Изд-во Иркут. ун-та, 1986. 259 с.

- Осовецкий Б.М. Минералогия мезокайнозоя Прикамья/Перм. ун-т. Пермь, 2004. 292 с.

- Осовецкий Б.М. Редкоземельная и тантал-ниобиевая минерализации мезозой-кайнозойских отложений Вятско-Камской впадины//Литосфера. 2010. № 2. С. 62-76.