Минералогическая коллекция Л. А. Попугаевой как культурно-исторический феномен и актуальный объект исследований

Автор: Силаев В.И., Шанина С.Н., Петровский В.А., Плоскова С.И.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Статья в выпуске: 1 (169), 2009 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/149128979

IDR: 149128979

Текст статьи Минералогическая коллекция Л. А. Попугаевой как культурно-исторический феномен и актуальный объект исследований

Осенью 2008 г. при активном содействии сотрудника Санкт-Петербургского университета Е. Б. Трейвуса наш институт получил небольшую, но удивительную минералогическую коллекцию, собранную Ларисой Анатольевной Попугаевой — легендарной первооткрывательницей первой в Евразии алмазоносной кимберлитовой трубки «Зарница». Сохранила эту коллекцию семья дочери Ларисы Анатольевны, о которой необходимо хотя бы немного рассказать.

Дочь Ларисы Попугаевой — Наталья Викторовна — родилась в сентябре 1952 г., т. е. практически за два года до великого открытия, сделанного её мамой. К середине 1970-х гг. она окончила Химико-технологический институт имени Ленсовета по специальности химик. Eе собственная дочь получила домашнее имя знаменитой бабушки — Нинель. Со временем она выучилась на искусствоведа, чем пошла в свою прабабушку — Ольгу Сергеевну Цветкову, мать Л. А. Попугаевой. В свою очередь она имеет трехлетнюю дочь Варвару — стало быть, правнучку первооткрывательницы российских кимберлитовых месторождений алмазов. Такая вот цепочка по женской линии. Сын Натальи Викторовны — Андрей скоро окончит Петербургский университет и станет дипломированным археологом. Супруг Н. В. Попугаевой — Валерий Абрамович Иванов — владеет небольшой гальванической фирмой. Именно на его фирме в 2004 г. — к пятидесятилетнему юбилею открытия «Зарницы», отлили бронзовую статую Ларисы Попугаевой для г. Удачного. Громадные бронзовые скульптуры древнегреческих богов перед новым зданием Российской национальной библиотеки в Санкт-Петербурге, а также бронзовые скульптуры на Смольнинском соборе — все это замечательные деяния той же фирмы.

Создание минералогической коллекции было для Л. А. Попугаевой делом совершенно естественным и закономерным, поскольку по природе своего таланта она была типичным минералогом. На это указывают и ее увлечение шлихоминералогическими поисками в период работы в Якутии, и учеба в аспирантуре у Дмитрия Павловича Григорьева (рис. 1), и глубокие, пока еще недостаточно оцененные по достоинству занятия камнесамоцветной и ювелирной тематикой во ВНИИювелирпро-

ме, и успешно защищенный в 1970 г. кандидатский доклад по опубликованным работам [1]. В этом докладе, между прочим, был приведен полный список минералов, выявленных Л. А. Попугаевой в первых российских кимберлитовых трубках (табл. 1). Не исключено, что именно Лариса Анатольевна является пионером включения в подобные списки битумных веществ, ставших к настоящему времени не только важным индикатором мантийно-коровых взаимодействий, в том числе и кимбер-литообразования, но и поисковым признаком на алмазы в кимберлитовых трубках [3].

К сожалению, ранняя кончина не позволила самой Ларисе Анатольевне завершить изучение своей коллекции. Однако сбережение благодаря семье

Таблица 1

Cписок минералов, выявленных в трубке «Зарница» в 1954—1959 ᴦᴦ.

|

Первичные |

Вторичные |

|

|

Из кимберлитов |

Из ксенолитов |

|

|

Алмаз |

Пироп |

Серпентин |

|

Ильменит |

Альмандин |

Кальцит |

|

Пироп |

Гроссуляр |

Кварц |

|

Хромдиопсид |

Турмалин |

Целестин |

|

Оливин |

Циркон |

Барит |

|

Флогопит |

Апатит Полевые шпаты Кварц Корунд Кианит Хромит |

Хлорит Магнетит Пирит Лимонит Жидкий и асфальтовый битумы |

Н. В. Попугаевой самой коллекции и первичных результатов исследований дает все основания надеяться на плодотворное продолжение в нашем институте начатой Л. А. Попугаевой научной работы.

Судя по составу и сохранившимся пометкам, коллекция была создана в 1970-е гг. в период работы Ларисы Анатольевны во ВНИИювелирпроме. В это время она продолжала заниматься проблемами минералогии камнесамоцветного и ювелирного сырья, огромное экономическое и культурное значение которого стало наконец-то понятным и для советского правительства. Известно, что к началу 1960-х гг. минералы, собранные Ларисой Попугаевой с притоков р. Далдын и на трубках «Зарница» и «Удачная», уже «перекочевали» в чужие руки. В 1974 г. ее пригласили в г. Удачный в связи с празднованием двадцатилетия открытия первого месторождения алмазоносных кимберлитов. В этой поездке она не только побывала на своей трубке. По письменному свидетельству бывшего директора упомянутого выше института Ю. П. Комягина, в г. Удачном Лариса Анатольевна договорилась об отправке партии ювелирных минералов в Ленинград «для экспериментальной проверки их ювелирной ценности…». Впоследствии «…ис-следования показали, что камни могут успешно использоваться ... Вскоре якутские пиропы и хризолиты заняли достойное место на прилавках наших магазинов».

Переданная в Институт геологии Коми НЦ УрО РАН коллекция состоит из 12 небольших бумажных пакетов с чистыми монофракциями оливина и гранатов. На пакетах имеются собственноручные пометки (рис. 2), позволяю- 14

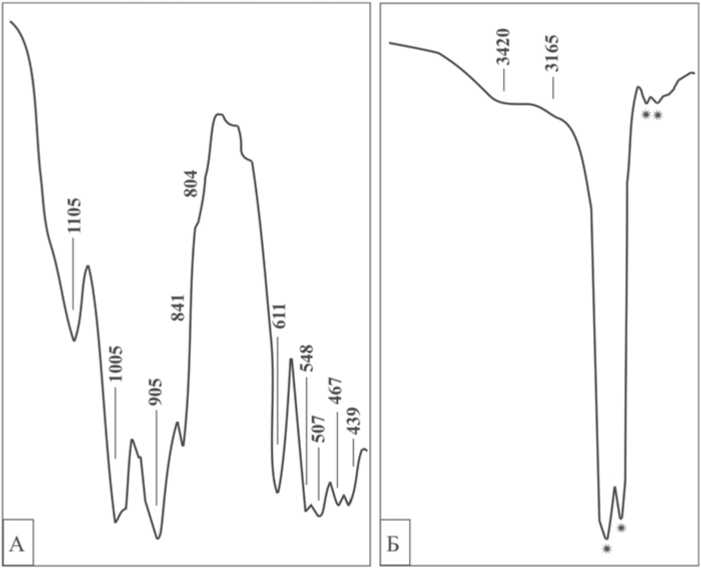

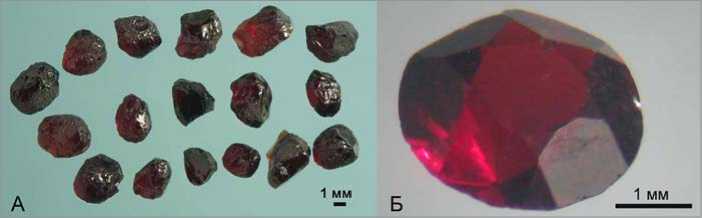

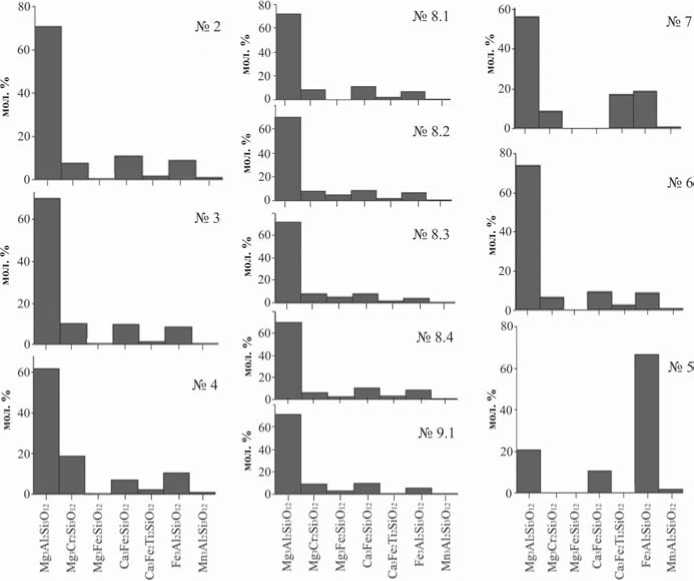

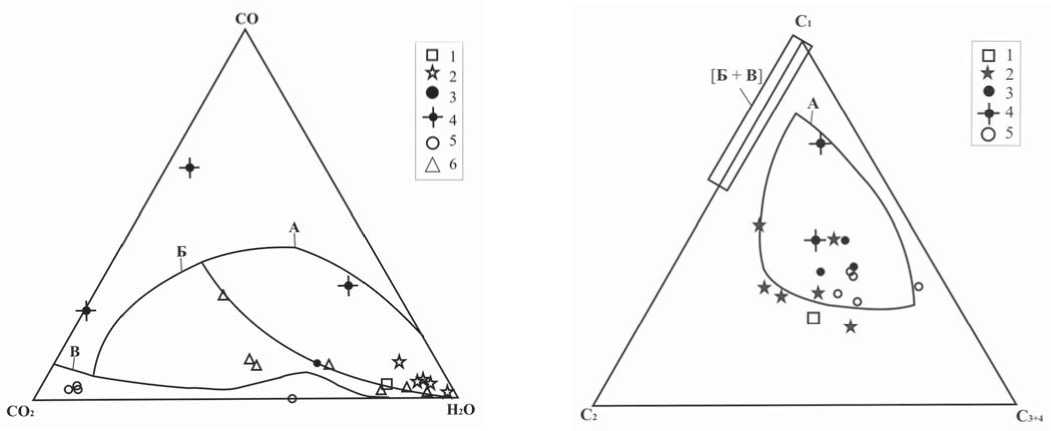

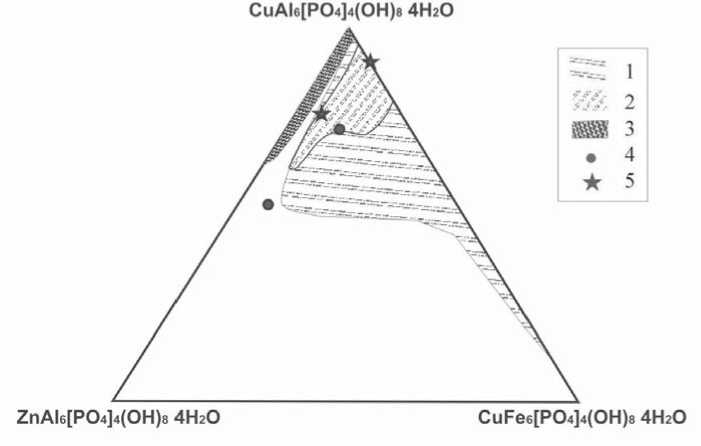

Ь^оГал/^Л ТР-ри^О/илкА -^Уу , УДАЛЯМ Рис. 2. Автографы Л. А. Попугаевой, сохранившиеся на пакетах с минеральными монофракциями щие судить о происхождении минералов, цели и характере занятий Л. А. Попугаевой (рис. 2). Сводный реестр образцов по номерам может быть представлен в следующем виде: 1. «Проба № 42, фр. +3. Хризолит (трубка «Удачная»), вес 125 гр.» 2. «94, пироп» 3. «Пироп, Якутия, I сорт. 1970 г., ог-раночный. Взято 7 из 17 шт. для пробной огранки» 4. «Пироп, Якутия, II сорт, 1970 г. 5. «Пироп (?). Монголия, 1974 г., окатанный» 6. «Пироп, Чехословакия, 1968 г. Ог-раночный» 7. «Тр. «Удачная», гранат (пироп). Гр. 4, не годен. Проба № 41, вес 2.85 гр., шт. 36» 8.1. «+5, угловатые, 9.9 г» 8.2. «+5, окатанные, 7.6 г» 8.3. «+5, круглые, 2.7 г» 9.1. «–5+4, угловатые, 20.8 г» 9.2. «–5+4, окатанные, 13.9 г» 9.3. «–5+4, круглые, 2.0 г» 1 0.1. «–4+3, угловатые, 20.5 г» 10.2. «–4+3, окатанные, 4.1 г» 10.3. «–4+3, круглые, 1.0 г» 11. «–3+2, разной формы, 11.3 г» 12. «Непригодные, 1.6 г» 13 . Голубая бирюза (два небольших кусочка, находившихся в одном из пакетов с гранатами). Из приведенного реестра видно, что большую часть коллекции составляют гранаты якутского происхождения, скорее всего из коренных источников. При этом к конкретной трубке — «Удачной» отнесены только одна проба граната и проба хризолита — ювелирной разновидности оливина. Кроме якутских кимберлитовых минералов в коллекции имеются две очень интересные пробы гранатов нероссийского происхождения. Об истории появления этих минералов в коллекции Л. А. Попугаевой рассказывает E. Б. Трейвус: «Их нашел Юрий Олегович Липовский в середине 1970-х годов в Монголии. Не уверенный твердо в том, что это такое, послал их ей и одновременно чехам для идентификации. Она (т. е. Попугаева), как и чехи, установила, что это пиропы. Минералы первоначально были найдены в аллювии. Потом, копируя работу Попугаевой, Липовский по гранатовому следу пришел к коренному источнику. Им оказались не кимберлиты, а лавовые массы в жерлах древних вулканов. От якутских кимберлитовых пиропов монгольские минералы отличает повышенное содержание титана и пониженное содержание хрома, в связи с чем они имеют несколько иной цвет. Видимо, Лариса общалась также и с чехами, получив их пиропы для сравнения (или их отдал ей сам Липовский)». Очевидно, что рассматриваемая коллекция создавалась Л. А. Попугаевой не только ради минералогических исследований, но и для оценки геммологических свойств представленных в ней минералов. Последнее, вероятно, и повлияло на гранулометрические характеристики коллекции, а именно на отбор в нее крупных фракций, что, кстати, сделало коллекцию гораздо интереснее и в научном отношении. Особое любопытство вызывает фракционирование некоторых проб (№ 8—10) гранатов по морфологии зерен. Теперь уже не узнать, что имела в виду сама Попугаева, подразделяя зерна на «углова- тые», «окатанные» и «круглые». Зато понятно, что такая градация очень хорошо согласуется с новыми идеями о природе кимберлитового материала и механизмах его «трубочного» внедрения в земную кору [4]. Глубокое и комплексное изучение минералогической коллекции Л. А. Попугаевой еще впереди. Однако уже первые полученные нами данные оказались настолько интересными, что мы решили ознакомить с ними специалистов. Хризолит из трубки «Удачной» представлен в коллекции одной пробой, состоящей из угловатых зерен неправильной формы размером от 3 до 8 мм. Окраска зерен варьируется от преобладающей травянисто-зеленой (рис. 3) до Рис. 3. Типичные зерна хризолита из трубки «Удачной» зеленой с буроватым оттенком. Химический состав минерала определен С. Т. Неверовым на рентгенофлюоресцентном энергодисперсионном анализаторе MESA-500W (Horiba), мас. %: SiO2 41.12; Al2O3 0.43; Cr2O3 0.04; Fe2O3 6.82; MgO 51.20; NiO 0.31; MnO 0.08. Эмпирическая формула, рассчитанная по приведенным данным, имеет вид (Mg1.86Fe0.12(Ni,Mn)0.01)1.99[SiO4]. Исходя из нее, минальные пропорции (мол.%) в рассматриваемом оливине можно оценить как форстерит 93.47; фаялит 6.03; либенбергит 0.5. Из полученных данных видно, что хризолит в коллекции Л. А. Попугаевой является заметно менее железистым, чем это отмечается в среднем для оливина из якутских кимберлитов [5, 6]. С другой стороны, исследуемый минерал явно обогащен никелем, содержание которого приближается к значениям, считающимся для оливина в Якутии аномальными [7]. Показательно также необнаружение в составе хризолита кальция, примесь которого почти все- гда фиксируется в обычном оливине из кимберлитов. Особенно интересные результаты дали спектроскопические исследования. Спектр инфракрасного поглощения был получен E. У. Ипатовой на спектрометре IR Prestige 21 (Shimadzy), препараты готовились с вазелиновым маслом (рис. 4). В этом спектре прежде всего обращают на себя внимание характер- ные для минералов группы оливина полосы средней интенсивности в области 450—650 см–1 и две интенсивные и широкие полосы в области 850— 1100 см–1. Обе группы полос отвечают ν1- и ν2-колебаниям тетраэдрических комплексов SiO4. Кроме того, в ИК- спектре исследованного хризолита в облас- Рис. 4. Типичный спектр ИК поглощения гидроксилсодержащего хризолита из трубки «Удачной»: области колебаний анионов SiO4 (А) и гидроксил-ионов (Б). Звездочкой отмечены полосы поглощения вазелиновым маслом ти 3000—3600 см–1 обнаружились еще две малоинтенсивные полосы, отвечающие, вероятно, валентным колебаниям гидроксил-ионов. В настоящее время уже хорошо известно, что появление таких полос в ИК-спектрах характерно именно для оливинов мантийного происхождения. Это обусловлено образованием в них нанометровых включений ламеллярной формы, сложенных так называемым гидрооливином (Mg,Fe)2–x Vx[SiO4H2], в который гидроксил входит упорядоченно в виде плоско сегрегированных катионных вакансий [8]. Гранаты в коллекции Л. А. Попугаевой представлены 17 пробами. В отношении трех из них (№ 3, 4, 7) указано якутское кимберлитовое происхождение, а для двух дана лишь географическая привязка: «Пироп (?). Монголия» (№ 5) и «Пироп, Чехословакия» (№ 6). Относительно монгольского образца выше уже сообщалось, что ему приписывалась некимберлитовая природа. Что же касается чехословацкого граната, то он скорее всего представляет одну из кимберлитовых трубок на Чешской глыбе, когда-то активно проверявшихся на алмазоносность. Остальные пробы (№ 2, 8—12) с большой вероятностью можно отнести именно к якутским. В пробе № 7 из трубки «Удачной» гранаты представлены только угловатыми зернами размером от 3 до 7 мм, широко варьирующимися по окраске от преобладающих темно-лиловых, иногда почти черных до краcновато-оранжевых (рис. 5). В других якутских пробах гранаты по форме изменяются от угловатых до овальных или почти шарообразных. По окраске они большей частью темно-лиловые иногда с красноватым оттенком (рис. 6). Как известно, округлая форма вообще очень характерна для зерен гранатов из большинства якутских алмазоносных трубок. Происхождение такой морфологии, судя по многим экспериментам, обусловлено сильным механотермическим воздействием, в результате которого происходит не только изометризация тальные данные получены на рентгеновском дифрактометре XRD-6000 фирмы Shimadzu) показал, что у якутских и чехословацких гранатов параметр аоварь-ируется в пределах от 1.1493 до 1.1584 нм, устойчиво возрастая с увеличением плотности лиловой окраски. Очевидно, что нижний предел полученных значений близок к эталонному параметру «чистого» пиропа (1.1459 нм), а верхний приближается к эталонному параметру кноррингита (1.1659 нм). У монгольского граната значения параметра ао довольно кучно колеблются вокруг эталонного значения для альмандина (1.1526 нм), изменяясь от 1.1511 до 1.1562 нм. содержанию Cr2O3 все гранаты, кроме монгольского, относятся к среднехро-мистым, отвечая по С. И. Костровицко-му [11] наиболее распространенной в Якутской алмазоносной провинции группе № 3 (2—5 мас. %). На диаграмме Н. В. Соболева точки практически всех попугаевских гранатов (за исключением монгольского) попадают в лерцолитовое поле, на диаграмме Н. Н. Сарсадских тяготеют к полю гранатов из умеренно-алмазоносных трубок, а на диаграмме MgO–CaO–FeO (по [12]) группируются на границе полей составов гранатов из трубки «Удачной» и «Юбилейной». По международной ге- Рис 5. Разноокрашенные гранаты из трубки «Удачной» 1 мм Рис. 6. «Круглые» и «окатанные» (по Л. А. Попугаевой) зерна гранатов из якутских алмазоносных трубок зерен, но и их поверхностное упрочение вследствие сетчатого упорядочения дислокаций, препятствующего распространению скольжения [9]. В настоящее время становится совершенно очевидным, что такие минералы не могли образоваться в расплавных условиях. Гранаты нероссийского происхождения в коллекции Л. А. Попугаевой оказались очень разными. Чехословацкие и по морфологии, и по окраске очень похожи на якутские, а монгольский «пироп» даже в самых крупных зернах отличается менее насыщенной окраской, а при их дроблении и вовсе становится почти розовым. Особый интерес вызывают якутские гранаты, оцененные Л. А. Попугаевой как высококачественное ювелирное сырье. Зерна в соответствующих пробах характеризуются наиболее насыщенной и равномерной окраской, а в ограненном виде производят сильное эстетическое впечатление (рис. 7). Выполненный Б. А. Макеевым расчет параметров элементарной ячейки исследуемых гранатов (эксперимен-16 Рис. 7. Ювелирные гранаты из якутских алмазоносных трубок (А) и результат их огранки (Б) Данные о химическом составе гранатов из коллекции Л.А. Попугаевой (табл. 2) приводят к следующим выводам. Большинство якутских гранатов являются магнезиальными, умеренно железистыми, низко-среднетитанистыми. Выпадают из этого ряда, во-первых, сильнотитанистый гранат из трубки «Удачной» (№ 7), источником которого являются скорее всего ультрабазитовые ксенолиты [10], и, во-вторых, сильножелезистый гранат из Монголии (№ 5). Постоянной примесью в изученных нами гранатах выступает K2O, что может быть признаком келифитизации. По нетической классификации почти все исследованные нами гранаты отвечают типам G-9 и G-10, т. е. уверенно сопоставляются с гранатами из алмазоносных кимберлитовых трубок. Можно ли на основании всех этих данных приписать, хотя бы предположительно, пробы якутских гранатов к конкретным трубкам? Прежде всего, нам кажется очевидным, что имеющиеся в коллекции якутские гранаты не могли иметь своим источником трубку «Зарницу», в которой, по свидетельству О. В. Тарских, до сих пор не обнаружены округлые зерна пиропов. Кро- Химический состав ᴦранатов из коллекции Л. А. Попуᴦаевой и трубки «Зарница», мас. % Компо- Коллекци онные гранаты Гранаты из «Зарницы» (по [13]) №2 № 3 № 4 №5 № 6 № 7 № 8.1 № 8.2 № 8.3 № 9.1 № 9.2 1 2 3 SiO2 41.91 49.84 50.99 36.08 41.76 39.99 42.02 42.02 42.35 41.76 42.15 39.90 38.70 28.80 Т1О2 0.28 0.45 0.62 Не обн. 0.58 4.58 0.50 0.36 0.36 0.76 0.27 0.60 0.25 0.53 А12О3 19.13 2.10 2.02 18.19 18.13 15.00 18.27 18.29 18.38 18.20 18.35 28.40 20.50 27.15 Сг2О3 2.66 4.15 4.03 Не обн. 2.17 2.95 3.03 2.72 2.82 2.14 3.24 0.42 4.20 0.60 Fe2O3 9.26 11.46 10.80 36.81 10.67 14.75 8.80 9.39 7.82 10.41 8.13 6.51 0.77 16.45 FeO Не опр. Не опр. Не опр. Не опр. Не опр. Не опр. Не опр. Не опр. Не опр. Не опр. Не опр. 7.04 7.97 Не обн. MnO 0.32 0.41 0.36 0.80 0.29 0.30 0.26 0.27 0.28 0.28 0.29 0.08 0.11 -//- MgO 21.93 26.46 27.38 5.21 22.23 18.36 22.99 23.12 24.10 22.15 23.39 12.25 21.36 15.32 CaO 4.09 4.76 3.45 2.23 3.96 3.93 3.87 3.60 3.63 4.08 3.89 5.06 5.80 9.50 K2O 0.42 0.37 0.35 0.18 0.21 0.14 0.26 0.23 0.26 0.22 0.29 0.20 0.25 Не обн. P2O5 Не обн. Не обн. Не обн. 0.50 Не обн. Не обн. Не обн. Не обн. Не обн. Не обн. Не обн. Не обн. Не обн. -//- Сумма 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100.46 99.91 98.35 ме того, гранаты в «Зарнице» заметно более кальциевые, что установили еще Н. Н. Сарсадских и Л. А. Попугаева [13], а также в среднем менее титанистые и более марганцовистые. Сопоставление полученных нами результатов с опубликованными данными [10, 11, 14—16 и др.] дает некоторые основания предполагать, что якутские гранаты в коллекцию Л. А. Попугаевой могли попасть из трубок Далдыно-Алакитского района — прежде всего из трубки «Удачной», что ею было отмечено, а также, вероятно, из трубок «Сытыкан-ской», «Юбилейной» или «Айхал». К этому следует добавить, что однородность по составу и свойствам непривязанных к своему источнику якутских гранатов свидетельствует скорее всего о том, что таких источников не могло быть много, а возможно, их были и вовсе один-два. Согласно результатам пересчета химического состава на миналы (табл. 3), пробы коллекционных гранатов можно разделить на три части (рис. 8). Первую часть образуют все пробы неприписан-ных к трубкам якутских гранатов и проба граната из Чехословакии, являющихся пиропом (№ 2, 3, 6, 8.2, 8.3), кноррин-гит-пиропом (№ 4) и андрадит-пиропом (№ 8.1, 9.1, 9.2). Титанистый гранат из трубки «Удачной» (№ 7) определен нами как шорломит-альмандин-пироп. Наконец, монгольский гранат (№ 5) следует отнести не к пиропу, а к бесхроми-стому пироп-альмандину. Упомянутые выше результаты пересчета химического состава гранатов указывают на существенную в боль- шинстве из них примесь андрадитового минала. Принимая такие результаты, мы, следовательно, подразумеваем присутствие в соответствующих мантийных минералах трехвалентного железа. Можно ли это объективно подтвердить? Нами совместно с В. П. Лю-тоевым методом ЭПР были изучены три порошковых препарата, приготовленные из зерен проб № 5 (монгольский пироп-альмандин), № 6 (чехословацкий пироп) и № 9.1 (якутский андрадит-пироп). Соответствующие спектры регистрировались при комнатной температуре на радиоспектрометре SE/X-2547. В них обнаружились широкие полосы с существенными особенностями в области значений g-фактора 2.00. Эти особенности выразились в том, что на фоне упомянутой полосы в спектре Минальный состав ᴦранатов из коллекции Л. А. Попуᴦаевой и трубки «Зарница», мол. % Таблица 3 Миналы Коллекционные гранаты Гранаты из «Зарницы» (по [13]) №2 №3 №4 № 5 № 6 №7 №8.1 №8.2 № 8.3 №9.1 №9.2 1 2 3 Пироп Mg3Al2[Si3Ol2] 70.48 70.14 61.67 20.85 74.00 55.97 71.88 70.28 72.55 69.86 71.40 57.33 54.71 49.10 Кноррингит Mg3Cr2[Si3O|2] 7.45 10.02 18.37 Нет 6.00 8.39 8.20 7.73 8.02 5.87 9.00 1.27 12.30 1.58 Шорломит MgjfT^TbtSiOn] 1.39 1.40 2.08 -//- 2.10 16.98 2.05 1.41 1.40 2.74 0.80 2.17 0.72 1.64 Альмандин Fe3Al2[Si3O12] 9.15 8.42 10.33 66.60 8.40 18.10 6.44 6.63 4.01 8.41 5.40 23.12 17.37 26.55 Гроссуляр Ca3Al2[Si3O12] Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет 15.94 14.68 21.13 Андрадит Ca3Fe2[Si3O12] 10.90 9.42 6.95 10.62 8.90 -//- 10.84 8.43 8.42 10.18 10.00 Нет Нет Нет Спессартин Mn3Al2[Si3O12] 0.63 0.60 0.60 1.93 0.60 0.56 0.59 0.60 0.60 0.59 0.40 0.17 0.22 -//- Хогарит Mg3Fe2[Si3Ol2] Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет 5.02 5.00 2.35 3.00 Нет Нет Нет Рис. 8. Сопоставление гранатов из коллекции Л. А. Попугаевой по их минальному составу. Пояснения в тексте проявились дополнительные сигналы со значениями g-фактора 3.5 и 5.0. Как известно, такой спектр может обуславливаться примесью в минералах ионов Fe3+. Таким образом, присутствие в исследуемых гранатах андрадитового ми-нала можно считать весьма вероятным. К этому следует добавить, что, судя по полученным спектрам, трехвалентное железо в исследованных минералах, особенно в монгольском составляет лишь часть от всего железа. Что же ка- сается типоморфизма минералов, то из радиоспектроскопических данных, так же как из вышеприведенных химических данных, следует, что монгольский гранат по своей конституции весьма резко отличается от близких между собой якутского и чехословацкого гранатов. Значительный интерес представляют результаты изучения состава флюидных включений в минералах из коллекции Л. П. Попугаевой. Как известно, в настоящее время такой информации придается весьма большое научное значение [17, 18]. В нашем случае исследования были осуществлены методом пиролитической газовой хроматографии с использованием серийного газового хроматографа «Цвет-800», соединенного с пиролитической приставкой. Нагревание мономинеральных проб производилось до 1000 °С. Соответствующие процедуры и тонкости интерпретации экспериментальных данных описаны нами ранее [19]. Результаты хроматографии свидетельствуют о значительной насыщенности всех изученных минералов, включая и монгольский пироп-альмандин, флюидными включениями, достигающей максимума в шорломит-альман-дин-пиропе из трубки «Удачной» (табл. 4). При этом во всех минералах большую роль в составе включений играет угарный газ, рассматриваемый нами как важная геохимическая метка мантийного происхождения минералов [19]. Кроме того, в составе этих включений выявлены широкие ассоциации тяжелых углеводородов, что, безусловно, комплементируется с данными, полученными академиком Э. М. Галимовым при изучении оливина и граната из трубки «Удачной» [18]. Все вышеизложенное можно проиллюстрировать двумя диаграммами. На треугольнике основных компонентов состава флюидных включений (рис. 9) точки хризолита и гранатов из попуга-евской коллекции определенно ложатся в Таблица 4 Cостав пиролизата, полученноᴦо при наᴦревании до 1000 °C минералов из коллекции Л. А. Попуᴦаевой, мкᴦ/ᴦ Минерал, проба Н2 n2 СО СО2 Н2О СН4 С2Н4 С2Н6 С3Н6 С3Н8 i-C4H ю с4н8 п-С4Н|о Итого Хризолит. № 1 1.120 2.330 5.230 23.410 102.000 0.174 0.226 0.041 0.194 0.032 Не обн. 0.017 0.017 134.971 Пироп, №8.3 1.260 5.050 6.790 7.720 56.000 0.329 0.184 0.059 0.076 0.013 Не опре целенна я смесь С4 77.780 Пироп, № 10.1 0.290 0.280 3.970 6.240 81.000 0.111 0.131 0.023 0.730 0.007 0.011 0.015 0.003 92.811 Пироп. № И 0.450 0.330 4.170 11.090 101000 0.124 0.125 0.045 0.085 0.005 Не определенная смесь С4 Андрадит-пироп, № 9.2 0.810 0.220 2.280 4.08 48.000 0.126 0.132 0.040 0.075 0.019 Не обн. 0.010 0.02 55.812 Шорломит-альмандин-пироп, № 7 4.760 0.070 6.210 18.980 481.000 0.322 0.120 0.033 0.104 0.018 Не опре. целенна я смесьС4 511.617 Пироп, № 6 4.280 0.400 8.150 26.010 287.000 0.624 0.287 0.196 0.243 0.152 0.052 0.320 0.013 327.727 Пироп-альмандин, №5 0.320 0.05 3.330 6.39 68.000 0.304 0.140 0.044 0.092 0.050 0.018 0.025 0.017 78.780 поле мантийных производных. Отметим, что точки большей части гранатов из якутских трубок, ранее исследованных З. Б. Бартошинским [20], также приурочиваются к упомянутому полю. Точка пикроильменита из якутских россыпей, изученного нами по просьбе Н. В. Грановской, тяготеет к тому же полю. Точки оливина из офиолитовых ультрабазитов [21], напротив, располагаются строго в области продуктов корово-мантийных взаимодействий, а точки собственно якутских кимберлитов [22] и вовсе уходят в область горных пород и минералов корового происхождения. Показательным также является треугольник состава углеводородных флюидных компонентов (рис. 10), на котором точки всех рассматриваемых объектов, включая и кимберлиты, тяготеют к полю мантийных производных или располагаются внутри него. Это, несомненно, отражает относительную обогащенность флюидных включений тяжелыми углеводородами, что не характерно ни для минеральных продуктов мантийно-коровых взаимодействий, ни для собственно коровых образований. Бирюза, судя по нахождению ее обломочков в пакете с гранатами, сохранилась в коллекции случайно, хотя Л. А. Попугаева этим минералом занималась достаточно серьезно [23]. По свидетельству E. Б. Трейвуса, она «изучала два ее месторождения: Бирюзокан в Северном Таджикистане и Бесапанское в Узбекистане (Кызыл-Кумы). На Бирюзокане бирюза ею отбиралась из прожилок в измененных эффузивах, кварцевых порфирах и в мраморизованных известняках, на Беспане — из желваков в углистых и глинисто-кремнистых сланцах. Это сведения из кандидатского доклада». Имеющиеся на сохранившихся образцах голубой бирюзы тонкие корочки светлой, существенно кварцевой вмещающей породы (рис. 11) скорее напоминают кварцевый порфир или оквар-цованный кислый эффузив. Следовательно, можно предполагать, что бирюза, сохранившаяся в попугаевской коллекции, является не узбекской, а таджикской. Состав бирюзы исследовался рентгенофлюоресцентным методом. Согласно полученным данным, коллекционная голубая бирюза в сравнении с зеленовато-голубой и зеленой пайхой-ской является менее железистой, содержит больше меди и меньше цинка, а вместо бария в ней обнаруживается малая примесь стронция (табл. 5). Все это в целом и объясняет голубую окраску попугаевской бирюзы. Как известно [24], ее голубой цвет обуславливается оптическим поглощением в длинноволновой области (d-d переходы в ионах Cu2+), а зеленый цвет — поглощением в коротковолновой области (d-d переходы в ионах Fe3+). Следует также отметить, что бирюза в коллекции Л. А. Попугаевой, как и пайхойская бирюза, характеризуется значительным избытком алюминия. Это свидетельствует о вхождении в исследуемый минерал церулеолактитового минала Al6[PO4]2(OH)6Ч Ч4H2O. Пересчеты показали, что ми-нальный состав попугаевского минерала варьируется в следующих пределах, мол. %: бирюза 76.08—90.91; фаустит 0—3.31; халькосидерит 6.61—8.09; церулеолактит 1—14. На треугольнике собственно бирюзовых миналов точки этого минерала располагаются на самом краю генерального поля составов природной бирюзы (рис. 12), что свидетельствует о его высоком геммологическом качестве. Предполагается, что после завершения исследований коллекция, охарактеризованная в настоящей статье, будет передана в Геологический музей Института геологии Коми НЦ УрО РАН для создания в нем отдельного стенда, посвященного Л. А. Попугаевой и ее открытиям. Авторы выражают глубокую благодарность семье Н. В. Попугаевой за представленную возможность исследовать коллекцию и E. Б. Трейвусу, сотруд- Рис. 11. Коллекционная бирюза предположительно из Таджикистана Рис. 9. Типоморфизм состава флюидных включений в минералах в отношении основных компонентов Рис. 10. Типоморфизм состава углеводородных компонентов во флюидных включениях Области (по [19]): А — мантийных производных; Б — продуктов корово-мантийных взаимодействий; В — продуктов корового породо-, рудо- и минералообразования. Точки: 1 — хризолит из трубки «Удачной»; 2 — гранаты из якутских алмазоносных трубок; 3 — пикроильменит из аллювиальной россыпи в Якутии; 4 — гранат из кимберлитов Далдыно-Алакитского района (по [20]); 5 — оливин из офиолитовых ультрабазитов (по [21]); 6 — кимберлиты Якутской алмазоносной провинции (по [22]) Химический состав бирюзы, мас. % № п/п СиО ZnO ВаО СаО SrO К2О Ре2О3 АЮз Р2О5 SO3 1 7.58 0.36 Не обн. 1.24 0.09 0.17 5.37 42.46 41.37 1.36 2 10.15 0.03 -//- 0.49 0.03 0.13 5.40 43.38 39.24 1.15 3 6.31 0.39 0.23 Не обн. Не обн. 1.61 3.10 48.77 39.59 Не обн. 4 6.20 0.42 0.18 0.26 -//- 2.19 4.52 51.22 35.01 -//- 5 6.67 0.63 0.07 Не обн. -//- 0.81 11.72 35.03 45.07 -//- 6 6.41 0.35 0.13 0.15 1.13 5.55 47.13 39.15 -//- Примечание. 1, 2 — бирюза из коллекции Л. А. Попугаевой; 3—6 — основные разновидности бирюзы из пайхойских проявлений. Данные приведены к 100 %. Эмпирические формулы: 1 — 0.86[(Cu0.75Zn0.03Ca0.17Sr0.01K0.04)(Al5..47Fe0.53)6[PO4]3.86[SO4]0.14(OH)8.10 4H2O] + 0.14 [Al6[PO4]2(OH)64H2O]; 2 — 0.99[(Cu0.91Ca0.06K0.03)(Al5..51Fe0.48)5.99[PO4]3.90[SO4]0.10(OH)8.04 4H2O] + 0.01 [Al6[PO4]2 (OH)64H2O]; 3 — 0.76[(Cu0.80Zn0.05Ba0.01K0.14)(Al5.77Fe0.23)6[PO4]4(OH)7.14 4H2O] + 0.24[Al6[PO4]2(OH)64H2O]; 4 — 0.52[(Cu0.60Zn0.04Ba0.01K0.46)1.11(Al5.68Fe0.32)6[PO4]4(OH)7.76 4H2O] + 0.48 [Al6[PO4]2(OH)64H2O]; 5 — 0.74[(Cu0.78Zn0.071K0.13)0.98(Al4.95Fe1.05)6[PO4]4(OH)7.83 4H2O] + 0.26 [Al6[PO4]2(OH)64H2O]; 6 — 0.87[(Cu0.82Zn0.04Ba0.01K0.09)0.98(Al5.58Fe0.42)6[PO4]4(OH)7.65 4H2O] + 0.13[Al6[PO4]2(OH)64H2O]. Рис. 12. Типоморфизм минального состава бирюзы. Поля: 1 — проявления кызылкумского, кураминского и кальмакырского типов, по литературным данным [25]; 2 — пайхойские проявления; 3 — фосфатоносная кора выветривания на Полярном Урале (по [26]). Точки: 4 — проявления бирюзы на Приполярном Урале; 5 — бирюза из коллекции Л. А. Попугаевой. ничество с которым является важнейшей предпосылкой для полной реализации заявленных нами научного и музейного проектов.

Список литературы Минералогическая коллекция Л. А. Попугаевой как культурно-исторический феномен и актуальный объект исследований

- Попугаева Л. А. Исследование некоторых видов камнесамоцветного сырья и перспективы его использования в отечественной ювелирной промышленности: Обобщающий доклад опубликованных работ на соискание ученой степени кандидата геол.-минер. наук. Л., 1970.

- Елисеев В. И. Алмазы и их происхождеЕлисеев В.И. Алмазы и их происхождение. М.: Тера, 2000. 384 с.

- Боткунов А. И., Гаранин В. К., Крот А. Н., Кудрявцева Г. П. Минеральные включения в гранатах из кимберлитов Якутии, их генетическое и прикладное значение//Геология рудных месторождений. 1987. № 1. С. 15-29.

- Махлаев Л. В., Голубева И. И. Являются ли кимберлиты магматическими породами//Вестник Института геологии Коми НЦ УрО РАН. 2007. № 12. С. 6-12.

- Барашков Ю. П. Некоторые вопросы генезиса оливина кимберлитовых пород//Парагенезисы минералов кимберлитовых пород. Якутск, 1981. С. 36-55.