Минералогические и биологические свидетели Редикарского захоронения X-XI вв.

Автор: Чайковский И.И., Фадеева Т.В., Чиркова Е.П.

Журнал: Вестник Пермского университета. Геология @geology-vestnik-psu

Рубрика: Минералогия, кристаллография. Геохимия, геохимические методы поисков полезных ископаемых

Статья в выпуске: 1 т.21, 2022 года.

Бесплатный доступ

Археоминералогическое изучение изделий из медных сплавов ломоватовской культуры X-XI вв. из коллекции Чердынского краеведческого музея позволило выявить два типа патины. Первая - псевдоморфная - может быть сложена вростками хлоридов, формирующихся при взаимодействии с потом рук, или зональной оторочкой куприт-малахит-азуритового состава, обусловленной взаимодействием с грунтовыми водами. Второй тип, искажающий форму исходного изделия, связывается с выщелачиванием меди и других металлов и кристаллизацией оксидов и солей на поверхности в виде червеобразных, почковидных и друзовидных агрегатов. Выявленные на поверхности патины фрагменты минерализованных биологических объектов (крылья, яйца и личинки мух, волосы крота) свидетельствуют о быстрой скорости окисления бронзы, что связывается с обводнением грунта могильника сразу после захоронения.

Минеральный состав патины, биологические объекты, пермский звериный стиль

Короткий адрес: https://sciup.org/147246227

IDR: 147246227 | УДК: 549.01: | DOI: 10.17072/psu.geol.21.1.1

Текст научной статьи Минералогические и биологические свидетели Редикарского захоронения X-XI вв.

Практически все металлы кроме благородных взаимодействуют с атмосферными влагой, газами, другими реагентами и покрываются так называемой патиной, которая представляет собой оторочку из продуктов коррозии металлов, сложенных оксидами, гидроксидами, карбонатами, хлоридами, сульфатами, сульфидами, фосфатами и другими соединениями. Патину с эмалевидным блеском, которая развивается по бронзовому изделию без нарушения внешней формы, называют благородной. Неблагородной патиной называют образующиеся порошкообразные землистые агрегаты, которые искажают исходные очертания и приводят к потере ценности предметов древнего мира. Интенсивность патинообразования определяется условиями хранения. Химический состав продуктов коррозии определяется, с одной стороны, химическим составом сплавов, а с

другой – отражает региональную специфику газового или водного состава.

В большинстве случаев патина приводит к искажению формы и химического состава изделия, что осложняет работу археологов. Однако исследование представительной коллекции средневековых бронзовых изделий Чердынского краеведческого музея им. А.С. Пушкина позволило показать, что она весьма информативна и позволяет реконструировать не только процессы ее формирования, но и свидетельствовать о контактирующих с ней биологических объектах.

Для изучения микросъемки и определения химического состава использовались стереомикроскоп Leica MZ16 и сканирующий электронный микроскоп VEGA 3 LMH (Tescan, Чехия) с системой рентгеновского энергодисперсионного микроанализа Oxford Instruments.

Ключевыми объектами исследования послужили предметы из погребения №17,

найденные благодаря раскопкам директора Чердынского краеведческого музея им. А.С. Пушкина – И.А. Лунегова в июне 1966 г. из Редикарского могильника, который в настоящее время (Белавин, Крыласова, 2016) относится к ломоватовской культуре X – XI вв.

Минеральный состав патины

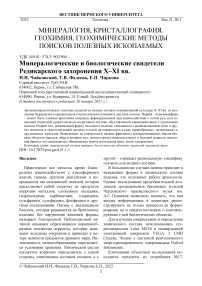

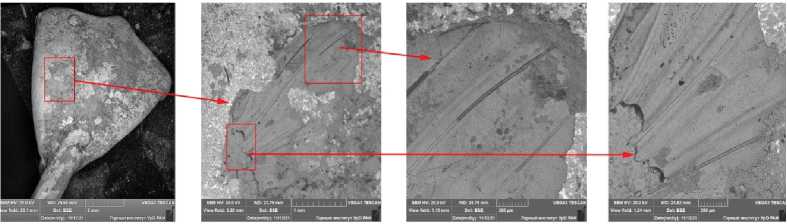

В качестве объектов для исследования были использованы изделия с наименьшей и наибольшей степенью патинизации. На наименее измененных изделиях из сплавов на основе меди (рис. 1) отмечены только вростки водных хлоридов.

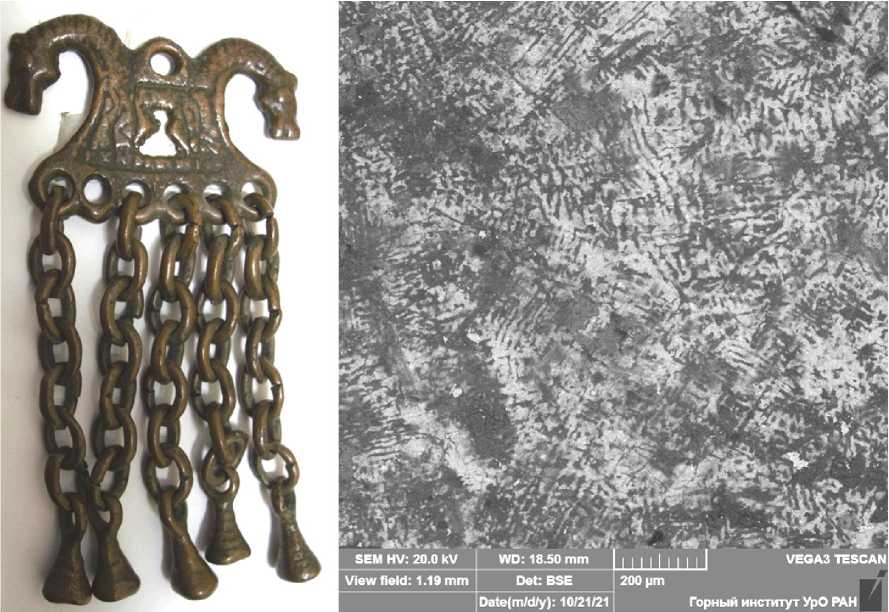

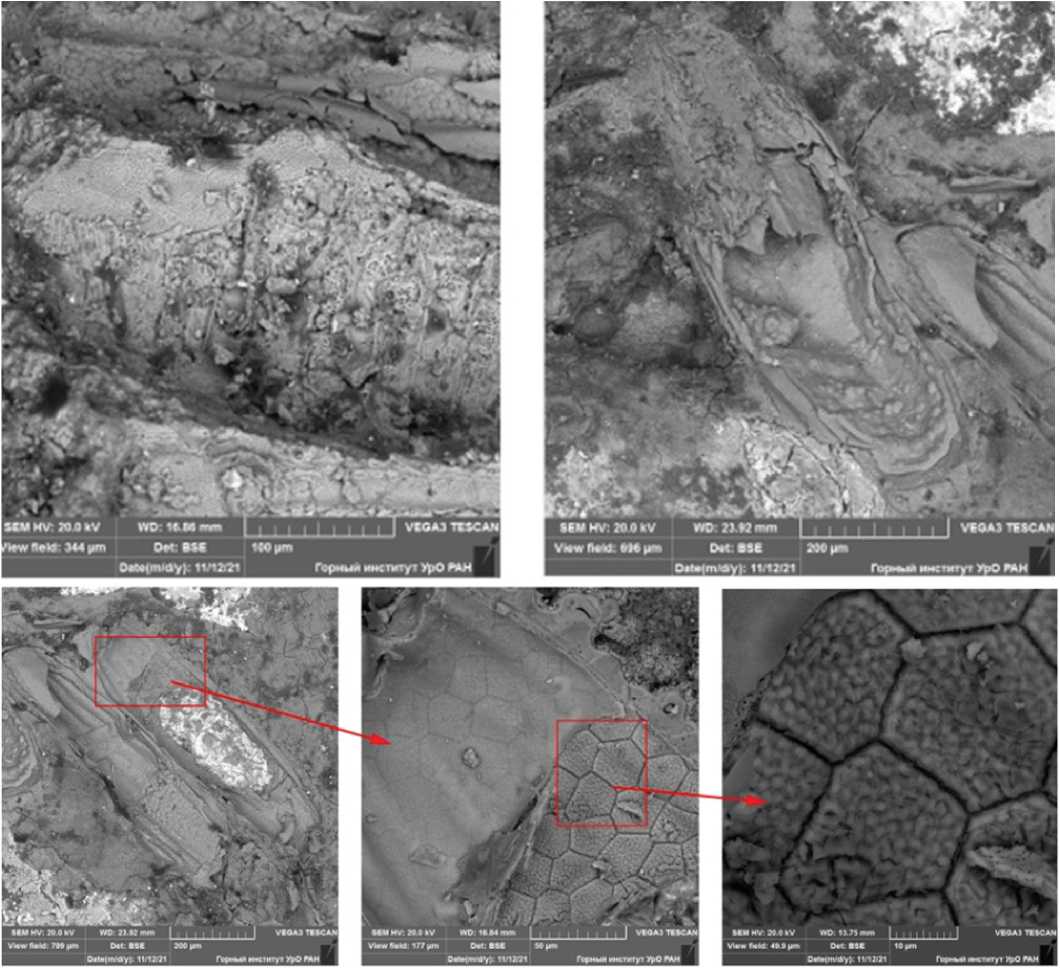

Наибольшая степень окисления изделий проявилась (рис. 2) в образовании трех минеральных зон: внутренней красной купритовой (Cu 2 O), промежуточной зеленой малахитовой ( Cu 2 CO 3 (OH) 2 ) и внешней синей азуритовой ( Cu 3 (CO 3 ) 2 (OH) 2 ). В случае наличия в сплаве примесей Pb, Ag, Sn, Zn состав кайм существенно осложняется, а соотношение элементов может резко изменяться (Чайковский, Ширинкин, 2016).

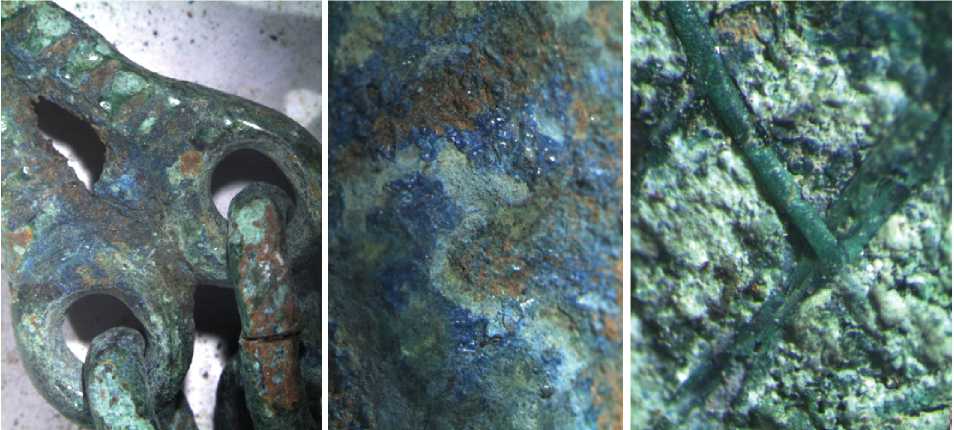

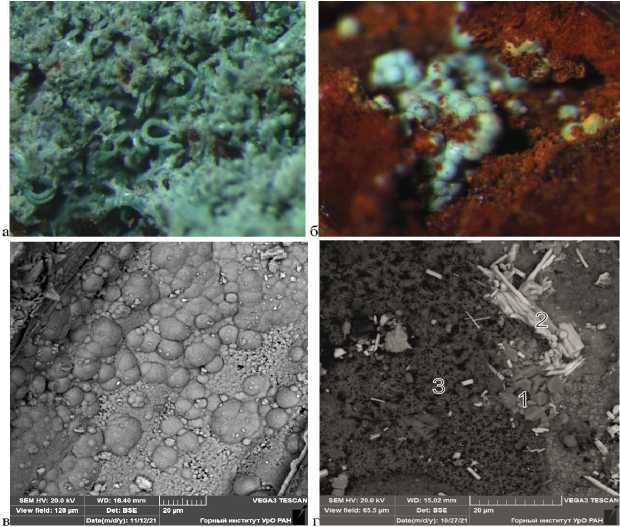

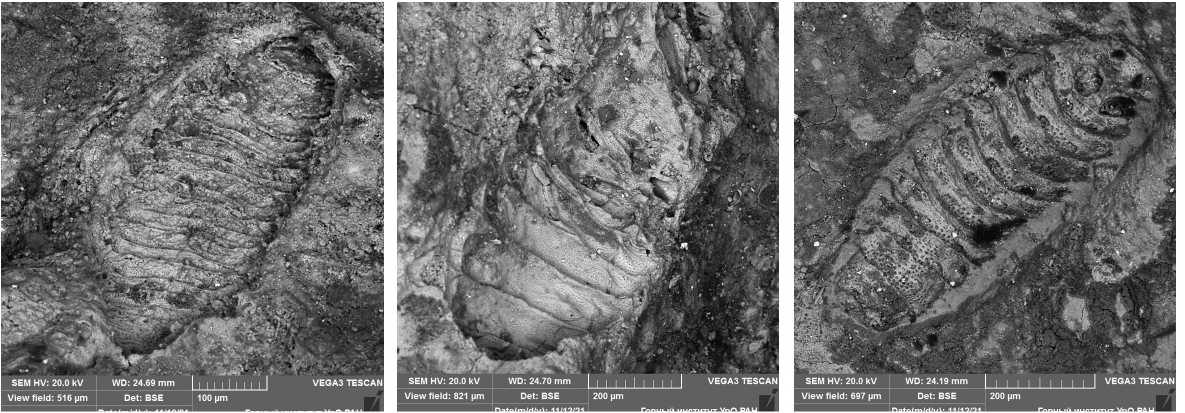

Кроме зональной каймы на поверхности изделий зафиксированы червеобразные, почковидные и друзовидные агрегаты (рис. 3).

Предполагается, что образование хлоридов на поверхности наименее корродированных изделий отражает не близость к морским берегам, а взаимодействие с потом рук, который кроме органических веществ содержит сернокислые соединения, соли фосфора и кальция, а главное – хлористый калий. Образование зональной минералогической каймы, внешние части которой сложены карбонатами, свидетельствуют о насыщении кислородом и карбонатным углеродом за счет взаимодействия с грунтовыми водами, насыщенными угольной кислотой. Кроме каймы, которая формируется путем замещения металлического изделия, зафиксированы червеобразные, почковидные и друзовидные агрегаты, для формирования которых необходимо наличие свободного пространства. Первые формируются за счет выноса меди за пределы оксидно-карбонатной каймы по капиллярам, вторые и третьи кристаллизуются из текущих по поверхности изделий пленочных растворов.

Биологические объекты на поверхности патины

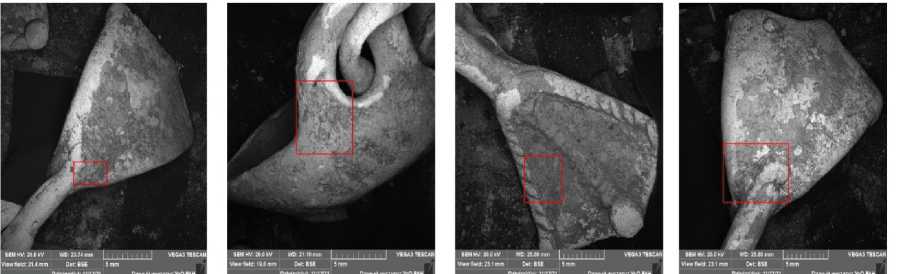

На поверхности двух бронзовых прони-зок в форме уточек (музейные номера 3313-6 и 3313-7) из Редикорского могильника зафиксированы целые и фрагментированные, частично минерализованные биологические объекты (рис. 4).

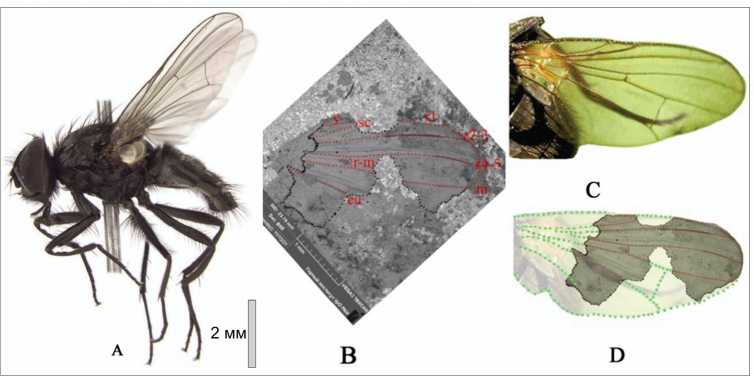

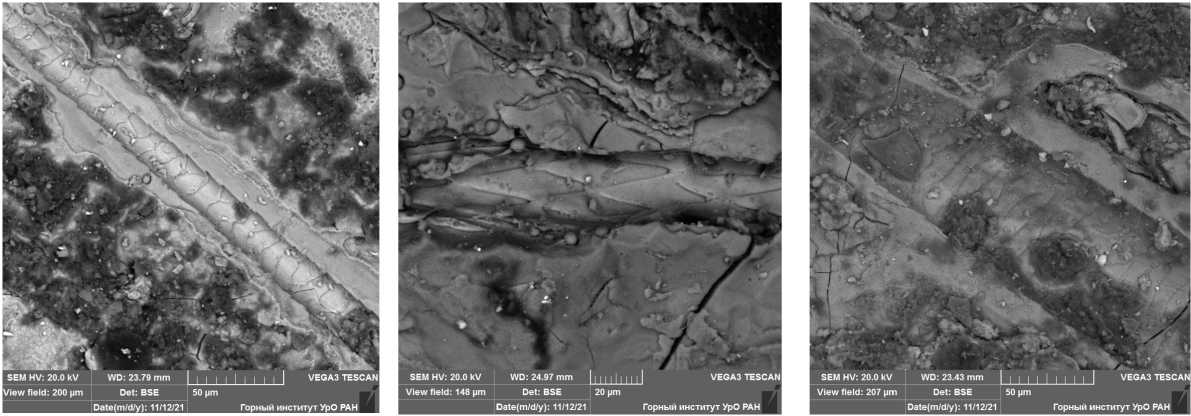

Фрагмент крыла зафиксирован на одной из утиных лапок (рис. 5). На нем сохранились фрагменты первичных жилок: костальной (с), субкостальной (sc), радиальной (r), медиальной (m) и кубитальной (cu). Из поперечных жилок визуализируется только радиально-медиальная (r-m). Жилкование крыла характерно для представителей семейства Muscidae (настоящие мухи) (Нарчук, 2003). Медиальная жилка доходит до конца крыла (рис. 6, В). По структуре жилок, форме, размерам и пропорциям ячеек фрагмент исследуемого крыла (рис. 6, D) ближе всего к крыльям представителей рода Hydrotaea (зубоножки) (Grzywacz et al., 2017; Moon, 2019).

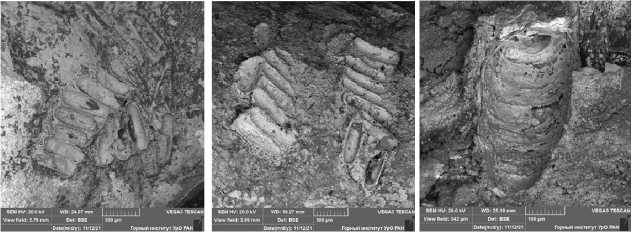

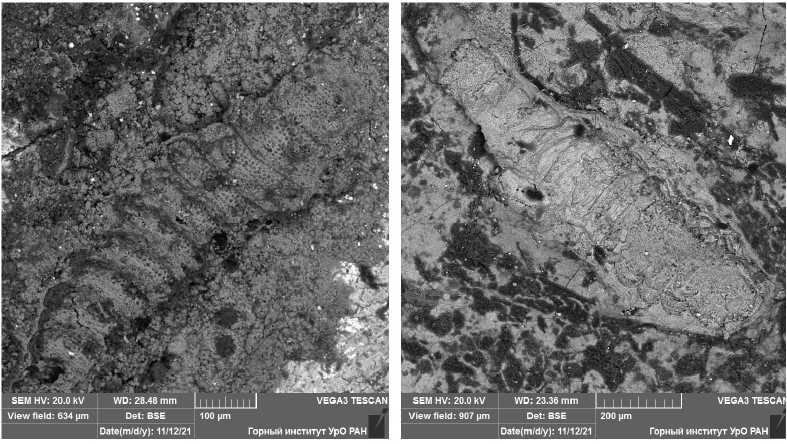

Оболочки яиц насекомых обнаружены на поверхностях всех частей пронизки (рис. 7). В большей части кладки яиц расположены параллельными рядами (рис. 8). Яйца удлиненной формы, размеры варьируют (590– 825 мк). Такие размеры характерны для представителей рода Hydrotaea aenescens (Cortinhas et al., 2016). Единичные невскрытые яйца представлены нижней оболочкой и фрагментированной верхней оболочкой. Обнаружено относительно целое яйцо с различимой медианной зоной. В структуре фрагментированной верхней оболочки хорошо визуализируются полигональные ячейки хориона (рис. 9).

Личинки мелкие, вероятнее всего характеризуют первую (до 725 мк) и вторую (до 1025 мк) стадии развития (рис. 10–11).

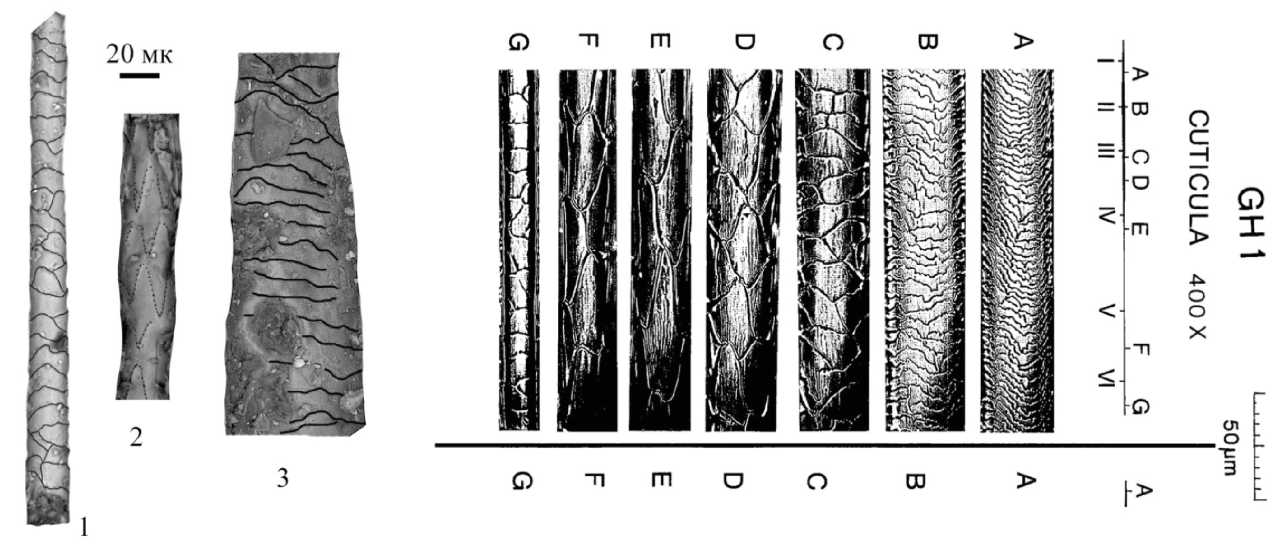

Обнаружены волосы 3 типов строения (рис. 12) . По предварительному заключению первые два типа (20 и 27 мк) характерны для нижней части осевых волос обыкновенного крота ( Talpa europaea ) (рис. 13). Третий тип (67 мк) по строению и расположению чешуй схож со строением гранны осевого волоса этого вида млекопитающих, но толще, что, возможно, является следствием деформационных процессов.

Рис. 1. Незначительная патинизация, обусловленная тонкими вростками водного хлорида меди (темное) вдоль границ кристаллитов меди (светло-серое) (музейный № 954-7 Чердынского краеведческого музея)

Рис. 2. Значительная степень патинизации, обусловленная наличием трех слоев: красно-коричневого оксидного, состоящего из куприта, зеленого и синего карбонатных, сложенных малахитом и азуритом. Справа фрагменты минерализованных малахитом волос

Рис. 3. Минеральные образования, формирующиеся на поверхности изделий. Червеобразные (а) и почковидные (б, в) агрегаты малахита, друзовидный агрегат (г), сложенный октаэдрическими кристаллами оксида меди – куприта (1), призматическими оксида свинца – платтнерита (2) и волокнистыми карбоната меди – малахита (3)

Рис. 4. Бронзовая пронизка в форме уточки (музейный номер 3313-7 Чердынского краеведческого музея) и минерализованные карбонатами меди (зеленый малахит и синий азурит) яйцевые оболочки и личинки мух

Рис. 5. Положение фрагмента крыла на утиной лапке и детализированные изображения различных частей фрагмента крыла

Рис. 6. А – Hydrotaea dentipes (по Grzywacz et al., 2017); B – SEM-изображение исследуемого объекта, красным штрихом выделены сохранившиеся жилки; С – крыло Hydrotaea diabolus; D – реставрация фрагмента крыла методом наложения

Рис. 7. Локализация кладок яиц мух на исследуемом предмете

Рис. 8. Расположение яиц в кладках и яйцо с сохранившейся медианной зоной

Рис. 9. Фрагментированные верхние оболочки яиц с ячеистой структурой хориона

Рис. 10. Личинки первой стадии развития

Рис. 11. Личинки второй стадии развития

Рис. 12. Детали поверхности волос

Рис. 13. Прорисовка чешуй обнаруженных типов волос (типы 1, 2, 3). Справа схема типов строения волоса обыкновенного крота от основания (G) к гранне (B-C) (Teerink, 1991)

Выводы

Поверхность бронзовых изделий является ареной проявления разнообразных окислительных процессов. Предполагается, что па-тинизация изделий начиналась при взаимодействии с хлор-ионом пота рук при их повседневной носке.

Последующее попадание медных сплавов в почву и взаимодействие с грунтовыми гидрокарбонатными водами приводило к образованию зональных минеральных кайм (куприт-малахит-азурит).

Кроме зональной оторочки, образующейся при замещении (псевдоморфизации), в случае наличия пустотного пространства могут формироваться червеобразные, почковидные и друзовидные агрегаты, отражающие выщелачивание меди и других металлов из-под каймы.

На исследуемых бронзовых предметах из Редикорского могильника обнаружены минерализованные биологические объекты: фрагмент крыла, яйца, личинки мух и волосы подземного млекопитающего.

Крыло, яйца и личинки, по результатам предварительного исследования, принадлежат представителям рода Hydrotaea (Зубоножки). Упорядоченная структура кладки яиц свидетельствует о том, что она была произведена непосредственно на предмет, который в момент кладки находился на относительно открытой поверхности и контактировал с трупным материалом. Мухи проникали под бересту или кору липы, которыми могло быть обернуто тело (Оборин, 1953), еще до захоронения. После погребения тела и последующих процессов его разложения в почве произошел выход личинок из части яиц.

Наличие на поверхности бронзовых изделий минерализованной шерсти крота указывает на их контактирование с почвой.

Замещение яиц и личинок малахитом и азуритом свидетельствует о значительной скорости окисления бронзы и формировании растворимых соединений меди, которые перед минерализацией биологической ткани могли вызвать гибель организмов, вероятно, за счет отравления тяжелыми металлами.

Положение могильника в более чем 43 м выше уровня р. Вишера (Белавин, 2007) может говорить о том, что активизация окислительных процессов связана с обводнением грунта, вероятно, в результате обильных дождей практически сразу после захоронения. Быстрое увлажнение грунта способствовало активному химическому разрушению бронзового изделия и консервации (замещению малахитом и азуритом) остатков насекомых различных стадий развития. Таким образом, строение и минеральный состав патины, а также минерализованные в ней биологические объекты могут свидетельствовать о степени сохранности изделий и условиях захоронения.

Исследования средневековых бронзовых изделий Чердынского краеведческого музея им. А.С. Пушкина выполнены в рамках гранта Президента Российской Федерации для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства.

Авторы благодарят И.Н. Трофимову (директора Чердынского краеведческого музея им. А.С. Пушкина) и И.Н. Копытову (главного хранителя музейных предметов, за предоставленную возможность изучения археологической коллекции), а также П.С. Ширинкина (заведующего кафедрой Пермского государственного института культуры, за организацию настоящего исследования).

Список литературы Минералогические и биологические свидетели Редикарского захоронения X-XI вв.

- Белавин А.М. Редикарский археологический комплекс (по материалам раскопок 1996 г.) // Труды КАЭЭ. Пермь, 2007. Выпуск 4. С. 23-50. EDN: RTLWZF

- Белавин А.М., Крыласова Н.Б. Проблема периодизации средневековых археологических культур Пермского Предуралья // Вестник Пермского университета. История. 2016. № 1(32). С. 28-41. EDN: VSCWGF

- Нарчук Э.П. Определитель семейств двукрылых насекомых (Insecta: Diptera) фауны России и сопредельных стран (с кратким обзором семейств мировой фауны) // Труды Зоологического института РАН. СПб., 2003. Т. 294. 250 с. EDN: WLGOUB

- Оборин В.А. Баяновский могильник на р. Косьве // Ученые записки ПГУ. Харьков, 1953. Т. 9, вып. 3. С. 145-160.

- Чайковский И.И., Ширинкин П.С. Археоминералогия изделий древней цветной металлургии Пермского Прикамья: опыт использования электронно-микрозондового анализа // Вестник Пермского университета. Геология. 2016. Вып 4(33). С. 6-17. EDN: XEPBGZ