Минералогические и геохимические характеристики циркона в архейских габбро-анортозитах Кольского региона

Автор: Кудряшов Николай Михайлович, Скублов Сергей Геннадьевич, Мокрушин Артем Васильевич, Лялина Людмила Михайловна

Журнал: Вестник Мурманского государственного технического университета @vestnik-mstu

Статья в выпуске: 2 т.17, 2014 года.

Бесплатный доступ

Проведено минералого-геохимическое исследование циркона из габбро-анортозитов Цагинского массива неоархейского возраста (2659 3 млн лет) и массива Северный мезоархейского возраста (2935 8 млн лет). Изучение морфологии циркона, внутреннего строения в катодолюминесценции и отраженных электронах, а также содержания и распределения редкоземельных элементов позволило получить важную информацию об условиях роста циркона при формировании разновозрастных габбро-анортозитовых массивов. Циркон из обоих массивов обладает всеми признаками магматического происхождения с общими чертами распределения REE. Установлены различия в содержании ряда редких элементов (Th, U, Ti) в цирконе изученных массивов, что свидетельствует о разных условиях и составе кристаллизующей среды циркона. Расчетные температуры кристаллизации циркона в Цагинском массиве составили 673-714 °С, в Северном массиве - 730-813 °С.

Архей, габбро-анортозит, циркон, геохимия, минералогия, кольский регион

Короткий адрес: https://sciup.org/14294696

IDR: 14294696

Текст научной статьи Минералогические и геохимические характеристики циркона в архейских габбро-анортозитах Кольского региона

Кольская габбро-анортозитовая провинция объединяет десятки крупных и небольших массивов разного возраста, формирование которых происходило на протяжении длительного (~ 1 млрд лет) времени, от мезоархея до среднего протерозоя. Их размещение связано с разновременными тектоническими структурами Кольского региона. Неоархейский этап габбро-анортозитового магматизма проявлен, главным образом, в обрамлении Кейвского составного террейна и представлен большой группой массивов, объединенных в единый Кейвско-Колмозерский комплекс (Шарков, 1984). В состав этого комплекса были включены Цагинский, Медвежье-Щучьеозерский, Ачинский, Пачинский, Патчемварекский, Северный, а также массивы Северо-Кейвской группы. U-Pb изотопногеохронологическое датирование циркона и бадделеита из габбро-норитов и анортозитов Цагинского, Ачинского и Медвежье-Щучьеозерского массивов установило возрасты, укладывающиеся в диапазон 2.68-2.66 млрд лет (Баянова, 2004). Позднее для Патчемварекского и Северного массивов, расположенных на сочленении Кейвского террейна с зеленокаменным поясом Колмозеро-Воронья и Мурманским доменом, по циркону были получены значения возраста 2.93-2.92 млрд лет (Кудряшов, Мокрушин, 2011). Эти значения отвечают более раннему, мезоархейскому, этапу анортозитового магматизма. Проведенные ранее изотопно-геохронологические и петрологические исследования позволили установить составы первоначальной магмы архейского анортозитового магматизма разного возраста и геодинамические обстановки их образования (Кудряшов, Мокрушин, 2011). Настоящая работа посвящена результатам изучения минералого-геохимических характеристик циркона из Цагинского массива неоархейского возраста и массива Северный мезоархейского возраста с целью получения информации о генезисе и термодинамических условиях его кристаллизации.

2. Методики минералогических и геохимических исследований

Исследования циркона в режиме катодолюминесценции проведены на растровом электронном микроскопе "LEO1450", оснащенном приставкой "PANA CL". Рабочее расстояние – 13 мм, величина тока зонда – 75-300 пА, ускоряющее напряжение – 20 кВ. Визуализация осуществлялась с помощью фотоумножителя "GATAN" с диапазоном области спектра 400-700 нм. Окончательное катодолюминесцентное изображение циркона фиксировалось в цифровом виде.

Содержание редкоземельных (REE) и редких элементов в цирконах определялось на ионном микрозонде Cameca IMS-4f (ЯФ ФТИАН, аналитики С.Г. Симакин, Е.В. Потапов) по методикам, приведенным в ( Hinton, Upton , 1991; Федотова и др ., 2008). Размер исследуемого участка минерала не превышал в диаметре 15-20 мкм; относительная ошибка измерения для большинства элементов составляла 10-15 %; порог обнаружения элементов в среднем равен 10 ppb. При построении спектров распределения REE составы цирконов нормировались на состав хондрита С1 ( McDonough, Sun , 1995). Оценка температуры кристаллизации циркона выполнена с помощью сольвусного Ti-в-цирконе термометра ( Watson et al ., 2006).

3. Результаты минералогических исследований

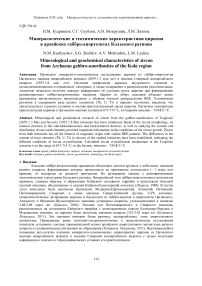

Акцессорный циркон, выделенный из габбро-анортозитов Цагинского массива, представлен прозрачными коричневыми зернами призматического габитуса с четкими ребрами (рис. 1). В огранке доминирует цирконовая призма {110}, из дипирамид развита {111}. Гиацинтовая призма {100} развита не всегда, если присутствует, то в виде узких граней. Трещиноватость крайне слабая, кристаллы практически без трещин. Внутрифазовая неоднородность представлена в виде тонкоритмичной (первые мкм) зональности, повторяющей контуры кристаллов. Фазовая неоднородность (включения) не выявлена.

Рис. 1. Внутреннее строение циркона в отраженных электронах из габбро-анортозитов Северного (PV-9) и Цагинского массивов (ЦГ-13). Кружками отмечены места анализирования на ионном микрозонде

Акцессорный циркон, выделенный из габбро-анортозитов массива Северный, присутствует в виде непрозрачных призматических зерен розоватой и желтоватой окраски с хорошо сохранившимися ребрами (рис. 1). Кристаллы призматического (до длиннопризматического) габитуса, образованные гранями цирконовой призмы {110} с подчиненным развитием дипирамид {111} и {311}. Степень трещиноватости варьирует от слабой до сильной. В отдельных кристаллах наблюдаются две зоны: внутренняя, практически свободная от трещин, и внешняя – сильно трещиноватая. Внутрифазовая неоднородность представлена ритмичной зональностью. Мощность отдельных зон варьирует от 1 мкм до 50 мкм. Контуры зон указывают на смену габитусных форм кристаллов при кристаллизации циркона. Фазовая неоднородность представлена единичными включениями других минеральных фаз.

4. Результаты геохимических исследований

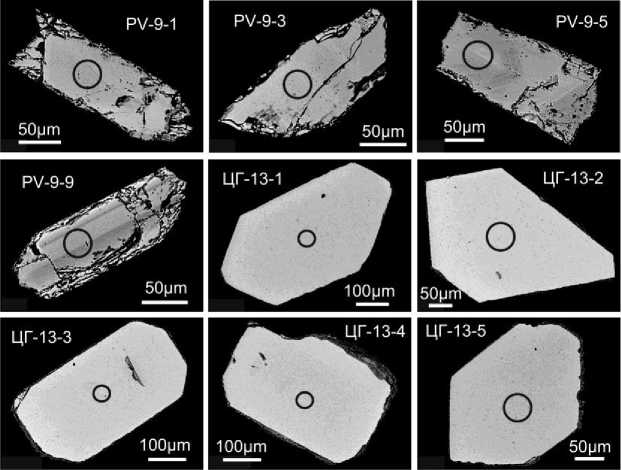

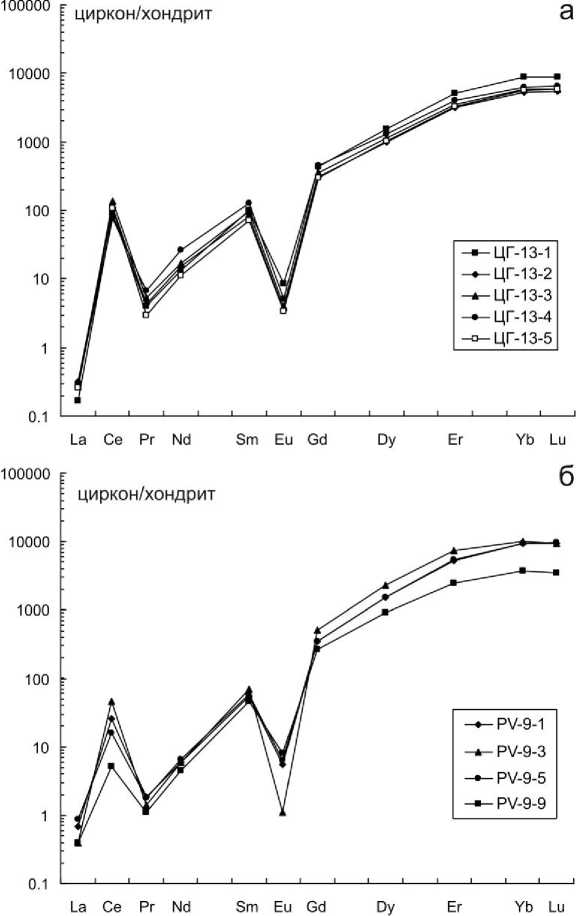

Цирконы из анортозитов Цагинского массива достаточно однородны, поэтому были проанализированы центральные части зерен. Спектры распределения REE в них практически сливаются в одну линию на рис. 2а и демонстируют четко выраженную дифференциацию от легких к тяжелым REE (LuN/LaN отношение составляет в среднем 27400, см. табл.), значительную по величине положительную Cе-аномалию (Се/Се* в среднем около 100) и отрицательную Eu-аномалию (Eu\Eu* в среднем 0.03). Общий уровень содержания REE можно охарактеризовать как высокий (суммарное содержание REE в среднем превышает 2000 ppm) со значительным преобладанием тяжелых REE над легкими REE (табл.). По характеру распределения REE цирконы из анортозитов Цагинского массива соответствуют типичным цирконам магматического генезиса (Hoskin, Schaltegger, 2003). Содержание ряда других редких элементов также достаточно выдержано – содержание U в среднем составляет около 1 200 ppm, Th – около 600 ppm, Th/U отношение варьирует от 0.39 до 0.66, в среднем – 0.51, что также указывает на магматическую природу изученных цирконов. Для них характерно повышенное, по сравнению с цирконами из других типов пород (Belousova et al., 2002), содержание Y (в среднем около 3500 ppm), Nb и Li (около 40 ppm), Hf (около 9 200 ppm). Содержание P также значительно по сравнению с цирконами из основных пород и составляет в среднем около 400 ppm (табл.). Содержание Са и Ti, неформульных для циркона элементов, невелико – в среднем 14 и 6 ppm соответственно, что косвенно указывает на высокую степень кристалличности циркона и отсутствие наложенных гидротермальнометасоматических изменений (Скублов и др., 2009). Оценку температуры кристаллизации циркона по Ti-в-цирконе термометру (Watson et al., 2006), находящуюся в диапазоне 673-714 ºС, можно принимать как нижнюю температурную границу их образования.

Таблица. Содержание редкоземельных и редких элементов (ppm) в цирконе

|

Точка |

ЦГ-13-1 |

ЦГ-13-2 |

ЦГ-13-3 |

ЦГ-13-4 |

ЦГ-13-5 |

PV-9-1 |

PV-9-3 |

PV-9-5 |

PV-9-9 |

|

анализа |

Цагинский массив |

Северный массив |

|||||||

|

La |

0.04 |

0.08 |

0.06 |

0.07 |

0.06 |

0.16 |

0.09 |

0.20 |

0.09 |

|

Ce |

53.3 |

67.3 |

84.0 |

46.6 |

64.7 |

15.9 |

27.9 |

9.66 |

3.20 |

|

Pr |

0.37 |

0.40 |

0.50 |

0.61 |

0.27 |

0.17 |

0.13 |

0.17 |

0.10 |

|

Nd |

6.06 |

6.86 |

7.72 |

11.9 |

5.21 |

2.67 |

2.69 |

2.96 |

2.07 |

|

Sm |

15.0 |

12.2 |

14.5 |

19.0 |

10.6 |

8.21 |

10.5 |

8.62 |

6.74 |

|

Eu |

0.49 |

0.20 |

0.23 |

0.29 |

0.19 |

0.31 |

0.06 |

0.36 |

0.45 |

|

Gd |

85.3 |

61.6 |

69.9 |

89.6 |

58.7 |

68.9 |

103 |

69.9 |

52.3 |

|

Dy |

380 |

240 |

279 |

324 |

247 |

371 |

572 |

370 |

225 |

|

Er |

825 |

511 |

564 |

634 |

528 |

852 |

1 193 |

855 |

394 |

|

Yb |

1 434 |

861 |

928 |

1 007 |

905 |

1 511 |

1 632 |

1 508 |

608 |

|

Lu |

218 |

133 |

146 |

160 |

143 |

234 |

230 |

243 |

85.8 |

|

Li |

49.7 |

37.5 |

45.3 |

15.9 |

61.5 |

23.7 |

151 |

16.1 |

10.1 |

|

P |

382 |

436 |

442 |

305 |

474 |

692 |

1 548 |

491 |

154 |

|

Ca |

11.0 |

11.7 |

23.8 |

13.6 |

10.2 |

9.91 |

57.5 |

11.4 |

21.8 |

|

Ti |

4.25 |

7.16 |

6.90 |

5.26 |

6.52 |

20.9 |

8.62 |

18.2 |

4.58 |

|

Sr |

2.14 |

1.62 |

1.77 |

2.03 |

1.76 |

1.80 |

2.11 |

1.87 |

0.89 |

|

Y |

4 716 |

2 932 |

3 258 |

3 794 |

3 028 |

4 826 |

7 636 |

4 851 |

2 438 |

|

Nb |

50.7 |

36.7 |

47.4 |

27.0 |

45.1 |

43.5 |

37.8 |

48.2 |

47.9 |

|

Ba |

1.87 |

2.72 |

1.74 |

2.09 |

1.12 |

2.50 |

1.80 |

1.74 |

1.17 |

|

Hf |

10 109 |

8 969 |

8 402 |

8 882 |

9 547 |

8 682 |

9 664 |

7 639 |

6 795 |

|

Th |

613 |

510 |

779 |

447 |

686 |

174 |

1350 |

119 |

160 |

|

U |

1 581 |

1 004 |

1 174 |

885 |

1 443 |

303 |

3 155 |

224 |

130 |

|

Th/U |

0.39 |

0.51 |

0.66 |

0.51 |

0.48 |

0.58 |

0.43 |

0.53 |

1.22 |

|

Eu/Eu* |

0.04 |

0.02 |

0.02 |

0.02 |

0.02 |

0.04 |

0.01 |

0.04 |

0.07 |

|

Ce/Ce* |

106 |

94.3 |

114 |

55.2 |

121 |

23.2 |

61.8 |

12.6 |

7.86 |

|

ΣREE |

3 018 |

1 893 |

2 094 |

2 294 |

1 963 |

3 065 |

3 770 |

3 068 |

1 378 |

|

ΣLREE |

59.7 |

74.6 |

92.3 |

59.2 |

70.3 |

18.9 |

30.8 |

13.0 |

5.47 |

|

ΣHREE |

2 943 |

1 806 |

1 987 |

2 215 |

1 882 |

3 037 |

3 729 |

3 046 |

1 365 |

|

Lu N /La N |

53 081 |

17 060 |

22 050 |

22 603 |

22 319 |

14 060 |

23 847 |

11 417 |

8 764 |

|

Lu N /Gd N |

20.7 |

17.5 |

16.9 |

14.4 |

19.7 |

27.5 |

18.1 |

28.1 |

13.3 |

|

Sm N /La N |

607 |

260 |

365 |

448 |

274 |

81.8 |

181 |

67.4 |

114 |

|

T(Ti),ºС |

673 |

714 |

711 |

689 |

707 |

813 |

730 |

799 |

678 |

Цирконы из анортозитов Северного массива также демонстрируют черты распределения редких и редкоземельных элементов, характерные для магматических цирконов, – дифференцированный характер спектра REE, наличие четко выраженных Ce- и Eu-аномалии (рис. 2б). Однако они отличаются от цирконов из анортозитов Цагинского массива меньшей степенью дифференцированности REE (Lu N /La N отношение составляет в среднем 14 500, табл.) при более высоком общем уровне содержания REE (в среднем около 2 800 ppm). Спектры распределения REE демонстрируют меньшую воспроизводимость для индивидуальных анализов, тем не менее сохраняется магматический характер каждого спектра (рис. 1б). Цирконы из анортозитов Северного массива отличает от цирконов из Цагинского массива значительно меньшее содержание Th и U (три анализа, за исключением PV-9-3), при этом Th/U отношение составляет в среднем 0.78. Анализ циркона PV-9-3 отличается от других цирконов из Северного массива не только повышенным содержание Th и U (1 350 и 3 155 ppm соответственно), но и повышенным содержанием других неформульных редких элементов – Nb, P, Ca, Y, Li, что можно объяснить частичной метамиктизацией структуры цирконы, благоприятствующей изоморфному вхождению этих элементов. Содержание Ti в цирконах из Северного массива варьирует от 4 до 21 ppm (в среднем 13 ppm, табл.), при этом расчетная температура кристаллизации циркона несколько выше, чем в цирконах из Цагинского массива и находится в диапазоне 730-813 ºС.

Рис. 2. Спектры распределения РЗЭ в цирконе из габбро-анортозитов Северного (PV-9) и Цагинского массивов (ЦГ-13)

5. Заключение

Изучение минералогических и геохимических характеристик циркона из Цагинского и Северного массивов выявило в них общие черты распределения REE, обусловленные единым, магматическим генезисом циркона. Кроме этого установлены достоверные различия в содержании ряда редких элементов (Th, U, Ti) в цирконе изученных массивов, что свидетельствует о разном составе и условиях кристаллизующей среды. Расчетные температуры кристаллизации циркона в Цагинском массиве составили 673-714 ºС, они заметно ниже, чем в Северном массиве – 730-813 ºС.

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки России в рамках проектной части государственного задания в сфере научной деятельности № 5.2115.2014/K на 2014-2016 гг.