Минералогические индикаторы алмазоносности уральских россыпей

Автор: Осовецкий Б.М., Пактовский Ю.Г., Чуйко В.А.

Журнал: Вестник Пермского университета. Геология @geology-vestnik-psu

Рубрика: Геофизика

Статья в выпуске: 3 т.22, 2023 года.

Бесплатный доступ

Рассмотрены вопросы россыпной алмазоносности на территории западного склона Урала. Изучен минеральный состав тяжелой фракции пород такатинского промежуточного коллектора алмазов в Вишерском алмазоносном районе, питающего пространственно связанные с ним алмазоносные отложения кайнозойских депрессий. Дается краткая история минералогических исследований в Вишерском и Чикманском алмазоносных районах по известным месторождениям. Описано геологическое строение, вещественный состав обломочного материала, особенности алмазоносности и предполагаемые источники питания крупнейшей в настоящее время на Урале Сюзёвской россыпи в Чикманском алмазоносном районе, открытой в 2022 г. Предлагаются критерии для поисков аналогичных россыпей в алмазоносных районах Урала и в регионах со сходным геологическим строением. Обозначены перспективы и проблемы минералогического метода в Уральском регионе.

Западный урал, такатинская свита, россыпи алмазов, палеодолины, критерии поисков

Короткий адрес: https://sciup.org/147246262

IDR: 147246262 | УДК: 549.211:553.068 | DOI: 10.17072/psu.geol.22.3.243

Текст научной статьи Минералогические индикаторы алмазоносности уральских россыпей

Полученные в последние годы данные свидетельствуют о благоприятных перспективах для открытия россыпей алмазов в речных палеодолинах на западном склоне Урала. Основанием для такого вывода является обнаружение Сюзёвской россыпи на территории Чикман-Нярской депрессии. Исследованные особенности вещественного состава отложений этой россыпи свидетельствуют о возможности открытия аналогичных россыпей как в этом, так и в других районах западного склона Урала.

Для обнаружения новых россыпей уральских алмазов предлагается использовать ряд поисковых критериев, являющихся следствием сформированных на данный момент представлений о причинах и особенностях россыпной алмазоносности территории западного склона Урала. Основополагающими положениями при этом являются обоснование типа, расположения и возраста коренных источников алмазов, путей и этапов их транспортировки от источников питания, особенностей отложения и концентрации в областях сноса, специфике пород – промежуточных коллекторов и условий формирования россыпей кайнозойского возраста (Осовецкий и др., 2023).

Основными этапами формирования кайнозойских россыпей алмазов на западном склоне Урала являются следующие.

Этап формирования мощной коры выветривания в результате длительного континентального перерыва, охватывающего период времени от позднего венда до среднего девона, на породах кристаллического фундамента (кристаллические сланцы, гнейсы и др.) и в том числе кимберлитах, предположительно, докембрийского возраста в восточных районах Волго-Уральского щита. Как это ни

странно звучит для уральских геологов, но после работ А.М. Зильбермана (1974, 1993, 1999), подытожившего целый этап геологического изучения алмазоносности Урала, в настоящее время в решении этого ключевого вопроса вполне определенных и интересных результатов добились наши сибирские коллеги (Афанасьев, 2015; Афанасьев и др., 2010; Зинчук, 2018; Зинчук и др., 2005; Акулов, 2022).

Периодический (в частности, в раннесилурийское и раннедевонское время) размыв данной коры выветривания реками, текущими с запада на восток, с переносом и отложением алмазов и сопутствующих минералов на окраинах континента и на побережьях морей, их концентрацией под влиянием русловой, волновой и ветровой деятельности (Шеманина, 1993; Щербаков и др., 1994; Пактовский, 2020).

Формирование на западном склоне Урала промежуточных коллекторов алмазов така-тинского и силурийского возраста, имеющих самостоятельное промышленное значение.

Образование промышленных россыпей алмазов кайнозойского возраста в палеодолинах рек западного склона Урала, размывающих отложения промежуточных коллекторов.

В региональном плане к геологической ситуации на Урале, несомненно, примыкает Тиманский алмазоносный район, по факту расположения на той же самой окраине эпи-карельской Русской плиты. На Тимане найдены неалмазоносные кимберлитоподобные породы (Макеев и др., 2008), силурийский (Щукин, 1994) и девонский (Макеев, Дудар, 2001) промежуточные коллекторы и, что очень важно, алмазоносные россыпи, промышленную значимость которых так и не удалось установить (Захарченко и др., 2006).

Для прогнозирования и поисков россыпей в Тимано-Уральском регионе должны быть разработаны и использованы на практике определенные поисковые критерии. Они должны исходить из полученных данных о размыве отложений промежуточного коллектора с относительно слабым влиянием процессов разубоживания палеоаллювия местными неалмазоносными породами и данных о достаточной энергии речного потока для переноса и концентрации алмазов (Осовецкий, 1986, 1993, 2020; Пактовский и др., 2023).

В этих условиях одним из наиболее эффективных поисковых критериев может оказаться минеральный состав тяжелой фракции аллювия как показатель размыва отложений промежуточного коллектора.

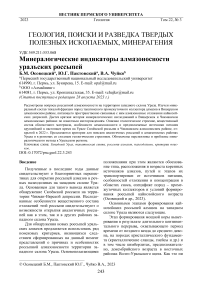

Имеющийся в настоящее время фактический материал позволяет считать такатин-ский промежуточный коллектор основным источником питания россыпей алмазов кайнозойского возраста на западном склоне Урала (Смирнов, 1965; Ишков, 1966; Конев, Чалов, 1969; Смирнов и др., 1977; Ветчани-нов, 1987). В последние годы на эту территорию составлены мелкомасштабные геологические карты масштаба 1:1 000 000, обобщившие материалы предшествующих работ (Водолазская и др., 2005, 2015), однако новые крупномасштабные работы научного плана ведутся очень локально, практически на инициативных началах (Анфилогов и др., 2007). Отложения такатинской свиты протягиваются вдоль всего западного склона Урала. Промышленно алмазоносными они являются только на территории Пермского края: в Вишерском, Чикманском и Чусовском алмазоносных районах западной алмазоносной полосы Урала Западно-Уральской внешней зоны складчатости – ЗУЗС (рис. 1).

Промышленная добыча алмазов началась на Среднем Урале в 1942 г.

Минералогическое обеспечение геологоразведочных работ обеспечивала шлихоминералогическая лаборатория Уральской алмазной экспедиции (Сарсадских, 2007), расположенной в поселке Кусье-Александровский на р. Койве в Пермской области. Руководил лабораторией без преувеличения великий (даже в свои молодые годы) минералог А.А. Кухаренко. Он впервые указал на благоприятные для формирования ископаемых россыпей отложения на Урале «в низах силура и в начале девона» именно по минералогическим признакам (Кухаренко, 1955). Иными словами, оба известных ныне промышленных алмазоносных коллектора уже тогда были научно предсказаны. Таким образом, А.А. Кухаренко задал направление для будущего развития алмазной тематики на Урале, в чем и состоит, по нашему мнению, главная задача академической науки, в какой бы отрасли она ни действовала. Научный прогноз ученого полностью оправдался.

Рис. 1. Алмазоносные районы Пермского края

В настоящее время россыпи Чусовского алмазоносного района не разрабатываются, главным образом по причине некондиционных, как считается, содержаний полезного ископаемого. Но необходимо отметить, что данный район так и остался до конца не исследован и не опоискован на современном уровне развития науки и техники. Мы не исключаем возможности повторения в Чусовском алмазоносном районе ситуации, которая произошла буквально на наших глазах – в Чикманском районе.

Также далеко не исчерпан ресурсный потенциал Вишерского алмазоносного района, где в прошлом была получена лучшая и большая часть дорогостоящих уральских алмазов (по данным прииска «Уралалмаз», к сожалению, не официальным, около 6,5 млн карат).

Однако в данном районе, как и в других алмазоносных районах Урала, остались почти не исследованы глубокие горизонты большинства кайнозойских депрессий. Теперь пример Чикманского алмазоносного района показывает, что это было непростительное упущение.

Детальное изучение геологического строения известных и новооткрытых россыпей геологической службой ЗАО «Уралалмаз» привело к обнаружению новых алмазоносных объектов (Пактовский, 2014). Целенаправленное научное изучение силурийского промежуточного коллектора (Молчанова, Езерский, 2002) в итоге привело к установлению его промышленной алмазоносности, что было сделано впервые (Пактов-ский, 2021).

В настоящее время силурийский коллектор наряду с такатинским и сопряженные с ними глубокие горизонты депрессий составляют главный потенциал возрождения алмазной отрасли на Урале.

Всё это заставляет нас, уральских геологов, вспомнить и взять лучшее из опыта предшественников в проведении на Урале геологоразведочных и поисковых работ на всех уровнях: научно-теоретическом, практическом, производственном и т.д.

Этой цели и решаемым попутно задачам посвящена наша статья.

Минеральный состав тяжелой фракции такатинских отложений

Такатинские отложения западного склона Урала стали объектом пристального внимания геологов в связи с их алмазоносностью, надежно установленной еще в 1960-е гг. в Вишерском алмазоносном районе в результате многолетних геологосъемочных и поисковых работ (Ишков, 1966; Мусихин, 1973; Ветчанинов, 1974).

Так, первое описание геологических разрезов такатинской свиты в Колво-Вишерском крае составила экспедиция ВНИГРИ под руководством Н.Г. Чочиа (1947–1951 гг.), когда было отмечено, что песчаники этой толщи формируют рельеф, слагая высокие увалы в обрамлении Полю-дово-Колчимского антиклинория на западе и Кваркушско-Каменногорского мегантикли-нория на востоке; выяснено, что такатинские слои залегают с размывом, а на некоторых участках с угловым несогласием, на позднепротерозойских толщах верхнего рифея и венда, а также на закарстованной поверхности сильно выветрелых доломитов колчим-ской свиты нижнего силура (Чочиа, 1955).

В наиболее западных разрезах песчаники в основном сцементированы слабо; в восточных они представлены крепкими и плотными кварцитовидными разностями.

Для наиболее западных разрезов в песчаниках характерно широкое развитие косой слоистости: косые слойки, как правило, наклонены в одном направлении по азимуту 1300 и имеют крутой (12–15 до 25–300) угол наклона, что говорит об источнике сноса терригенного материала с запада, из внутренних районов континента Русской платформы, с одной стороны, а с другой – о преобладании в такатинских слоях осадков аллювиальной и дельтовой фаций.

Авторы рисуют картину широких прибрежно-морских дельт, образующих сплошной пояс, протянувшийся по всей средней части Колво-Вишерского края. Представив первую литолого-фациальную карту региона, они подчеркивают, что дельтовое происхождение характерно для главной массы слоев, слагающих такатинскую свиту. Мощность слоёв увеличивается в восточном направлении от 0 до 250–280 м.

Минералогическая характеристика пород такатинской свиты в монографии Н.Г. Чочиа (1955) приводится по гранулометрическому классу 0,25–0,10 мм, что очень ценно, поскольку совпадает с используемой в наших исследованиях методикой количественного минералогического анализа (Осовец-кий, 1974, 1976). Из этой характеристики следует, что легкая фракция проб почти полностью представлена хорошо и округлоугловато окатанными зернами кварца (в некоторых разностях при микроскопическом описании в количестве первых процентов отмечаются полевые шпаты, кварциты). Среди аллотигенных минералов и разностей минералов тяжелой фракции проб преобладают рудные (ильменит, единичные зерна магнетита, минеральный агрегат лейкоксен) – от 32,4 до 99,3%; а также циркон (до 31%), турмалин (до 8,2%), красный рутил (до 2%), анатаз (до 1,1%). Все аллотигенные минералы описываются авторами как хорошо или угловато окатанные.

В качестве вторичных изменений, характеризующих структурные особенности «та-катинских слоев» (Марковский, 1956), отмечено ожелезнение, развивающееся как по трещинам слоистости, так и по трещинам отдельности, что окрашивает такатинские песчаники в бурый цвет (Чочиа, 1955).

По нашему мнению, замещение кварцевого цемента такатинских песчаников гидроксидами железа приводит в итоге к той самой частичной или полной дезинтеграции пород, которая отмечалась предшественниками. Эта же особенность литификации (и дезинтеграции) терригенных пород отмечалась нами в базальных отложениях силура и в некоторых разрезах полюдовской свиты ордовика. Происхождение её мы связываем с тектоническим фактором уральской фазы складчатости герцинского цикла орогенеза (Щербаков и др., 1997). Она связана с надви-говой системой уралид и, по полевым наблюдениям, проявлена в породах зеркалами скольжения и зонами тектонического дробления.

Неудивительно, что открытые на така-тинском угоре гравийно-галечные породы сначала привлекли к себе внимание как готовый материал для строящейся дороги от Красновишерска до лесоучастка (поселка)

Волынка и далее на восток. А.В. Бурневская вспоминает (2007), как засушливым летом 1960 г. она по профессиональной привычке «осмотрела» неглубокие шурфы, только что вырытые дорожниками, и по возвращении на базу рассказала о них А.Д. Ишкову, в то время начальнику Съемочно-тематической экспедиции Пермского геологоразведочного треста. Это был ее заключительный сезон на Северном Урале. И прошло еще несколько лет, прежде чем А.Д. Ишковым был заложен знаменитый карьер для опытного опробования на алмазы песчаников и гравелитов та-катинской свиты на водоразделе рр. Большой Колчим и Большой Щугор. И вот тут всё завертелось.

До сих пор среди местного населения бытует красивая и нелепая легенда, что дорога от Красновишерска до Волынки «посыпана алмазами». Мы не собираемся разочаровывать любителей легенд. Факт состоит в том, что А.Д. Ишков отправил первые самосвалы из карьера на геологическую обогатительную фабрику в поселок Волынка – это четыре километра к востоку. И вот из этих водораздельных галечников «посыпались алмазы». Только не на дорогу, конечно.

Говоря несколько сухо, констатируем, что крупнообъемное опробование базальных пород такатинской свиты, проведенное под руководством А.Д. Ишкова, показало их высокую продуктивность, что для всех – и геологов, и простых рабочих – оказалось совершенно неожиданным результатом.

Впоследствии, и еще при жизни А.Д. Ишкова, это место на такатинском угоре перед широкой долиной р. Большой Щу-гор, с которого в хорошую погоду просматриваются хребты осевой части Урала, получило название «Ишковский карьер», как и само месторождение алмазов – первое и на долгие десятилетия единственное месторождение нового промышленного типа – алмазоносных промежуточных коллекторов. Так через много лет и совсем в другом месте сбылось научное предвиденье минералога А.А. Кухаренко.

Разработка месторождения Ишковский карьер завершилась в 2005 г. И завершилась, можно сказать, на ударной ноте. В кварцевых гравелитах месторождения был найден самый крупный на Урале кристалл алмаза –

35,4 кар. (Чуйко, Синкин, 2005). Возможно, это единственная фотография уникального уральского алмаза (рис. 2).

Начиная с эпохи великих открытий в Вишерском алмазоносном районе, связанных с именем А.Д. Ишкова, единственного из уральских геологов-алмазников, награжденных орденом Ленина, общепризнанным фактом стало, что промышленно значимые россыпи района формируются за счет такатин-ского промежуточного коллектора.

Мы можем добавить к уже известному только то, что, по-видимому, – и силурийского промежуточного коллектора, поскольку в последние годы его промышленная продуктивность установлена на месторождения Южная Рассольная (Пактовский, 2021).

И под знаком вопроса – ордовикского промежуточного коллектора. Но пока мы можем констатировать, что вопрос о промышленной алмазоносности ордовикского коллектора далек от окончательного решения (Пактовский, 2022).

Давно отмечено, что промышленной ал-мазоносностью на Урале обладают базальные горизонты циклов осадконакопления. Это базальники такатинской свиты эмсского яруса нижнего девона (D1 tk ). Базальные толщи представлены крупнообломочными терригенными породами: конгломератами и гравелитами. Их образование обыкновенно связывают с трансгрессией моря в прибрежно-морской зоне.

Однако установлены также крупнообломочные породы континентальных фаций, с которыми связаны остаточные раннепалеозойские россыпи. Например, аллювиальные, уже известного такатинского уровня, и более древние – эоловые – нижней подсвиты кол-чимской свиты лландоверийского яруса нижнего силура (S1 kl 1) (Пактовский, 2022).

Рис. 2. Самый крупный кристалл алмаза, добытый на Урале. Масса – 35,4 кар, размер по наибольшему поперечнику – 22 мм. Вишерский алмазоносный район, Ишковский карьер, 2005 г. Фото В.А. Чуйко

При условии достаточно быстрой трансгрессии моря, особенно в долины, устья и эстуарии рек, возникают смешанные популяции окатанного материала континентального и прибрежно-морского генезиса.

При этом нужно учитывать, что по большому счету палеогеографическая обстановка в обширных внутренних районах континентов до появления на суше флоры и фауны остается для геологов «белым пятном» и terra incognita. Даже достаточно многочисленные находки ископаемой континентальной флоры и фауны в более поздние эпохи являются только «окном», и достаточно узким окном, в геологическую летопись Земли, на что указывал еще И.А. Ефремов. И можно только надеяться, что каждое успешное исследование в этом направлении предоставит нам возможность заглянуть в прошлое Земли и за этим окном «уловить тени минувших геологических эпох» (Ефремов, 1950). Как, например, это удается сделать благодаря палеогеографическим реконструкциям, основанным на концепции тектоники плит (Тимонин, 1998; Мизенс, Свяжина, 2007).

В геологических эпохах – до среднего девона включительно – на исследуемой территории физические процессы выветривания, по-видимому, являлись определяющими, поскольку ни флоры, ни фауны на континентой суше тогда еще не было. Таким образом, литологические свидетельства, выраженные в веществе горных пород и минералов, включая алмаз, остаются для этих древних эпох индикаторными (Laiginhas, 2008; Гражданкин и др., 2010; Маслов, 2012). В этом отношении изучение литологии и условий формирования промежуточных коллекторов на Урале только начинается (Кузнецов и др., 2014).

Алмазы в такатинских отложениях Ви-шерского района отличаются значительной механической изношенностью, что позволяет предполагать их длительное пребывание в прибрежно-морской волноприбойной зоне (Прокопчук и др., 1974).

Минеральный состав тяжелой фракции такатинских пород детально изучен на многих объектах. Так, по составу тяжелой фракции шлихов для Вишерского алмазоносного района (Беккер и др., 1970) были выделены две крупные терригенно-минералогические провинции: Колчимская (турмалин-цирконовая с присутствием рутила и лейкоксена) и Золотихинская (турмалин-цирконовая с присутствием магнетита и хромита).

Породы такатинского промежуточного коллектора на Западном Урале контролируют соответствующую зону россыпной алма-зоносности. Н.Б. Бекасовой (1971) по минеральной ассоциации тяжелой фракции шли- хов в пределах территории распространения такатинских пород выделено 7 терригенноминералогических провинций (ТМП): 1) Колчимская (преимущественно цирконовая ассоциация), 2) Золотихинская (ильме-нит-магнетит-лейкоксен-цирконовая),

-

3) Краснокамская (циркон-ильменитовая),

-

4) Гремячинская (монацит-ильменит-цирконовая), 5) Вильвинская (рутил-цирконовая), 6) Кумышская (магнетит-монацит-цирконовая) и 7) Пашийская (ру-тил-хромит-цирконовая). Локально в небольших количествах в тяжелой фракции такатинских отложений встречены неустой-

- чивые минералы – оливин и пироксены.

Минеральный состав шлихов, отмытых из пород такатинкой свиты на территории Колчимского поднятия в аллотигенной ее части, представлен цирконом, рутилом, анатазом, брукитом, монацитом, турмалином и др. В шлихах присутствуют также минералы-спутники алмаза – пикроильменит, хромдиопсид, хромшпинелиды, оливин, пиропы. Детальный анализ состава пикроиль-менитов и пиропов свидетельствует о его кимберлитовом происхождении (Кириллов, Дурникин, 1994; Щербаков и др., 1997).

На всей территории западного склона Урала минеральная ассоциация тяжелой фракции такатинских отложений представлена устойчивыми минералами, среди которых главную роль играет циркон.

Изучение тяжелой фракции предыдущими исследователями проводилось по шлихам. Шлиховой метод имеет естественные ограничения. При отмывке шлиха в большинстве своем смываются минералы пониженной плотности, уплощенные и чешуйчатые (лейкоксен, турмалин, слюды), даже алмаз в шлихе может быть смыт. В Пермском госуниверситете (Осовецкий, 2004) были поставлены специальные методические иссле- дования по сравнению результатов минералогического анализа тяжелой фракции така-тинских отложений, выделенной разными способами. Исходная проба была разделена на две части, одна из которых отмывалась в лотке до получения «серого» шлиха, вторая рассевалась на ситах с выделением класса 0,25–0,1 мм, который был разделен в бромоформе. Было установлено, что в первом случае минеральная ассоциация тяжелой фракции оказалась цирконовой, во втором – лейкоксеновой.

Позднее нами проведено изучение минеральной ассоциации отложений базальной части такатинской свиты на ряде алмазоносных объектов Вишерского алмазоносного района: месторождениях Южная Рассольная и Сухая Волынка. Базальники здесь представлены литифицированными кварцевыми гравелитами (Южная Рассольная) и конгломератами (Сухая Волынка). Образцы пород дезинтегрированы в лабораторных условиях, гальки и гравий каркаса отделены от алеврито-песчаного матрикса.

Необходимо заметить, что эффективность минералогических исследований зависит, прежде всего, от единой методики, которая дает возможность сопоставлять полученные результаты на различных объектах, каковое условие, надо прямо сказать, не соблюдалось в предыдущее время, что привело фактически к утрате ценнейшей полевой минералогической информации. Даже вышеупомянутые ассоциации минералов, выделенные предшественниками по тяжелой фракции шлиховых и протолочных проб, невозможно сравнивать с минеральной ассоциацией тяжелой фракции литологических проб, полученной без промывки. По этой причине важность работы по единой методике представляется нам настоятельно необходимой.

Минеральная ассоциация тяжелой фракции определяется нами по аллотигенным минералам в классе 0,25–0,1 мм, которая оказалась лейкоксеновой в обоих случаях: и в тяжелой фракции конгломератов Сухой Волынки (62,3%), и гравелитов Южной Рассольной (78,7%) (табл. 1).

Как следует из табл. 1, цирконовая ассоциация Колчимской ТМП, установленная ранее по шлиховым пробам, является исключительно следствием принятой методики минералогического изучения, о чем мы и рассуждали выше.

С точки зрения количественного минералогического анализа, выполненного по принятой нами методике, для тяжелой фракции отложений такатинской свиты характерна лейкоксеновая ассоциация (Осовец-кий, 2004), что подтвердилось и нашими недавними исследованиями.

Таблица 1. Минеральный состав аллотигенной части тяжелой фракции 0,25–0,1 мм такатин-ского промежуточного коллектора в Вишерском алмазоносном районе, %

|

№ п/п |

Минерал/разность |

№ s “ Я о ь |

« № “° U о И |

|

1 |

Лейкоксен |

78,7 |

61,2 |

|

2 |

Ильменит |

2,5 |

|

|

3 |

Рутил |

0,3 |

0,3 |

|

4 |

Анатаз |

8,3 |

0,3 |

|

5 |

Турмалин |

2,5 |

6,4 |

|

6 |

Циркон |

6,7 |

31,5 |

|

7 |

Хромшпинелид |

0,3 |

0,3 |

|

8 |

Гранат |

0,3 |

|

|

9 |

Тальк |

0,3 |

|

|

Сумма аллотигенных |

100,0 |

100,0 |

|

|

Доля аллотигенных |

45,4 |

67,0 |

|

|

10 |

Гидрогетит |

72,4 |

28,5 |

|

11 |

Гематит |

27,6 |

19,2 |

|

12 |

Магнетит |

1,7 |

|

|

13 |

Пирит |

8,7 |

|

|

14 |

Псевдоморфозы гидрогетита по пириту |

41,3 |

|

|

15 |

Магнитные сферулы |

0,6 |

|

|

Сумма аутигенных |

100,0 |

100,0 |

|

|

Доля аутигенных |

54,6 |

33,0 |

|

|

Всего минералов |

100,0 |

100,0 |

|

|

Отношение аллотигенных к аутигенным |

0,8 |

2,0 |

|

Весьма любопытными нам показались псевдоморфозы лейкоксена по ильмениту. В гранулометрическом классе 0,5–0,25 мм нам встретилось 12 зёрен этих псевдоморфоз светло-коричневого «хлебного» цвета, матовых и блестящих, в точности повторяющих таблитчатый облик кристаллов ильменита. Удивительно, что при низкой твердости (легко разрушаются в порошок при раздавливании) эти зерна прекрасно сохранили кристаллографическую огранку даже после раздробления вручную образца протолочной пробы в чугунной ступке. Кроме того, в классе 0,5–0,25 мм отмечены 4 зерна лейкоксена (изначально, возможно, всё того же ильменита) в «рубашках» гематита и гидро-гётита – по-видимому, следствие распада на миналы титана и железа ильменита как твердого раствора (Ярош, 1955).

Из других устойчивых минералов тяжелой фракции, в первую очередь, отметим титанистые: ильменит, рутил, анатаз, в конгломератах Сухой Волынки превышающие значение 10%. Всё это свидетельствует, по нашему мнению, о значительном гипергенном изменении титанистых минералов в коре выветривания (Зинчук и др., 1983).

Циркон также заслуживает определенного внимания. В среднепесчаном классе нам встретились два зерна циркона с признаками метамиктного распада. Любопытно, что в тяжелой фракции гравелитов Южной Рассольной зёрен циркона в несколько раз меньше (6,7%), чем конгломератов Сухой Волынки (30,3%).

Все аллотигенные компоненты тяжелой фракции изученных проб – это исключительно устойчивые к выветриванию минералы, включая и лейкоксен как минеральный агрегат.

В завершение минералогического описания тяжелой фракции проб из базальных отложений месторождений Сухая Волынка и Южная Рассольная необходимо заметить, что выделение мелкопесчаного класса для исследования имеет тот смысл, что в алмазоносных районах Урала наиболее представительно количество зерен аллотигенных минералов тяжелой фракции проб зачастую содержится именно в классе 0,25–0,1 мм, что неоднократно проверено нами опытным путем.

Также важно осознавать, что благодаря принятой методике мы только сопоставляем минеральные ассоциации тяжелой фракции проб и делаем вывод о благоприятных условиях для образования алмазоносных коллекторов, а вовсе не судим о степени их алмазо-носности, что было бы методологической ошибкой. Как хорошо известно, промежуточные коллекторы, особенно в регионах с древней и сложной геологической историей, могут быть вовсе лишены индикаторных минералов-спутников алмаза (Владимиров и др., 1989), которые оказываются «оторваны» от алмаза в геологическом времени и, что особенно важно, в пространстве (Шемани-на, 1993). В этом случае изучение именно минеральной ассоциации тяжелой фракции пород, а не минералов-спутников алмаза, которых попросту нет, может послужить той путеводной нитью, которая способствует решению поставленной геологической задачи.

Коротко говоря, минералогические исследования в районах со сложным строением и древней геологической историей, таких как Урал, не открывают, что называется, «с нуля» новые россыпные месторождения, но весьма способствуют определению их характеристик и переносу по аналогии, если есть для этого геологические данные, на объекты, находящиеся в процессе изучения, что позволяет значительно сократить время и средства на поисково-разведочной стадии. Последнее (в современных условиях) – исключительно важная задача. Очень характерный пример для Урала (Макеев и др., 1999) свидетельствует о том, что даже находка минералов-индикаторов кимберлитов на месторождении Южная Рассольная, по сути, ничего не дает в практическом плане. Точно так же в своё время произошло на месторождении Ишковский карьер: сначала были обнаружены сами алмазы, а потом – их минералы-спутники, как тогда называли минералы кимберлитовых пород. И что? В практическом плане, ничего: алмазы были найдены, потому что найдены были. И это большая удача. А большая удача имеет оборотную сторону.

В заключении подглавы о минеральном составе тяжелой фракции такатинских отложений отметим, что происхождение минеральной ассоциации, представленной устойчивыми к агентам выветривания минералами, и парагенетическая связь ее с алмазами могут быть объяснены следующим образом.

Основными источниками питания для минералов тяжелой фракции такатинских отложений являлись коры выветривания, сформировавшиеся в течение длительного континентального перерыва на породах кристаллического фундамента (кристаллических сланцев и гнейсов) на восточной окраине Волго-Уральского щита. Та же кора выветривания перекрывала и кимберлитовые тела, являвшиеся источниками алмазов.

Подтверждением данного вывода являются результаты определения изотопного возраста зерен циркона в такатинских отложениях (Пыжова, Попова, 2015). Полученные значения в пределах от 1,86 до 3,05 млрд лет позволяют полностью исключить возможность считать источниками питания такатинских отложений местные породы и подтверждают точку зрения о том, что таковыми являются древние коры выветривания. Присутствие в такатинских отложениях алмазов доказывает, что эти коры перекрывали и кимберлиты. Такое сочетание, по нашему мнению, возможно только в случае признания привноса устойчивых минералов столь древнего возраста водными потоками с запада, а именно за счет размыва кор выветривания на породах кристаллического фундамента Волго-Уральского щита.

Результаты изучения состава тяжелой фракции отложений депрессий неоген-четвертичного возраста (россыпь р. Волынка). Вишерский алмазоносный район

Весьма показательными являются результаты изучения минерального состава тяжелой фракции отложений кайнозойской россыпи р. Волынки (крупнейшей россыпи, открытой в прошлом веке на Вишерском Урале), полученные еще в 70-х гг. прошлого столетия сотрудниками Пермского университета (Казымов, 1987). Исследования выполнены по методике с выделением тяжелой фракции в броморформе из класса частиц размером 0,25–0,1 мм (Лунев, Осовец-кий, 1996).

В составе тяжелой фракции отложений этой россыпи преобладающими оказались минералы, являющиеся надежными индикаторами размыва отложений алмазоносного промежуточного коллектора – такатинской свиты (табл. 2).

Таблица 2. Средний по разведочным линиям минеральный состав аллотигенной части тяжелой фракции 0,25–0,1 мм Волынской россыпи, %

|

№ г S « S ш S К Е-« ь |

Я и а о а Ч |

Я О а Я Д' |

Я Я ч я S н |

С |

и Я Я S а ч S |

и о ч Я в m |

а и Я я к |

2 ч о ю Я ■е S С |

ч Я и к |

н S н S « |

2 S а о е. S С |

н S S о й X |

|

130 |

44,1 |

16,4 |

16,4 |

3,9 |

6,8 |

2,5 |

1,3 |

2,1 |

3,1 |

0,7 |

0,2 |

0,7 |

|

126 |

46,2 |

7,4 |

16,1 |

2,5 |

6,2 |

3,5 |

2 |

5,5 |

2,5 |

1,5 |

1,2 |

0,6 |

|

118 |

47,4 |

18,3 |

19,2 |

5,3 |

0,9 |

1 |

0,3 |

0,5 |

4,1 |

1,9 |

0,1 |

0,5 |

C использованием большого фактического материала (пробы были отобраны из керна скважин трех разведочных линий, всего выполнено 25 детальных минералогических анализов) было установлено присутствие в тяжелой фракции россыпи однообразной – циркон (14%) – турмалин (17%) – лейкоксеновой (46%) – минеральной ассоциации.

Слабое разубоживание местными неалмазоносными породами прослеживается только в пределах участка в средней части россыпи, вскрытого разведочной линией 126. Для тяжелой фракции этого участка характерно повышение содержания неустойчивого комплекса минералов (эпидот, амфиболы, пироксены – в сумме около 10%), а также нетипичных для кор выветривания других минералов (гранаты, магнетит) за счет размыва местных неалмазоносных пород.

Россыпи Чикман-Нярской депрессии. Чикманский алмазоносный район

Поисковые работы на алмазоносные россыпи на территории Александровского района Пермского края начались еще в 1950е гг. (Ажгитов и др., 1957). В 1971–73 гг. в долинах р. Чикман и его левого притока – р. Сюзь – проведены поисково-ревизионные работы Яйвинским отрядом Геологосъемочной партии Пермской ГРЭ (Сычкин и др., 1974). Всего при проведении поисковоревизионных работ обогащено 1 234,2 м3 «песков», получены 62 кристалла алмазов суммарной массой 1 578,3 мг, средней массой 25,4 мг. Также на площади работ выявлен ряд эрозионно-карстовых депрессий.

Наиболее перспективной в этом отношении являлась территория Чикман-Нярской депрессии. Здесь в кайнозойских аллювиальных отложениях бассейна р. Чикман было найдено большое количество алмазов, однако ни одного объекта с промышленными содержаниями обнаружено не было. При этом на одном из участков была даже организована опытно-промышленная эксплуатация, которая ввиду низкой экономической эффективности была вскоре прекращена. Техникоэкономические показатели отработки россыпи в 1986 г. из-за невысокого содержания алмазов признаны Минцветметом СССР неудовлетворительными.

Между тем открытие Сюзёвской россыпи (Чуйко и др., 2022) показало, что наиболее обогащенные алмазами участки тогда были просто «пропущены». И дело здесь не только в увеличенной мощности депрессионных отложений, но и в определенном несовершенстве геологического сопровождения поисково-разведочных работ. На этом последнем вопросе, наиболее актуальном для поисковой геологии, необходимо остановиться более подробно. Источниками питания обломочного материала для россыпепроявлений Чик-ман-Нярской депрессии являлись основные изверженные породы, широко распространенные на данной территории, и отложения алмазоносного промежуточного коллектора. В составе тяжелой фракции признаками размыва первых являются ильменит, эпидот, амфиболы, пироксены, вторых – циркон, лейкоксен, турмалин, анатаз.

Изучение состава тяжелой фракции данного района показало, что в аллювиальных отложениях Чикман-Нярской депрессии присутствуют в разных соотношениях минералы, поступившие за счет размыва пород обоих комплексов. Их соотношение может служить индикатором степени разубоживания обломочного материала питающих пород промежуточного коллектора неалмазоносными местными породами. В случае существенного разубоживания степень алма-зоносности россыпей заметно снижается и не достигает промышленных значений. Именно по этой причине многочисленные попытки обнаружить промышленную россыпь алмазов в Чикман-Нярском районе не давали результатов.

Приведенные ниже минералогические данные, полученные при сопровождении поисково-разведочных работ 70-х гг. прошлого века на примере отложений разведочной линии 161, показали высокую степень разубоживания алмазоносного материала промежуточного коллектора неалмазоносными местными породами (табл. 3).

Индикаторами перемыва последних являются такие неустойчивые минералы, как пироксены, эпидот, амфиболы, а также устойчивые (ильменит). Доля минералов, поступивших из неалмазоносных пород, составляет в тяжелой фракции 55–70% (Лунев, Осовецкий, 1996).

При разведке этой россыпи была установлена умеренная алмазоносность аллювия, но ниже промышленного минимума. Можно утверждать, что, получив такие данные на стадии поисков, в настоящее время геологи с большой вероятностью вообще не приступили бы к разведочным работам.

Несмотря на это, в последние годы работы в Чикманском алмазоносном районе были возобновлены и привели к успеху. В 2022 г. в Государственной комиссии по запасам (ГКЗ) утверждены запасы Сюзёвской алмазоносной россыпи (430 тыс. карат). Это вторая (после месторождения Волынка в Вишер-ском алмазоносном районе – 480 тыс. карат) по запасам россыпь, известная на Урала, при этом есть все предпосылки к тому, что в скором времени она станет крупнейшей (Токра-нов, 2022), с запасами около одного миллиона карат (рис. 3).

Таблица 3. Минеральный состав аллотигенной части тяжелой фракции 0,25–0,1 мм отложений Чикман-Нярской депрессии (РЛ 161), %

|

н © м Я Я © U |

н я я © я ч S |

я © © ЗЯ © |

3 я © © я © а я е |

я © я а я ^ |

я я ч S а н |

н о 4 я я |

я а а |

я к© Я -е- X |

ч я н а |

м Л н л я |

я Ч © а я н и |

© а X |

|

1 |

34,9 |

13,1 |

33,2 |

3,6 |

3,4 |

4 |

1,4 |

4,3 |

0,7 |

0,6 |

0,1 |

0,2 |

|

2 |

52,2 |

18,3 |

4,3 |

8,2 |

3,7 |

2,8 |

3,9 |

1,2 |

1,3 |

1,3 |

0,5 |

0,8 |

|

3 |

48,2 |

22,2 |

4,6 |

8,1 |

5,3 |

2,3 |

1,3 |

1,9 |

2,5 |

2,6 |

0,3 |

0,1 |

|

4 |

57,6 |

18,4 |

0,6 |

10,7 |

3,9 |

2,1 |

0,9 |

0,5 |

1,3 |

1,5 |

0,1 |

1,1 |

Новые данные, полученные для Сюзёв-ской россыпи, подтверждают важность использования минералогических индикаторов при поисках россыпей в данном районе. Конечно, главным фактором, обусловившим открытие этой россыпи, являлось применение принципиально новой методики опробования, позволявшей вскрывать и надежно опробовать более глубокие толщи древнего аллювия. Применявшаяся до этого в течение длительного времени технология проходки выработок (шахто-шурфы) являлась весьма трудоемкой и затратной. Нередко происходило их затопление на определенной глубине, что не позволяло провести отбор проб.

Рис. 3. Алмазы Сюзёвской россыпи, слева направо: 20, 38 и 254 мг. Фото Д.Ф. Музипова

В составе вскрытого выработками разреза выделено три горизонта, в каждом из которых присутствуют гравийно-песчаноглинистые в верхней части и грубообломочные глинисто-песчано-галечные русловые литофации – в нижней. Крупность обломков в составе последних достигает 150 мм. Это свидетельствует о достаточно активной динамике водного потока в руслах палеорек разного возраста, что позволяло переносить, сортировать и создавать условия для концентрации алмазов в определенных микрофаци-альных обстановках (струях, линзах и т.п.).

Палеогеографический анализ отложений данного россыпного объекта позволяет сделать вывод о том, что в его строении принимал участие обломочный материал реки, имевшей древнее заложение и длительную историю, и отложения которой были приурочены к одной палеодолине. В целом сверху вниз по разрезу в палеодолине отмечались определенные вариации крупности галечно-валунного обломочного материала отложений (Пактовский и др., 2023). Таким образом, происходила эволюция аллювиального осадконакопления, возможно, с некоторой перестройкой речной сети.

В частности, верхний горизонт россыпи сложен грубообломочным аллювием, свидетельствующим об активной эрозионной деятельности речного потока. Средний горизонт был сформирован водотоком с переменным режимом, что отразилось на вариациях гранулометрического состава аллювия. Наиболее активная динамика потока была характерна для условий формирования нижнего горизонта.

Выход тяжелой фракции в классе 0,25– 0,1 мм обычно менее 1%. При этом для отложений верхней части разреза он колеблется в широких пределах – от 0,13 до 3,78%, а в нижней части заметно выше – обычно 2– 4%. В ее составе присутствуют в основном компоненты аутигенного (доля в верхнем горизонте – 50–65%, в нижнем – 80–90%) комплекса. Доля аллотигенных минералов по всему разрезу россыпи составляет не более

10%. Присутствуют в тяжелой фракции также техногенные и космогенные компоненты, обломки пород и сростки.

Минеральный состав аутигенного комплекса тяжелой фракции (класс 0,25–0,1 мм) отражает закономерную смену геохимической обстановки осадконакопления в палеодолине с глубиной. В частности, в верхнем горизонте благодаря условиям окислительной среды аутигенный комплекс представлен преимущественно гидроксидами железа (гидрогетитом). Глубже, с переходом к нейтральной среде (на глубинах порядка 20– 30 м), среди аутигенных минералов ведущую роль играют гётит, гематит и пиролюзит. Еще глубже (30–40 м) геохимическая обстановка становится слабо восстановительной, и в составе аутигенного комплекса минералов преобладающими становятся фосфаты, сидерит и маггемит. Наконец, в основании разреза находится горизонт с преобладанием в составе аутигенного комплекса пирита, что свидетельствует о сильно восстановительной среде.

Минеральный состав аллотигенной части тяжелой фракции детально изучен в классе 0,25–0,1 мм по двум скважинам (табл. 4).

Для скв. 39 в отложениях верхнего горизонта он представлен ильменитовой ассоциацией (до 82% ильменита в отдельных прослоях). Для среднего горизонта характерна переходная полиминеральная ассоциация (в скобках – средние содержания): анатаз (12%) – лейкоксен (14%) – турмалин (20%) – ильменит (20%) – цирконовая (33%). Для нижнего горизонта в составе минеральной ассоциации отмечено низкое содержание ильменита (4,0–7,3%), заметно преобладают турмалин (22–24,3%) и циркон (43,5–46,0%). Для скв. 45 минеральный состав аллотиген-ной части тяжелой фракции всего разреза представлен анатаз-лейкоксен-турмалин-цирконовой ассоциацией с низким содержанием ильменита (не более 8%).

Таблица 4. Минеральный состав аллотигенной части тяжелой фракции 0,25-0,1 мм Сюзёвской россыпи, %

|

s « s IC >> 4 |

s c u a о a c 4 |

S О a a s & |

s s 4 « s |

< |

H s 4 S |

H o 4 |

H s |

2 4 о IC ■e s |

4 ft |

2 s о И |

s о X |

|

|

Скважина 39 |

||||||||||||

|

1–7 |

7,1 |

8 |

9 |

1,4 |

69,7 |

0,9 |

0,7 |

- |

0,3 |

- |

- |

0,6 |

|

8–18 |

11,7 |

25,7 |

18,8 |

12,7 |

27,8 |

0,3 |

0,6 |

- |

1,3 |

- |

- |

0,3 |

|

19–24 |

7,8 |

40 |

21,7 |

10,3 |

15 |

0,5 |

2,3 |

- |

1,8 |

- |

- |

0,5 |

|

25–30 |

3,2 |

43,5 |

24,3 |

8,5 |

7,3 |

0,2 |

6 |

0,3 |

1,7 |

4 |

- |

0,5 |

|

31–32 |

3,5 |

46 |

22 |

7,5 |

4 |

3,5 |

7,5 |

- |

0,1 |

4,5 |

- |

0,5 |

|

Скважина 45 |

||||||||||||

|

1–10 |

20 |

19,8 |

39,3 |

6,7 |

7,7 |

0,4 |

- |

0,2 |

1,6 |

2,7 |

0,3 |

- |

|

11–20 |

19,3 |

18,6 |

36,7 |

8,9 |

5,1 |

0,3 |

0,1 |

0,4 |

5,2 |

2,7 |

- |

0,4 |

|

21–30 |

17,6 |

29,7 |

25,7 |

10,6 |

1,7 |

- |

- |

- |

3,3 |

0,2 |

- |

0,7 |

|

31–40 |

18 |

32,7 |

23,6 |

14,3 |

6,9 |

0,3 |

0,1 |

- |

2,5 |

- |

- |

0,4 |

|

41–44 |

12,3 |

28,5 |

27,3 |

12,2 |

8 |

- |

- |

- |

0,5 |

- |

- |

3,8 |

Изучение минерального состава тяжелой фракции отложений Сюзёвской россыпи позволяет сделать наиболее важный вывод о том, что формирование аллювия россыпи происходило преимущественно за счет размыва пород промежуточного коллектора.

Однако в отложениях россыпи алмазы распределяются весьма неравномерно как в продольном направлении, так и по разрезу, причем алмазоносность коррелируется с данными минерального состава тяжелой фракции. В частности, скв. 39 был вскрыт практически неалмазоносный блок россыпи, причиной формирования которого можно считать разубоживание аллювия неалмазоносными местными породами. Минералогическими признаками их активного влияния являются такие минералы, как, прежде всего, ильменит, а также авгит и эпидот.

Наоборот, в скв. 45 алмазоносность русловой толщи россыпи в целом оказалась достаточно высокой, что коррелируется с присутствием характерной для нее анатаз-турмалин-циркон-лейкоксеновой ассоциации аллотигенной части тяжелой фракции. Однако в этой скважине нижний высокоалмазоносный горизонт перекрывается верхним неалмазоносным. Объяснить это разубоживанием аллювия местными неалмазоносными породами не удается, поскольку доля индикаторных минералов размыва этих пород (ильменита, амфиболов, эпидота) невелика.

Причиной, вероятно, является существенная роль различной динамики речного палеопотока. И в данном случае использование минералогических индикаторов также позволяет объяснить резкое различие алма-зоносности этих горизонтов. В качестве предлагаемого минералогического индикатора динамики водного потока может быть использован коэффициент, представляющий собой соотношение долей минералов разной плотности: циркон/турмалин+лейкоксен. Среднее его значение для неалмазоносной толщи – 0,43, а для алмазоносной – 0,81.

Роль минералогических критериев в прогнозно-поисковом комплексе на россыпные алмазы Урала

На данном этапе важнейшей задачей следует считать разработку эффективного прогнозно-поискового комплекса (ППК) на россыпные алмазы Урала. В его состав, наряду с тектоническими, геофизическими, геоморфологическими, гидрологическими, петрографическими, следует ввести и минералогические критерии. Приведенные выше данные свидетельствуют о возможности эффективного использования минералогических критериев при прогнозировании и поисках россыпей алмазов в палеодолинах на западном склоне Урала.

При этом следует подчеркнуть, что неоднократно применяемые попытки использовать с поисковыми целями минералы-спутники алмаза (пиропы, хромшпинелиды, пикроильменит, хромдиопсид), присутствующие в такатинских отложениях, успеха не имели, поскольку их целью являлось обнаружение в ближайшем окружении кимберлитовых тел. История изучения алмазоносно-сти территории западного склона Урала показала, что поиски коренных месторождений алмазов здесь бесперспективны.

Прежде всего, специалистами должны быть намечены и обоснованы первоочередные районы для проведения прогнознопоисковых работ на россыпные алмазы в палеодолинах. При решении этого вопроса важнейшее значение имеет присутствие промежуточного коллектора алмазов. В настоящее время известно два таких коллектора – такатинский и силурийский. Пока не исключается возможность существования на западном Урале более древних коллекторов (ордовикского и, возможно, вендского и верхнерифейского). Конечно, последнее предположение выглядит на современном уровне геологической изученности алмазоносных районов Урала фантастично. Но вектор, заданный минералогической методикой А.А. Кухаренко, всё еще действует. Когда-то и силурийский промышленный коллектор считался фантастикой.

При переходе к этапу поисковых работ необходимо разработать эффективную комплексную методику изучения кернового материала с оценкой гранулометрических и морфометрических параметров обломочного материала как индикаторов динамики среды и фациальной обстановки осадконакопления, состава глинистой фракции и минерального состава как легкой, так и тяжелой фракций аллювия.

При изучении состава тяжелой фракции необходимо прежде всего согласовать вопрос о применении единой методики пробо-подготовки и анализа минерального состава. В частности, нами рекомендуется выполнение следующих операций:

-

1) выделение тяжелой фракции необходимо проводить в бромоформе с разделением частиц класса 0,25–0,1 мм;

-

2) в составе тяжелой фракции необходимо проводить отчетливое разделение компонентов на аллотигенные и аутигенные; кроме того, в заметном количестве могут присутствовать техногенные, космогенные, сростки и др.;

-

3) для получения надежного результата минералогического анализа достаточным количеством можно считать 500 зерен аллоти-генных минералов.

Полученные авторами результаты, представленные в данной статье, позволяют кратко суммировать возможности минералогических индикаторов состава аллотигенно-го комплекса тяжелой фракции при поисках россыпей алмазов на западном склоне Урала:

-

– надежное заключение о формировании россыпи за счет размыва отложений промежуточного коллектора;

-

– вывод о степени разубоживания алмазоносного материала коллектора местными неалмазоносными породами (что фиксируется присутствием таких минералов, как пироксены, эпидот, ильменит, амфиболы и др.);

-

– заключение о недостаточно активной динамике древнего водного потока для переноса и сортировки алмазов по крупности и особенно для их концентрации (что фиксируется по соотношению минералов высокой и низкой плотности: циркона и суммы тур-малин+лейкоксен).

Состав аутигенного комплекса тяжелой фракции также может учитываться при решении поисковых задач. Например, присутствие в большом количестве маггемита может обусловить появление отчетливой магнитной аномалии, что указывает на присутствие и значительную мощность древнего аллювия и тем самым на благоприятные перспективы для обнаружения промышленной россыпи.

Заключение

Данное исследование авторов является актуализацией концепций, сформированных в предыдущие годы сотрудниками ВСЕГЕИ (Смирнов, 1965) и поддерживаемых сотрудниками Пермского госуниверситета (Осо- вецкий и др., 2015, 2018) и фирмы «Алмай-нинг», получивших положительное развитие в последнее время (Осовецкий, 2020; Осо-вецкий и др., 2023; Пактовский и др., 2023). Библиографический список, прилагаемый к статье, далеко не полный и показывает долгую историю геологического изучения алмазоносных районов Урала даже без детализации этого сложного и зачастую противоречивого процесса (Puchkov, 2016; Попов, 2021).

Речные отложения кайнозойского возраста палеодолин на территории западного склона Урала являются перспективными источниками россыпных алмазов, которые могут обеспечить возобновление и в перспективе наращивание алмазодобычи в этом районе страны. Основанием для этого является обнаружение богатой промышленной россыпи алмазов в палеодолине бассейна р. Сюзь. Ранее в этом районе было выявлено несколько некондиционных россыпепроявлений с низкими концентрациями алмазов, что было обусловлено разубоживанием алмазоносного материала местными неалмазоносными породами. Основными факторами, способствовавшими успеху разведочных работ, являлись правильный выбор объекта и принципиально новая методика проходки шурфов и опробования отложений, позволявшая надежно вскрыть и отобрать пробы из отложений глубоких горизонтов.

При изучении россыпной алмазоносности на Урале многие исследователи и раньше использовали возможности минералогических методов. Однако их поисковое значение до сих пор было актуализировано на выявление коренных источников. Настоящая статья предлагает принципиально иные направления применения минералогических методов при решении поисковых задач в алмазоносных районах Урала.

Для обоснования своих предложений авторы проанализировали результаты проведения поисковых работ на территории Вишер-ского и Чикманского алмазоносных районов и показали возможности использования минералогических индикаторов с этой целью. Теоретически предполагается, а в настоящее время уже и доказано опытным путем, что давно выделенные алмазоносные районы Урала продолжают быть весьма перспектив- ными на обнаружение богатых промышленных россыпей алмазов. Однако при продолжении поисковых работ необходимо учесть предыдущий многолетний опыт неудачных поисков.

Настоятельно рекомендуется на данном этапе является создание современного прогнозно-поискового комплекса на россыпные алмазы западного склона Урала, в составе которого минералогические методы должны занять важное место.

В настоящее время становится совершенно очевидно, что в дальнейшем необходимо учитывать не только положительный, но и отрицательный опыт поисковых работ предшественников, с учетом общей переориентации поисковых работ в регионе на глубокие горизонты кайнозойских депрессий вместо того, чтобы искать на Урале коренные источники алмазов. Поиски коренных источников алмазов на территории Урала бесперспективны.

Отрицает ли наша точка зрения необходимость поисков первоисточников – проблема, которой уделялось очень большое внимание в последние десятилетия? Конечно же, нет. В ближайшей перспективе она неизбежно опять выйдет на первый план. И надо быть готовыми к тому, чтобы это произошло на качественно новом этапе развития уральской алмазной геологии, когда открытие новых месторождений создаст необходимый объем фактического материала для научного обоснования концепции генезиса уральских россыпей алмазов. Например, на данном этапе проведения геологоразведочных работ на Сюзёвской россыпи, исходя из объема ее промышленных запасов, возникают сакраментальные вопросы о том, является ли та-катинский коллектор единственным в ее формировании? Может ли только девонский коллектор обеспечить промышленно значимое количество алмазов в россыпях Чикман-ского алмазоносного района? Или в геологическом прошлом именно в данном месте коллектор сформировался в непосредственной близости от первоисточника? Вопросы, как нам представляется, совсем не праздные.

При условии достаточно быстрой трансгрессии моря, особенно в долины, устья и эстуарии рек, возникают смешанные попу- ляции окатанного материала континентального и пребрежно-морского генезиса.

При этом нужно учитывать, что по большому счету палеогеографическая обстановка в обширных внутренних районах континентов до появления на суше флоры и фауны остается для геологов «белым пятном» и terra incognita. Даже достаточно многочисленные находки ископаемой континентальной флоры и фауны в более поздние эпохи являются только «окном», и достаточно узким окном, в геологическую летопись Земли, на что указывал еще И.А. Ефремов. И можно только надеяться, что каждое успешное исследование в этом направлении предоставит нам возможность заглянуть в прошлое Земли и за этим окном «уловить тени минувших геологических эпох» (Ефремов, 1950). Как, например, это удается сделать благодаря палеогеографическим реконструкциям, основ

В свое время подобные вопросы возникали у геологов в Вишерском алмазоносном районе, однако расположенный поблизости первоисточник так и не был найден, несмотря на все старания, поэтому девонский коллектор оставался единственным. Заметим, до открытия силурийского.

А вот какие новые открытия ждут нас в Чикманском алмазоносном районе, этого мы пока не знаем. Какие сюрпризы может преподнести нам Сюзёвская россыпь? С какими проблемами столкнутся геологи при разведке новых россыпей и открытии новых месторождений? Будут ли, наконец, получены неопровержимые данные о первоисточниках, их местоположении, петрографическом и минеральном составе? Собственно, круг вопросов можно ширить и ширить. Важно при этом помнить, что истина всегда впереди, хотя одновременно и где-то рядом, и поэтому не надо бросаться из крайности в крайность, как это, увы, зачастую бывало в уральской геологии в прошлом.

Для начала надо понимать, что главный недостаток высококачественных ювелирных уральских алмазов состоит в том, что их слишком мало: они не формируют российский и мировой алмазный рынок (Фридман, Вечерина, 2017), хотя по стоимости являются одними из самых дорогих в мире при небольшом объеме добычи (Горяинов, 2021). В России тренд развития алмазной отрасли определяется месторождениями Якутии, но только на самую ближнюю перспективу. Без открытия новых месторождений алмазную отрасль ждет спад, даже если цена на сырые алмазы (при растущем спросе) повысится (Голубева, 2022). Пермский край находится на очень далекой периферии этих процессов, тем знаменательнее, что открытие новых месторождений алмазов осуществляется именно здесь.

Список литературы Минералогические индикаторы алмазоносности уральских россыпей

- Акулов Н.И. Опробование осадочных отложений при алмазопоисковых работах. ИЗК СО РАН. Иркутск: Репроцентр+, 2022. 184 с.

- Анфилогов В.Н., Крайнев Ю.Д., Кораблев Г.Г. Геологическое строение и природа алмазоносности Колчимского поднятия (Северный Урал) // Литосфера. 2007. № 5. С. 151-163.

- Афанасьев В.П. Обоснование докембрийской алмазоносности Сибирской платформы // Россыпи и месторождения кор выветривания: изучение, освоение, экология. Мат-лы XV Международного совещания по геологии россыпей и месторождений кор выветривания (РКВ - 2015). Перм. гос. нац. исслед. ун-т. Пермь, 2015. С. 8-9.

- Афанасьев В.П., Зинчук Н.Н., Похиленко Н.П. Поисковая минералогия алмаза. Новосибирск: Академическое изд-во «Гео», 2010. 650 с.

- Бекасова Н.Б. К методике литолого-минералогического изучения осадочных и осадочно-метаморфических толщ // Матер. по геологии и металлогении Кольского полуострова. Апатиты, 1971. Вып. 2. С. 21-30.

- Беккер Ю.Р., Бекасова Н.Б., Ишков А.Д. Алмазоносные россыпи в девонских отложениях Северного Урала // Литол. и полезн. ископ., 1970. № 4. С. 65-75.

- Бурневская В.А. Поиски коренных источников алмазов на Вишерском Урале // Алмазники Урала: сб. статей и воспоминаний о первых алмазниках России / под. ред. Н.В. Введенской. Перм. отд. РМО. Перм. ун-т. Пермь: Изд-во Перм. ун-та, 2007. С. 54-63.

- Ветчанинов В.А. Условия образования россыпей алмазов Вишерского района Урала и основные критерии их прогнозирования // Геология и прогнозирование алмазных месторождений. Тез. докл. III Всесоюзного межведомственного совещания по геологии алмазных месторождений. М.: ЦНИГРИ, 1974. С. 71-72.

- Ветчанинов В.А. Такатинская свита среднего девона - источник алмазов уральских россыпей // Геология и геофизика. 1987. № 4. С. 137-141.

- Владимиров Б.М., Зубарев Б.М., Каминский Ф.В., Минорин В.Е., Одинцов М.М., Орлов Ю.Л., Прокопчук Б.И., Соболев Е.В., Соболев Н.В., Харькив А.Д., Черный Е.Д. Геология и генезис алмазных месторождений. Науч. ред. Б.М. Зубарев. В 2 кн. Кн. 2. Алмазные россыпи. М.: ЦНИГРИ, 1989. С. 361-422.

- Водолазская В.П., Иванов В.Н., Петров Г.А., Зархидзе Д.В., Кириллин С.И., Кузенков Н.А., Курзанов И.Ю., Стороженко Е.В., Берлянд Н.Г., Жданов А.В., Мельгунов А.Н., Полянская Т.Л., Полякова Н.Ф. и др. Государственная геологическая карта Российской федерации. Масштаб 1:1 000 000 (третье поколение). Уральская серия. Лист Р-40 (Североуральск). Объяснительная записка. СПб.: Изд-во СПб картфабрики ВСЕ-ГЕИ, 2005. 332 с.

- Водолазская В.П., Тетерин И.П., Кириллов В.А., Лукьянова Л. И. Государственная геологическая карта Российской Федерации. Масштаб 1:1 000 000 (третье поколение). Серия Уральская. Лист 0-40 (Пермь). Объяснительная записка. СПб.: Картографическая фабрика ВСЕГЕИ, 2015. 497 с.

- Голубева Ю.Ю. Состояние и перспективы развития МСБ алмазов РФ // Научно-методические основы прогноза, поисков, оценки месторождений алмазов, благородных и цветных металлов // Сб. тез. докл. XI Международной науч.-практ. конф. М.: ЦНИГРИ, 2020. С. 53-56.

- Горяинов С.А. Криптоэкономика мирового алмазного рынка // De Conspiratione / О Заговоре. Сб. монографий. А.А. Фурсов (сост.). М.: Товарищество научных изданий КМК, 2021. С. 145216.

- Гражданкин Д.В., Маслов А.В., Крупе-нинМ.Т., РонкинЮ.Л. Осадочные системы сылвицкой серии (верхний венд Среднего Урала) / УрО РАН. Екатеринбург, 2010. 280 с.

- Ефремов И.А. Тафономия и геологическая летопись: Кн. 1. Захоронение наземных фаун в палеозое. М. Л.: Изд-во АН СССР, 1950. 178 с.

- Захарченко О.Д., Хачатрян Г.К., Гречишников Д.Н. Алмазы Тимано-Уральского региона. Отв. ред. В.И. Ваганов. М.: ЦНИГРИ, 2006. 209 с.

- Зильберман А.М., Чернышова Е.М. Магматические формации западного склона Среднего и Северного Урала и проблемы первоисточников уральских алмазов // Геология и прогнозирование алмазных месторождений. Тезисы докладов III Всесоюзного межведомственного совещания по геологии алмазных месторождений. М.: ЦНИГРИ, 1974. С. 49-50.

- Зильберман А.М., Качанов А.Н., Цыганков В.А. Структурно-тектонические условия размещения алмазных месторождений Урала // Алмазоносность Европейского севера России. Тр. XI геол. конф. Коми АССР. Сыктывкар, Коми НЦ УрО РАН, 1993. С. 53-57.

- Зильберман А.М., Ибламинов Р.Г., Курбац-кая Ф.А., Лебедев Г.В., Сунцев А.С. Геотектонические этапы и геологические формации западного склона Среднего и Северного Урала// Геология Западного Урала на пороге XXI века: мат-лы регион. науч. конф. / Перм. гос. ун-т. Пермь, 1999. С. 4-8.

- Зинчук Н.Н. О палеотектоническом развитии и возможном проявлении кимберлитового магматизма на сопредельных с Уралом территориях // Геология и полезные ископаемые Западного Урала: сб. науч. ст. / под общ. ред. И.И. Ибламинова. Перм. гос. нац. исслед. ун-т. Пермь, 2018. Вып. 1(38). Пермь, 2018. С. 43-51.

- Зинчук Н.Н., Котельников Д.Д., Борис Е.И. Древние коры выветривания и поиски алмазных месторождений. М.: Недра, 1983. 196 с.

- Зинчук Н.Н., Савко А.Д., Шевырев Л.Т. Историческая минерагения. В 3 т. Т. 1. Введение в историческую минерагению. Воронеж: Воронежский государственный университет, 2005. 590 с.

- Ишков А.Д. Источники алмазов Уральских россыпей на примере Красновишерского района // Совещание по геологии алмазных месторождений (тезисы докладов). Пермь: Изд-во «Звезда», 1966. С.32-35.

- Казымов К.П. Вещественный состав кайнозойских отложений Фадинской депрессии (западный склон Урала) // Минералогия и геохимия полезных ископаемых Западного Урала. Сб. № 4275-В87. Люберцы: Произв.-изд. комбинат ВИНИТИ, 1987. С. 30-57.

- Кириллов В.А., Дурникин В.И. Минералогический состав такатинской свиты девона Колчим-ского поднятия // Прогнозирование и методика геолого-геофизических исследований месторождений полезных ископаемых на Западном Урале. Тез. докл. науч. конф. Пермь, 1994. С. 29.

- Конев П.Н., Чалов Б.Я. Условия образования и продуктивность такатинской свиты Колво-Вишерского края // Геология и полезные ископаемые Урала. Материалы к II уральской конференции молодых геологов. Ч. 1. Свердловск, 1969. С.63-65.

- Кузнецов Н.Б., Романюк Т.В., Шацилло А.В., Орлов С.Ю., Горожанин В.М., Горожанина Е.Н., Серегина Е.С., Иванова Н.С., Меерт Дж. Первые и/РЬ-данные о возрастах детритных цирконов из песчаников верхнеэмсской такатинской свиты Западного Урала (в связи с проблемой коренных источников уральских алмазоносных россыпей) // Доклады Академии Наук. 2014. Т. 455, №4. С. 427-432.

- Кухаренко А.А. Алмазы Урала. М.: Гос. науч.-тех. изд-во литературы по геологии и охране недр, 1955. 515 с.

- Лунев Б.С., Осовецкий Б.М. Мелкие алмазы Урала. Пермь: Перм. ун-т, 1996. 128 с.

- Макеев А.Б., Дудар В.А. Минералогия алмазов Тимана. СПб: Наука, 2001. 336 с.

- Макеев А.Б., Лебедев В.А., Брянчанинов Н.И. Магматиты Среднего Тимана. Екатеринбург: УрО РАН, 2008. 348 с.

- Макеев А.Б., Осовецкий Б.М., Черепанов Е.Н., Наумов В.А. Минералы-спутники алмаза месторождений Рассольнинское и Волынка // Геол. руд. месторожд. 1999. Т. 41, № 6. С. 527-545.

- Марковский Б.П. Такатинские слои, свита // Стратиграфический словарь СССР. М.: Гос. науч.-тех. изд-во литературы по геологии и охране недр, 1956. С. 904.

- Маслов А.В. Литогеохимия терригенных пород верхнего докембрия Волго-Уральской области. Екатеринбург: РИО УрО РАН, 2012. 248 с.

- Мизенс Г.А., Свяжина И.А. О палеогеографии Урала в девоне // Литосфера. 2007. № 2. С. 2944.

- Молчанова Е.В., Езерский В.А. Терригенные отложения колчимской свиты - древнейший вторичный коллектор алмазов на Северном Урале // Терригенные осадочные последовательности Урала и сопредельных территорий. Екатеринбург: ИГГ УрО РАН, 2002. С. 164-165.

- Мусихин Г.Д. О возможности реставрации та-катинской гидросети по алмазоносности // Геология и полезные ископаемые Пермского Прикамья. Сб. науч. труд. № 123. Пермский политехнический институт. Пермь: ред.-изд. отдел ППИ, 1973. С. 60-64.

- Осовецкий Б.М. О типе распределения тяжелых минералов по гранулометрическим фракциям // Геология и петрография Западного Урала / Перм. гос. ун-т. Учен. зап. Перм. ун-та. № 283. Пермь, 1974. Вып. 6. С. 77-82.

- Осовецкий Б.М. Методика минералогического анализа по нескольким гранулометрическим фракциям (на примере Прикамья) // Геология и петрография Западного Урала / Перм. гос. ун-т. Учен. зап. Перм. ун-та. № 318. Пермь, 1976. Вып. 7. С. 111-120.

- Осовецкий Б.М. Тяжелая фракция аллювия. Иркутск: Изд-во Иркут. ун-та, 1986. 259 с.

- Осовецкий Б.М. Дробная гранулометрия аллювия. Пермь: Изд-во Перм. ун-та, 1993. 343 с.

- Осовецкий Б.М. Минералогия мезокайнозоя Прикамья // Пермь: Изд-во ПГУ, ПСИ, ПССГК, 2004. 292 с.

- Осовецкий Б.М. Эволюция гранулометрического состава крупнообломочного руслового аллювия от гор к равнинам // Вестник Пермского университета. Геология. 2020. Т. 19, № 4. С. 359-371.

- Осовецкий Б.М., Попов А.Г., Пактов-ский Ю.Г. Пермский университет и программа прогнозно-поисковых работ на алмазы // Геология и полезные ископаемые Западного Урала. Пермь, 2015. С. 45-51.

- Осовецкий Б.М., Пактовский Ю.Г., Попов А.Г. Перспективы алмазоносности Пермского края // Матер. V Всерос. конф., посвящ. 50-летию Алмазной лаб. ЦНИГРИ - НИГП АК «Алроса» (ПАО). Мирный, 2018. С. 144-148.

- Осовецкий Б.М., Пактовский Ю.Г., Попов А.Г., Чуйко В.А. Источники питания и история формирования уральских россыпей алмазов // Проблемы минералогии, петрографии и металлогении. Пермь, 2023. Вып. 26. С. 196-206.

- Пактовский Ю.Г. Силурийский эмерсивный рубеж на территории Южного Притиманья (Пермский край) // Вестник Пермского университета. Геология. 2020. Т. 19, № 3. С. 210-224.

- Пактовский Ю.Г. Силурийский промежуточный коллектор алмазов (Южное Притиманье, Пермский край) // Вестник Пермского университета. Геология. 2021. Т. 20, № 4. - С. 301-319.

- Пактовский Ю.Г. Обоснование эолового типа алмазоносных россыпей на Урале // Научно-методические основы прогноза, поисков, оценки месторождений алмазов, благородных и цветных металлов. XI Международная науч.-прак. конференция «ЦНИГРИ». Сб. тез. докл. М.: ФГБУ «ЦНИГРИ», 2022. С. 181-183.

- Пактовский Ю.Г. Проблема алмазоносности помянённовской свиты // Проблемы минералогии, петрографии и металлогении. Науч. чтения памяти П.Н. Чирвинского: сб. науч. ст. / отв. ред. И.И. Чайковский. Перм. гос. нац. исслед. унт. Пермь, 2022. Вып. 25. С. 199-208.

- Пактовский Ю.Г., Чуйко В.А., Калинин К.П. Поисковое значение дробного гранулометрического анализа в изучении алмазоносных россыпей // Вестник Пермского университета. Геология. 2023. Т. 22, № 2. С. 133-144.

- Подчасов В.М., Евсеев Н.М., Богатых И.Я., Минорин В.Е., Черенков В.Г. Россыпи алмазов Мира. М.: ООО «Геоинформмарк», 2005. С. 169213.

- Попов А.Г. Алмазоносность Урала - XXI век // Научно-методические основы прогноза, поисков, оценки месторождений алмазов, благородных и цветных металлов. X Международная научно-практическая конференция (13-16 апреля 2021 г., Москва, ФГБУ «ЦНИГРИ»). Сборник тезисов докладов. М.: ФГБУ «ЦНИГРИ», 2021. С.175-176.

- Прокопчук Б.И., Суходольская О.В., Метелкина М.П. Использование специфических свойств уральских алмазов для оценки возраста и генезиса их источников // Разведка и охрана недр. 1974.№ 5. С. 6-8.

- Пыжова Е.С., Попова И.С. Результаты изотопного датирования обломочных (детритовых) цирконов из песчаников алмазоносной эмсской (нижний девон) такатинской свиты Западного Урала // Вестник РУДН. Серия «Инженерные исследования». 2015. № 1. С. 45-51.

- Сарсадских Н.Н. Александр Александрович Кухаренко - начальник шлихоминералогической лаборатории Уральской алмазной экспедиции // Алмазники Урала: сб. статей и воспоминаний о первых алмазниках России / под. ред. Н.В. Введенской. Перм. отд. РМО. Перм. ун-т. Пермь: Изд-во Перм. ун-та, 2007. С. 82-84.

- Смирнов Ю.Д. Источники алмазов уральских россыпей // Геология россыпей. М.: Наука, 1965. С. 279-282.

- Смирнов Ю.Д., Боровко Н.Г., Вербицкая Н.П., Румянцева Н.А., Бекасова Н.Б., Горский В.П., Евдокимов Ю.Б., Лукьянова Л.И. Геология и палеогеография западного склона Урала. Л.: Недра, 1977. 199 с.

- Тимонин Н.И. Печорская плита: история геологического развития в фанерозое. УрО РАН. Екатеринбург, 1998. 240 с.

- Токранов Ю.А. В Пермском крае открыта уникальная россыпь ювелирных алмазов // Звезда. 2022. https://zwezda.su/

- Фридман А.А., Вечерина О.П. Феномены мирового алмазного рынка и Россия. М.: КДУ, Университетская книга, 2017. 260 с.

- Чочиа Н.Г. Геологическое строение Колво-Вишерского края. Л.: Гостоптехиздат, 1955. 406 с.

- Чуйко В.А., Синкин В.А. Путеводитель геологической экскурсии «Россыпные месторождения алмазов Красновишерского района». Краснови-шерск-Пермь: Перм. ун-т; ЗАО «Уралалмаз», 2005. 28 с.

- Шеманина Е.И. Первоисточники россыпных алмазов Урала // Алмазоносность Европейского севера России. Тр. Х!геол. конф. Коми АССР. Сыктывкар, Коми НЦ УрО РАН, 1993. С. 113118.

- Щербаков О.А., Дурникин В.И., Соколов О.В., Галкин В.И., Кириллов В.А. Такатинская свита Вишерско-Чусовского Урала и её алмазонос-ность. Пермь: Перм. гос. техн. ун-т, 1994. 106 с.

- Щербаков О.А., Щербакова М.В., Кириллов В.А., Дурникин В.И., Фофанова Т.В., Китаев П.М., Соколов О.В. Палеоструктурные особенности Вишерского Урала в связи с его алма-зоносностью. Пермь: Перм. гос. техн. ун-т, 1997. 101 с.

- Щукин В. С. Силурийский промежуточный коллектор на Северном Тимане // Геология промежуточных коллекторов алмазов /

- A.А. Немиров, А.И. Скрипин, В.И. Сафьянников и др. Новосибирск: ВО «Наука». Сибирская издательская фирма, 1994. 136 с.

- Ярош П.Я. О выделениях рутила при метаморфических изменениях ильменита // ЗВМО. Часть 84. Вып. 1. 1955. С. 434-442.

- Kjarsgaard B.A. A review of the geology of global diamond mines and deposits / B.A. Kjarsgaard, Mike de Wit, L.M. Heaman, D.G. Pearson, Johann Stiefenhofer, Nicole Janusczcak, Steven B. Shirey. // Review in mineralogy and geochemistry. V. 88. Pp. 1-118. Mineralogical Society of America. 2022.

- Laiginhas Fernando A. T.P. Diamonds from Ural Maintains: their characteristics and the mineralogy and geochemistry of their inclusions. Thesis presented for the degree of Doctor of Philosophy (Ph.D.). University of Glasgow.Department of geographical and Earth Sciences.Glasgow: Fernando A.T.P. Laiginhas, 2008. 241 p.

- Puchkov V.N. General features relating to the occurrence of mineral deposits in the Urals: What, where, when and why. http://dx.doi.org /10.1016/j.oregeorev. 2016.01.005.