Минералогические критерии выбора технологии переработки руд редких металлов

Автор: Лихникевич Е.Г., Ожогина Е.Г., Фатов А.С.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 4 (292), 2019 года.

Бесплатный доступ

Данные о минеральном составе исходного сырья и продуктов его химико-металлургической переработки с диагностикой всех минеральных фаз, количественной оценкой их содержания, форм нахождения в исследуемом продукте полезного компонента позволяют прогнозировать выбор технологии извлечения полезных компонентов, а также технологические показатели переработки руд. В качестве потенциальных источников циркониевой, ниобиевой, редкоземельной продукции рассматриваются руды Томторского и Чуктуконского месторождений, Алгаминского рудопроявления. Приведены различные пирогидрометаллургические схемы переработки минерального сырья.

Технологическая минералогия, гидрометаллургические технологии, пирометаллургические технологии, спекание, выщелачивание

Короткий адрес: https://sciup.org/149129374

IDR: 149129374 | УДК: 553.43.5:549.08+622.7.017 | DOI: 10.19110/2221-1381-2019-4-42-48

Текст научной статьи Минералогические критерии выбора технологии переработки руд редких металлов

Введение триваются руды Томторского и Чуктуконского место-

Производство редких металлов составляет основу передовых высокотехнологичных производств как гражданского, так и оборонного значения. В мире прогнозируется кратное увеличение потребления редких металлов в связи с развитием цифровой экономики, производства альтернативных источников энергии, новых конструкционных материалов, перспективных систем вооружения.

По запасам большинства редких металлов Россия занимает одно из ведущих мест в мире, однако разрабатываются всего 4 месторождения: Ловозерское (Ta, Nb, TR), Павловское (угли, Ge), Ковдорское (P, Fe, попутный Zr), Далматовское (U, попутный Sc). Большая часть редких металлов импортируется: литиевое сырье и циркон, феррониобий, бериллиевые и рениевые товарные продукты, танталовые порошки, большая часть редкоземельной продукции и др. [1]. Сформированный в стране масштабный минерально-сырьевой потенциал редких металлов не реализуется. Зависимость промышленности от импорта редких металлов является фактором риска национальной безопасности и развития отечественной промышленности.

Развитие редкометалльной отрасли в России связано прежде всего с созданием эффективных комплексных технологий переработки руд редких металлов, базирующихся на достоверной информации о их вещественном составе. Поэтому целью статьи является выявление минералогических критериев руд Томторского, Чуктуконского месторождений и Алгаминского рудопроявления комплексом физических методов, позволяющих прогнозировать оптимальные гидрометаллургические технологии их переработки.

Объекты и методы исследований

В качестве потенциальных источников циркониевой, ниобиевой, редкоземельной продукции рассма- 42

рождений, а также Алгаминского рудопроявления.

Редкометалльные руды, в том числе и руды рассматриваемых объектов, в большинстве своем имеют переменный гранулярный состав, размер рудных минералов и агрегатов в них преимущественно менее 0.0074 мм, нередко присутствуют тонкодисперсные по-лиминеральные образования, сформированные зернами рудных минералов микронанометрического размера. Сложный минеральный состав руд определяется одновременным присутствием полезных минералов разных парагенезисов, нередко встречающихся в ассоциации друг с другом и породообразующими фазами. Не менее важным является присутствие в рудах минералов изоморфных рядов, например минералов группы крандаллита или пирохлора и т. д.

Томторский массив ультраосновных щелочных пород и карбонатитов расположен на северо-восточном склоне Анабарского кристаллического щита на севере Сибирской платформы. В пределах массива отмечаются линейные коры выветривания, развитые в основном по периферии массива, и площадные двух морфологических типов: плащевидная и веритикальная, различающиеся по геологическому строению, вещественному составу и рудоносности.

Чуктуконское месторождение расположено в пределах юго-западной части Сибирской платформы и приурочено к Чадобецкому куполовидному поднятию. Месторождение охватывает два карбонатитовых массива (северный и южный), имеющих штокообразную форму и вмещающих редкоземельно-ниобиевое оруденение, связанное с остаточными латеритными корами выветривания [11].

Рудопроявление Алгама расположено на периферии крупного Ингилийского массива, находящегося в районе Восточного Алдана, и сложено породами уль-тращелочной карбонатитовой формации.

Изучение вещественного состава руд редких металлов и продуктов их передела осуществлялось комплексом методов минералогического и химического анализов. Ведущими минералогическими методами являются оптическая микроскопия, ренгенографический и рентгенотомографический анализы. Минералогоаналитические работы выполнены в соответствии с методическими документами научных советов по методам минералогических и аналитических исследований (НСОММИ, ИСАМ).

Результаты и обсуждения

Для полного комплексного использования сырья при разработке технологических гидро- и пирометаллургических схем прежде всего необходима достоверная информация о минеральном составе исходного сырья и продуктов его химико-металлургической переработки с диагностикой всех минеральных фаз, в том числе формы нахождения в исследуемом продукте полезного компонента (собственная минеральная фаза, изоморфное вхождение в структуру минерала), количественной оценкой их содержания [14, 15].

Значительную роль при химической переработке руд играют минералы породообразующего комплекса — их состав, количественные соотношения — поэтому необходимо иметь четкое представление о характере фазовых преобразований, претерпеваемых минералами, чтобы оценить влияние этих преобразований на технологические показатели [2, 10, 13].

Максимально полная минералогическая информация о редкометалльных рудах, учитывающая инди видуальные особенности руд конкретных объектов, позволяет прогнозировать их поведение в технологических процессах и, следовательно, выбрать оптимальные технологии их переработки [8, 9].

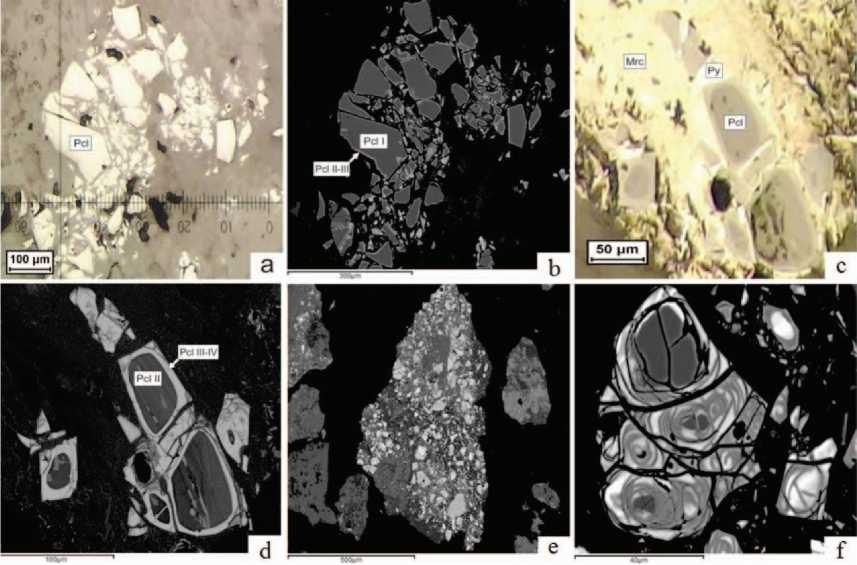

Особенностью руды Томторского месторождения является высокая дисперсность, тесное взаимное срастание минеральных фаз и связь одного и того же полезного компонента с несколькими рудными и породообразующими минералами. Пирохлор — главный минерал ниобия — образует отдельные кристаллы, обломки, а также агрегаты зерен размером от 1 мкм до 0.5 мм. В руде минерал распределен неравномерно в виде сыпи и гнездовидной вкрапленности в цементирующей массе алюмофосфатов. Главной особенностью пирохлора при гипергенном преобразовании является изоморфное замещение кальция и натрия на стронций, барий и свинец (рис. 1) [4].

Монацит представлен цериевой разновидностью, образует агрегаты в виде пятен, микропрожилков, линзовидных выделений в алюмофосфатной массе. Встречаются гидратированные разновидности.

Минералы группы крандаллита представлены минералами с переменным содержанием редких земель (гояцит, горсейксит, флоренсит, крандаллит). Являясь главными минералами руды, по существу, они выполняют роль цемента и представлены моно- и чаще поли-минеральными агрегатами.

Минералогические особенности руд: гранулярный состав, одновременное присутствие нескольких полезных минералов, нередко имеющих разные формы выделения, тесные срастания полезных минералов между

Рис. 1. Внутреннее строение пирохлора: а — дезинтеграция крупных кристаллов на мелкие блоки; b — начальная стадия преобразования пирохлора I, выражающаяся в появлении тонкой оторочки пирохлора II-III; c, d — зональное строение зерен; e — пирохлоровый песок, сцементированный минералами группы крандаллита; f — скорлуповато-концентрическая отдельность. a, c — отраженный свет, николи параллельны; b, d, e, f — изображения в обратнорассеянных электронах

Fig. 1.The internal structure of pyrochlore: a — disintegration of large crystals into small blocks; b — the initial stage of the conversion of pyrochlore I, expressed in the appearance of a thin rim of pyrochlore II—III; c, d — zonal structure of grains; e — pyrochloric sand, cemented by minerals gr. crandallite; f — shell-concentric separation; a, c — reflected light, nicols are parallel; b, d, e, f — images in back-scattered electrons собой и с породообразующими фазами, склонность к искусственной сегрегации — позволяют считать эти руды практически необогатимыми.

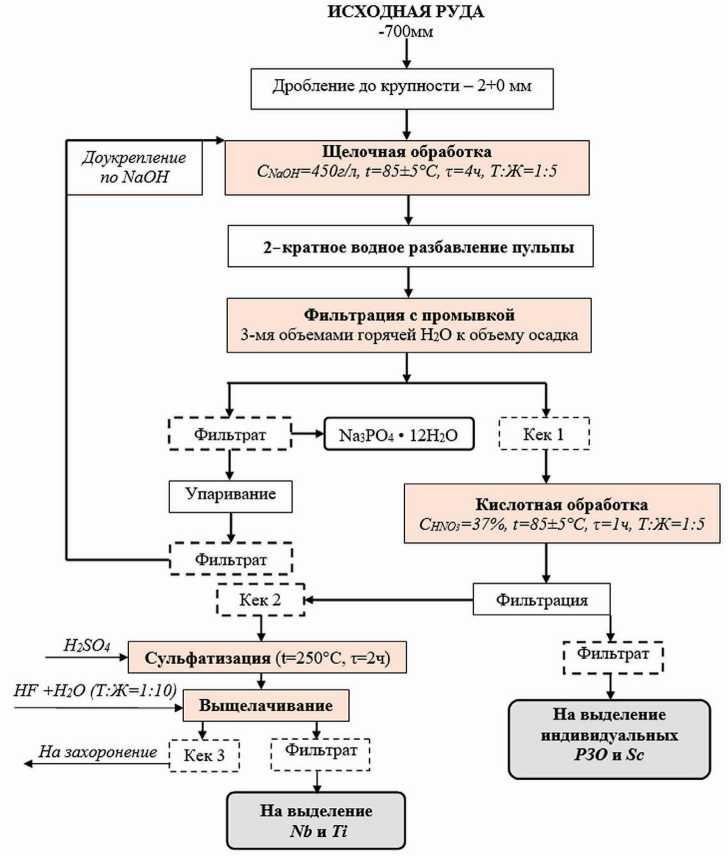

Для разработки эффективной технологии получения комплекса всех ценных компонентов требуемого промышленностью качества выполнен комплекс исследований поведения основных рудных минералов при взаимодействии их (с учетом опыта промышленной переработки ниобиевых и монацитовых концентратов) с растворами гидроксида натрия.

Установлено, что в присутствии фосфат-ионов, основными носителями которых в рудах являются монацит и минералы группы крандаллита, выщелачивание их раствором гидроксида натрия сопровождается практически полным растворением фосфорсодержащих минералов и конверсией фосфатов РЗЭ в их гидроксиды с переходом фосфора в щелочной раствор в виде Na3PO4, поскольку уменьшается концентрация свободной щелочи в растворе и затрудняется разложение пирохлора, который не претерпевает изменений даже в условиях повышенных температур и концентраций гидроксида натрия [7].

Последующая кислотная обработка щелочного кека обеспечивает получение продуктивного раствора для извлечения РЗЭ. При этом ниобий концентрируется в нерастворимом остатке в виде пирохлорового концен трата, переработка которого может быть осуществлена сульфатизацией или выщелачиванием смесью раствора фтористо-водородной и серной кислот при повышенных температурах, что сопровождается практически полным разрушением структуры пирохлорового концентрата и переходом ниобия в зависимости от использованного реагента в растворимые сернокислые, либо комплексные фтористые соединения (рис. 2).

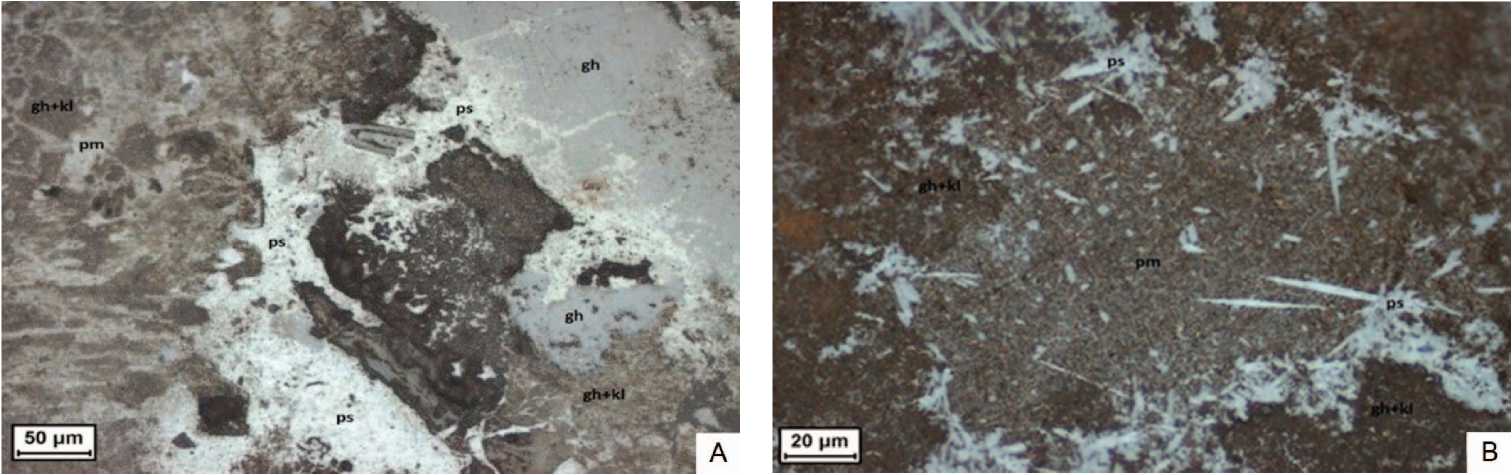

Главными рудными минералами руды Чуктукон-ского месторождения являются оксиды и гидроксиды железа (гётит, гематит) и марганца (пиролюзит, псиломелан). Минералы редких земель представлены минералами группы крандаллита, в частности флоренситом и монацитом. Ниобиевую минерализацию несут минералы группы пирохлора, представленные стронциевой, бариевой и цериевой разновидностями, что связано с изоморфными замещениями в структуре минерала. Железистые минералы по содержанию значительно превалируют над пирохлором и монацитом (рис. 3) [12].

Руды практически не обогатимы гравитационными и флотационными методами вследствие переменного гранулярного состава и нередко высокой дисперсности всех слагающих минералов, образования сложных типов срастаний гидроксидов железа с пирохлором, монацитом, тонких срастаний с минералами

Рис. 2. Технологическая схема переработки пирохлор-монацит-крандаллитовых руд Томторского месторождения

Fig. 2. Technological scheme of processing of pyrochlore-monazite-crandallite ores of the Tomtorskoe deposit

группы крандаллита, повышенной хрупкости пирохлора и склонности его к переизмельчению.

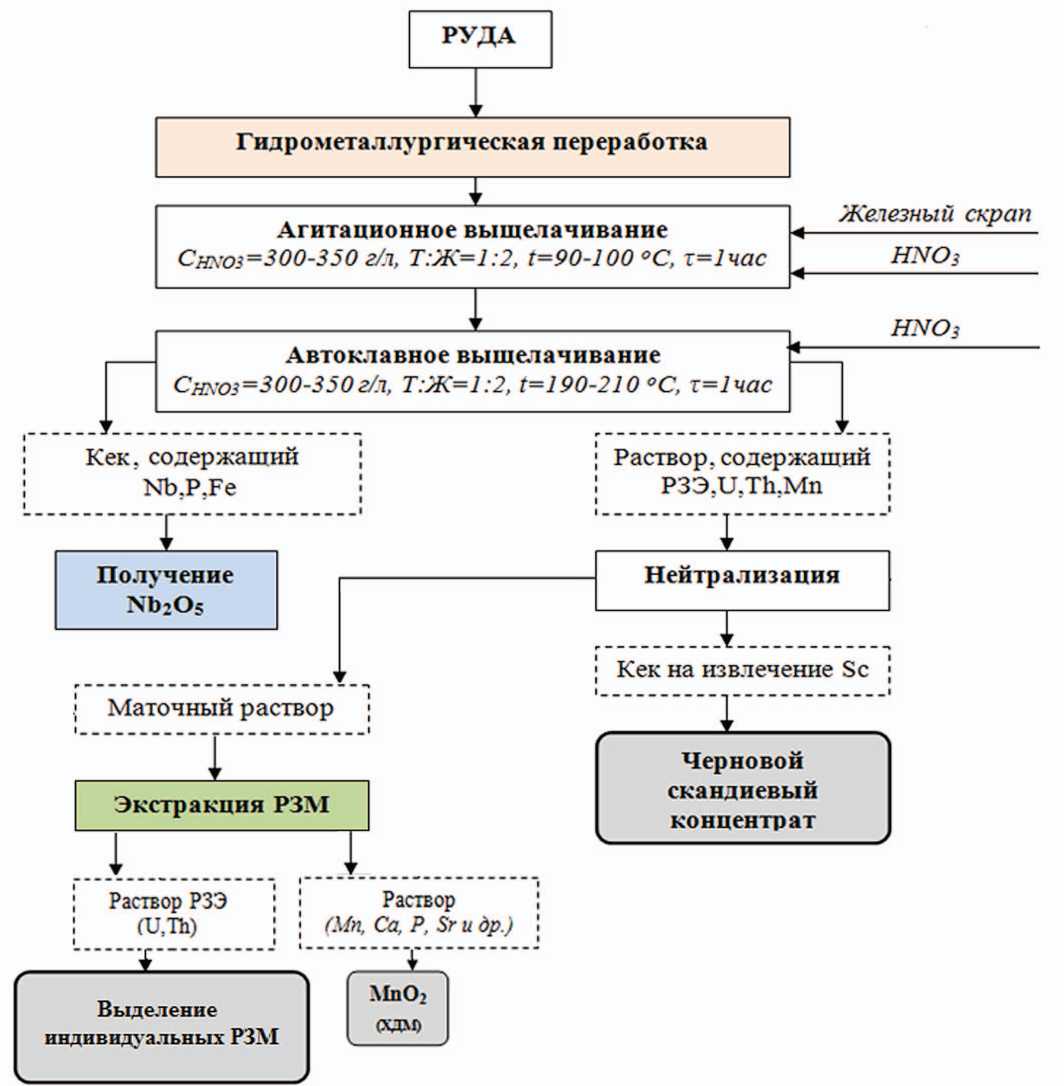

Одной из наиболее важных задач, которая решается на стадии гидрометаллургической переработки пирохлор-монацит-гётитовых руд, является отделение редкоземельных металлов от фосфора и железа. Удаление фосфора и железа из раствора достигается проведением процесса в автоклавных (гидротермальных) условиях при 200—230 °C, что способствует более селективному концентрированию фосфора и железа в нерастворимом остатке в результате термогидролиза и позволяет уже на следующей стадии использовать эффективное извлечение и очистку РЗЭ из обесфосфо-ренных азотнокислых растворов экстракцией трибутилфосфатом (рис. 4) [6].

Циркониевые руды Алгаминского рудопроявле-ния характеризуются одновременным присутствием двух главных циркониевых минералов, встречающихся

Рис. 3. А — тонкие срастания псиломелана (pm) с гётитом (gt) и каолинитом (kl) в левой части снимка; замещение гётита пиролюзитом (ps) в центральной и правой частях снимка; B — тесные срастания пиролюзита с псиломеланом, гётитом и каолинитом. Отраженный свет, николи параллельны

Fig. 3. A — thin healing of psilomelane (pm) with goethite (gt) and kaolinite (kl) in the left part of the image replacement of goethite with pyrolusite (ps) in the central and right part of the images; B — close intergrowth of pyrolusite with psilomelane, goethite and kaolinite. Reflected light, nicols are parallel

Рис. 4. Технологическая схема переработки пирохлор-монацит-гётитовых руд Чуктуконского месторождения Fig. 4. Technological scheme of processing of pyrochlore-monazite-goethite ores of Chuktukon deposit

в тесной ассоциации друг с другом, в материале крупностью менее 0.074 мм. Бадделеит присутствует в руде в виде полиминеральных агрегатов, в которых он тесно ассоциирует с породообразующими минералами и иногда с цирконом, а также образует колломорфные агрегаты. Циркон отмечается в виде индивидуализированных зерен и колломорфных образований, представлен двумя разновидностями: неизмененным цирконом, содержание которого в руде незначительно, и измененным в различной степени, количество которого варьирует от 5 до 30 % [3].

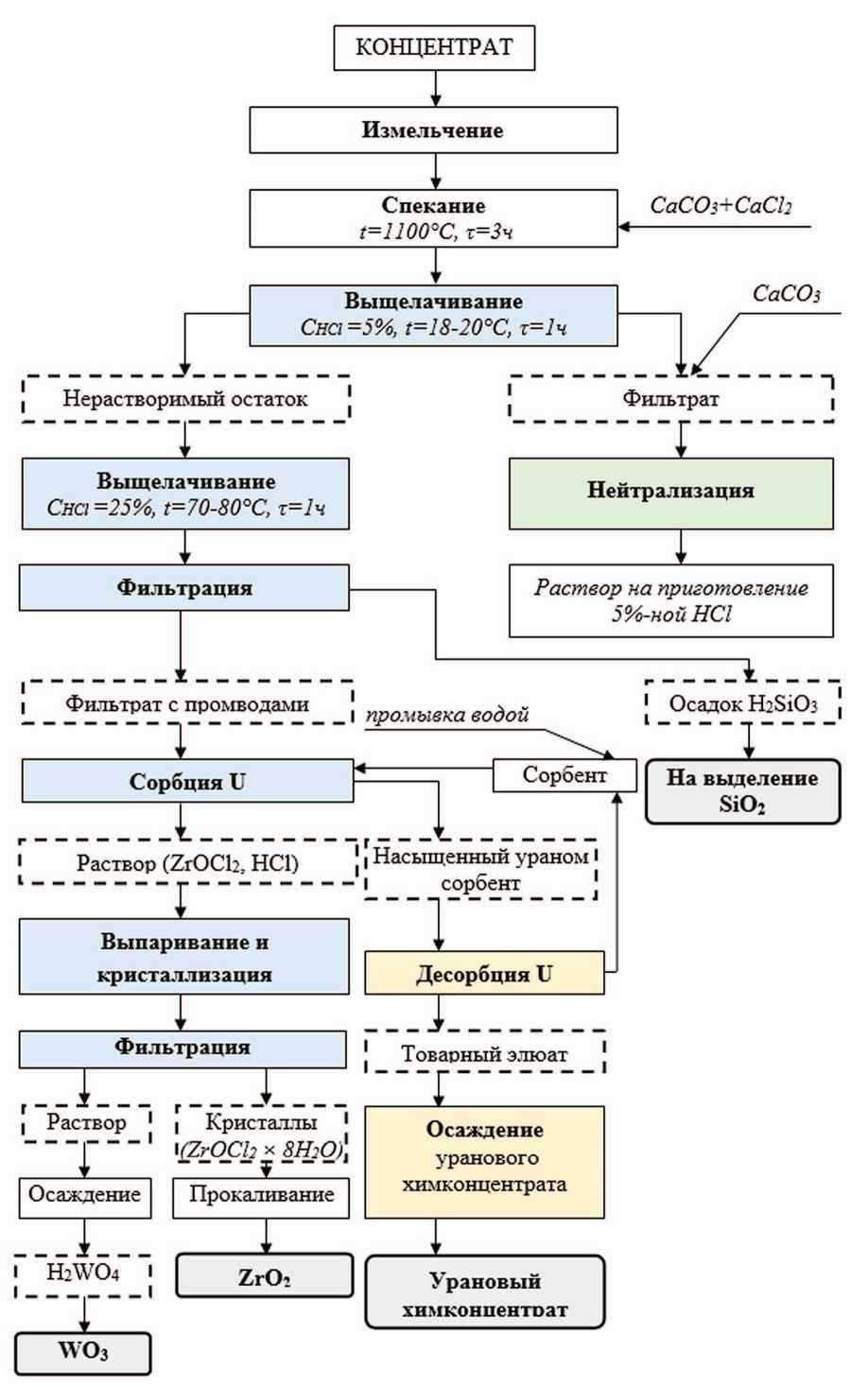

Для бадделеит-цирконовых концентратов Алга-минского рудопроявления была разработана термохимическая технология, основанная на спекании концентратов с карбонатом кальция. Различие в растворимости соединений, получаемых при термохимическом вскрытии концентратов, обеспечивает при последующем кислотном выщелачивании спека отделение циркония от основной массы продуктов разложения породообразующих минералов, концентрирующихся в кеке от вскрытия, и переход в раствор циркония (рис. 5), последующая переработка которого обеспечивает получение ZrO2 соответствующего качества [5].

Выводы

Прогнозными минералогическими критериями выбора технологий переработки редкометалльных руд являются:

-

— переменный гранулярный состав с высокой долей тонкодисперсного материала, сформированного индивидами и агрегатами, тесно ассоциирующими между собой;

Рис. 5. Технологическая схема переработки бадделеит-цирконовых концентратов Алгаминского рудопроявления Fig. 5. Technological scheme of processing baddeleyite-zircon concentrates of Algama ore occurrence

-

— полиминеральный состав, обусловленный одновременным присутствием нескольких полезных минералов разных парагенезисов;

-

— непостоянный химический состав как рудных, так и породообразующих минералов, вызванный широкими изоморфными замещениями атомов химических элементов в кристаллической структуре минералов.

Эти минералогические критерии применимы к рудам вышеуказанных объектов, и в совокупности они определяют качество исходных руд и продуктов обогащения, что позволяет в дальнейшем обосновать оптимальные пути извлечения полезного компонента, выбрать технологическую схему, обеспечивающую комплексную переработку руд.

Список литературы Минералогические критерии выбора технологии переработки руд редких металлов

- Быховский Л. З., Потанин С. Д., Чеботарева О. С. Минерально-сырьевая база редких металлов // Минеральные ресурсы России. Экономика и управление. 2017. № 4. С. 28-37.

- Котова О. Б. Минералогическое геоматериаловедение: рациональное использование природного и техногенного минерального сырья // Технологическая минералогия природных и техногенных месторождений: Сб. науч. ст. IX семинара по технол. минералогии. Петрозаводск, 2015. С 42-46.

- Левченко Е. Н., Ожогина Е. Г. Минералогия бадделеит-цирконовых руд Алгаминского месторождения // Разведка и охрана недр. 2016. № 3. С. 43-47.

- Лихникевич Е. Г., Ануфриева С. И. Особенности выделения редкоземельных элементов при комплексной переработке редкоземельно-ниобиево-фосфатных руд // Актуальные вопросы получения и применения РЗМ-2015: Сб. материалов междунар. науч.-практ. конф. Москва, 25 июня 2015 г. С. 73-75.

- Лихникевич Е. Г., Левченко Е. Н., Якушина О. А., Фатов А. С. Принципиальная термохимическая технология переработки циркон-бадделеитовых концентратов // Вестник ИГ Коми НЦ УрО РАН. 2016. № 3. С.18-25.