Минералогический генезис микроэлементов современных донных осадков рек урбанизированных территорий, испытывающих высокую техногенную нагрузку (на примере Москвы-реки и малых рек Московской области)

Автор: Латушкина Елена Николаевна, Рассказов Андрей Андреевич

Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Философия @vestnik-bsu

Рубрика: География: геоэкология

Статья в выпуске: 4, 2013 года.

Бесплатный доступ

В работе приведены результаты сравнительного анализа химического состава минеральных осадков, приуроченных к речным долинам Подмосковья, и геохимических данных руслового аллювия геосистем, подверженных высокой техногенной нагрузке, - малых рек Московской области и участка Москвы-реки.

Донные отложения, русловой аллювий, урбанизированные аквальные геосистемы, минералы, генезис и миграция микроэлементов

Короткий адрес: https://sciup.org/148181854

IDR: 148181854 | УДК: 549.02:550.42(46):552.143(52)

Текст научной статьи Минералогический генезис микроэлементов современных донных осадков рек урбанизированных территорий, испытывающих высокую техногенную нагрузку (на примере Москвы-реки и малых рек Московской области)

Донные осадки аквальных геосистем формируются под воздействием природных и техногенных факторов, геологических, геоморфологических, гидрологических, гидро-геохимических условий и физико-механических, физикохимических, биохимических и микробиологических процессов, протекающих в аквасистемах. За последние десять лет в диссертационных и иных геоэкологических исследованиях поверхностных водных объектов России (Т.Н. Алехина, А.И. Баканов, А.А. Бобко, Е.А. Галатова, М.В. Галеева, Н.Р. Журавель, В.В. Ивченко, Е.Н. Латушкина, О.А. Липатникова, И.Н. Малахов, В С. Михалевская-Целуйко, ОН. Нечитайло, М.В. Панина, Н.Л. Симонова, О.В. Соколова, Г.Ю. Толкачев, И И. Томилина, Т.Н. Шевцова, Е.П. Янин и др.) приводятся данные о минералогическом составе аллювия, распределении и накоплении химических элементов и соединений в современных донных осадках, антропогенных источниках поступления экополлютантов в водные бассейны [1, 7, 12-14, 16, 18, 20, 22-24, 26, 28]. При этом в работах делается вывод о техногенной природе генезиса некоторых микроэлементов. В то же время природа естественного разрушения минеральных частиц и сопутствующих им примесей с последующей их аккумуляцией в литологических разностях руслового аллювия остается вне поля зрения исследователей. С целью восполнения данного пробела был проведен сравнительно-сопоставительный анализ микроэлементного состава донных минеральных отложений, встречающихся в речных долинах урбанизированных территорий. В этой связи в качестве района исследований была выбрана Московская область. Основной гипотезой исследования было выдвинуто предположение о том, что если химический состав донных отложений и минералов, встречающихся в пределах водного бассейна, испытывающего высокую техногенную нагрузку, совпадает, то микроэле-ментный состав донных отложений характеризуется не только техногенным, но и природным генезисом, если нет - то антропогенный фактор воздействия на аквасистемы существенно превалирует над природным. Для проверки данной гипотезы:

-

- первое, проанализируем общую геологическую характеристику изучаемого района;

-

- второе, составим перечень минералов, встречающихся вблизи речных долин Подмосковья, и охарактеризуем их химический состав;

-

- третье, выявим микроэлементный состав донных отложений малых рек Московской области и Москвы-реки на участках, подверженных выраженной техногенной нагрузке;

-

- четвертое, сопоставим данные о химическом составе минералов и донных отложений рек и установим, какие минералы являются потенциальными источниками или поставщиками микроэлементов в аквасистемы.

Материалы и методы

Общая геологическая характеристика Подмосковья составлена по материалам Всероссийского научно-исследовательского геологического института им. А.П. Карпинского (ВСЕГЕИ) и Института геоэкологии им. Е.М. Сергеева РАН (ИГЭ РАН) - стратиграфической колонке дочет-вертичных отложений [11] и геологических карт дочетвертичных и четвертичных образований Московской области [6].

Сведения о минералогическом разнообразии Подмосковья получены из материалов, опубликованных Минералогическим музеем им. А.Е. Ферсмана РАН (коллекция В.И. Степанова «Минералы Подмосковья») и Минералогическим музеем Российского государственного геологоразведочного университета им. С. Орджоникидзе (коллекция минералов Е.П. Воларови-ча), и работ А.Е. Бехтина, Ю.А. Бурмина, Б.Б. Вагнера, А.М. Викторова, Е.П. Воларовича, А.А. Евсеева, В.Л. Зверева, Л.И. Звягинцева, Б.О. Манучарянца, А.Б. Никифорова, В.Г. Фекли-чева, Б.Б. Шкурского [2-5, 8, 10, 15, 17, 19, 21, 25].

Данные о микроэлементном составе донных осадков участков 26 рек (Пахра, Нищенка, Ка-нопелька, Рожая, Гвозденка, Купелинка, Петри- ца, Битца, Сосенка, Страдань, Сохна, Горкин-ская, Жданка, Ярцевка, Росторгуевка, Десна, Оранка, Незнайка, Мураниха, Ликово, Клязьма, Лами, Вяз, Протва, Осетр, Лобь) и 12 ручьев (Беляевский, Больничный, Черный, Художественный, Висенский, Свинорье, Внуковский, Апре-левский, Жодочи, Северный, Плещеевский, Промышленный) Московской области, испытывающих повышенное техногенное воздействие, были получены из публикаций Е.П. Янина [27, 28].

Образцы донных отложений отбирались на участке Москвы-реки, расположенном в пределах г. Москвы, в местах источников поступления поллютантов. Отбор осуществлялся в соответствии с требованиями ГОСТ 17.1.5.01-80.

Спектральный эмиссионный анализ применялся для определения микроэлементного состава донных отложений в лаборатории аналитической химии Российского университета дружбы народов.

Сравнительно-сопоставительный анализ проводился с целью сравнения химического состава минералов и их примесей с геохимическими параметрами донных отложений малых рек Московской области и Москвы-реки и выявления, какие из минералов и сопутствующих им примесей являются поставщиками микроэлементов в речные геосистемы.

Результаты и обсуждение

Общая геологическая характеристика Московской области. На кристаллическом фундаменте центральной части Русской платформы, образованном гнейсами, гранитами и мигматитами архейско-протерозойского возраста AR-PRi, расположена мощная толща морских осадков. В основании осадочного чехла залегают морские песчаники с гравием, слюдистоглинистые сланцы и окаменевшие глины рифея R и венда V. В эру палеозоя PZ на глинах кембрийской системы € сформировались девонские D известняки, доломиты, мергели, глины и песчаники, которые покрывают каменноугольные С известняки, доломиты, мергели, сланцеватые глины, бурые угли и биогенные породы. В общей сложности отложения девона D и карбона С составляют основную часть мощности осадочного чехла. На кровле отложений карбона С залегают породы юрской J и меловой К систем мезозойской группы MZ. Типичными юрскими отложениями являются морские черные и темно-серые слюдистые глины с включениями конкреций пирита и фосфоритов, серые, светложелтые и белые кварцевые морские пески с линзами песчаников, а также темно-зеленые глауконитовые морские пески, породы, богатые биогенным материалом, бокситы. Характерными осадками мелового периода К являются пески и песчаники, среди которых преобладают белые кварцевые пески с линзами песчаников, рыжие пески с линзами ожелезненных песчаников, слои пород с конкрециями пирита и фосфоритов, черные слюдистые глины. Отложения кайнозоя KZ неогенового периода N практически не сохранились на территории области, они представлены на некоторых участках маломощными белыми крупнозернистыми песками. На существенной части дневной поверхности Подмосковья обнажаются осадки каменноугольной С, юрской J и меловой К систем. На отложениях древних подмосковных морей, как правило, залегают ледниковые отложения, покрытые суглинками четвертичного периода Q.

Минеральные ассоциации как природные источники микроэлементов в поверхностные водные объекты урбанизированных территорий (на примере Московского региона). Седиментационный материал водных геосистем может образовываться автохтонным путем или в результате накопления отмерших гидробионтов и аллохтонным - посредством накопления осадочного материала, поступающего с водами притоков и вследствие эрозии почв и берегов, размыва дна, а также с поверхностным и подземным стоком.

Согласно карте месторождений минеральных ассоциаций Подмосковья, составленной А.А. Евсеевым [9], существенная часть месторождений приурочена к речным долинам. Это означает, что минералы, входящие в состав обнажающихся на дневную поверхность пород каменноугольной С, юрской J и меловой К геологических систем, представляют собой седиментационный материал для аквасистем. В исследовании В.Г. Фекличева указано, что список минералов центральной части Русской платформы насчитывает 130 наименований [25]. Рассмотрим те из них, которые были обнаружены в карьерах вблизи речных долин (табл. 1).

Таблица 1

Химический состав минералов, приуроченных к водным бассейнам Московской области

|

Геологический индекс |

Название минерала, общая формула |

Химический состав минералов и примесей |

|

1 |

2 |

3 |

|

лс |

Галенит PbS |

РЬ - 86,6%, S- 13,4%; примеси: Ag, Си, Zn, Se, Bi, Fe, As, Sb, Mo и др. |

|

лс |

Сфалерит ZnS |

Zn - 67,1%, S- 32,9%; примеси: Fe < 20,0%, Си, Sn, Cd, In, Co, Mn, Hg и др. |

|

СьзЛС |

Пирит Fe[S2] |

Fe - 46,6%, S- 53,4%; примеси: Co, Ni, As, Sb, Си, Au, Ag и др. |

|

С2ЛС |

Марказит Fe[SJ |

Fe - 46,6%, S - 53,4%; примеси: As, Sb, Tl и др. |

|

C1,2J |

Флюорит CaF2 |

Ca - 51,2%, F - 48,8%; примеси: Cl, Fe2O3, Ge, битуминозные вещества, редкие земли, редко U |

|

C2J |

Ратовкит CaF2 |

Са - 51,2%, F - 48,8%; примеси: С/, FeP3, Ge, битуминозные вещества, редкие земли, редко U |

|

лс |

Рутил TiO2 |

Ti - 60%; примеси: FeO, Fe2O3, Sn44, Cr34, Г3, Nb54, Ta54 |

|

C2J |

Пиролюзит МпО2 |

Mn - 63,2%; примеси: Fe2O3, SiO2, HP |

|

СьзЛС |

Кварц SiO- |

SiO2, примеси: Mg, Ca, P, Sr, Fe, Mn, Си, Zn, Co, Ni, Cr, Pb, Al, B, Cd, Mo, Ti, Ba, Sn; механические примеси: CO2, H2O, NaCl, CaCO3 и др. |

|

СьзЛС |

Кремень SiO2 |

|

|

C1-3J |

Аметист SiO2 |

|

|

C1.3J |

Халцедон SiO2 |

|

|

C3J |

Цитрин SiO2 |

|

|

C2J |

Кварцин SiO- |

|

|

C2J |

Карнеол SiO2 |

|

|

C1-2J |

Агат SiO2 |

|

|

C1-2J |

Опал SiO2 |

|

|

C2.3J |

Гематит Fe2O3 |

Fe - 70,0%; примеси: Ti, Mg |

|

ЛС |

Ильменит FeTiO3wnnFeOTiO2 |

Fe - 36,8%, Ti - 31,6%, 0 - 31,6%; изоморфные примеси: Mg, Mn, Cr, Al, V |

|

ЛС |

Магнетит Fe3+(Fe2+Fe3+)O4 |

FeO - 31 %, Fe2O3 - 69%; примеси: TiO2, Cr2O3,MgO,Al2O3,Fe2+V3+2O4 |

|

C2.3J |

Гиббсит А1[ОН]Э |

Al2O3 - 65,4%, HP - 34,6%; примеси: FeP3 < 2,0%, Ga2O3 < 0,006%, SiO- |

|

ЛС |

Лепидокрит FeOOH |

FeP3 - 89,9%, H2O - 10,1% |

|

СьзЛС |

Гетит HFeO2 |

Fe2O3 - 89,9%, H2O - 10,1% |

|

лс |

Лимонит HFeO2 |

Fe2O3 - 89,9%, H2O - 14,0% |

|

C2J |

Асболан тМп0пМп021НР |

MnO2 - 60,0-80,0%, MnO - 8,0-25,0%, H2O - 4,0-6,0%, NiO; примеси: оксиды Ba, Ca, Co, Си, Mg, Zn, Si, Fe,Al |

|

C2J |

Вад тМп0пМп021НР |

MnO2, MnO, H2O; примеси: К, Ba, Си, Zn, Fe, Pb, W, Li, Co, Ni |

|

C3J |

Рансьеит (СаМп24)Мп44 Р9- ЗН2О |

MnO, MnO 2, H2O |

|

C1-3J |

Кальцит Са[СО3] |

CaO - 56,0%, CO2 - 44,0%; примеси: Mg, Fe, Mn (до 8,0%), Zn (до 2,0%), Sr и др. |

|

C3J |

Доломит CaMg[CO3]2 |

CaO - 20,4%, MgO - 21,7%, CO2 - 47,9%; изоморфные примеси: Fe24, Zn, Ni, Co |

|

С3ЛС |

Сидерит Fe[CO 3] |

FeO - 62,1% (Fe - 48,3%), CO2 - 37,9%; изоморфные примеси: Mg, Mn |

|

C2J |

Таковит МРЧСОрОЩ^АНр |

NiO,Aip3,HP |

|

C1-3J |

Гипс Ca[SO4]2H2O |

CaO - 32,5%, SO3 - 46,6%, HP - 20,9%; примеси: глинистое вещество, песчинки, сульфиды и др. |

|

C3J |

Ангидрит Ca[SO4] |

СаО -41,2%, SO3 - 58,8%; примеси: Sr |

|

C2.3J |

Ярозит KFe3[SO4]2[OH]6 |

КР - 9,4%, FeP3 - 47,9%, SO3 - 31,9%, Н2О - 10,8%; примеси: Na, Се, SiO2, А12О3 и др. |

|

ЛС |

Монациты (Се, La, Nb...)[PO4] |

окислы Се, La, Nb - 50,0-68,0%, Рр5 - 22,0-31,5%; изоморфные примеси: ТР3 < 5,0%, ThO2 - 5,0-10,0%, ZrO2< 7,0%, SiO2 < 6,0%, CaO, SO3, MgO, MnO, PbO, Fe2O3, Aip3, H2O |

|

C2.3J |

Вивианит Fe243[РО4]2-ВНР |

FeO - 43,0%, PP5 - 28,3%, HP - 28,7% |

|

C2J |

Дельвоксит |

Fe2O3 - 34,2-46,5%, PP5 - 16,04-24,47%, HP - 28,03-49,76%, |

|

Fe4(PO4)2(OH)8nH2O |

СаО < 2% |

|

|

C2J |

Митридатит Са2Ре3+3(PO4)O2-3H2O |

Fе2О3, СаО, Р2О5, НМ |

|

C2J |

Феррофосфат Fe3(PO4)2-4H2O |

Fe2O3,FeO,PM5,HM |

|

C2J |

Оксикерченит Fe8(OH)8[P04]617H20 |

Fe203,P2O5,H2O |

|

C2J |

Тюямунит Ca[UO2]2[V2O8]-8HM |

СаО - 5,87%, UO3 - 59,96%, VMs - 19,06%, НМ - 15,11%; примеси: Na2O, КМ, MgO, СиО, SiO2 |

|

C2J |

Карнотит KjUOJJVMdAHM |

КМ - 10,44%, UO3 - 63,41%, V2O5 - 20,16%, НМ - 5,99%; примеси: Na2O, MgO, СаО, СиО, РЬО др. |

|

JK |

Циркон Zr[SiO4] |

ZM2 - 67,1%, Zr - 49,5%, SiO2 - 32,9%; примеси: РеМз < 0,35%, СаО < 4,0%, А1Мз,Н]О2 |

|

JK |

Ставролит Fe[OH]22Al2SiO5 |

FeO - 15,8%, А1Мз - 55,9%, SiO2 - 26,3%, НМ - 2,0%, Fe23 частично замещается на Мп23 |

|

JK |

Альмандин Fe3Al2[SiO4]3 |

FeO - 43,3%, А12О3 - 20,5%, SiO2 - 36,2%; примеси: К2О, NaM, Р2О5, V2O5, ВеО и др. |

|

JK |

Турмалин XY3Z6(BO3)3[SiMisJ(O, ohjm где X-Na, Ca,K; Y - Li, Mg, Mn23, Fe2. Al, Ti; Z - Mg, Fe23, Al, Fe33, Cr, V33 |

SiO2 - 30,0-44,0%, ВМз - 8,0-12,0%, А12О3 - 18,0-44,0%, FeO+Fe2O3 < 38,0%, MgO < 25,0%, NaM < 6,0%, СаО < 4,0%, НМ - 1,0-4,0%; изоморфные примеси: К2О < 2,5%, Li2O < 1,3%, МпО < 3,5%, Сг2О3< 10,7%, F,Cl |

|

C2J |

Палыгорскит* |

СаО, Al2O3, MgO, Fe2O3, SiO2, Н2О |

|

C2J |

Сепиолит Mg4[SiMi5](OH)26HM |

MgO,SiO2,HM |

|

C3J |

Каолинит Al4[SiM ю][ОН] |

А1Мз - 39,5%, SiO2 - 46,5%, НМ - 14,0%, примеси: РеМз, MgO, СаО, NaM, КМ, BaO, SiO |

|

C2.3J |

Галлуазит Al4[SiMio][OH]84Hp |

А12О3 - 34,7%, SiO2 - 40,8%, НМ - 24,5%; примеси: Ре2О3, Cr2O3, MgO, FeO, NiO, СиО, ZnO |

|

C2J |

Аллофан mAl2O3nSiO2pH2O |

А12О3 - 23,5-41,6%, SiO2 - 21,4-39,1%, НМ - 39,0-43,9%, РеМз < 0,%%,MgO < 0,3%, СаО > 2%, KM+NaM < 0,3%, СиО > 1,6%, ZnO < 4,0%, СО < 1,2%,Р2О5< 1,3%, SO3 < 0,2% |

|

JK |

Иллит* |

КМ - 2-6%, НМ - 8-9%, SiO2 - 50-55%, А12О3 < 25-33%; примеси: РеМз, MgO, СаО и др. |

|

JK |

Вермикулит* |

состав непостоянен и зависит от количества молекулярной воды: MgO - 14-23%, РеМз - М7%, РеО - 1-3%, SiO2 - 37-42%, А12О3 - 10-13%, НМ - 8-18%, КМ < 5%, №0 < 11% |

|

C2JK |

Глауконит* |

КМ - 4-9,5%, NaM - 0-3%, А1Мз - 5,5-22,6%, РеМз - 6,12,79%, РеО - 0,8-8,6%, MgO - 2,4-4,5%, SiO2 - 47,6-52,9%, НМ -4,9-13,5% |

|

C2.3J |

Монтмориллонит* |

состав непостоянен, зависит от содержания воды: SiO2 - 4856%, А1Мз - И-22%, Ре2О3 - > 5%, MgO - 4-9%, СаО > 0,8%, НМ - 12-24%, могут присутствовать К2О, Na2O и др.; примеси: Ре, К |

|

JK |

Нонтронит* |

состав переменный: А1Мз < 14%, MgO < 8%, СаО < 2%, КМ и NaM, NiO, СгМз, примеси: Ti,Mg, Са |

|

C3J |

Гидробиотит* |

КМ -6,18-11,43%, MgO - 0,28-28,34%, РеО - 2,74-27,6%, Ре2О3 - 0,13-20,65%, А1Мз - 9,43-31,69%, SiO2 - 32,83-44,94%, НМ - 0,89-4,61%, Р< 4,23%, примеси: TiO2, Na2O, УМз, ММ, МпО, BaO, SrO, Cs2O и др. |

|

JK |

Полевые шпаты: Альбит Na[AlSi3O8], Анорит Са[А1ММв] Санидин K[AlSi3O8] Ортоклаз K[AlSi3OJ Микроклин MAlSiflJ |

КМ - 16,9%, А120з - 18,4%, SiO2 - 64,7%, Na2O; примеси: BaO, FeO, Ре2О3, RbM, Cs2O и др. |

Примечание; * - общая формула минерала вынесена за пределы таблицы; палыгорскит (Mg5.3x.r^l2x)5.nJSilf)20](H2O)4(OH)2-Can(H2O)4-,

■иллт K<1Al<2[(Si,Al)40io][OH]2nHM', вермикулит (Mg.Fe23 ,Ре33)<з[А1<181<М ю][ОН]2-4НМ', глауконит КАРе3,Fe23Mg) <2,s[(Si^l)SiMю][OH]2nH2O;

монтмориллонит MSo,33Alip7)PuOio][OH]2-[Na0 33(H20)4]', нонтронит (FеД1)2[Si4.MxOю][ОН]2Na2x(HММ, гидробиотит K(FeMg)3[Al,SiMю][ОН,Р]2 или K2O 6Mg,Fe)O Al2O3 6SiO2-2H2O

Из приведенной таблицы видно, что минеральные ассоциации могут являться поставщиками широкого спектра микроэлементов в водные объекты, которые впоследствии будут аккумулироваться в осадочном материале аквасистем.

Микроэлементный состав донных отложений малых рек Московской области и участка Москвы-реки, подверженных выраженной техногенной нагрузке. В результате широкомасштабного исследования малых рек Московской области, проведенного специалистами Института минералогии, геохимии и кристаллохимии редких элементов (ИМГРЭ), в пробах донных отложений эмиссионным спектральным анализом были обнаружены: Be, В, В, Ti, V, Сг, Мп, Со, Ni, Си, Zn, Ga, Sr, У, Zr, Mb, Mo, Ag, Sn, Ba, W, Pb, Bi, Li, Hg. В составе образцов донных отложений Москвы-реки на участке в пределах г. Москвы были определены: Be, В, Р, Ti, V, Сг, Мп, Со, Ni, Си, Zn, Ga, Sr, Y, Zr, Mb, Mo, Ag, Sn, Ba, W, Pb, Bi, Na, Mg, Al, Si, Ca, Fe, La, As, Cd. Разница в перечне микроэлементов, содержащихся в образцах современных донных осадков малых рек и Москвы-реки, скорее всего, связана с чувствительностью приборов-установок для спектрального анализа и не является существенной.

Генезис микроэлементов донных отложений рек урбанизированных территорий. Результаты сравнительно-сопоставительного анализа химических элементов, входящих в кристаллическую структуру минералов (табл. 1) и в состав донных отложений рек урбанизированных территорий, позволяют считать, что:

-

- наличие кремния Si в пробах руслового аллювия обусловлено присутствием частиц минералов семейства кремнезема класса окислов (кварц, кварцин, халцедон, кремень, агат, аметист, опал, цитрин, карнеол) и класса силикатов и алюмосиликатов (циркон, ставролит, альмандин, турмалин, палыгорскит, сепиолит, каолинит, галлуазит, аллофан, иллит, вермикулит, глауконит, монтмориллонит, гидробиотит, полевые шпаты);

-

- железа Fe - минералов группы пирита класса простых сернистых соединений (пирит, марказит), семейств корунда (гематит, ильменит) и шпинелидов (магнетит) класса простых и сложных окислов, группы гиббсита класса гидроксилов (лепидокрит, гётит, лимонит), классов карбонатов (сидерит, ярозит) и силикатов и алюмосиликатов (вивианит, дельвоксит, митридатит, феррофосфат, оксикерчинит, ставролит, альмандин, турмалин, палыгорскит, аллофан, вермикулит, глауконит, монтмориллонит, гидробиотит);

-

- алюминия А1 - минералов классов: гидро-окислов (гиббсита), карбонатов (таковит), силикатов и алюмосиликатов (ставролит, альмандин, турмалин, полыгорскит, каолинит, галлуазит, аллофан, иллит, вермикулит, глауконит, монтмориллонит, нонтронит, гидробиотит, полевые шпаты);

-

- кальция Са - минералов классов: фторидов (флюорит, ратовкит), гидроокислов (рансьеит), карбонатов (кальцит, доломит), сульфатов (ангидрит, гипс), фосфатов, арсенатов и ванадатов (митридатит, тюямунит), силикатов и алюмосиликатов (турмалин, палыгорскит, аллофан, монтмориллонит, дельвоксит, нонтронит, полевые шпаты);

-

- магния Mg - минералов семейства кальцита класса карбонатов (доломит) и класса силикатов и алюмосиликатов (турмалин, палыгорскит, сепиолит, аллофан, вермикулит, глауконит, монтмориллонит, нонтронит, гидробиотит);

-

- фосфора Р - минералов класса фосфатов, арсенатов и ванадатов (монацит, вивианит, дельвоксит, митридатит, феррофосфат, оксикерченит) и аллофана - представителя класса силикатов и алюмосиликатов;

-

- натрия Na - минералов класса силикатов и алюмосиликатов (турмалин, аллофан, глауконит, монтмориллонит, нонтронит, полевые шпаты);

-

- марганца Мп - минералов классов окислов (пиролюзит), гидроксилов (асболан, вад, рансьеит) и силикатов и алюмосиликатов (ставролит и турмалин);

-

- никеля Ni - минералов группы псиломелана класса гидроксилов (асболан), группы гидро-талькита класса карбонатов (таковит), гидрослюд подкласса силикатов с непрерывными слоями тетраэдров SiO4 в кристаллических структурах (вермикулит, нонтронит);

-

- титана Ti - минералов группы рутила (рутил) и семейства корунда (ильменит) класса простых и сложных окислов;

-

- ванадия V - минералов группы урановых слюдок класса фосфатов, арсенатов и ванадатов (тюямунит и карнотит);

-

- цинка Zn - минералов группы сфалерита класса сернистых соединений (сфалерит) и группы аллофана подкласса силикатов с непрерывными слоями тетраэдров SiO4 в кристаллических структурах (аллофан);

-

- бора В - минерала группы турмалина подкласса силикатов с изолированными группами тетраэдров SiO4 в кристаллических структурах (турмалин);

-

- меди Си - минерала группы аллофана класса алюмосиликатов (аллофан);

-

- циркония Zr - минерала группы циркона подкласса с изолированными тетраэдрами SiO4 в кристаллических структурах (циркон);

-

- свинца РЬ - минерала группы галенита класса сернистых соединений (галенит);

-

- ниобия Nb и лантана La - минерала группы монацита класса фосфаты, арсенаты и ванадаты (монацит).

Первичные и вторичные минералы, подвергаясь механическому разрушению, измельчаются преимущественно по плоскостям спайности и границам срастания. Такое разрушение происходит, например, за счет трения частиц при их перемещении с потоком воды как по направлению к речному руслу, так и с русловым потоком по ходу течения реки. Химическое разрушение первичных минералов почв приводит к образованию вторичных, которые потоком воды выносятся из почвы и впоследствии накапливаются в аквасистемах, образуя современные донные отложения. Именно поэтому присутствие в образцах руслового аллювия рек урбанизированных территорий Si, Fe, Al, Са, Mg, Р, Na, Мп, Ni, Ti, V, Zn, В, Си, Zr, Nb, Pb, La может объясняться не только природой их техногенного происхождения, но и естественного - минералогического генезиса.

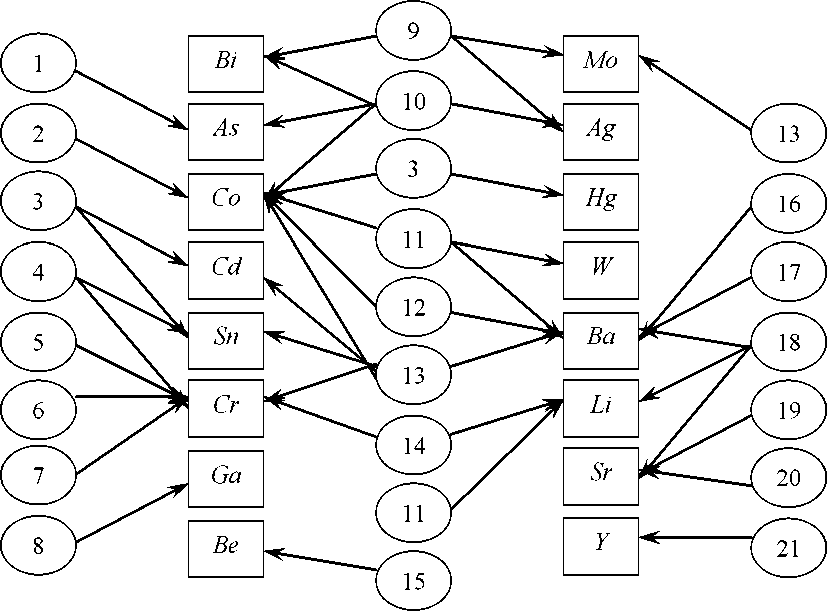

В составе донных осадков существенное значение имеют примеси минералов, которые в результате геологических процессов становятся поставщиками микроэлементов в водные бассейны (рис. 1).

Рис. 1. Микроэлементы, поступающие с примесями минералов в донные осадки урбанизированных аквасистем Подмосковья: 1 - марказит, 2 - доломит, 3 - сфалерит, 4 - ратовкит, 5 - ильменит, 6 - магнетит, 7 - галлуазит, 8 - гиббсит, 9 - галенит, 10 - пирит, И - вад, 12 - асболан, 13 - минералы семейства кремнеземы, 14 - турмалин, 15 - альмандин, 16 - полевые шпаты, 17 - каолинит, 18 - гидробиотит, 19 - ангидрит, 20 - кальцит, 21 - монациты

Так, за счет примесей донные отложения обогащаются Be, Cr, Со, Ga, Sr, Y, Mo, Ag, Sn, Ba, W, Bi, As, Cd, Li, Hg и Si, Fe, Al, Ca, Mg, P, Na, Mn, Ni, Ti, V, Zn, В, Си, Zr, Nb, Pb, La, которые также поступают в водные объекты и аккумулируются в осадках. Это означает, что наличие указанных элементов в русловом аллювии в первую очередь объясняется их природным происхождением.

Таким образом, можно сказать, что подтверждается гипотеза о минералогическом генезисе микроэлементов современных донных осадков рек урбанизированных территорий, испытывающих высокую техногенную нагрузку.

Выводы

Сравнительный анализ химического состава минералов и их примесей с геохимическими параметрами донных отложений рек урбанизиро- ванных территорий, подверженных техногенному воздействию, - малых рек Московской области и участка Москвы-реки, расположенного в пределах г. Москвы, позволяет резюмировать:

-

1. Генезис микроэлементов в русловом аллювии вызван: условиями залегания минералов в пределах каменноугольной С, юрской J и меловой К систем; геоморфологическими особенностями речных долин, а именно естественным понижением рельефа, выходом на дневную поверхность пород карбона С, юры J и мела К, в том числе в местах обрывов берегов рек; процессами почвообразования, приводящими к трансформации первичных минералов во вторичные; гидрогеологическими параметрами территории - вымыванием с потоками воды мине

-

2. Содержание в образцах современных донных осадков Si, Fe, Al, Са, Mg, Р, Na, Мп, Ni, Ti, V, Zn, В, Си, Zr, Nb, Pb, La связано в первую очередь с химическим составом минеральных ассоциаций, приуроченных к долинам рек Московской области;

-

3. Наличие в аллювиальных отложениях рек, испытывающих высокую техногенную нагрузку, Be, В, Р, Ti, V, Cr, Мп, Со, Ni, Си, Zn, Ga, Sr, Y, Zr, Nb, Mo, Ag, Sn, Ba, W, Pb, Bi, Li, Hg, Na, Mg, Al, Si, Ca, Fe, La, As, Cd обусловлено не только техногенным генезисом, но и природным - за счет состава разрушающихся минеральных ассоциаций.

ральных частиц из грунта и с поверхности почвы в речную геосистему и др.;