Минералогический состав элювиально-глеевых желтоземов (на примере почв дендрария г. Сочи)

Автор: Чижикова Н.П., Гуров И.А.

Журнал: Бюллетень Почвенного института им. В.В. Докучаева @byulleten-esoil

Статья в выпуске: 69, 2012 года.

Бесплатный доступ

Состав тонкодисперсных фракций (менее 1, 1-5, 5-10 мкм), выделенных из желтоземов, сформировавшихся на «северном пределе» причерноморской влажносубтропической зоны Северо-Западного Кавказа, представлен глинистыми и сопутствующими минералами, неоднократно фиксируемыми ранее в корах выветривания и их дериватах, характерных для данной природной зоны. Илистая фракция состоит из серии смешанослойных минералов, среди которых в пределах профиля доминируют хлорит-вермикулиты и слюда-смектиты. Подчиненное положение занимают диоктаэдрические гидрослюды, каолинит. Почвообразование привело к дифференциации профиля как по содержанию фракции менее 1 мкм, так и по составу минералов в ней. В элювиальной части профиля отсутствует индивидуальный смектит и относительно накапливаются минералы типа гидрослюд, каолинита, хлорит-вермикулитов. Из продуктов разрушения сегрегируется лепидокрокит, в большей мере в гор. AYEL. Распределение по профилю фракций 1-5, 5-10 мкм равномерное, доминирует кварц.

Желтоземы элювиально-глеевые, тонкодисперсная фракция, смешанослойные образования, хлорит-вермикулит, каолинит

Короткий адрес: https://sciup.org/14313558

IDR: 14313558 | УДК: 631.4

Текст научной статьи Минералогический состав элювиально-глеевых желтоземов (на примере почв дендрария г. Сочи)

В работе изложены результаты исследований минералогического состава тонкодисперсных фракций желтоземов, развитых на «северном пределе» причерноморской влажносубтропической зоны Западного Кавказа. Более конкретно, на территории широко известного своей уникальной системой землепользования сочинского дендрария, представляющего собой лесопарковый массив,

Бюллетень Почвенного института им. В.В. Докучаева. 2011. Вып. 69 состоящий из интродуцированной растительности, собранной из различных, в основном субтропических, тропических и экваториальных регионов Мира. Возраст насаждений колеблется от 120 до нескольких лет. Таким образом, в дендрарии воссозданы уничтоженные на прилегающих территориях лесные приморские ландшафты колхидского типа, но с заменой аборигенных дуба, бука и граба на интродуценты.

Приморская предгорная полоса Краснодарского края от района Туапсе до р. Псоу (граница с Абхазией) отличается наивысшим природно-климатическим потенциалом на территории России (Беседина, 2004): среднегодовой температурой 14,1°С (период 1900-2000 гг.), варьирующей в значительных пределах годовой суммой осадков 1400-1800 мм (в последние 30 лет до 2000 мм и более), периодом активных температур (выше 10°С) 8-9 месяцев. Особенностью территории являются регулярные дожди в зимний период, способствующие постоянному переувлажнению практически не промерзающих почв, вместе с летними засухами в июле-сентябре, когда температура верхних горизонтов достигает 70°С, что способствует их иссушению и растрескиванию.

Наиболее часто желтоземы фиксируются на пологих поверхностях древних морских террас, а также вершинах холмов, с высотой не более 200-250 м над ур. м. Они перекрыты элюво-делювием зеленовато-серых карбонатных аргиллитов и мелкозернистых песчаников, отложения датированы олигоценовым возрастом (Инженерно-геологическая..., 1959), а также желтоцветным пролюво-делювием, предположительно являющихся переотложенным материалом древних почв и кор выветривания. Общая площадь желтоземов России по данным широкомасштабного почвенного обследования, которое проводилось в 1982 г. составила 2500 га (Беседина, 2004).

Целью работы является определение основных закономерностей профильного распределения тонко дисперсных фракций (<1, 1.5-10 мкм) элювиально-глеевых желтоземов влажных субтропиков России. Такие исследования на территории Сочи ранее практически не проводились (Карасева, 1975). Выяснение данного вопроса важно для установления типов элементарных почвообразовательных процессов (ЭПП) во влажных субтропиках России и степени их сродства с ЭПП почв влажных субтропиков Закавказья.

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ

Фракции 1-5, 5-10 мкм, которые являются объектом наших исследований, выделены из изученного на территории сочинского дендрария элювиально-глеевого хорошо дифференцированного желтозема, приуроченного к поверхности древней морской террасы высотой около 100 м над ур. м.

Ela данной территории долгое время находился питомник сосен (Pinus radidta, Pinus brutia var. pityusa, Pinus nigra subsp. pallasiana, Pinus massoniana) кипарисов (Cupressus lusitanica Mill.) и кипарисовиков (Chamaecyparis lawsoniana, Chamaecyparis obtusa), взрослые деревья которых составляют древесный ярус. Поверхность почвы покрыта мощной подстилкой (до 5 см) из сла-боразложившегося хвойного и кипарисового опада. Уклон не более 4°, экспозиция северо-западная. Краткая морфологическая характеристика желтозема элювиально-глеевого:

AY, 0-5 (9) см. Серо-бурый, зернисто-комковатый, свежий, среднесуглинистый, уплотненный, встречаются редкие мелкие Fe-Mn конкреции, корней немного, переход заметный по цвету

AELnn, 5(9)-39(40) см. Серовато-палевый с обильными бурыми ржавыми и темными пятнами, встречаются Fe-Mn конкреции, диаметром до 3 см, комковатый, единичные корни, среднесуглинистый, переход заметный по цвету.

BMfn, 39(40)-61 см. Неоднородный, палево-оливковый, с ржавыми пятнами, плотный, свежий, тяжелосуглинистый, Fe и Мп конкреции (больше чем в вышележащем горизонте), бесструктурный, граница волнистая, переход заметный по проявлению конкреционности.

Bm,nn, 61-93 см. Конкреционный горизонт, состоит главным образом из Fe-Mn конкреций, наиболее плотный горизонт профиля

BMCg, 93-120...см. Мраморовидный, ярко-желтый, с сизыми пятнами, глинистый, бесструктурный, свежий, редкие Fe и Мп конкреции небольшого размера.

Наибольшее содержание гумуса характерно для гор. АУ, и составляет 7%, в некоторых случаях может быть выделен даже близкий к темногумусовому верхний подгоризонт. Высокая гумус сированность верхних 10-15 см вообще характерна для большинства желтоземов района Сочи. С глубины в 15 см содержание гумуса резко уменьшается (более чем в 4 раза), достигая минимума

Таблица 1. Физико-химические свойства желтозема элювиальноглеевого

Реакция среды на большей части профиля кислая (5,4-5,8), и только в переходном к почвообразующей породе гор. BMCg составляет 6,6 (вероятно сказывается близость карбонатных подстилающих пород). Сумма поглощенных оснований наибольшая в верхнем горизонте, что может быть связано с внесением удобрений и поступлением на поверхность почвы отходов близлежащего кафе. Заметно обеднен поглощенными основаниями элювиальный горизонт. При этом в нижней, более тесно связанной с почвообразующими породами части профиля (гор. BMfn, Bm,nn, BMCg), этот показатель вновь заметно возрастает, что связано с увеличением количества набухающей фазы.

Наибольшее содержание подвижных форм железа фиксируется в верхних горизонтах с постепенным снижением вниз по профилю.

Выделение илистой и пылеватых фракций проведено по методике Горбунова (1971). Состав минералов определен рентген-дифрактометрическим методом на аппаратуре фирмы Карл-Цейсс Иена (Германия).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

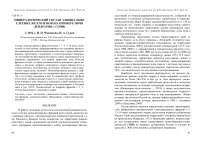

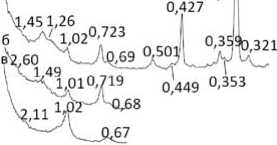

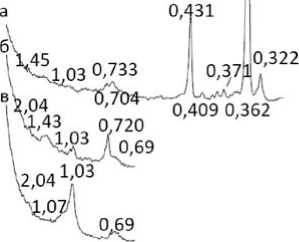

В илистой фракции в пределах профиля идентифицированы смешанослойные образования с различным сочетанием пакетов хлоритового, вермикулитового и смектитового типов (табл. 2, рис. 1). Мотив переслаивания пакетов в пределах профиля меняется. Эти образования диагностируются по наличию островершинного рефлекса в области 1,4 нм. При сольватации этиленгликолем межплоскостные расстояния этих образований в верхних горизонтах (в пределах 40 см) не изменяются, что является доказательством преобладания хлорит-вермикулитового образования.

Ниже по профилю изменяется мотив переслаивания пакетов: хлорит-вермикулитовые образования сменяются на слюда-смектитовые с высоким содержанием смектитовых пакетов. Последнее доказывается сдвигом 1,40 нм рефлекса в область 1,7 нм после сольватации образцов этиленгликолем. Наличие хлоритовых пакетов в смешанослойном образовании доказывается асси-метрией 1,0 нм рефлекса в области малых углов при прокаливании образцов при температуре 550°С в течение 2 ч.

Диагностированы гидрослюды диоктаэдрического типа, не изменяющие межплоскостных расстояний при сольватации образцов этиленгликолем и прокаливании. Каолинит определен по наличию рефлексов в области 0,71 и 0,357 нм, характеризуется островершинностью рефлексов, существенной их интенсивностью и узким основанием. Это дает основание отнести его к категории совершенных. Наличие рефлекса в области 0,424 нм доказывает присутствие в илистой фракции кварца. Широкий, низкий рефлекс в области 0,63 нм вероятно принадлежит плохо окристаллизован-ному лепидокрокиту. Рефлекс в области 0,418 нм принадлежит гетиту.

Почвообразование привело к резкой дифференциации профиля глинистого материала как по количеству фракции, так и по составу ее минералов, среди которых наибольший интерес представляет смешанослойные образования - компоненты фазы 1,4 нм.

В гор. BMCg основным компонентом является набухающая фаза, представленная собственно монтмориллонитом, смешанос-лойным слюда-смектитом с высоким содержанием смектитовых пакетов и хлорит-вермикулитом. Далее по убыванию следуют

Таблица 2. Содержание основных минеральных фаз фракций менее 1 мкм, выделенных желтозема элювиально-глеевого (над чертой - % в илистой фракции, под чертой - в пересчете на почву в целом)

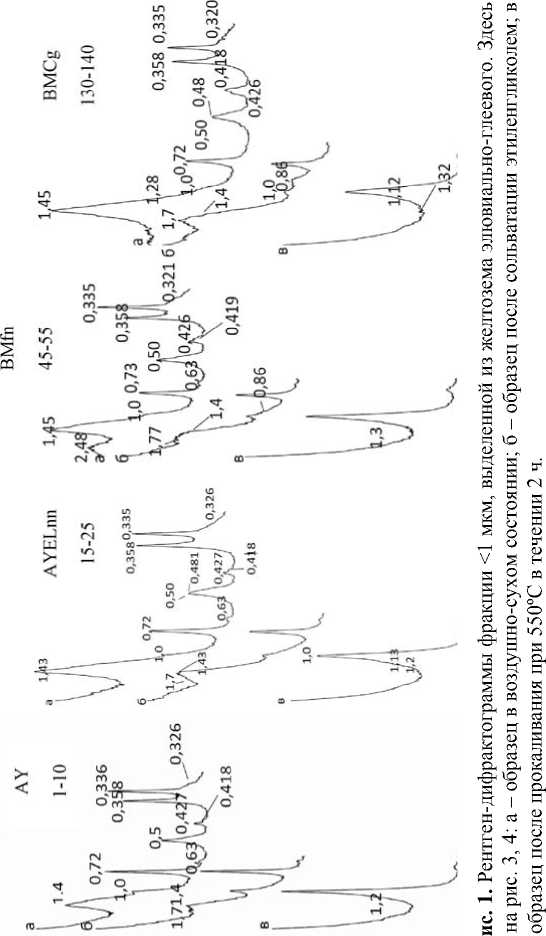

Тенденция изменения минералогического состава фракции менее 1 мкм в верхних, эллювиально-глеевых горизонтах выражена еще более ярко. Смектитовая фаза представлена небольшим количеством смешанослойных образований слюда-смектитового типа (рис. 2), индивидуальный смектит отсутствует. В верхнем горизонте резко увеличивается количество каолинита, кварца. 1,4 нм фаза представлена в основном хлорит-вермикулитом.

Дифференциация профиля по илу обусловливается разрушением индивидуальных смектитов и, частично, смешанослойных слюда-смектитов с высоким содержанием смектитовых пакетов.

Рис. 2. Рентген-дифрактограммы насыщенных этиленгликолем образцов фракций <1 мкм (а), 1–5 мкм (б), 5–10 мкм (в), выделенных из желтозема элювиально-глеевого .

Возможен вынос этих минералов из верхних горизонтов в иллювиальную часть профиля. Последнее делает горизонт водонепроницаемым, что активизирует процесс оглеения.

Передвижение тонкодисперсной части вниз по профилю подтверждается исследованием микростроения желтоземов (Герасимова, Гуров, 2012). В гор. ВМ количество фракции 1-5 мкм мало меняется по профилю (17,2-19,2%) (табл. 3).

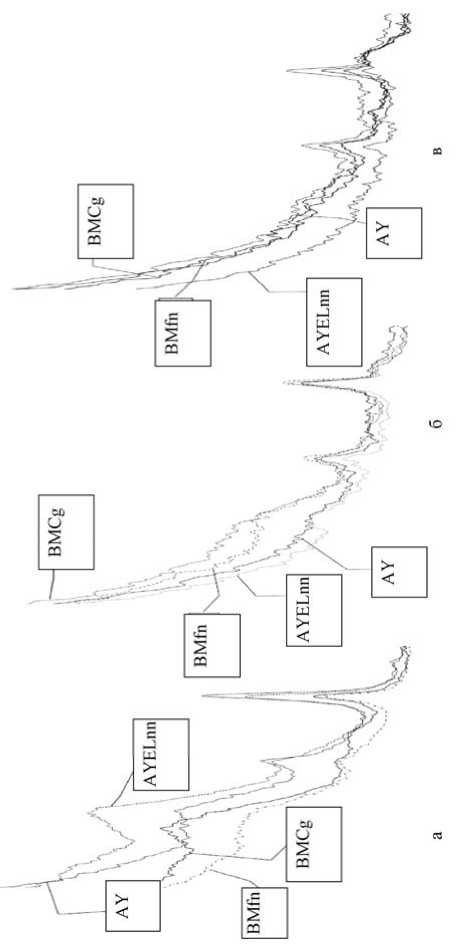

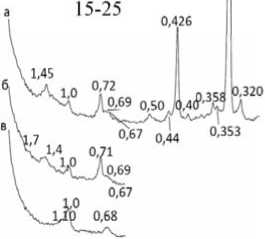

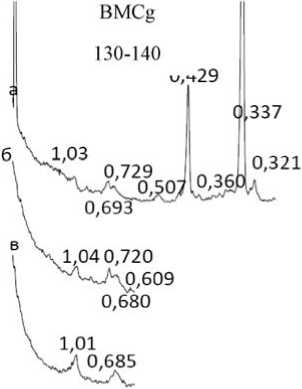

Минералогический состав этой фракции существенно отличается от такового фракции <1 мкм. По всему профилю в ней преобладает кварц (рис. 3).

Среди слоистых силикатов диагностируется каолинит, хлорит, гидрослюды триоктаэдрического типа, серия неупорядоченных смешанослойных образований хлорит-вермикулитового (смектитового) и слюда-смектитового типов. Все указанные слоистые силикаты имеют низкую интенсивность рефлексов с широкими основаниями.

Из кластогенных минералов зафиксирован плагиоклаз и калиевые полевые шпаты. Указанные выше минералы диагностируются по всему профилю, что подтверждает литогенную однородность толщи, в пределах которой сформировался профиль.

Совершенно так же, как и в илистой фракции, во фракции тонкой пыли наибольший интерес представляет поведение смешанослойных образований с вермикулитовым или смектитовым пакетом. В гор. АУ набухающая фаза разупорядочена, по сравнению с нижележащим горизонтом ее количество наименьшее. Вниз по профилю изменяется структурное состояние этого минерала, и увеличивается его количество, достигая максимума на глубине более метра. В средней части профиля наличие рефлекса в области 1,28 нм дает нам возможность предположить наличие смешанослойных слюда-смектитовых образований, с тенденцией к упорядоченности в переслаивании пакетов слюды и смектита.

Таким образом, современное почвообразование привело к разрушению смешанослойных образований с набухающим пакетом не только в илистой, но и в тонкопылеватой фракции.

Таблица 3. Содержание основных минеральных фаз фракции тонкой пыли, выделенной из желтозема элювиально-глеевого (над чертой - % в илистой фракции, под чертой - в пересчете на почву в целом)

|

Гори- |

Глу- |

Доля |

Кварц |

Ка- |

Пла- |

Смешанослойные обра- |

Као- |

|

ЗОНТ |

бина, |

во |

лис- |

ги- |

зования |

ЛИН ИТ |

|

|

СМ |

фрак- |

вые |

окла- |

||||

|

ции |

поле- |

зы |

|||||

|

1-5 |

вые |

хлорит- со смек- слюда |

|||||

|

мкм, |

шпа- |

верми- Титовым |

|||||

|

% |

ТЫ |

кулит ко мио- |

|||||

|

нентом |

|||||||

|

AY |

1-10 |

17,19 |

58,9 |

12,5 |

1,9 |

15,3 1,1 11,8 |

13,3 |

|

10,7 |

1,6 |

<0,5 |

<0,5 <0,5 1,8 |

1,8 |

|||

|

AYELnn |

15- |

19,23 |

58,9 |

9,9 |

1,8 |

2,0 6,0 7,3 |

JAI |

|

25 |

13,1 |

1,8 |

<0,5 |

<0,5 <0,5 1,3 |

1,7 |

||

|

BMfn |

45- |

17,26 |

73,3 |

6,0 |

1,8 |

0,7 2,1 6,8 |

9,4 |

|

55 |

10,5 |

2,1 |

0,6 |

<0,5 <0,5 6,9 |

2,0 |

||

|

BMCg |

130- |

18,13 |

57,1 |

5,4 |

1,8 |

3,2 9,6 12,6 |

10,4 |

|

140 |

7,7 |

1,4 |

0,5 |

0,8 2,5 2,5 |

2,4 |

Однако в отличие от илистой фракции в данной фракции нами не обнаружено увеличение количества кварца и каолинита. Мало изменяется по профилю содержание плагиоклаза и калиевых полевых шпатов.

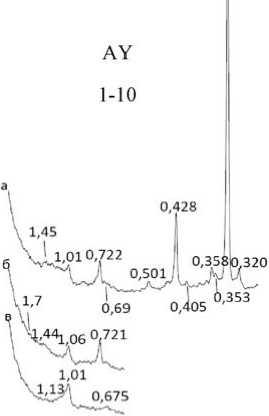

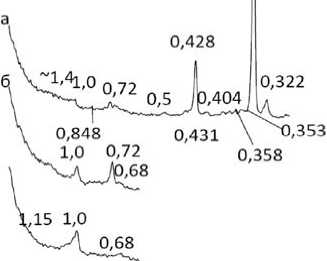

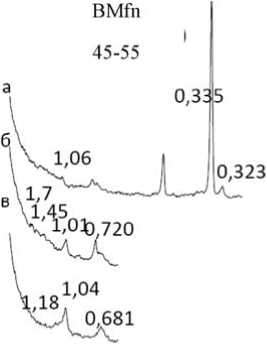

Количество фракции средней пыли в пределах профиля изменяется незначительно (8,4-9,0%) с резким уменьшением в гор. BMCg (4,1%) (табл. 4, рис. 4). Основным компонентом фракции является кварц и калиевые полевые шпаты. Слюды в основном триоктаэдрического типа с небольшой примесью триоктаэдриче-ских. Небольшая примесь смешанослойных образований зафиксирована на глубине 45-55 см в профильном распределении минералов можно отметить увеличение кварца в элювиальной части профиля.

0,335

BMfn

45-55

0,3-5

AYELnn

Рис. 3. Рентген-дифрактограммы фракции 1-5 мкм, выделенной из желтозема элювиально-глеевого.

BMCg

Таблица 4. Содержание основных минеральных фаз фракции средней пыли, выделенной из желтозема элювиально-глеевого (над чертой - % в илистой фракции, под чертой - в пересчете на почву в целом)

|

Гори- |

Глу- |

Со- |

Кварц |

Калис |

Пла- |

Смешанослойные |

Као- |

||

|

ЗОНТ |

бина, |

держа- |

вые |

гиок- |

образования |

линит |

|||

|

СМ |

ние |

поле- |

лазы |

||||||

|

фрак- |

вые |

||||||||

|

ции 1- |

шпа- |

хло- |

со |

слюда |

|||||

|

5 мкм |

ТЫ |

рит- |

смекти- |

||||||

|

вер- |

товым |

||||||||

|

мику- |

компо- |

||||||||

|

лит |

нентом |

||||||||

|

АУ |

1-10 |

8,97 |

63,9 |

18,5 |

6,8 |

0 |

0 |

5,4 |

5,4 |

|

6,5 |

1,6 |

0,63 |

Нет |

Нет |

<0,5 |

<0,5 |

|||

|

AYELnn |

15-25 |

9,37 |

68,2 |

16,8 |

6,5 |

0 |

0 |

3,9 |

4,5 |

|

7,6 |

0,9 |

0,69 |

Нет |

Нет |

Нет |

0,9 |

|||

|

ВМ |

45-55 |

8,43 |

70,8 |

8,5 |

2,6 |

1,2 |

3,5 |

5,0 |

8,4 |

|

5,8 |

1,1 |

2,19 |

<0,5 |

<0,5 |

0,7 |

<0,5 |

|||

|

BMCg |

130- |

4,07 |

66,5 |

12,4 |

3,8 |

1,0 |

3,1 |

8,1 |

5,1 |

|

140 |

3,4 |

0,5 |

<0,5 |

Нет |

Нет |

Нет |

<0,5 |

||

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Формирование элювиально-глеевых желтоземов происходило главным образом на отложениях, которые по мнению некоторых исследователей (Разумова, 1977) являются продуктами замещения минералов среднеосновных эффузивов глинистыми хлорит-вермикулитовыми образованиями, которое связано с постмагматическими гидротермальными процессами.

Подобные образования освещены в литературе о корах выветривания Западного Кавказа и Закавказья (Лисицина, 1962; Разумова, 1977), где они являются одной из доминирующих почвообразующих пород для формирования желтоземов. При этом минералогический состав элювиально-глеевых желтоземов России обладает некоторыми особенностями, не характерными для типичных желтоземов и красноземов Закавказья (Зырин и др., 1973,

0,337

AY

1-10

AYELnn

15-25

Рис. 4. Рентген-дифрактограммы фракции 5-10 мкм, выделенных из желтозема элювиально-глеевого.

1976; Гегечкори и др., 1985; Гвалия и др., 1991), с одной стороны, и бурых лесных почв Кавказа (Урушадзе, 1987), с другой.

Четкая дифференциация профиля желтозема по элювиальноиллювиальному типу обусловлена в основном дифференциацией фракции менее 1 мкм. В пределах профиля сочетания пакетов в смешанослойных образованиях меняется. В элювиальной части это хлорит-вермикулиты, в иллювиальной части - слюда-смек титы и хлорит-смектиты с высоким содержанием смектитовых пакетов. Что можно объяснить влиянием агрессивных органических соединений, приведших к подкислению реакции среды, интенсивных процессов оглеения и периодически промывного водного режима, разрушением неустойчивых в данной среде минералов, таких как индивидуальный смектит и смешанослойное слюда-смектитовое образование с высоким содержанием смектитовых пакетов, и их вынос в нижележащие горизонты как самых тонкодисперсных образований. В элювиальных горизонтах относительно накапливается более устойчивые в данных условиях минералы, такие как каолиниты и хлорит-вермикулиты. Из продуктов выветривания сегрегируется минерал оксида железа - лепидокрокит. В нижней части профиля зафиксировано наличие окрашивающего ее в желтый цвет гетита, который, в свою очередь, отсутствует в верхних горизонтах.

Тонкопылеватые фракции не дифференцированы по профилю, однако можно отметить некоторые изменения в смешанослойных образованиях, аналогичных таковым фракции менее 1 мкм, т.е. уменьшение содержания минералов со смектитовым пакетом.

Относительное накопление в верхней части кластогенных минералов с жесткой структурой, в том числе рафинированного каолинита, является подтверждением проявления процессов кислотного гидролиза (оподзоливания по А.А. Роде), хорошо заметного при морфологическом изучении профиля. В то же время наличие нижней желтоцветной метаморфической части связано с преобладанием унаследованных от почвообразующих пород минералов группы смектитов, способствующих образованию пластичного водоупорного гор. ВМ, являющегося диагностическим для желтоземов (Полевой определитель, 2008). Не исключено, что формирование профиля подобных почв на высоких морских тер- расах связано с былыми эпохами почвообразования (Ромашкевич, 1979).

Таким образом, основным отличием элювиально-глеевых желтоземов района Сочи является их большая литогенность по сравнению с аналогичными почвами Западного Закавказья (Гва-лия, 1991; Гегечкори, 1985; Зырин, 1976). Однако основные профилеформирующие ЭПП сравниваемых почв, следы которых отражаются на минералогическом составе: кислотный гидролиз (оподзоливание по А.А. Роде), интенсивное поверхностное оглее-ние, ярко выраженное элювиирование (партлювация) - аналогичны.

Список литературы Минералогический состав элювиально-глеевых желтоземов (на примере почв дендрария г. Сочи)

- Беседина Т.Д. Агрогенная трансформация почв влажных субтропиков России под культурой чая. Краснодар: КубГАУ, 2004. 169 с.

- Гвалия М.В., Градусов Б.П., Чижикова Н.П. Сравнительная характеристика минералогического и химического состава илистого вещества желтоземов и красноземов Абхазии//Почвоведение. 1991. №6. С. 102-109.

- Гегечкори С.Г., Градусов Б.П., Чижикова Н.П. Минералогический состав почв чайных плантаций//Почвоведение. 1985. №7. С. 81-90.

- Герасимова М. И., Гуров И. А. Микростроение желтоземов на плотных осадочных породах и их дериватах: педогенные и литогенные черты (на примере Дендрария г. Сочи)//Почвоведение. 2012. № 1. С. 32-43.

- Гуров И.А. Желтоземы древних морских террас в районе Сочи. Автореф. дис. … канд. с.-х. н. М., 2011. 23 с.

- Горбунов Н.И. Методы минералогического и микроморфологического изучения почв. М.: Наука, 1971. 175 с.

- Зырин Н.Г., Симонов Г.А., Соколова Т.А., Гавва Л.И., Гусева М.И. Состав и происхождение глинистых минералов красноземных почвах Западной Грузии//Почвоведение. 1973. №4. С. 101-113.

- Зырин Н.Г., Гавва Л.И., Соколова Т.А., Гусева М.И. К характеристике состава глинистых минералов в субтропических подзолах Западной Грузии//Почвоведение. 1976. №6. С. 116-125.

- Инженерно-геологическая характеристика участка долины р. Гнилушка (район Сочи). Отчет Соболевской инженерно-геологической партии. Сочи, 1959. 99 с.

- Карасева С.Е. Состав и свойства фракций механических элементов желтоземов зоны влажных субтропиков. Автореф. дис. канд. биол. наук М., 1975. 28 с.

- Лисицына Н.А. О гиббситоносной коре выветривания Батумского побережья Кавказа//Кора выветривания. М: ГИН АН СССР, 1962. Вып. 4. С. 96-116.

- Полевой определитель почв России. М.: Почв. ин-т им. В.В. Докучаева РАСХН, 2008. 150 с.

- Разумова В.Н. Древние коры выветривания и гидротермальный процесс//Тр. ГИН АН СССР. 1977. Вып. 303. 156 с.

- Ромашкевич А.И. Субтропические псевдоподзолистые (элювиально-поверхностно-глеевые) почвы//Генетические типы почв субтропиков Закавказья. М.: Наука, 1979. С. 82-115.

- Урушадзе Т.Ф. Почвы горных лесов Грузии. Тбилиси: Мецниереба, 1987. 244 с.