Минералогия и геохимия золотокварцевой минерализации верховьев р. Кожимъю (Северный Урал)

Автор: Кокшаров А.А., Сокерин М.Ю., Сокерина Н.В., Жарков В.А., Шанина С.Н., Исаенко С.И.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Статья в выпуске: 8 (188), 2010 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/149128455

IDR: 149128455

Текст статьи Минералогия и геохимия золотокварцевой минерализации верховьев р. Кожимъю (Северный Урал)

В 2007—2008 гг. в ходе работ Вуктыльской ГПП ООО «Кратон» по ГМК-200* (геолого-минерагеничес-кое картирование масштаба 1:200 000) на западном склоне Северного Урала в верховьях р. Кожимъю впервые для района выявлены пункты минерализации золота в кальцит-кварцевых жилах. Для оперативного выявления характера связи золоторудной и жильной минерализации и определения таким образом её потенциальной продуктивности был применён комплекс минералогических и термобарогеохимических исследований.

Геологическая характеристика участка Кожимъю

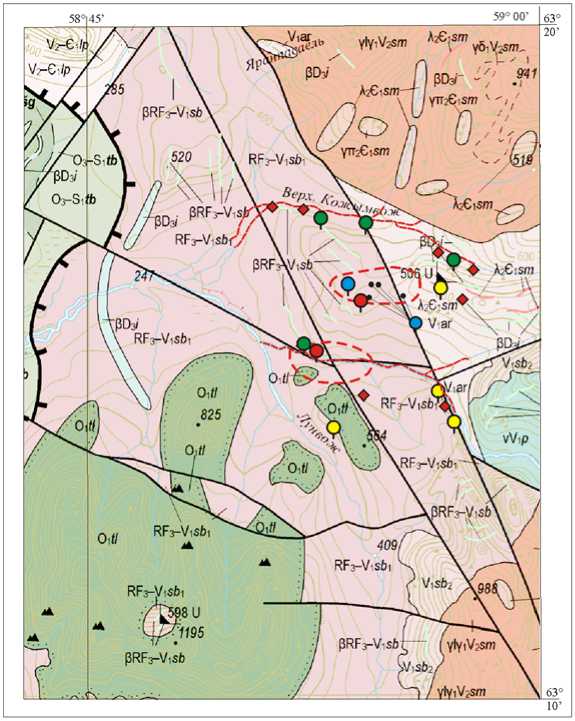

Участок расположен на водоразделе и склонах между широтными отрезками долин р. Кожимъю и руч. Верх. Кожимвож. В структурно-тектоническом плане участок расположен в западной части Маньхамбовс-кого антиклинория ЦентральноУральского поднятия. В геологическом строении участка задействованы позднерифейско-ранневендские стратифицированные вулканогенные и осадочно-вулканогенные образования нижней и верхней подсвит саблегорской свиты и венд-кембрийской арьяншорской толщи, на которых с размывом залегают терригенные породы тельпосской свиты (рис. 1). Ин-

‘ Жарков В. А. и др. Отчет по объекту «ГМК-200 западного склона Приполярного Урала, листы P-40-IV, V, X, XI». ГУ-ТФИ РК, Сыктывкар, 2008.

трузивные породы представлены ме-тадолеритами, входящими в состав саблегорских субвулканических образований, а также их молодыми аналогами, относимыми к позднедевонскому илычскому комплексу. В восточной части участка закартированы метагаббро- и метадиориты парнукско-го комплекса, в северо- и юго-восточных частях обнажены выходы грани-тоидов сальнёрско-маньхамбовского комплекса (массивы Ильяиз и Мань-хамбо).

При проведении ГМК-200 в пределах участка обнаружены [2] многочисленные пункты пиритовой, пирит-халькопиритовой, галенит-халькопи-ритовой и халькопирит-борнит-халь-козиновой минерализации. Поли-сульфидное оруденение приурочено к невыдержанным по простиранию хлорит-кальцит-кварцевым жилам мощностью от первых миллиметров до полуметра и зонам околожильных изменений в хлорит-серицит-кварце-вых сланцах нижней подсвиты саблегорской свиты. Распределение оруденения в кварцевых и кальцит-кварцевых жилах неравномерно-вкрапленное, вкрапленно-прожилковое и гнездовое. Содержание сульфидов в жилах не более 2—3 об. %. Пиритовая минерализация приурочена кхлорит-слюдистым сланцам и метадолеритам, встречается и в кварцевых жилах, локализованных в этих породах. Пункты минерализации тяготеют к тектоническим зонам северо-западной и субширотной ориентировки, перспективным в региональном плане на Au, Ag, Cu, Pb и W.

В одном из образцов хлорит-кальцит-кварцевой жилы с халькозином, борнитом и медной зеленью визуально обнаружено самородное золото в виде кристалломорфных агрегатов размером 0.05—0.35 мм. В ассоциации с ним выявлен кавацулит (Bi 2 Te 2 Se) [4]. Содержание Au в штуф-ных и бороздовых пробах из участков жилы, насыщенных медными сульфидами, по данным атомно-абсорбционного анализа варьирует от 1.23 до 7.62 г/т. Наряду с Au определены Ag (до 16.7 г/т), Wi (до 180 г/т) и Cu (до 3.5 мас. %). Аналогичные кварцевые жилы и линзовидные кварцевые прожилки с кальцитом, сульфидами и аномальными содержаниями Au, Cu, Ag и Pb вскрыты шурфами на водоразделе и обнаружены в десятках обнажений. Отмечено, что относительно реже встречаемые жилы с халькозином и борнитом более золотоносны, чем жилы с халькопиритом и галенитом.

В кварцевых жилах, локализованных в метагаббродолеритах среди полей распространения пород нижне-саблегорской подсвиты и арьяншорской толщи, также обнаружены пирит, халькопирит и галенит в различных соотношениях, сопровождаемые медной зеленью, но повышенных содержаний золота в них не обнаружено. В протолочных пробах измененных метадолеритов и парасланцев отмечено присутствие шеелита в знаковых количествах.

В трети проб, проанализированных эмиссионным спектральным анализом, кроме золота обнаружены ано-

О

Сплошные горизонтали проведены через 40 метров км 4 3 2

Условные обозначения

Илычский далеритовый гипабиссальный комплекс. Метадолериты (0)

Табаротинская серия. Доломиты мелкозернистые с желваками черных кремней, доломиты брекчиевидные, известняки мелкозернистые и доломитизированные известняки

Тельпосская свита. Кварцевые конгломераты, гравел)ггы, крупнозернистые песчаники, кваршгты

Парнукский диорит-габбровый гипабисальный кайтекс Габброиды (v)

Саблегорская свита. Субвулканические образования. Метадолериты (/?)

|

I

g

Сальнёрспо-маньхамбовский комплекс г,мнит лейкогранитовый плутонический, вторая фаза. Гранит-порфиры (ух), риолиты (А)

Салънерсмз-маньхамбовский комплекс гранит лейкогранитовый

плутонический. первая фаза. Граниты (у/у). гранодиориты, кварцевые диориты (уф

.Аръяншорская тайца Метапесчаники желтовато- и серовато-зеленые, средне-мелкозернистые, алевритовые, часто с магнепгтом и обломками метаэффузивов основного и кислого состава и ортосланцев

| Верхняя подсвита. Метариолиты порфировые и

| редкопорф1пх'вые. их кластолавы. кристаллокластические туфы с

„ подчиненными пачками и прослоями кварц- серицитовых и

5 кварц-альбит-хлорит-серицитовых сланцев

£ Нижняя подсвита. Вулканиты основного и кислого составов, метаморфические сланцы, метапесчаники, метаалевролиты,

^ филлитовидные сланцы

Пункты определения абсолютисте возраста, возраст (млн лет), символ метода определения

Границы между разновозрастными геологическими образованиями и интрузивные контакты

Границы несогласного залегания стратиграфических подразделений

Л|пофациальные границы и границы фаиий интрузивных тел с резким переходом

Разломы

Надвкт

зачета

сульфидов мед»

галенита и халькопирита

шеелита

Отдельные геохимические пробы с повышенным содержанием Au

Рис. 1. Геологическая схема участка Кожимъю. Составлена по материалам [2]

)

Первичные геохимические ореолы рассеяния Au

Шлиховые потоки шеелита, часто в ассоциации с золотом

мальные содержания от одного до четырёх элементов. Выявлены рудогенные содержания Mo, P, Zn, Ag, Bi и W, бортовые содержания Pb и близкие к промышленным содержания Cu. Пробы отобраны в основном из кар-бонат-кварцевых жил, окварцован-ных серицит-хлорит-кварцевых сланцев и метадолеритов с сульфидной минерализацией. Корреляционный анализ геохимических данных выявил устойчивую положительную зависимость содержаний Au, Си, Ag и Bi.

Предполагается, что оруденение парагенетически связано с гранитами Ильяизского и Маньхамбовского массивов. По данным ряда исследователей, оба массива являются эродированными фрагментами единого батолита, прослеженного по гравиразве-дочным данным до глубины 6 км, имеющего как интрузивные, так и тектонические контакты с вмещаю -щими породами. В рамках такой мо- дели выявленная минерализация, возможно, приурочена к надинтрузивной зоне гранитного батолита — области весьма перспективной на редко-металльное золотосодержащее оруденение [2].

Минералогическая характеристика руд

Изучение минералогии руд проводилось в Институте геологии КНЦ УрО РАН методами оптической микроскопии. Микроминералы исследовались аналитическим сканирующим электронным микроскопом JSM-6400, оснащенным спектрометром фирмы «Link» с дисперсией по энергиям (программное обеспечение ISIS-300), аналитик — В. Н. Филиппов.

Как упоминалось выше, условно выявлены четыре пространственно разобщённых минеральных типа руд — пиритовый, пирит-халькопири-товый, галенит-халькопиритовый и золотосодержащий халькопирит-бор-нит-халькозиновый. Закономерности в их размещении на данном этапе изучения не установлено. Все руды приурочены к хлорит-кальцит-кварце-вым жилам и зонам околожильных изменений, выраженных в окварцева-нии, серицитизации и хлоритизации. Характерные текстуры руд — вкрапленные, гнездовые, реже прожилко-во-вкрапленные, структуры — гипидиоморфнозернистые, аллотриоморфнозернистые, пойкилитовые, эмульсионные, порфирокластические, коррозионные, обрастания, решетчатые распада твердых растворов.

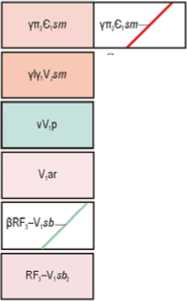

Основными минералами являются: кварц, кальцит, хлорит, гидрослюда; второстепенными (менее 1 об. %): пирит, халькопирит, халькозин, борнит, малахит, азурит, хризоколла, галенит, церуссит, агрегаты лейкоксена, лимонита, эпидот, магнетит, гематит, амфибол. В акцессорных количествах обнаружены самородное золото, апатит, шеелит, торит, циркон. Микро-зондовым анализом выявлены также: в кварце — моттрамит Bi-содержа-щий, планхеит(?); в халькозин-борни-товых агрегатах — кавацулит, эмпрессит, петцит.

Пирит образует вкрапленность кубических и кубооктаэдрических кристаллов размером 0.01—3 мм. Встречается в виде самостоятельных выделений, реже в срастаниях с халькопиритом в кварце и хлорит-сери-цит-кварцевых сланцах. Обычно обрастает или замещается халькопиритом, но в одном образце отмечено замещение (?) халькопирита идиоморфным пиритом. В рудовмещающих сланцах часто замещается лимонитом.

Халькопирит встречается в виде редкой вкрапленности отдельных зерен или в срастаниях с пиритом, реже с галенитом и халькозином. В кварцевых жилах образует аллотриоморфные, субангедральные, а в мелких трещинах — ксеноморфные интерстици-онные выделения размером 0.1—2 мм. Содержит многочисленные включения кварца и кальцита. По периметру и по трещинам замещается пленкой гётита. В срастаниях с сульфидами Pb и Cu обычно обрастает ими. На поверхности образцов, как правило, находится внутри небольших (до 1 см) обо-хренных и покрытых медной зеленью каверн.

Галенит чаще встречается в виде самостоятельных аллотриоморфных сильно трещиноватых выделений, реже обрастает или замещает халькопирит. Размеры зёрен — 0.1—0.5 мм. Развит преимущественно в кальцит-кварцевых жилах. По периметру и трещинам обычно замещён церусситом.

Халькозин и борнит практически всегда образуют агрегаты с характерной решетчатой структурой распада твердых растворов. Размеры выделений 0.1—0.5 мм, редко до 1.5 мм. Формы выделений аллотриоморфные, в трещинах кварца — интерстицион-ные. В срастаниях с халькопиритом, как правило, обрастают или замещают последний. С поверхности и по трещинам обычно замещается малахитом и азуритом. Микрозондовым анализом в халькозине обнаружены микроскопические включения теллуридов золота, серебра и висмута. В борните обнаружены примеси (в мас. %) Bi (1.5), Te (0.7), Se (0.7).

Самородное золото обнаружено визуально в виде кристалломорфных агрегатов размером 0.05—0.35 мм в кальцит-кварцевых жилах вблизи зёрен халькозина, либо в полостях, образованных при выщелачивании сульфидов и (или) кальцита. Часть золотин локализована внутри зёрен халькозина, а часть — на границе халькозина и кварца. Описываемое золото является высокопробным (см. таблицу).

Определён состав золота из современного аллювия, сформированного в непосредственной близости от коренных выходов руд. По данным микрозондового анализа поверхности золотин, в качестве примесей присутствуют (в мас. %) Ag (0.9—18), Hg (0.8—1.2), редко Cu (0.7—0.8) [2].

Теллуриды золота, серебра и висмута выявлены при микрозондовом исследований халькозин-борнитовых агрегатов. Полученные составы этих минеральных фаз удовлетворительно пересчитываются на формулы петцита ((Ag 2. 5Au 1.0 )2.5(Te 2.3 ,Se 0.3 ) 2.6 ), эмпрессита (Ag 1 0 Te 1 0 ) и кавацулита (Bi 1 0 Te 2 0 Se 1 0 ). Первые два минерала образуют эмульсиевидные субизомет-ричные включения размером в десятые доли микрометра (рис. 2 а, г). Выделения петцита образуют линейно вытянутые цепочки, ориентированные поперек ламелей борнита. Кавацулит обнаружен в форме вытянутой линзочки длиной 10 и толщи

Рис. 2. Характер выделений микроминералов: а — цепочечные выделения петцита в халькозин-борнитовом агрегате; б — выделение кавацулита на контакте халькозина и борнита; в — интерстиционное зерно моттрамита в трещине кварца; г — выделение эмпрессита в халькозине. а, б, г — СЭМ-изображения в режиме упруго отраженных электронов, в — в режиме вторичных электронов

ной около 1 мкм, расположенной субпараллельно ламелям борнита (рис. 2, б). Кавацулит участка Кожимъю ранее описан С. К. Кузнецовым [4] в ассоциации с халькозином и самородным золотом в виде вытянутых уплощённых зерен величиной 10—50 мкм, находящихся вблизи частиц золота или в срастаниях с ними.

Минеральная фаза, близкая по составу к моттрамиту (PbCu(VO 4 )(OH)), была обнаружена в мелкой каверне в кварце в виде интерстиционного выделения (рис. 2, в). Из примесей установлены Bi (около 6 мас.%) и Fe (1 мас.%).

Кварц Iгенерации является основным минералом рудовмещающих жильных тел. Слагает агрегаты водянопрозрачных субизометричных и призматических слабодеформирован-ных кристаллов размером 1—5 мм. Погасание равномерное, реже волнистое. Границы между индивидами неровные. Наблюдаются бeмовская решетка, трассирующаяся мелкими включениями. Отмечаются хрупкие деформации в виде залеченных кальцитом и открытых трещин. Часто содержит агрегаты зелёного хлорита (пении?) размером в первые доли миллиметра.

Кальцит представлен агрегатами неправильной формы, ксеноморф-

ных, реже субизометричных и призматических зёрен размером 0.5— 5 мм. Образует относительно крупные (в первые сантиметры) выделения неправильной формы в кварце I генерации или выполняет в нем трещины. Реже встречается в виде самостоятельных жилок во вмещающих породах. Часто вблизи контакта с кварцем-1 наблюдается уменьшение размеров зёрен. Иногда содержит включения галенита, медных сульфидов и «медной зелени».

Кварц II генерации встречается в виде мелкозернистых агрегатов с размером зёрен от 0.05 до 0.5 мм, слагающих мелкие невыдержанные жилки, линзочки, оторочки вдоль трещин в кварце-I, кальците и на границе с зёрнами хлорита. Границы с кварцем-I и кальцитом неровные. Индивиды имеют изометричный облик, погасание обычно ровное, на границе с кальцитом и вмещающими породами иногда волнистое. Иногда удаётся наблюдать структуры замещения кварцем II генерации зёрен кальцита. Важной чертой данного кварца является частое присутствие в нем сульфидов, что позволяет отнести его вместе с кальцитом к собственно рудной стадии минералообразования.

Последовательность кристаллизации основных и второстепенных минералов рассматриваемых руд выстраивается следующим образом: (кварц-1, хлорит) ® кальцит ® (кварц-II, пирит) ® халькопирит ® (галенит, халькозин, борнит,) ® (малахит, азурит, хризоколла, церуссит, гётит). Образование самородного золота и теллуридов, вероятнее всего, произошло близкоодновременно с галенитом, халькозином и борнитом.

Термобарогеохимические исследования жильной минерализации

Изучение газово-жидких включений (ГЖВ) в кварце и кальците производилось следующими методами: температуры минералообразования определялись с помощью метода гомогенизации; солевой состав минералообразующего флюида изучался методом водной вытяжки; газовый состав ГЖВ определялся методом газовой хроматографии и рамановской спектроскопии.

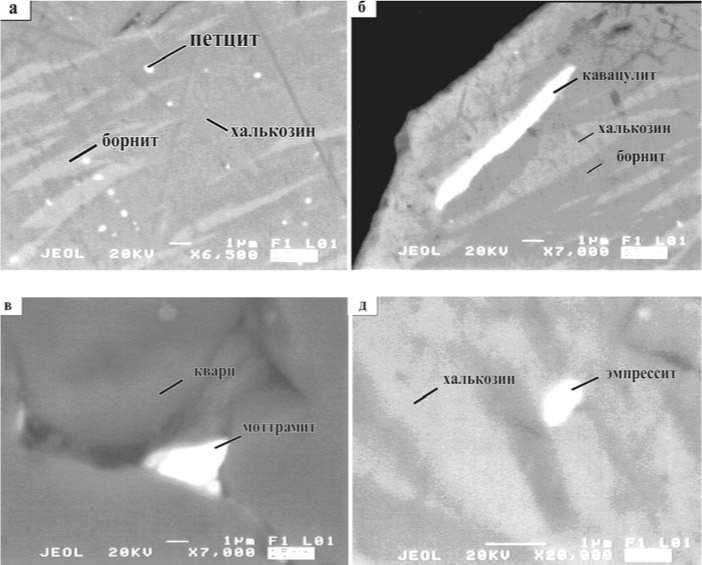

Как было отмечено, наиболее ранней генерацией является крупносреднезернистый кварц-I. В нём наблюдаются первичные и вторичные включения. В процессе нагревания часто наблюдается декрепитация включений до полной гомогенизации, что может свидетельствовать о высоком давлении. Для этой генерации кварца характерно наличие большого количества однофазовых газовых включений, что свидетельствует о довольно длительной пневматолитовой стадии минералообразования. Все изученные включения можно разделить на:

-

— однофазовые первичные включения, содержащие 100 об. % газовой фазы (рис. 3, а). Они имеют разнообразную форму, иногда форму отрицательных кристаллов и встречаются поодиночке или группами. Размер включений обычно не превышает 15 мкм, в среднем 1—8 мкм;

-

— включения, образовавшиеся в результате вскипания растворов, имеют разнообразную форму. Размер включений обычно не превышает 10 мкм. Располагаются вдоль трещин. Гомогенизация включений идёт по

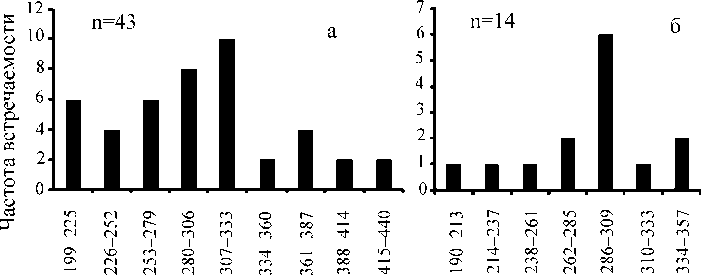

Рис. 3. Основные типы ГЖВ: а — однофазовое первичное включение, содержащее 100 об. % газовой фазы; б — двухфазовое первичное включение с объемом газовой фазы 70 об. %; в, г — двух-трехфазовые вторичные включения с объемом газовой фазы 510 об. %; д — трехфазовое первичное включение в форме отрицательного кристалла с объемом газовой фазы 20 об. %; е — двухфазовые первичные включения с объемом газовой фазы 510 об. %

первому и по второму типам при температурах 253—315 °C;

-

— двухфазовые первичные включения с объёмом газовой фазы 30—70 об. % (рис. 3, б) часто имеют форму отрицательных кристаллов, либо элементы огранки. Размер включений -до 30 мкм, в среднем 15 мкм. Гомогенизация включений проходит по первому типу при температуре 307— 440 °C. Температура плавления эвтектики близка к —24 25 °C, в трёх случаях около —33 34 °C. Первая может соответствовать водно-солевой системе с преобладанием хлоридов натрия и калия, вторая - с преобладанием хлоридов магния и натрия (солевой состав определялся по температуре плавления эвтектики [1]);

-

— двух-трёхфазовые вторичные включения с объемом газовой фазы 5—10 об. % (рис. 3 в, г). Они имеют обычно неправильную форму. Размер включений — до 30 мкм, в среднем 10 мкм. Третья фаза представлена мине-

- ралом-узником, чаще всего кальцитом. Гомогенизация включений проходила по первому типу при температуре 200—329 °C. Температура плавления эвтектики близка к —24 °C, что может соответствовать водно-солевой системе с преобладанием хлорида натрия и калия;

-

— двух-трёхфазовые первичные включения с объёмом газовой фазы 5—20 об.% (рис. 3, д). Они имеют разнообразную форму, иногда форму отрицательного кристалла. Размер включений — до 30 мкм, в среднем 10 мкм. Третья фаза представлена минералом узником, чаще всего кальцитом (по данным рамановской спектроскопии). Гомогенизация включений происходила по первому типу при температуре 233—413 °C. Температура плавления эвтектики в основном близка к —33 35 °C, что, вероятно, свидетельствует о преобладании хлоридов магния и натрия в составе минералообразующего флюида. В единичных случаях встречаются включения с температурой эвтектики около —24 °C, что может соответствовать водно-солевой системе с преобладанием хлорида натрия и калия.

При изучении мелкозернистого кварца было установлено, что для него характерно незначительно количество включений, которые можно разделить на несколько разновидностей;

-

— двухфазовые первичные включения с объемом газовой фазы 15— 20 %. Они имеют неправильную форму. Размер включений — до 10 мкм, в среднем 6—7 мкм. Гомогенизация включений проходила по первому типу при температуре 300—360 °C. Температура плавления эвтектики близка к —23 24 °C, что может соответствовать водно-солевой системе с преобладанием хлорида натрия и калия.

-

— двух-трёхфазовые первичные включения с объёмом газовой фазы 5—10 об. % (рис. 3, е). Они имеют неправильную форму. Размер включений — до 15 мкм, в среднем 7—8 мкм. Третья фаза представлена минералом узником, чаще всего кальцитом. Гомогенизация включений проходила по первому типу при температуре 200—310 °C. Температура плавления эвтектики близка к —23--24 °C, что

- может соответствовать водно-солевой системе с преобладанием хлорида натрия и калия.

Анализ данных по температуре гомогенизации и частоте встречаемо-

Температура гомогенизации

Рис. 4. Гистограмма зависимости температуры гомогенизации от частоты встречаемости: а — для крупнозернистого кварца; б — для мелкозернистого кварца

сти позволил установить, что для крупно-среднезернистого кварца характерно полимодальное распределение температур гомогенизации (рис. 4), что, вероятнее всего, свидетельствует о многоэтапном характере гидротермального цикла с активизацией наложенных процессов. Для мелкозернистого кварца характерно одномодальное распределение, свидетельствующее о том, что кварц не подвергался значительным наложенным процессам. По диаграмме распределения можно сказать, что мелкозернистый кварц и связанная с ним рудная минерализация образовались при температуре 280—310 °C.

Газовый состав минералообразующих растворов

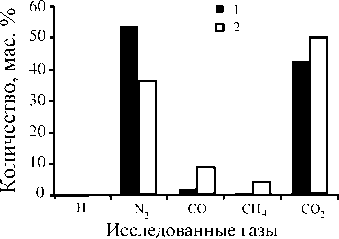

По данным газовой хроматографии включения преимущественно состоят из воды (более чем на 95 об.%). При визуальном исследовании, наоборот, отмечается большое количество существенно газовых включений. Причина данного несоответствия пока неясна. Относительные содержания газов в крупнозернистом и мелкозернистом кварце отличаются друг от друга.

По данным газовой хроматографии, для крупнозернистого (допро-дуктивного) кварца характерно повышенное содержание азота (рис. 5). Азот, как известно, часто встречается в составе золоторудных кварцевых жил и в самородном золоте. В нашем случае в крупнозернистом кварце его содержание меняется от 0.49 до 3.45 мкг/г, в среднем составляя 1.27 мкг/ г. Cтоит отметить, что часто встречаются одно-двухфазовые включения, в которых, по данным рамановской спектроскопии, в качестве газовой компоненты наблюдается исключи-

Рис. 5. Cостав газов во включениях по данным хроматографии: 1 — крупносреднезернистый кварц; 2 — мелкозернистый кварц

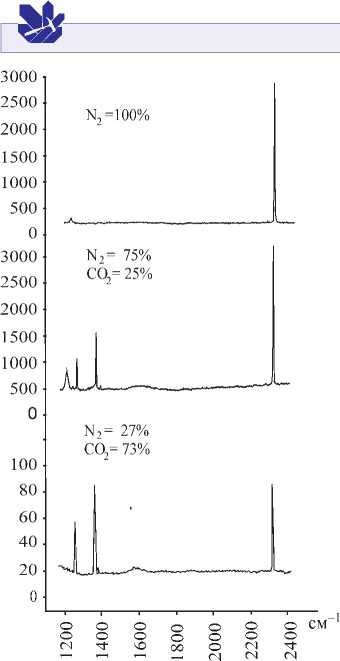

тельно азот (рис. 6). Особенно такой газовый состав характерен для первичных и первично-вторичных флюидных включений. На основании этого можно сказать, что формирование крупнозернистого кварца происходило при активном участии флюидов, обогащённых азотом. Обычно принято считать, что большая часть азота, который присутствует в составе газово-жидких включений, имеет атмосферное происхождение. Без проведения изотопных исследований однозначно определить его природу в изучаемом кварце сложно. Однако большое количество азота во включениях, присутствие включений, полностью состоящих из него, а также температуры минералообразования косвенно свидетельствуют о глубинном, возможно мантийном происхождении азота. В меньших количествах присутствует углекислый газ. Его содержание изменяется от 0.83 мкг/г до 1.64 мкг/г и в среднем составляет 1.00 мкг/г. При изучении индивидуальных включений методом рамановской спектроскопии установлено, что углекислый газ характерен в большей степени вторичным включениям, но

Рис. 6. Состав индивидуальных включений от преимущественно азотных до преимущественно углекислотных.

иногда встречается в первичных и первично-вторичных. Остальные газы содержатся в резко подчиненных количествах. Среднее содержание метана — 0.02 мкг/г, окиси углерода — 0.05 мкг/г.

Для мелкозернистого (рудного) кварца характерно повышенное содержание углекислого газа, составляющее в среднем 1.4 мкг/г. Азот является вторым по значимости газом в составе включений со средним содержанием 1.0 мкг/г. Остальные газы содержатся в резко подчинённых количествах. Среднее содержание метана — 0.13 мкг/г, окиси углерода — 0.25 мкг/г. При изучении газового состава отдельных включений методом рамановской спектроскопии установлено, что все включения содержат в своем составе преимущественно углекислый газ и в меньших количествах азот. Чисто углекислотные включения нами не наблюдались. Такие газы, как окись углерода и метан, в составе индивидуальных включений нами не обнаружены.

Таким образом, на начальном этапе минералообразования процесс носил пневматолитовый характер, о чём свидетельствует большое количество первичных газовых включений. При снижении температуры характер процесса поменялся на гидротермальный. В кварце присутствуют включения, образовавшиеся в результате вскипания растворов, что свидетельствует о нестабильной обстановке минералообразования. Такие включения характерны для золоторудных кварцевых жил. Во время минералообразования менялся и солевой состав флюида. В начале и в конце процесса в составе солей преимущественно встречались хлориды натрия и калия. На промежуточных этапах активное участие принимали растворы, состоящие преимущественно из хлоридов магния и натрия. Наиболее активно образование крупнозернистого кварца происходило при 250—340 °С. Образование мелкозернистого кварца и связанной с ним рудной минерализации происходило в основном при 280—310 °С. На начальном этапе, при образовании крупнозернистого кварца, геохимическая среда минералообразования характеризовалась повышенным содержанием азота, что вообще характерно для золоторудного кварца. Но обычно он присутствует в меньших количествах, чем углекислый газ. В изученных образцах содержание азота существенно больше углекислого газа и всех остальных газов. Это свидетельствует о резко восстановительных условиях минералообразования, при которых происходила кристаллизация кварца ранней генерации, а также, вероятно, миграция золотосодержащих комплексов и первичное отложение золота. Постепенно обстановка минералообразования менялась на более окислительную, о чём свидетельствует большое количество углекислого газа в составе первичных включений в позднем мелкозернистом кварце. В этих условиях могло происходить переотложение золота [5].

Заключение

Проведённое нами изучение минералогии руд участка Кожимъю выявило широкое развитие золото-се-ребро-висмут-теллуридной минерализации, парагенетически связанной с халькозин-борнитовой и кварцевожильной минерализацей. Применение комплекса термобарогеохимических методов позволило установить основные черты эволюции условий жильного минералообразования, благоприятствующие возникновению продуктивного золотоносного оруденения.

Таким образом, с большой вероятностью можно утверждать, что ми- нералогические и термобарогеохимические свойства руд участка Кожимъю свидетельствуют о его перспективности на золото.

Полученные результаты подтверждают мнение первооткрывателей [2] о принадлежности выявленной золоторудной минерализации к золото-кварцевой малосульфидной рудной формации смешанного метаморфо-генно-гидротермального и магмато-генно-гидротермального происхождения. Состав минеральной ассоциации, пространственная близость к массивам гранитов сальнёрско-мань-хамбовского комплекса позволяют сопоставить оруденение участка Кожимъю с оруденением Торговского W-Mo-Bi месторождения, проявлением Синильга в Росомахинском золоторудном узле, месторождением Сосновое и многочисленными проявлениями Хальмерьинского рудного поля Хобеинского золоторудного узла [3] Торговско-Народинского рудного района.

Список литературы Минералогия и геохимия золотокварцевой минерализации верховьев р. Кожимъю (Северный Урал)

- Борисенко А. С. Определение карбонатов и бикарбонатов натрия в растворах газово-жидких включений методом криометрии // Минералогия эндогенных образований (по включениям в минералах). Новосибирск: Ротапринт, 1975. Вып. 2. С. 98-105.

- Жарков В. А. Коренное золото г. Маяк и правобережья р. КожымъЮ (Приполярный Урал) // Геология и минеральные ресурсы Европейского Северо-Востока России: Материалы XV Геологического съезда Республики Коми. Сыктывкар: ИГ Коми НЦ УрО РАН, 2009. Т. III. С. 188-190.

- Ким Г. П. Особенности геологического строения и характеристика золоторудных объектов Хальмерьинской площади (Приполярный Урал) // Тр. II Полярно-Уральской научно-практической конференции. Тюмень, 2004. С. 210-213.

- Кузнецов С. К., Онищенко С. А., Филиппов В. Н., Жарков В. А. Кавацулит в ассоциации с минералами золота на Приполярном Урале // Материалы Международного минералогического семинара «Структура и разнообразие минерального мира». Сыктывкар, Республика Коми, Россия, 17-19 июня 2008 г. Сыктывкар: Геопринт, 2008. С. 113-115.

- Попивняк И. В. Основные термобарогеохимические критерии прогнозирования и оценки золотого оруденения // Термобарогеохимия золота. Львов: Свит, 1995. С. 215-227.