Минералогия медных шлаков Выйского завода

Автор: Ю.В. Ерохин, В.С. Пономарев, А.В. Захаров, Л.В. Леонова

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 5 (365), 2025 года.

Бесплатный доступ

Уральский регион уже более 300 лет является металлургическим центром России, и здесь накопилось огромное количество шлаков. Изучение их минерального состава является актуальной задачей, т. к. многие шлаки могут нести угрозу экологии и представляют собой потенциальную руду, которую можно переработать. В настоящей работе мы приводим результаты изучения вещественного состава медных шлаков Выйского завода (Нижний Тагил, Свердловская область). Установлено, что шлаки сложены герцинит-фаялитовым агрегатом с постоянным присутствием магнетита, сульфидов (троилит и «расплавные твердые растворы» системы Cu-Fe-S), а также стекла, самородной меди и вестервельдита. Температура их образования предполагается в интервале 1186—1193 °С. Изученные шлаки можно целиком переработать, а именно получить из них медно-сульфидный, герцинит-магнетитовый и фаялитовый концентраты, которые можно далее использовать в металлургическом переделе. Показано, что сульфиды в шлакоотвале разлагаются и происходит постоянный вынос халькофильных и сидерофильных элементов, что повышает техногенную нагрузку на проживающее здесь население.

Фаялит, герцинит, сульфиды, вещественный состав, медные шлаки, Выйский медеплавильный завод

Короткий адрес: https://sciup.org/149148514

IDR: 149148514 | УДК: 549.0+669.181.28 (470.5) | DOI: 10.19110/geov.2025.5.4

Текст научной статьи Минералогия медных шлаков Выйского завода

Исследование медных шлаков является актуальной задачей как с точки зрения экологии, так и для возможного промышленного использования, т. к. многие из них представляют собой потенциальную руду. Переплавка медно-сульфидных руд для получения черновой меди всегда дает большой объем металлургического шлака. На современных медеплавильных предприятиях мира выход шлака в зависимости от технологий составляет от 2 до 5 т на тонну получаемой черновой меди (Sanchez, Sudbury, 2013). На сегодняшний день по всему миру накопились огромные объемы медных шлаков, в том числе и на Среднем Урале, который несколько столетий являлся одним из главных металлургических центров России.

Изучением минералогии, или вещественного состава, медных шлаков занимаются многие ученые. В первую очередь активно исследуются отходы современных действующих медеплавильных предприятий, т. к. они являются центром экологических проблем, на них накоплены гигантские объемы шлака, которые кроме меди зачастую содержат и другие элементы, в том числе и благородные металлы (Lohmeier et al., 2021; Nasab et al., 2022; Сайитов и др., 2024 и мн. др.). Получаемые в результате этих исследований данные позволяют заниматься вторичной переработкой отвалов шлака и снижать экологическую нагрузку на окружающую среду. При этом надо отметить, что старинные медные заводы в настоящее время несколько выпали из зоны внимания исследователей. Дело в том, что с такими заводами не связаны какие-либо значимые объемы шлакоотвалов, а значит, нет перспектив их вторичной переработки и ярко выраженных экологических проблем. Старинные и древние лежалые шлакоотвалы исследуют либо с целью археологических изысканий (Artemyev et al., 2018 и др.), либо ради интересных и уникальных минералогических находок. Например, в последнее время активно изучаются античные шлаки Лавриона (Аттика, Греция), где установлено богатое минеральное разнообразие в виде галоидов, арсенатов и сульфатов свинца, меди, железа, цинка и серебра (Gelaude et al., 1996; Pekov et al., 2011; Siidra et al., 2018 и др.).

Медные шлаки Выйского завода, который являлся одним из первых среднеуральских предприятий медеплавильной промышленности и главным медным заводом известной династии Демидовых (Металлические…, 2001; Алексеев, Гаврилов, 2008), увеличивают экологическую нагрузку на территорию Нижнего Тагила, поэтому необходимо изучить минеральный состав данных шлаков и оценить возможность их вторичной переработки. Цель исследования — изучение вещественного состава медных шлаков Выйского завода для их использования в дальнейшем металлургическом переделе.

Место отбора образцов

Выйский завод и его строения до наших дней не сохранились, за исключением дамбы, по которой сейчас проложена ул. Краснознаменная. На территории бывшего завода сейчас располагаются цеха корпорации KDV («Кондитерский дом “Восток”») — российского производителя чипсов, снеков, консервов и других продуктов. Жарким летом 2024 г. по периферии всего предприятия были проведены противопожарные работы. Благодаря им вокруг деревянного забора, окружающего предприятие, появилась 10-метровая вырубленная и распаханная зона, которая частично подцепила лежалый шлакоотвал бывшего завода. Именно здесь, восточнее предприятия, на правом берегу р. Выи, мы отобрали пробы шлака и штейна, а также сопутствующие металлические скопления (всплески) меди. Шлаки однородные, черного цвета, местами покрытые зелеными пленками вторичной медной минерализации. На свежем изломе медные шлаки имеют темно-серую окраску с включениями сульфидов.

Методы исследования

Аналитические исследования проводились в Институте геологии и геохимии УрО РАН (г. Екатеринбург). Химический состав минералов и фотографии в режиме BSE (обратнорассеянных электронов) сделаны с помощью сканирующего электронного микроскопа TESCAN MIRA LMS, S6123 с энергодисперсионной приставкой INCA Energy 450 X-Max 80 фирмы Oxford Instruments и программным обеспечением AZtecOne с ускоряющим напряжением 20 кВ и временем экспозиции 5 мс на пиксель. Напыление образцов углеродное (аналитик Л. В. Леонова). Петрогенные компоненты определены на рентгенофлуоресцентном волновом спектрометре XRF 1800 фирмы Shimadzu с мощной (4 кВт) рентгеновской трубкой (Rh-анод), с кристаллами-анализаторами TAP, PET, Ge, LiF (200), с проточнопропорциональным и сцинтилляционным счетчиками, стабилизатором вакуума (аналитик Н. П. Горбунова). Потери при прокаливании установлены путем нагревания пробы до 400 °С (аналитик Г. С. Неупокоева). Расчет кристаллохимических формул производился анионным методом (на количество атомов кислорода), а содержание окисного железа рассчитывалось согласно стехиометрии каждого конкретного минерала.

Результаты исследования

Химический состав шлака следующий (вес. %): SiO 2 — 31.65; P 2 O 5 — 0.26; TiO 2 — 0.35; Al 2 O 3 — 5.48; 30

FeOобщ — 54.13; MgO — 1.81; MnO — 1.08; CaO — 2.41; K2O 0.53; Na2O — 0.30; S — 0.51; Cu — 0.83; Zn — 0.19; П.п.п. — 0.41; Сумма — 99.94. Присутствие небольшого количества потерь при прокаливании указывает на слабые вторичные изменения шлака.

В результате проведенных нами исследований оказалось, что отобранные образцы сложены герцинит-фаялитовым агрегатом с постоянным присутствием магнетита, сульфидов, а также стекла, самородной меди и вестервельдита. Ниже приведено описание минералов.

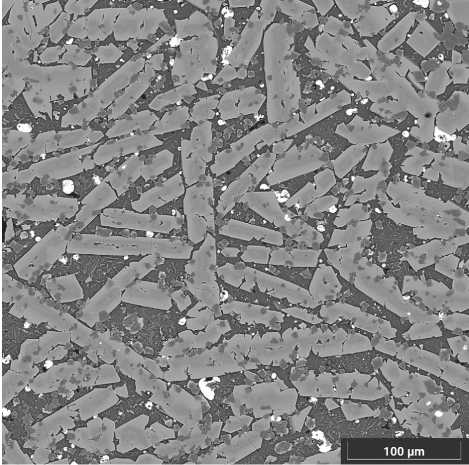

Фаялит (Fe2[SiO4]) является главным минералом в шлаке (около 60—65 об. %) и образует два типа выделений. Первый тип преобладает по объему и представляет собой коротко- и длиннопризматические кристаллы (рис. 1, 2) размером до 0.5 см в длину, которые образуют характерную структуру «спинифекс». По данным химического состава индивиды первого типа имеют зональность: центральная часть более магнезиальная и содержит до 9—10 мас. % MgO, а краевая обеднена магнием, содержит не более 3.2 мас. % MgO (табл. 1, ан. 1, 2). На петрографической диаграмме оливина анализы первого типа попадают в поле феррогортоноли-та и частично фаялита (Fa75—91). В оливине отмечаются примеси MnO (до 1.5 мас. %) и CaO (до 0.6 мас. %).

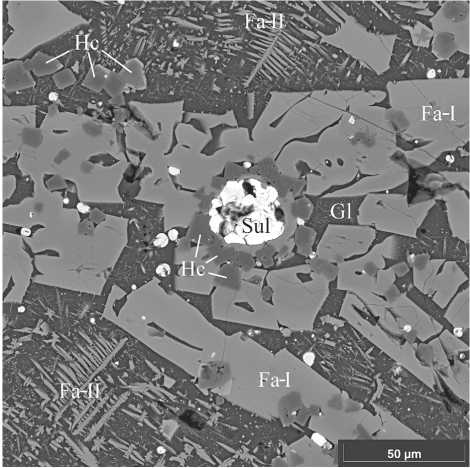

Второй тип фаялита представлен скелетными игольчатыми кристаллами размером до 50 мкм по удлинению, распыленными по матрице стекла (рис. 2). По данным химического состава, индивиды второго типа относятся к фаялиту (см. табл. 1, ан. 3—5), хотя и содержат большое количество примесей MgO (до 2 мас.%), MnO (до 1.6 мас. %), CaO (до 1.2 мас. %), Al2O3 (до 0.9 мас. %) и P2O5 (до 0.7 мас. %). Интересно, что во всех типах при кристаллохимическом пересчете оливина в позиции кремния наблюдается небольшой дефицит, который, по всей видимости, компенсируется окисным железом.

Рис. 1 . Внешний вид выйского шлака с призматическими кристаллами фаялита. Здесь и далее: BSE-фото, TESCAN MIRA LMS, S6123

Fig. 1. Appearance of Vyisky slag with prismatic fayalite crystals. From here on: BSE photo, TESCAN MIRA LMS, S6123

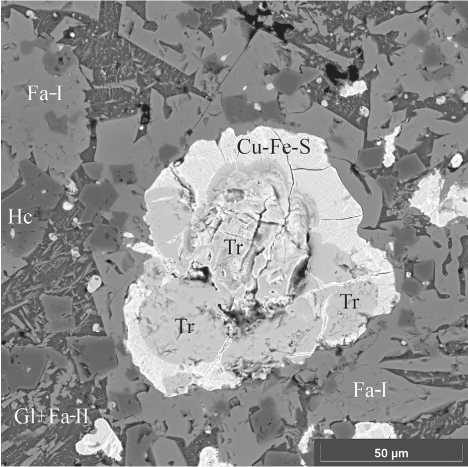

Рис. 2 . Первый (Fa-I) и второй (Fa-II) типы фаялита в шлаке с герцинитом (Hc), сульфидами (Sul) и стеклом (Gl)

Таблица 1. Химический состав фаялита в шлаках Выйского завода (мас. %)

Table 1. Chemical composition of fayalite in slags of the Vyisky plant (wt. %)

|

№ an. |

P 2 O 5 |

SiO 2 |

Al2O3 |

Fe 2 O 3 |

FeO |

MnO |

MgO |

CaO |

Sum |

|

1c |

- |

29.21 |

- |

3.04 |

56.43 |

1.42 |

9.66 |

0.24 |

100.27 |

|

1k |

- |

28.15 |

- |

2.58 |

64.08 |

1.39 |

3.24 |

0.56 |

100.23 |

|

2c |

- |

29.17 |

- |

2.87 |

57.54 |

1.32 |

8.75 |

0.35 |

100.26 |

|

2k |

- |

28.09 |

- |

2.49 |

64.97 |

1.47 |

2.40 |

0.58 |

100.23 |

|

3 |

0.64 |

26.83 |

0.94 |

1.54 |

65.66 |

1.42 |

2.01 |

0.96 |

100.14 |

|

4 |

0.70 |

26.93 |

0.40 |

2.29 |

65.79 |

1.43 |

1.96 |

0.50 |

100.21 |

|

5 |

0.64 |

27.67 |

0.78 |

0.85 |

65.39 |

1.55 |

1.13 |

1.19 |

100.08 |

Кристаллохимические формулы / Crystal-chemical formulas:

1c — (Fe 1.49 Mg 0.46 Mn 0.04 Ca 0.01 ) 2.00 [(Si 0.93 Fe 0.07 ) 1.00 O 4 ]; 1k — (Fe 1.78 Mg 0.16 Mn 0.04 Ca 0.02 ) 2.00 [(Si 0.94 Fe 0.06 ) 1.00 O 4 ];

2c — (Fe 1.53 Mg 0.42 Mn 0.04 Ca 0.01 ) 2.00 [(Si 0.93 Fe 0.07 ) 1.00 O 4 ]; 2k — (Fe 1.82 Mg 0.12 Mn 0.04 Ca 0.02 ) 2.00 [(Si 0.94 Fe 0.06 ) 1.00 O 4 ];

3 — (Fe 1.83 Mg 0.10 Mn 0.04 Ca 0.03 ) 2.00 [(Si 0.90 Fe 0.04 Al 0.04 P 0.02 ) 1.00 O 4 ]; 4 — (Fe 1.84 Mg 0.10 Mn 0.04 Ca 0.02 ) 2.00 [(Si 0.90 Fe 0.06 Al 0.02 P 0.02 ) 1.00 O 4 ];

5 — (Fe 1.86 Mg 0.06 Mn 0.04 Ca 0.04 ) 2.00 [(Si 0.93 Al 0.03 Fe 0.02 P 0.02 ) 1.00 O 4 ]

Примечание. Здесь и далее: аn. — анализ, c — центр зерна, k — край зерна; трехвалентное железо рассчитано по стехиометрии.

Note. From here on: an. — analysis, c — grain center, k — grain edge; trivalent iron is calculated according to stoichiometry.

Fig. 2. The first (Fa-I) and second (Fa-II) types of fayalite in slag with hercynite (Hc), sulfides (Sul) and glass (Gl)

Химический состав фаялита обоих типов имеет общие геохимические черты. Интересно, что фаялит из шлаков Выйского завода хорошо сопоставляется с оливином железоделательного производства (Portillo-Blanco et al., 2020 и др.) и сильно отличается от фаялитов из медных шлаков как царского периода (Ерохин и др., 2023 и др.), так и современных (Nasab et al., 2022, Сайитов и др., 2024 и др.).

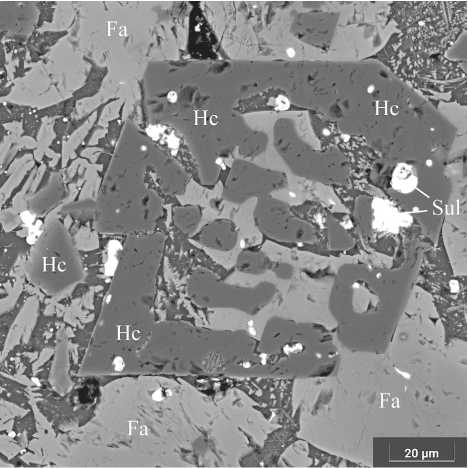

Герцинит (FeAl2O4) является второстепенным минералом в шлаке (около 10—15 об. %). Он встречается в индивидах фаялита первого типа и в стекле, а также образует цепочки обрастания вокруг сульфидных шариков (рис. 2). Обычно шпинелид представлен хорошо образованными изометричными кристаллами размером до 20—30 мкм. Изредка встречается в виде более крупных футляровидных индивидов размером до 100 мкм (рис. 3). По данным химического состава, зерна герцинита имеют зональность: центральная часть более магнезиальная и глиноземистая, а крае- вая обеднена магнием и более железистая (табл. 2, ан. 1, 2). По результатам пересчета центральная часть содержит миналы шпинели (до 21 %) и магнетита (до 10 %), а краевая часть — миналы шпинели (до 11 %) и магнетита (до 14 %). При этом в герцините отмечаются примеси ванадия (V2O3 до 1.2 мас. %), цинка (ZnO до 0.7 мас. %) и хрома (Cr2O3 до 0.5 мас.%). В целом герцинит является обычным минералом в старинных медных шлаках (Kierczak, Pietranik, 2011 и др.) и не характерен для современных отходов металлургии меди (Nasab et al., 2022, Сайитов и др., 2024 и др.).

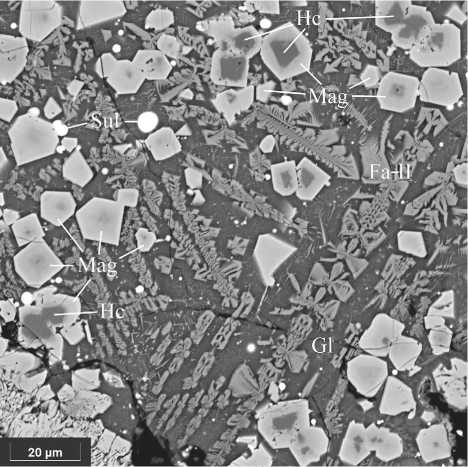

Магнетит (FeFe2O4) слагает каймы на некоторых зернах герцинита, в основном на тех, которые расположены в стекле. В некоторых случаях магнетит целиком замещает зерна герцинита (рис. 4). Магнетит имеет неоднородный химический состав и отличается повышенным содержанием Al2O3 (до 11.8 мас. %) и TiO2 (до 11.3 мас. %), что в пересчете дает 25 % минала герцинита и 15 % минала ульвошпинели (табл. 2, ан. 3, 4). В целом магнетит является обычным минералом в ле-

Рис. 3 . Футляровидный кристалл герцинита (Hc) в шлаке, в ассоциации с сульфидами (Sul) и фаялитом (Fa)

Fig. 3. Case-shaped crystal of hercynite (Hc) in slag, in association with sulfides (Sul) and fayalite (Fa)

Таблица 2. Химический состав герцинита и магнетита из шлака (мас. %)

Table 2. Chemical composition of hercynite and magnetite from slag (wt. %)

|

№ ан. |

TiO 2 |

V 2 O 3 |

Cr 2 O 3 |

Al2O3 |

Fe 2 O 3 |

FeO |

MnO |

ZnO |

MgO |

Sum |

|

1c |

0.32 |

0.96 |

0.52 |

51.48 |

9.69 |

32.11 |

0.46 |

0.55 |

4.88 |

100.97 |

|

1k |

1.17 |

0.39 |

- |

44.95 |

14.65 |

35.63 |

0.52 |

0.58 |

2.13 |

100.02 |

|

2c |

0.35 |

1.18 |

0.43 |

51.23 |

8.95 |

32.06 |

0.46 |

0.58 |

4.66 |

99.90 |

|

2k |

0.66 |

0.72 |

- |

46.06 |

14.63 |

34.83 |

0.54 |

0.65 |

2.52 |

100.61 |

|

3 |

9.79 |

0.34 |

- |

11.83 |

44.62 |

32.02 |

0.46 |

0.63 |

- |

99.69 |

|

4 |

11.26 |

0.36 |

- |

9.85 |

45.37 |

32.79 |

0.44 |

- |

- |

100.07 |

Кристаллохимические формулы / Crystal-chemical formulas:

1c — (Fe2+ 0.77 Mg 0.21 Mn 0.01 Zn 0.01 ) 1.00 (Al 1.75 Fe3+ 0.21 V 0.02 Cr 0.01 Ti 0.01 ) 2.00 O 4 ; 1k — (Fe2+ 0.89 Mg 0.09 Mn 0.01 Zn 0.01 ) 1.00 (Al 1.62 Fe3+ 0.34 Ti 0.03 V 0.01 ) 2.00 O 4 ;

2c — (Fe2+ 0.78 Mg 0.20 Mn 0.01 Zn 0.01 ) 1.00 (Al 1.76 Fe3+ 0.20 V 0.02 Cr 0.01 Ti 0.01 ) 2.00 O 4 ; 2k — (Fe2+ 0.86 Mg 0.11 Zn 0.02 Mn 0.01 ) 1.00 (Al 1.64 Fe3+ 0.33 Ti 0.02 V 0.01 ) 2.00 O 4 ;

3 — (Fe2+ 0.97 Zn 0.02 Mn 0.01 ) 1.00 (Fe3+ 1.22 Al 0.50 Ti 0.27 V 0.01 ) 2.00 O 4 ; 4 — (Fe2+ 0.99 Mn 0.01 ) 1.00 (Fe3+ 1.25 Al 0.43 Ti 0.31 V 0.01 ) 2.00 O 4

Примечание: an. 1, 2 — герцинит, ан. 3, 4 — магнетит.

Note: an. 1, 2 — hercynite, an. 3, 4 — magnetite.

жалых (царского периода) отходах медеплавильного производства (Ерохин и др., 2023 и др.) и в современных медных шлаках (Nasab et al., 2022, Сайитов и др., 2024 и др.).

Стекло в шлаке встречается часто, его количество достигает 15—20 об. %. Оно выполняет интерстиции между индивидами фаялита первого типа и само содержит включения фаялита второго типа, герцинита, магнетита и различных сульфидов. При этом размер чистых участков стекла, свободных от включений, редко превышает 20 мкм. Представительный состав стекла (мас. %): SO3 — 0.82; P2O5 — 1.94; SiO2 — 43.87; TiO2 — 0.60; Al2O3 — 16.96; FeO — 20.09; MnO — 0.51; CaO — 11.71; Na2O — 1.22; K2O — 2.30. Удивляет полное отсутствие магния в стеклофазе. На диаграмме TAS для вулканитов стекло попадает в поле умеренно-щелочных пикробазальтов, т. е. относится к субщелочным ультраосновным породам.

Троилит (FeS) как один из главных сульфидных минералов в шлаке слагает самостоятельные округлые выделения и включения в медно-железистых сульфидах размером до 50 мкм (рис. 5). По составу соответствует троилиту и содержит небольшую примесь Cu (до 2.3 мас.%). Данный сульфид является вполне обычным минералом как современных (Nasab et al., 2022 и др.), так и лежалых (царского периода) медных (Ерохин и др., 2023 и др.) и древних шлаков железного века (Artemyev et al., 2018).

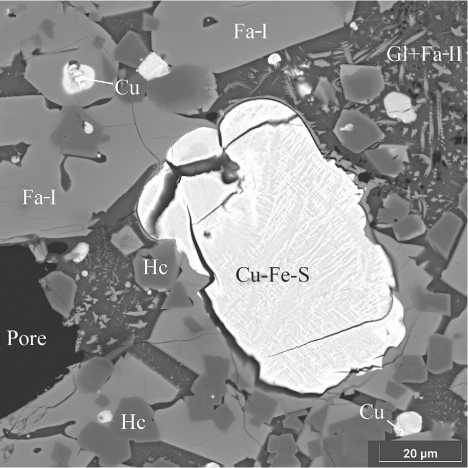

Сульфиды Cu-Fe наряду с троилитом образуют так называемый в металлургии штейн и являются главными минералами серы в шлаке. Они встречаются по всей матрице породы в виде округлых выделений размером до 100 мкм. По составу они неоднородные (со структурами распада) и содержат включения троилита, вестервельдита и меди (рис. 6). Химический состав светлых (в BSE-изображении) зон вариабельный (мас.%): S — 25.43—29.50, Fe — 11.28—19.65, Cu — 52.07—62.90. При этом сульфид с минимальным содержанием Fe является борнитом (Cu5FeS4: S — 25.6, Fe — 11.1, Cu —

Рис. 4 . Зональные кристаллы герцинита (Hc) с магнетитом (Mag) среди стекла (Gl), сульфидов (Sul) и фаялита второго типа (Fa-II)

Рис. 5 . Троилит (Tr) с каймой Cu-Fe-сульфидов (Cu-Fe-S) среди стекла (Gl), герцинита (Hc), а также фаялита первого (Fa-I) и второго (Fa-II) типов

Fig. 4. Zonal crystals of hercynite (Hc) with magnetite (Mag) among glass (Gl), sulfides (Sul) and second-type fayalite (Fa-II)

Fig. 5. Troilite (Tr) with a rim of Cu-Fe sulfides (Cu-Fe-S) among glass (Gl), hercynite (Hc), and fayalite of the first (Fa-I) and second (Fa-II) types

63.3). Химический состав темных зон более железистый (мас. %): S — 29.85—32.17, Fe — 34.25—49.26, Cu — 15.43—32.13, при этом наиболее медистые фазы приближаются к халькопириту (CuFeS2: S — 34.9, Fe — 30.4, Cu — 34.6). В целом подобные «расплавные твердые растворы» системы Cu1-xFe2+yS2-z синтезированы в диапазоне температур от 1012 до 325 °С (Kosyakov, Sinyakova, 2014).

Вестервельдит (FeAs) изредка встречается в сульфидных шариках. Он образует зерна размером до 5 мкм, причем как в троилите, так и в медно-железистых сульфидах. По химическому составу (мас.%): As — 57.07, Fe — 35.83, Co — 3.96, Ni — 2.73, Cu — 0.41 — минерал хорошо пересчитывается на формулу арсенида железа — (Fe0.84Co0.09Ni0.06Cu0.01)1.00As1.00. Вестервельдит упоминался в средневековых шлаках свинцово-серебряного производства (Ströbele, 2010), а нами установлен в медных шлаках Благодатного завода (Ерохин и др., 2021).

Медь (Cu) образует мелкие зерна и проволочки размером до 10—15 мкм в некоторых сульфидных шариках (рис. 6). Интересно, что металл встречается только внутри скоплений сульфидного расплава (штейна). По составу медь имеет небольшие примеси, металл содержит Fe (в пределах 6—7 мас. %) и S (от 1.1 до 1.8 мас. %).

Рис. 6 . Медь (Cu) и Cu-Fe-сульфиды (Cu-Fe-S) среди стекла (Gl), герцинита (Hc), а также фаялита первой (Fa-I) и второй (Fa-II) генераций; Pore — пустота

Fig. 6. Copper (Cu) and Cu-Fe sulfides (Cu-Fe-S) among glass (Gl), hercynite (Hc), and fayalite of the first (Fa-I) and second (Fa-II) generations; Pore — emptiness

Обсуждение результатов исследования

В результате проведенного нами исследования медные шлаки Выйского завода имеют следующий минеральный состав. Силикатная составляющая породы сложена фаялитом (двумя генерациями) и стеклом. Окислы представлены герцинитом (в большом количестве) и магнетитом. Халькогениды — вестервельди-том, троилитом и Cu-Fe-сульфидами (некоторые по составу определяются как борнит и халькопирит). Присутствует самородная медь.

Судя по минеральному составу шлаков, при плавке медной руды использовалась добавка в виде кварца (флюс). Об этом говорит резкое преобладание фаялита в шлаке и полное отсутствие кальциевого пироксена (если бы добавляли известняк). Обилие сульфидной минерализации в шлаке говорит о том, что плавились сульфидные руды (по историческим сведениям — из Меднорудянского месторождения). При этом известно, что на данном месторождении сначала добывали окисные руды, а уже потом сульфидные (Попова и др., 2015), т. е. мы изучали шлаки второго этапа отработки объекта. Температуру плавки медных руд можно определить по точке плавления/кристаллизации троилита, которая экспериментально оценивается в узком интервале 1186—1193 °С (Ефимов и др., 1983 и др.).

Оценить объемы отвалов медного шлака Выйского завода достаточно сложно. Очевидно, что часть лежалого отвала на восточной окраине бывшего завода сохранилась. При этом большая часть отвала куда-то была вывезена. Дело в том, что завод расположен на территории северной части современного города Нижний Тагил и, по всей видимости, шлакоотвал шел на различные строительные нужды (отсыпку фундаментов зданий, постройку полотна дорог, засыпку выработок и т. д.). Такую оценку необходимо провести, т. к. вполне возможно, что фрагменты медьсодержащего шлакоотвала уже не задействованы в муниципальном обороте и их можно изъять на переработку.

Нахождение отвала медных шлаков в пределах Нижнего Тагила вызывает дополнительную техногенную нагрузку на проживающее здесь население. Отвал расположен в долине р. Выи, и через шлаки проходит сброс грунтовых вод в реку. Наличие на образцах вторичной медной минерализации говорит о том, что сульфиды в шлаках разлагаются и происходит вынос халькофильных элементов. Уровень загрязнения вод должны определить экологические службы города.

Медные шлаки Выйского завода могут быть переработаны. В первую очередь из них можно извлечь сульфидный концентрат (при помощи флотации) с попутной медью, которая находится внутри сульфидных шариков. Во вторую очередь можно выделить герци-нит-магнетитовый концентрат (при помощи магнитной сепарации), который также содержит ценные примеси ванадия, хрома и титана. Оставшийся фаялит, как содержащий 60—65 % FeO, является железной рудой. К сожалению, технологии выделения железа из силикатов у нас пока нерентабельны, но в ближайшем будущем вполне могут стать окупаемыми.

Заключение

Таким образом, впервые изучен вещественный состав шлаков Выйского медеплавильного завода. Установлено, что они сложены герцинит-фаялитовым агрегатом с постоянным присутствием магнетита, сульфидов (троилит и «расплавные твердые растворы» системы Cu-Fe-S), а также стекла, самородной меди и ве-стервельдита. Температура образования шлаков определяется в узком интервале 1186—1193 °С. Их можно целиком переработать, а именно получить из данных шлаков медно-сульфидный, герцинит-магнетитовый и фаялитовый концентраты. Экологическое влияние

шлаков на окружающую среду оценить сложно, но оно имеет место, т. к. сульфиды в шлакоотвале разлагаются и происходит вынос халькофильных и сидерофиль-ных элементов, что повышает техногенную нагрузку на проживающее здесь население.

Авторы благодарят рецензентов за помощь в улучшении рукописи.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда и Правительства Свердловской области, № 24-27-20061,