Минералогия почв, развитых на отложениях триасового возраста

Автор: Чижикова Н.П., Иванов А.В., Кучмар Н.М.

Журнал: Бюллетень Почвенного института им. В.В. Докучаева @byulleten-esoil

Статья в выпуске: 65, 2010 года.

Бесплатный доступ

Почвы, сформированные на элювии триасовых отложений и их дериватах, характеризуются резким преобладанием минералов смектитовой группы с примесью палыгорскита в илистой фракции и полевых шпатов в пылеватых. Состав минералов предопределяет высокое плодородие почв.

Органо-аккумулятивные почвы, отложения триасового возраста, минералогия, смектитовая фаза

Короткий адрес: https://sciup.org/14313529

IDR: 14313529

Текст научной статьи Минералогия почв, развитых на отложениях триасового возраста

Особенности развития почвообразования на отложениях, отличающихся по своему минералогическому составу от наиболее широко распространенных на той или другой территории отложениях, всегда вызывало интерес и вычленялось как влияние литологического фактора на свойства и состав почв. Выделение ареалов почв, построение структуры почвенного покрова требовало разработки их диагностики и уточнения классификационного положения. В этом отношении Костромская область вызывает особый интерес, поскольку представляет собой территорию со сложнейшей историей формирования отложений, служащих почвообразующими породами, историей формирования рельефа и растительного покрова.

Однако до настоящего времени этот участок России изучен слишком мало. Впервые исследования почв Костромской области (Макарьевского и Кологривкого уездов) были проведены Ризположенский (1889) с целью выявления связи, «которая существует между растительностью и различными видами почв». В его описаниях эта территория сплошь покрыта хвойными лесами из ели, сосны, пихты и лиственницы, оставляя мест для поселений только по возвышенным берегам рек. Автор подчеркивает, что геологическое строение описываемой территории характеризуется «породами четырех систем: триаса, юрской, меловой и после третичной». Большинство почв формируется именно на последних отложениях. В работах Фриша (1958) подчеркнута особенность геолого-географического строения территории, геологический фундамент, которой «составляют толща пермо-триасовых глин мощностью до 500 м при гораздо меньшем распространения глин и песков юры, мела. Мощность четвертичных отложений резко уменьшается с запада на восток по мере продвижения за пределы областей валдайского оледенения к периферии днепровского оледенения.

Детально описывая сложную историю формирования ландшафта, его геолого-геоморфологических основ Фриш отмечает положительную роль послеледниковой эрозии «так как энергичное расчленения местности (с размахом высот 30-50 м), во-первых, приблизило к поверхности «жирные» глины юры и пермотриаса, обогащенные кальцием и фосфором. Последнее способствовало формированию сравнительно богатых, слабовыщелочен-ных почв. Во-вторых, приблизило грунтовые воды, что создало благоприятную обстановку по микроклимату» (Фриш, 1959). В последующим, как отмечает автор, на этих отложениях стала произрастать богатая растительность, которая существенно улучшила качество почв.

Большой научный интерес представляют исследования почв и почвенного покрова «Кологривского леса» - заказника, ценность которого заключается в том, что он является эталоном естественного ландшафта южной тайги, не имеющим признаков влияния хозяйственной деятельности человека (Дворников и др., 1987а, 19876). Формирование подзолистых и дерново-подзолистых почв происходит в пределах однородных пылеватых покровных суглинков, подстилаемых моренным опесчаненным суглинком. На этой территории, расположенной на южных склонах Северных Увалов, не наблюдались выходы древних отложений и их элювия, почвообразование на которых не несет признаков подзолообразования.

Практически не изученными в почвенном отношении остаются наиболее интересные в природном аспекте северная и северо-восточная части территории области (в особенности Межевской и Пыщугский районы) в пределах Северных Увалов, почти целиком покрытых лесом и малозаселенных. Здесь на фоне доминирующих по площади Al-Fe гумусовых подзолов значительно распространены органо-аккумулятивные почвы. Они формируются в широких ложбинообразных понижениях и представлены перегнойными и перегнойно-глеевыми почвами, а на приподнятых дренированных поверхностях - темногумусовыми и серогумусовыми, отнесенными в отдел органо-аккумулятивных почв (Классификация и диагностика почв России, 2004). Формирование органо-аккумулятивных почв связано с выходом на поверхность тяжелых по гранулометрическому составу отложений триаса, юры, мела. Эти почвы относятся к старопахотным, используемым в земледелии около трех столетий.

Задача наших исследований - выявить роль минералогического состава в формировании органо-аккумулятивных почв, распространенных на северо-востоке Костромской области, специфичность которых обусловлена особенностями минералогического состава триасовых отложений.

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ

Объектами исследований послужили почвы, сформированные на отложениях триасового возраста и их дериватах, в Костромской области.

Почва серогумусовая типичная (дерновая) постагрогенная среднесуглинистая на глинистых отложениях представлена разр. 304. Разрез заложен в Пыщугском районе в 2 км, на юго-восток от д. Талица. Рельеф - пологонаклонная выровненная поверхность. Залежь десятилетнего возраста. Не вскипает от НО.

АУра, 0-28 см. Темно-серый, влажный, средний суглинок, комковатопорошистой структуры, рыхлый, мелкопористый, много мелких корней; граница ровная, переход заметный.

ВС, 2805 см. Светло-палевого цвета с сизым оттенком, влажный ближе к сырому, иловатый тяжелый суглинок, непрочнокомковатой структуры, плотный, много железо-марганцевых конкреций, граница неровная, переход постепенный.

Cg, 45-...см. Светло-палевого цвета, сырой, тяжелый суглинок ближе к глине, творожистый, вязкий, плотный, в нижней части профиля интенсивно сочится вода.

Темногумусовая глееватая тяжелосуглинистая почва на элювии глинистых отложений триасового возраста (разр. 305). Разрез заложен в Пыщугском районе в 10 км, на север от г. Пыщуг, в 50 м от трассы Пыщуг-Никольское. Рельеф представлен плоским повышением водораздела. Еловый лес второго бонитета, в подросте - орешник, рябина, малина. Травянистый покров: хвощ, копытень, чистотел, гравилат, фиалка, осока, крапива, кислица, майник, зеленые мхи, доминирует земляника. Почва от НС1 не вскипает.

О, 0-10 см. Серо-бурого цвета, влажный ближе к сырому, густые корни (основная масса корней сосредоточена в этом горизонте), граница ровная, переход заметный по цвету.

AU, 10-50 см. Бурого цвета, влажный, тяжелый суглинок, комковатопорошистый, рыхлое структурное сложение, мелкопористый, много корней, граница неровная с затеками, переход ясный по цвету.

ВС 50-70 см. Неоднородный по окраске, на светло-палевом фоне ржавые пятна, сырой, опесчаненный тяжелый суглинок; мелкоореховатопорошистая структура, очень плотный, вязкий; включение скальной породы рыжего цвета, d=5 см, граница ровная, переход постепенный по цвету.

Cg, 70-104см. Палевый с сизым оттенком; сырой, ближе к мокрому тяжелый суглинок, ближе к глине, ореховатая структура, плотное структурное сложение, непрочный, вязкий.

Перегнойно-глеевая легкосуглинистая почва на литогенном разнородном материале. Разр. 502 заложен в Межевском районе в 20 км к северу от пос. Шекшема по дороге на Филино. Рельеф полого-волнистый, при- ствольные повышения. Растительность: еловый лес с примесью березы, в напочвенном покрове - копытень, майник, зеленые мхи, сфагнум. Не вскипает от НС1.

О, 0-5 см. Темно-бурого цвета, влажный, плохо отслаивается, густо пронизан корнями, преимущественно мелкими, граница ровная, переход заметен по плотности.

ОА, 5-10 см. Темно-бурого цвета, влажный ближе к сырому, иловатый средний суглинок, комковато-порошистая структура, рыхлое структурное сложение, мелкопористый, много мелких полуразложившихся корней, граница волнистая, переход заметный по цвету.

Н1, 10-20 см. Коричнево-бурый, влажный ближе к сырому, иловатый тяжелый суглинок, мелкокомковато-зернистая структура, мелкопористый; много мелких полуразложившихся корней, граница неровная, переход постепенный по цвету.

Н2, 20-40 см. Черно-бурый, влажный, иловатый легкий суглинок, комковато-зернистая структура, рыхлое структурное сложение, граница неровная, переход резкий по цвету.

Cl(g), 40-70 см. Светло-бурый с сизоватым оттенком, сырой, мелкозернистый песок, бесструктурный, слабосцементированный, переход резкий по гранулометрическому составу.

DG, 70-120 см. Окраска неоднородная: на буром фоне ярко-охристые и сизые пятна, сырой, легкий суглинок, неясно выраженная структура, плотный, вязкий.

Выделение илистой фракции (<1 мкм), тонкой (1-5 мкм) и средней (5-10 мкм) пыли для определения минералогического состава проводилось по методике Н.И. Горбунова (1963). Минералогический состав фракций <1, 1-5, 5-10 мкм исследован ренген-дифрактометрическим методом.

Рентген-дифрактограммы записаны с ориентированных препаратов, полученных для образцов в воздушно-сухом состоянии, насыщенных этиленгликолем и прокаленных при температуре 550°С в течение 2 ч. Диагностика проведена по общепринятым руководствам. Количественные соотношения основных минеральных фаз фракций менее 1 мкм определяли по Бискаю (Biskaye, 1965). Полуколичественное содержание основных минеральных фаз во фракции 1-5 мкм и 5-10 мкм определялось по методике Кука и др. (Cook et al., 1975).

После выделения фракций илистой (<1 мкм), тонкой (1-5 мкм) и средней (5-10 мкм) пыли с помощью просеивания через сита были отделены фракции 0,25-0,1; 0,1-0,05; 0,05-0,01 мм, необходимые для изучения минералов иммерсионным методом. Диагностика минералов и их количественные подсчеты проведены по Иванову, Мягковой (1997).

Проведено разделение образцов на легкие и тяжелые минералы с помощью жидкости с большой удельной массой (бромоформа, удельный вес 2,8-2,9).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Фракция >0,01 мм серогумусовой типичной постагрогенной почвы разр. 304 содержит эпидот, гранат, роговую обманку, кварц, полевые шпаты, кордиерит (табл. 1). Доминирующими являются кварц и полевые шпаты. Соотношения этих компонентов различаются в зависимости от размера фракций: во фракции 0,25-0,1 мм доминирует кварц (36-54%), количество которого резко снижается во фракции 0,1-0,05 мм до 13 %, и еще ниже во фракции 0,05-0,01 мм. Общей закономерностью является то, что наибольшее его количество находится в верхних горизонтах. Наибольшее количество (65%) полевых шпатов отмечается во фракции 0,1-0,05 мм в нижней части профиля. Количество зерен кордиерита резко меняется во фракциях разного размера: от отсутствия во фракции 0,25-0,1 мм до 40% в нижней части профиля во фракции 0,05-0,01 мм.

В темногумусовой глееватой почве (разр. 305) минералогический состав фракции размерностью >0,01 мм был изучен путем разделения минералов на тяжелые и легкие (табл. 2, 3). Среди тяжелых минералов доминирует

Таблица 1. Минералогический состав фракций >0,01 мм серогумусовой типичной постагрогенной почвы (разр. 304), % от числа зерен

Наибольшее количество биотита зафиксировано в породе во фракции 0,1-0,05 мм. Среди легких минералов доминирует кварц с максимальным количеством зерен во фракции 0,25-0,1 мм 62-72%. Во фракции 0,1-0,05 мм количество кварца существенно снижается до 38-15%, но возрастает доля полевых шпатов (20^10%). Интересно поведение кордиерита: во фракции 0,25-0,1 мм содержание его колеблется незначительно 22-27%, во фракции 0,05-0,01 мм 25-31%, а во фракции 0,1-0,05 мм наблюдается резкий скачек от 5% в профиле почвы до 45% в почвообразующее породе. Из слюд спорадически обнаруживается мусковит, но в большем количестве биотит (1-10%).

Для профиля этой почвы рассчитано содержание тяжелых минералов от общей массы тяжелых и легких минералов. Доля тяжелых минералов во фракции 0,25-0,1 мм колеблется от 0,78 до 1,13 с наибольшими значениями в верхней части профиля. С уменьшением размерности фракции доля тяжелых минералов возрастает (1,05-2,74%) с максимумом в верхнем горизонте.

Минералогический состав илистой фракции, выделенной из гор. AY ра (0-28 см) серогумусовой типичной (дерновой) постагрогенной почвы (разр. 304), представлен смектитовой фазой (93,9%), каолинитом, хлоритом (в сумме 5,1%). Отмечается примесь гидрослюд диоктаэдрического типа (1%). Этот состав прослеживается по всему профилю. В нижележащем гор. ВС наблюдается увеличение содержания смектитовой фазы (94,7%), снижение содержания каолинита, хлорита (4,2%). Важно отметить, что в гор. Cg, представленном элювием триасовых отложений, доля гидрослюд увеличивается до 11% (табл. 4). В поверхностном горизонте накапливается кварц (рисунок) Относительная интенсивность рефлекса (001) смектитовой фазы снижается вверх по профилю (табл. 5)

Тонкопылеватая фракция гор. AYpa представлена кварцем (30,0%), гидрослюдами триоктаэдрического типа (20,8%), К-полевыми шпатами (14,9%), смектитовой фазой (13,8%), плагиоклазами (11,3%), примесью каолинита (6,4%) и хлорита (2,8%) (табл. 6). Состав компонентов фракции вниз по профилю не изменяется, однако наблюдается снижение содержания всех перечисленных компонентов, за исключением каолинита, количество которого возрастает до 10,1 %, и смектитовой фазы, доля которой возрастает до 47,4%.

Фракция 5-10 мкм, выделенная из гор. AYpa (0-28 см) серогумусовой типичной (дерновой) постагрогенной почвы, представлена кварцем (30,1%), К-полевыми шпатами (22,2%), плагиоклазами (16,2%), слюдами

Таблица 2. Минералогический состав фракций больше 0,01 мм темногумусовой глееватой почвы (разр. 305),% от числа зерен

|

<ч V су о S § В В Ч о Ч § СУ Р О К S S Q S и |

tt с р S н к |

4 о 1§ |

J 3 3 |

1 |

Ч Ч m |

О> 2 Ч Ч 'Г, Ч |

СУ СУ 1 р к m 5 1 ё ё к а 5 s СО i I в >3 р 1 8 р |

|||||

|

Л н |

ООО |

ООО у о ^ |

||||||||||

|

о S ю |

5 В |

в 3 |

§« в |

m *^- о |

т> ^ 2 r i Г^ — |

|||||||

|

3 Ч I1 ” |

ООО |

Н м СП ^ О О |

||||||||||

|

Р 2 D |

2 2н |

m eq о eq eq eq |

Ш ^ ^ ю !> ^ ^ -+ се eq eq |

|||||||||

|

У । В ° 5' в |

5 |

м в а |

о о eq |

T ® ° Si Si |

||||||||

|

3 |

eq о eq Г- г- о |

сп оо in о eq оо сп сп ^ eq сп eq |

||||||||||

|

ms <ч Л су о су S § В Л Ч о Ч & В В S о 5 Ч В н |

^ к >> о Р о - Щ |

ч |

U 3 5 V § |

S S 1 2 2 г^ v ? с |

з 'Г, f— |

l-^OOO |

||||||

|

D № 1 н Й ю 5 “ ° |

3 в -у S |

ч 1 ° ° ” 1 |

in О o' ° О ° |

|||||||||

|

^ 5 ^ з |

в 5 |

до О ^ 5 € |

1- о in eq eq >n in |

о о о о е |

||||||||

|

=1 5 э |

3 |

Е в У |

о о eq |

О ООО |

||||||||

|

о в ю |

3 |

СП о eq |

а ° оо ооо ti |

|||||||||

|

Ч ; |

) |

чн \О Os ^ М СП |

^ О СМ о |

|||||||||

|

eq сп eq eq n |

2 о о 7 |

|||||||||||

|

2 в ” |

D г |

в В |

eq о |

Si ООО |

||||||||

|

и о в |

O ^ ч |

Si Й ^ 2 |

||||||||||

|

р = |

И D |

О ЗД < m о |

О ЗД О ЗД < m m о |

|||||||||

Таблица 3. Минералогический состав фракций >0,01 мм перегнойно-глееватой почвы (разр. 502), % от числа зерен

|

Горизонт |

о В П |

В cd ^ |

В О в |

В" & cd СО |

со н о cd Ч В |

cd |

& & |

। 2 В 1-0 О § О о г. О м & |

|

Фракция 0,25–0,1 мм |

||||||||

|

Н1 |

0 |

0 |

0 |

55 |

27 |

0 |

0 |

18 |

|

С1(g) |

0 |

0 |

0 |

63 |

33 |

0 |

0 |

4 |

|

DG |

0 |

0 |

0 |

49 |

45 |

0 |

0 |

6 |

|

Фракция 0,1–0,05 мм |

||||||||

|

Н1 |

0 |

0 |

0 |

30 |

65 |

0 |

0 |

5 |

|

С1(g) |

5 |

0 |

1 |

49 |

42 |

0 |

0 |

3 |

|

DG |

<1 |

0 |

0 |

48 |

42 |

0 |

1 |

8 |

|

Фракция 0,05–0, |

01 мм |

|||||||

|

Н1 |

<1 |

1 |

0 |

63 |

33 |

0 |

0 |

2 |

|

С1(g) |

3 |

0 |

0 |

61 |

28 |

0 |

0 |

7 |

|

DG |

2 |

0 |

0 |

61 |

18 |

3 |

0 |

6 |

Таблица 4. Соотношение основных минеральных фаз фракций менее 1 мкм, выделенных из почв

|

Горизонт |

Глубина, см |

Каолинит + хлорит |

Гидрослюда |

Смектитовая фаза |

Степень разупорядоченности структуры* |

|

% в |

о фракции и |

ла |

|||

|

Серогумусовая типичная (дерновая) постагрогенная почва на элювии триаса (разр. 304) |

|||||

|

AY ра |

0–28 |

5,1 |

1,00 |

93,9 |

+ + |

|

ВС |

28–45 |

4,2 |

1,1 |

94,7 |

+ |

|

Сg |

45–↓ |

6,8 |

11,0 |

82,2 |

+ |

|

Темногумусовая глееватая почва на элювии триаса (разр. 305) |

|||||

|

AU |

9–50 |

7,4 |

19,1 |

73,5 |

+ + |

|

ВС |

50–70 |

4,5 |

4,2 |

91,3 |

+ |

|

Сg |

70–104 |

8,4 |

7,3 |

84,3 |

+ |

|

Перегнойно-глееватая суглинистая почва, |

|||||

|

подстилаемая элювием триаса (разр. 502) |

|||||

|

Н1 |

10–20 |

2,0** |

15,4 |

82,6 |

+ + + + |

|

С1(g) |

40–70 |

26,4 |

49,5 |

24,1 |

+ + + + + |

|

DG |

70–120 |

10,1 |

21,9 |

68,0 |

+ |

* Наибольшая степень упорядоченности (+) с увеличением количества кристаллов увеличивается степень разупорядоченности.

** * 7 Å фаза без хлорита.

Таблица 5. Кристаллохимические характеристики минералов илистой фракции дерново-глеевых и перегнойно-глееватых почв и отношение содержания глинистых минералов к количеству кварцу во фракции < 1 мкм

|

Глубина, см |

Кристаллохимические особенности минералов |

Соотношение глинистых минералов и кварца |

Отношение каолинита к хлориту |

|||

|

14/7 |

10/5 |

14/4,2 |

10/4,2 |

(14+10)/4,2 |

3,57/3,53 |

|

|

Серогумусовая типичная (дерновая) постагрогенная почва |

||||||

|

на элювии триаса (разр. 304) |

||||||

|

0–28 |

7 |

1 |

12 |

2 |

13 |

2 |

|

28–45 |

8 |

1 |

17 |

2 |

19 |

1 |

|

45–↓ |

8 |

2 |

57 |

7 |

64 |

1 |

|

Темногумусовая глееватая почва на элювии триаса (разр. 305) |

||||||

|

9–50 |

7 |

1 |

49 |

2 |

51 |

1 |

|

50–70 |

13 |

1 |

65 |

7 |

72 |

1 |

|

70–104 |

7 |

1 |

17 |

2 |

19 |

1 |

|

Перегнойно-глееватая суглинистая почва, |

||||||

|

подстилаемая элювии триаса (разр. 502) |

||||||

|

10–20 |

3 |

6 |

2 |

1 |

2 |

0 |

|

40–70 |

1 |

4 |

0,3 |

0,3 |

1 |

1 |

|

70–120 |

2 |

4 |

19 |

9 |

27 |

1 |

(11,6%) диоктаэдрического типа, смектитовой фазой (9,6%), каолинитом (7,1%) и примесью хлорита (3,2%). Этот состав прослеживается по всему профилю, в пределах которого наблюдается увеличение доли смектитовой фазы (24,4%), каолинита (11,0%), хлорита (8,9%), плагиоклазов (22,8%) и уменьшение доли кварца (5,0%), К-полевых шпатов (11,7%) (табл. 7).

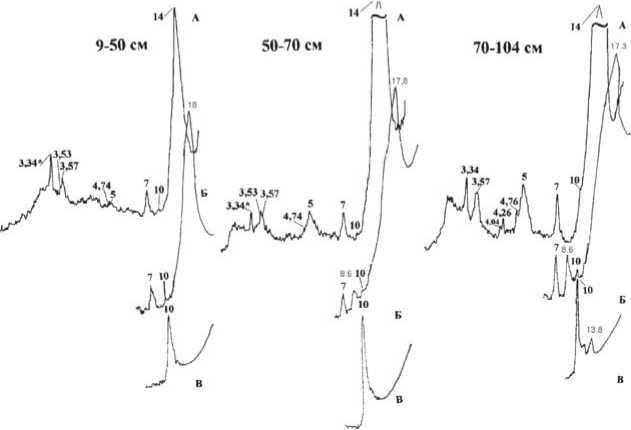

Фракция менее 1 мкм, выделенная из гор. AU (9–50 см) темногумусовой глееватой почвы (разр. 305), представлена хорошо структурированной смектитовой фазой (73,5%), гидрослюдами триоктаэдрического типа (19,1%), палыгорскитом, каолинитом, хлоритом в сумме (7,4). В нижележащем гор. ВС отмечается присутствие кальцита, увеличивается доля смектитовой фазы (91,3 %), снижается количество гидрослюд и каолинита. В гор. Cg также отмечается высокая доля смектитовой фазы (84,3%), наличие палыгорскита, каолинита в сумме с хлоритом (8,4%), триоктаэдриче-ских гидрослюд (7,3%). В качестве небольшой примеси в илистой фракции присутствует каолинит-смектит, тонкодисперсный кварц, К-полевые шпаты. Структурное состояние минералов по всему профилю отличается высокой степенью совершенства.

Таблица 7. Соотношение основных минеральных фаз фракций 5–10 мкм, выделенных из почв

|

Гори- |

Глубина, |

Плагио- |

ПШ |

Кварц |

Хлорит |

Каолинит |

Слюда |

Смекти- |

|

зонт |

см |

клаз |

товая |

|||||

|

фаза |

||||||||

|

% во фракции средней пыли |

||||||||

|

Серогумусовая типичная (дерновая) постагрогенная почва |

||||||||

|

на элювии триаса (разр. 304) |

||||||||

|

AY ра |

0–28 |

16,2 |

22,2 |

30,1 |

3,2 |

7,1 |

11,6 |

9,6 |

|

ВС |

28–45 |

22,8 |

11,7 |

5,0 |

8,9 |

11,0 |

16,3 |

24,4 |

|

Перегнойно-глееватая суглинистая почва, подстилаемая элювии триаса (разр. 502) |

||||||||

|

Н1 |

10–20 |

9,9 |

24,3 |

45,1 |

3,5 |

1,5 |

9,3 |

6,4 |

|

С1(g) |

40–70 |

31,8 |

31,7 |

25,5 |

Нет |

2,5 |

6,8 |

1,7 |

Таблица 6. Соотношение основных минеральных фаз фракции 1–5 мкм, выделенных из дерново-глеевых и перегнойно-глееватых почв, %

|

Гори- |

Глуби- |

Пла- |

ПШ |

Квар |

Хло- |

Каоли- |

Гид- |

Смектито- |

|

зонт |

на, см |

гиок- |

ц |

рит |

нит |

рос- |

вая фаза |

|

|

лаз |

люда |

|||||||

|

% во фракции тонкой |

пыли |

|||||||

|

Серогумусовая типичная (дерновая) постагрогенная почва |

||||||||

|

на элювии триаса (разр. 304) |

||||||||

|

AY ра |

0–28 |

11,3 |

14,9 |

30,0 |

2,8 |

6,4 |

20,8 |

13,8 |

|

ВС |

28–45 |

2,9 |

6,6 |

12,2 |

2,5 |

10,1 |

18,3 |

47,4 |

|

Перегнойно-глееватая суглинистая почва, подстилаемая элювии триаса (разр. 502) |

||||||||

|

Н1 |

10–20 |

7,6 |

11,7 |

60,5 |

Нет |

4,0 |

10,8 |

5,4 |

|

С1(g) |

40–70 |

22,3 |

20,0 |

39,1 |

3,1 |

1,5 |

12,0 |

2,0 |

Илистая фракция (< 1 мкм), выделенная из гор. Н1 (10–20см) перегной-но-глееватой суглинистой почвы, развитой на песке, подстилаемом элювием триасовых тложений (разр. 502), представлена сильно разупорядочен-ной смектитовой фазой (82,6%), гидрослюдами триоктаэдрического типа, каолинитом, хлоритом (в сумме 2%). В нижележащем гор. C1 (g) наблюдается наличие сильноразупорядоченных диоктаэдрических гидрослюд (49,5%), каолинита (совместно с хлоритом) (26,4%), смектитовой фазы (24,1%). Увеличивается относительная интенсивность рефлекса кварца.

Глубина, см

Таблица 8. Суммарная и относительная интенсивности рефлексов среднепылеватой фракции, % от суммы интенсивностей

Сумма интенсивно-стей, мм

|

Относительная интенсивность рефлекса (Ǻ) |

||||||||||

|

14 |

10 |

7 |

5 |

4,74 |

4,26 |

3,57 |

3,53 |

3,34 |

3,24 |

3,18 |

Серогумусовая типичная (дерновая) постагрогенная почва на элювии триаса (разр. 304)

|

0–28 |

470 |

5 |

3 |

5 |

2 |

1 |

14 |

3 |

3 |

47 |

8 |

9 |

|

28–45 |

381 |

18 ерег подс |

6 нойн тилае |

11 о-гле мая э |

5 евата люви |

4 я суг и три |

6 линис аса ( |

7 тая п разр. |

8 очва, 502) |

26 |

6 |

3 |

|

10–20 |

190 |

3 |

2 |

1 |

1 |

1 |

11 |

2 |

2 |

64 |

8 |

5 |

|

40–70 |

533 |

1 |

2 |

2 |

1 |

Нет |

14 |

1 |

1 |

45 |

13 |

20 |

Рентген-дифрактограммы фракций менее 1 мкм, выделенных из темногумусовой глееватой почвы (разр. 305), А – в воздушно-сухом состоянии, Б – после сольватации этиленгликолем, В – после прокаливания при температуре 550оС в течении 2 ч. Гор. AU 9–50 см, гор. ВС 50–70 см, гор. С(g) 70–104 см. Числа на рентгенограммах – межплоскостные расстояния в Ǻ.

В гор. DG, являющимся подстилающей породой триасового возраста, илистая фракция представлена хорошо оструктуренной смектитовой фазой (68,0%), гидрослюдами диоктаэдрического типа (21,9%), каолинитом, в сумме с хлоритом (10,1%).

В тонкопылеватой фракции наблюдается наличие кварца, плагиоклазов, К-полевых шпатов, каолинита, слюд, смектитовой фазы, в гор. С 1(g) - наличие хлорита. Важно отметить высокую долю кварца по всему профилю (до 60,5 % в гор. Н1), причем, доля плагиоклазов, К-полевых шпатов, кварца, каолинита и смектитовой фазы уменьшается вниз по профилю, а количество гидрослюд увеличивается (с 10,8% в гор. Н1 до 12,0% в гор. Cl(g)).

Фракция 5-10 мкм в гор. Н1 перегнойно-глееватой почвы представлена кварцем (45,1%), К-полевыми шпатами (24,3%), плагиоклазами (9,9%), гидрослюдами (9,3%), смектитовой фазой (6,4%), примесью хлорита (3,5%) и каолинита (1,5%). В нижележащем гор. Cl (g), представляющим собой песчаную прослойку, наблюдается увеличение доли плагиоклазов (31,8%), К-полевых шпатов (31,7%), каолинита (2,5%), уменьшение доли слюд (6,8%), смектитовой фазы (1,7%) и отсутствие хлорита.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Почвы, развитые в пределах элювия отложений триасового возраста или при подстилании элювием отложений триасового возраста, характеризуются резким преобладанием минералов смектитовой группы в илистой фракции. В пылеватых фракциях доминирующей становится сумма полевых шпатов и плагиоклазов. Фракции > 0,01мм также характеризуются повышенным содержанием полевых шпатов. Перечисленные минералы содержат высокие доли элементов минерального питания растений, что свидетельствует о высоком плодородии почв, до настоящего времени фиксируемом на полях длительного землепользования.

Список литературы Минералогия почв, развитых на отложениях триасового возраста

- Дворников О.А., Карпачевский Л.О., Строганова М.Н., Таргульян В.О., Тонконогов В.Д. Особенности строения почв и почвенного покрова заказника «Кологривский лес»//Почвоведение. 1987a. № 9. С. 40-52.

- Дворников О.А., Таргульян В.О., Тонконогов В.Д. Об особенности глинсто-дифференцирования почв на крутых склонах естественных таежных ландшафтов//Почвы СССР: прикладные и генетические аспекты исследований. М.: Почв. ин-т им. В.В. Докучаева, 1987б. С. 98-107.

- Иванов В.В., Мягкова А.Д. Оптическая диагностика первичных минералов почв. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1997.

- Классификация и диагностика почв России. Смоленск: Ойкумена, 2004. 342 с.

- Ризположенский Р.В. Отчет о почвенных исследованиях в Макарьевском и Кологривском уездах Костромской губернии//Тр. О-ва естествоиспытателей при Императорском Казанском ун-те. Казань, 1889. Т. 21. Вып. 4. 33 с.

- Фриш В.А. К вопросу о геолого-геоморфолорической основе ландшафта (на примере Межевского района Костромской области)//Вест. Ленинградского ун-та. 1958. Вып. 3. Сер. Геология и география. С. 91-103.

- Фриш В.А. К вопросу о хозяйственном значении природных условий администратиного района//Вест. Ленинградского ун-та. 1958. Вып. 3. Сер. Геология и география. С. 68-82.

- Cook H.E., Johnson P.D., Matti J.C. and Zemmels I. Methods of sample preparation and X-ray diffraction data analysis, X-ray Minеralogy Laboratory, Deep Sea Drilling Projekt, University of California, Riverside//Hayes, D.E., Frakes,L.A., et al. Init. Repts. DSDP, 28. Washington (U.S. Govt. Printing Office), 1975. Р. 999-1007.

- Biscay P.E. Mineralogy and sedimentation of the cleep-cea seclemeut fine fraction in the Atlantic Ocean//Geol. Soc. Amer. Bull. 1965. V. 76. N 7. P. 803-832.