Минералогия солодей в лимане на Джаныбекском стационаре института лесоведения РАН

Автор: Варламов Е.Б., Лебедева М.П., Чурилин Н.А., Мусаэлян Р.Э., Колесников А.В., Чурилина А.А.

Журнал: Бюллетень Почвенного института им. В.В. Докучаева @byulleten-esoil

Статья в выпуске: 123, 2025 года.

Бесплатный доступ

Структура почвенного покрова Северного Прикаспия включает межпадинный солонцовый комплекс, почвы падин и лиманов. Постоянными элементами микрорельефа днища лиманов являются замкнутые округлые микрозападины до 9 м в диаметре. Почвенная комбинация микрозападин представлена солодями лугово-степными с разной мощностью осолоделого горизонта, наибольшей на периферии, наименьшей в днище. Изучено два почвенных разреза: в днище микрозападины – солодь среднемощная, и на ровной части днища лимана, на краю микрозападины, – солодь глубокая. Меньшая мощность осолодения в днище микрозападины сопровождается более высоким содержанием илистых частиц при одинаковой мощности текстурных и аккумулятивно-карбонатных горизонтов. В обеих почвах установлен однотипный качественный состав глинистых и кластогенных минералов. Выявлена однотипная дифференциация по профилям кластогенных минералов, но степень их выраженности неодинаковая. Более контрастная дифференциация установлена в солоди микрозападины. Содержание полевых шпатов возрастает в нижних горизонтах, кварца, наоборот, – в верхних горизонтах. Происходит дифференциация и глинистых минералов. Иллит накапливается в верхних горизонтах, а содержание хлорита, наоборот, возрастает в нижних горизонтах. В текстурных горизонтах профилей отмечается увеличение смешаннослойных слюда-смектитовых образований и незначительного количества каолинита, которые находятся в супердисперсном состоянии. Снижение роли смектитовой фазы в верхних горизонтах связано с его иллитизацией в обеих солодях. У солоди микрозападины супердисперсность связана с обратной трансформацией иллитовых слоев в смектитовые, что обеспечивается периодически застойным водным режимом атмосферного питания, при котором мобилизуются продукты химического выветривания в пределах почвенного профиля в виде различных смешаннослойных образований.

Смектитовая фаза, иллит, смешаннослойные минералы, каолинит, хлорит, кварц, слюды, полевые шпаты

Короткий адрес: https://sciup.org/143184478

IDR: 143184478 | УДК: 631.48 | DOI: 10.19047/0136-1694-2025-123-241-272

Текст научной статьи Минералогия солодей в лимане на Джаныбекском стационаре института лесоведения РАН

119017, Москва, Пыжевский пер, 7, стр. 2, *, e-mail:

7 Bld. 2 Pyzhevskiy per., Moscow 119017, Russian Federation, *, e-mail:

Ранее были выявлены специфические черты минералогического строения комплекса почв (Варламов и др., 2023), представляющего генетический ряд солоди и лугово-осолоделой почвы лимана, находящегося на территории Джаныбекского стационара Института лесоведения РАН. В этой работе подробно описана минералогия солоди в центре лимана и лугово-осолоделой почвы на его периферийной части. Этой работой не были охвачены солоди, находящиеся в микрозападинах в днище лимана.

Несмотря на длительную историю исследования (Роде и др., 1961, 1964; Корнблюм и др.,1972, 1976; Талызина, 1994; Зайдель-ман, 1998; Алексеев, 1999; Алексеева и др., 2010) западинного макрорельефа и микрорельефа Северного Прикаспия, вопросы его происхождения, развития этих форм, а также изменчивость рельефа в пределах контуров лиманов до настоящего времени является дискуссионным вопросом. Микрозападины в днищах лиманов издавна обращали на себя внимание специалистов разных направлений. Они осложняют рельеф днища лимана, имея округлую форму диаметром 5–8 м и глубину 15–25 см. К настоящему времени существуют более двух десятков гипотез их генезиса. В результате анализа имеющихся по данному вопросу публикаций (Гедройц, 1926; Большаков и др., 1937; Мозесон, 1955; Сидоренко и др., 1978; Молодых, 1980; Абатуров, 2010) установлено несколько причин формирования микрозападин в днищах лиманов: неровности дна отступивших морских вод, действие ветра с формированием котлов выдувания, более низкие значения замерзания почвенного раствора, просадочные деформации грунтовых оснований вследствие современной суффозии в лёссах, древние карстовые явления суффозионного и эрозионного происхождения. Полигене-тичность древних западин связывают также с отмиранием гидросети при региональном перераспределении талых и дождевых вод по поверхности и их застаивании на относительно плоских поверхностях. Представление о криогенной природе мелкозападин-ного рельефа содержится в публикациях Величко и др. (1978), где отмечается термокарстовая природа микроподов европейской части России. Результаты исследований почв замкнутых блюдцеобразных понижений в лиманах отражены в работах Сидоренко и др. (1978), Молодых (1980), Варламова и др., (2023). Таким образом, микрозападины в днище лиманов как природные явления обладают комплексом специфических природно-геологических особенностей, знание которых представляет в научном и прикладном значении особый интерес при освоении территорий. Перспективы орошения этих почв определяют актуальность исследования территорий с западинным микрорельефом. Значение для сельского хозяйства обуславливается специфическим набором свойств этих территорий, с которыми связано наличие мозаичного распределения избыточно-переувлажненных почв и пород, а также явления вымокания и вымерзания культур. При хозяйственном освоении данных территорий имеются сложности за счет разнотипных почвенно-грунтовых условий. Нивелирование микрорельефа требует дополнительных мелиоративных мероприятий особенно в почвенных контурах с микропонижениями. При этом нет ясного понимания тенденций развития западинного рельефа. Согласно исследованиям (Хитров, 2005), полученные результаты по изучению изменения микрорельефа солонцовых комплексов Джаныбекского стационара Института лесоведения РАН за полвека свидетельствуют о разнонаправленных трендах их развития во времени. Очевидно, что образование западинных форм микрорельефа обуславливает периодическое переувлажнение почв. При этом усложняется структура почвенного покрова и снижается агроно- мическая ценность земель. Масштабы этого процесса не только снижают сельскохозяйственную ценность земель, но и затрудняют их использование, а также в целом ухудшают экологическую обстановку этой территории.

Цель исследования: 1) изучение особенностей профильного распределения минералов солоди лугово-степной среднемощной в центре микрозападины, сформированной в днище лимана и сопряженной с нею солодью лугово-степной глубокой на ее бровке; 2) реконструкция физико-минералогических условий формирования и развития микрозападины.

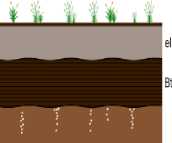

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ

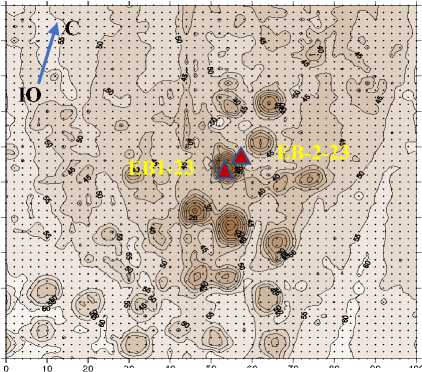

Изученный лиман (рис. 1А) площадью около 3 га находится на опытном участке в 1.5 км от усадьбы Джаныбекского стационара Института лесоведения РАН между 1-ой и 2-ой лентами Государственной лесополосы. Микрорельеф лимана хорошо выражен и представлен небольшими в диаметре (до 6–7 м) западинами с относительным понижением до 30 см. Размещение их по днищу лимана (рис. 2) характеризуется слабовыраженным “сотовидным” характером. В лимане площадь, занятая микрозападинами, составляет около 3–5% от его общей площади, они сосредоточены преимущественно в центральной части днища. По нашим наблюдениям, периодически при весеннем снеготаянии вода в микрозападинах держится в течение нескольких недель.

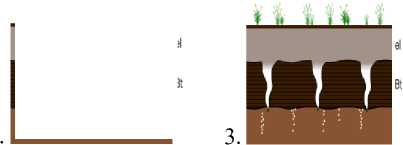

Изучено два почвенных разреза. Первый разрез (ЕВ-1-23) вскрывает солодь лугово-степную среднемощную в центре наиболее глубокой микрозападины, расположенной в центральной части днища лимана. Растительность, описанная в мае 2024 г., представлена следующими видами: болотница болотная (Eleocharis palustris (L.) Roem. солодь квазиглееватая сегрегационно- карбонатная среднемощная глубоко гипссодержащая легкоглинистая на хвалынских тяжелых суглинках (Классификация, 2004); Luvic Columnic Albic Planosol (Loamic) (WRB-2015).

А

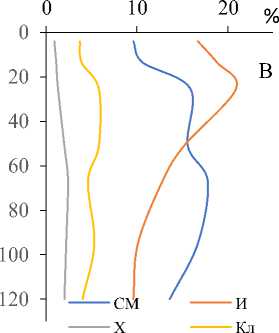

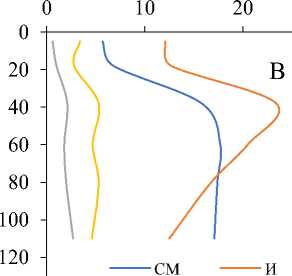

Рис. 1. А – общий вид микрозападин, заполненных водой, съемка 04.2024; В – профиль солоди среднемощной раз. ЕВ-1-22 (центр); WRB-2015: Luvic Columnic Albic Planosol (Loamic); С – профиль солоди раз. ЕВ-2-23 (периферийная часть); WRB-2015: Luvic Columnic Albic Planosol (Loamic).

Fig. 1. A – general view of microdepressions filled with water, surveyed 04.2024; B – profile of medium-thickness malt deposit EB-1-22 (center); WRB-2015: Luvic Columnic Albic Planosol (Loamic); C – profile of malt deposit EB-2-23 (peripheral part); WRB-2015 Luvic Columnic Albic Planosol (Loamic).

С

Второй разрез (ЕВ-2-23) заложен на бортовой части этой блюдцеобразной западины с выходом на ровную часть днища лимана, в 4 м от первого разреза (рис. 1С). В отличие от первого разреза трещины на поверхности здесь отсутствуют. Растительность представлена следующими видами: Овсяница валлисская ( Festuca valesiaca Gaudin), Осока узколистая ( Carex stenophylla Wahlenb.), Лапчатка серебристая ( Potentilla argentea L.), Девясил британский ( Inula britannica L.), Мятлик луковичный ( Poa bulbosa L.), Полынь сантонинная ( Artemisia santonicum L.), Мышехвостник маленький ( Myosurus minimus L.), Гусиный лук низкий ( Gagea pusilla (F.W. Schmidt) Sweet), Птицемлечник Фишера ( Ornithogalum fischeri-anum Krasch.), Кермек Гмелина ( Limonium gmelinii (Willd.) Kuntze). Общее проективное покрытие – 96%. Слабое вскипание с 66 см, сильное > 75 см. Формула профиля {EL+ELrz}-ELq-BT1q-BT2-BCAnc-Cca,cs . Название почвы: солодь лугово-степная глубокая тяжелосуглинистая-глинистая на хвалынских тяжелых суглинках (Классификация, 1977); солодь квазиглееватая сегрегаци-онно-карбонатная глубоко гипссодержащая тяжелосуглинистоглинистая на хвалынских тяжелых суглинках (Классификация, 2004) ; Luvic Columnic Albic Planosol (Loamic) (WRB-2015).

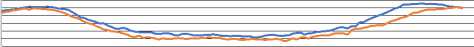

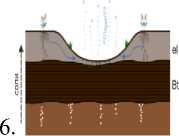

Солоди сформировались на однородных тяжелых карбонатных хвалынских отложениях до глубины одного метра. Расположение разрезов в рельефе на участке лимана представлено на рисунке 2. Дополнительно была проведена диаметральная нивелирная сьемка профиля микрозападины с шагом в 10 см и с отображением данных двухгодичных наблюдений по одним реперным точкам (рис. 3.).

Морфологические отличия между двумя почвами состоят в том, что фрагментарные кутаны на агрегатах фиксируются на морфологическом уровне только в солоди разр. ЕВ-1-23, развитой в микрозападине, а в солоди на бровке западины кутаны фиксируются только на микроуровне. Оба разреза в нижней части осолоделого горизонта имеют Fe-Mn конкреции диаметром до 3 мм. При этом в разр. ЕВ-1-23 они имеют рыхлое строение, а в солоди разр. ЕВ-2-23 фиксируются плотные Fe-Mn конкреции. Карбонаты в разр. ЕВ-1-23 фиксируются с 20 см, достигая максимума содержания (более 24%) на глубине 70 см; а в разр. ЕВ-2-23 – с 60 см с максимальным содержанием 20% на глубине 120 см. Профиль солоди в микрозападине отличается преобладанием буроватых оттенков.

Y, м

30 40 50 60 70 80 90 100

Х, м

см

Рис. 2. Микрорельеф участка центральной части днища лимана с микрозападинами. Высота относительная, см. Сечение через 5 см. Съемка 2022 г. Составил Варламов Е.Б., Колесников А.В.

Fig. 2. Microrelief of the central part of the estuary bottom with microdepressions. Relative height, cm. Section every 5 cm. Survey 2022. Compiled by Varlamov E.B., Kolesnikov A.V.

0 2 4 6 8 10 12

Рис. 3. Топографический профиль через микрозападину в днище лимана с шагом 10 см. Высота относительная, см. Съемка 2023 и 2024 гг. Составил Варламов Е.Б., Чурилин Н.А. при участии Колесникова А.В.

Fig. 3. Topographic profile through a microdepression in the bottom of the estuary with a step of 10 cm. Relative height, cm. Survey 2023 and 2024. Compiled by Varlamov E.B., Churilin N.A. with the participation of Kolesnikov A.V.

Методы исследований. Выделение гранулометрических фракций (<1, 1–5, 5–10 и >10 мкм) проводили исчерпывающим отмучиванием по методике Горбунова (1971), количественное содержание каждой фракции использовали при перерасчете минерального состава на почву в целом. Карбонаты, гипс, легкорастворимые соли перед фракционированием удаляли. С целью стандартизации перед определением минералогического состава глинистые фракции были насыщены Mg2+ (из раствора 1M MgCl 2 ) и затем промыты до полного удаления избытка хлоридов. Исследование проведено с использованием рентгеновского дифрактометра фирмы Rigaku SmartLab. Ориентированные препараты получены путем седиментации фракций на покровные стекла размером 20 × 20 мм. Режим сьемки образцов: излучение Cu Kά, напряжение на трубке 40 кВ, сила тока 50 мА, скорость сканирования 2°/мин, в угловом диапазоне от 2 до 34° 2 θ . Съемку глинистых и кластогенных минералов всех фракций с целью снижения влияния возможной неоднородности распределения препарата осуществляли с вращением образца по плоскости съемки со скоростью 30 об./мин. Дополнительно, для диагностики особенности лабильных минералов смектитовой фазы, образцы глинистых минералов фракции <1 мкм сняты после сольватации этиленгликолем и после прокаливания при 550 °С в течение 2 ч. Диагностика минералов проведена по следующим методическим разработкам (Рентгеновские методы и структура глинистых минералов, 1965), (Соколова и др., 2005) с привлечением базы данных JCPDS. Итоговые расчеты полуколичественного содержания минералов производили с применением программного обеспечения Дифрактометр-Авто, версия 2014, разработчик ООО “Ирис”. Соотношения базальных (пиковых) интенсивностей – по Biscaye (1964,1965) . Отдельные образцы, отобранные по границе контакта осолоделого, текстурного и аккумулятивно-карбонатных горизонтов, исследовали на сканирующем электронном микроскопе FEG-SEM KYKY-EM8000 в режиме HV (High Vacuum) и при ускоряющем напряжении 20 кВ. Образцы после монтажа на столики напыляли золотом (Au) в течение 90 сек. при помощи универсальной напылительной установки GVC-5000 (Китай).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Сравниваемые сообщества растительности в центре и у края микрозападины различаются по видовому составу, что свидетельствует о различиях в условиях их произрастания (рис. 1А).

Оба разреза имеют глинистый гранулометрический состав. Содержание физической глины (частиц <10 мкм) в бескарбонат-ных горизонтах EL и BT более 50%, в карбонатных горизонтах нижних частей профилей содержание силикатных частиц размерностью <10 мкм составляет 45–49%, что рассчитывалось после удаления карбонатов. Если учесть, что почвенные карбонаты обычно имеют размерность, соответствующую тонкой и средней пыли, то можно заключить, что и нижние горизонты также имеют глинистый гранулометрический состав.

Распределение гранулометрических фракций по профилям солодей представлено в таблице 1. В обоих разрезах распределение ила имеет элювиально-иллювиальный характер с минимумом в поверхностных горизонтах EL и максимумом в верхних частях текстурных горизонтов (BT1). В солоди, заложенной в центре микрозападины (разр. ЕВ-1-23) в гор. EL, отмечается более высокое содержание ила (31–34%) по сравнению с разрезом на бровке микрозападины (22–23%). Глубже (в BT и BCA) содержание ила в обоих разрезах приблизительно одинаковое. Отметим, что контрастность по содержанию ила между верхней элювиальной и средней иллювиальной частями профиля выражена намного резче в солоди на бровке микрозападины. Вариабельность в содержании частиц <1 мкм в генетически различных горизонтах, очевидно, связана с контрастностью условий почвообразования по профилю. В результате этого наиболее тонкие и более подвижные минеральные частички вымываются из верхних частей профилей и переносятся в срединные горизонты, где происходит их относительное накопление. Судя по профильному распределению ила, относительное его накопление происходит и в гор. BT1q, i солоди микрозападины и в гор. BT1q в солоди на ее бровке (табл. 1).

Таблица 1. Содержание гранулометрических фракций, выделенных методом Горбунова, %

Table 1. Content of granulometric fractions, isolated by Gorbunov’s method, %

|

Горизонт |

Глубина, см |

% фракций |

Потеря от HCl |

|||

|

<1 мкм |

1–5 мкм |

5–10 мкм |

>10 |

|||

|

Солодь лугово-степная среднемощная тяжелосуглинистая на хвалын-ских тяжелых суглинках разр. ЕВ-1-23 |

||||||

|

EL |

0–8 |

30.9 |

13.0 |

9.3 |

46.8 |

0.0 |

|

ELq |

10–17 |

34.4 |

11.5 |

8.4 |

45.8 |

0.0 |

|

BT1q,i |

21–30 |

43.9 |

8.3 |

6.3 |

41.6 |

4.7 |

|

BT2q,i |

44–58 |

38.6 |

5.7 |

5.9 |

49.8 |

17.7 |

|

BCAnc,m c |

64–70 |

37.5 |

3.9 |

5.1 |

53.6 |

24.6 |

|

BCAnc |

90–100 |

34.3 |

6.1 |

4.9 |

54.7 |

20.2 |

|

Cca,cs |

>120 |

36.8 |

3.3 |

4.8 |

55.2 |

20.0 |

|

Солодь лугово-степная глубокая тяжелосуглинистая на хвалынских тяжелых суглинках разр. ЕВ-2-23 |

||||||

|

EL+ELrz |

0–10 |

21.8 |

11.1 |

10.8 |

56.3 |

0.0 |

|

ELq |

10–26 |

23.3 |

6.6 |

10.8 |

59.2 |

0.0 |

|

BT1q |

26–50 |

46.5 |

6.6 |

5.3 |

41.5 |

2.9 |

|

BT2 |

50–70 |

44.8 |

6.7 |

6.0 |

42.5 |

3.1 |

|

BCAnc,m c |

70– 89(92) |

41.5 |

2.7 |

5.4 |

50.4 |

13.9 |

|

BCAnc |

89(92)– 130 |

29.2 |

10.6 |

8.1 |

52.1 |

18.4 |

Распределение тонкой (1–5 мкм) и средней (5–10 мкм) пыли, наоборот, имеет строго аккумулятивный характер с максимумом в поверхностных горизонтах и с постепенным уменьшением до се- редины горизонта BT, и с одинаковым их содержанием в более глубоких горизонтах.

В профилях выделяются горизонты BCAnc с более высоким содержанием в них тонко- и среднепылеватых фракций на разной глубине – 64–100 см в разр. ЕВ-1-23 и 70–130 см в разр. ЕВ-2-23 (табл. 1). Таким образом, установлено повышенное содержание илистых частиц в солоди разр. ЕВ-1-23 по сравнению с разрезом ЕВ2-23.

Что касается солоди микрозападины, то подобная дифференциация профиля с фрагментарными глинистыми кутанами на гранях структурных отдельностей на глубине залегания иллювиального горизонта свидетельствует, по-видимому, о наличии в почвенном растворе катионов, обуславливающих высокую степень диспергации почвенной массы. Возможность активной дис-пергации почвенной массы подтверждается результатами анализа грунтовых вод и водной вытяжки (табл. 2, 3).

Таблица 2. Уровень, состав и минерализация грунтовых вод под почвами, ммоль(экв)/л

Table 2. Level, composition and mineralization of groundwater under soils, mmol(eq)/l

|

Разрез |

УГВ, м |

Минерализация, г/л |

ммоль(экв)/л |

|||||||

|

о и |

о и И |

о |

6 |

и |

+ S |

+ л Z |

||||

|

ЕВ-1 23 |

in co |

MO о |

о о |

О ОО |

о о |

о in |

о о со |

о in 04 |

чо |

о о |

|

ЕВ-2 23 |

co 04 co о |

о о |

о о со |

о о |

о о |

о in 04 |

О о |

о |

40 О |

|

Уровень грунтовых вод весной 2024 г. под раз. ЕВ-1-23 и раз. ЕВ-2-23 составлял 3.75 и 4.37 м соответственно. Минерализация воды в микрозападине имеет почти в два раза выше концентрацию, чем на бровке. Химический состав грунтовых вод также существенно различается, несмотря на малое расстояние между скважинами. В раз. ЕВ-1-23 химизм грунтовых вод сульфатно-натриевый, в разр. ЕВ-2-23 – сульфатно-кальциевый. Основное различие связано с высоким содержанием катионов Na+ (1.76 и 0.74 ммоль(экв)/л) и Mg2+ (2.50 и 1.00 ммоль(экв)/л) и сульфат аниона SO4 2- (1.5 и 1.00 ммоль(экв)/л) при общей минерализации грунтовых вод 0.527 и 0.323 г/л в разрезах ЕВ-1-23 и ЕВ-2-23 соответственно.

Водородный показатель рН водной вытяжки у почвы микрозападины имеет слабо щелочною реакцию в отличие от кислой реакции солоди на бровке. Химический состав водной вытяжки показывает принципиальное различие солевых профилей почв, которое заключается в следующем: солодь разр. ЕВ-1-23 имеет в профиле два максимума – один на глубине 20 см (рис. 4А), другой в нижней части горизонта BT; солодь разр. ЕВ-2-23 имеет только один максимум в нижней части горизонта BT. Такой характер распределения солей задается исключительно промывным режимом в почве на бровке в отличие от солоди микрозападины, где происходит сезонная смена водного режима с промывного на выпотной. Химический состав растворов в обоих разрезах солодей одинаковый – преобладают из анионов сульфаты и хлориды, из катионов магний и натрий. Но количественно их содержание различно – большее их содержание отмечено в солоди микрозападины, что связано с особенностями химизма и минерализацией грунтовых вод. В нижних частях профилей (глубина 80 см) обе солоди близки по химическому составу (рис. 4).

Содержание обменных катионов Na+, Mg2+ хорошо согласуется (табл. 3.) с условиями периодического выщелачивания солей во время избыточного увлажнения и фиксацией катионов в ППК. Значения емкости катионного обмена имеют относительно невысокие величины, что связано с небольшим компенсированным зарядом минералов ППК. При этом установлен ряд особенностей, который свидетельствует о продвинутой стадии формирования качественного состава ППК. Фиксируется более узкое соотношение катионов Са+ : Mg2+ в солоди микрозападины относительно солоди на бровке, что и определяет повышение щелочности.

Рис. 4. Состав водной вытяжки 1 : 5. А – разр. ЕВ-1-23; В – разр. ЕВ-223, cмоль(экв)/кг.

Fig. 4. Composition of water extract 1 : 5. A – EB-1-23; B – EB-2-23, сmol(eq)/kg.

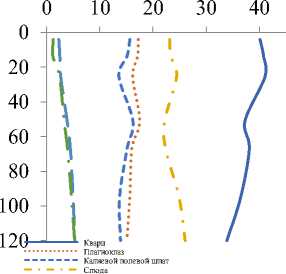

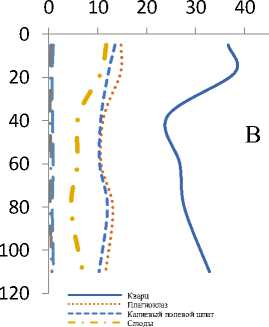

« Na .....♦ K

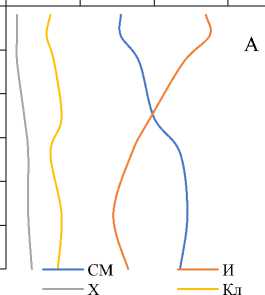

Как ранее было установлено, в этом лимане (Талызина и др., 2014; Варламов и др., 2023) минералогический состав глинистых и кластогенных минералов почвообразующих пород обеих солодей одинаково поликомпонентный. В илистой фракции почвенных горизонтов преобладают иллиты, смешаннослойные иллит-смектиты в сопровождении каолинита и небольшого количества хлорита (табл. 4.). Различия между почвами проявляются в более высоком содержании СМ-фазы в иле поверхностных горизонтов солоди разр. ЕВ-1-23. Вниз по профилям обеих солодей уменьшается содержание иллита и возрастает количество смешаннослойного иллит-смектита. На фоне высокого содержания иллита обращает на себя внимание увеличение в верхней части горизонта BT содержания СМ-фазы (в перерасчете на почву в целом) в почве разр. ЕВ-1-23 (табл. 4.). Состав кластогенных минералов в сравниваемых почвах однотипен. Контрастность профильного распределения кварца, плагиоклазов, хлорита в профилях солодей показывает, что их устойчивость зависит от рН среды. На щелочной фон больше реагирует кварц и хлориты, нежели чем КПШ и слюды (Корнблюм и др.,1972, 1976). Меньшее содержание (рис. 5, 6) в поверхностных горизонтах разр. ЕВ-1-23 таких минералов как хлорит, кварц, полевые шпаты, вероятно, может свидетельствовать о более интенсивном их выветривании в гидроморфных и щелочных условиях этого профиля, если исключить литологическую неоднородность почвообразующих пород.

Схема профильного распределения глинистых минералов обеих солодей элювиально-иллювиальная. При этом солодь микрозападины (раз. ЕВ-1-23, рис. 7, 8) имеет два максимума по содержанию СМ-фазы и каолинита в профиле, а солодь на бровке только один – в средней части текстурного горизонта (70 см). Предполагаем, что указанные различия в характере распределения минералов сравниваемых почв связаны с более длительными гидроморфными условиями микрозападины. Косвенно об этом также свидетельствуют, по-видимому, подвижные гидрооксиды железа, придающие выраженный буроватый тон профилю солоди в разр. ЕВ-1-23. В целом можно отметить, что минералогический состав осолоделых горизонтов сравниваемых разрезов практически не различается, за исключением их мощности.

В обоих профилях в элювиальной толще преобладающим компонентом илистой фракции являются ди-триоктаэдрические иллиты, на долю которых приходится более 50% при расчете на фракцию. Содержание этого компонента с глубиной уменьшается и минимум (29–34%) его содержания фиксируется в переходных к породе горизонтах обеих почв. Максимальное содержание смеша-нослойных иллит-смектитов (46–49%) отмечается в нижних горизонтах солодей (начиная с 40 см). Указанные минералы сопровождаются каолинитом и магнезиально-железистым хлоритом. В обеих солодях фиксируются следы тонкодисперсной размерности кварца и полевых шпатов.

В связи с контрастностью увлажнения и более высокой минерализацией почвенных растворов минералогические изменения в солоди микрозападины выражены более ярко. Деградационные изменения затронули СМ-фазу, иллит, хлорит и каолинит.

Таблица 3. Состав обменных катионов, смоль(+)/кг

Table 3. Composition of exchangeable cations, сmol с /kg

|

Генетический горизонт |

Глубина отбора, см |

Ca2+ |

Mg2+ |

Na + |

K+ |

ЕКО эфф. |

Ca 2+ |

Mg2+ |

Na + |

K+ |

|

смоль(+)/кг |

% от ЕКО |

|||||||||

|

Разрез ЕВ-1-23 |

||||||||||

|

EL+ELrz |

0-8 |

12.50 |

2.5 |

0.01 |

2.51 |

17.52 |

71.3 |

14.3 |

0.1 |

14.3 |

|

ELq |

10-17 |

10.0 |

6.25 |

0.02 |

2.22 |

18.49 |

54.1 |

33.8 |

0.1 |

12.0 |

|

BT1q,i |

21-30 |

16.25 |

3.75 |

0 |

2.19 |

22.19 |

73.2 |

16.9 |

0 |

9.9 |

|

BT2q,i |

44-58 |

13.75 |

7.5 |

0.59 |

1.83 |

23.68 |

58.1 |

31.7 |

2.5 |

7.7 |

|

BCAnc,mc |

64-70 |

15.0 |

6.25 |

0.11 |

2.36 |

23.72 |

63.2 |

26.3 |

0.5 |

10.0 |

|

BCAnc |

90-100 |

17.5 |

2.5 |

0 |

1.5 |

21.51 |

81.4 |

11.6 |

0 |

7.0 |

|

Разрез ЕВ-2-23 |

||||||||||

|

EL+ELrz |

0-10 |

6.25 |

3.75 |

0.11 |

2.85 |

12.96 |

48.2 |

28.9 |

0.8 |

22 |

|

ELq |

10-26 |

8.75 |

2.5 |

0.08 |

2.7 |

14.03 |

62.3 |

17.8 |

0.6 |

19.3 |

|

BT1q |

26-50 |

8.75 |

3.75 |

0.08 |

2.61 |

15.19 |

57.6 |

24.7 |

0.5 |

17.2 |

|

BT2 |

50-70 |

16.25 |

3.75 |

0 |

2.19 |

22.19 |

73.2 |

16.9 |

0 |

9.9 |

|

BCAnc,mc |

70-92 |

17.5 |

2.5 |

0 |

1.5 |

21.51 |

81.4 |

11.6 |

0 |

7.0 |

Таблица 4 . Соотношение основных минералов фракции < 1 мкм из образцов почв, раз. ЕВ-1-23, ЕВ-2-23, %

Table 4. The ratio of the main minerals of the <1 µm fraction from soil samples, %

|

5S О нм © Е я |

я Я S ч и |

■е |

I 1.0 I 0.5 |

Фракция <1 мкм |

Почва в целом, % |

||||||

|

СМ |

И |

Х |

Кл |

СМ |

И |

Х |

Кл |

||||

|

Разрез, ЕВ-1-23 |

|||||||||||

|

EL+ELrz |

0-8 |

30.9 |

5.2 |

31 |

54 |

3 |

12 |

9.6 |

16.7 |

0.9 |

3.7 |

|

ELq |

10-17 |

34.4 |

5.0 |

31 |

55 |

3 |

11 |

10.6 |

18.8 |

1.1 |

3.9 |

|

BT1q,i |

21-30 |

43.9 |

4.4 |

36 |

48 |

3 |

13 |

15.9 |

20.9 |

1.3 |

5.8 |

|

BT2q,i |

44-58 |

38.6 |

3.8 |

40 |

39 |

5 |

15 |

15.6 |

15.2 |

2.0 |

5.8 |

|

BCAnc,mc |

64-70 |

37.5 |

3.2 |

47 |

34 |

6 |

12 |

17.8 |

12.8 |

2.4 |

4.6 |

|

BCAnc |

90-100 |

34.3 |

2.8 |

49 |

29 |

6 |

15 |

16.7 |

10.1 |

2.2 |

5.3 |

|

Cca,cs |

>120 |

29.2 |

3.0 |

47 |

33 |

7 |

14 |

13.6 |

9.6 |

2.0 |

4.0 |

Продолжение таблицы 4

Table 4 continued

|

5S О нм © Е я |

я Я S ч и |

I 1.0 I 0.5 |

Фракция <1 мкм |

Почва в целом, % |

|||||||

|

СМ |

И |

Х |

Кл |

СМ |

И |

Х |

Кл |

||||

|

Разрез, ЕВ-2-23 |

|||||||||||

|

EL+ELrz |

0-10 |

21.8 |

5.0 |

26 |

56 |

3 |

15 |

5.7 |

12.1 |

0.6 |

3.4 |

|

ELq |

10-26 |

23.3 |

4.0 |

29 |

54 |

5 |

12 |

6.8 |

12.7 |

1.0 |

2.8 |

|

BT1q |

26-50 |

46.5 |

4.2 |

34 |

50 |

4 |

11 |

15.8 |

23.4 |

2.1 |

5.3 |

|

BT2 |

50-70 |

44.8 |

4.1 |

40 |

46 |

4 |

11 |

17.7 |

20.5 |

1.8 |

4.7 |

|

BCAnc,mc |

70-89(92) |

41.5 |

4.0 |

42 |

40 |

5 |

13 |

17.4 |

16.7 |

2.0 |

5.3 |

|

BCAnc |

89(92)-130 |

36.8 |

2.9 |

46 |

34 |

7 |

12 |

17.1 |

12.3 |

2.4 |

5,0 |

Примечание. СМ – смешанослойные минералы; И – иллит; Х – хлорит; Кл – каолинит; I 1.0нм /I 0.5нм – соотношение интенсивности рефлексов первого и второго порядка для иллита.

Note. СМ – mixed-layer minerals; И – illite; Х – chlorite; К – kaolinite; I 1.0нм /I 0.5нм – ratio of intensity of first and second order reflexes for illite.

Хлорит

Каолинит

0 10 20 30

Плагиоклаз

Калиевый полевой шпат

Слюда

Хлорит

Каолинит

Рис. 5. Содержание минералов фракции >1 мкм в профиле почвы разр. ЕВ1-23. А – расчет на фракцию, В – расчет на почву в целом, %.

Fig. 5. The content of minerals in the fraction >1 µm in the soil profile of section p. EV1-23. A – calculated for fraction, B – calculated for the soil as a whole, %.

0 10 20 30 40

I : I : I : V: I: J

I I F. Г

I:

I

I

I

I

I

I

t

А

120 Кварц

Плагиоклаз

Калиевый полевой шпат

Слюда

Хлорит Каолинит

Хлорит Каолинит.

Рис. 6. Содержание минералов фракции >1 мкм в профиле почвы разр. ЕВ2-23. А – расчет на фракцию, В – расчет на почву в целом, %.

Fig. 6. The content of minerals in the fraction >1 µm in the soil profile of section p. EV-2-23. A – calculated for fraction, B – calculated for the soil as a whole, %.

0 20 40 60 %

Рис. 7. Распределение минералов фракции <1 мкм в профиле разр.ЕВ-1-23. А – расчет на фракцию; В – расчет на почву в целом, %.

Fig. 7. Distribution of minerals of fraction <1 µm in the profile of EB-1-23. A – calculation for fractions; B – calculation for the soil as a whole, %.

0 20 40 60

СМ И

Х Кл

Рис. 8. Распределение минералов фракции <1 мкм в профиле разр.ЕВ-2-23. А – расчет на фракции; В – расчет на почву в целом, %.

Fig. 8. Distribution of minerals of fraction <1 µm in the profile of EB-2-23. A – calculation for fractions; B – calculation for the soil as a whole, %.

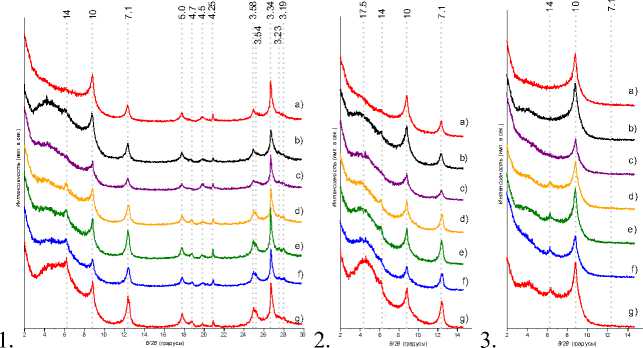

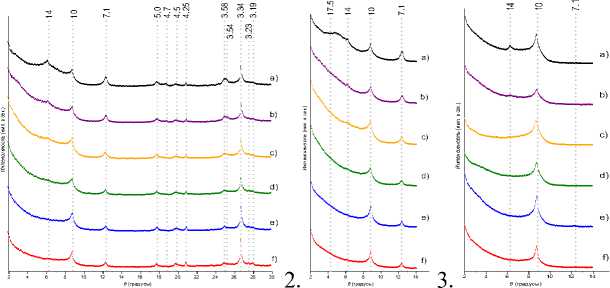

В профилях на рентгенографических кривых это проявляется в виде резкого спада или, наоборот, увеличения интенсивности (рис. 9, 10) 14 и 10-ангстремовых рефлексов. В разр. ЕВ-1-23 микрозападины фиксируется резкий спад 10Å рефлекса в глубь профиля и возрастание 14Å. На сольватированных этиленгликолем препаратах это проявляется в виде тренда возрастания с глубиной интенсивности 17-18 Å рефлекса с асимметрией в область малых углов (СМ-фаза и смешаннослойные иллит-смектиты). Увеличение СМ-фазы можно объяснить (Кринари и др., 2014) обратной трансформацией иллита в смектит. В раз. ЕВ-1-23 это дает основание сделать вывод об увеличении вклада разбухающих слоев в общую дифракционную картину рассматриваемой ассоциации минералов. В течение этого процесса (Соколова и др., 2005), по-видимому, блоки слюд изменяются по сторонам базальных поверхностей, особенно со стороны торцевых сколов, с развитием в этих частях их смешаннослойности. Фоновое изменение рН среды сопровождается увеличением степени замещения Si на Al в тетраэдрических позициях структуры лабильной СМ-фазы (Градусов, 1976). Дополнительное поступление катиона К+ определяет его адсорбцию межслоевыми промежутками разбухающих минералов. В результате этого количество лабильных слоев к поверхности снижается и преобладающими становятся неразбухающие минералы.

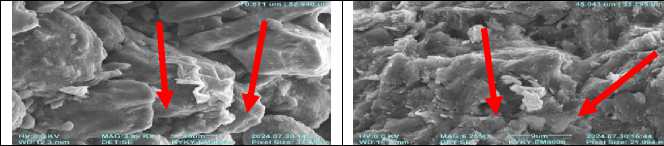

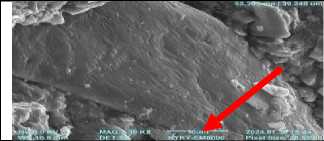

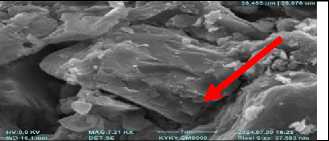

Анализ снимков (рис. 11) электронной микроскопии показал, что в зоне перехода осолоделого горизонта к текстурному наблюдаются определенные различия между почвами. Локально отличия в разрезах сосредоточены в нижней части EL на границе с BT. Наибольшие различия между разрезами выявлены по мощности и составу кутан на агрегатах и на поверхности отдельных крупных минералов.

В условиях глинисто-лессовидного покрова Северного При-каспия на площадях с локальным базисом эрозии и перераспределения осадков отмечается стадийность в формировании микрозападин в лиманах (рис. 12). По нашему мнению, процессы изменения тяжелосуглинистых смектитсодержащих пород, которые происходят в результате незамкнутых циклов взаимодействия глина – вода, являются начальной стадией поверхностного диагенеза.

Рис. 9. Рентгендифрактограммы фракции менее 1 мкм в почве днища микрозападины (разр. ЕВ-1-23): а) гор. EL+ELrz 0–8 см; b) гор. ELq 10– 17 см; c) гор. BT1q 21–30(44) см; d) гор. B2 30(44)–58 см; e) гор. BCAnc,mc 64–70 см; f) гор. BCAnc 90–100 см; g) гор. Cca,cs >120 см. Межплоскостные расстояния в ангстремах (Å); 1 – воздушно-сухое состояние образца; 2 – после сольватации этиленгликолем; 3 – после прокаливания при 550 °С в течение 2 ч.

Fig. 9 . X-ray diffraction patterns of fractions less than 1 µm. Section EV-1-23: a) EL+ELrz 0–8 cm; b) ELq 10–17 cm; c) BT1q 21–30(44) cm; d) B2 30(44)– 58 cm; e) BCAnc,mc 64–70 cm; f) BCAnc 90–100 cm; g) Cca,cs >120 cm. Interplanar distances in angstroms (Å); 1 – air-dry state of the sample; 2 – after solvation with ethylene glycol; 3 – after calcination at 550 °C for 2 h.

При этом образование микрозападин связано с трансформацией минералов, формированием трещин в текстурных горизонтах, содержащих повышенное содержание лабильных минералов, и дальнейшим уплотнением срединных горизонтов за счет засыпки рыхлого элювиального материала осолоделого горизонта в поверхностные трещины. Дополнительным фактором в образовании микрозападин, вероятно, является и повышенная теплоемкость обводненной западины, сохраняющая дневное тепло более дли- тельное время. Латеральная миграция солевых водных растворов в микрозападины с последующей их внутрипрофильной фильтрацией также способствует уплотнению верхней части текстурного горизонта при высыхании. Исследования (Курганова, 1986) фиксировали преобладание микрозападин в этом же лимане глубиной 20 см. Сравнение данных глубин микрозападин (Курганова, 1986) с нашими наблюдениями 2023–2025 гг. (рис. 3.) показали тенденцию к просадке их днища к настоящему времени до 30 см.

θ (градусы

(градусы

θ (градусы)

Рис. 10. Рентгендифрактограммы фракции менее 1 мкм. Разр. ЕВ-2-23: а) гор. EL+ELrz 0–10 см; b) гор. ELq 10–26 см; c) гор. BT1q 26–50 см; d) гор. B2 50–70 см; e) гор. BCAnc,mc 70–89(92) см; f) гор. BCAnc 89(92)– 130 см. Межплоскостные расстояния в ангстремах (Å); 1 – воздушносухое состояние образца; 2 – после сольватации этиленгликолем; 3 – после прокаливания при 550 °С в течение 2 ч.

Fig. 10. X-ray diffraction patterns of the fraction less than 1 μm, section EV-2-23: a) EL+ELrz 0–10 cm; b) ELq 10–26 cm; c) BT1q 26–50 cm; d) B2 50– 70 cm; e) BCAnc,mc 70–89(92) cm; f) BCAnc 89(92)–130 cm. Interplanar distances in angstroms (Å); 1 – air-dry state of sample; 2 – after solvation with ethylene glycol; 3 – after calcination at 550 °C for 2 h.

ЕВ1-23, 10–17 см, нижняя часть

ЕВ2-23, 10–26 см, нижняя часть

Деградация тонкого глинистого

Сплошное обволакивание покрытия на плоскости зерна кутанами отдельных агрегатов и

кварца.

Полностью отмытая от кутан поверхность кварца со следами химического выветривания.

минералов.

Осколки зерна кварца с признаками физического

дробления с образованием трещин.

ЕВ-1-23, 21–30 см

ЕВ-2-23, 26–50 см

Фрагментарное покрытие кутаной.

Слоистые органо-глинистые

Глинисто-коллоидный комплекс кутаны на поверхности минерала. обнажается на углах минералов.

ЕВ1-23, 44–58 см, нижняя часть. ЕВ-2-23, 70–89(92) см

Однотипное строение мелкокристаллических карбонатов.

Рис. 11. Изображения поверхности агрегатов в разрезах ЕВ-1-24 и ЕВ-224, полученные с помощью SEM.

Fig. 11. Images of the surface of aggregates in soil profiles EB-1-24 and EB-2-24 obtained using SEM.

Рис. 12. Стадии формирования микрозападин.

Fig. 12. Stages of microdepression formation.

Таким образом, изменение глубины просадки микрозападины происходит при сочетании нескольких определяющих факторов: а) вмывание коллоидных и водно-растворимых продуктов химических реакций в глубь профиля, при котором уменьшается объем почвенно-грунтовой толщи приводящее к усилению просадки микрозападины; б) разрушение кластогенных минералов и железистых конкреций. Согласно имеющимся представлениям (Черняховский, 1991), образование группы ОН- приводит к ионизации кремния и алюминия, что облегчает возможность их атаки со стороны ОН- ионов. К подобному же результату приводит и концентрация иона водорода, присутствие в растворах органических кислот, длительная гидроморфная экспозиция микрозападины при повышенной температуре и присутствие СО2. Рыхлый по свойствам осолоделый горизонт способствует перераспределению избытка воды в микропонижениях, в результате повышенная влажность поддерживается более длительное время. Одинаковый калибр диаметров микрозападин лимана задается мощностью осолоделого горизонта, а занимаемая ими площадь зависит от интенсивности увлажнения поверхностными водами. По мере расшире- ния площади микрозападин в лимане происходит более равномерное распределение поверхностных вод, а стадии локального гидроморфизма становятся короче, что ведет к затуханию их образования. На исследованном лимане в настоящее время обеспечивается образование только локальных микропонижений.

ВЫВОДЫ

-

1. В лиманах Северного Прикаспия формируются блюдца – микрозападины диаметром до 8 м и глубиной до 30–35 см, в которых развиваются своеобразного строения и состава почвы – среднемощные солоди, существенно отличающиеся от мощных фоновых солодей днища лимана.

-

2. Солоди микрозападины содержит в 1.5 раза больше иллита, СМ-фазы, смешаннослойных иллит-смектитов и в 1.5 раза меньше кварца, полевых шпатов, хлоритов.

-

3. Увеличение доли илистых частиц, большая контрастность гранулометрического состава почвенных профилей в микрозападинах, предположительно, связаны с интенсивным разрушением минерального субстрата in situ на контакте осолоделого горизонта с текстурным и с партлювацией частиц в трещины.

-

4. Формирование специфического микрорельефа лиманов – вторичный процесс, связанный с локальными особенностями гидрологического режима, изменением плотности текстурных горизонтов, с интенсификацией химического выветривания.