Минералого-геохимические особенности и рудоносность черных сланцев Среднего Тимана

Автор: Кузнецов С.К., Сокерин М.Ю., Шуйский А.С.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 5 (305), 2020 года.

Бесплатный доступ

Приведены основные сведения о минералогических, геохимических, изотопно-геохимических особенностях и рудоносности черных сланцев паунской свиты верхнего рифея Цилемского и Ворыквинско-Светлинского районов, изучены углеродсодержащие сланцы лунвожской свиты среднего рифея Кыввожского района Среднего Тимана. Показано, что черные сланцы характеризуются широким развитием сульфидной минерализации. Наряду с пиритом присутствуют галенит, халькопирит, сфалерит, герсдорфит, кобальтин, минералы редких земель - ксенотим, монацит. В отношении рудоносности наибольший интерес представляют черные сланцы Ворыквинско-Светлинского района, отличающиеся высоким содержанием золота, элементов платиновой группы, редких и редкоземельных элементов. Повышенные содержания золота отмечаются также в черных сланцах Цилемского района. В углеродсодержащих сланцах лунвожской свиты Кыввожского района значимых содержаний золота и платиноидов не установлено, однако в связи с имеющимися в этом районе золотоносными россыпями ближнего сноса и проблемой поиска коренных рудопроявлений необходимо более детальное изучение как самих пород, так и наложенных на них зон развития сульфидной минерализации.

Черные сланцы, средний тиман, золото, платиноиды, сульфидная минерализация

Короткий адрес: https://sciup.org/149129428

IDR: 149129428 | УДК: 550.428: | DOI: 10.19110/geov.2020.5.1

Текст научной статьи Минералого-геохимические особенности и рудоносность черных сланцев Среднего Тимана

ли точечные и штуфные пробы, отобранные из береговых обнажений и горных выработок в долинах ручьев Средний Кыввож и Кыввож — левых притоков верховьев р. Белая Кедва. Определение содержаний Au проводились атомно-абсорбционным методом, Co, Ni, Cu, Zn, Ge, Se, Mo, Ag, Sb, Te, Ba, Pb, Bi, элементов платиновой группы — ICP MS в Центральной лаборатории ВСЕГЕИ. СЭМ-изображения и определения химического состава минералов в полированных шлифах получены на сканирующем электронном микроскопе Tescan MIRA 3 LMN в ЦКП «Геонаука» в Институте геологии ФИЦ Коми НЦ УрО РАН. Текстурноструктурные характеристики пород изучались в полированных и прозрачных шлифах с помощью оптического микроскопа Nikon Eclipse LV100ND. Содержания Сорг определялись в лаборатории филиала ООО «Газпром ВНИИГАЗ» в г. Ухте. Изотопный анализ серы выполнен в лаборатории стабильных изотопов ЦКП Приморского центра локального элементного и изотопного анализа ДВГИ ДВО РАН в г. Владивостоке.

Результаты исследованийи их обсуждение

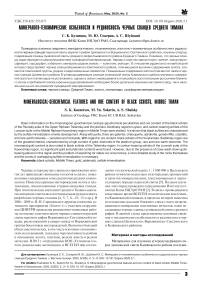

В Цилемском и Ворыквинско-Светлинском районах черные сланцы входят в состав паунской свиты верхнего рифея, прослеживающейся в виде полосы шириной до 1.5—3.5 км от Верхнещугорской площади (Четласский выступ) до Верхнецилемской депрессии (рис. 1). Мощность черносланцевых пород варьирует от первых десятков метров до 350—500 м [5]. Выделяются слабоизвестковистые, алевритистые до глинистых, углеродисто-глинистые и существенно углеродистые разности, сосредоточенные преимущественно в приподо-швенной части разреза паунской свиты. Характерны интенсивное рассланцевание и брекчирование пород, гидротермально-метасоматические изменения, пиритизация, развитие кварцевых жил и прожилково-вкра-пленной сульфидной минерализации. В Ворыквинско-Светлинском районе черносланцевые породы местами прорваны дайками основных пород. Углеродистое вещество в черных сланцах распределено неравномерно в виде тонких прослоек в хлорит-кварц-серицитовой массе. Содержание углеродистого вещества колеблется в основном от 0.42 до 6 % [2, 5 и др.]. В черных сланцах Ворыквинско-Светлинского района, по данным В. И. Сиротина, оно достигает 15.3 %.

В Кыввожском районе, расположенном в центральной части Вольско-Вымского вала, черные сланцы в виде линз и пластов мощностью до 15 м входят в состав лунвожской свиты, возраст которой, по данным датировок детритовых цирконов, оценивается как поздне-рифейский [11].

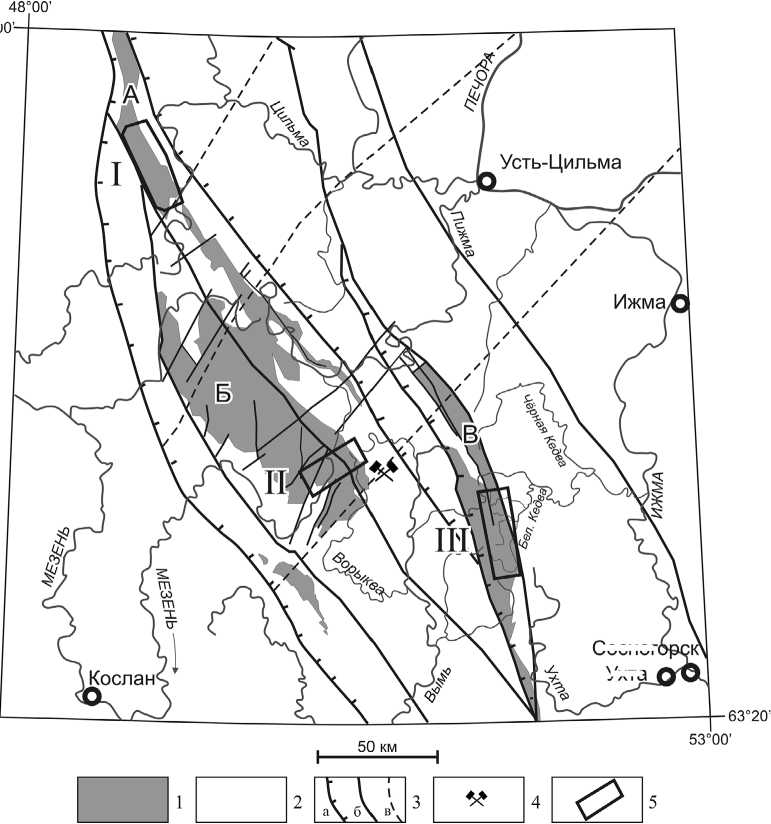

Породы интенсивно рассланцованы, в них отмечаются вкрапленность пирита, прожилки кварца с сульфидами (рис. 2). Углеродистое вещество распределено относительно равномерно в межзерновых интерстици-ях породообразующих минералов, тонких, в сотые доли миллиметра прослоев, реже образует микропятнистую текстуру. Содержание углеродистого вещества, по данным 5 анализов, варьирует от 0.29 до 0.33 % (в среднем 0.32 %). В связи с относительно невысоким содержанием углерода эти породы могут рассматриваться лишь как углеродсодержащие.

Согласно результатам изотопных исследований, полученным В. И. Сиротиным, И. И. Голубевой [2], значения δ 13С углеродистого вещества черных сланцев паунской свиты Цилемского и Ворыквинско-Светлинского районов варьируют от –13.8 до –27.3 ‰. Эти данные свидетельствуют о том, что углерод черных сланцев имеет облегченный изотопный состав, соответствующий типичному углеродному веществу органического происхождения [1]. Это хорошо согласуется с геологическими наблюдениями [5]. В отдельных пробах Ворыквинско-Светлинской площади отмечаются более высокие значения δ 13С, достигающие –6.7 ‰, что предположительно связывается с присутствием в породах генетически иной — ювенильной — углеродистой фазы.

Из элементов-примесей в черных сланцах наиболее распространенными и значимыми являются As, Ni, Cu, Zn, Pb, V, Mn, Ba, Li, B, Rb, Sr, Sc, Ga, Zr, редкие земли [5]. Отмечаются определенные закономерности в распределении примесей по разрезу и в связи с литологическими особенностями пород. По данным И. И. Голубевой и др. [2], содержание элементов-примесей в черных сланцах близки к кларковым значениям, приведенным в работе [13], либо несколько превышают их. В частности, в углеродисто-терригенных породах установлены надкларковые содержания Li, Rb, Cs, Tl, W Сo, Ti, Be, а также Au — до 0.1 г/т, в углеро-дисто-карбонатных породах — Ta и Nb. Вместе с этим В. С. Юдиным в ходе геолого-съёмочных работ, проводившихся в северной части Среднего Тимана в конце семидесятых годов, в черных сланцах Цилемского района, в участках развития в них кварцевожильной и сульфидной минерализации (проявления Верхняя Каменка, Волчий, Верхнекоренковское) золотоспектральным методом установлены содержания Au, достигающие 0.5 г/т, в отдельных случаях до 2.3 г/т [9].

При изучении черных сланцев Ворыквинско-Светлинской площади с использованием золотоспектрального, атомно-абсорбционного, ICP-MS и других методов В. И. Сиротиным установлены содержания золота и платиноидов значительно выше кларковых. Содержание варьирует (г/т): Au — от 0.16 до 12.5, Pt — от 0.02 до 2.60, Pd — от 0.03 до 0.65. Кроме того, в черных сланцах, и особенно в развивающимся по ним корам выветривания, определены высокие содержания РЗЭ и Y: средние суммарные РЗЭ — от 510 до 3227 г/т, содержание Y достигает 2902 г/т. Отмечаются повышенные значения Li, Sr, Zr, Re, Ge, Te. Содержание Re достигает (г/т) 4.5, Ge — 45, Te — 10.8. Выявлены значимые прямые корреляционные связи Au с Pt, Pd, Re.

В таблице приведены полученные нами данные о содержании золота и других рудных элементов в углеродсодержащих сланцах лунвожской свиты Кыввожского района. Содержание Au во всех пробах низкое (ниже 0.002 г/т — предела обнаружения Au атомно-абсорбционным методом) и лишь в одной из проб составляет 0.012 г/т, что немного выше кларка. В отдельных пробах отмечаются надкларковые значения Co, Cu, Ge и Bi. Выделяется проба СК-66 с мелкими вкраплениями сульфидов, отобранная из отвалов одного из поисковых шурфов в верховьях руч. Средний Кыввож. В этой пробе выявлены максимальные содержания Co, Ni, Cu, Zn, Se, Te, Bi. Из элементов платиновой группы в углеродсодержащих сланцах установлены

66'

Сосног

Ухта

Ðèñ. 1. Схема распространения рифейских пород Среднего Тимана [9 и др.]: 1 — породы рифея; 2 — фанерозойские образования; 3 — разрывные нарушения: а — надвиги, б — разломы, в — зоны дизъюнктивных дислокаций, выделенные по геофизическим данным; 4 — Среднетиманский бокситовый рудник; 5 — контуры районов: I — Цилемский, II — Ворыквинско-Светлинский, III — Кыввожский. Прописными буквами показаны: А — Цилемский вал, Б — Четласский выступ, В — Вольско-Вымский вал

Fig. 1. Scheme of Riphean rocks distribution, Middle Timan [9 and etc.]: 1 — Riphean rocks; 2 — Phanerozoic formations; 3 — fractures: a — overthrusts, b — faults, c — zones of disjunctive dislocations, identified by geophysical data; 4 — Middle Timan bauxite mine; 5 — contours of regions: I — Tsilemsky, II — Vorykvinsko-Svetlinsky, III — Kyvvozhsky. Uppercase letters indicate: A — Tsilemsky barrier, B — Chetlassky ledge, C — Volsk-Vymsky barrier

Ðèñ. 2. Коренные выходы углеродсодержащих кварц-хлорит-серицитовых сланцев лунвожской свиты в верховьях руч. Средний Кыввож: а — интенсивное рассланцевание и система трещин поперечной ориентировки; b — согласные сланцеватости пород кварцевые прожилки с вкрапленностью сульфидов и развитием бурых оксидов и гидроксидов железа

Fig. 2. Original outcrops of carbon-bearing quartz-chlorite-sericite schists of the Lunvozh suite in the upper Middle Kyvvozh stream: а — intensive schistosity and a system of transversal crack orientation; b — quartz veins, concordant in relation to rock schistosity, with the impregnations of sulfides and the development of brown iron oxides and hydroxides

Содержание рудных элементов в углеродсодержащих сланцах Кыввожского района (г/т) Content of ore elements in carbon-bearing schists, Kyvvozhsky region (g/t)

|

Номера проб Sample No. |

Au |

Co |

Ni |

Cu |

Zn |

Ge |

Se |

Mo |

Ag |

Sb |

Te |

Ba |

Pb |

Bi |

|

СК-9123 |

0.014 |

18.3 |

20.8 |

106 |

118 |

1.97 |

2.33 |

- |

0.046 |

1.22 |

0.24 |

н. а. |

41 |

0.89 |

|

СК-22-1 |

0.012 |

14.7 |

30.4 |

35.1 |

73.1 |

2.47 |

1.26 |

1.3 |

0.082 |

1.59 |

0.45 |

451 |

16.6 |

1.02 |

|

СК-20-1 |

<0.002 |

20.5 |

36 |

36.9 |

83.8 |

2.4 |

1.21 |

<0.6 |

0.072 |

0.86 |

<0.2 |

564 |

63.6 |

1.07 |

|

СК-23 |

0.0032 |

22.9 |

34 |

29.8 |

93.7 |

2.48 |

1.48 |

3.21 |

0.057 |

1.74 |

0.1 |

504 |

6.86 |

0.3 |

|

СК-58 |

0.016 |

37 |

24.2 |

372 |

262 |

3.32 |

7.31 |

<0.6 |

0.097 |

1.7 |

0.39 |

65.6 |

194 |

3.7 |

|

СК-66 |

0.0028 |

57.3 |

44.7 |

211 |

146 |

2.42 |

3.52 |

1.69 |

0.71 |

1.45 |

1.95 |

н.а. |

н.а. |

16.9 |

|

СК-69а |

<0.002 |

16.1 |

31.8 |

26.6 |

101 |

2.63 |

2 |

0.79 |

0.068 |

1.61 |

<0.2 |

-//- |

-//- |

0.36 |

|

СК-69б |

<0.002 |

18.3 |

35.4 |

29.1 |

101 |

2.37 |

2.43 |

<0.6 |

0.044 |

0.62 |

<0.2 |

-//- |

-//- |

0.39 |

|

СК-69г |

<0.002 |

17.4 |

34.5 |

27.3 |

97.4 |

2.35 |

2.22 |

<0.6 |

0.041 |

0.65 |

<0.2 |

-//- |

-//- |

0.24 |

|

5120-01 |

<0.002 |

20.7 |

53.2 |

182 |

105 |

2.59 |

1.47 |

<0.6 |

0.13 |

7.2 |

<0.2 |

754 |

85.4 |

1.59 |

|

5124-01 |

<0.002 |

15.6 |

37.9 |

35.6 |

122 |

2.63 |

1.26 |

<0.6 |

0.1 |

1.2 |

<0.2 |

714 |

56 |

0.78 |

|

5137-01 |

0.0033 |

37.2 |

46.6 |

27.2 |

108 |

2.83 |

1.62 |

0.6 |

0.061 |

1.67 |

0.24 |

1250 |

14.4 |

0.4 |

Примечание. Определение содержания Au проводилось атомно-абсорбционным методом, остальных элементов — методом ICP MS в Центральной лаборатории ВСЕГЕИ; н. а. — элемент не определялся.

Note. Au content was determined by atomic absorption method, content of other elements — by ICP MS at the Central Laboratory of VSEGEI; н. a. — element was not determined.

Pd до 0.03 и Pt до 0.006 г/т при содержании Au 0.0041— 0.0045 г/т. Ru, Rh и Ir не обнаружены.

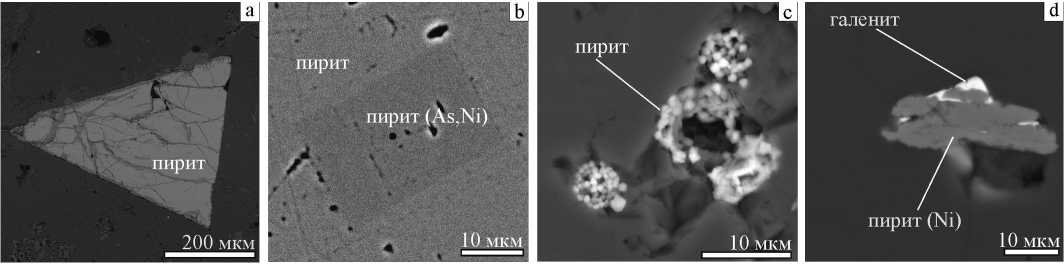

В черных углеродистых сланцах и вообще в позднепротерозойских породах тиманского фундамента известна различная рудная, преимущественно сульфидная минерализация [3, 4, 10 и др.]. В углеродистых сланцах паунской свиты наиболее широко распространен пирит, представленный зернами кубической формы величиной до нескольких сантиметров, в виде редкой или густой вкрапленности. Часто отмечаются пиритовые жилки или линзочки толщиной до 3 см. Наряду с пиритом присутствует пирротин и в небольших количествах сфалерит, галенит, халькопирит, арсенопирит, молибденит, ильменит, рутил. Обнаружен еще ряд точно не диагностированных микроминеральных фаз, преимущественно сульфидов меди, цинка, никеля, кобальта [2]. Самородное золото установлено в единичном случае в виде нанометрового включения в пирите из терригенных черных сланцев в районе Светлинского бокситового месторождения.

При детальном минералогическом изучении черных сланцев Ворыквинско-Светлинской площади также отмечено широкое развитие пирита, в том числе мышьяковистого, присутствие халькопирита, сфалерита, галенита, пирротина, пентландита. В. И. Сиротиным в тяжелой фракции флотационных концентратов наряду с пиритом, галенитом, сфалеритом рентгеноструктурным методом определены рениит ReS2, ильменору-тил (Ti, Nb, Ta, Fe)O2, самарскит (Y, Nb, Ta, Fe)O2, ит-тробетафит Y2Ti2O6(OH), минералы платиновых металлов (теллуриды, арсениды, сульфоарсениды), нагиягит Au(Pb, Sb, Fe4)8(TeS)11, самородные палладий, рутений, селен, теллур, связанные преимущественно с углеродистым веществом. При электронно-микроскопическом и микрозондовом изучении концентратов обнаружено самородное медистое золото в форме округлых глобу-лей величиной 2—10 мкм. В составе пирита и галенита определены примеси Au, элементов платиновой группы, находящиеся, как отмечается авторами, в дисперсной и ультрадисперсной формах. Минералы платиновых метал- 6

лов в виде визуально наблюдаемых фаз не установлены.

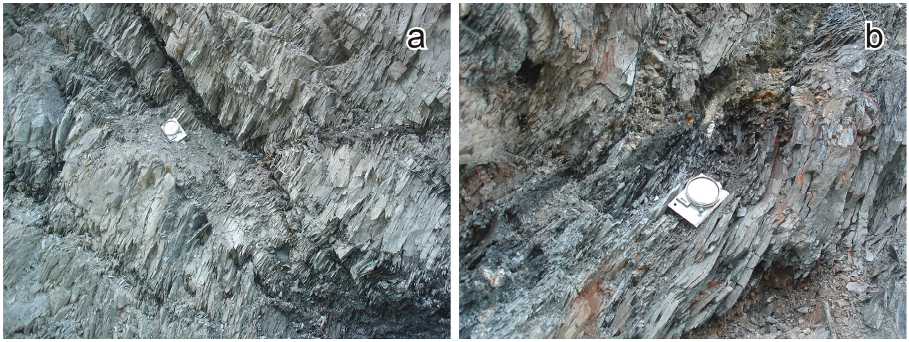

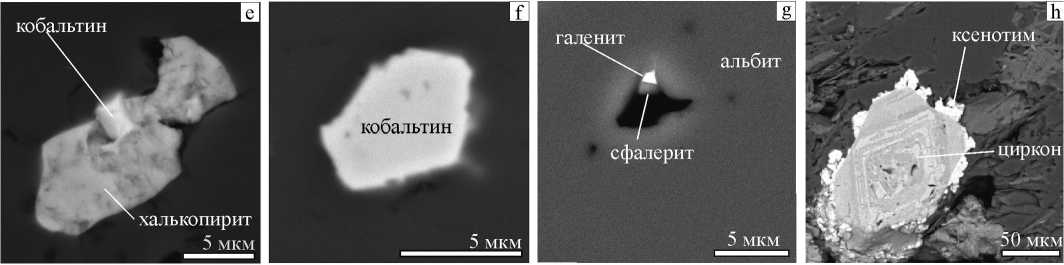

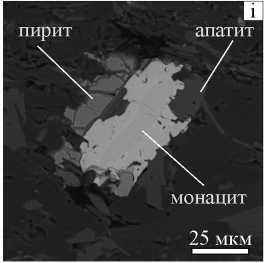

В углеродсодержащих сланцах лунвожской свиты Кыввожского района также отмечается редкая вкрапленность, иногда прожилки пирита, которые могут быть как согласными слоистости пород (обычно приурочены к контактам тонких слойков песчаников), так и секущими слоистость, выполняющими трещины, согласные сланцеватости пород. В ассоциации с пиритом находятся халькопирит, галенит, сфалерит, герсдорфит, кобальтин, ксенотим, монацит, рутил, циркон, анкерит (рис. 3). Иногда в пирите встречаются включения, вероятно, более раннего пирита с примесями As — 1.9 и Ni — 2.27 мас. %.

При рассмотрении условий формирования рудной минерализации в черных сланцах большой интерес представляют результаты изучения изотопного состава серы сульфидов, полученные разными авторами [2, 6 и др.]. Величины δ 34S сульфидов из углеродистых сланцев паунской свиты лежат в интервале значений от +10.6 до +16.5 ‰. При этом δ 34S пирита составляет 11.3— 16.5 ‰, пирротина — 10.6—10.8 ‰, халькопирита — 11.2 ‰. Для пирита из черных сланцев Ворыквинско-Светлинской площади значения δ 34S в отдельных случаях достигают 25.5 ‰. Для Кыввожского района проведен изотопный анализ серы пирита из обычных серых, зеленовато-серых кварц-серицитовых сланцев лунвож-ской и кыввожской свит, подобного пириту из углеродсодержащих сланцев. Значения δ 34S колеблются от 14.2 до 17.8 ‰ и существенно не отличаются от значений, характерных для пирита из черных сланцев паун-ской свиты. Эти данные согласуются с полученными нами результатами изотопного анализа серы пирита. Величина δ 34S варьирует в интервале 15.8—23.6 ‰ при медианном значении 17.8 и среднем 18.0 ‰.

Можно полагать, что первичным источником серы был морской сульфат. Кристаллизация пирита происходила, вероятно, уже при диагенезе осадков. Впоследствии важную роль в формировании сульфидной минерализации, вероятно, играли наложенные на черные сланцы гидротермально-метаморфогенные про-

Ðèñ. 3. Сульфиды и минералы редких земель в углеродсодержащих сланцах лунвожской свиты Кыввожского района: а — пирит с гетитом по трещинам; b — включение пирита с примесями мышьяка и никеля; c — скопления фрамбоидального пирита; d — галенит в срастании с пиритом; e — халькопирит в срастании с кобальтином; f — обособленное выделение кобальтина; g — сфалерит в срастании с галенитом; h — ксенотим, развивающийся по периферии зонального зерна циркона; i — монацит в срастании с пиритом и апатитом. СЭМ-изображения в режиме обратноотраженных электронов

Fig. 3. Sulphides and rare earth minerals in carbon-bearing schists of the Lunvozh suite of the Kyvvozhsky region: a — pyrite, with goethite along cracks; b — pyrite inclusion with arsenic and nickel impurities; c — accumulations of framboidal pyrite; d — intergrowths of galenite and pyrite; e — chalcopyrite and cobaltite intergrowths; f — isolated cobaltite segregation; g — sphalerite in intergrowth with galenite; h — xenotime, developing along the periphery of the zonal zircon grain; i — monazite in intergrowth with pyrite and apatite. BSE image цессы с мобилизацией различных компонентов преимущественно из вмещающих пород. Оценка температур формирования сульфидного парагенезиса по сероизотопным термометрам показывает, что кристаллизация пирита, пирротина и халькопирита происходила в интервале температур от 173 до 381 °C [2].

Согласно полученным нами результатам изучения сульфидной минерализации в углеродсодержащих и других породах Кыввожского района, можно выделить две основные стадии минералообразования: раннюю — пиритовую — и позднюю — галенит-халько-пиритовую [4]. На ранней стадии происходило отложение пирита, причем вначале с примесями мышьяка и никеля, на поздней — халькопирита, галенита, сфалерита, кобальтина, монацита, ксенотима. В отношении золота наиболее продуктивной, вероятно, является поздняя стадия минералообразования, что косвенно подтверждается находками в россыпях частиц золота в сростках с галенитом, халькопиритом, сфалеритом, а также с включениями этих минералов.

Аномально высокое содержание золота, элементов платиновой группы и редкоземельно-редкометалльных элементов в черных сланцах Ворыквинско-Светлинской площади, возможно, связано с наиболее высоким по сравнению с другими районами содержанием в них органического вещества и изначальной обогащенностью рудными элементами с их последующим переотложением гидротермально-метаморфогенными растворами.

Развивающиеся по черным сланцам коры выветривания, несомненно, способствовали концентрации рудных элементов. Нельзя исключать также вероятность привноса золота, платиноидов и других элементов эндогенными флюидами с их накоплением в породах благодаря особой сорбционной (буферной) роли углеродного вещества.

Судить о возрасте рудной минерализации довольно сложно ввиду отсутствия надежных геохронологических данных. Вероятнее всего, рудообразование было длительным, охватывающим значительный промежуток времени начиная со среднего или позднего рифея, при отложении осадков, богатых органическим веществом и их диагенезе. Формирование галенит-халькопири-товой минерализации произошло после рассланцева-ния пород и развития разрывных нарушений. Важную роль, несомненно, играли процессы тектономагмати-ческой активизации, проявившиеся в кембрии и позднем девоне [3].

Заключение

Исследования, проведенные нами и другими авторами, свидетельствуют о надкларковом содержании в черных сланцах целого ряда элементов и достаточно широком развитии в этих породах рудной, прежде всего сульфидной, минерализации. Наряду с пиритом отмечаются халькопирит, галенит, сфалерит, кобальтин, 7

а также минералы редких земель и редких металлов. Согласно результатам ранее выполненных работ, большого внимания заслуживают черные сланцы паунской свиты Ворыквинско-Светлинской площади, характеризующиеся высоким содержанием золота, платины, палладия, редкоземельных и редких элементов, в частности иттрия, рения, германия, теллура, и единичными находками самородного золота. Эта площадь перспективна на выявление золотоплатиновых и редкоземельно-редко-металльных руд, хотя, на наш взгляд, необходимо подтверждение некоторых аналитических данных и уточнение форм нахождения золота и элементов платиновой группы. Повышенные содержания золота отмечаются также в черных сланцах паунской свиты Цилемского района. В углеродсодержащих сланцах лунвожской свиты Кыввожского района значимые содержания золота и платиноидов не установлены, однако в связи с имеющимися в этом районе золотоносными россыпями и проблемой поиска коренных рудопроявлений необходимо более детальное изучение как самих пород, так и наложенных на них зон развития сульфидной минерализации.

Исследования выполнены при частичной финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-45-110009р-а.

Список литературы Минералого-геохимические особенности и рудоносность черных сланцев Среднего Тимана

- Галимов Э. М. Геохимия стабильных изотопов углерода. М.: Недра, 1968. 226 с.

- Голубева И. И., Терентьева Е. И., Майорова Т. П., Исаенко С. И. Вещественный состав рифейских черных сланцев Среднего Тимана // Региональная геология и металлогения. 2018. № 75. С. 79-89.

- Кочетков О. С. Золотоносность Тимана // Руды и металлы. 1996. № 4. С. 66-79.

- Кузнецов С. К., Майорова Т. П., Сокерина Н. В., Филиппов В. Н. Есев А. А. Минеральный состав зон пиритизации Кыввожского района (Средний Тиман) // Вестник ИГ Коми НЦ УрО РАН. 2014. № 10. С. 12-16.

- Лебедев В. А., Землянский В. Н. Рифейско-вендский складчатый фундамент Среднего Тимана. Ухта: УГТУ, 2016. 274 с.