Минералого-технологические особенности ильменит-лейкоксеновых руд Пижемского месторождения, Средний Тиман

Автор: Понарядов А.В.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 1 (265), 2017 года.

Бесплатный доступ

Перспективы развития горно-рудной промышленности в Республике Коми связывают с крупнейшими месторождениями титана - Ярегским и Пижемским. Новые данные в области минералого-технологических исследований титановых руд позволят ускорить освоение этих месторождений, определить эффективные технологии их переработки и перечень товарной продукции. Использован комплекс минералого-аналитических методов (оптическая микроскопия, рентгенографический и рентгенофлуоресцентный анализы, микрорентгеноспектральный анализ). Показано, что ильменит-лейкоксеновые руды Пижемского месторождения имеют сложный полиминеральный состав, наряду с главными рудными компонентами присутствуют другие металлы, форма нахождения которых различная (изоморфная примесь, самостоятельные минеральные фазы). Морфометрические характеристики зерен ильменит-лейкоксеновой руды указывают на необходимость применения комбинированных методов обогащения и новых технологий утилизации сырья.

Пижемское месторождение, ильменит-лейкоксеновые руды, морфоструктурные характеристики, технологические свойства

Короткий адрес: https://sciup.org/149129226

IDR: 149129226 | УДК: 549.5 | DOI: 10.19110/2221-1381-2017-1-29-36

Текст научной статьи Минералого-технологические особенности ильменит-лейкоксеновых руд Пижемского месторождения, Средний Тиман

В рамках титанового проекта Республики Коми на базе Пижемского месторождения планируется строительство инновационного горно-металлургического комплекса по добыче и переработке титановой руды и кварцевых песков. Существующие технологии переработки и обогащения титановых руд не удовлетворяют запросам индустрии из-за высокой стоимости конечного продукта.

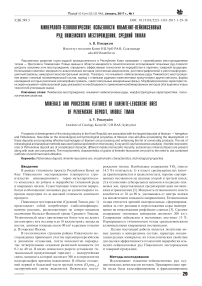

Пижемское месторождение (Средний Тиман, рис. 1) представляет собой погребенную слаболитифициро-ванную россыпь, расположенную на северо-западном окончании Вольско-Вымской гряды Среднего Тимана. Титаноносный пласт протягивается более чем на десять километров с юга на север и до 10 километров с запада на восток, занимая площадь около 90 км2 в среднем течении р. Печорская Пижма.

В геологическом строении района Пижемского месторождения принимают участие верхнепротерозойские и девонские отложения, почти повсеместно перекрытые четвертичными осадками различной мощности (от 0.2 до 40 м). В низах девонского разреза установлен титаноносный продуктивный горизонт — малоручейская свита, мощность которой достигает 300 м и определяется палеорельефом времени накопления. В объеме отложений первой и базальной части третьей пачек (D2mrc2-3) малоручейской свиты выделяется Пижемское место рождение титана. Наибольшее содержание TiO2 (около 14.5 %) отмечается: 1) в пласте среднезернистых (иногда крупнозернистых и гравелитистых), хорошо сортированных песчаников на границе второй и третьей пачек; 2) в отложениях субаэральных выносов и подводно-пляжевых зон, представленных среднезернистыми песчаниками и гравелитами [3]. Мощность титаноносного пласта колеблется от 38 до 90 м, уменьшаясь от центра залежи (за исключением западного направления). Титаноносная толща считается древней палеороссыпью, сформировавшейся за счет размыва и переотложения коры выветривания на нижележащих рифейских сланцах [3]. Среднее содержание титановых минералов достигает 200 кг/т. Содержание лейкоксена в песчаниках достигает 15 %. Перекрывается титаноносная толща среднедевонскими аллювиальными кварцевыми песчаниками.

Целью настоящей работы является получение новых данных о минеральном составе, характере локализации рудных минералов, их технологических свойствах для оценки эффективности технологий переработки иль-менит-лейкоксеновых руд Пижемского месторождения и товарной продукции.

Методы исследования

Исследование ильменит-лейкоксеновых руд осуществлялось комплексом методов. Предварительно проба песка была классифицирована и фракционирована 29

Рис. 1. А — обзорная географическая схема расположения титановых месторождений и проявлений Тимана: 1 — Сувойное и Пембойское, 2 — Пижемское, 3 — Ярегское; Б — ильменит-лейкоксеновая руда

60°

Fig. 1. Schematic map of titanium deposits and occurrences of Timan: 1 — Suvoynoe and Pemboyskoe occurrences, 2 — Pizhemskoe deposit, 3 — Yaregskoe deposit (A); leucoxene ore (Б)

по плотности ( p = 2.9 г/см3). Химический и минеральный состав и морфоструктурные характеристики изучены рентгенофлуоресцентным анализом (XRF Shimadzu 1800), методами оптической микроскопии (стереоскопический микроскоп МБС-9), рентгеновской дифракцией (Shimadzu 6000), рентгеноспектральным микроанализом (VEGA 3 Tescan, режим обратно-рассеянных электронов). Морфоструктурные параметры минеральных фаз определены оптико-геометрическим методом с помощью программы ImageJ. Рентгенографический полу-количественный анализ выполнен в ВИМС (X'Pert PRO MPD).

Минеральный состав

По данным оптико-минералогического анализа, тяжелая фракция ильменит-лейкоксеновой руды сформирована ильменитом, рутилом, анатазом, цирконом, эпидотом, магнетитом, хромшпинелидами, турмалином, пиритом, куларитом, монацитом. Также встречается лейкоксен, представленный зернами желтого и слегка розоватого цвета, удлиненными вдоль одной из осей. Ильменит разной степени сохранности имеет черный цвет, металлический блеск, раковистый излом, несовершенную спайность. Выделяются следующие разности: 1) ильменит без визуальных следов изменения; металлический блеск присутствует на большей части поверхности зерен; 2) ильменит различной степени сохранности, на поверхности которого присутствуют примазки светлого цвета — участки лейкоксенизации — от незначительных по площади до занимающих большую часть зерна. Основная доля зерен ильменита и лейкоксена концентрируется в классах крупности —0.5+0.25 и —0.25+0.1 мм. С понижением крупности увеличивается содержание титановых минералов, что связано с раскрытием их зерен.

С помощью бинокулярного стереоскопического микроскопа были выделены мономинеральная фракция ильменита и обогащенные фракции, сформированные лейкоксеном.

На дифрактограмме мономинеральной фракции ильменита присутствуют значительно уширенные рефлексы ильменита, кварца и рутила. Такое уширение ха- 30

рактерно и для ильменита из других россыпей и связывается с наличием псевдорутила [4, 9] или протонированного ильменита (Н+-ильменита) — переходного состояния от ильменита к псевдорутилу [3]. По нашему мнению, уширение пиков ильменита также объясняется фазовым переходом ильменит ^ псевдорутил, что подтверждается представленными ниже данными.

Лейкоксен в основном представляет собой смесь двух фаз: рутила и кварца. Пики четкие, что свидетельствует о высокой степени совершенства рутила. Присутствуют слабые рефлексы ильменита и анатаза.

Данные полуколичественного рентгенофазового анализа тяжелой фракции приведены в табл. 1 (класс крупности -0.25+0.1 мм); преобладающей минеральной фазой является псевдорутил (45 мас. %). Рентгеноаморфная фаза, отмечаемая также и на дифрактограмме мономинеральной фракции ильменита в виде подъема уровня шума, предположительно представлена продуктами изменения ильменита, не имеющими четкой кристаллической структуры.

Микрорентгеноспектральный анализ позволил выявить особенности морфологии зерен ильменита и лейкоксена, установить минеральные фазы на их поверхности и в объеме, а также определить морфоструктурные

Таблица 1. Минеральный состав тяжелой фракции (по данным рентгенографического анализа) Table 1. Mneral composition of heavy fraction (according to X-ray analysis)

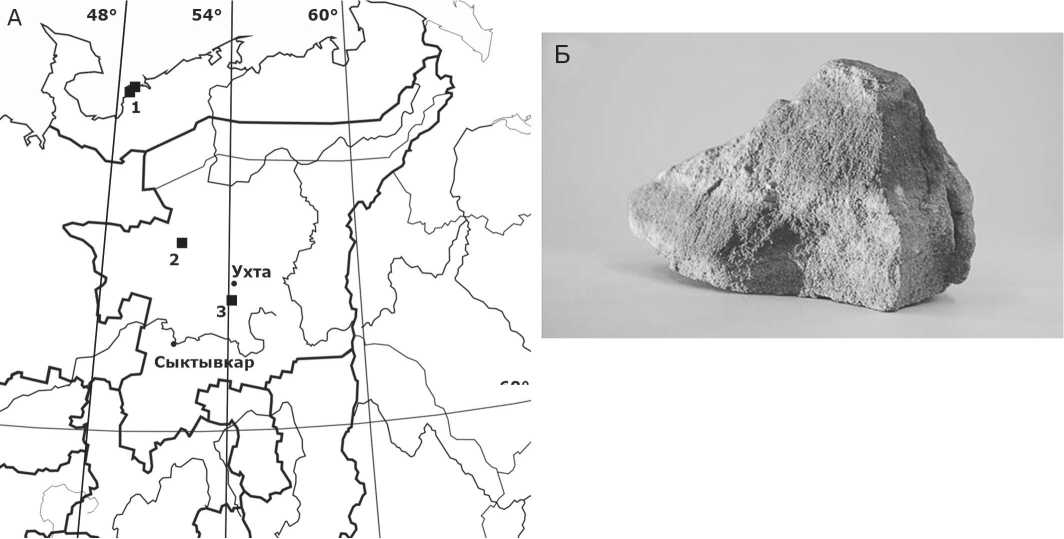

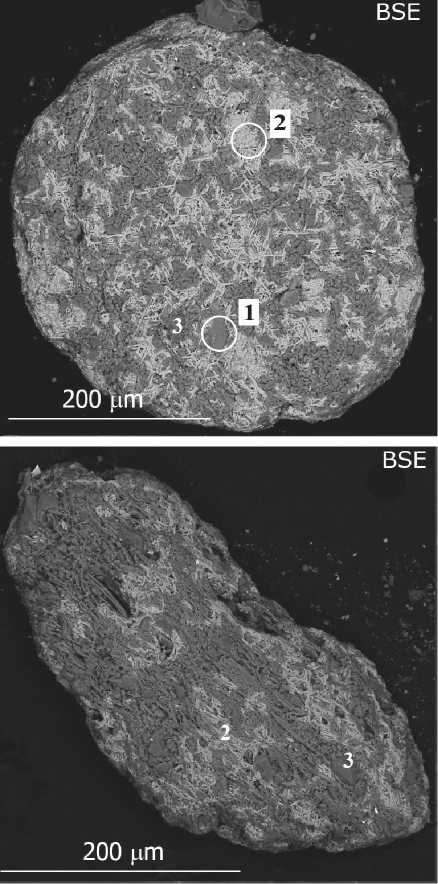

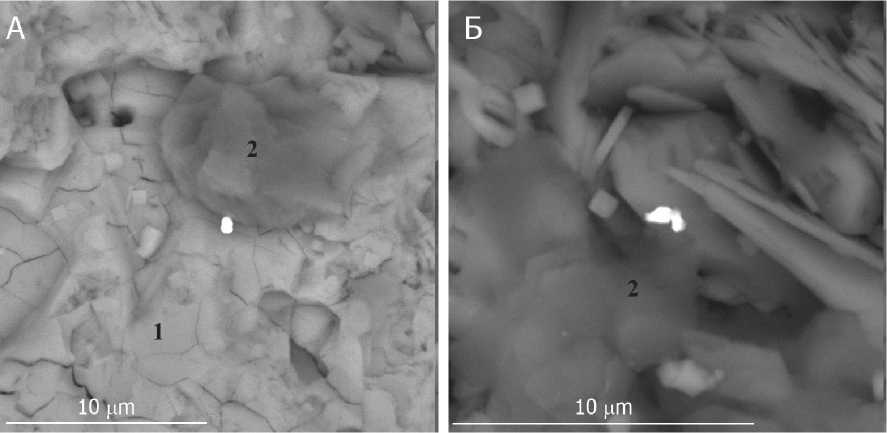

Рис. 2. Измененный ильменит (1 — псевдорутил, 2 — рутил, 3 — кварц)

Fig. 2. Altered ilmenite (1 — pseudorutile, 2 — rutile, 3 — quartz)

Для отнесения продуктов изменения ильменита к той или иной фазе использовалось отношение Ti/ (Ti + Fe): < 0.5 - неизмененный ильменит; 0.5—0.6 - гидратированный (измененный) ильменит; 0.6—0.7 — псевдорутил; 0.7—1.0 — лейкоксен [6].

Зерна ильменита имеют зональное строение. Вариации значений отношения Ti/(Ti + Fe) находятся в интервале от 0.58 (измененный ильменит) до 0.69 (псевдорутил) (табл. 2). Меньшие значения имеют центральные части зерен, большие — периферийные. Возрастание этих значений свидетельствует о большей степени выноса железа и измененности ильменита. В трещинах значения отношения Ti/(Ti + Fe) составляют 0.99, что соответствует рутилу, образовавшемуся, по нашему мнению, по первичному ильмениту. Он представлен игольчатыми микрокристаллами, которые образуют сагенитовую решетку из двойников рутила, сросшихся под углом 60°.

Таблица 2. Содержание главных элементов в зернах измененного ильменита (по данным микрорентгеноспектрального анализа)

Table 2. Content of main elements in ilmenite grains (according to X-ray microanalysis)

|

Номер Number |

Компонент (ат. %) Component at % |

Ti/ (Ti + Fe) |

|||

|

образца sample |

точки point |

Ti |

Fe |

Mn |

|

|

1 |

1 (центр) \ center |

17.31 |

10.96 |

0.42 |

0.61 |

|

2 (кайма) \ rim |

27.25 |

14.51 |

1.2 |

0.65 |

|

|

2 |

1 (центр) \ center |

21.82 |

12.65 |

0.77 |

0.63 |

|

2 (кайма) \ rim |

10.07 |

5.26 |

0.58 |

0.66 |

|

|

3 |

1 (центр) \ center |

17.65 |

10.83 |

1.76 |

0.62 |

|

2 (кайма) \ rim |

25.17 |

11.27 |

0.82 |

0.69 |

|

|

4 |

1 (центр) \ center |

23.0 |

16.35 |

1.11 |

0.58 |

|

2 (кайма) \ rim |

22.48 |

12.83 |

2.07 |

0.63 |

|

|

5 |

1 (центр) \ center |

22.87 |

13.15 |

2.82 |

0.63 |

|

2 (трещина) fracture |

34.22 |

0.24 |

– |

0.99 |

|

|

6 |

1 (центр) \ center |

23.24 |

11.92 |

1.13 |

0.66 |

|

2 (трещина) fracture |

36.11 |

0.17 |

– |

0.99 |

|

При этом рутил располагается как по трещинам с четкими границами, так и непосредственно на поверхности ильменита.

Каверны в зернах ильменита выполнены кварцем. Кварц представлен агрегатами нескольких зерен относительно малых размеров (до десятка микрометров) с четкими кристаллографическими формами. Зерна трещиноватые.

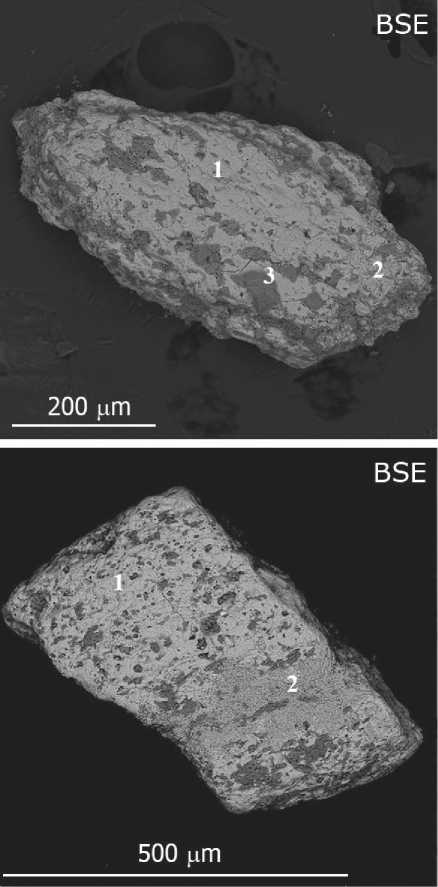

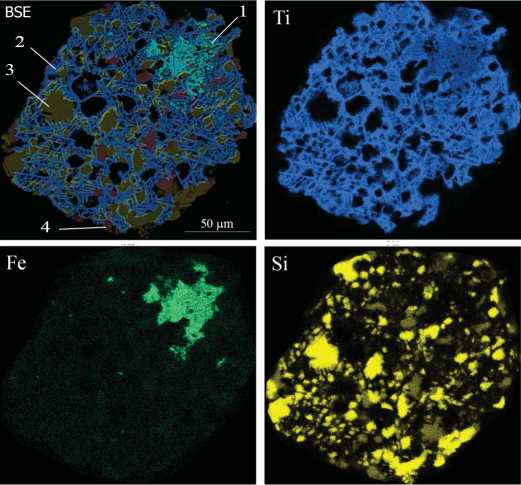

Из данных микрорентгеноспектрального анализа (рис. 3) следует, что:

-

1) распределение титана и железа в ильмените равномерное за исключением участков, где ильменит полностью замещен рутилом;

-

2) замещение ильменита рутилом носит локальный характер, рутил развивается по трещинам по направлению к центру зерен;

-

3) в ильмените присутствуют механические включения кварца (яркие участки) и алюмосиликатной фазы (тусклые участки), распределенные по всему объему зерен.

Морфоструктурные характеристики (массовый размер зерен, округлость, удлинение) кварца и алюмосиликатных фаз схожи для обеих фракций (—0.5+0.25 и —0.25+0.1 мм). Доля кварца и алюмосиликатных фаз в ильмените составляет от 15 до 37 %; среднее содержание 23 %.

Рассчитано количественное распределение зерен кварца и алюмосиликатных фаз по размерам: 80 % общего числа зерен имеет длину менее 10 мкм. На это количество приходится около 35 % их объема. Удлинение равно 1.00—5.08, среднее значение — 1.44. Таким образом, в среднем зерна изометричны, причем величину удлинения менее 1.6 имеют около 75 % включений. Округлость зерен кварца и алюмосиликатных фаз находится в диапазоне значений 0.05—0.97. Как правило, значения округлости зерен минералов возрастают с уменьшением их размеров и приближаются к 1. Учитывая это, можно ожидать, что большая часть зерен будет иметь округлость более 0.6. Распределение зерен кварца и алюмосиликатных фаз по интервалам округлости практически равномерное; при этом большинство — более 70 % — имеют извилистые границы.

Рис. 3. Распределение концентраций элементов в ильмените в режиме характеристического рентгеновского излучения (1 — ильменит, 2 — рутил, 3 — кварц, 4 — алюмосиликатная фаза)

Fig. 3. Distribution of concentrations of elements in the ilmenite in the characteristic X-ray mode

(1 — ilmenite, 2 — rutile, 3 — quartz, 4 — alumosilicate)

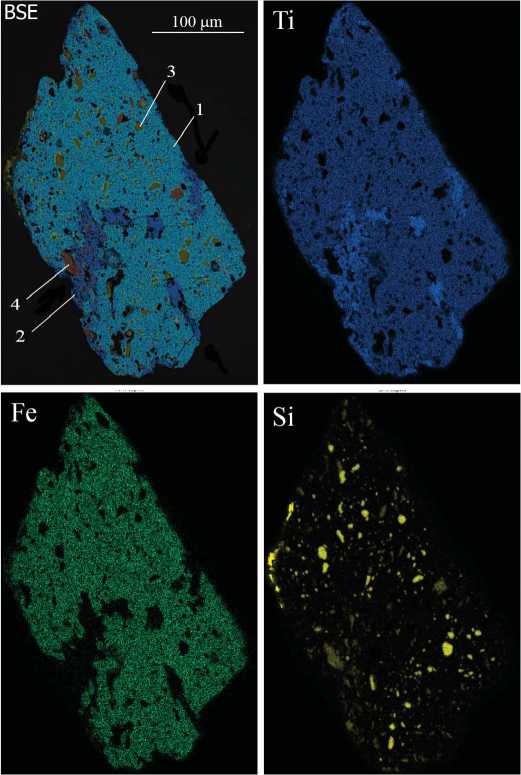

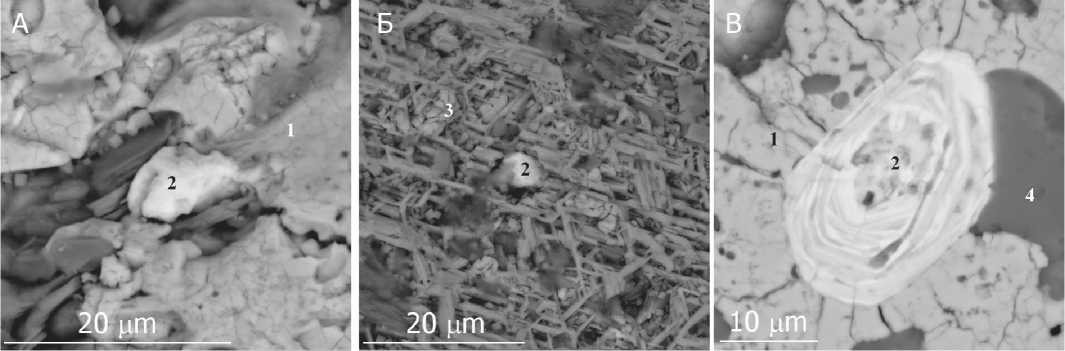

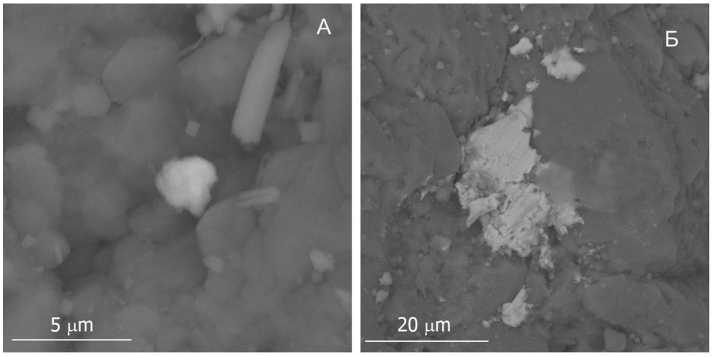

Лейкоксен, составляющий основную часть тяжелой фракции, представлен окатанными изометричными и овальными уплощенными агрегатами игольчатых микрокристаллов рутила и кварца с реликтами псевдорутила (рис. 4). Кристаллы рутила образуют сагенитовую решетку из двойников рутила, как и в ильмените, а также встречаются участки развития кристаллитов рутила, представляющих собой однородную массу. Зерна кварца имеют четкие кристаллографические формы, поверхность пористая.

Железо в лейкоксене (рис. 5) сконцентрировано внутри агрегатов и, вероятно, связано с реликтами псевдорутила Ti/(Ti + Fe) = 0.63 (табл. 3). По периметру реликтов наблюдаются более мелкие участки псевдорутила — остатки первичного минерала. В абсолютном большинстве исследованных агрегатов вариации содержания железа в рутиловой решетке на кайме зерен и в центре незначительны: отношение Ti/(Ti + Fe) составляет 0.97—1.00. В нескольких точках значение отношения Ti/ (Ti + Fe) соответствует лейкоксену (0.75 x 0.87).

Объемная доля кварца и алюмосиликатных фаз в лейкоксене составляет от 18 до 38 %; среднее значение 28 %. Эти данные согласуются с приведенными выше значениями для ильменита. 87 % общего количества зе- 32

Рис. 4. Полиминеральный агрегат лейкоксена (1 — псевдорутил, 2 — рутил, 3 — кварц)

Fig. 4. Polymineral aggregate of leucoxene (1 — pseudorutile, 2 — rutile, 3 — quartz)

Таблица 3. Содержание главных компонентов в зернах лейкоксена (по данным микрорентгеноспектрального анализа)

Table 3. Content of main components of leucoxene (according to X-ray microanalysis)

|

Номер Number |

Компонент (ат. %) Component at % |

Ti/ (Ti + Fe) |

|||

|

образца sample |

точки point |

Ti |

Fe |

Mn |

|

|

1 |

1 (центр) center |

32.12 |

0.76 |

– |

0.97 |

|

2 (кайма) rim |

33.33 |

– |

– |

1.00 |

|

|

2 |

1 (центр) center |

20.25 |

6.72 |

– |

0.75 |

|

2 (кайма) rim |

25.51 |

3.88 |

0.32 |

0.87 |

|

|

3 |

1 (центр) center |

23.32 |

14.28 |

– |

0.62 |

|

2 (кайма) rim |

31.16 |

– |

– |

1.00 |

|

|

4 |

1 (центр) center |

22.53 |

13.00 |

1.53 |

0.63 |

|

2 (кайма) rim |

31.88 |

– |

– |

1.00 |

|

|

5 |

1 (центр) center |

22.30 |

13.18 |

0.93 |

0.63 |

|

2 (кайма) rim |

34.65 |

0.26 |

– |

0.99 |

|

|

6 |

1 (центр) center |

23.87 |

13.73 |

0.72 |

0.64 |

|

2 (кайма) rim |

33.00 |

0.14 |

– |

0.99 |

|

Рис. 5. Распределение концентраций элементов в лейкоксене в режиме характеристического рентгеновского излучения

(1 — ильменит, 2 — рутил, 3 — кварц, 4 — алюмосиликатная фаза)

Fig. 5. Distribution of concentrations of elements in the leucoxene in the characteristic X-ray mode

(1 — ilmenite, 2 — rutile, 3 — quartz, 4 — alumosilicate)

рен кварца имеет длину менее 10 мкм. На это количество приходится около 35 % их объема. Удлинение зерен составляет 1.00—5.11, среднее значение — 1.46. Таким образом, в среднем зерна кварца изометричны, причем величину удлинения менее 1.6 имеют около 65 % зерен. Округлость зерен кварца и алюмосиликатных фаз находится в диапазоне значений 0.02—1.00. Значения их длины, объемной доли и удлинения, а также характер их распределения почти полностью идентичны таковым для ильменита. Иной характер носит распределение зерен кварца и алюмосиликатных фаз по интервалам округлости; большинство зерен (более 60 %) имеют изрезанные границы, их округлость равна 0.17—0.40.

На поверхности и в объеме ильменита и лейкоксена присутствуют различные механические включения, которые необходимо учитывать при переработке ильме-нит-лейкоксеновых руд. Например, циркон представлен зернами размером несколько микрометров неправильной угловатой формы (рис. 6), которые, как и зерна кварца, выполняют пустоты в матрице псевдорутила и рутила. Циркон содержит примеси гафния (до 1.86 мас. %) и скандия (до 1.78 мас. %). Более темным участкам внутри включения соответствуют более высокие содержания скандия и низкие содержания гафния (мас. %): центральная часть включения, темный участок — Sc (1.78), Hf (0.69); кайма, светлый участок — Sc (0.23), Hf (1.62).

Ксенотим представлен зернами изометричной и неправильной угловатой формы размером до 5 мкм (рис. 7); встречается, как правило, на поверхности ильменита между зернами рутила и псевдорутила. Характеризуется повышенными содержаниями редкоземельных элементов (Gd, Dy, Er, Yb).

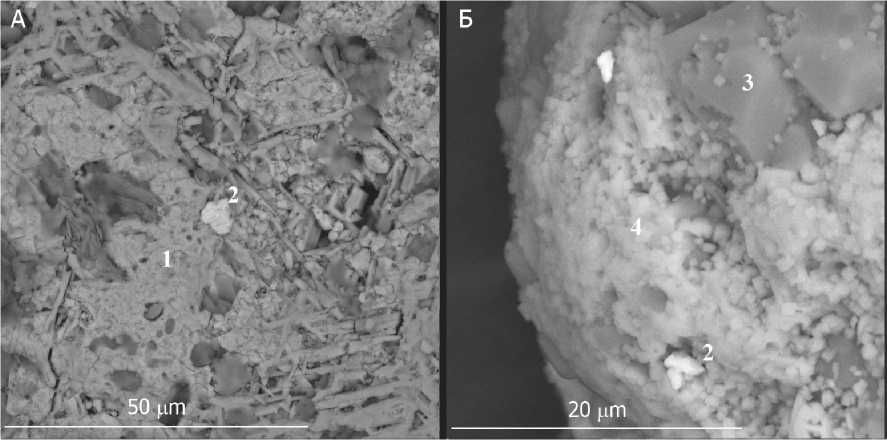

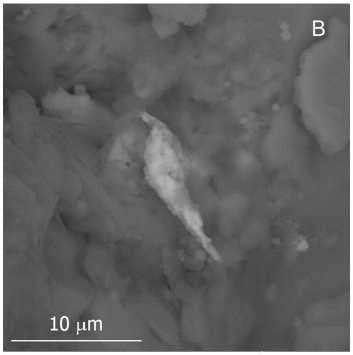

Самородное золото отмечается на поверхности псевдорутила и алюмосиликатных фаз в виде единичных зерен размером менее микрометра (рис. 8).

Самородная медь размером до 12 мкм (рис. 9) встречается как на поверхности кварца, покрытого гидроксидами железа, так и на лейкоксене. Были выявлены две формы выделения меди:

-

1) монокристаллы изометричной (рис. 9, А) или угловатой неправильной формы (рис. 9, Б);

-

2) сростки поликристаллов пластинчатой (рис. 9, В) или дендритоподобной формы (рис. 9, Г).

Кроме самородной меди присутствует куприт.

Таким образом, диагностированные в ильменит-лей-коксеновой руде ильменит и лейкоксен представлены по-лиминеральными агрегатами псевдорутила, рутила, кварца и алюмосиликатов. Распределение титана и железа в ильмените равномерное за исключением участков локального замещения ильменита рутилом. В лейкоксене железо сконцентрировано внутри агрегатов и, вероятно, связано с реликтами псевдорутила. На поверхности и в объеме агрегатов установлены зерна циркона, ксенотима, самородного золота, меди размером до 15 мкм. Кварц и алюмосиликаты представлены механическими включениями размером менее 10 мкм и составляют около 35 % объема агрегатов.

Установленные морфоструктурные особенности необходимо учитывать при выборе методов переработки и разделения минералов. Физические параметры составляющих минералов ильменит-лейкоксеновой руды (плотность, магнитная восприимчивость и др.) указыва-

Рис. 6. Включения циркона: А — в псевдорутиле, Б — в сагенитовой решетке рутила и В — зональное включение в псевдорутиле (1 — псевдорутил, 2 — циркон, 3 — рутил, 4 — кварц)

Fig. 6. Zircon inclusions: A—in pseudorutile, Б — in rutile lattice, В—zonal inclusion in pseudorutile (1 — pseudorutile, 2—zircon, 3 — rutile, 4 — quartz)

Рис. 7. Включения ксенотима: А — на границе пседорутила и рутила, Б — в лейкоксене (1 — псевдорутил, 2 — ксенотим,

3 — кварц, 4 — алюмосиликатная фаза)

Fig. 7. Xenotime inclusions: A — at contact between pseudorutile and rutile, Б — in leucoxene (1 — pseudorutile, 2 — xenotime, 3 — quartz, 4 — alumosilicate)

ют на перспективность физических методов обогащения. Рудные компоненты минеральных песков имеют высокую плотность (больше 2.85 г/см3) и могут быть достаточно легко отделены от более легких компонентов, таких как кварц и алюмосиликаты, при условии удовлетворительного раскрытия сростков. Однако установленная выше граничная крупность измельчения (10 мкм) требует, во-первых, значительных энергозатрат, во-вторых, возрастают силы адгезии, затрудняющие разделение частиц. Потери диоксида титана, связанного с ильменитом и лейкоксеном, оцениваются на уровне 20 % от исходного содержания, содержание диоксида титана в коллективном концентрате не превышает 62 %, в то время как для дальнейшей переработки необходимы концентраты с более высоким содержанием TiO2. Так, для хлоридной технологии используются концентраты от 85 % диоксида титана [8]. Поэтому все чаще предлагается применение комбинированных методов обогащения [2, 5].

Более высокая степень обескремнивания достигается применением химических методов (автоклавного выщелачивания и фторирования). Основной титансодержа щей фазой является рутил, который, по всей видимости, не участвует в реакциях, сохраняя свою кристаллическую форму. Установлено, что степень обескремнивания при фторировании оказывается выше (90 %), продукты фторирования тяжелой фракции титаноносных песчаников отличаются более высокой кристалличностью [7].

Используемые технологии не удовлетворяют современные обогатительные производства, дают дорогие конечные продукты. Ведутся работы по изменению свойств минералов и (или) методов их утилизации [1, 10]. В разряд полезных продуктов кроме ильменита, лейкоксена, других полиморфов TiO2, циркона входят кварц и другие . Активно ведутся работы по получению высокотехнологичных материалов на основе недорого сырья (лейкоксена), включая нанотрубки диоксида титана [11].

Выводы

Ильменит-лейкоксеновые руды Пижемского месторождения имеют сложный полиминеральный состав, наряду с главными рудными компонентами присутству-

Рис. 8. Золото на поверхности лейкоксена (1 — псевдорутил, 2 — алюмосиликатная фаза)

Fig. 8. Native gold on leucoxene surface (1 — pseudorutile, 2 —alumosilicate)

10 urn

Рис. 9. Медь: A — изометричной формы, Б — угловатой неправильной формы, В — сросток меди пластинчатой формы с кристаллом кварца, Г — сросток меди дендритоподобной формы с кристаллом кварца

Fig. 9. Copper with different shape: A — isometric, Б — angular, irregular-shaped, В — plate shape copper with quartz, Г — dendritic form copper with quartz ют другие металлы, форма нахождения которых различная (изоморфная примесь, самостоятельные минеральные фазы). Морфометрические характеристики зерен ильменит-лейкоксеновой руды указывают на необходимость применения комбинированных методов обогащения. Поскольку применяемые технологии не удовлетворяют современной индустрии, актуальны разработки эффективных схем обогащения и создание функциональных материалов.

Работа проведена при финансовой поддержке проекта УрО РАН№15-11-5-33.

Список литературы Минералого-технологические особенности ильменит-лейкоксеновых руд Пижемского месторождения, Средний Тиман

- Блехман И. И., Вайсберг Л. А. Вибрационные технологии в процессах обогащения: новые результаты и перспективы промышленного применения//Ресурсосбережение и охрана окружающей среды при обогащении и переработке минерального сырья (Плаксинские чтения-2016): Материалы международной конференции. М.: Руда и металлы, 2016. С. 21-22.

- Голубева И. И., Котова О. Б., Рубцова С. А. Титановые минералы прибрежно-морской россыпи о. Страдброук (Вост. Австралия) и Пижемской палеороссыпи Среднего Тимана (Россия)//Вестник Института геологии Коми НУ УрО РАН. 2013. № 9. С. 24-28.

- Игнатьев В. Д., Бурцев И. Н. Лейкоксен Тимана: минералогия и проблемы технологии. СПб.: Наука, 1997. 215 с.

- Иоспа А. В. Лейкоксенизированный ильменит -его диагностика и влияние на качество титан-циркониевых руд//Минералогия во всем пространстве сего слова: проблемы укрепления минерально-сырьевой базы и рационального использования минерального сырья: Материалы Годичного собрания Российского минералогического общества и Федоровской сессии-2012. СПб.: Лема, 2012а. С. 354-356.

- Макеев А. Б., Лютоев В. П. Спектроскопия в технологической минералогии: Минеральный состав концентратов титановых руд Пижемского месторождения//Обогащение руд. 2015. № 5. С. 33-41.