Минералы группы атакамита из рудопроявлений на дне Атлантического океана

Автор: Добрецова И.Г., Яговкина М.А.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 2 (326), 2022 года.

Бесплатный доступ

Изучение образцов с минералами группы атакамита с рудных полей Атлантического океана позволило выявить их генетические особенности и гидротермальную природу. Объекты удалось наблюдать с помощью подводного телевидения непосредственно в залегании на океаническом дне. Поднятые образцы первоначально изучались под бинокуляром на борту НИС «Профессор Логачёв». Благодаря характерному насыщенному голубовато-зелёному цвету атакамиты легко распознавались среди других минералов, в дальнейшем их диагностика была подтверждена результатами изучения оптических свойств в прозрачно-полированных шлифах, под электронным микроскопом и рентгенодифракционным анализом.

Срединный атлантический хребет, атакамит, глубоководные полиметаллические сульфиды, гидротермальные растворы, подводные фумаролы

Короткий адрес: https://sciup.org/149139980

IDR: 149139980 | УДК: 553.22

Текст научной статьи Минералы группы атакамита из рудопроявлений на дне Атлантического океана

Первые находки атакамита на дне Атлантического океана были сделаны более 40 лет назад, но информация об условиях его формирования в глубоководных условиях остается недостаточной. Целью данной работы является анализ геолого-минералогических особенностей образования и выявление генетических признаков минералов группы атакамита для последующей выработки критериев поиска проявлений глубоководных полиметаллических сульфидов на дне океана.

Как известно, атакамит был впервые обнаружен в 1801 году в пустыне Атакама (Чили), откуда и произошло его название. Он считался характерным минералом зоны гипергенеза медных минерализаций в условиях жаркого засушливого и влажного климата [1, 6, 7, 11, 12]. В 2008 году стало известно, что атакамит пустыни Атакама содержит жидкие включения, аналогичные по химическому составу современным солоноватым грунтовым водам. На основании этого было высказано предположение, что атакамит в этих месторождениях образуется за счет экзогенных хлори- дов [21]. Позднее были открыты другие месторождения с атакамитом в Южной Австралии, в окрестностях Везувия, округе Пинал (Аризона США) и Перу, а также в образцах отмерших гидротермальных сульфидных построек во впадине Атлантис II в Красном море [3]. Было обнаружено, что атакамит образуется на поверхности медных и бронзовых предметов в виде ярко-зеленых кристаллических или землистых налетов толщиной до 1.5 мм. Кроме того, относительно недавно стали известны его проявления среди продуктов деятельности фумарол на Везувии, Этне, а также вулканах Камчатки и Курильских островов [1, 12—14, 16, 17].

На морском дне атакамит впервые был обнаружен группой итальянских учёных — они отметили присутствие атакамита в прожилках халькопирита в базальтах на Срединно-Атлантическом хребте [18]. Атакамиту подводного происхождения посвящена работа канадского геолога М. Д. Ханнингтона, который исследовал образцы рудопроявления TAГ (Трансатлантический геотраверс, САХ 26° с. ш.) и пришёл к выводу, что атакамит является вторичным минералом, образованным

в зоне окисления сульфидов меди [20]. Сотрудниками АО «ПМГРЭ» в отчётах по результатам рейсов неоднократно были описаны минералы группы атакамита в составе железистых, железомарганцевых и арагонитовых корок, а также в околорудно-метасоматически изменённых осадках САХ [19]. Кроме того, находки атакамита были сделаны в гидротермально-метасоматически измененных карбонатных осадках, что позволило выдвинуть предположение о связи метасоматоза с диффузным просачиванием сквозь осадки гидротермальных флюидов. О таком просачивании гидротермальных растворов через биогенные карбонатные осадки свидетельствуют данные гидрофизического зонда, полученные в рейсах НИС «Профессор Логачёв». Замеры, проведённые непосредственно над осадками, указали на гидротермальную деятельность. В процессе просачивания гидротермальных растворов сквозь осадки происходит метасоматическое замещение микрофауны гидротермальными минералами. Об этом же говорится в работах И. Ф. Габлиной, изучавшей осадки поля Ашадзе-1 [5], и И. Г. Добрецовой [8—10]. Придонные осадки в пределах СрединноАтлантического хребта являются исключительно пелагическими в силу удалённости от берегов. В них практически не поступает терригенный материал, поэтому они представлены биогенными, преимущественно кок-колито-фораминиферовыми илами, реже отмечаются птероподовые прослои. Мощность осадков в пределах САХ колеблется от первых сантиметров до первых метров, редко превышая 10 м.

Представление о том, что минералы группы атакамита в глубоководных отложениях являются результатом вторичных изменений сульфидов меди, все еще распространено. Например, об этом говорится в статье, посвящённой изучению минералов этой группы на рудопроявлении Логачёв-2 [19]. Но результатами изучения образцов, поднятых сотрудниками АО «ПМГРЭ», эта точка зрения не подтверждается. Судя по полученным нами данным, атакамит имеет непосредственное отношение к глубоководному сульфидному оруденению, концентрируясь на периферии рудных полей глубоководных полиметаллических сульфидов и может служить их индикатором. Изучение образцов с минералами группы атакамита рудных полей Атлантического океана показало, что основная масса этих минералов на рудных полях САХ связана именно с биогенными карбонатными осадками, образуя выделения как в неизмененных рыхлых осадках, так и в продуктах их литификации и даже в метасомати-тах по этим осадкам. К последним мы относим гидротермальные железомарганцевые корки, корки гидроксидов железа, кварц-опаловые и тальковые метасома-титы. Характерной особенностью всех этих образований является наличие в них ксенолитов первичной породы и псевдоморфоз по фауне. Как правило, выделения минералов группы атакамита в осадках и мета-соматитах по осадкам не содержат примеси сульфидов [7—9]. Хотя в некоторых образцах собственно ме-тасоматитов может обнаруживаться незначительная вкрапленность новообразованных сульфидов без признаков окисления.

Главной целью настоящей публикации является характеристика морфологического разнообразия минералов группы атакамита в придонных осадках 38

Атлантического океана и обоснование признаков их гидротермального происхождения в условиях больших океанских глубин. Кроме того, мы намерены показать, что присутствие минералов этой группы в осадках является хорошим поисковым признаком рудо-проявлений глубоководных полиметаллических сульфидов (ГПС). Следует подчеркнуть, что именно находка атакамита в шлиховых пробах послужила причиной детальных работ, в ходе которых было открыто рудное поле Ашадзе-2 в Атлантическом океане и ру-допроявление Last Chance в Индийском океане.

Материалы и методы исследования

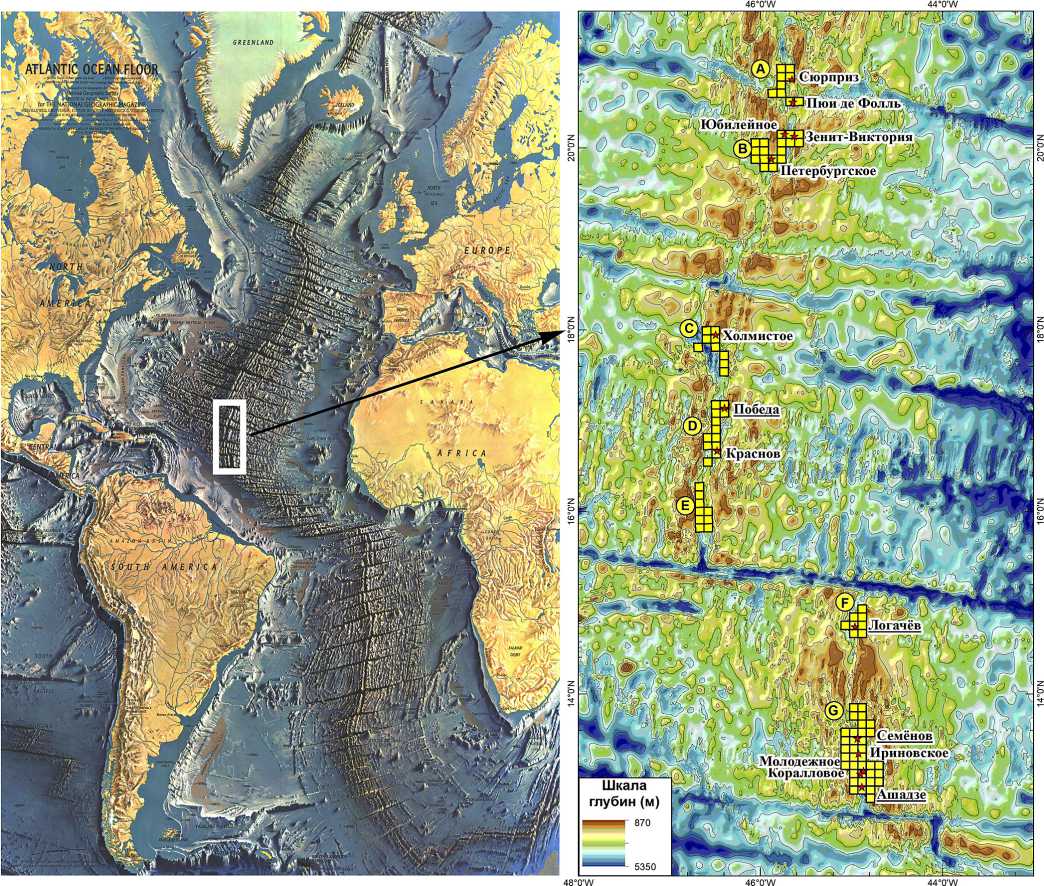

Образцы с минералами группы атакамита (МГА) были изучены авторами с рудопроявлений Ашадзе, Краснов, Семенов, Ириновское, Логачев, Победа, Холмистое, ТАГ и Коралловое в пределах Российского разведочного района (рис. 1), где они находились в самых разнообразных ассоциациях.

Поднятые со дна образцы изучались непосредственно в рейсах на борту НИС «Профессор Логачёв» под бинокулярным микроскопом МБС-9 и после возвращения в Санкт-Петербург исследовались в прозрачно-полированных шлифах на оптическом микроскопе ПОЛАМ Р-312. Исследование микроструктур и химического состава атакамита проводилось с помощью аналитического электронного микроскопа BS-350 в ВИМСе. С помощью рентгенодифракционного анализа была подтверждена диагностика минералов этой группы в 35 образцах скрытокристаллического строения. Такое изучение позволило сразу выявить многообразие форм выделений минералов этой группы и их ассоциации с вмещающими породами. Рентгенодифракционный анализ проводился в ЦКП «Материаловедение и диагностика в передовых технологиях» ФТИ им. А. Ф. Иоффе на дифрактометрической системе D/max-RC фирмы Rigaku, оснащенной вращающимся анодом K α -Co ( λ = 1.7889 А). Расшифровка фазового состава проводилась по оригинальным программам фирмы Rigaku. Полученные результаты приводят к следующим выводам.

В исследованных образцах минералы группы атакамита представлены собственно атакамитом (ромбический) и паратакамитом (тригональный) и его цинксодержащей разновидностью — боталлокитом (моноклинный). В ассоциации с атакамитами выявлены ау-риохальцит (Zn,Cu)5[CO3]2(OH)6, меланоталлит CuOCl2 и редкие хлориды меди — толбачит CuCl2 и нантокит CuCl. В литературе, посвящённой происхождению этих минералов в природе, нет указаний на образование всех выявленных сопутствующих минералов на дне Атлантического океана. В частности, толбачит и нантокит были описаны только как минералы фумарол на континентальных вулканах [3, 11].

Морфологические особенности минералов группы атакамита

Голубовато-зеленая окраска гидроксихлоридов группы атакамита (МГА) делает их визуально заметными, что позволяет легко выделять их среди других минералов. МГА в пелагических осадках наблюдаются в виде рассеянной вкрапленности, прожилок и са-

Рис. 1 . Положение Российского разведочного района (РРР) в Атлантическом океане (белый прямоугольник). На увеличенном изображении РPР (справа) — 100 блоков района и важнейшие проявления глубоководных сульфидно-полиметаллических отложений, открытые АО «ПМГРЭ»

Fig. 1. Position of the Russian Exploration Area (RRR) in the Atlantic Ocean (white box). On the enlarged RAP image (on the right) — 100 blocks of the area and the most important occurrences of deep-sea sulfide-polymetallic deposits, discovered by AO «PMGRE»

мостоятельных построек, сложенных индивидами размером менее 500 мкм. Сравнение результатов оптического исследования одних и тех же образцов сразу после поднятия их с дна океана и по истечении двух месяцев после возвращения из рейса показало существенное изменение морфологии атакамита за это время. В свежем образце поднятой со дна гидротермальной корки наблюдались мелкие шарики (не более 200 мкм диаметром) атакамита. А после двух месяцев хранения все выделения МГА приобрели игольчатую форму с удлинением в десятые доли мм. Возможно, подобное явление было обусловлено вторичной окри-сталлизацией атакамитов вследствие потери их первичными формами молекулярной воды.

Как известно, в фумаролах континентальных вулканов образование МГА происходит в условиях газовофлюидной фазы. В нашем случае фактом, подтверждающим возможность образования этих минералов в ходе подводной фумарольной деятельности, является образование атакамита и нантокита на поверхности пирита и марказита при сушке соответствующих образцов при температуре 90 °C. Морская минерализованная влага, содержащаяся в морских сульфидах, в ходе суш- ки испаряется, и из неё отлагаются соли в виде МГА и нантокита. Необходимо подчеркнуть, что такие явления наблюдались при сушке только океанических сульфидных руд, образованных метасоматическим путём по био-генно-карбонатным пелагическим осадкам.

Выделения минералов группы атакамита (МГА) в рыхлых осадочных породах

Характерной особенностью рыхлых пелагических осадков является то, что только в них из гидротермальных растворов образуются собственные постройки МГА в виде труб, как полых, так и запечатанных. Примеры таких построек приведены и описаны ниже.

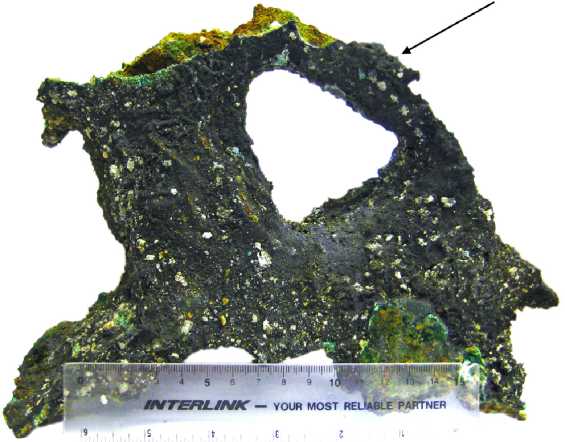

Постройка с условным названием «Кувшин Атлантиды» сформирована двумя смыкающимися трубами. У трубы, образовавшей ручку «кувшина» (показана стрелкой на рис. 2), по всей длине сохранилась только одна стенка, в то время как в горлышке «кувшина» имеют место обе стенки. На внутренних поверхностях упомянутых стенок сохранилось большое количество частично растворённых и ожелезнённых фо-раминифер. Наружная поверхность тех же стенок покрыта минералами марганца, отчего приобрела чёрный

Рис. 2 . Атакамитовая постройка «Кувшин Атлантиды» в осадках, образованная двумя соединяющимися трубками. Стрелкой показана труба-канал с частично разрушенными стенками. Рудное поле Ашадзе-2

Fig. 2 . Atacamitic structure «The Jug of Atlantis» in the sediments, formed by two connecting tubles. The arrow shows the channel pipe with partially destroyed walls. Ore field Ashadze-2

цвет. Зелёный цвет, характерный для МГА, хорошо виден в сколах стенок. Трубчатость в строении свидетельствует об отложении атакамитов на поверхности флюидогазовых струй, а смыкание двух каналов было возможно только в среде рыхлого осадка, который не давал газам быстро растекаться.

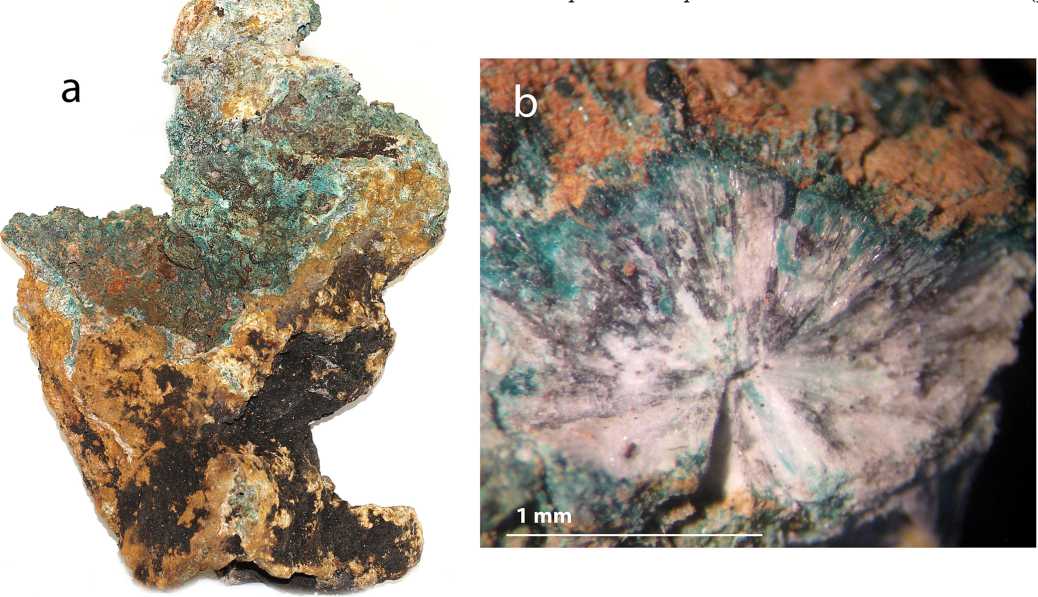

При прохождении кислых гидротермальных растворов через рыхлые органогенно-карбонатные осад- ки происходило растворение последних с обогащением растворов углекислотой. Позже вследствие смешения кислых углекислотных растворов с щелочной морской водой происходила кристаллизация арагонита. В таком случае стенки трубчатых построек формировались арагонитом, атакамитом и боталлакитом, иногда с примесью магнетита. Наружные поверхности построек имеют цвет оксигидроксидов железа. Кроме того, наблюдаются чёрные налёты железомарганцевых минералов, вероятнее всего, гидротермально-бактериального генезиса (рис. 3).

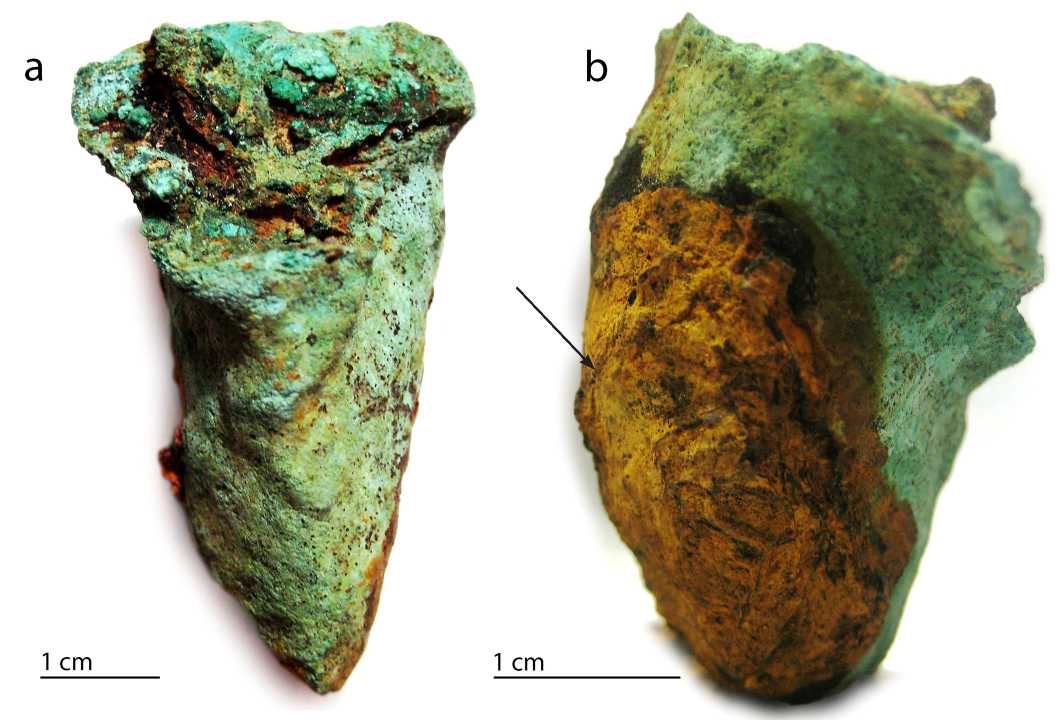

Запечатанная атакамит-паратакамитовая постройка в осадках рудного поля Петербургское имеет форму факела. Она образовалась из сфокусированного гидротермального раствора, пропитывающего осадки. На наружных стенках этой постройки частично сохранились вмещающие литифицированные ожелезнён-ные осадки с реликтами фораминифер, что свидетельствует о формировании постройки именно в органо-генно-карбонатных осадках (рис. 4).

Рентгенодифракционный анализ материала этой постройки показал, что в её составе присутствуют атакамит, паратакамит и галит. Последний является типичным минералом во многих гидротермальных образованиях, метасоматитах и гидротермально изменённых породах на изученных рудных полях.

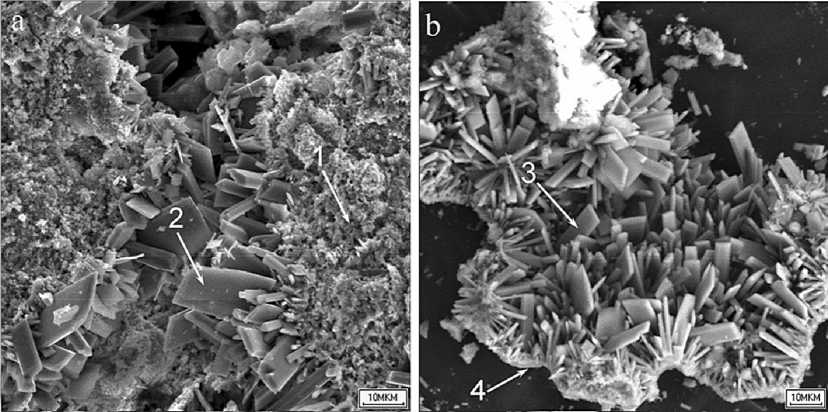

Фрагменты стенки атакамит-паратакамитовой постройки «Факел» изучались с помощью аналитической электронной микроскопии. Это позволило получить дополнительную информацию о её микроморфологии. Внутренняя часть постройки, защищённая барьером из внешней корочки толщиной около 4 мкм, представлена хорошо ограненными пластинчатыми кристаллами МГА. Такая морфология может свидетельствовать о более медленном остывании материала внутри постройки по сравнению с внешней ее частью (рис. 5).

|1111|1111|1111|1111|1111|1111|1111|11Н|1111|1111|1111|1111|1111|1111|1111|1Н1|1111|111|111|1 1 Н|1111|Ш1|1111|1Ш|1111|111|

О 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Рис. 3 . Атакамит-арагонитовая постройка в виде трубы (а) и увеличенный фрагмент стенки такой трубы с выделением радиально-лучистого агрегата арагонита и вкрапленностью магнетита и атакамита

Fig. 3. Atacamite-aragonite structure in the form of a pipe (a) and an enlarged fragment of the wall of such a pipe with the release of a radial-radiant aragonite aggregate and disseminated magnetite and atacamite

Рис. 4 . Атакамит-паратакамитовая постройка в форме факела (а) и литифицированные ожелезнённые органогенно-карбонатные осадки на ее поверхности (b, показаны стрелкой). Рудное поле Петербургское

Fig. 4 . A torch-shaped atacamitic-paratacamite buildup (a) and lithified ferruginous organogenic-carbonate sediments on its surface (b, shown by an arrow). Ore field Petersburg

Определение химического состава наружной скрытокристаллической стенки постройки проводились в четырех точках зондирования, показанных на рис. 5. Результаты анализа приведены в таблице 1. В процессе измерений были выявлены нетипичные для МГА примеси Al и Ni. По данным каталога минералов, ти- пичными примесями атакамита и паратакамита являются Ca и Co (для атакамита) и Zn (для паратакамита) [15]. Примесь Al обнаружена только в материале наружной стенки постройки, как в скрытокристаллической её части, так и в кристаллах, растущих в трещине на наружной части. Наличие Ni отмечается во

Рис. 5 . СЭМ-изображение в режиме упругоотраженных электронов фрагмента стенки атакамит-паратакамитовой постройки «Факел»: a — трещина во внешней корочке постройки с кристаллами, растущими внутрь трещины; b — фрагмент внешней стенки постройки с кристаллами, растущими внутрь постройки. Цифрами показаны точки зондирования. Рудное поле Петербургское

Fig. 5 SEM image in the mode of elastically reflected electrons of a fragment of the wall of the atacamite-paratamitic structure Fakel: (a) a crack in the outer crust of the structure with crystals growing inside the crack; b — a fragment of the outer wall of the building, with crystals growing inside the building. The numbers show the sounding points. Ore field Petersburg 41

Таблица 1. Химический состав минералов группы атакамита из постройки «Факел», полученный в точках зондирования под электронным микроскопом

Table 1. Chemical composition of minerals of the atacamite group from the Fakel construction, obtained at probing points under an electron microscope

|

№ точек Point No |

Содержания окислов, % Oxide contents, % |

Al2O3 |

ClO 2 |

CaO |

Fe 2 O 3 |

NiO |

CuO |

|

1 |

Наружная скрытокристаллическая часть внешней корочки на стенке постройки Outer cryptocrystalline part of the outer crust on the wall of the build-up |

1.10 |

9.04 |

0.40 |

4.42 |

4.93 |

80.11 |

|

2 |

Кристаллы, растущие в трещине на внешней корочке Crystals growing in a crack in the outer crust |

9.06 |

10.13 |

1.18 |

7.43 |

3.27 |

68.93 |

|

3 |

Кристаллы, растущие от внешней корочки внутрь постройки Crystals growing from the outer crust into the build-up |

Не обн. |

16.95 |

1.83 |

3.03 |

2.72 |

75.47 |

|

4 |

Внутренняя скрытокристаллическая часть внешней корочки на стенке постройки Inner cryptocrystalline part of the outer crust on the wall of the build-up |

« |

14.58 |

1.94 |

4.01 |

3.09 |

76.38 |

Примечания . Результаты приведены к 100 %. Эмпирически формулы минералов: 1 — (Cu1.74Fe0.1Ni0.1 Al0.04Ca0.02)2 Cl 0.23 (OH) 3.81 ; 2 — (Cu 1.44 Fe 0.15 Ni 0.07 Al 0.3 Ca 0.04 ) 2 Cl 0.25 (OH) 4.05 ; 3 — (Cu 1.8 Fe 0.07 Ni 0.07 Ca 0.06 ) 2 Cl 0.48 (OH) 3.52 ; 4 — (Cu 1.77 Fe 0.09 Ni 0.08 Ca 0.06 ) 2 Cl 0.4 (OH) 3/6

Notes. Results are adjusted to 100%. Empirical formulas of minerals: 1 — (Cu1.74Fe0.1Ni0.1 Al0.04Ca0.02)2Cl0.23(OH)3.81; 2 — (Cu 1.44 Fe 0.15 Ni 0.07 Al 0.3 Ca 0.04 ) 2 Cl 0.25 (OH) 4.05 ; 3 — (Cu 1.8 Fe 0.07 Ni 0.07 Ca 0.06 ) 2 Cl 0.48 (OH) 3.52 ; 4 — (Cu 1.77 Fe 0.09 Ni 0.08 Ca 0.06 ) 2 Cl 0.4 (OH) 3/6

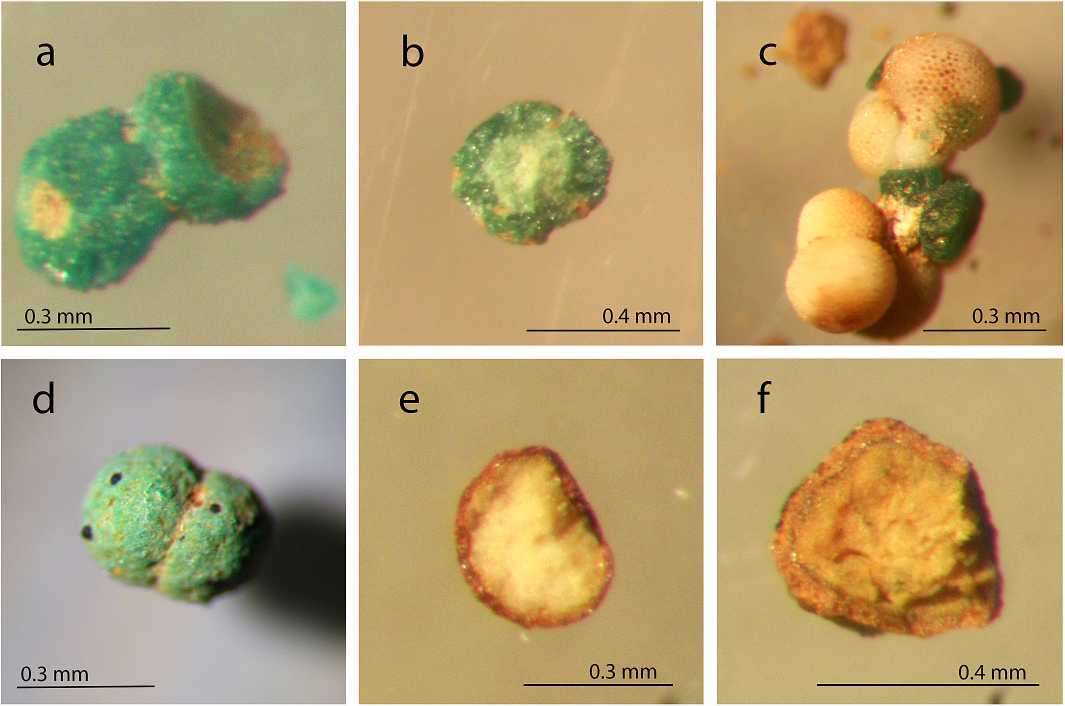

Рис. 6 . Псевдоморфозы атакамита и гидроксидов железа по фораминиферам в органогенно-карбонатных осадках рудного поля Победа: а — полная псевдоморфоза атакамита; b — фрагмент псевдоморфозы атакамита; внутренняя, более светлая часть сложена смесью карбоната с атакамитом; с — фораминиферы, сцементированные и частично окрашенные атакамитом и гидроксидами железа; d — псевдоморфоза атакамита по двухкамерной фораминифере; e, f — псевдоморфоза гидроксидов железа по фораминифере; внутренняя, более светлая часть сложена смесью карбоната с гидроксидами железа

Fig. 6. Pseudomorphoses of atacamite and iron hydroxides after foraminifers in organic-carbonate sediments of the Pobeda ore field: (a) complete pseudomorphosis of atacamite; (b) fragment of atacamite pseudomorph, the inner lighter part is composed of a mixture of carbonate and atacamite; (c) foraminifers cemented and partially stained with atacamite and iron hydroxides; (d) atacamite pseudomorph after two-chambered foraminifera; e, f — iron hydroxide pseudomorph after foraminifera, the inner lighter part is composed of a mixture of carbonate with iron hydroxides всех четырех точках зондирования. Расчеты эмпирических формул дали необычный результат, хотя, в принципе, для МГА приемлемый.

Кроме построек, сложенных собственно МГА, в ор-ганогенно-карбонатных осадках, через которые диффузно просачивались гидротермальные растворы, наблюдались участки фораминифер и другой фауны, окрашенные в зеленовато-голубоватые тона, вплоть до образования полных атакамитовых псевдоморфоз. Это позволяет считать источником минералов группы атакамита именно такие растворы. Аналогичные псевдоморфозы по фораминиферам образуют и гидроксиды железа (рис. 6).

Выделения минералов группы атакамита в ли-тифицированных осадочных породах

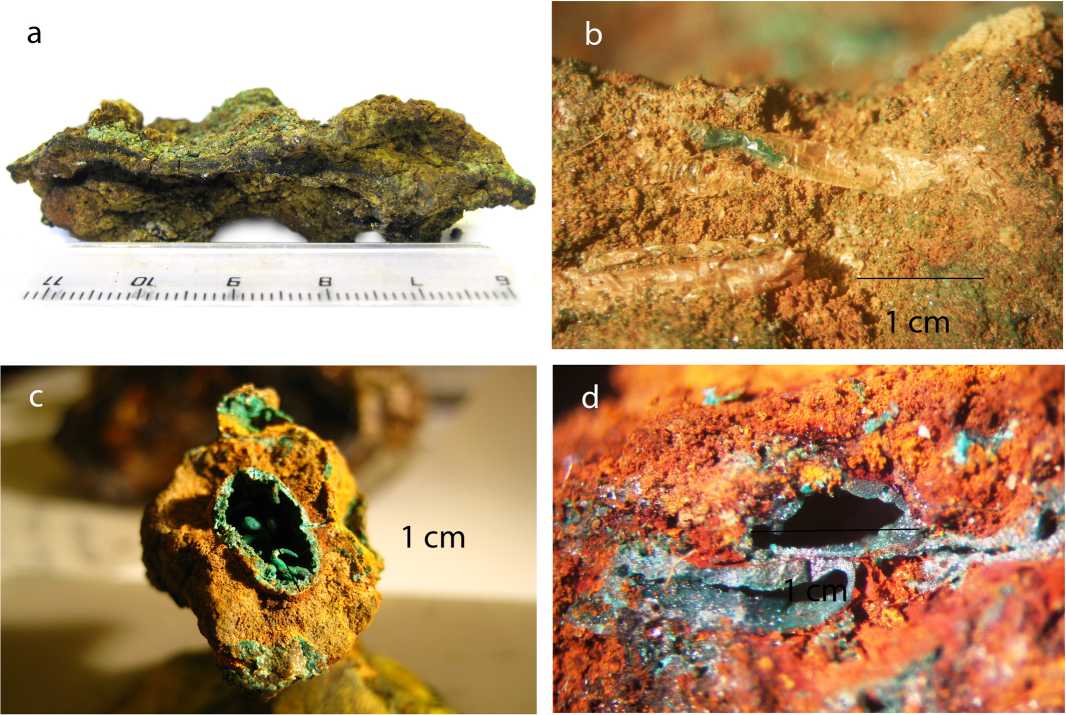

В рассматриваемом случае литифицированные (плотные) осадочные породы образуются, когда гидротермальный источник не сфокусирован и гидротермальные растворы диффузно растекаются по всему рыхлому осадку. Такие породы часто окрашены гидроксидами железа и имеют красновато-рыжий цвет. В подобных образцах иногда сохраняются знаки ряби, отражающие следы течения, характерные для склонов возвышенностей, покрытых осадками на дне океана. В таких осадочных породах присутству- ют отложения атакамита, трассирующие следы гидротермальной пропитки. Кроме того, сохраняются полные или частичные псевдоморфозы МГА по остаткам фауны (рис. 7).

Обсуждение и генетическая интерпретация данных

Основная масса минералов группы атакамита на рудных полях САХ образует выделения в гидротермально проработанных осадках, часто совместно с оксигидроксидами железа. Однако последние не имеют отношения к зоне окисления сульфидов и развиваются по биогенным карбонатным осадкам, отлагаясь непосредственно из гидротермальных растворов. Об этом свидетельствует отсутствие реликтов замещения сульфидов, которые всегда выявляются в продуктах окисления, а также многочисленные псевдоморфозы оксигидроксидов железа по фауне. Сфокусированные гидротермальные растворы, насыщенные газами, проходя сквозь осадки, могут формировать постройки в виде труб, состоящие как из минералов группы атакамита, так и из смеси с оксигидроксидами железа. При этом трубы могут быть как полые, так и запечатанные осадочным материалом. При диффузном характере просачивания происходят частичная или полная псевдо-

Рис. 7 . Литифицированные осадки, пропитанные диффузными растворами с МГА и оксигидроксидами железа: а — с хорошо сохранившимися следами ряби; b — хитиновые трубки полихет, пропитанные и окрашенные МГА и оксигидроксидами железа; с — канал в литифицированных ожелезнённых осадках, стенки которого инкрустированы атакамитом; d — каналы и трещины, стенки которых инкрустированны атакамитом в литифицированных ожелезнённых осадках

Fig. 7. Lithified deposits impregnated with diffuse solutions with MHA and iron oxyhydroxides. a — with well-preserved traces of ripples; (b) chitin tubes of polychaetes impregnated and stained with MHA and iron oxyhydroxides; (c) channel in lithified ferruginous sediments, the walls of which are encrusted with atacamite; d — channels and fissures, the walls of which are encrusted with atacamite in lithified ferruginous sediments

морфизация фораминифер и другой фауны атакамитом, литификация рыхлых осадков и их базальное замещение минералами группы атакамита, а также гидроксидами железа. МГА выделяются как из гидротермального раствора, так и из газовой фазы подводных фумарол. Это новый и очень важный научный факт, подтвержденный результатами изучения нескольких десятков тысяч образцов. К сожалению, исследователи, не работающие непосредственно с веществом, т. е. с первичным материалом, ошибочно считают, что гидроксиды железа являются только продуктом окисления сульфидов. Хотя, например, Ю. А. Богданов [2] описал картину отложения гидроксидов железа непосредственно из гидротермальных растворов на стенках активной трубы «чёрного курильщика».

В постройках МГА обнаружены многочисленные реликты частично растворённых и замещённых фо-раминифер, что свидетельствует об образовании построек в рыхлых биогенных карбонатных осадках. Наблюдаемые пересечения каналов в постройке возможны только в вязкой среде, примером которой в данном случае являются рыхлые осадки. В воде флюидогидротермальные «дымы» существовать не могут, поскольку очень быстро диссипируют в окружающее пространство. Изредка МГА выделяются с сульфидами меди, с которыми они совместно отлагались в среде рыхлых органогенно-карбонатных осадков из одних и тех же гидротермальных растворов.

Выводы

В результате проведенных исследований на дне Атлантического океана в зоне САХ выявлено большое разнообразие форм минералов группы атакамита. Показано, что эти минералы формировались как первичные из гидротермальных растворов и/или флюидогазовой фазы, подобной наземным фумаролам. В некоторых образцах наряду с МГА отмечены сульфиды, которые являются сингенетичными атакамитам, не обнаруживая признаков окисления. Можно предполагать, что стимулирующую роль в этих процессах минералообразования сыграл бактериальный фактор.

Минералы группы атакамита в океанических осадках являются хорошим поисковым признаком на обнаружение глубоководных полиметаллических сульфидов. В связи с этим осадки и осадочные породы с вкрапленностью атакамита можно включать в подсчёт запасов океанических сульфидных руд.

Исследования под электронным микроскопом проводились в ВИМС (Москва) , за что авторы выражают признательность д. г-м. н. В. Т. Дубинчуку . За помощь в интерпретации полученных результатов авторы благодарят кристаллографа Н. В. Тетерину. Авторы признательны рецензентам за замечания, улучшившие статью для публикации, а также д. г-м. н. В. И. Силаеву за помощь в обработке химических данных.

Список литературы Минералы группы атакамита из рудопроявлений на дне Атлантического океана

- Берри Л., Мейсон Б., Дитрих Р. Минералогия. М.: Мир, 1987.

- Богданов Ю. А., Лисицын А. П., Сагалевич А. М. Гидротермальный рудогенез океанского дна. М.: Наука, 2006. 527 с.

- Бутузова Г. Б. Гидротермально-осадочное рудоо-бразование в мировом океане. М.: ГЕОС. 2003. 155 с.

- Вергасова Л. П., Филатов С. К. Новый минерал тол-бачит CuCl2 // ДАН СССР. 1983. Т. 270. № 2. С. 415—417.

- Габлина И. Ф., Попова Е. А., Садчикова Т. А. и др. Гидротермально-метасоматические изменения карбонатных донных осадков поля Ашадзе-1 (13° с. ш. Срединно-Атлантического хребта) // Геология рудных месторождений. 2014. Т. 56. № 5. С. 399—422.

- Геологический словарь. Атакамит. М.: Недра, 1973. Т. 1.

- Геологический словарь. Атакамит. СПб: Изд-во ВСЕГЕИ, 2010. Т. 1.

- Добрецова И. Г. Современные методы изучения вещественного состава глубоководных полиметаллических сульфидов Мирового океана // Труды совещания в ФГУП «ВИМС», 19—20 января 2011 г. М.: ВИМС, 2013. 377 с.

- Добрецова И. Г. О гидротермальном генезисе минералов группы атакамита в Атлантическом океане // Материалы XXIII Междунар. науч. конф. (Школы) по морской геологии. Т. 2. 2019. С. 277—280.

- Добрецова И. Г. Минералы группы атакамита со дна Атлантического океана // Материалы Всерос. минералог. семинара (Юшкинские чтения — 2020). Сыктывкар: Геопринт, 2020. С. 38—40.

- Каталог минералов — виртуальная энциклопедия (catalogmineralov.ru). URL: http://www.catalogmineralov.ru/ mineral/atakamit.html (дата обращение: 22.10.2021)

- Минералы: Справочник. Т. II. Вып. 1. Галениды. М.: Изд-во АН СССР, 1963. 296 с.

- Набоко С. И., Главатских С. Ф. Постэруптивный метасоматоз и рудообразование. М.: Наука, 1983. 164 с.

- Набоко С. И., Главатских С. Ф. Реликты постэруптивной активности на старых конусах Толбачинского дола, Камчатка // Вулканология и сейсмология. 1992. № 5—6. С. 66—86.

- Открытая энциклопедия по наукам о Земле — GeoWiki. Wiki.web.ru/wiki/Атакамит.

- Силаев В. И., Аникин Л. П., Рашидов В.А. и др. Атакамит как продукт фумарольного образования на современных вулканах // Проблемы минералогии, петрографии и металлогении. Научные чтения памяти П. Н. Чер-винского. Пермь, 2021. Вып. 24. С. 207—216.

- Balassone G., Petti C., Mondillo N. et al. Copper Minerals at Vesuvius Volcano (Southern Italy): A Mineralogical Review // Minerals, 2019. V. 9. No. 730. P. 1—47. doi: 10.3390/min9120730.

- Bonatti E., Guerstein-Honnorez B.-M., Honnorez J. Copper-iron sulfide mineralizations from the equatorial Mid-Atlantic Ridge // Econ. Geol. 1976. V. 71. P. 151—155.

- Dekov V., Boycheva T., Halenius U. et al. Atacamite and paratacamite from the ultramafic-hosted Logatchev seafloor vent field (14°45' N, Mid-Atlantic Ridge) // Chemical Geology, 2011. V. 286. № 3—4. P. 169—184.

- Hannington M. D. The formation of atacamite during weathering of sulfides on the modern seafloor // Canadian Mineralogist. 1993. V. 31. № 4. P. 945—956.

- Reich M., Palacios C., Parada M A. et al. Atacamite formation by deep saline waters in copper deposits from the Atacama Desert, Chile: evidence from fluid inclusions, groundwater geochemistry, TEM, and 36Cl data // Miner. Deposits, 2008. V. 43. P. 663—675.