Минералы мышьяка в метаморфических породах Приполярного Урала

Бесплатный доступ

Рассматриваются метаморфические породы Приполярного Урала, развитые на контакте рифей-вендского фундамента и палеозойского чехла и имеющие яркую геохимическую специфику: они аномальны по Sn, Be, Ge, Zr, TR и по As. Многолетнее исследование этих пород выявило наличие в них акцессорных минералов, как широко распространенных, так и исключительно редких. Особое внимание уделяется минералам, содержащим As.

Конвергентные метаморфиты, минералы-носители и концентраторы мышьяка, их генерации, члены изоморфных рядов, эндогенные и экзогенные процессы

Короткий адрес: https://sciup.org/149128536

IDR: 149128536

Текст научной статьи Минералы мышьяка в метаморфических породах Приполярного Урала

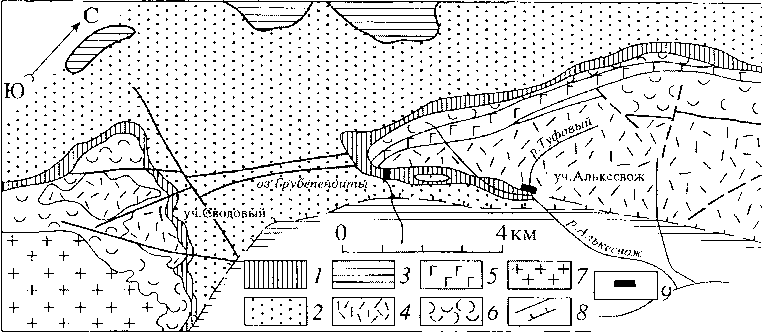

На Приполярном Урале метаморфические породы, развитые на контакте рифей-вендского фундамента и палеозойского чехла (рис. 1), имеют яркую геохимическую специфику: они аномальны по Sn, Be, Ge, Zr, TR и по As. Природа этих мета-морфитов конвергентная: отчасти это метаморфизованные докембрийские коры выветривания (обогащенные титаном гематитовые, пирофиллитовые и хлоритоидные сланцы), отчасти — продукты позднепалеозойского приразломного метасоматоза (серицитолиты, по-видимому диа-спориты, и хлоритоидные сланцы с турмалином). Многолетнее исследование этих пород выявило широкий комплекс акцессорных минералов, как распространенных, так и исключительно редких. В данном сообщении обобщены результаты изучения минералов, содержащих мышьяк. Химические составы этих минералов, членов их изоморфных рядов, фаз, которые мы не смогли идентифицировать, а также их рассчитанные формулы представлены в табл. 1 и 2.

Из всех мышьяксодержащих минералов в исследованных нами породах наиболее часто встречаются редкоземельные монацит-(Ce) и ксенотим-(Y) (реже черновит-(Y), гас-парит-(Ce), арсенофлоренсит-(Ьа) и параниит-(Y), арденнит, скородит и арсениосидерит. Довольно редко и преимущественно в виде включений микро- и нанометровой размерности наблюдаются арсеногорсейксит, вейлерит, дюссертит и свабит.

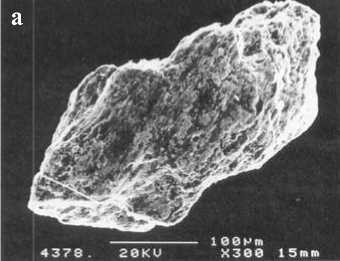

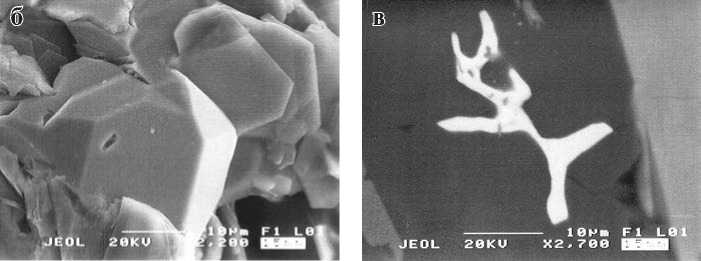

Монацит-(Ce) и ксенотим-(Y) с соответствующими формулами (CePO 4 ) и (YPO 4 ), имеющие примесь мышьяка, относятся к первым генерациям своих онтогенетических рядов, которые были описаны ранее [1, стр. 227]. Это агрегатно-микрокристаллический монацит-1, образованный микронными субиндивидами переменного состава (рис. 2, а). Значительные содержания Nd и As позволяют отнести эту разновидность к членам изоморфного ряда монацит ^ гаспарит. Подобное наблюдается и у ксеноморфного ксено-

Рис. 1. Схематическая геологическая карта южной части хр. Малдынырд. Использованы материалы Л. Т. Беляковой, А. М. Пыстина, С. А. Репиной, В. С. Озерова и Я. Э. Юдовича.

1 — породы алькесвожской толщи (G3—O1al) и подстилающей ее метаморфизованной кембрийской коры выветривания по доуралидам; 2, 3 — основание комплекса уралид: 2 — конгломераты, гравелиты и кварцитопесчаники тельпосской свиты (O1tp), 3 — алевросланцы хыдей-ской свиты (O1-2hd); 4—6 — верхи комплексов уралид: 4 — риолиты малдинского комплекса (XnV), 5 — долериты манарагского комплекса (eR3—V), 6 — метабазиты, риолиты и их туфы саблегорской свиты (R3—Vsb); 7 — граниты Малдинского массива ( y V); 8 — разломы и надвиги;

9 — участки с диаспорсодержащими породами

тима-1 (рис. 2, б): наличие заметных количеств As свидетельствует о присутствии в нем черновитовой фазы. Поздние генерации этих минералов представлены хорошо ограненными идиоморфными кристаллами и характеризуются составами, близкими к стандартным.

Гаспарит-(Ce) — арсенат группы монацита (CeAsO 4 ) — включает несколько разновидностей, различающихся по химическому составу. Гаспарит-(Се) наиболее близок к стандартному, хотя в процентном соотношении содержание Се (32.4 %)

Т а б л и ц а 1

|

О сч |

оо m _ МП ОО М СЧ 40 40 |

о о о |

|

с\ |

г~ >2 ^ о 22 'с- x cz: r~ С2; m . ю с г- X — с 'с, <; X об £5 ^ 3 —: X Iri Я —: ci ^С| |

оо сч 04 04 |

|

ОО |

от —। Ч Ч Ч S Ч 40 хГ СЧ сч • 40 • ^ ^ ^ СЧ |

ОО ОО 04 40 |

|

г- |

Ч 5 г | S Ч Ч мп Ч со 40 ^ сЧ Я т 1—। v т ' |

О Ч сч 04 |

|

40 |

00 S 4 “ ^ Г' . т Ч Ч оо сч ’-х 40 ^ 40 04 сч т ^_ х п |

СЧ сч 04 |

|

МП |

xb СЧ м ^ ^— ^ т |

ОО Ч 40 ОО |

|

X |

о , । т Ч оо Ч Ч о т т |

04 |

|

m |

-Т „ XI т т |

04 |

|

сч |

сч о сч X X см §2 Я г? Я МП 40 • • т 1—1 СЧ СЧ СЧ ^ |

О мп 04 |

|

-и |

X X - X X § Ч Ч т ! т Ч 40 хГ • оо • оо сч сч сч ^ |

ОО Ч 04 04 |

|

о |

^ 2 С- У 04 xt- Ч Ч сч Ям о О СЧ Ч сч • Ч т м Г1 т 1 |

СЧ сч мп 04 |

|

04 |

g? ^ 40 ОО ^§ ^ 40 Ч Ч 40 04 Ч Xi- ст сч ^ ^ ч ^ ^ |

Ч 04 |

|

ОО |

Ч Ч мп ^ мп сч Ч Ч 40 СЧ О 40 й S i< 'Т MD т |

мп сч о |

|

г- |

□4^5 X ОО сч 40 Ч Ч т о ^ т ” ^ |

ч 04 04 |

|

40 |

оо X X X ом X го <4 ^ 22 22 ^ 25 ^ |

m Ч 04 |

|

мп |

чо 'Т 3 т г~ X ^ ^ X X- XX X о см см т — ^ Я т ^iri^r >с> |

мп 04 04 |

|

X |

^н й 0040^3 О 04 о 04 X ГС — 'С, с X -г 40 СМ Я go х см Я ^ 40 _; ^ ^ |

ОО ОО 04 04 |

|

m |

о Я -Т хтЯотг^4004 о . см ос~-ЯХХЯХ см 2^ об -t ri 2 -о ci ri с -t |

СЧ $ |

|

сч |

ОО 40 ^ СЧ я S3 х хх |

сч о |

|

-и |

СЧ m Xi- о 04 ОО у МП сч оо ММ СЧ 40 ОО -X 1 СЧ СЧ -х |

ОО 04 |

|

Ч S о О |

Х'бЧО Q о О П'О О пббоО 6'666г? О “^b^gUflk^^^duh^OQS^^ |

и |

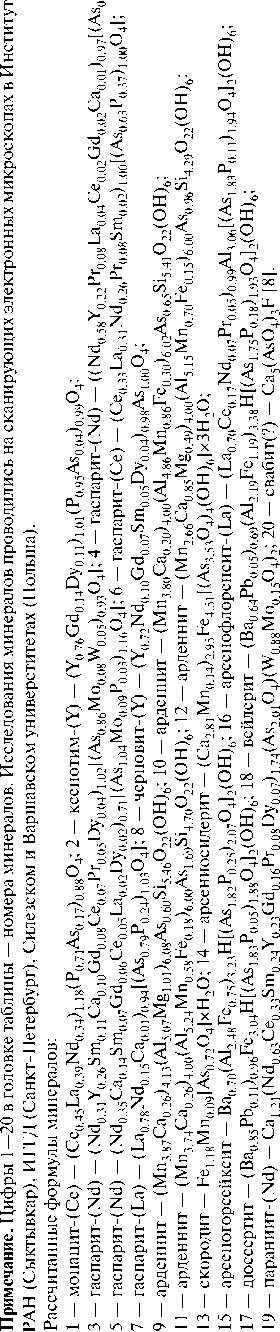

Т а б л и ц а 2

Химические составы промежуточных и неидентифицированных фаз, %

|

Оêсид |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

|

SiO 2 |

18.00 |

5.07 |

7.42 |

|||||||

|

Al 2 O 3 |

18.57 |

2.67 |

1.51 |

|||||||

|

Fe 2 O 3 |

15.83 |

34.66 |

27.51 |

|||||||

|

MnO |

28.55 |

3.19 |

||||||||

|

CaO |

0.24 |

1.27 |

6.04 |

6.64 |

||||||

|

BaO |

16.31 |

17.40 |

||||||||

|

P 2 O 5 |

8.72 |

19.71 |

19.38 |

2.13 |

0.72 |

17.88 |

||||

|

As 2 O 5 |

27.20 |

15.69 |

15.28 |

42.15 |

33.41 |

29.36 |

10.03 |

23.72 |

13.86 |

22.67 |

|

PbO |

2.03 |

|||||||||

|

Y 2 O 3 |

10.51 |

21.80 |

5.15 |

2.00 |

||||||

|

La 2 O 3 |

18.87 |

19.54 |

12.10 |

1.52 |

16.88 |

|||||

|

Ce 2 O 3 |

19.72 |

18.39 |

12.59 |

1.23 |

15.29 |

2.51 |

3.12 |

5.29 |

||

|

Pr 2 O 3 |

5.47 |

5.41 |

2.59 |

1.49 |

2.97 |

1.75 |

1.35 |

1.37 |

||

|

Nd 2 O 3 |

16.68 |

19.63 |

13.37 |

22.96 |

12.02 |

12.27 |

5.73 |

10.47 |

||

|

Sm 2 O 3 |

1.86 |

0.88 |

3.77 |

2.52 |

4.09 |

|||||

|

Gd 2 O 3 |

2.47 |

4.86 |

3.68 |

1.60 |

2.89 |

|||||

|

Dy 2 O 3 |

1.41 |

1.26 |

||||||||

|

MoO 2 |

2.15 |

3.30 |

2.04 |

2.12 |

||||||

|

WO 3 |

0.78 |

4.51 |

20.39 |

20.58 |

||||||

|

ThO 2 |

0.72 |

2.03 |

||||||||

|

Σ |

96.66 |

98.35 |

91.56 |

98.96 |

88.28 |

84.81 |

94.91 |

92.98 |

90.21 |

89.99 |

Примечание. 1 и 2 — члены ряда монацит—гаспарит:

( Ce0.34La0.33 Nd 0.28Pr0.08 ) 1.03 [(P0.61As0.37)0.98O4]

И ( La0.30Nd0.29Ce0.28Pr0.08 ) 0.95 [( P0.69As0.34 ) 1.03 ° 4 ]’

-

3 — член ряда ксенотим—гаспарит:

( Y0.29Nd0.20Ce0.19La0.18Pr0.04Sm0.03Gd0.03D y 0.02 ) 0.98[(P0.68As0.33 ) 1.01O4];

-

4 — член ряда черновит—гаспарит:

( Y0.61Nd0.34Gd0.07La0.02Ce0.02Pr0.02 ) 1.08[(As0.91Mo0.07W0.02 ) 1.00O4];

-

5 и 6 — члены ряда вейлерит—дюссертит:

-

(Ba0.64P b 0.05 ) 0.69(Al2.19Fe1.19 ) 3.38 H[( As1.75P0.18 ) 1.93O4 )1 2 ( OH ) 6

и Ba 0.79(Fe3.01Al0.36)3.37 H[(As1.77 P0.07 ) 1.84G4 )] 2 (OH, F^;

7—10 — неидентифицированные фазы. Низкие суммарные значения обусловлены присутствием в составах минералов гидроксильных групп, не определяемых анализом, а также микронными размерами выделений.

незначительно превосходит содержания La (30.6 %) и Nd (26.7 %). Гаспарит-(La) отличается полным отсутствием Ce и резким преобладанием La над Nd. У гаспарита-(Nd) можно выделить два типа: для первого характерно наличие Y и присутствие заметных количеств Mo и W, во втором отмечается лишь Мо. В ассоциации с этими минералами довольно часто встречается чер-новит-(Y) — арсенат группы ксенотима YAsO 4 , который предположительно тоже имеет изоморфные ряды [2]. В настоящий момент можно уверенно говорить о существовании пяти рядов: черновит ^ ксенотим, черновит — гаспарит, гаспарит ^ ксе-нотим, монацит — гаспарит и гаспа-рит ^ молибдошеелит [2]. Чаще всего гаспарит образует псевдогекса-гональные выделения [7, стр. 249], но встречаются и причудливой формы включения, например в виде удлиненных прожилков (рис. 2, в). Подобные прожилковидные выделения в кварц-слюдяной матрице отмечались и ранее [6].

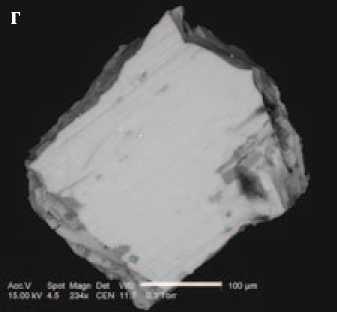

Арденнит — мышьяково-мар-ганцевый силикат (Mn 5 Al 5 (As, V) O 4 (SiO 4 )(Si 2 O 7 )2O 2 (OH) 2x 2H 2 O), имеющий структурное сходство с эпидотом, — также характеризуется заметными различиями в химическом составе, что позволяет выделить четыре разновидности минерала (составы 9—12 в табл. 1). Первая разновидность отличается самыми высокими содержаниями кремнезема и глинозема, присутствием Ti и

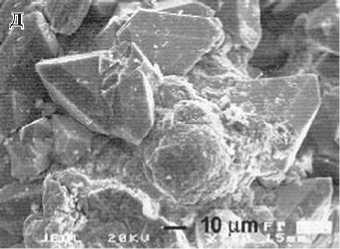

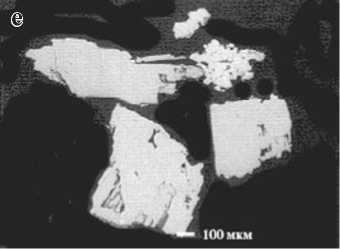

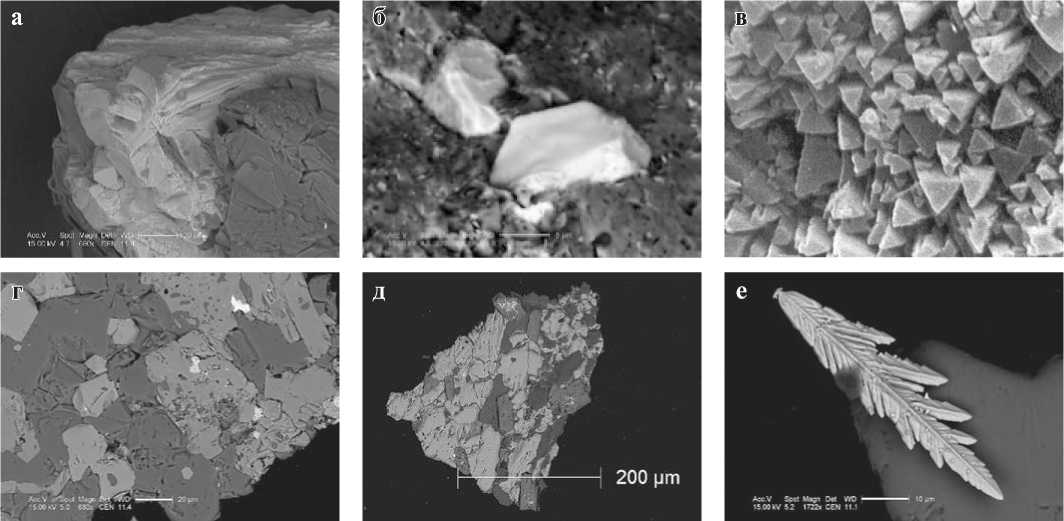

Рис. 2. Формы выделения мышьяксодержащих минералов:

а — субиндивиды, слагающие зерна монацита-1; б — зерно ксенотима-1, сложенное агрегатом призматических микрокристаллов; в — включение гаспарита (белое) в кварце; г — уплощенно-призматический кристалл арденнита; д — уплощенно-дипирамидальные кристаллы скородита; е — пластинчатые кристаллы арсениосидерита

заметным количеством Mg. Однако в ней отмечается самое низкое содержание As. Во второй разновидности отсутствуют Ti и Mg, а содержание Fe в ней выше, чем в остальных составах. Третья разновидность является более мышьяковой, и согласно справочным данным [4] ее следует называть арсеноарденнитом. Помимо этого, она отличается пониженным содержанием SiO 2 . Для четвертой разновидности характерны пониженные содержания кремнезема, глинозема, Fe и Mn, зато в ней довольно много Ca и As, концентрации которого наиболее соответствуют справочным данным [4]. Арденнит представлен в основном параллельно-шестоватыми и сноповидными агрегатами сургучно-красных оттенков, а также призматическими кристаллами (рис. 2, г).

Скородит (арсенат железа FeAsO 4x 2H 2 O) и арсениосидерит (водный гидроксил-арсенат кальция и железа Ca 3 Fe 4 [(As 4 O 4 )4(OH) 6 ] x 3H 2 O) -очень редкие для нашего региона минералы, но при этом их можно было наблюдать даже в полевых условиях в виде плотного агрегата темно-зеленого цвета. Под микроскопом в нем различаются дипи-рамидальные и пластинчатые кристаллы (рис. 2, д, е). Результаты их изучения были представлены нами ранее [5]. Здесь отметим лишь такую особенность их химического состава, как наличие примеси Mn, обусловленное исключительно марганцовистым составом вмещающего их стяжения (браунит, пьемонтит, спессартин).

Арсенофлоренсит-(La) — сложный гидроксил-арсенат подгруппы алунита LaAl 3 (AsO 4 )2(OH) 6 — был открыт в метаморфических породах нашего региона и утвержден в качестве нового минерала совсем недавно [9]. Нами он был встречен в виде агрегата светлых полупрозрачных псевдокубических кристаллов (рис. 3, а). Однако сравнение этих минералов выявило различия в их химических составах: в проанализированном нами арсенофлоренсите больше мышьяка и лантана и он не содержит примесей Sr и S в отличие от утвержденного CNMNC IMA минерала.

Параниит-(У) — сложный вольфрамат Ca и TR группы фергюсо-нита Ca 2 Y(AsO 4 )(WO 4 ) 2 — образует желтые дипирамидальные кристаллы (рис. 3, б). Его химический состав заметно отличается от состава, представленного в минералогической базе данных (CaO 13.96 %, Y 2 O 3 14.05 %, As 2 O 5 14.30 %, WO 3 57.70 %) [8]. Согласно Е. И. Семенову [7, с. 160], параниит образуется из шеелита путем изоморфного замещения CaW ^ YAs. Обнаруженный нами минерал является, очевидно, членом изоморфного ряда шеелит а параниит, причем его неодимовую разновидность.

Арсеногорсейксит, вейлерит и дюссертит — сложные арсенаты Ba, Fe и Al с соответствующими химическими формулами BaAl3AsO3H(AsO4,PO4) (OH, F)6, BaAl3H[(As,P)O4]2(OH)6 и BaFe3H(AsO4)2(OH)6 — считаются очень редкими минералами, относятся к подгруппе крандаллита груп пы алунита. Минералы были описаны в виде корочек из плоских таблитчатых кристаллов, пучков и розетковидных агрегатов, мелких друз фисташково-зеленого, желтоватого и белого цветов в ассоциации со скородитом, арсениосидеритом и карминитом (рис. 3, в) [10]. Нами эти арсенаты были обнаружены в виде микровключений (рис. 3, г). Сравнение стандартных и проанализированных нами минералов показало, что их составы довольно близки, кроме того, в них наблюдаются фазы, которые можно отнести к членам ряда вейле-рит—дюссертит.

Свабит — фтор-арсенат кальция группы апатита Ca 5 (AsO 4 ) 3 F — представлен полупрозрачными зеленоватыми кристаллическими агрегатами (рис. 3, д). На одном из его зерен было обнаружено эффектное выделение акантита (рис. 3, е). Свабит встречен в ассоциации с пьемонтитом, спессартином, монацитом, апатитом, хлоритоидом, лейкоксеном, цирконом, гематитом и кварцем. Вполне вероятно, что свабит является продуктом изменения апатита вследствие замещения фосфатного аниона арсенатным.

Следует отметить, что большинство из рассмотренных выше минералов были обнаружены нами в регионе впервые: это гаспарит, арденнит и арсеноарденнит, скородит, арсениосидерит, параниит, арсено-горсейксит, вейлерит, дюссертит и свабит.

Образование столь разных по составу и генезису минералов и их разновидностей, наличие онтоге-

Рис. 3. Формы выделения мышьяксодержащих минералов: а — псевдокубические кристаллы арсенофлоренсита (светло-серое); б — дипирамидальный кристалл параниита; в — субкристаллы вейлерита, увеличение 5000 [10]; г — включения дюссертита (белое) в зерне, сложенном браунитом (серое) и кварцем (темно-серое); д — агрегат кристаллов свабита; е — «веточка» акантита на свабите

нетических рядов, обогащение летучими компонентами (As, W, Mo, Be, F), элементами-гидролизатами (Fe, Al, TR) и Mn обусловлено сложной последовательностью длительных и многоэтапных эндогенных и экзогенных процессов [3], а именно метаморфизма (минимум двукратного), формирования древних (кембрийских) и молодых (предположительно палеоген-неогеновых) кор выветривания и наложения метасоматических процессов в зонах неоднократно обновлявшихся разломов.

Автор выражает искреннюю признательность к. г.-м. н. Ирине Викторовне Швецовой, осуществляющей в течение многих лет минералогические исследования этого сложнейшего комплекса горных пород, и д. г.-м. н. Якову Эльевичу Юдовичу за науч ные консультации и конструктивную критику.

Список литературы Минералы мышьяка в метаморфических породах Приполярного Урала

- Геохимия древних толщ севера Урала / Я. Э. Юдович, М. П. Кетрис, А. В. Мерц и др. Сыктывкар: Геопринт, 2002. 333 с.

- Козырева И. В., Швецова И. В., Юдович Я. Э. Новые находки черновита на Приполярном Урале // Доклады АН, 2003. Т. 390. № 4. С. 517-521.

- Юдович Я. Э., Козырева И. В., Кетрис М. П., Швецова И. В. Малдинский геохимический феномен: зона межформационного контакта на Приполярном Урале // Доклады АН, 2000. Т. 370. № 2. С. 231-236.

- Минералы: Справочник. Т. 3, вып. 1 / Под ред. Ф. В. Чухрова. М.: Наука, 1972. С. 716-720.

- Козырева И. В., Швецова И. В., Кетрис М. П. Находка Mn-скородита в метаморфических сланцах Приполярного Урала // Доклады АН, 2001. Т. 376. № 2. С. 224- 228.

- Распределение и формы нахождения редкоземельных элементов на Au-Pd-REE рудопроявлениях Чудное и Нестеровское (хребет Малдынырд, Приполярный Урал) // Геохимия, 2005. Т. 43. № 11. С. 1175-1195.

- Семенов Е. И. Оруденение и минерализация редких земель, тория и урана (лантанидов и актинидов) // М.: ГЕОС, 2001. 307 с.

- http://webmineral.com/data.

- Mills S. J., Kartashov P. M., Kampf A. R., Raudsepp M. Arsenoflorencite-(La), a new mineral from the Komi Republic, Russian Federation: description and crystal structure // Eur. J. Mineral., 2010. № 22. P. 613-621.

- Perroud P. Drei Arsenate vom Cap Garonne // Schweizer Strahler, 1989. Vol. 8, № 6, Р. 245-257.