Минералы Приполярноуральской хрусталеносной провинции в фондах геологического музея им. А. А. Чернова

Автор: Жданова Л.Р., Астахова И.С.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 5 (341), 2023 года.

Бесплатный доступ

В статье приводятся сведения о минеральном разнообразии хрусталеносных месторождений Приполярного Урала. Уникальные коллекции минералов из хрусталеносных гнезд собраны в Геологическом музее им. А. А. Чернова. Кадастр минералов музея содержит сведения о 84 минералах и отражает 65 % объема кадастра минералов изучаемой территории. Минералы хрусталеносных местонахождений и проявлений Приполярного Урала всех классов в разной степени представлены в фондах музея. Наиболее многочисленную группу составляют минералы кремнезема, слоистые силикаты, карбонаты и галогениды. Высокая доля представительности фондов установлена для месторождений Кожым, Скалистое, Пелингичей-3, Пуйва, Хасаварка, Водораздельное, Омега-Шор и Северная Лапча. Сделаны прогнозы по повторному изучению минералов для пополнения фондов музея и формирования эталонной минералогической коллекции уникальных хрусталеносных объектов Приполярного Урала.

Минералогия, кадастр, приполярный урал, хрусталеносные месторождения, музей, фонды

Короткий адрес: https://sciup.org/149143552

IDR: 149143552 | УДК: 549 | DOI: 10.19110/geov.2023.5.2

Текст научной статьи Минералы Приполярноуральской хрусталеносной провинции в фондах геологического музея им. А. А. Чернова

Сегодня там предлагаются туристические маршруты с посещением штолен и отвалов на месторождениях Желанное, Вангыр, Омега-Шор, Парнук, Сура-Из.

В связи с прекращением разработки и с полной отработкой некоторых месторождений каменный материал с хрусталеносных месторождений Приполярного Урала является уникальным. Изучением закономерностей размещения, конституции и свойств кристаллов кварца и минералов хрусталеносных месторождений Приполярного Урала занимались многие исследователи, среди которых немало научных сотрудников Института геологии Коми научного центра. В фонде Геологического музея им. А. А. Чернова собраны уникальные коллекции минералов хрусталеносных месторождений Приполярного Урала. Данный материал требует систематизации и проведения анализа представительности собрания, актуализации минералогической информации в соответствие с современной номенклатурой минералов.

Краткая история изучения хрусталеносных кварцевых жил месторождений Приполярного Урала

В 1837 году А. И. Шренк побывал в Пустозерске и отметил в своей работе, что в торговых отношениях с самоедами помимо слоновой кости используется горный хрусталь из горных пород Арктического Урала. Так впервые в литературе появилось упоминание кварца из деллювиальных развалов пород Приполярного Урала. Позднее сведения о кварце Приполярного Урала появились после экспедиций Э. Гофмана (1874) и Е. С. Федорова (1887–1889) (Комарицкий, 2020).

В 1920 году А. Е. Ферсман выпустил монографию «Драгоценные и цветные камни России», в которой приведена сводная информация по месторождениям горного хрусталя на Урале. Им был сделан вывод: «Россия не может считаться богатой высокими сортами горного хрусталя, и потому ее месторождения большой роли не только на европейском рынке, но и на русском иметь не могут» (Ферсман, 1920, с. 220).

В 1921–1925 годы Северная научно-промысловая экспедиция проводила работы на Приполярном Урале, в частности на территории р. Сосьва-Илыч. В. А. Варса-нофьева исследовала магматические и метаморфические комплексы, по результатам которых было сделано заключение о перспективности выявления месторождений пьезооптического сырья.

Приоритет первых находок кристаллов горного хрусталя закреплен за оленеводами П. Терентьевым и Н. Филипповым из с. Саранпауль, указавших в 1927 году Ледниковой экспедиции АН СССР участки находок кристаллов кварца (Алешков, 1935).

В июне 1927 года одним из отрядов Северо-Уральской комплексной экспедиции АН СССР под руководством А. Н. Алешкова в россыпи р. Щекурья были обнаружены кристаллы горного хрусталя.

В 1932 году Совет по изучению производительных сил при Академии наук СССР организует специализированные кварцевые экспедиции на территории страны. Одна из них во главе с А. Н. Алешковым направляется в перспективный район Приполярного Урала. Уже на следующий год там было открыто первое месторождение горного хрусталя Сураиз. На восточном склоне

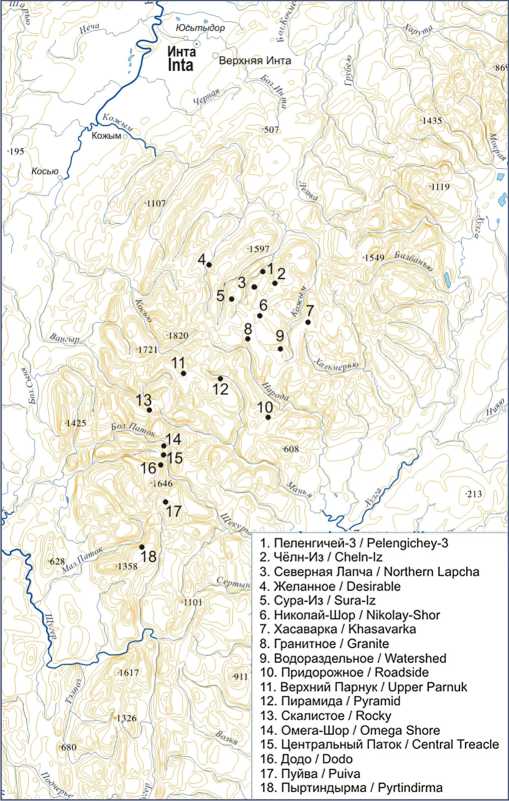

Рис. 1. Схема основных хрусталепроявлений и месторождений кварца Приполярного Урала

Fig. 1. Scheme of main crystal occurrences and deposits of the Subpolar Urals

Урала, в районе горы Неройки в 1934 году этой же экспедицией было открыто второе месторождение — Додо (Алешков, 1937). В период с 1935 по 1945 год Приполярный Урал становится одним из основных районов добычи пьезооптического кварца.

Интенсивное изучение хрусталеносных месторождений Приполярного Урала приводит к появлению первых научных публикаций: Г. Г. Леммлейна (1937) по изучению горного хрусталя месторождения Сураиз, И. И. Шафрановского, М. Ф. Белякова, В. А. Вакара, Э. М. Бонштендт-Куплетской по минералогии и генезису хрусталеносных жил месторождения Додо в районе горы Неройки. М. Ф. Беляков в 1940 г. впервые описал аксинит на Приполярном Урале (Буканов и др., 2012).

В послевоенный период, начиная с 1950-х годов, возрастают объемы геолого-разведочных и добычных работ в связи с потребностью в кварце для плавки оптического стекла. В результате расширения геологопоисковых работ обнаружены крупные месторождения Пелингичей-3 и Желанное. По результатам исследований кристаллов кварца, его спутников и генезиса месторождений появляются обобщающие работы по отдельным месторождениям кварца Г. Г. Леммлейна,

И. И. Шафрановского, Д. П. Григорьева, А. Е. Карякина, Н. Ю. Икорниковой, Е.Д. Иньшина, В.В. Буканова, В. Ю. Эшкина и других. В своих работах Г. Г. Леммлейн (1946), А. Е. Карякин (1958) приводят данные о 26 минералах в жилах альпийского типа Приполярного Урала.

С 1960-х годов на месторождениях Пелингичей-3, Желанное, Додо и Пуйва начинается изучение глубоких горизонтов, оценка запасов и изучение пьезооптического кварца, оцениваются перспективы камнесамоцветного сырья. На месторождениях работают Тюменское и Ухтинское геологические управления, организации Министерства геологии и Академии наук СССР. В 80–90-х годах на хрусталеносных месторождениях Приполярного Урала прекращаются поисковоразведочные работы. Этот период характеризуется более глубоким изучением и обобщением накопленных данных. Морфолого-анатомические особенности кристаллов кварца Приполярного Урала изучены достаточно детально и обобщены в монографиях В. В. Бука-нова (1974b) и С. К. Кузнецова с соавторами (1988), а также в многочисленных статьях. Так, в работе В. В. Буканова приведены сведения о 82 минералах, связанных с процессами хрусталеообразования, из них 30 встречаются крайне редко и 10 отнесены к гипергенным образованиям (Буканов, 1974а). В коллективной монографии «Топоминералогические закономерности хрусталеобразования» приводятся общие сведения о более ста различных минералах хрусталеносных жил (Кузнецов и др., 1988).

Результаты исследования и обсуждение

В фондах Геологического музея им А. А. Чернова представлены минералы из 108 месторождений и проявлений Приполярного Урала. Фонд минералов сосредоточен в монографических и рабочих коллекциях общим объемом более 7000 единиц хранения (е. х.). Объем коллекций с месторождения Желанное насчитывает 1439 е. х. Это наиболее многочисленные коллекции с Приполярного Урала. Также более тысячи экземпляров собрано в коллекциях с месторождения Пуйва. Менее объемными являются собрания с месторождений Торговская (432 е. х.), Пелингичей-3 (302 е. х.), Додо (266 е. х.) и Скалистое (228 е. х.). Коллекции с месторождений Сура-Из, Кожым, Ц. Лапча, Хобе-Ю, Хасаварка, Вангыр, В. Парнук содержат более 100 образцов. Остальное собрание представлено небольшими собраниями или отдельными группами и образцами. Коллекции минералов отражают минеральный состав альпийских жил и хрусталеносных гнезд многополостных жильных зон, жил метаморфогенно-гидротермального генезиса.

Монографические коллекции в разные годы были собраны В. В. Букановым, Е. В. Бурлаковым, С. К. Кузнецовым, П. П. Юхтановым, Г. А. Марковой, Н. Д. Василевским. Изучением минералогии хрусталеносных жил В. В. Буканов начал в 1954 году в Полярно-Уральской экспедиции. В 1963–1973 годы в Институте геологии Коми филиала АН под руководством В. В. Буканова проводились исследования минералогии и генезиса месторождений горного хрусталя на Приполярном Урале. Им были детально изучены почти все крупные месторождения горного хрусталя, морфология и свойства кристаллов кварца, а также сопутствующих им 16

минералов. Разработана генетическая классификация хрусталеносных месторождений. Институтом геологии Коми филиала АН СССР под руководством В. В. Бука-нова установлена эволюционная последовательность формирования месторождений с выделением мета-морфогенных жил альпийского типа и гидротермаль-но-метаморфогенных многополостных зон (Буканов и др., 2012). Монографические коллекции В. В. Буканова (кол. № 565–569) содержат более 100 наименований минералов хрусталеносных жил, а общий объем собрания составляет 1400 единиц хранения.

Диссертационная работа Е. В. Бурлакова1, который в 1980-е годы был главным геологом на Пуйвинском месторождении и одновременно аспирантом заочного обучения, была посвящена изучению минералогии кварцевожильных месторождений Неройского района Приполярного Урала. Им впервые были описаны 12 ранее неизвестных в этом районе минералов (кайно-зит, паризит, синхизит, брейтгауптит, ульманнит, буланжерит, менегинит, кобальтин, самородная медь, томсонит, стильпномелан, мелантерит) (Бурлаков, 1989). После защиты диссертации часть коллекции минералов хрусталеносных жил Приполярного Урала (кол. № 320) передана в музей. К сожалению в ней представлены три из двенадцати минералов (брейтгауптит, буланжерит, стильпномелан), описанных в работе Е. В. Бурлакова.

Проблеме использования формы кристаллов в качестве индикаторов условий минералообразования посвящены работы С. К. Кузнецова и П. П. Юхтанова. Ими изучены кристаллы кварца с позиций морфометрии, дано полное количественное описание их форм (Кузнецов, Юхтанов, 1981; Кузнецов и др. 1988; Кузнецов, 1998). В монографических коллекциях П. П. Юхтанова и С. К. Кузнецова представлена основная часть музейного собрания горного хрусталя (кол. № 91, 130, 638, 462, 475, 477, 478) и жильного кварца (кол. № 96, 124, 127, 128) хрусталеносных проявлений Приполярного Урала.

Кадастры минералов относятся к наиболее распространенным видам обобщения минералогической информации и являются сводными характеристиками месторождений. Кадастр минералов хрусталеносных объектов Приполярного Урала насчитывает более 100 минералов (Карякин, Смирнова, 1967; Буканов, 1974; Буканов, Бурлаков, 2012; Кузнецов и др., 1988; Кузнецов, 1998). Музейный кадастр минералов из хрусталеносных жил месторождений Приполярного Урала включает 84 минерала и отражает лишь 65 % кадастра минералов изучаемой территории (табл. 1).

Таблица 1. Минеральный кадастр кварцевых жил Приполярного Урала (жирным выделены минералы, находящиеся в музее)

Table 1. Mineral cadastre of quartz veins of the Subpolar Urals (minerals in the museum are in bold)

|

Минералы и разновидности Minerals and varieties |

Количество минералов в кадастре Quantity of minerals in cadastre |

Количество минералов в фонде музея Quantity of minerals in museum fund |

|

Простые вещества и карбиды / Simple substances and carbides |

||

|

золото , графит , медь, муассанит gold , graphite , copper, moissanite |

4 |

2 |

|

Сульфиды и их аналоги / Sulfides and their analogues |

||

|

антимонит, галенит, киноварь, леллингит, молибденит , пирит, пирротин, семсейит , сфалерит , теннантит, тетраэдрит, халькопирит, линнеит, мельниковит antimonite, galena , cinnabar, lellingite, molybdenite , pyrite , pyrrhotite , semseyite, sphalerite , tennantite, tetrahedrite, chalcopyrite, linneite, melnikovite |

14 |

8 |

|

арсенопирит, борнит, брейтгауптит, буланжерит, кобальтин, ковеллин, козалит, менегинит, халькозин arsenopyrite , bornite, breithauptite, boulangerite , cobaltite, covellite, cosalite, meneginite, chalcocite |

9 |

6 |

|

Оксиды и гидроокислы / Oxides and hydroxides |

||

|

минералы кремнезема: кварц ( аметист ), кварц ( горный хрусталь ), кварц дымчатый, кварц (цитрин), опал silica minerals : quartz (amethyst), quartz (rock crystal), smoky quartz, quartz (citrine), opal |

5 |

4 |

|

анатаз, бадделиит , бисмит , брукит, гематит, гетит, ильменит, корунд, криптомелан, куприт, магнетит , пиролюзит, романешит ( псиломелан ), рутил ( сагенит), шпинель anatase , baddeleyite, bismit, brookite, hematite, goethite, ilmenite, corundum, cryptomelan, cuprite, magnetite, pyrolusite, romaneshite (psilomelan), rutile (sagenite) , spinel |

15 |

8 |

|

Силикаты / Silicates |

||

|

актинолит ( биссолит ), альмандин, антофиллит, апофиллит, гемиморфит ( каламин), датолит, кайнозит, кианит, кимрит , манганаксинит , пренит, ставролит, сподумен, титанит, торит, топаз, тремолит (асбест), турмалин , ферроаксинит, хризоколла, циркон actinolite (byssolite), almandine, anthophyllite, apophyllite, hemimorphite (calamine), datolite, kainosite, kyanite , cymrite, manganaxinite , prehnite, staurolite, spodumene, titanite , thorite, topaz, tremolite (asbestos), tourmaline, ferroaxinite, chrysocolla, zircon |

21 |

13 |

|

полевые шпаты : альбит , олигоклаз, ортоклаз ( адуляр ) feldspars : albite , oligoclase, orthoclase (adularia) |

3 |

2 |

|

слоистые силикаты : биотит, гидромусковит ( серицит ), диккит , каолинит, монтмориллонит, мусковит, парагонит, гидропарагонит, пирофиллит, ректорит, стильпномелан , тальк, флогопит, хлорит ( рипидолит, псевдотюрингит ) layered silicates : biotite, hydromuscovite (sericite), dickite, kaolinite, montmorillonite, muscovite, paragonite , hydroparagonite , pyrophyllite, rectorite, stilpnomelane, talc, phlogopite, chlorite (ripidolite, pseudothuringite) |

14 |

12 |

|

группа эпидота : алланит , клиноцоизит, пьемонтит, цоизит, эпидот Epidote group : allanite, clinozoisite, piemontite, zoisite, epidote |

5 |

3 |

|

цеолиты : гармотом, гейландит, ломонтит , натролит, стильбит , томсонит, шабазит zeolites : harmotome, heulandite, lomontite , natrolite, stilbite , thomsonite, chabazite |

7 |

5 |

|

Фосфаты, арсенаты / Phosphates, Arsenates |

||

|

апатит, бирюза, ванадинит, ксенотим, лазулит, монацит, пироморфит , сванбергит, флоренсит apatite , turquoise, vanadinite, xenotime, lazulite, monazite, pyromorphite, svanbergite, florensite |

9 |

6 |

Окончание табл. 1 / End of Table 1

|

Минералы и разновидности Minerals and varieties |

Количество минералов в кадастре Quantity of minerals in cadastre |

Количество минералов в фонде музея Quantity of minerals in museum fund |

|

Карбонаты / Carbonates |

||

|

азурит, анкилит, анкерит, арагонит, доломит, кальциоанкилит, кальцит, малахит , паризит, розазит, сидерит , синхизит, смитсонит, церуссит azurite, ankylite, ankerite, aragonite, dolomite, calcioankylite, calcite, malachite, parisite, rosazite, siderite , synchisite, smithsonite, cerussite |

14 |

11 |

|

Вольфраматы, молибдаты / Tungstates, molybdates |

||

|

молибдит, шеелит, штольцит / molybdite, scheelite, stolcite |

3 |

2 |

|

Сульфаты / Sulfates |

||

|

ангидрит, англезит, барит, гипс, мелантерит ( кировит ), ярозит anhydrite, anglesite , barite, gypsum, melanterite (kirovite), jarosite |

6 |

1 |

|

Галогениды / Halides |

||

|

флюорит / fluorite |

1 |

1 |

|

Итого / Total |

130 |

84 |

Минералы хрусталеносных местонахождений и проявлений Приполярного Урала всех классов в разной степени представлены в фондах музея. В первую группу по представительности вошли минералы кремнезема, флюорит, слоистые силикаты и карбонаты, которые отражены в фондах до 70–80 % от кадастра минералов хрусталеносных гнезд.

Кварц является главным минералом выполнения полостей хрусталеносных жил. В фондах и экспозиции музея представлены цветовые разновидности кварца: горный хрусталь, дымчатый кварц, аметист и цитрин. Опал, установленный на месторождениях Додо и Пелингичей-3 в виде белых корочек на кристаллах кварца, отсутствует в фондах. Горный хрусталь и дым-

Рис. 2. Кристалл «Витязь», месторождение Додо

Fig. 2. The crystal «Vityaz», Dodo deposit чатый кварц составляют более 90 % фонда минералов хрусталеносных месторождений. Самые крупные кристаллы кварца встречаются в гнездах многополостных зон. Нередки индивиды по 200–300 кг. Визитной карточкой института геологии является крупный двухголовый кристалл кварца «Витязь» (№ 535/2) размером L3 = 130 см, L2 = 100–110 см и весом 1160 кг с месторождения Додо (рис. 2). В музее хранится первое опи-

Рис. 3. Таблитчатый кристалл кварца, Приполярный Урал, № 666/315,11x5 см

Fig. 3. Lamellar quartz crystal, 666/315,11x5 cm

сание образца, сделанное Л. Скобелем: «Кристалл горного хрусталя, бесцветный, изометричный, двуглавый, с обилием внутренних трещин, газово-жидких включений. Одна головка ровная (ровные грани ромбоэдра), остроугольная, другая более тупоугольная и представляет собой сросток нескольких кристаллов неправильной формы. Кондиционные моноблочные области отсутствуют. Кристалл практически не поврежден при взрыве и падении. При таких больших размерах образец имеет хорошую сохранность».

Музейное собрание монографических коллекций кристаллов кварца Приполярного Урала позволяет демонстрировать разнообразие габитусных форм, разной степени искажения формы, обладающие теми или иными особенностями макростроения. В коллекции В. В. Буканова выделены кристаллы кварца гексагонально-призматического, тригонально-призматического, псевдогексагонально-призматического, гексагонально-остроромбоэдрического и тригонально-остроромбоэдрического облика (рис. 3). Исследователями установлена закономерность эволюции габитуса и окраски кварца от гексагонально-призматического с бесцветной и дымчатой окраской к тригонально-остроромбоэдрическому с цитриново-дымчатой (Буканов, 1974, Кузнецов и др., 1988) (рис. 4).

Различные режимы роста кристаллов находят отражение в элементах гранной скульптуры, которые выражаются плоскими бугорками, фигурами растворения, вицинальными гранями, штриховкой. Кристаллы кварца с фигурами растворения и с вицинальными образованиями на гранях описаны В. В. Букановым. Среди них находятся кристаллы кварца с вициналями I и II типа на ромбоэдре и призме, кристаллы кварца с блоковой скульптурой и грубыми вициналями роста на гранях кристаллов аметиста. Для кристаллов кварца в хрусталеносных гнездах Приполярного Урала довольно обычны признаки растворения. В фонде представлены кристаллы кварца с различными признаками растворения и регенерации (по пинакоиду, с растворением ромбоэдров), кристаллы кварца с «надпилами» от растворившего кальцита.

Собрание музея позволяет изучать анатомию кристаллов кварца с различными формами роста и изме-

Рис. 4. Скипетровидный кристалл слабой аметистовой окраски. Месторождение Хасаварка, № 530/147,6x4.5 см

Fig. 4. Scepter-shaped crystal of slightly amethyst color. Khasavarka deposit, 530/147,6x4.5 cm

Рис. 5. Скрученные кристаллы кварца. Месторождение Торговское, № 666/497,9x7x3 см

Fig. 5. Twisted quartz crystals. Torgovskoye deposit, 666/497,

9x7x3 cm нением окраски (секториальным, зональным); двойникованием, скрученностью и «белой полосой» (рис. 5). По мнению исследователей (Леммлейн 1946; Буканов, 1974b), кварц с «белой полосой», образовавшийся в результате регенерации параллельно-шестоватых агрегатов второго рода, служит примером деформационной мозаичности. В. В. Букановым выделен четвертый тип удлиненных по тройной оси столбчатых кристаллов, у которых элементарные пластинки шестика параллельны пинакоиду. В его монографической коллекции представлены образцы кристаллов кварца с «белой полосой» вдоль оси L2 и L3, а также кварца с «белой полосой» открытого и закрытого типа.

Известно, что в хрусталеносных месторождениях Приполярного Урала встречаются все типы двойников кварца (Буканов, 1974b). Чаще всего кристаллы кварца срастаются по дофинейскому и бразильскому законам, реже по японскому закону и закону двойников Либиша. В фондах музея представлены кристаллы кварца, срощенные по дофинейскому и бразильскому законам, единичный экземпляр двойника кварца по японскому закону с месторождения Пелингичей-2.

Из класса галогенидов в хрусталеносных жилах установлен лишь флюорит. Он считается редким минералом в жилах альпийского типа. В музейных фондах хранятся образцы флюорита с месторождений Пуйва и Кожым.

Карбонаты (анкерит, кальцит и сидерит) относятся к числу наиболее распространенных минералов в хрусталеносных месторождениях Приполярного Урала. Широко распространен кальцит. Окраска минерала варьирует от молочно-белой, бурой до уникальной сиреневой (рис. 6). Средний размер индивидов 5–10 см, они образуют двойники и срастания в поперечнике до 1 м и массой до 300 кг. Кальцит отличается разнообразием кристаллографических форм: гексагонально-призматической, скаленоэдрической, призматической, ромбоэдрической. Часто кальцит подвергается растворению, 19

Рис. 6. Друза сиреневого кальцита. Месторождение Додо, № 530/159, 25x17x15 см

Fig. 6. Druse of lilac calcite. Dodo deposit, 530/159, 25x17x15 cm иногда наблюдаются на кристаллах кварца «надпилы» — следы растворения пластинчатого кальцита. Анкерит характерен для многих хрусталеносных объектов и встречается в виде включений или присыпок.

Вольфраматы, молибдаты, фосфаты, силикаты и сульфиды и их аналоги по представительности в фондах музея занимают вторую группу с показателем 50– 60 % от кадастра минералов хрусталеносных гнезд.

Наиболее распространенными в фондах музея являются слоистые силикаты. Хлорит является «сквозным» минералом (Буканов и др., 2012), он встречается как в виде включений, так и в виде присыпок на кристаллах кварца, кальцита, апатита и др. Особый интерес вызывают образцы кварца с хлоритом, развитым по зонам роста, образующим кристаллы-«фантомы» (рис. 7). Другие слоистые минералы характерны для многих месторождений. Так, парагонит с месторождения Гранитное является главным минералом гнездового выполнения. Коллекционную ценность имеют образцы кварца с листовато-лучистыми сферолитами пирофиллита месторождений Пуйва, Пирамида, Лапча и Челн-Из и др. Хотя цеолиты и встречаются в небольших количествах и являются редкими в хрусталенос ных жилах, однако в фондах музея в коллекциях Е. В. Бурлакова и В. В. Буканова собраны практически все минеральные виды данного класса. Наиболее интересны образцы кварца с присыпками прозрачных таблитчатых или изометричных кристаллов гейландита до 15 мм с месторождения Пуйва.

Фторапатит — сравнительно широко распространённый минерал как в хрусталеносных гнёздах, так и в окологнездовых метасоматитах. В фондах музея со браны образцы апатита из хрусталеносных жил Приполярного Урала с месторождений Пуйвинское, Додо, Хусь-Ойка, Бета-Шор. Характерной особенностью апатита из жил является пинакоидально-пла-стинчатый облик кристаллов, размер которых достигает 3–5 см. Кристаллы апатита, как правило, прозрачны и окрашены в бледно-зелёный, жёлто-зеленый или 20

голубоватый цвет (Астахова, 2011).

Ферроаксинит на Приполярном Урале известен в ряде месторождений и проявлений как в виде кристаллов, так и в сростках (рис. 8). Наибольший интерес представляют монокристаллы аксинита с явно выраженными габитусными формами. В фондах музея собраны образцы ферроаксинита с месторождений Пуйва, Хусь- ойка и Пограничное. Особенно красивы бледно фиолетовые и сиреневые кристаллы с сильным плеохроизмом, но наиболее часто встречается аксинит различных оттенков коричневого цвета (Астахова, 2010).

Из силикатов адуляр (разновидность ортоклаза) и альбит с олигоклазом являются типоморфными минералами альпийских жил. В коллекции представлены довольно крупные штуфы, состоящие из более мелких пинакоидальных кристаллов адуляра в ассоциации с хлоритом. Олигоклаз и альбит встречаются реже адуляра в хрусталеносных жилах.

В фондах музея образцы титанита представлены отдельными небольшими кристаллами, двойниками размером 3–5 см с месторождений и прявлений Додо, Водораздельное, Амфиболитовое, Еркусей, Пелингичей, Кузь-Пуа-Ю, Пуйва. Окраска кристаллов желто-зеленая до буро-коричневой. Крупные срастания кристаллов титанита с присыпкой хлорита, нарастающие на кварц-серицит-хлоритовые сланцы, выявлены на месторождениях Пуйва, Неройка, Додо и представлены в зале «Минералогия» (рис. 9). Турмалин известен на многих месторождениях горного хрусталя. Он встречен в виде включений в кварце, в гнездовом выполнении месторождений Пуйва, Додо, Неройка и др.

Менее распространены антофиллит и апофиллит. Апофиллит, кристаллизующийся на завершающих стадиях хрусталеобразования, образует корки или радиально-лучистые агрегаты на стенках полостей и гранях кристаллов кварца (Бурлаков, 19891). В фондах имеются образцы только с месторождения Пуйва.

Рис. 7. Зональный кристалл горного хрусталя с присыпкой хлорита, Приполярный Урал, № 666/833, 6x3 см

Fig. 7. Zoned rock crystal with chlorite powder, 666/833, 6x3 cm

Рис. 8. Ферроаксинит. Месторождение Пуйва, № 666/681,

8.5x4 см

Fig. 8. Ferroaxinite. Puiva deposit, 666/681,8.5x4 cm

Минералы класса сульфидов и их аналогов характерны для гидротермальных жил Приполярного Урала. В хрусталеносных гнездах наиболее широко развиты пирит, галенит, сфалерит, халькопирит, блеклые руды и козалит. Остальные сульфиды относятся к категории редких, и большая их часть связана со вторичными изменениями. Сульфиды встречаются в виде включений в кварце или приурочены к зальбандам кварцевых жил. В фондах музея сульфиды представлены с месторождений и проявлений Додо, Пелингичей-3, Омега-шор, Сура-Из, Центральный Паток, Еркусей, Центральная Лапча, Верхний Парнук, Пуйва, Хасаварка, Скалистое и др.

Не совсем полно представлены в фонде музея простые вещества, минералы классов оксидов (без учета минералов кремнезема) и сульфаты. Золото и графит сравнительно редко встречаются в хрусталеносных жилах. В музее имеются образцы горного хрусталя с включениями золота из хрусталеносных жил месторождения Желанное. Графит и шунгитоподобный углерод были обнаружены в карбонатных прожилках доломитовых мраморов на хрусталеносном месторождении Кожым (Буканов, 1974; Сокерин и др., 2019). Из оксидов, помимо кварца, в хрусталеносных жилах широко распространены оксиды титана: брукит, анатаз, ильменит, рутил. Образцы пластинчатых кристаллов ильменита, дипирамидальные кристаллы анатаза черного цвета, пластинчатые кристаллы желто-бурого цвета встречаются в хрусталеносных жилах в виде включений в кристаллах кварца или на поверхности его граней. В музейные фонды данные образцы доставлены с месторождений Сура-Из, Водораздельное, Омега-Шор, Додо, Николай-Шор, Гранитное, Сура-Из, Хусь-Ойка, Центральный Паток, Неройка. В хрусталеносных гнездах и жилах альпийского типа наиболее распро- странен гематит. Преимущественно он встречен в виде включений в основании друз горного хрусталя, примазок, присыпок. Уникальные «железные розы» в поперечнике до 2 см, образующиеся из пластинчатых срастаний гематита, представлены в музее с месторождения Пуйва.

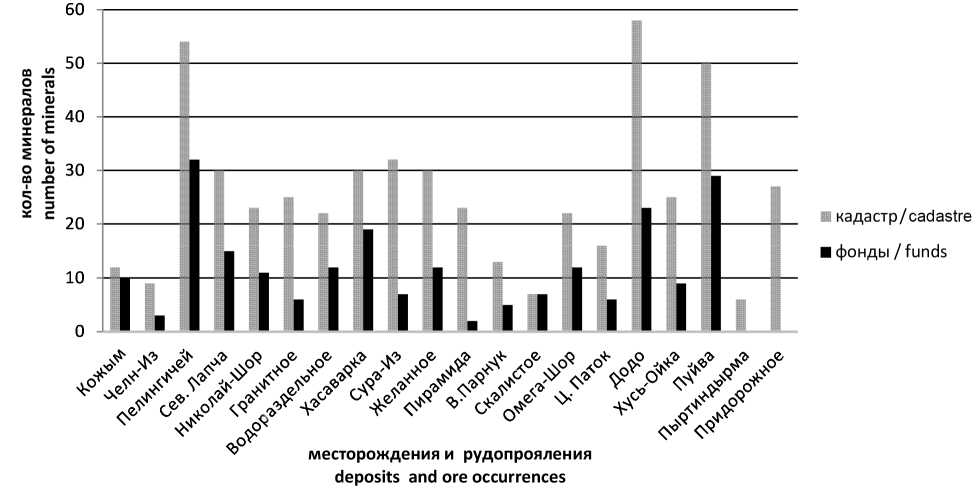

Среди хрусталеносных объектов Приполярного Урала наибольшим минеральным разнообразием отличаются месторождения Додо, Пуйва и Пелингичей-3 (рис. 9). Представительность фондов музея относительно сводных кадастров минеральных видов по отдельным месторождениям неравномерная.

Высокая доля представительности фондов установлена для месторождений Кожым и Скалистое. На месторождении Скалистое выявлено 7 минеральных видов (пирит, кальцит, гематит, рутил, монтмориллонит, хлорит, горный хрусталь) (Буканов и др., 2012). Все данные минералы сосредоточены в коллекциях В. В. Бука-нова. В фондах музея с месторождения Кожым собрано 10 минеральных видов из 12 выявленных, что составляет 83 % от объема кадастра месторождения.

Коллекции минеральных видов месторождений Пелингичей-3, Пуйва, Хасаварка, Водораздельное, Омега-Шор, Северная Лапча характеризуют кадастры данных объектов более чем на 50 %.

На месторождении Пелингичей-3 обнаружено 54 минеральных вида с низкой встречаемостью (здесь и далее: класс минералов (частота встречаемости, %)) сульфидов (19), оксидов (17) и силикатов (28). Однако здесь наиболее разнообразны минералы класса карбонатов (17) — анкерит, доломит, кальцит и др. Предста вительность фондов минералов месторождения Пелингичей-3 составляет 59 % (32 минерала). Чуть меньше (58 % от кадастра месторождения) минеральных видов хранится в музейных фондах с хрусталеносного месторождения Пуйва. Для него суммарная доля сульфидов (20) и оксидов (16) в сумме соответствуют частоте встречаемости силикатов (36). Наиболее интересная находка мирового значения на этом месторождении была сделана в 1984 году, когда вскрыли аксинитовое гнездо с коллекционными друзами и было добыто около 30 кг сырья (Буканов и др., 2012). Позднее были обнаружены апофиллит, кайонозит (Y), стильпномелан и другие минералы (Бурлаков, 19891).

Рис. 9. Щетка титанита на кварцево-серицит-хлоритовом сланце. Месторождение Додо, № 530/77,25x16 см

Fig. 9. Brush of titanite on quartz-sericite-chlorite schist. Dodo deposit, 530/77,25x16 cm

Рис. 10. Распределение количества минеральных видов хрусталеносных месторождений и проявлений горного хрусталя Приполярного Урала в минеральном кадастре и в фондах музея (по материалам Буканова и др., 2012)

Fig. 10. Diagram of the number of mineral species at deposits and occurrences of rock crystal in the Subpolar Urals and in the museum funds (based on Bukanov et al., 2012)

На Приполярном Урале Хасаварка является единственным месторождением с запасами ювелирного аметиста. Кадастр месторождения содержит сведения о 30 минеральных видах, из них 19 минералов (63 %) представлены в музейных фондах. На этом же месторождении впервые в 1967 году В. В. Буканов обнаружил ярозит (Буканов, 1974а).

Представительность фондов минералов для месторождений Николай-Шор, Додо, Желанное, Хусь-Ойка, Центральный Паток и Верхний Парнук составляет 38–48 %. На месторождении Додо выявлено 58 минералов, непосредственно связанных с хрустале-образованием. Особенности минеральной организации месторождения отличаются высокой долей оксидов (24) и сульфидов (22), в сумме превышающих долю силикатов (22). Так, на месторождении Додо впервые были обнаружены буланжерит, менегенит, корунд (Бурлаков, 19891), козалит (Буканов, 1974а) и др. В фондах музея выявлено лишь 23 минеральных вида, что составляет 29 % от кадастра месторождения. Минеральное разнообразие месторождения Николай-Шор представлено 31 минералом (Буканов и др., 2012). В фондах находятся 11 минералов (48 % от кадастра), а также черные кристаллы пиролюзита со стенок хрусталеносного гнезда. Данный минерал обнаружен только на данном месторождении. В хрусталеносных жилах месторождения Желанное в горном хрустале В. В. Бука-новым обнаружены включения золота. В фондах музея с данного месторождения установлено лишь 12 минералов, что составляет лишь 40 % от общего кадастра месторождения. Чуть меньше представительность коллекции минералов месторождений Хусь-Ойка, Верхний Парнук и Центральный Паток.

Низкая представительность фондового материала (менее 30 %) относительно кадастров выявлено для месторождений Челн-Из, Гранитное, Сура-Из, Пирамида. В фондах музея с данных месторождений собраны кол- 22

лекции кварца и лишь отдельные минералы. С некоторых месторождений и проявлений минералы отсутствуют.

Выводы

Фонды Геологического музея им А. А. Чернова только на 38 % от общего числа месторождений и проявлений характеризуют хрусталеносную провинцию Приполярного Урала. Кадастр минеральных видов, хранящихся в фондах музея, содержит сведения о 84 минералах и отражает лишь 65 % от общего кадастра минералов провинции. В музее собраны представительные уникальные коллекции кварца и его цветных разновидностей, отражающие конституцию и пространственно-временную изменчивость свойств кристаллов кварца в пределах Приполярноуральской субпровинции. Проведение дополнительных повторных исследований кристаллов кварца, возможно, позволит установить ранее не обнаруженные двойники Либиша.

Среди хрусталеносных объектов Приполярного Урала минеральным разнообразием характеризуются месторождения Додо, Пуйва и Пелингичей-3. Однако представительность собраний для всех месторождений и проявлений кварца различна. Можно предположить, что в описании переданных образцов минералов хрусталеносных жил учтены лишь макроминералы. Низкая доля представительности сульфатов и оксидов предопределяет актуальность и целесообразность повторного изучения музейных образцов ряда объектов. Дополнительное изучение образцов с месторождений Пелингичей и Додо, возможно, пополнит коллекцию минералов кремнезема опалом.

Результатом современных минералогических работ, где в качестве исследуемых объектов использовались образцы из фондов Геологического музея им. А. А. Чернова, являются выявленные новые разновидности гидроксилапофиллита и фторгидроксил-апатита с месторождения Додо (Трейвус, Силаев, 2014). Повторно изучено углеродистое вещество в образцах из коллекции В. В. Буканова (Сокерин и др., 2019). Установлено, что оно является аналогом шунгитового углерода широко известных проявлений Карелии.

Детальное изучение музейных образцов кварца современными методами позволит сформировать эталонную минералогическую коллекцию по уникальным хрусталеносным объектам Приполярного Урала, пополнить существующие фонды и организовать тематические экспозиции и выставки.

Список литературы Минералы Приполярноуральской хрусталеносной провинции в фондах геологического музея им. А. А. Чернова

- Алешков А. Н. В северной части Приполярного Урала // Труды Ледниковой экспедиции АН СССР. М., 1935. Вып. 4. С. 150-176.

- Aleshkov A. N. Vsevernoy chasti Pripolyarnogo Urala (In the northern part of the Subpolar Urals). Proceedings of the Glacier Expedition of the Academy of Sciences of the USSR. Moscow, 1935, V. 4, pp. 150-176.

- Алешков А. Н. Геологический очерк района горы Неройка // Труды СОПС АН СССР. М., 1937. Вып. 6. С. 3-55.

- Aleshkov A. N. Geologicheskiy ocherk rayona gory Neroyka (Geological outline of the region of Mount Neroika). Proceedings of SOPS AS USSR. Moscow, 1937, V. 6, pp. 3-55.

- Астахова И. С. Аксинит хрусталеносных жил Приполярного Урала как объект ювелирно-поделочного и коллекционного сырья // Геоматериалы для высоких технологий, алмазы, благородные металлы, самоцветы Тимано-Североуральского региона: Материалы Всероссииского минералогического семинара с международным участием: Сыктывкар, 2010. С. 199-201.

- Astakhova I. S. Aksinit khrustalenosnykh zhilPripolyarnogo Urala kak ob'yekt yuvelirno-podelochnogo i kollektsionno-go syrya (Axinite of crystal-bearing veins of the Subpolar Urals as an object of jewelry, ornamental and collection raw materials). Proceedings of the All-Russian Minera-logical Seminar with international participation: Geoma-terials for high technologies, diamonds, precious metals, gems of the Timan-Northern Ural region. Syktyvkar, 2010, pр. 199-201.

- Астахова И. С. Эндогенный апатит из пород Тимано-Североуральского региона в фондах Геологического музея им. А. А. Чернова // Материалы Международного минералогического семинара. Сыктывкар: ИГ Коми НЦ УрО РАН, 2011. С. 303-304.

- Astakhova I. S. Endogennyy apatit iz porod Timano-severouralskogo regiona v fondakh geologicheskogo muzeya im. A. A. Chernova (Endogenous apatite from the rocks of the Timan-Northern Ural region in the collections of the Geological Museum named after A. A. Chernov). Proceedings of the International Mineralogical Seminar. Syktyvkar: IG Komi SC UB RAS, 2011, pр. 303-304.

- Буканов В. В. Горный хрусталь Приполярного Урала. Л.: Наука, 1974а. 212 с.

- Bukanov V. V. Gornyy khrustal Pripolyarnogo Urala (Rock crystal of the Subpolar Urals). Leningrad: Nauka, 1974a, 212 p.

- Буканов В. В. Онтогения горного хрусталя в месторождениях пьезооптического кварца Приполярного Урала // Научные доклады. Сыктывкар, 1974b. 60 с.

- Bukanov V. V. Ontogeniya gornogo khrustalya v mestoro-zhdeniyakh pyezoopticheskogo kvartsa Pripolyarnogo Urala (Ontogeny of rock crystal in deposits of piezo-optical quartz of the Subpolar Urals). Scientific reports. Syktyvkar, 1974B, 60 p.

- Буканов В. В., Бурлаков Е. В., Козлов А. В., Пожидаев Н.А. Приполярный Урал: минералы хрусталеносных жил // Минералогический альманах. 2012. Том 17. 136 с.

- Bukanov V. V., Burlakov E. V., Kozlov A. V., Pozhidaev N. A. Pripolyarnyy Ural: mineraly khrustalenosnykh zhil (Subpolar Urals: minerals of crystal-bearing veins). Mineralogical Almanakh. Moscow, 2012, V. 17, 136 p.

- Карякин А. Е. Зависимость минеральных ассоциаций хрусталеносных гнезд от химического состава вмещающих пород // Записки Ленинградского горного института. 1958. XXXIII. Вып. 2. С.131-147.

- Karyakin A. E. Zavisimost mineral'nykh assotsiatsiy khrustalenosnykh gnezd ot khimicheskogo sostava vmeshchay-ushchikh porod (Dependence of mineral associations of crystal nests on the chemical composition of host rocks). Notes of the Leningrad Mining Institute, 1958, V. XXXIII, No. 2, pp.131-147.

- Карякин А. Е., Смирнова В. А. Структуры хрусталеносных полей. М., 1967. 240 с.

- Karyakin A. E., Smirnova V. A. Struktury khrustalenosnykh poley (Structures of crystal-bearing fields). Moscow, 1967, 240 p.

- Комарицкий С. И. Горный хрусталь и жильный кварц. История открытия и освоения месторождений на Приполярном Урале. Тюмень, 2020. 404 с.

- Komaritsky S. I. Gornyy khrustal' i zhil'nyy kvarts. Istoriya otkrytiya i osvoyeniya mestorozhdeniy na Pripolyarnom Urale (Rock crystal and residential area. History of discovery and development of deposits in the Subpolar Urals). Tyumen, 2020, 404 p.

- Костылев Ю. С. Наименование объектов хрусталеносных месторождений Приполярного и Южного Урала в сопоставительном аспекте // Вопросы ономастики. 2011. Т. 18. № 3. С. 225-237.

- Kostylev Yu. S. Naimenovaniye obyektov khrustalenosnykh mestorozhdeniy Pripolyarnogo i Yuzhnogo Urala v soposta-vitel'nom aspekte (Title of objects of crystal-bearing deposits of the Subpolar and Southern Urals in a comparative aspect). Problems of onomastics, 2011, V. 18, No. 3, pp. 225-237.

- Кузнецов С. К., Юхтанов П. П. Морфометрия и генетическая информативность кристаллов кварца // Научные доклады / Сыктывкар: Коми фил. АН СССР,1981. Вып. 64. 30 с.

- Kuznetsov S. K., Yukhtanov P. P. Morfometriya i genetiches-kaya informativnost' kristallov kvartsa (Morphometry and genetic informativity of quartz crystals). Scientific reports. Syktyvkar: Komi branch AS USSR, 1981, V. 64, 30 p.

- Кузнецов С. К., Буканов В. В., Юхтанов П. П. Топоминералоги-ческие закономерности хрусталеобразования (Приполярноуральская субпровинция). Л.: Наука, 1988. 144 с.

- Kuznetsov S. K., Bukanov V. V., Yukhtanov P. P. Topominera-logicheskiye zakonomernosti khrustaleobrazovaniya (Pripolyarnouralskaya subprovintsiya) (Topomineralogical regularities of crystal formation (Subpolar Urals subprovince)). Leningrad: Nauka, 1988, 144 p.

- Кузнецов С. К. Жильный кварц Приполярного Урала. СПб.: Наука, 1998. 203 с.

- Kuznetsov S. K. Zhilnyy kvarts Pripolyarnogo Urala (Vein quartz of the Subpolar Urals). St. Petersburg: Nauka, 1998, 203 p.

- Леммлейн Г. Г. О происхождении плоских кварцев с «белой полосой» // Вопросы минералогии, геохимии и петрографии. М. 1946. C. 98-109.

- Lemmlein G. G. O proiskhozhdenii ploskikh kvartsev s «beloy polosy» (Origin of flat quartz with a «white stripe»). Questions of mineralogy, geochemistry and petrography. Moscow, 1946, pp. 98-109.

- Сокерин М. Ю., Голубев Е. А., Уткин А. А., Сокерина Н. В. Проявление шунгитоподобного углерода Ручейное (Приполярный Урал) // Вестник Института геологии Коми НЦ УрО РАН. 2019. № 4 (292). С. 29-31. DOI: 10.19110/2221-1381-2019-4-29-37

- Sokerin M. Yu., Golubev E. A., Utkin A. A., Sokerina N. V. Proyavleniye shungitopodobnogo ugleroda Rucheynoye (Pripolyarnyy Ural) (Occurrence of shungite-like carbon Rucheynoe (Subpolar Urals)). Vestnik of the Institute of Geology, Komi SC UB RAS, 2019, No. 4 (292), pp. 29-31.

- Трейвус Е. Б., Силаев В. И. Новые данные о минералах из хрусталеносного месторождения Додо (Приполярный Урал) // Минералогический журнал (Украина). 2014. 36. № 1. С. 2-14.

- Treivus E. B., Silaev V. I. Novyye dannyye o mineralakh iz khrustalenosnogo mestorozhdeniya Dodo (Pripolyarnyy Ural) (New data on minerals from the crystal-bearing Dodo deposit (Subpolar Urals)). Mineralogical journal (Ukraine), 2014, 36, No. 1, pp. 2-14.

- Юхтанов П. П. Минеральный кадастр Приполярноуральской провинции // Тр. Ин-та геол. Коми НЦ УрО АН СССР. Сыктывкар, 1988. Вып. 66. С. 5-17.

- Yukhtanov P. P. Mineralny kadastr Pripolyarnouralskoy provintsii (Mineral cadastre of the Subpolar Urals province). Proc. of Institute of geology Komi SC UB RAS, Syktyvkar, 1988, 66, pp. 5-17.

- Ферсман А. Е. Драгоценные и цветные камни России. Описание драгоценных и цветных камней России. Петроград, 1920. Том 1. 420 с.

- Fersman A. E. Dragotsennyye i tsvetnyye kamni Rossii. Opisaniye dragotsennykh i tsvetnykh kamney Rossii (Precious and colored stones of Russia. Description of precious and colored stones of Russia). Petrograd, 1920, V. 1. 420 p.