Миниатюрные алтари с античных памятников крымского Приазовья

Автор: Масленников А.А.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Железный век и античность

Статья в выпуске: 262, 2021 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена публикации трех миниатюрных каменных изделий, вероятнее всего, выполнявших функцию алтариков. Они были обнаружены в разные годы на двух памятниках Крымского Приазовья (поселения Полянка и Чокракский мыс), но в слоях и постройках одного хронологического периода (середина последней четверти I в. до н. э.). Несколько отличаясь по форме, они, тем не менее, свидетельствуют о приверженности хотя бы части местного сельского населения традиционным античным верованиям и сакральной практике.

Крымское приазовье, античные поселения, алтари, сакральная практика, хронология и типология

Короткий адрес: https://sciup.org/143174579

IDR: 143174579 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.262

Текст научной статьи Миниатюрные алтари с античных памятников крымского Приазовья

1 Работа выполнена в рамках плановой темы отдела классической археологии ИА РАН: АААА-А18-118011790093-2.

Древней Греции и отчасти Рима остается, насколько мне известно, книга К. Явиса «Greek Altars, origins and typology», изданная аж в… 1949 г.!) Встречаются они и на античных памятниках Северного Причерноморья, преимущественно в городах, хотя, конечно, в массе своей не такие очевидные, яркие и презентабельные, как в признанных центрах античной цивилизации. Впрочем, и там, наверняка, их большинство было вполне рядовыми и непритязательными, во всех отношениях «обыденными» объектами. Что же до всего только что упомянутого региона, то опять-таки, насколько мне известно, никто не взял на себя труд – сделать хоть какую-то соответствующую сводку. Единственным «локальным» исключением является только что вышедшая книга Н. В. Молевой ( Молева , 2020). Правда, отдельные публикации и упоминания о находках такого рода все же имели место и были в той или иной мере учтены автором, задача которого в данном случае столь скромна, что, право, так и хочется сослаться на один из древнегреческих «анекдотов», подтекст которого нынешнему читателю либо не вполне ясен, либо покажется странным, а то и вовсе неуместным (см.: Федр, Бабрий , 1962).

Так о чем пойдет речь? А всего лишь о трех находках, сакральное предназначение которых кажется нам несомненным. Причем таких, которые по своим размерам действительно впору считать миниатюрными. А что, собственно, можно считать «миниатюрным»? Каков, так сказать, критерий? Никто его специально не оговаривал ни в линейных величинах, ни по значимости, ни по месту нахождения, ни по какой иной характеристике. Латинский термин «arula (-ae)» f. – небольшой, маленький жертвенник – ничего в этом плане не уточняет. Вроде бы и так все ясно: маленькие, и все тут. Осмелюсь предложить, что это были монолитные, как правило, простые по конструкции, исполнению и материалу изделия, позволявшие любому адепту легко перемещать их в пределах также любого, но, по-видимому, чаще всего, некоего достаточно небольшого по площади пространства (помещения, дома, святилища), в том числе – устанавливать на специальных или естественных возвышениях или, в случае надобности, уносить (выносить) за пределы оного. Неслучайно такого или почти такого рода алтари (жертвенники) нередко называют «переносными» в отличие, прежде всего, от «стационарных». Хотя, строго говоря, перенести можно почти все что угодно. Вопрос только в трудозатратах. В данном случае, видимо, подразумевается – в одиночку. Но и тут, разумеется, есть свои нюансы. Думается, при всех вариантах с материалом (камень, глина, вероятно, дерево) это не должны были быть предметы высотой более 0,25–0,3 м, а, скорее всего, существенно меньше. При параметрах «по ширине и толщине», близких этим, – это уже весьма солидный (в камне-известняке – до нескольких килограммов) вес. То же, о чем пойдет речь, – и того меньше. (Чем ни еще одна типология?) Попутно отметим, что именно таким алтарям вообще уделяется меньше всего внимания специалистами. Автор вышеуказанной «старинной» монографии, предлагая свою, естественно, в чем-то спорную, но достаточно удобную и логичную типологию древнегреческих и древнеримских алтарей, таковые (маленькие, переносные arulae ) только упомянул (см. размеры алтарей в соотв. сводке: Yavis , 1949. P. v; 231–253).

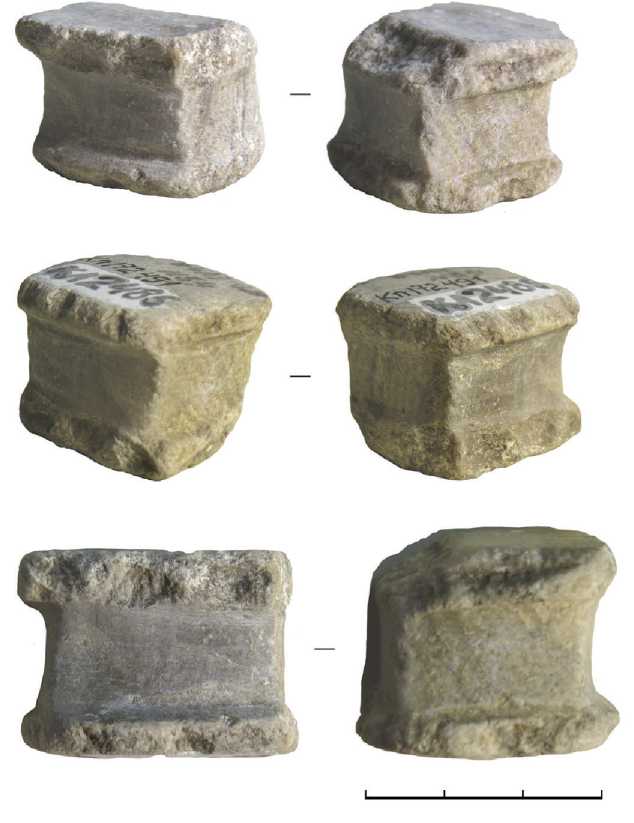

Естественно предположить, что в массе своей такие предметы культа предназначались для домашних или просто очень скромных во всех отношениях святилищ. Теоретически это особенно подходит к сакральной практике какой-то части рядового сельского населения, в данном случае античного Боспора. Но до относительно недавнего времени конкретизировать это предположение было можно лишь единичными примерами (Масленников, 2002. С. 176). Уточним при этом, что «алтарь», найденный на городище Андреевка Северная (Семенов, Кунин, 1962. С. 261. Рис. 6), вполне мог оказаться архитектурной деталью – базой/капителью столба или пилястра. Даже раскопанные и опубликованные сельские святилища Крымского Приазовья (Масленников, 2007. С. 109. Рис. 55 б; С. 205. Рис. 92), за исключением маленького терракотового и двух совсем небольших «кубовидных» каменных алтариков, мало что добавили в этом отношении. Есть еще информация В. Г. Зубарева о находках каменных «переносных жертвенников» при раскопках слоев и строений римского и позднеримского времени на городище Белинское (Зубарев, 2015. С. 166, 176). Но ни изображений, ни подробного описания их он почти (только одно фото) не привел. Поэтому всякая новая находка достойна внимания.

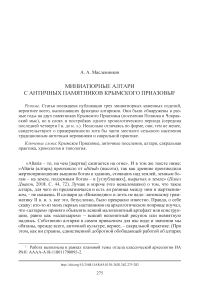

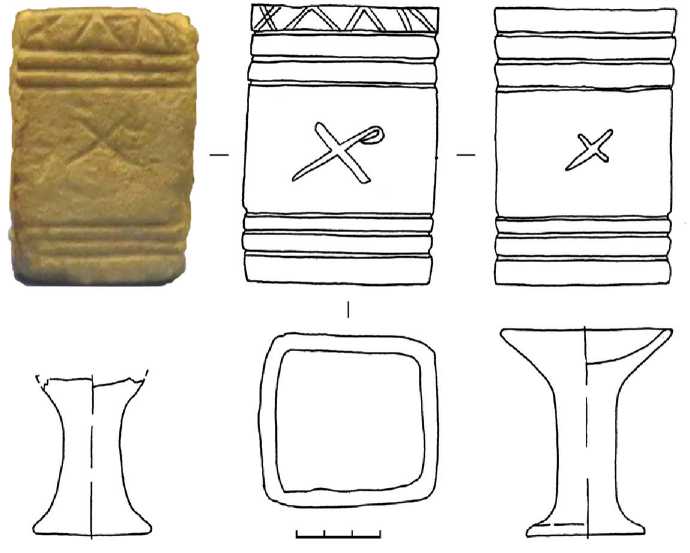

Итак, первый из трех алтариков происходит из раскопок Восточно-Крымской археологической экспедиции ИА РАН (далее – ВКАЭ) 1995 г. усадьбы и крепости на Чокракском мысу (рис. 1). Это прямоугольное в профиле, почти что равностороннее изделие из плотного светло-серого известняка. Размеры у плоского основания и вверху2 одинаковые: 6,3 × 6 см. Высота – 9,7 см. Углы-грани слегка округлены. Сверху и снизу через равные промежутки высечено по три глубокие ровные горизонтальные «полоски». Крайняя из них сверху дополнительно украшена аналогичными, но короткими косыми или пересекающимися бороздками, вероятно, передающими украшение «карниза». На двух противоположных боковых сторонах по центру имеются таким же образом вырезанные знаки: короткий крестообразный и несколько больший – отчасти напоминающий «хрисму» (Коллекционная опись. ВКАЭ-1995. № 42)3. Находка происходит из слоя рыхлого сухого серого грунта приблизительно в центре западной части основного раскопа (слой 2 после гумуса). «Попутно» были найдены два (один частично фрагментированный) весьма характерных именно для сакральных объектов Боспора лепных сероглиняных рюмковидных светильника-курильницы (рис. 1; Коллекционная опись. ВКАЭ 1995. № 7–8). Через четверть века (?!) почти тут же (и в том же слое) при продолжении раскопок был обнаружен и второй соответствующий артефакт (Коллекционная опись. ВКАЭ-2020, № 2; рис. 2). Материал тот же, а вот форма необычная. Это «трехгранник», немного расширяющийся книзу (если это низ?), высотой 12 см. Длина сторон почти что равностороннего треугольника плоской вершины – 6–6,2 см, а основания (слегка оббито) – около 6,8 см. Большая часть одного из ребер стесана. У основания с одной из сторон отчетливо прослеживается горизонтальная черта. На этой же стороне заметны неглубокие нанесенные крест-накрест «полосы», возможно, также какой-то знак. Непосредственно в этом же месте были раскопаны остатки двух стен, образовывавших угол некоей постройки того

Рис. 1. Алтарик № 1 с поселения Чокракский мыс же хронологического периода. Впрочем, их очень плохая сохранность делает необоснованными всякие дальнейшие рассуждения, хотя они и напрашиваются.

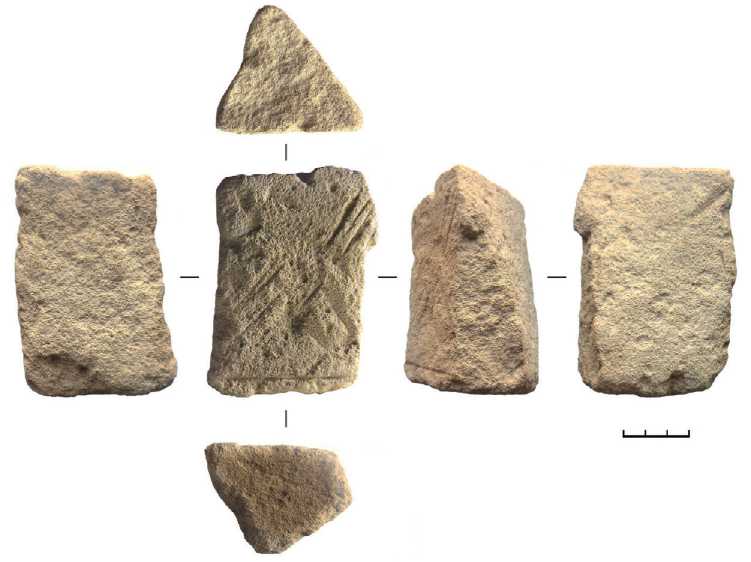

Последний пример еще более показателен в плане заявленной тематики. Это совсем крохотный алтарик из раскопок поселения Полянка, что почти «по соседству» с только что упомянутым, и из археологического контекста того же времени (рис. 3). Светло-серый мрамор с голубыми и серыми прожилками. Уменьшенная копия (основание – 3,1 × 3 см; верхняя плоскость – 3 × 2,6–2,7 см; высота – 2,4 см), пожалуй, самого распространенного типа прямоугольных (скорее, даже кубообразных) классических алтарей. И основание, и верх – плоские, отчетливо выделенные трехсторонними выступами (сверху карнизом), края которых местами оббиты (Коллекционная опись. ВКАЭ-2008. № 34). Место находки тоже по-своему примечательно. Это совсем маленькое (3,1 × 3,2 м снаружи и 2,5 × 2 м изнутри) помещение (№ 36), как бы встроенное в значительно большее по площади «помещение» (мощеный двор?) блока строений на одной из невысоких террас почти в центре общей застройки поселения. Частично вымощенный плоскими камнями пол (в остальном – материковый мергель и скала) располагался примерно на 0,2 м ниже окружающего пространства. В северо-западном углу на ребре стояли два подпрямоугольных плоских камня со следами обгорелой глиняной обмазки и гари, вряд ли являвшихся обычным очагом (жертвенник?). Заполнение – серый суглинок с камнями. Непосредственно у пола –

Рис. 2. Алтарик № 2 оттуда же тонкий слой светло-серого, золистого сухого рыхлого грунта. Немногочисленные находки (фрагменты амфор синопской глины, светлоглиняных с двуствольными ручками, край характерной для этого времени красноглиняной ярко-буролаковой миски со «скошенным венчиком») фиксируют именно вторую половину того же Ι в. до н. э. Что и говорить: и интерьер, и антураж – самые скромные. Предназначение же как домашнего святилища – весьма вероятно.

Какому божеству «служили» эти алтарики? Многочисленные, в массе своей гораздо более примечательные во всех отношениях, соответствующие примеры из античной практики свидетельствуют, что единобожия тут не было. Практически ничего не уточняют и упомянутые граффити. Крестообразный знак – пожалуй, самое часто встречающееся, в том числе на пространствах боспорской хоры, и неоднозначно трактуемое «изображение» на керамике, реже на иных изделиях. Но в данном случае его интерпретация как собственнической, торговой или стоимостной метки отпадает «по определению». В свое время первоиздатели этих граффити (вернее, одного из них – монограммы) осторожно предположили восстановление: χρ(ησμω) – «оракулу», то есть вотив в святилище какому-то божеству ( Сапрыкин, Масленников , 2007. № 938. С. 176). Вообще же слов (в том числе эпитетов), начинающихся с букв χρη, χρι, χρυ, великое множество (полезный, добрый, хороший; помазанник (-ный), освященный; освящать, посвящать; золотой, блестящий и т. п.). Известно, что «хрисаор» – одна из эпиклес Аполлона,

Рис. 3. Алтарик № 3 с поселения Полянка

Артемиды, Деметры и Зевса. Кого из них имел или мог иметь в виду неведомый обитатель поселения на Чокракском мысу – мы вряд ли когда узнаем. Однако раскопки еще продолжаются.

Итак, перед нами еще три маленьких, но, как представляется, весьма показательных примера живучести античного сакрального пантеона и соответствующей практики на одной из сельских окраин Боспорского царства в позднюю постмитридатовскую эпоху4 ( Сапрыкин, Масленников , 1998. С. 398–440).

Напомним, оба упомянутых поселения прекратили свое существование около 12/8 гг. до н. э.

Остается только задаться вопросом: как использовались такого рода жертвенники? Огонь на них, судя по всему, не разжигался. Что-либо клали в качестве приношения? Вариантов, особенно в случае с последним примером, совсем немного. Разве что несколько зерен какого-нибудь злака, маленький кусочек благовоний или мелкая монетка… Впрочем: «Munera auctor pretiosa facit». Или, в очень вольном переводе, «Мне не дорог твой подарок, дорога твоя любовь».

Список литературы Миниатюрные алтари с античных памятников крымского Приазовья

- Зубарев В. Г., 2015. Культовые объекты на городище у села Белинское в Восточном Крыму (по материалам раскопок 1996-2014 гг.) // ДБ. Т. 19. М.: ИА РАН. С. 161-183.

- Масленников А. А., 2002. Традиционные алтари с памятников хоры Европейского Боспора // ДБ. Т. 5. М.: ИА РАН. С. 171-191.

- Масленников А. А., 2007. Сельские святилища Европейского Боспора. М.; Тула: Гриф. 562 с.

- Молева Н. В., 2020. Алтари и сопутствующие им сакральные объекты из Китея. Нижний Новгород: Изд-во Нижегородского ун-та. 130 с.

- Павел Диакон, 2018. Эпитома сочинения Секста Помпея Феста "О значении слов" / Пер. с лат., вступ. ст., коммент. А. А. Павлова. М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив. 496 с.

- Сапрыкин С. Ю., Масленников А. А., 2007. Граффити и дипинти хоры античного Боспора. Симферополь; Керчь: Адеф-Украина. 320 с. (Боспорские исследования; 1.)

- Сапрыкин С. Ю., Масленников А. А., 1998. Люди и Боги: религиозное мировоззрение в Понтийском царстве // Человек и общество в античном мире / Отв. ред. Л. П. Маринович. М.: Наука. С. 398-440.

- Семёнов С. А., Кунин В. Э., 1962. Разведки на Керченском полуострове // Археология и история Боспора. Вып. II. Симферополь: Крымиздат. С. 257-262.

- Федр, Бабрий, 1962. Басни. М.: Изд-во АН СССР. 263 с. (Литературные памятники.)

- Yavis C. G., 1949. Greek Altars, origins and typology. Saint Louis: Saint Louis university press. 287 р.