Миниинвазивная фиксация лонного сочленения с применением транспедикулярной системы при множественных повреждениях таза

Автор: Загородний Н.В., Солод Э.И., Кукса Д.Н., Абдулхабиров М.А., Петровский Р.А., Аганесов Н.А., Ананьин Д.А., Джоджуа А.В., Карпович Н.И.

Журнал: Вестник Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова @vestnik-pirogov-center

Рубрика: Клинические наблюдения

Статья в выпуске: 2 т.17, 2022 года.

Бесплатный доступ

Представлено клиническое наблюдение лечения пострадавшего после кататравмы в государственном бюджетном учреждении здравоохранения городской клинической больнице им. А.К. Ерамишанцева ДЗМ (далее - ГБУЗ ГКБ им. А.К. Ерамишанцева). При падении с высоты 2-го этажа пациент был доставлен бригадой скорой медицинской помощи через 2 часа после травмы с подозрением на множественное повреждение тазового кольца. Пациент обследован по внутрибольничному протоколу политравмы. Диагноз: закрытый оскольчатый перелом лонной и седалищной костей, перелом боковых масс крестца слева со смещением отломков; по классификации М.Е. MullerAO/ASIF - тип С2. В экстренном порядке произведена стабилизация тазового кольца аппаратом наружной фиксации (АНФ). В последующем у пациента была выявлена коронавирусная инфекция (COVID-19), для лечения которой пациент был переведен в Городскую Клиническую Больницу №40 (ГКБ №40), по окончанию лечения COVID-19 с отрицательными мазками пациент был переведен на долечивание в ГБУЗ ГКБ им. А.К. Ерамишанцева. После предварительной предоперационной подготовки выполнен комбинированный одномоментный остеосинтез тазового кольца с применением системы транспедикулярной фиксации. Пациент выписан на 10-е сутки с момента оперативного лечения на динамическое амбулаторное наблюдение.

Множественное повреждение тазового кольца, переломы таза, миниинвазивный остеосинтез, комбинированный остеосинтез, система транспедикулярной фиксации, фиксация лонного сочленения, политравма, кататравма, нестабильные повреждения тазового кольца, клинический случай

Короткий адрес: https://sciup.org/140295051

IDR: 140295051 | DOI: 10.25881/20728255_2022_17_2_119

Текст научной статьи Миниинвазивная фиксация лонного сочленения с применением транспедикулярной системы при множественных повреждениях таза

Актуальность

Активная урбанизация городов, развитие технического прогресса, увеличение ритма жизни порождает увеличение травматизма различного генеза в виде увеличения летальных исходов, инвалидизации среди молодого трудоспособного населения [1–5].

В общей структуре травматизма увеличивается удельный вес поврежде- ний тазового кольца. Эта патология часто сопровождает ДТП, кататравму, а также другие бытовые и производственные вне-нештатные ситуации, что входит в структуру политравмы. При этом повреждения таза выявляются у таких пострадавших в 10–35% всех случаев [6–10].

Повреждения тазового кольца являются следствием высокоэнергетических травм, что часто входит в структуру пострадавших с политравмой и нередко определяет негативный результат лечения. Летальность у пострадавших с политравмой достаточно высока и составляет от 15 до 45%, из которых большинство погибает в остром периоде травмы, несмотря на лечение в специализированных травмоцентрах. [5; 9; 10].

В настоящее время при фиксации переднего отдела таза разработано доста-

точно много методик миниинвазивной фиксации с применением оригинальных конструкций [8; 11]. В нашей клинике имеется опыт фиксации переднего полукольца таза стержнем оригинальной конструкции, разработанного на базе «ФГБУ НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова» под руководством профессора Гаврюшенко Н.С. и его испытательной лаборатории [1; 2]. Несмотря на это, в настоящее время остается проблема фиксации лонного симфиза. В большинстве случаев используется метод металлодеза пластиной, так как этот метод создает высокопрочные свойства стабилизации симфиза лонного сочленения. Также неоднократно предпринимались попытки фиксации лонного сочленения различными типами фиксаторов (проволочный серкляж, винты и другие) [8]. При такой фиксации остается высокий риск усталостного перелома пластины в области лонного сочленения [8]. В связи с этим остается открытым вопрос разработки миниинвазивной методики фиксации симфиза лонного сочленения, а также уменьшения объема оперативной агрессии и самого объема оперативного вмешательства.

Для выполнения транспедикулярной фиксации мы использовали доступ по Pfannestiel. При доступе по Pfannestiel размер операционной раны получается около 5–6 см, но позволяет комфортно визуализировать все анатомические структуры, избегая их повреждения. Размеры оперативных доступов и малый объем интраоперационного кровотечения позволяет говорить о малоинваивности метода, что крайне важно при оперативном лечении у пострадавших с политравмой [10].

Исследование проведено на основании разрешения биоэтического комитета ГБУЗ ГКБ им. А.К. Ерамишанцева и соответствует этическим стандартам, разработанным в соответствии с Хельсинкской декларацией Всемирной ассоциации «Этические принципы проведения научных медицинский исследований с участием человека» с поправками 2000 г. и «Правилами клинической практики в Российской Федерации», утвержденными Приказом Минздрава РФ от 19.06.2003 г. №266.

Цель исследования . Изучить метод малоинвазивной фиксации лонного сочленения с применением транспедикулярной системы, улучшив результаты лечения постравдавших с полифокальным повреждением тазового кольца.

Список используемых сокращений:

АНФ — аппарат наружной фиксации. ВАШ — визуально-аналоговая шкала. ДТП — дорожно-транспортное происшествие.

МСКТ — мультиспиральная компьютерная томография.

ПЦР — полимеразная цепная реакция. ЭОП — электронно-оптический преобразователь.

Пациент И., 28 лет, доставлен в ГКБ им. А.К. Ерамишанцева 09.10.2021 бригадой СМП через 2 часа после травмы. Травма получена в результате падения с высоты 2-го этажа. Пациент был обследован по протоколу политравмы, осмотрен травматологом, хирургом, нейрохирургом, анестезиологом-реаниматологом. Установлен диагноз: закрытый оскольчатый перелом лонной и седалищной костей, перелом боковых масс крестца со смещением отломков, по классификации М.Е. Muller-AO/ASIF тип С2. В предоперационном периоде пациенту была выполнена МСКТ таза для предоперационного планирования. 09.10.2021 в условиях экстренной операционной выполнен монтаж аппарата наружной фиксации (АНФ). У пациента выявлена коронавирусная инфекция, по согласованию был переведен на лечение в ГКБ №40. По стабилизации состояния и отсутствию признаков коронавирусной инфекции с отрицательными ПЦР-теста-ми переведен для окончательного долечивания в ГКБ им. А.К. Ерамишанцева. При переводе осмотрен консилиумом врачей, дообследован, подготовлен в плановом порядке к оперативному вмешательству. Консилиумом принято решение произвести миниинвазивный остеосинтез переломов тазового кольца с фиксацией лонного сочленения транспедикулярной системой фиксации.

Задачей метода является увеличение прочности фиксации, снижении травматического повреждения во время оперативного вмешательства, а также снижение числа послеоперационных осложнений.

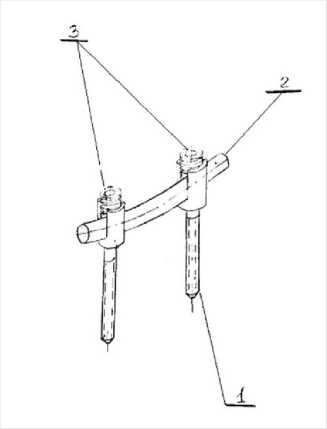

Использованный нами способ фиксации разрывов лонного сочленения включает формирование каналов в лонных костях в кранио-каудальном направлении и введение в эти каналы металлоконструкции. Для этого мы применили транспедикулярную систему (Рис. 1) и блокируемый моделируемый стержень.

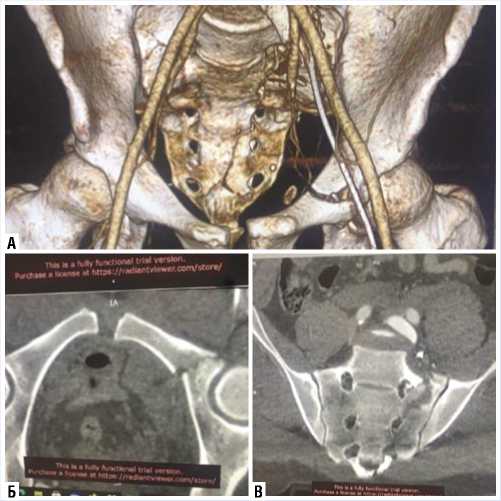

В предоперационном периоде пациенту была выполнена МСКТ таза для пре-

Рис. 1. Схема транспедикулярной фиксации. 1 — транспедикулярный винт; 2 — соединительный стержень; 3 — гайки транспедикулярных винтов, затягивающиеся в полиаксиальных головках.

доперационного планирования (Рис. 2). 09.10.2021 в условиях экстренной операционной выполнен монтаж аппарата наружной фиксации (АНФ).

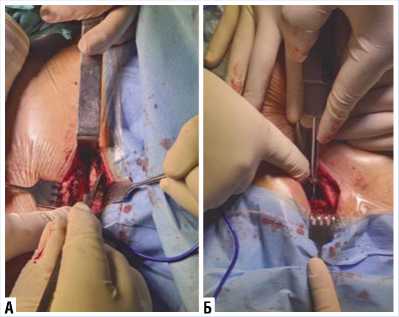

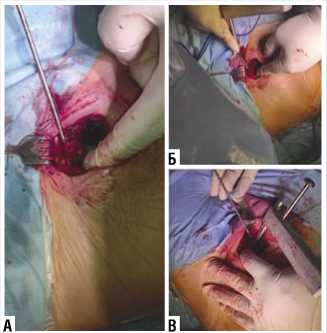

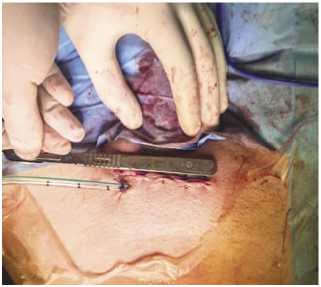

В положении пациента на спине, выполняли доступ по Pfannestiel 5–6 см в проекции лонного симфиза (Рис. 3). Тупо и остро обеспечен доступ к лонному сочленению (Рис. 4).

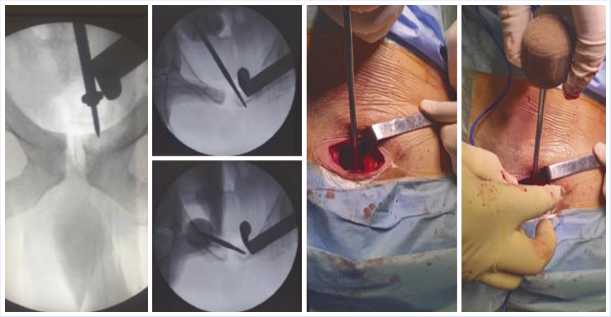

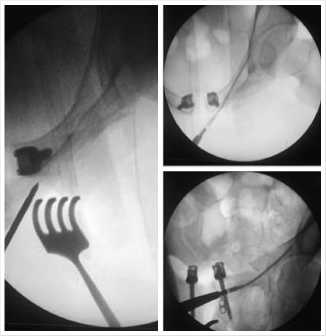

Тоннель сформировали остроконечным шилом под контролем электроннооптического преобразователя (ЭОП) (Рис. 5).

После введения транспедикулярных винтов, под ЭОП контролем в проекции «вход-выход», «выход-запирательная» и «вход-подвздошная» у нижнего края лонного бугорка вводили направляющую спицу с последующим контролем внутрикостного расположения спицы в проекции «вход в таз» (Рис. 6).

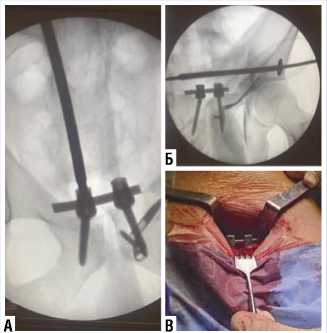

Вторым этапом выполнили мини-инвазивную фиксацию переломов тазового кольца с помощью блокируемого моделируемого стержня, а также боковой массы крестца канюлированным спон-гиозным винтом с неполной нарезкой (Рис. 7). Канюлированным сверлом диаметром 5,0 мм по направляющей спице рассверливали точку входа на глубину 20,0–22,0 мм. Предварительно в манипуляционной рукоятке зафиксировали блокируемый штифт и под динамическим ЭОП-контролем в проекции «выход-запирательная» и «вход-подвздошная»

Загородний Н.В., Солод Э.И., Кукса Д.Н. и др.

МИНИИНВАЗИВНАЯ ФИКСАЦИЯ ЛОННОГО СОЧЛЕНЕНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ТРАНСПЕДИКУЛЯРНОЙ СИСТЕМЫ ПРИ МНОЖЕСТВЕННЫХ ПОВРЕЖДЕНИЯХ ТАЗА

Рис. 2. Предоперационная МСКТ таза. А — 3d-реконструкция; Б — аксиальная плоскость; В — фронтальная плоскость.

Рис. 3. А — положение пациента на операционном столе, АНФ демонтирован; Б — операционное поле с определением лонного сочленения.

Рис. 4. А — доступ по Pfannestiel, тупо и остро обнажая лобковый симфиз; Б — установка шила для перфорации кортикала лонной кости.

Рис. 5. Интраоперационный ЭОП-контроль формирования тоннелей транспедикулярных винтов в различных плоскостях (слева) и внешний вид формирования тоннелей транспедикулярных винтов (справа).

вводили в проксимальный отломок в направлении сурсила — рентгенологического отображения самой наружной зоны крыши вертлужной впадины (Рис. 8).

По достижении блокирующим ушком тела лонной кости под ЭОП контролем в проекции «выход из таза» в одно из блокирующих отверстий под контролем глаза вкручивали втулку под сверло 2,7 мм (Рис. 9). Используя втулки как рычаги, выполняли моделирование поворота накладки для лучшего прилегания к телу лонной кости.

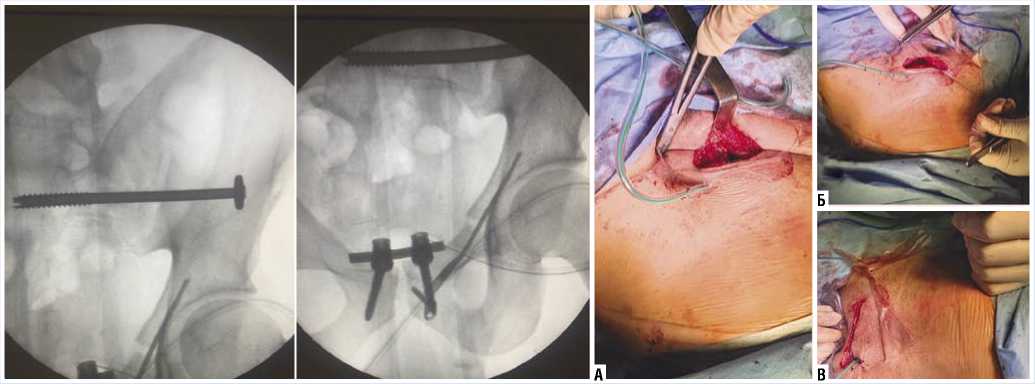

Под ЭОП-контролем в проекции «вход» произвели рассверливание кана- ла через одно из отверстий для блокирования, избегая пенетрации второго кортикального слоя. Измерили глубину канала и произвели блокирование 3,5 мм винтом с помощью динамометрической отвертки с ограничением усилий 1,5 Нм во избежание срывания резьбы на винте. При помощи направителя в полиакси-альных пазах головок транспедикулярных винтов установили соединительный стержень. При помощи контрактора произвели стягивание лонного сочленения с дальнейшей фиксацией стержня в головках винтов.

По окончанию всех этапов оперативного вмешательства выполнили окон-

Рис. 6. ЭОП-контроль установленных транспедикулярных винтов.

Рис. 7. Остеосинтез переднего полукольца таза моделируемым блокируемым стержнем. А — введение направляющей спицы с последующим формированием канала для введения стержня; Б — введение блокируемого стержня в манипуляционной рукоятке; В — позиционирование стержня перед блокированием.

Рис. 8. Интраоперационный рентгенконтроль остеосинтеза лонной кости стержнем с обязательным использованием проекций «выход-запирательная» и «вход-подвздошная» для предотвращения перфорации крыши вертлужной впадины и попадания в тазобедренный сустав.

Рис. 9. Интраоперационный контроль: А — блокирование стягивающего стержня; Б — ЭОП-контроль в момент остеосинтеза боковой массы крестца спонгиозным канюлированным винтом с частичной нарезкой; В — внешний вид транспедикулярной системы с установленным стягивающим стержнем.

Рис. 10. Окончательный ЭОП-контроль: А — установленный дренаж и ушивание поверхностной фасции; Б — ушивание подкожно-жировой клетчатки;

В — внешний вид раны перед ушиванием кожи.

чательный ЭОП-контроль, установку дренажа в области лонного сочленения до 3-х суток и послойное ушивание раны (Рис. 10).

Время оперативного вмешательства — 2 часа, кровопотеря — 20–30 мл. В обязательном порядке был проведен послеоперационный рентген-контроль (Рис. 11).

Внешний вид послеоперационной раны представлен на рисунке 12.

Послеоперационный период протекал гладко. Раны зажили без признаков воспаления первичным натяжением. На вторые сутки активизирован в пределах кровати. На третьи сутки обучен

Рис. 11. Послеоперационный рентген-контроль. Обзорная рентгенограмма таза.

Рис.12. Внешний вид послеоперационной раны.

Загородний Н.В., Солод Э.И., Кукса Д.Н. и др.

МИНИИНВАЗИВНАЯ ФИКСАЦИЯ ЛОННОГО СОЧЛЕНЕНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ТРАНСПЕДИКУЛЯРНОЙ СИСТЕМЫ ПРИ МНОЖЕСТВЕННЫХ ПОВРЕЖДЕНИЯХ ТАЗА ходьбе на костылях без нагрузки на левую нижнюю конечность. В послеоперационном периоде проводилась антикоагулянтная терапия, антибиотикопрофилактика и адекватное обезболивание. Болевой синдром умеренного характера после оперативного вмешательства у пациента сохранялся в течение 3-х суток, визуально-аналоговая шкала (ВАШ) — 3–5. Выписан на амбулаторное наблюдение на 10 сутки с момента оперативного вмешательства. Планируются контрольные осмотры через 3 и 6 месяцев с дальнейшим решением об удалении металлоконструкции.

Обсуждение и результаты

При изучении литературы по способам фиксации разрывов лонного сочленения мы обнаружили способ фиксации наборами П-образных скоб. Предложенная металлоконструкция использовалась только автором и не изготавливалась в промышленных масштабах [9].

Еще одним недостатком метода является ограниченная гибкость импланта и невозможность моделирования импланта, что требует большого набора скоб различных размеров с учетом анатомии. Также к недостаткам относится низкая прочность фиксации костей (особенно при застарелых повреждениях), которая препятствует ранней реабилитации пациентов.

Пациенты, о которых имеется информация о высокоэнергетической травме (кататравма, ДТП, поездная травма и др.), в обязательном порядке в самые короткие сроки («правило золотого часа») должны быть доставлены в травмоцентр не ниже II уровня или многопрофильный стационар для возможности оказания им специализированной медицинской помощи в полном объеме [19; 20]. Все пострадавшие с подозрением на повреждение тазового кольца в обязательном порядке должны транспортироваться на щите с наложением тазового бандажа для снижения кровопотери и последующим аккуратным перекладыванием пациента [16]. В нашей клинике такие пострадавшие обследуются по принятому внутреннему протоколу политравмы, что приводит к уменьшению летальности и инвалидизации таких пациентов.

На наш взгляд фиксация лонного сочленения с использованием транспедикулярной системы уменьшает оперативный доступ, снижает объем интраоперационной агрессии, риски повреждения сосудисто-нервных стволов и имеет ряд преимуществ перед стандартным способом фиксации с помощью металлодеза пластинами. Наши выводы совпадают с мнением авторов из Санкт-Петербургского научно-исследовательского института скорой помощи им. И.И. Джанелидзе (НИИ СП им. И.И. Джанелидзе) Дулаева А.К. и соавт. [17]. Сохраняются вопросы достаточной стабильности при использовании данной системы, поэтому метод транспедикулярной фиксации лонного сочленения требует дальнейшего углубленного исследования. Мы считаем, что данный метод особенно актуален у пациентов с политравмой, когда необходим минимальный объем хирургической интраоперационной агрессии в «окно возможностей» при окончательном остеосинтезе у этих пострадавших для возможности более быстрой стабилизации состояния, активизации и реабилитации.

Выводы

Система транспедикулярной фиксации позволяет стабильно зафиксировать лонное сочленение с минимальными рисками миграции металлоконструкции.

Пострадавшие с политравмой часто находятся в шоковом состоянии и по стабилизации их состояния в «окно возможной» необходимо применение миниинвазивных методик окончательного остеосинтеза, снижающих уровень хирургической агрессии и интраоперационной кровопотери.

Система транспедикулярной фиксации лонного сочленения не создает проблем для комбинированного остеосинтеза при полифокальном повреждении тазового кольца из миниинвазивного доступа, что уменьшает объем хирургической агрессии и кровопотерю, в отличие от металлодеза лонного сочленения пластинами.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов (The authors declare no conflict of interest).

K voprosu o lechenii sochetannyh dorozh-no-transportnyh povrezhdenij kostej taza. Voyenno-medicinkiy jurnal. 2002; 323(4):94. (In Russ).]

Список литературы Миниинвазивная фиксация лонного сочленения с применением транспедикулярной системы при множественных повреждениях таза

- Багдасарьянц В.Г. Особенности оказания поэтапной помощи пострадавшим с сочетанной травмой таза в условиях травмоцентров // Скорая медицинская помощь. — 2010. — Т.11. — №2. — С.76-78.

- Борозда И.В. Систематизация знаний по биомеханике тазового кольца // Дальневост. Мед. Журн. — 2009. — №2. — С.129-132.

- Шапот Ю.Б. Рациональные проблемы прогнозирования течения и исходов шокогенных травм в приложении к лечебной тактике // Достижения и проблемы современной военно-полевой и клинической хирургии: материалы Сев.-Кав. Науч.-практ. Конф. — Ростов н/Д, 2002. — С.140-141.

- Sanchez-Tocino JM. Severe pelvic fractures, associated injuries and hemodynamic instability: incidence, management and outcome in our center. Cir. Esp. 2007; 8(6): 316-323.

- Матвеев Р.П., Барачевский Ю.Е., Баранов А.В., Повреждения таза медико-тактическая характеристика травм таза в областном центре России. Монография. — Архангельск, 2014. — С.6-21.

- Дятлов М.М. Неотложная и срочная помощь при тяжелых травмах таза: Автореф. дис. … д-ра мед. наук. — Минск, 2004. — 40 с.

- Магомедов З.М. Оптимизация лечебно-диагностической тактики при дорожно-транспортных травмах таза: Автореф. … дис. канд.. мед. наук. — М., 2002.

- Smith BL. How to manage that pelvic fracture. R.N. 2005; 68(8): 30-34.

- Дятлов М.М. Неотложные состояния и срочная помощь при тяжелых травмах таза: Дис. … дз-ра мед. наук. — Гомель, 2003.

- Smith W. Early predictors of mortality in hemodynamically unstable pelvis fractures. J. Orthop. Trauma. 2007; 21(1): 31-37.

- Махновский А.И., Эргашев О.Н., Барсукова И.М., Харитоненко К.А. и др. Прогностические критерии для обоснования хирургической и эвакуационной тактики у пациентов с политравмой в травмоцентрах II и III уровня. Пособие для врачей. — Санкт-Петербург, 2020. — С.5-7.

- Заднепровский Н.Н. Внутрикостный остеосинтез переломов лонных костей таза блокируемыми штифтами: Дис. … канд. мед. наук. — М., 2020.

- Петровский Р.А., Солод Э.И., Абдулхабиров М.А, Алсмади Я.М. Малоинвазивная фиксация переднего тазового полукольца. Учебно-методическое пособие РУДН, 2021. — С.29-45. doi: 10.17116/vto201803-0416.

- Солод Э.И., Загородний Н.В., Абдулхабиров М.А., Петровский Р.А., Алсмади Я.М., Ананьин Д.А. Опыт применения оригинального способа остеосинтеза переднего отдела тазового кольца // Трудный пациент. — 2019. — №5. — С.32-35. doi: 10.24411/ 2074-1995-2019-10039.

- Лазарев А.Ф., Солод Э.И., Гудушаури Я.Г., Калинин Е.И., Коновалов В.В., Марычев И.Н. Проблемы оперативного лечения застарелых повреждений переднего отдела тазового кольца // Практическая медицина. — 2021. — №3. — С.47-55.

- Дулаев А.К., Кутянов Д.И., Кажанов И.В., Повреждения таза. Учебное пособие. — СПб: Стикс, 2017. — С.29-35.

- Дулаев А.К., Кажанов И.В., Преснов Р.А., Микитюк С.И. Триангулярный остеосинтез переломов крестца при вертикальнонестабильных повреждениях таза // Политравма. — 2018. — №2. — С.17-34.

- Корнев В.П. Остеосинтез лонного сочленения скобами с термомеханической памятью: экспериментальное и клиническое исследование: Дис. … канд. мед. наук. — Кемерово, 1997.

- Самохвалов И.М., Гончаров А.В., Рева В.А. Практическое руководство по Damage control. — Санкт-Петербург, 2018. — С.9-27.

- Розанов В.Е. К вопросу о лечении сочетанных дорожно-транспортных повреждений костей таза // Воен.-мед. журн. — 2002. — T.323. — №4. — C.94.