Миниинвазивное лечение пациентки с перфорацией двенадцатиперстной кишки после ретроградной холангиографии

Автор: Потапов Д.Ю., Капралов С.В., Масляков В.В.

Журнал: Вестник Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова @vestnik-pirogov-center

Рубрика: Клинические наблюдения

Статья в выпуске: 3 т.17, 2022 года.

Бесплатный доступ

Представлено клиническое наблюдение успешного миниинвазивного лечения пациентки с перфорацией двенадцатиперстной кишки после ретроградной холангиографии, показано, что перфорация двенадцатиперстной кишки - тяжелое и редкое осложнение ретроградной холангиографии. При этом интервенционные методики могут быть с успехом применены в лечении пациентов с забрюшинными перфорациями двенадцатиперстной кишки после эндоскопической ретроградной холангиографии и папиллотомии при условии отграниченности забрюшинного затека и отсутствия перитонита.

Перфорация двенадцатиперстной кишки, ретроградная холангиография, малоинвазивное лечение

Короткий адрес: https://sciup.org/140296404

IDR: 140296404 | DOI: 10.25881/20728255_2022_17_3_139

Текст научной статьи Миниинвазивное лечение пациентки с перфорацией двенадцатиперстной кишки после ретроградной холангиографии

Перфорация двенадцатиперстной кишки (ДПК) — тяжелое осложнение эндоскопической ретроградной холангиографии (ЭРХПГ). Частота его составляет 0,1–1,1%. [1; 2; 4]. Летальность при развитии септических осложнений высока и колеблется от 8 до 40% [2; 3; 5]. Среди факторов риска развития перфорации различают факторы, связанные с пациентом: женский пол, анатомические особенности большого дуоденального сосочка (БДС), желудка и двенадцатиперстной кишки, желчного протока и поджелудочной железы. Выявлены факторы, связанные с самим эндоскопическим вмешательством. К ним относят сложную продолжительную канюляцию, интрамуральное введение контрастного препарата, выполнение папиллотомии (ЭПСТ) при недостаточном опыте эндоскописта [1]. Существует классификация перфораций ДПК, связанных с ЭРХПГ. Она включает в себя осложнения 4 типов: I тип перфорации включает в себя перфорацию пищевода, желудка, медиальной или латеральной стенки ДПК при проведении проведения эндоскопа; II тип включает в себя периампулляр-ную перфорацию; III тип подразумевает перфорацию дистальных отделов желчных протоков; к перфорациям IV типа относятся случаи обнаружения ретроп-невмоперитонеума без эндоскопических и клинических принципов перфорации [1; 5]. Существуют консервативный, эн- доскопический и хирургический методы лечения ятрогенных перфораций ДПК [1; 3; 5]. Применение пункционно-дрениру-ющих вмешательств под ультразвуковой навигацией немногочисленны, место их в общей системе лечения не определено [5].

Больная О., 38 лет, была госпитализирована 3.07.2020 г. в клинику факультетской хирургии и онкологии УКБ №1 им. С.Р. Миротворцева Саратовского государственного медицинского университета им. В.И. Разумовского с жалобами на умеренные боли в правом подреберье, периодическую иктеричность кожи и склер, потемнение мочи, осветление кала. Было выяснено, что пациентка в течение 6 лет периодически отмечала боль в правом подреберье после погрешности в диете. При поступлении уровень билирубина 8 мкмоль/л, обращало внимание повышение уровня трансаминаз: АЛТ 191 ЕД/л, АСТ 89 ЕД/л, ЩФ 677 ЕД/л. При ультразвуковом исследовании (УЗИ) были обнаружены признаки каль-кулёзного холецистита. По данным магнитнорезонансной томографии (МРТ) в режиме холангиографии были выявлены признаки холецистита, холедохолитиаза. Из сопутствующей патологии у пациентки бронхиальная астма, легкое интермиттирующее течение, межприступный период и экзогенно-конституциональное ожирение 1 ст. Таким образом, пациентке был сформулирован диагноз: ЖКБ.

Хронический калькулёзный холецистит. Холедохолитиаз. Вентильный камень холедоха.

В качестве первого этапа лечения 3.07.2020 г. была выполнена ЭРХПГ, ЭПСТ с экстракцией конкремента холедоха. В ходе операции было отмечено наличие в просвете ДПК желчи, гиперемию ее слизистой. Отмечены признаки папиллита: БДС отёчен, деформирован, его устье 0,2 см, канюлировано с техническими сложностями. Папиллотом идет лишь в Вирсунгов проток, получая сопротивление в направлении холедоха (конкремент). Торцовым папиллото-мом надсечено устье БДС к крыше и на длину 3–4 мм катетер введен в холедох. Контрастированы желчные пути без контрастирования Вирсунгова протока. Холедох 10–12 мм, в дистальной его части камень 7–8 мм округлой формы. Боковым папиллотомом рассечена крыша БДС до поперечной складки, длина разреза 12 мм. Кровотечения нет. Камень из холедоха извлечен в просвет кишки корзиной Дормиа. Тень желчных протоков при контрольном контрастировании однородная.

В ближайшем послеоперационном периоде пациентка стала отмечать боль в правом подреберье и в мезогастральной области, гипертермию до фебрильных цифр. Был зафиксирован лейкоцитоз до 18 x 10 9 /л с палочкоядерным сдвигом влево, повышение амилазы крови до

Рис. 1. Ретроградная холангиография.

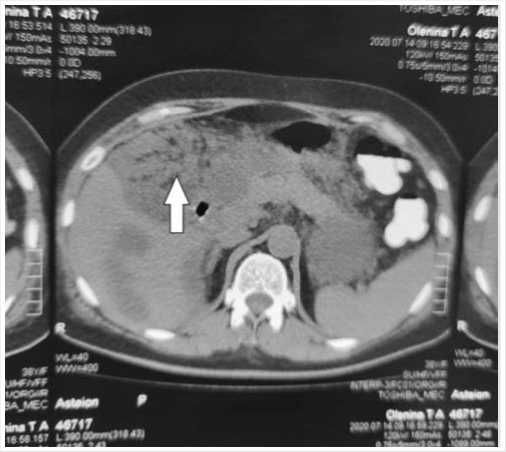

Рис. 2. Компьютерная томография брюшной полости с признаками абсцесса подпеченочного пространства.

разом, у больной сформировался забрюшинный парадуоденальный абсцесс.

В связи с формированием абсцесса 15.07.2020 г. произведено его дренирование под контролем ультразвуковой навигации. Протокол операции: под местной анестезией S. Novocaini 0,5% — 40 ml под

410 ЕД/л. По данным УЗИ брюшной полости от 6.07.20 г. имелся пневматоз петель кишечника. Свободной жидкости в брюшной полости выявлено не было, поджелудочную железу визуализировать не удалось. Предполагалось развитие послеоперационного панкреатита, однако ретроспективно при дополнительном анализе серии рентгенограмм, выполненных во время ЭРХПГ, выявлено наличие газа в забрюшинной клетчатке, что позволило установить повреждение II типа периампуллярной части желчного протока во время ЭРХПГ (Рис. 1). В связи с отсутствием признаков перитонита и забрюшинной флегмоны лечение было начато с консервативных мероприятий: антибактериальная, антисекреторная, инфузионная терапия. Перорального питание было заменено парэнтеральным. После этого отметилась положительная динамика общего состояния: уменьшился болевой синдром, снизился лейкоцитоз, не было эвакуаторных нарушений, пареза кишечника. Сформировалась тенденция к ограничению воспалительного процесса в забрюшинном пространстве справа: в правом подреберье и правых боковых отделах живота сформировался инфиль- трат. По данным инструментальных методов обследования от 13.07.2020 г.: при УЗИ поджелудочная железа 21x20x23 мм, нормальной эхоплотности, свободной жидкости в брюшной полости нет, в области нижнего полюса правой почки и нижнего края печени стало определяться жидкостное образование 104x33 мм. Рентгеноскопия от 13.07.2020 г.: Сохраняется приподнятость куполов диафрагмы: справа до 4 ребра, слева 5 ребро. Слева над куполом диафрагмы тень крупного дисковидного ателектаза. Остальные отделы легких прозрачны. Левый костальный синус свободен. В правом сохраняется небольшое количество выпота, слегка выходящее за пределы синуса. Сердечная тень не смещена. В брюшной полости свободного газа нет. Видны единичные пневматизированные перистальтирующие петли тощей кишки. Пнематоз ободочной кишки уменьшился. Степень смещения восходящего отдела также уменьшилась, просвет кишки стал шире, появился га-устральный рисунок. Компьютерная томография брюшной полости от 14.07.2020 г. выявило наличие инфильтрата правого забрюшинного пространства с признаками абсцедирования (Рис. 2). Таким об- контролем ультразвуковой навигации через «акустическое окно» по средней подмышечной линии на 3 см ниже реберной дуги произведена внеорганная пункция забрюшинного жидкостного образования иглой Chiba 18 G. Эвакуировано 10 мл мутной геморрагической жидкости без запаха. Последняя отправлена на бактериологическое исследование и биохимический анализ. По экстражесткому проводнику типа Amplatz пункционный канал бужирован. В жидкостное скопление по двухмоментной методике Сельдингера установлен дренаж типа pig-tail 10 F. Из полости гнойника одномоментно эвакуировано до 50 мл грязно-геморрагического отделяемого. Исследование содержимого пунктата на амилазу показала ее незначительную активность 55 ЕД/л. Бактериологический анализ посева отделяемого роста не дал.

На следующий день после интервенционной операции произведена фисту-лография. Через дренаж в правом подреберье введено контрастное вещество. Оно образовало затек неправильной формы на уровне Th 12–L2 размерами 12 x 4,5 x 2 см. Затек проекционно находится в забрюшинном пространстве. Меди-

Рис. 3. Рентгенограмма с двойным контрастированием: желудка и ДПК сульфатом бария, полости гнойника — водорастворимым препаратом «Тразограф».

альный его контур заканчивается на 2 см от поперечного отростка Th 12. Имеется поступление контраста из затека в ДПК. Дан пероральный контраст. Эвакуация из желудка свободная. Дуоденальная подкова обычных размеров, перистальтирует. Выхода контраста за пределы кишечной стенки не отмечено (Рис. 3).

Рис. 4. Фистулография на 6-е сутки после интервенционного дренирования забрюшинного абсцесса.

Послеоперационный период протекал гладко: инфильтрат значительно уменьшился в размерах, нормализовалась температура тела; не было эвакуаторных нарушений, снизился лейкоцитоз. Дебит отделяемого из дренажа прогрессивно уменьшался. С 3-х суток после операции отделяемого по дренажу не было.

При повторной фистулографии от 20.07.2020 г.: контраст, введенный через дренажную трубку в правом подреберье образовал несколько бесформенных затеков в забрюшинном пространстве на уровне Th10–L2. В сравнении с предыдущим исследованием имеется положительная динамика, попадания контраста в просвет ДПК нет. Сохраняется слабо контрастный боковой затек на уровне Th 12.

Дренаж из забрюшинного пространства был удален через месяц после операции 15.08.2020 г. При контрольном обследовании в объёме МРТ и УЗИ брюшной полости в октябре 2020 г. данных за патологию желчных протоков, брюшной полости и забрюшинного пространства выявлено не было. В ноябре 2020 г. пациентке была выполнена лапароскопическая холецистэктомия. Операция и послеоперационный период протекали без осложнений.

Выводы

-

1. Перфорация двенадцатиперстной кишки — тяжелое и редкое осложнение ретроградной холангиографии.

-

2. Интервенционные методики могут быть с успехом применены в лечении пациентов с забрюшинными перфорациями ДПК после ЭРХПГ и ЭПСТ при условии отграниченности забрюшинного затека и отсутствия перитонита.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов (The authors declare no conflict of interest).

Список литературы Миниинвазивное лечение пациентки с перфорацией двенадцатиперстной кишки после ретроградной холангиографии

- Шаповальянц С.Г., Будзинский С.А., Федоров Е.Д., Бордиков М.В., Захарова М.А. Современные подходы к лечению осложнений эндоскопических транспапиллярных вмешательств // Анналы хирургической гепатологии. - 2019. - №24(2). - С.74-87.

- Парфенов И.П., Дибиров М.Д., Примасюк О.П. Критический анализ десятилетнего опыта применения эндоскопических транспапиллярных вмешательств в ургентном хирургическом стационаре // Клиническая медицина. - 2021. - №7-8. - С.457-464.

- Kumbhari V., Sinha A., Reddy A., Afghani E., Cotsalas D., Patel YA, Storm AC, Khashab MA, Kalloo AN, Singh VK. Algorithm for the management of ERCP-related perforations. Gastrointest. Endosc. 2016; 83(5): 934-943.

- Cirocci R., Kelly MD, Griffits EA, Tabola R., Sartelli M., Carlini L., Ghersi S., Saverio SD. A systematic review of the management and outcome of ERCP related duodenal perforations using a standardized classification system. Surgeon. 2017; 15(6): 379-387.

- Kim BS, Kim IG, Ryu BY, Kim JH, Yoo KS., Baik GH, Kim JB, Jeon JY. Management of endoscopic retrograde cholangiopancreatography-related perforations. J. Korean Surg. Soc. 2011; 81(3):1 95-204. 10.4174/jkss.20- 11.81.3.195.