Минусинский ленточный бор в условиях загрязнения неорганической пылью

Автор: Григоренко Алена Валерьевна

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Лесные ресурсы

Статья в выпуске: 1-3 т.16, 2014 года.

Бесплатный доступ

В статье исследовано воздействие выбросов неорганической пыли от предприятия теплоэнергетики на лесные экосистемы на примере уникального Минусинского ленточного бора. В унифицированной программе «УПРЗА-Эколог» (версия 3.0) произведен расчет концентрации пыли в приземной атмосфере на территории бора. Проведены исследования содержания взвешенных веществ в снежном покрове, сравнение концентраций пыли в снеге на открытых участках и участках под пологом леса.

Лесные экосистемы, пылепоглощение, аккумуляция, взвешенные вещества, теплоэнергетика

Короткий адрес: https://sciup.org/148202854

IDR: 148202854 | УДК: 504.3.054

Текст научной статьи Минусинский ленточный бор в условиях загрязнения неорганической пылью

На сегодняшний день продолжается деградация лесов, расположенных вокруг промышленных городов, возникшая ещё в конце ХХ вв., когда на фоне ежегодного возрастания количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферу резко увеличилось воздействие на лесные экосистемы. Это привело к сокращению площади лесов, их деструкции и деградации. Наиболее уязвимы лесные экосистемы, расположенные вблизи предприятий разных отраслей цветной металлургии, предприятий по выработке тепловой и электрической энергии, при работе которых происходит образование и выброс в окружающую среду окислов азота, углерода, сернистого ангидрида, взвешенных веществ, тяжелых металлов [1].

Лес имеет огромное значение в жизни общества как фактор окружающей природной среды, с помощью которого возможна ее экологическая стабилизация. Лес как компонент биосферы способствует сохранению другого жизненно важного компонента – атмосферного воздуха. Лесные экосистемы могут влиять на его состав, поглощая и накапливая различные химические вещества, способствуя очищению атмосферы. Одной из важнейших функций лесных экосистем является пылепоглощение. Было установлено что, сосняки разнотравные (листовой индекс 2,8 га/кг) способны аккумулировать до 70 кг/га пыли за зимний период, сосняки бруснично-разнотравные (листовой индекс 4,1 га) способны задерживать около 103 кг/га. При наличии лесных массивов на пути переноса взвешенных веществ происходит их аккумуляция пологом

леса, имеющим огромную поверхность зеленой фитомассы – так исключается дальнейшее загрязнение окружающей среды взвешенными веществами [2]. Сохранение экологического потенциала и функций леса – необходимое условие поддержания экологического равновесия, безопасного и устойчивого развития нашей страны [3].

Цель работы: оценка влияния выбросов неорганической пыли (содержащей 70-20% двуокиси кремния) ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» на Минусинский ленточный бор.

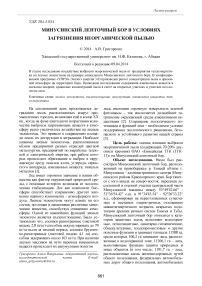

Объект исследования. Нами был рассмотрен Минусинский ленточный бор, расположенный на правобережье р. Енисей вблизи г. Минусинска – административного центра Минусинского района Красноярского края. Бор тянется с юго-запада на северо-восток, пересекая лесостепной и степной участки центральной части Минусинской впадины между 53°49′42.66″ -53°36′54.42″ с.ш. и 91°34′43.54″ - 92°26′33.22″ в.д., сформирован на переотложенных супесчаных и песчаных озерно-речных отложениях нижнечетвертичного возраста, вскрытых водотоками древних речных систем Енисея и Тубы. Минусинский ленточный бор относится к категории защитных лесов, выполняет водоохранные, почвозащитные, санитарно-гигиенические, общекультурные, плодопромысловые и другие полезные функции и занимает площадь 11588 га, среди которых 100,2 га занимают леса, расположенные в водоохранной зоне; 11306,1 га – леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов (в том числе: 1191,7 га – леса, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации; 10114,4 га - зеленые зоны, лесопарки), а так же 181,7 га - нерестоохранные полосы лесов [4]. Основным промышленным предприятием Минусинского района, имеющим наибольшие выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, является ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» Филиал

«Минусинская ТЭЦ», расположенное в 3 км от Минусинского бора (рис. 1). Вследствие того, что преобладающим направлением ветра в течение года является юго-западное направление, расположенный вблизи ТЭЦ Минусинский бор подвергается значительному негативному воздействию.

Рис. 1. Карта-схема расположения ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» Филиала «Минусинская ТЭЦ»

Минусинская ТЭЦ - основной источник тепла в г. Минусинске, установленная электрическая мощность которой составляет 85 МВт, тепловая мощность - 330,4 Гкал/ч. Топливом является бурый уголь Канско-Ачинского месторождения. Основными объектами на ТЭЦ, имеющими организованные источники выбросов в атмосферу, являются первый энергоблок с энергетическим котлом БКЗ 420-140-ПТ-2 и пиково-пусковая котельная с 4 котлами БКЗ-75-39ФБ. Удаление дымовых газов от этих источников производится через две трубы высотой 250 и 100 м соответственно. Одним из основных загрязняющих веществ, поступающих от ТЭЦ в атмосферу, является пыль неорганическая (содержащая 70-20% двуокиси кремния). Ежегодно в результате работы котлов пусковой котельной в атмосферу поступает 13246,1 тонн неорганической пыли, от первого энергоблока - 10879 тонн. Наибольшее количество выбросов приходится на отопительный период. Очень нагретые выбросы (Т=140°С) Минусинской ТЭЦ способны переноситься на большие расстояния, загрязняя значительные территории. Максимальная концентрация загрязняющего вещества в приземном слое атмосферы в зависимости от метеоусловий может находиться на расстоянии 10-50 высот дымовой трубы от источника загрязнения [5].

Методика исследования. На основе «Методики расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах промышленных предприятий (ОНД-86)» Госкомгидромета в унифицированной программе «УПРЗА-Эколог» (версия 3.0) нами был произведен расчет рассеивания неорганической пыли (код вещества 2908), выброшенной от организованных источников ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)». Также рассмотрено влияние ОАО «Енисейская ТГК» Филиала «Минусинская ТЭЦ» на лесную экосистему на основе изучения косвенного показателя загрязнения, такого, как содержание взвешенных веществ в снежном покрове. Снежный покров способен извлекать из атмосферы загрязняющие вещества, сорбируя и аккумулируя их в своей массе. По одной пробе по всей толще снежного покрова можно получить данные о загрязнении за период от образования устойчивого снежного покрова до момента отбора пробы. Так как снежный покров на территории района исследования начинает формироваться к концу октября, к середине ноября образуя устойчивый снежный покров, а отбор проб производился в конце февраля, то нами было проанализировано распределение направлений ветра за данный период. Исследование содержания взвешенных веществ проведено по преобладающему направлению (юго-западному), доля которого за этот период составила 47%. Снежный покров изучался согласно общепринятым методикам (в период максимальных снего- запасов [6]. Образцы снега были отобраны с помощью весового снегомера (ВС-43) в количестве 45 штук.

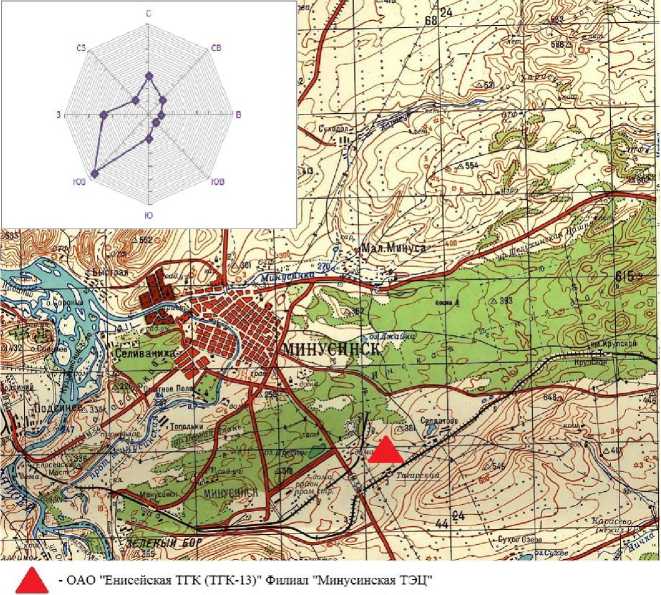

Результаты и их обсуждение. На основе расчета величин концентраций в программе «УПРЗА-Эколог» была получена карта-схема распределения неорганической пыли, образующейся при сжигании органического топлива Минусинской ТЭЦ. Расчётных точек – 22, расчётных площадок – 1 (узлов расчётной сетки – 1015). Значения приземных концентраций в каждой расчетной точке в атмосферном воздухе представляют собой суммарные максимально достижимые концентрации, соответствующие наиболее неблагоприятным метеорологическим условиям (рис. 2).

Vr пивные пАтначениа:

Рис. 2. Карта-схема распределения неорганической пыли, поступающей в атмосферный воздух от ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13) Филиала «Минусинская ТЭЦ»

Значения наибольших концентраций взвешенных веществ (1-3ПДК) не выходят за пределы ориентировочной санитарно-защитной зоны предприятия. Максимальная расчётная приземная концентрация (Cм), выраженная в долях ПДК населенных мест на границе СЗЗ составляет 0,42. Как видно из карты рассеивания воздействие Минусинской ТЭЦ на Минусинский бор незначительно, основное влияние принимают на себя близлежащие к ТЭЦ участки, в которых средние расчетные приземные концентрации составляют 0,1ПДК. При удалении от ТЭЦ происходит снижение расчетной приземной концентрации взвешенных веществ. На расстоянии 5 км от ТЭЦ по преобладающему направлению ветра вклад предприятия снижается до 0,053 ПДК, на расстоянии 10 км – до 0,016 ПДК. Выявлена отрицательная корреляция (-0,76) между расчетной концентрацией неорганической пыли и расстоянием от источников загрязнения.

Исследования снежного покрова проводились в сосняках зеленомошной и разнотравной групп III-IV класса бонитета с примесью березы, лиственницы, осины и ели. Возраст древостоев составляет 70-80 лет, высота – 16-18 м, общий запас – 204-250 м³. Пробы отбирались как на участках под пологом леса, так и на открытых участках. Общий объем одной пробы составлял не менее 1,5 л талой воды. Для каждого снежного керна помимо содержания взвешенных веществ были определены высота и плотность.

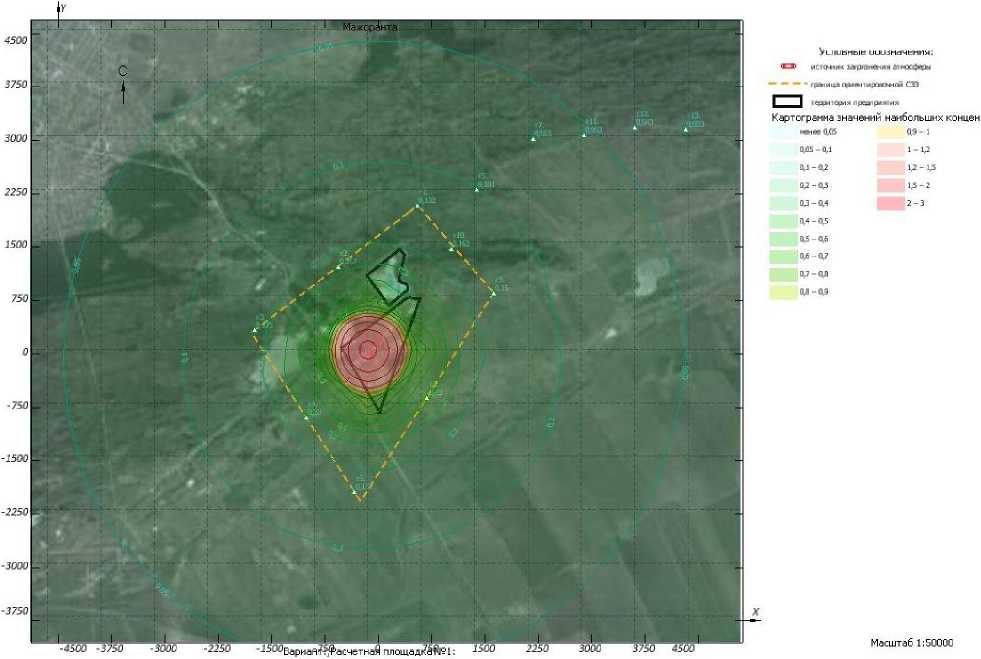

Высота снежного покрова варьирует в пределах от 12 до 34 см. Средняя высота составила 20,87 см. Плотность снежного покрова колеблется от 110 до 200 кг/м³, среднее значение составило 156 кг/м³.Значения водородного показателя варьируют в пределах от 6,33 до 7,38, среднее значение составляет 6,85. Точка для определения фоновой концентрации взвешенных веществ согласно розе ветров располагалась на расстоянии 7 км к западу от ТЭЦ (направление наименьшей повторяемости ветра). Фоновое содержание взвешенных веществ составило 8,2±1,3 мг/л. Высота снежного покрова – 18,5±1,5 см, значение рН – 6,9±0,2. Среднее значение содержания взвешенных веществ в отобранных пробах составляет 10,4 мг/л, что свидетельствует о превышении фонового значения. Самая близкая к «Минусинской ТЭЦ» точка отбора проб расположена на расстоянии 5 км от нее, где концентрация взвешенных веществ составила 8,1±0,8 мг/л, что не превышает фонового значения. Наиболее удаленная точка от источника загрязнения расположена на расстоянии 15 км, здесь содержание взвешенных веществ так же не превышает фоновое и составляет 8,2±1,3 мг/л. Максимальное загрязнение наблюдается на расстоянии 11 км от источника загрязнения и составляет 17,9±3,2 мг/л, что превышает фоновое значение в 2,2 раза. Зависимость содержания взвешенных веществ в снежном покрове от расстояния представлена на графике (рис. 3).

Рис. 3. Зависимость концентрации взвешенных веществ в снежном покрове от расстояния от источников загрязнения

Вышеуказанные значения параметров (содержание взвешенных веществ в снежном покрове, рН, высота керна) представляют собой усредненные значения между величинами, полученными на участках под пологом и за пологом леса на определенном расстоянии от ТЭЦ. Также нами было проведено сравнение содержания взвешенных веществ на участках под лесным пологом и на открытых участках (табл. 1).

Таблица 1. Количество взвешенных веществ в снеге под пологом леса и за пологом

|

Расстояние от источника загрязнения, км |

Участок под пологом, мг/л |

Участок за пологом, мг/л |

|

5 |

8,9 |

7,3 |

|

6 |

9,3 |

7,1 |

|

7 |

10,5 |

6,7 |

|

8 |

11,5 |

6,3 |

|

9 |

12,3 |

6,7 |

|

10 |

13,4 |

8,2 |

|

11 |

21,1 |

14,7 |

|

12 |

17,4 |

11,8 |

|

13 |

13,5 |

9,1 |

|

14 |

10,1 |

8,3 |

|

15 |

9,5 |

6,9 |

Среднее количество взвешенных веществ в снеге на открытых участках составило 8,4 мг/л, под пологом – 12,5 мг/л, т.е. разница в количестве взвешенных веществ на участках под пологом и за пологом леса на равных расстояниях от источников загрязнения в среднем составляет 4,1 мг/л. Наибольшее загрязнение отмечено на расстоянии 11 км от источника загрязнения: 21,1 мг/л – под пологом леса и 14,7 мг/л – за пологом. Количество взвешенных веществ в снеге на всех участках за пологом леса превышает соответствующее количество взвешенных веществ под пологом, вследствие чего можно сделать вывод о том, что Минусинский ленточный бор, произрастающий на пути переноса пыли, аккумулирует значительное количество взвешенных веществ.

Выводы: полученные приземные концентрации неорганической пыли (содержащей 7020% двуокиси кремния) не выявили превышения ПДК загрязнителя на территории Минусинского ленточного бора. С удалением от предприятия наблюдается постепенное снижение содержания взвешенных веществ в воздухе. Выявлена отрицательная корреляция (-0,76) между расчетной концентрацией неорганической пыли и расстоянием от источников загрязнения. Замеры концентраций взвешенных веществ в снежном покрове, напротив, выявили постепенное увеличение содержания пыли с расстоянием от ТЭЦ, значение наибольшей концентрации зафиксировано на расстоянии 11 км от источников загрязнения, затем наблюдается снижение показателей. Сопоставив полученные данные по количеству взвешенных веществ в снеге под пологом и за пологом леса можно сделать вывод о том, что лесной полог способствует аккумуляции взвешенных веществ за счет осаждения пыли и ее закрепления в снежном покрове.

Список литературы Минусинский ленточный бор в условиях загрязнения неорганической пылью

- Мусохранова, А.В. Влияние аэротехногенного загрязнения на формирование атмосферных осадков в различных климатических условиях/А.В. Мусохранова, А.А. Онучин//Ученые записки Российского государственного гидрометеорологического университета. 2013. № 28. С. 64-71.

- Грибов, А.И. Средообразующая роль лесных экосистем юга Средней Сибири. Монография. -Абакан: Хакасский государственный университет им.Н.Ф. Катанова, 1997. 160 с.

- Онучин, А.А. Эколого-экономическая оценка древесных ресурсов красноярского края/А.А. Онучин, В.А. Соколов, О.П. Втюрина и др.//Лесная таксация и лесоустройство. 2012. № 1(47). С. 116-122.

- Лесохозяйственный регламент Минусинского лесничества, утвержденный приказом министерства природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края от 22.12.2008 № 115-о.

- Бекетов, В.Е. Рассеивание загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и методики расчета приземных концентраций. Конспект лекций. -Харьков: ХНАГХ, 2011. 74 с.

- Наставление гидрометеорологическим станциям и постам. Вып. 1. РД 52.04.107-86. -Л.: Гидрометеоиздат, 1987. 181 с.