Миофасциальный синдром верхней конечности у больных межмышечной флегмоной плеча и предплечья

Автор: Красенков Ю.В., Татьянченко В.К., Давыденко А.В., Елисеев Г.Д., Чеснаков А.Н.

Журнал: Вестник Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова @vestnik-pirogov-center

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 4 т.18, 2023 года.

Бесплатный доступ

К категории больных с миофасциальным синдромом относятся пациенты, которые на дооперационном периоде имели повышение градиента тканевого давления (свыше 15 мм рт. ст.), а в послеоперационном периоде на этом фоне у них образовались триггерные зоны и дисфункция мышц на стороне операции (от 20 до 60%). Степень тяжести течения патологического процесса у 134 больных с флегмоной мягких тканей верхней конечности определяли по разработанной индивидуальной индексной шкале. В послеоперационном периоде у больных основной группы (n = 72) при проведении курса реабилитации были зафиксированы статистически значимые увеличения амплитуды и частоты биопотенциалов сокращения мышц, нормализация теста мышечной силы и существенное снижение выраженности миофасциального болевого синдрома. Степень дисфункции коррелирует со слабостью мышц верхней конечности, выявляемой при мышечном тестировании, и амплитудночастотными показателями тонического сокращения мышц. Так, при I степени по шкале определяется восстановление амплитуды и частоты биопотенциалов мышц, при II и III - приближение их к параметрам нормы. В работе использованы оригинальные методики диагностики, лечения и реабилитации.

Флегмона, верхняя конечность, диагностика, реабилитация, миофасциальный синдром

Короткий адрес: https://sciup.org/140302471

IDR: 140302471 | DOI: 10.25881/20728255_2023_18_4_83

Текст научной статьи Миофасциальный синдром верхней конечности у больных межмышечной флегмоной плеча и предплечья

Большое количество осложнений в отдаленном послеоперационном периоде после хирургического лечения флегмон верхней конечности (сохраняет свою актуальность на протяжении истории медицины [1]. Учитывая проведение специальной военной операции, количество хирургических операций на верхней конечности имеет тенденцию к росту. Основываясь на специфике деятельности участников операции, а также гражданских лиц, трудовая деятельность которых в подавляющем большинстве связана с физической нагрузкой, вопросы реабилитации и профилактики осложнений рассматриваемого контингента больных имеют высокую значимость [2]. Основываясь на данных литературы, можно заключить, что около 20–60% пациентов после хирургического вмешательства сталкиваются с мышечными дисфункциями различной степени проявления, которые влияют на их трудовую деятельность, и как следствия могут приводить к снижению качества жизни [3–5].

Цель исследования — повысить эффективность лечебно-диагностических мероприятий мышечной дисфункции верхней конечности, развившейся после хирургического лечения флегмоны плеча и предплечья, путем исследования патогенетической специфики миофасциального болевого синдрома.

Материалы и методы

Исследование носит ретроспективный характер в параллельных группах и проведено на базе отделения гнойной хирургии ГБУ РО «ГБСМП» в г. Ростове-на-Дону в период с 2016 по 2023 гг. В исследование были включены 134 пациента с флегмонами верхней конечности (сегменты: плечо и предплечье) I группа (контроль n = 62) и II группа (основная n = 72). Анализ результатов проводили до операции и через 6 месяцев после выписки из стационара, и реабилитационного этапа у больных II группы.

Согласно индексной шкале, пациенты были распределены на три подгруппы согласно степени тяжести

течения патологического процесса. Индексная оценочная шкала включала 9 признаков, по их совокупности включали балльную шкалу. Развитие ранних хирургических осложнений регистрировали по данным медицинских карт, а поздних — по данным обследования через 3, 6 месяцев после операции.

Лечебно-диагностический алгоритм таких пациентов был следующим:

-

• Сбор анамнеза заболевания, осмотр;

-

• Лабораторное обследование;

-

• Инструментальное: включало диагностику флегмоны мягких тканей и компартмент-синдрома по данным УЗИ мягких тканей и измерение тканевого давление (ТД) (Патент РФ №2699964) [6] портативным манометром «Stryker». В ходе исследования ТД мы получали четкое представление о тканевой гипертензии или же наличии компартмент-синдрома. Полученные данные использовались при определении тактики лечения с использованием балльной шкалы;

-

• Оперативное лечение компартмент-синдрома: если тканевая гипертензия не купировалась, или на момент обращения у пациента был зафиксирован уже компартмент-синдром, выполнялась фасциотомия фасциальных узлов целевых мышц пораженного сегмента верхней конечности, что позволяло снизить напряжение в фасциальном футляре и предотвратить развитие нейроишемических осложнений по типу синдрома позиционного сдавления компонентов фасциального футляра Патент РФ №2755169) [7];

-

• Оперативное лечение флегмоны: выполнялось традиционно, по проекционным линиям, предложенным Гостищевым В.К., дренирование и местное лечение ран в соответствии с Национальными клиническими рекомендациями по хирургии;

-

• Лекарственная терапия: антибактериальная терапия в соответствии с чувствительностью. Также противо-

- воспалительная, противоязвенная терапия. Инфузионная терапия по показаниям;

-

• Реабилитация. Не маловажным разделом лечения были диагностика тканевого давления, выраженности миофасциального болевого синдрома, тестирование мышечной функции и измерение биоэлектрической активности мышц в раннем послеоперационном периоде. Полученные данные позволяли корректировать физиотерапию (электромиостимуляцию) и лекарственную терапию, направленную на предотвращение возможных осложнений в отдаленном послеоперационном периоде (Патент РФ №2755388) [8];

-

• Исследование теста мышечной функции. Мышечную силу оценивали по методике А.Ф. Хабирова [9], учитывающей мышечную силу в положении сгибания верхней конечности в локтевом суставе по пятибалльной системе (от 0 до 5 баллов).

Статистические методы исследования:

Статистическую обработку данных производили с помощью пакета программы Statistica 10.0 for Windows. Были использованы критерий Манна–Уитни, W критерий Уилкоксона.

Результаты исследования

Индивидуальная оценочная (балльная) шкала тяжести течения межмышечной флегмоны верхней конечности легла в основу лечебно-диагностического алгоритма определяющего не только тактику ведения пациента, но и план его послеоперационной реабилитации.

Балльный индекс рассчитывали суммируя баллы по показателю каждому из компонентов клинического, лабораторного и инструментального методов исследования (Табл. 1).

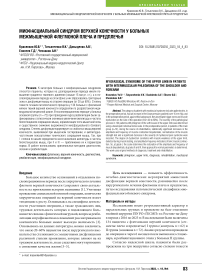

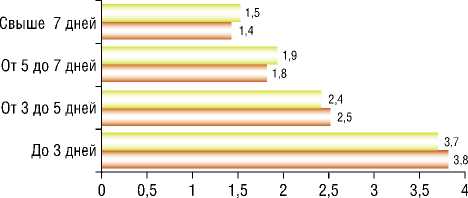

На рис. 1 приведено распределение пациентов I и II клинических групп согласно шкале индексной оценки тяжести течения межмышечной флегмоны верхней конечности.

Табл. 1. Балльная оценочная шкала тяжести течения патологического процесса

|

№ п/п |

Критерии |

Бальная оценка |

||||

|

0 |

1 |

2 |

3 |

4 |

||

|

1. |

Сроки заболевания до поступления в стационар (сутки) (n = 134) |

Показатель отсутствует |

до 3 |

От 3 до 5 |

От 5 до 7 |

Свыше 7 |

|

2. |

Возрастная группа (n = 134) |

Показатель отсутствует |

Юношеский |

I зрелый |

II зрелый |

Пожилой |

|

3. |

Мочевина (моль/л) (n = 134) |

До 4,0 |

4,1-5,0 |

5,1-6,0 |

6,1-7,0 |

Свыше 7,0 |

|

4. |

СОЭ (мм/час) (n = 134) |

До 10,0 |

От 10 до 20 |

От 21 до 30 |

От 31 до 40 |

Свыше 40 |

|

5. |

Признак ССВР (n = 134) |

Показатель отсутствует |

2 признака |

3 признака |

4 |

Свыше 4 признаков |

|

6. |

Размер абсцесса (УЗИ) (см2) (n = 134) |

Показатель отсутствует |

До 30 |

От 30 до 40 |

От 40 до 50 |

Свыше 50 |

|

7. |

Показатель тканевого давления (мм рт.ст.) (n = 134) |

До 10 |

От 10 до 20 |

От 20 до 30 |

От 30 до 40 |

Свыше 40 |

|

8. |

Величина амплитуды биопотенциалов действия «целевых» мышц верхней конечности (ЭМГ) (мкВ) (n = 134) |

Более 500 |

От 500 до 400 |

От 400 до 300 |

От 300 до 200 |

Менее 200 |

|

9. |

Показатель выраженности МФБС (в баллах) (n = 134) |

Показатель отсутствует |

От 30 до 35 |

От 36 до 40 |

От 41 до 45 |

Свыше 45 |

Рис. 1. Распределение больных с флегмоной плеча по оценочной шкале.

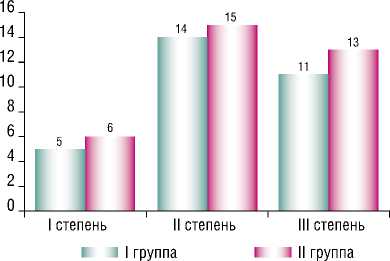

Рис. 2. Распределение больных с флегмоной предплечья по оценочной

Из данных представленных на рис. 1 и 2 явствует, что I степень течения патологического процесса выявлена у 17,9% больных обеих клинических групп, II степень у 47,8% и III степени у 34,3%.

Разработанная нами оценочная шкала легла в основу лечебно-диагностического алгоритма для больных основной группы (n = 72).

Так при I степени (n = 11) показано вскрытие флегмоны, хирургическая обработка раны с использованием антисептиков, ультразвуковой кавитации раны. Угроза развития компартмент-синдрома была у 6 больных. После мониторинга тканевого давления им выполнена декомпрессивная фасциотомия в области одного из фасциальных узлов. Закрытие раны проводили путем наложения первичных швов над перфорированным дренажем.

При II степени (n = 33) всем больным перед операцией выполнена декомпрессивная фасциотомия. После вскрытия флегмоны и хирургической обработки раны использовали метод ультразвуковой кавитации и местно озонотерапию (со 2 дня). Рану вели открытым способом или закрывали вторичными швами. В послеоперационном периоде у больных этой группы показан курс противорубцовой терапии и терапии дисфункции мышц оперированного сегмента конечности.

Пациентам с III степенью (n = 28) течения патологического процесса по балльной шкале показано вскрытие флегмоны. По показаниям перед операцией выполняли декомпрессивную фасциотомию. При обработке гнойной раны использовали метод ультразвуковой кавитации, озонотера-пию местно и внутривенно. В послеоперационном периоде у 10 из 28 больных (42,9%) наблюдалась тканевая гипертензия. Рану вели открытым способов. У 8 больных (28,5%) спустя 15–18 суток после операции рану закрыли путем закрытия трансплантатом по оригинальной методике [10].

Таким образом, на основании индивидуальной индексной шкалы и результатов патоморфологических исследований нами была впервые предложена научная концепция, которая легла в основу лечебно-диагностического алгоритма, предусматривающая не только тактику хирургического лечения больных с флегмоной верхней конечности и компартмент-синдромом, но реабилитационную терапию в послеоперационном периоде.

_____ I группа _____ II группа

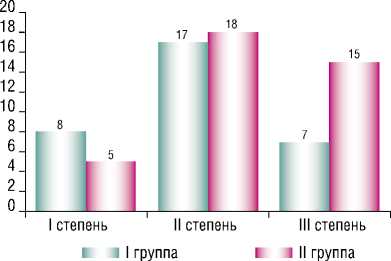

Рис. 3. Показатели выраженности миофасциального болевого синдрома до операции в баллах М±Sx (участники обеих групп).

____ Плечо Предплечье

Рис. 4. Показатели исследования теста мышечной функции плеча и предплечья до операции (участники обеих групп).

Сред, частота 1/с ____ Средн, ампл. мкВ

Сумм. Ампл., мВ/с = Макс. ампл. мкВ

Рис. 5. Показатели биоэлектрической активности целевых мышц плеча и предплечья (участники обеих групп).

Полученные параметры по выраженности ВМБС, теста мышечной функции и биоэлектрической активности представлены на рис. 3, 4, 5.

Исследуемые параметры до операции у рассматриваемого контингента (I и II группы) статистически достоверно не отличались (р>0,05) (Рис. 3–5).

Рассматриваемые нами параметры до операции у исследуемого контингента (I и II группы) статистически достоверно не отличались (р>0,05).

В данной работе основное внимание направлено на реабилитационный период пациентов, функциональность верхней конечности после операвтиного вмешательства после проведения оперативного пособия.

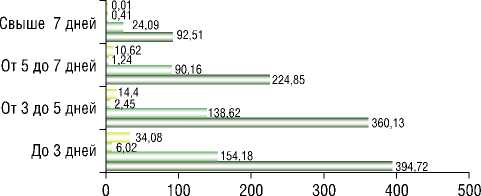

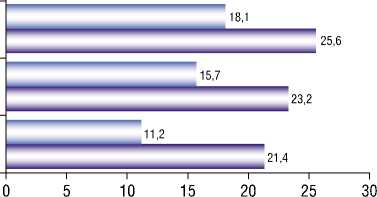

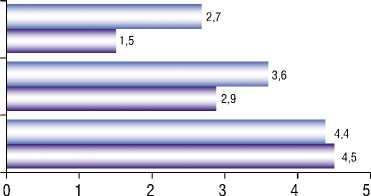

Через 6 месяцев после операции у больных I группы и реабилитационного этапа у больных II группы, мы произвели их мониторинг с целью оценки полученных результатов, и изучения эффективности лечебно-диагностических мероприятий (Рис. 6–8).

Из представленного на рис. 6 материала явствует, что выраженность болевого синдрома коррелировала со степенью тяжести.

Результаты теста мышечной силы (М±Sx) контингента контрольный группы: I степень ~21,4 (р = 0,031); II степень ~23,2 (р = 0,012); III степень ~25,6 (р = 0,163). Показатели контингента основной группы: I степень ~11,2 (р = 0,000); II степень ~15,7 (р = 0,000); III степенью ~18,1 (р = 0,001). Слабая динамика зафиксирована лишь у участников II группы.

Тестирование мышц пораженного сегмента верхней конечности способствовало определению снижения мышечной силы и ее взаимосвязь со степенью тяжести процесса.

Результаты теста мышечной функции (М±Sx) контингента контрольный группы: I степень ~4,4 (р = 0,021); II степень ~2,8 (р = 0,000); III степень ~1,4 (р = 0,000). Результаты теста мышечной силы (М±Sx) контингента основной группы были следующими: I степень ~4,3 (р = 0,031); II степень ~3,7 (р = 0,000); III степенью ~2,8 (р = 0,011). Лучшая динамика была зафиксирована у пациентов основной группы, вошедших в I и II подгруппы по степени тяжести. Вторая и третья подгруппы пациентов по степеням тяжести контрольной группы исследования показали низкую динамику через 6 месяцев, различия были статистически незначимы. Снижение мышечной функции верхней конечности для любого человека несет существенного отражение на его повседневной жизни не только в быту, но и в трудовой деятельности, в некоторых случаях это может оказать серьезное снижение качество жизни, ведь подавляющее большинство пациентов обеих групп было представлено работниками сфер строительства, сельского хозяйства, прочей физической деятельности.

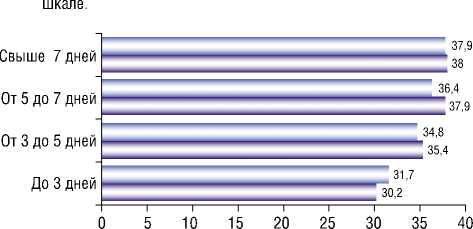

Динамические изменения при измерении биоэлектрической активности при произвольном тоническом сокращении мышц пораженного сегмента спустя 6 месяцев после оперативного лечения у пациентов I (контрольной) и II (основной) групп представлены на рис. 8.

Из представленных данных следует, что спустя 6 месяцев после операции у контингента II группы только при

_____ I группа _____ II группа

Рис. 6. Показатели выраженности миофасциального болевого синдрома после операции.

_____ I группа _____ II группа

Рис. 7. Показатели исследования теста мышечной функции после операции.

III степень (II гр.)

Ill степень (I гр.)

II степень (II гр.)

II степень (I гр.)

I степень (II гр.)

I степень (I гр.)

" 0.01

°Й1 — 92 41

" 67,82

~ 41.82

_________ 167 65

265,32

о

35,84

24 48

160,92

482,85

799,31

800 1000

Сред.частота1/с

Сумм. Ампл., мВ/с

Средн, ампл. мкВ

Макс. ампл. мкВ

Рис. 8. Показатели биоэлектрической активности мышц через 6 мес. после операции.

I степени тяжести улучшались амплитудно-частотные показатели интерференционной кривой при ее тоническом сокращении (р<0,05).

Контроль результатов проведенный через полгода после операции показал также, что у контингента основной группы исследования (оригинальные методики) отмечается резкая положительная динамика по интенсивности ЭМГ-активности. Эта динамика заключалась в следующем: рост частотных и амплитудных показателей интерференционной кривой тонического, произвольного, мышечного сокращений.

Положительные результаты лечения основной группы отражались и в статистически значимых показателях ВМБС.

Так, мышечная сила восстановилась у пациентов со II (+24,1%, р = 0,010) и III (+80%, р = 0,001) степенью тяжести процесса.

Заключение

В ходе проведенной работы нами были установлены 3 степени тяжести течения патологического процесса в функциональном аспекте верхней конечности (сегменты плечо и предплечье). Данные степени различаются по функциональному состоянию мышц, биоэлектрической активности мышц и мышечной силы. Было установлено, что степень мышечной дисфункции коррелирует со слабостью мышц. Низкие амплитудно-частотные показатели тонического сокращения прямо пропорциональны высокой мышечной слабости. Дифференцированный подход к определению тактики оперативного лечения в комплексе с курсами реабилитации приводят к успешной адаптации мышц к новым условиям функционирования (после фасциотомии). Так, через 6 месяцев после операции и курса реабилитационной терапии положительные результаты в I группе составили 54,8% (n = 34), а во II группе 91,7% (n = 66). При этом количество неудовлетворительных результатов во II группе составило 0% (n = 0) против 25% (n = 15) в I группе.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов (The authors declare no conflict of interest).

Список литературы Миофасциальный синдром верхней конечности у больных межмышечной флегмоной плеча и предплечья

- Крайнюков П.Е., Кочиш А.Ю., Кокорин В.В., Денисов А.В., Кудя-шев А.Л., Матвеев С.А. Вклад Н.И. Пирогова в развитие хирургии конечностей // Вестник Национального медико-хирургического Центра им. Н.И. Пирогова. - 2020. - Т.15. - №3-1. - С.56-61.

- Krajnyukov PE, Kochish AYU, Kokorin VV, Denisov AV, Kudyashev AL, Matveev SA. Vklad N.I. Pirogova v razvitie hirurgii konechnostej. Vestnik Nacional'nogo mediko-hirurgicheskogo Centra im. N.I. Pirogova. 2020; 15(3-1): 56-61. (In Russ.)]. DOI: 10.25881/BPNMSC.2020.61.32.023

- Аль-Канани Э.С., Гостищев В.К., Ярош А.Л., и др. Лечение гнойной инфекции мягких тканей: от истории к настоящему (литературный обзор) // Актуальные проблемы медицины. - 2020. - Т.43. - №1. - С.155-164.

- Al-Kanani ES, Gostishchev VK, Yarosh AL, et al. Treatment of purulent infection of soft tissues: from history to the present (literature review). Aktual'nye problemy mediciny. 2020; 43(1): 155-164. (In Russ.).

- Malizos KN, Papadopoulou ZK, Ziogkou AN, et al. Infections of Deep Hand and Wrist Compartments. Microorganisms. 2020; 8(6): 838. 10.3390/ microorganisms8060838. DOI: 10.3390/microorganisms8060838

- Tan L. Brachial muscle injury resulting in acute compartment syndrome of the upper arm: a case report and literature review. BMC Musculoskeletal Disorders. 2021; 22(1): 1-4.

- Maniar R, Hussain A, Rehman M, et al. Unusual presentation of acute compartment syndrome of the forearm and hand. BMJ Case Reports CP. 2020; 13(9): e235980. DOI: 10.1136/bcr-2020-235980

- Патент РФ на изобретение №2699964/ 11.09.2018. Бюл.№26. Бякова Е.Н., Красенков Ю.В., Татьянченко В.К. и др. Способ диагностики межмышечной флегмоны конечности.

- Patent RUS №2699964/ 11.09.2018. Bull. №26 Byakova EN, Krasenkov YuV, Tatyanchenko VK, et al. A method for diagnosing intermuscular phlegmon of an extremity. (In Russ.)].

- Патент РФ на изобретение №2755169/ 13.09.21. Бюл.№26. Красенков Ю.В., Татьянченко В.К., Давыденко А.В. и др. Способ лечения острого тканевого гипертензионного синдрома при сочетанной межмышечной флегмоне верхней конечности.

- Patent RUS №2755169/ 13.09.21. Byul. №26. Krasenkov YuV, Tatyanchenko VK, Davydenko AV, et al. A method for the treatment of acute tissue hypertension syndrome with combined intermuscular phlegmon of the upper limb. (In Russ.).

- Патент РФ на изобретение №2755388/ 15.09.21. Бюл. №4. Красенков Ю.В., Татьянченко В.К., Панченко Д.В. и др. Способ профилактики миофасциальной дисфункции при лечении глубоких межмышечных флегмон конечностей в послеоперационном периоде.

- Patent RUS №2755388/ 15.09.21. Byul. №4. Krasenkov YUV, Tatyanchenko VK, Panchenko DV, et al. A method for preventing myofascial dysfunction in the treatment of deep intermuscular phlegmon of the extremities in the postoperative period. (In Russ.).

- Хабиров Ф.А., Хабиров Р.А. Мышечная боль. Казань, 1995. 207 с.

- Khabirov FA, Khabirov RA. Muscle pain. Kazan, 1995. 207 p. (In Russ.).

- Патент РФ на изобретение №2709726/ 14.01.19. Бюл. №4. Красенков Ю.В., Татьянченко В.К., Хамад Т.М. и др. Способ закрытия дефекта после хирургическоо лечения мягких тканей верхней конечности.

- Patent RUS №2755388/ 15.09.21. Byul. №4. Krasenkov YUV, Tatyanchenko VK, Panchenko DV, et al. A method for preventing myofascial dysfunction in the treatment of deep intermuscular phlegmon of the extremities in the postoperative period. (In Russ.).