Миофункциональный подход в коррекции речи у детей с орофациальными нарушениями

Автор: Петрикова Елена Юрьевна, Медведева Анна Евгеньевна, Коробейникова Евгения Николаевна

Журнал: Симбирский научный Вестник @snv-ulsu

Статья в выпуске: 4 (38), 2019 года.

Бесплатный доступ

Чаще всего у детей в дошкольном возрасте отмечаются различные орофациальные нарушения: укороченная длина или аномальное прикрепление уздечки языка, амимичность губ, сглаженность носогубных складок, сверхкомплектные зубы, гипотонус/гипертонус круговой мышцы рта. Поэтому коррекционную работу по нормализации звукопроизношения у дошкольников необходимо строить в зависимости от конкретной аномалии в строении артикуляционного аппарата. Чем раньше выявлено нарушение, тем легче проходит ортодонтическое лечение и логопедическое воздействие. При этом у 30 % дошкольников к 7 годам лечение не окончено, у 40 % возникают различные рецидивы и только 30 % детей получают положительный (удовлетворительный) результат. В статье выявлены особенности речевого развития детей с орофациальными нарушениями, которые влияют на их речевое развитие, что вызывает необходимость использования в логопедической работе трейнера "INFANT" для профилактики аномалий зубо-челюстно-лицевого развития и коррекции стойких нарушений звукопроизношения, а также повышения эффективности проведения всей логопедической работы, направленной на коррекцию экспрессивной стороны речи не только у детей с нормальным речевым развитием или ФФН, но и у детей с системным нарушением речи.

Нарушения речи, орофациальные нарушения, органы артикуляции, осрди, одпитсд, ммд, ффн, системные нарушения речи

Короткий адрес: https://sciup.org/14116340

IDR: 14116340

Текст научной статьи Миофункциональный подход в коррекции речи у детей с орофациальными нарушениями

Речь — это не только основное средство общения для людей, но и основа формирования и развития высших психических функций, прежде всего мышления.

Основными условиями хорошо развитой речи являются нормальное функционирование головного мозга и проводящих путей, правильное функционирование органов артикуляционного аппарата, нормальный слух, полноценное рече- вое общение и окружение. К органам артикуляционного аппарата относят органы дыхания, жевания, голосовые связки; носовую и ротовую полость, гортань (резонаторы); нижнюю челюсть, зубы, язык, губы, твердое и мягкое нёбо (артикуляторы).

Однако, согласно недавним исследованиям, риску возникновения миофункциональных нарушений подвержены 90 % населения России (примерно 16 486 280 детей). Это говорит о необходимости поиска эффективных методов устранения данных патологий.

Чаще всего у детей в дошкольном возрасте отмечаются укороченная длина или аномальное прикрепление уздечки языка, амимичность губ, сглаженность носогубных складок, сверхкомплектные зубы, гипотонус/гипертонус круговой мышцы рта. Поэтому коррекционную работу по нормализации звукопроизношения у дошкольников необходимо осуществлять в зависимости от конкретной аномалии в строении артикуляционного аппарата. Только взаимодействие в работе логопеда и ортодонта позволит своевременно выявлять и устранять подобные аномалии, приводящие к речевой патологии.

По данным исследований (Н. Г. Снагина, Е. А. Сальковская, С. М. Липец), сложность коррекции миофункциональных нарушений напрямую зависит от возраста ребёнка [10].

Чем раньше выявлено нарушение, тем легче проходит ортодонтическое лечение и логопедическое воздействие. При этом у 30 % дошкольников к 7 годам лечение не окончено, у 40 % возникают различные рецидивы и только 30 % детей получают положительный (удовлетворительный) результат (Т.Ф. Виноградова, Ю. М. Малыгин) [3].

Несмотря на то, что на сегодняшний день профилактическую работу проводят ортодонты и логопеды, владеющими новыми миофункциональными методиками лечения, большинство родителей не придают значения тому, что коррекцией зубочелюстных аномалий необходимо заниматься с самого раннего возраста, и ждут смены молочных зубов (окончания роста и формирования нижней челюсти) для начала работы. Исследованием данной проблемы в нашей стране занимаются Е. Ф. Архипова, Н. С. Бабие-ва, Т. И. Дубровина, Я. В. Костина, О. С. Орлова, Е. А. Сатыго Г. Д. Тарасова, В. М. Чапала и др. [1—2, 7—9, 11].

Большое влияние на формирование зубочелюстной системы оказывают неправильно сформировавшиеся функции дыхания, глотания и жевания.

Ротовой или смешанный тип дыхания формируется при затрудненном прохождении струи воздуха через носоглотку. Отвыкая дышать носом из-за частых простудных заболеваний или в силу наличия аденопатии, ребенок приобретает ротовой тип дыхания. При этом типе дыхания вдох и выдох происходят через постоянно открытый рот, что приводит к изменению конфигурации ноздрей, а в дальнейшем, при отсутствии своевременной коррекции, — к увеличению нижней трети лица. Верхняя челюсть, как правило, сужена в боках, искривлена носовая перегородка. Кроме того, с возрастом у таких детей формируются узкие плечи и впалая грудь, нередко отмечается развитие хейлита из-за частого облизывания губ, а также меняется тембр голоса.

Привычка к ротовому дыханию остается у ребенка даже после устранения причины затруднения дыхания. Таким детям необходимо пройти курс работы с ортодонтом и логопедом, пока они не научатся дышать через нос.

При неправильном грудном вскармливании или длительном кормлении через соску у годовалых детей отмечается значительная задержка в формировании функций жевания и глотания. В дошкольном возрасте такой ребенок постоянно открывает или приоткрывает рот в состоянии покоя и в процессе речи, язык располагает между зубами верхней и нижней челюсти, что способствует не только нарушению артикуляции, но и значительным изменениям в челюстнолицевой области.

Жевательная функция, как правило, у дошкольников с неправильным соотношением в развитии нижней и верхней челюсти значительно затруднена.

При глубоком резцовом перекрытии ребенок не может активно разжевывать пищу, поэтому процесс еды растягивается на долгое время. К нарушению артикуляции могут приводить не только аномалии прикуса, но и раннее удаление молочного зуба при отсутствии протезирования после этого.

Применение миофункциональных методов лечения в период активного роста и формирования челюстей обязательно, так как оно обеспечивает реализацию потенции роста челюстей и достижение устойчивых результатов. С этой целью логопеды, детские стоматологи и ортодонты применяют специальные вестибулярные пластинки с проволочной заслонкой (для правильного позиционирования языка) или бусинкой (для разминки языка перед проведением специализированных упражнений) и трейнеры (мягкие силиконовые миофункциональные по- зиционеры, корректирующие положение языка и способствующие нормализации мышечного баланса приоральных и внутриоральных мягких тканей). Это позволяет логопеду в процессе работы с ребёнком ускорить постановку многих звуков, имеющих сложную артикуляцию.

Для использования вестибулярных пластинок и трейнеров не требуется снятие слепка с челюсти или индивидуальное изготовление, что позволяет наиболее простым и безболезненным способом устранить нарушения прикуса на ранней стадии.

Миофункциональные трейнеры изготавливают из эластичного силикона, совершенно индифферентного к тканям полости рта, без запаха и каких-либо привкусов и, соответственно, безопасного для детей. Трейнеры из-за высокой гибкости легко адаптируются к индивидуальным особенностям строения артикуляционного аппарата ребенка; они не вызывают раздражения слизистой оболочки полости рта, не приобретают неприятного запаха и не меняют цвет в процессе использования.

Высокую эффективность применения миофункционального трейнера “INFANT” в коррекции и профилактике речевых нарушений у детей 3—4 лет доказала в своих исследованиях Е. Ф. Архипова, доктор педагогических наук, профессор МПГУ (г. Москва) [1].

Основной целью этой модели трейнера являются:

-

• улучшение носового дыхания;

-

• тренировка мускулатуры для обеспечения правильного положения языка и губ в покое;

-

• коррекция неправильного типа глотания;

-

• устранение «вредных» привычек губ и языка;

-

• обеспечение правильного челюстно

лицевого развития.

Трейнер “INFANT” можно использовать индивидуально или на подгрупповых занятиях. Он состоит из маркетного язычка (учит правильно располагать кончик языка в покое), губных бамперов (снимают избыточное давление нижней губы на зубной ряд), каналов для зубов (выравнивание зубов фронтального отдела), ограничителей положения языка (коррекция межзубного прокладывания языка, стимулирование носового дыхания). Работа с трейнером включает несколько этапов: 1 — коррекция вредных привычек (4—6 месяцев); 2 — развитие зубных дуг (4—6 месяцев); 3 — окончательное выравнивание и ретенция (4—6 месяцев). Параллельно с основными задачами проводятся упражнения с целью нормализации функций жевания, глота- ния, совершенствования звукопроизношения. Детям рекомендуется использовать трейнер 2 раза в день в течение 10—15 мин, а также на ночь (при недоразвитии нижней челюсти). Благодаря такому режиму использования трейнера у детей отмечалось исправление прикуса, устранение сагиттальной щели, нормализация функции жевания и глотания, развитие фонематического слуха и произношения шипящих/свис-тящих звуков; кроме того, трейнер способствовал нормальному формированию апикального базиса зубных дуг.

Исходя из вышесказанного, авторами была выдвинута гипотеза, которая заключается в предположении, что использование в логопедической работе трейнера “INFANT” будет способствовать не только профилактике аномалий зубо-челюстно-лицевого развития, но и предупреждению и коррекции стойких, труднопод-дающихся нарушений звукопроизношения, повышению эффективности проведения всей логопедической работы, направленной на коррекцию экспрессивной стороны речи не только у детей с нормальным речевым развитием или фонетико-фонематическим недоразвитием (ФФН), но и у детей с системным нарушением речи.

Данный вывод основан на том, что целью применения трейнера “INFANT” является активизация и усиление проприоцептивной и кинестетической афферентации в артикуляционном, голосовом и дыхательном отделах речевого аппарата.

В подтверждение гипотезы нами было проведено обследование анатомического строения и тонуса мышц лицевой, губной и язычной мускулатуры у детей 4—5 лет, имеющих различные орофациальные нарушения, а также выявлены специфические особенности их речи.

Исследование проводилось в апреле-мае 2019 года на базе ГБУ ЦСПСиД «Печатники», где находятся дети дошкольного возраста, испытывающие трудности в произносительной стороне речи, обусловленные различными видами орофациальных нарушений, из отделения ОСРДИ (отделение социальной реабилитации детей-инвалидов) и дошкольники, не имеющие нарушений речи, из отделения ОДПиТСД (отделение дневного пребывания и творческой социализации детей).

Объектом исследования были нарушения речи дошкольников 4—5 лет с орофациальными проблемами; предметом исследования — разработка, организация, апробирование коррекционной логопедической работы, направ- ленной на профилактику и устранение нарушений звукопроизношения у детей 4—5 лет с орофациальными проблемами с применением миофункционального трейнера.

Авторами ставились следующие задачи:

-

1. Исследование анатомического строения органов артикуляции.

-

2. Исследование состояния тонуса мышц лицевой, губной и язычной мускулатуры.

-

3. Исследование уровня сформированно-сти звукопроизношения при моторной алалии, выявление статистики монофункциональных нарушений.

-

4. Научное обоснование целесообразности применения трейнера в логопедической работе с дошкольниками, имеющими орофациальные нарушения и моторную алалию.

-

5. Разработка и апробирование комплексов логопедических упражнений для коррекции речевых нарушений с использованием трейнера.

-

6. Разработка количественно-качественной системы оценки эффективности применения трейнера в процессе логопедической работы.

-

7. Анализ результатов контрольного эксперимента и обобщение результатов использования трейнера.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Материалы и методы исследования включали:

-

• анализ общей и специальной литературы по данной проблеме;

-

• сбор анамнестических данных;

-

• организацию и проведение психологопедагогического эксперимента;

-

• количественный и качественный анализ полученных данных;

-

• статистическую обработку результатов.

Выборка группы испытуемых. В исследовании принимали участие 2 группы испытуемых: контрольная группа — дети дошкольного возраста, не имеющие речевой патологии (см. табл. 1); вторая (экспериментальная) группа — дети дошкольного возраста, у которых отмечались трудности в произносительной стороне речи, обусловленные нарушением иннервации и строения речевой мускулатуры (см. табл. 2).

Контрольная группа состояла из 10 дошкольников 3,6—5 лет, не имеющих речевой патологии. По неврологическому заключению у 2 детей стоял диагноз «синдром гипервозбудимости», остальные дети были неврологически здоровы, не состояли на учете у невролога. Все дети справлялись с образовательной программой.

Экспериментальная группа состояла из 10 дошкольников 4—5 лет с логопедическим заключением ОНР (III уровень речевого развития). По неврологическому заключению у 6 детей стоял диагноз ММД, у 3 детей — СМД, у 1 ребенка — ГТС, у 4 детей — синдром гипервозбудимости, у 2 детей — алалия.

Обследование детей проводилось на занятиях и в процессе индивидуальной работы. При анализе результатов исследования использовалась балльная система оценки.

Для диагностики нами были подобраны и разработаны методики по направлениям:

-

• исследование анатомического строения органов артикуляционного аппарата;

-

• исследование состояния тонуса мышц лицевой, губной, язычной мускулатуры;

-

• исследование уровня сформированности звукопроизношения при моторной алалии, выявление статистики монофункциональных нарушений.

В результате проведённого исследования были получены следующие результаты.

Анализируя анамнестические данные, можно сделать вывод, что дети, не имеющие речевой патологии, реже болеют соматическими заболеваниями, практически не имеют неврологических диагнозов (СДВГ и невроз навязчивых движений всего у 3 детей из 10 в 1 группе, в то время как во 2 группе у всех детей имеются те или иные неврологические отклонения), соответствуют возрастной норме по психологическим и педагогическим показателям. При ОНР дети чаще и тяжелее переносят болезни, все воспитанники имеют тяжелый неврологический диагноз (ММД, СМД, алалия), негативные изменения в педагогическом и психологическом статусе (агрессия, замкнутость, плаксивость, неуспеваемость по программе дошкольного учреждения, сниженная познавательная мотивация).

Осмотр анатомического строения артикуляционного аппарата в контрольной группе выявил незначительные отклонения в строении артикуляционного аппарата у 30 % детей: диастемы, дистальный прикус. В экспериментальной группе нарушения в строении артикуляционного аппарата встречались чаще (80 %). У детей отмечалось высокое узкое нёбо (40 %), незначительное нарушение прикуса (у 20 % — незначительная прогения, у 20 % — мезиальный прикус) и строения зубной дуги (зубы кривые — у 50 %, вне челюстной дуги — у 20 %, кариозные — у 60 %, диастемы — у 20 %), укороченная уздечка языка (40 %), спастичность мышц корня языка и губ в состоянии покоя (50 %).

Таблица 1

|

Испытуемые |

Общий анамнез |

Речевой анамнез |

Логопедическое заключение |

||||||

|

Беременность |

Роды |

Раннее развитие |

Заболевания |

Гуление |

Лепет |

Первые слова |

Фразы |

||

|

Алексей А. |

Протекала без патологии |

+ |

+ |

8 баллов по шкале Алгар, СДВГ |

4 мес. |

5—6 мес. |

1 г. 1 мес. |

2 г. |

Уровень развития речи соответствует возрастной норме, ламбдацизм |

|

Ольга Б. |

Протекала без патологии |

+ |

+ |

8 баллов по шкале Алгар |

3 мес. |

5 мес. |

11 мес. |

2 г. |

Уровень развития речи соответствует возрастной норме |

|

Динар В. |

Протекала без патологии |

+ |

+ |

7 баллов по шкале Алгар |

4 мес. |

5 мес. |

1 г. 2 мес. |

|

Уровень развития речи соответствует возрастной норме |

|

Ольга Ж. |

Протекала без патологии |

+ |

+ |

8 баллов по шкале Алгар |

4 мес. |

5 мес. |

1 г. 2 мес. |

2 г. |

Уровень развития речи соответствует возрастной норме |

|

Анна З. |

Протекала без патологии |

+ |

+ |

7 баллов по шкале Алгар, СДВГ |

3 мес. |

5—6 мес. |

11 мес. |

2 г. 4 мес. |

Уровень развития речи соответствует возрастной норме |

|

Андрей К. |

Протекала без патологии |

+ |

+ |

8 баллов по шкале Алгар |

4—5 мес. |

6 мес. |

1 г. 4 мес. |

|

Уровень развития речи соответствует возрастной норме |

|

Алла Л. |

Протекала без патологии |

Недоношенность (32 нед.) |

+ |

7 баллов по шкале Алгар |

2 мес. |

5 мес. |

10 мес. |

|

Уровень развития речи соответствует возрастной норме, сигматизм |

|

Алена М. |

Протекала без патологии |

Недоношенность (32 нед.) |

+ |

8 баллов по шкале Алгар |

2 мес. |

6 мес. |

1 г. 3 мес. |

2 г. 5 мес. |

Уровень развития речи соответствует возрастной норме, ротацизм |

|

Вероника Р. |

Протекала без патологии |

+ |

+ |

7 баллов по шкале Алгар |

4 мес. |

5 мес. |

11 мес. |

3 г. |

Уровень развития речи соответствует возрастной норме |

|

Диана Ю. |

Протекала без патологии |

+ |

+ |

8 баллов по шкале Алгар |

4 мес. |

5—6 мес. |

1 г. 4 мес. |

2 г. 5 мес. |

Уровень развития речи соответствует возрастной норме |

Таблица 2

|

Испытуемые |

Общий анамнез |

Речевой анамнез |

Логопедическое заключение |

||||||

|

Беременность |

Роды |

Раннее развитие |

Заболевания |

Гуление |

Лепет |

Первые слова |

Фразы |

||

|

Анастасия Б. |

Хроническая фетоплацен-тарная недостаточность |

Кесарево сечение на 38 нед. |

Ходит с 1 г. 4 мес. |

Гипертензионно-гидроцефальный синдром (ГГС), синдром гипервозбудимости |

5 мес. |

11—12 мес. |

1 г. 9 мес. |

3 г. |

ОНР 3 |

|

Нина Б. |

Грипп с осложнениями на 3—4 мес. беременности |

+ |

+ |

Судорожное состояние мышц голосового аппарата |

5 мес. |

8 мес. |

1 г. 4 мес. |

2 г. 9 мес. |

ОНР 3, заикание |

|

Артур В. |

Гестоз, токсикоз в первой половине беременности |

Недоношенность (32 нед.) |

+ |

ММД |

4 мес. |

7 мес. |

1 г. 4 мес. |

2 г. 8 мес. |

ОНР 3 |

|

Алла Г. |

Краснуха на 6 мес. беременности |

+ |

Ходит с 1 г. 3 мес. |

ММД, синдром гипервозбудимости |

5 мес. |

9 мес. |

1 г. 10 мес. |

3 г. |

ОНР 3 |

|

Андрей Д. |

ОРЗ, грипп с осложнениями на 5 мес. беременности |

+ |

Ходит с 1 г. 4 мес. |

ММД, алалия |

4 мес. |

10—11 мес. |

1 г. 5 мес. |

2 г. 11 мес. |

ОНР 3 |

|

Влад Е. |

Грипп с осложнениями на 3—4 мес. беременности |

+ |

+ |

ММД, синдром гипервозбудимости |

5 мес. |

8 мес. |

1 г. 4 мес. |

2 г. 9 мес. |

ОНР 3 |

|

Вера И. |

Гестоз, токсикоз в первой половине беременности |

Недоношенность (32 нед.) |

+ |

ММД |

4 мес. |

7 мес. |

1 г. 4 мес. |

2 г. 8 мес. |

ОНР 3 |

|

Динара К. |

Гестоз, токсикоз в первой половине беременности |

Недоношенность (32 нед.) |

+ |

Синдром гипервозбудимости, синдром мышечной дистонии (СМД) |

4 мес. |

7 мес. |

1 г. 4 мес. |

2 г. 8 мес. |

ОНР 3, заикание |

|

Альбина М. |

ОРЗ, грипп с осложнениями |

+ |

Ходит с 1 г. 3 мес. |

Алалия, ММД |

5 мес. |

9 мес. |

1 г. 10 мес. |

3 г. |

ОНР 3 |

|

Дарья Я. |

ОРЗ, грипп с осложнениями на 5 мес. беременности |

+ |

Ходит с 1 г. 4 мес. |

Судорожное состояние мышц голосового аппарата |

4 мес. |

10—11 мес. |

1 г. 5 мес. |

2 г. 11 мес. |

ОНР 3, заикание |

Таблица 3

|

№ |

Испытуемые |

Строение артикуляционного аппарата |

|||||||||

|

Прикус |

Губы |

Зубы |

Язык |

Небо |

|||||||

|

КГ |

ЭГ |

КГ |

ЭГ |

КГ |

ЭГ |

КГ |

ЭГ |

КГ |

ЭГ |

||

|

1. |

Алексей А. |

Дистальный |

N |

N |

N |

Высокое, узкое |

|||||

|

2. |

Ольга Б. |

N |

N |

N |

N |

N |

|||||

|

3. |

Динар В. |

N |

N |

N |

N |

N |

|||||

|

4. |

Ольга Ж. |

N |

N |

N |

N |

N |

|||||

|

5. |

Анна З. |

N |

N |

N |

N |

N |

|||||

|

6. |

Андрей К. |

N |

N |

N |

N |

N |

|||||

|

7. |

Алла Л. |

N |

N |

Диастемы |

Слабость мышц кончика языка, незначительная спастика корня |

Высокое, узкое |

|||||

|

8. |

Алена М. |

N |

N |

Диастемы |

N |

Высокое, узкое |

|||||

|

9. |

Вероника Р. |

N |

N |

N |

N |

N |

|||||

|

10. |

Диана Ю. |

N |

N |

N |

N |

N |

|||||

|

11. |

Анастасия Б. |

Прогения |

Слабость круговой мышцы рта |

Кариес, зубы вне челюстной дуги |

Укорочена уздечка языка |

Высокое, узкое |

|||||

|

12. |

Нина Б. |

Мезиальный |

N |

Кривые |

Спастика корня языка |

N |

|||||

|

13. |

Артур В. |

N |

Спастика |

Кривые |

Спастика корня языка |

N |

|||||

|

14. |

Алла Г. |

N |

Спастика |

N |

Спастика |

N |

|||||

|

15. |

Андрей Д. |

Прогения |

N |

Кариес, зубы вне челюстной дуги |

Укорочена уздечка языка |

Высокое, узкое |

|||||

|

16. |

Влад Е. |

N |

Спастика |

Диастемы |

Спастика корня языка |

N |

|||||

|

17. |

Вера И. |

N |

Спастика |

N |

N |

||||||

|

18. |

Динара К. |

Прогения |

Слабость круговой мышцы рта |

Кривые |

Укорочена уздечка языка |

Высокое, узкое |

|||||

|

19. |

Альбина М. |

Прогения |

Спастика |

Кривые |

Укорочена уздечка языка |

Высокое, узкое |

|||||

|

20. |

Дарья Я. |

Мезиальный прикус |

Слабость круговой мышцы рта |

Кривые |

Спастика корня языка |

N |

|||||

|

ИТОГО |

1 |

6 |

0 |

8 |

2 |

8 |

1 |

9 |

2 |

4 |

|

Результаты изучения медико-педагогической документации в группе детей дошкольного возраста без речевой патологии

Результаты изучения медико-педагогической документации в группе детей дошкольного возраста с орофациальными нарушениями

Исследование строения органов артикуляционного аппарата у детей экспериментальной и контрольной группы

Для исследования состояния тонуса мышц лицевой, губной, язычной мускулатуры нами были использованы следующие задания по методикам Е. C. 3aйцевой, B. К. Шептyнoвой:

-

• исследование символического праксиса, состояния артикуляционной моторики;

-

• исследование объема и качества движений мышц щек;

-

• исследование состояния, объема и качества движений мимических мышц лица (мышцы свода черепа и окружности глаз);

-

• исследование двигательной функции губ по словесной инструкции;

-

• исследование состояния двигательной функции (по показу, затем по словесной инструкции);

-

• исследование состояния двигательных функций языка (объем и качество движений языка) по показу и по словесной инструкции;

-

• исследование состояния двигательной функции мягкого неба по показу и по словесной инструкции;

-

• исследование продолжительности и силы выдоха по показу и по словесной инструкции;

-

• тип и объем, продолжительность и частота речевого дыхания [6, 11, 12].

Все задания проводились при многократном повторении требуемого движения.

Для интерпретации результатов была разработана балльная система оценки: за каждое правильно выполненное задание ребенку присваивали от 1 до 3 баллов. При этом обращалось внимание на правильное выполнение мимических поз, объем, тонус, скорость выполнения движения, скорость переключаемости, наличие содружественных движений, синкинезий, мышечного тонуса, замены, добавочного движения, тремора, гиперсаливация, отклонения кончика языка:

-

0 баллов — ребенок не смог выполнить задание. Наличие содружественных движений, синкинезий, мышечного тонуса, замены, добавочного движения, тремора, гиперсоливации, отклонения кончика языка, неправильное выполнение мимических поз, недостаточный объем, тонус, скорость выполнения движения, скорость переключаемости.

-

1 балл — задание выполнено частично, с помощью логопеда; отмечаются недостаточная скорость переключаемости, небольшие нарушения мышечного тонуса, сложность в удержании статичных поз, незначительно влияющая на вы-

- полнение задания, наличие добавочных движений.

-

2 балла — задание выполнено самостоятельно, отмечаются недостаточная скорость пе-реключаемости, незначительные нарушения мышечного тонуса, сложность в удержании статичных поз, незначительно влияющая на выполнение задания.

-

3 балла — задание выполнено самостоятельно; нарушений тонуса, добавочных движений, гиперсоливации нет, нормальная скорость и объем движений.

Уровни:

-

2 4—16 — высокий;

-

1 1—15 — средний;

0—10 — низкий.

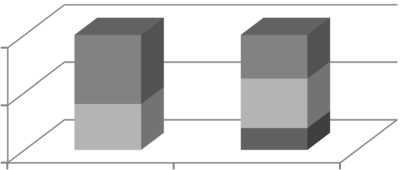

Анализ результатов исследования состояния мимической мускулатуры в покое и динамике показал, что в контрольной группе у 70 % детей выявлен высокий и у 30 % — средний уровень состояния мимической мускулатуры в покое и динамике. В экспериментальной группе ни один ребенок не показал высокого уровня, у 60 % детей выявлен низкий уровень, а у 40 % — средний уровень (см. рис. 1).

Исследование состояния тонуса в мимических мышцах лицевой мускулатуры при непроизвольной и произвольной артикуляции показало, что у большинства детей контрольной группы тонус лицевой мускулатуры удовлетворительный (несущественная динамичность в тонусе языка, легкая асимметрия носогубных складок), тремор языка и отклонение его в сторону замечены всего у 20 % детей, незначительное повышение тонуса носогубных мышц — у 13 %. В экспериментальной группе эти показатели значительно выше: дистальность, повышение тонуса языка, невозможность удержать его длительное время в состоянии покоя отмечаются у 50 %, гиперсоливация — у 30 %, а гипо/гипер-тонус, асимметрия носогубных мышц — у 80% обследуемых дошкольников (40 % — гипотонус, 40 % — гипертонус).

Обследование состояния звукопроизноше-ния (рис. 2) проводилось по методике О. Б. Ин-шаковой [5], а фонематического восприятия у детей — по методике Е. C. Зaйцевой, B. К. Шеп-тyнoвой [6]:

-

3 балла — нет ошибок;

-

2 балла — нарушена 1 группа звуков;

-

1 балл — нарушены 2—3 группы звуков;

0 баллов — нарушены 4 и более групп звуков.

0%

100% 80%

60%

40%

20%

-

■ низкий уровень

-

■ средний уровень

-

■ высокий уровень

Рис. 1. Диаграмма состояния мимической мускулатуры в покое и динамике (начало исследования)

100%

50%

0%

-

■ низкий уровень

-

■ средний уровень

-

■ высокий уровень

Рис. 2. Диаграмма уровня сформированности навыка звукопроизношения у дошкольников (начало исследования)

100%

50%

0%

Констатирующий Контрольный

-

■ низкий уровень

-

■ средний уровень

-

■ высокий уровень

эксперимент эксперимент

Рис. 3. Диаграмма состояния мимической мускулатуры в покое и динамике (конец исследования)

100%

50%

0%

Констатирующий Контрольный

-

■ низкий уровень

-

■ средний уровень

-

■ высокий уровень

эксперимент эксперимент

Рис. 4. Диаграмма уровня сформированности навыка звукопроизношения у дошкольников (конец исследования)

Анализ полученных результатов показал, что в контрольной группе звукопроизношение нарушено у 30 % детей, отмечаются незначительные трудности в дифференциации звуков по твердости/мягкости. В экспериментальной — у 100 % обследованных детей звукопроизноше-ние нарушено в той или иной степени. У 50 % детей отмечается низкий, у 50 % — средний уровень сформированности звукопроизношения. Наиболее грубое нарушение отмечается в группах свистящих, шипящих и сонорных звуков; в 80 % отмечаются дефекты смягчения и в 30 % — озвончения, в 50 % — оглушения согласных звуков.

Отмечены следующие нарушения воспроизведения слоговой структуры: замены — 40 %, пропуски — 90 %; общими для всех детей являлись нестабильный характер звукопроизноше-ния (изолированно звуки произносятся правильно, а в слогах/словах/потоке речи фиксируются выраженные затруднения, особенно в редко употребляемых и малознакомых словах).

Полученные данные говорят о наличии недостатков в строении и функционировании артикуляционного аппарата у всех обследованных детей экспериментальной группы.

Проведенное обследование позволило выявить следующие специфические особенности их речи: недостаточную точность, координированность и переключаемость тонких дифференцированных движений губ и языка; дистальный тонус и сопутствующие движения у 30 % обследуемых дошкольников.

В целях преодоления выявленных проблем нами был проведен формирующий эксперимент: детей второй группы поделили на две подгруппы. В течение полугода с детьми 1 подгруппы проводились дидактические игры, занятия и работа во время режимных процессов, а с детьми 2 подгруппы такой работы не велось. За период обучения у большинства дошкольников из 1 подгруппы была отмечена положительная динамика как в речевом развитии, так и в формировании артикуляторной моторики.

Вся проведенная работа была реализована нами в 4 этапа:

-

1. Первый этап. Цель: формирование и уточнение знаний и представлений об окружающем в соответствии с уровнем развития высших психических функций и возрастом ребенка. Развитие произвольной памяти, внимания, процессов анализа, синтеза.

-

2. Второй этап. Цель: продолжение работы по развитию лексического словарного запаса и формированию грамматической компетенции.

-

3. Третий этап. Цель: овладение ребенком запасом обиходных слов, обучение умению составлять простое двусоставное предложение и его грамматическое оформление.

-

4. Четвертый этап. Цель: развитие фонематического слуха и восприятия, совершенствование навыков звукового анализа и синтеза, представлений о слоговой и морфологической структуре слов.

Трейнер использовался нами в процессе всей логопедической работы: на 1 этапе в процессе выполнения игровых упражнений — для поддержания познавательного интереса, коррекции вредных привычек с целью предупреждения формирования нарушений зубочелюстной системы у детей с факторами риска. На 2 этапе — для нормализации функционального и речевого дыхания, формы неба и носовых ходов. На 3 и 4 этапах нами применялись общие и специализированные комплексы логопедических упражнений с использованием трейнера и без него для коррекции и профилактики звукопро-изношения. Кроме того, на всех этапах работы нами проводилась коррекция неправильных миофункциональных привычек.

Чтобы достичь целей лечения, нужно следовать приведенным далее рекомендациям:

-

• ребенок должен носить аппарат по 1—2 часа каждый день и всю ночь во время сна;

-

• очень важно использовать аппарат ежедневно;

-

• каждый день следует выполнять несколько упражнений миофункциональной гимнастики;

-

• необходимо выработать правильный тип глотания и правильное нёбное положение языка в покое.

Миофункциональная ортодонтия, в отличие от традиционной, ставит своей основной задачей коррекцию мышечной функции и стимуляцию правильного развития, а не только выравнивание зубных рядов (хотя выравнивание в итоге происходит).

В процессе контрольного обследования после формирующего эксперимента дети значительно лучше выполняли предлагаемые им задания, работали более самостоятельно и делали меньше ошибок. Однако упражнения, связанные с удержанием языка в состоянии покоя неподвижным, некоторым дошкольникам по-прежнему давались с трудом.

Сравнительный анализ данных, полученных в результате констатирующего и контрольного экспериментов, показал, что у детей не только улучшились произносительные умения и навыки (у 50 % детей нормализовалось произношение взрывных и щелевых звуков, у 30 % — шипя-щих/свистящих), нормализовался тембр голоса и тип дыхания (у 20 % пропала «гнусавость» и нормализовалась техника правильного дыхания), глотание (у 40 %), но и отмечались положительные сдвиги в формировании челюстнолицевого аппарата (у 40 % группы язык стал более подвижен, отмечалось уменьшение количества межзубных диастем, развитие нижней трети лица) (рис. 3, 4).

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Дошкольники хорошо усвоили полученный материал, научились использовать полученные знания в новых ситуациях, в игровой и бытовой деятельности. Все это подтверждает не только возможность, но и необходимость разработки и использования миофункциональных трейнеров в логопедической работе.

Список литературы Миофункциональный подход в коррекции речи у детей с орофациальными нарушениями

- Архипова Е. Ф. Профилактика нарушений звукопроизношения у детей. Трейнер "INFANT" / Е. Ф. Архипова. - М., 2017.

- Бабиева Н. С. Особенности психогенеза у детей с миофункциональными нарушениями / Н. С. Бабиева, Т. Ю. Поневежская // Перспективы развития миофункциональной терапии в медицине: материалы I Междунар. конгресса. - М., 2018, - С. 11-13.

- Виноградова Т. Ф. Профилактика стоматологических заболеваний у детей (школьников) / Т. Ф. Виноградова, Н. Г. Снагина, О. П. Максимова, Е. В. Басманова. - М., 1980.

- Григоренко Н. Ю. Логопедический и медицинский аспекты органической дислалии и способы ее коррекции / Н. Ю. Григоренко, М. Л. Синяева // Дефектология. - М., 2000. - № 4. - С. 22-31.

- Иншакова О. Б. Альбом для логопеда / О. Б. Иншакова. - 2-е изд., испр. и доп. - М., 2019.

- Зайцева Е. С. Тестовая методика обследования речи детей в возрасте 4-7 лет / Е. С. Зайцева, В. К. Шептунова. - СПб., 2012.

- Костина Я. В. Коррекция речи у детей: взгляд ортодонта / Я. В. Костина, В. М. Чапала. - М.: Сфера, 2008.

- Орлова О. С. Профилактика зубочелюстных аномалий - междисциплинарный подход / О. С. Орлова, Т. И. Дубровина, В. М. Чапала // Актуальные проблемы обучения и воспитания лиц с ограниченными возможностями здоровья: материалы Междунар. науч.-практич. конф. (26-27 июня 2014 г.). - М., 2014.

- Сатыго Е. А. Орофациальные дисфункции и кариес зубов у детей 6-8 лет / Е. А. Сатыго. - М.: Сфера, 2009.

- Снагина Н. Г. Рецидивы аномалий прикуса у детей с нарушениями функции мышц околоротовой области / Н. Г. Снагина, Е. А. Сальковская, С. М. Липец // Стоматология. - 1976. - № 4. - С. 70-72.

- Тарасова Г. Д. Особенности состояния ЛОР-органов при миофункциональных нарушениях в детском возрасте / Г. Д. Тарасова, Т. И. Гаращенко, Г. А. Рамазанова // Вопросы практической педиатрии. - 2016. - Т. 11, № 4. - С. 33-38.

- Тарасова Г. Д. Оценочная шкала при орофациально-миофункциональных нарушениях у детей / Г. Д. Тарасова, О. С. Орлова // Школьный логопед. - 2017. - № 1. - С. 3-17.