Мировоззренческие компоненты проектирования социально-экономического развития

Автор: Арменский Александр Евгеньевич, Кочубей Сергей Эдуардович

Статья в выпуске: 1 (50) т.17, 2021 года.

Бесплатный доступ

На сегодняшний день политико-социальная сфера рассматривается как механизм. Утрачено понимание политико-социальной сферы как организма и ее отличие от понимания как механизма (механизм управляется извне, а организм изнутри). Кроме того необходимо вернуть экономическую проблему в её законные границы, восстановить порядок, в котором область экономики подчинена сфере высших ценностей, благодаря чему человеческая жизнь сможет вновь обрести свой истинный смысл и реализовать свои духовные потребности. Высшими человеческими ценностями являются: Истина, Добро и Красота. Непременным атрибутом механизма является обслуживающая его бюрократия, основанная на принципе механической заменяемости кадров. Предполагается, что этот бюрократический аппарат призван обеспечить бесперебойную работу безликой машины властвования (механизма).

Высшие человеческие ценности, социально-экономическое развитие, духовные потребности, механизм, организм, иерархия, истина, добро, красота, экономика, этика

Короткий адрес: https://sciup.org/14122171

IDR: 14122171 | УДК: 338.22.021.1

Текст научной статьи Мировоззренческие компоненты проектирования социально-экономического развития

С переходом России от социализма (построенного не самым лучшим образом) к капитализму и прибыли как основной ценности производства, многое изменилось в жизни государства российского. На сегодняшний день политико-социальная сфера рассматривается как механизм. Утрачено понимание политико-социальной сферы как организма и ее отличие от понимания как механизма (механизм управляется извне, а организм изнутри).

Кроме того необходимо вернуть экономическую проблему в её законные границы, восстановить порядок, в котором область экономики подчинена сфере высших ценностей, благодаря чему человеческая жизнь сможет вновь обрести свой истинный смысл и реализовать свои духовные потребности.

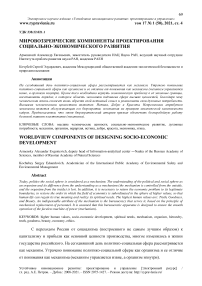

Высшими человеческими ценностями являются: Истина, Добро и Красота (рис. 1).

Классическая философская концепция истины, восходящая к Платону и Аристотелю, основывается на том, что истина есть мысль, соответствующая объективной (независимой от познающего субъекта) действительности.

Самое известное определение истины было высказано Аристотелем и сформулировано Исааком Исраэли. Это определение гласит, что Истина есть интенциональное (интенциональность есть направленность сознания на какой-либо предмет) согласие интеллекта с реальной вещью или соответствие ей (соответствие понятия предмету).

Добро – категория этики, характеризующая положительные нравственные ценности. Изначально было противоположно понятию зла. Термин относится ко всему, что вызывает у людей положительную оценку, либо ассоциируется со счастьем, радостью, любовью тех или иных людей, то есть становится близким релевантному понятию «хорошо».

Красота – совокупность качеств, как внутренних, так и внешних, которые доставляют эстетическое и нравственное наслаждение. Красота – это гармония, совершенство, Устойчивое инновационное развитие: проектирование и управление [Электронный ресурс] / гл. ред. А.Е. Петров. – Дубна : 2008-2021. – ISSN 2075-1427. – Режим доступа: http://rypravlenie.ru/ целесообразность в состоянии и процессах человека, общества и природы (совокупность совершенств).

Определяя истину как мысль, соответствующую объективной действительности и как высшую человеческую ценность, человечество должно стремиться определять слова (мышление есть языковой процесс, не существующий без слов) наиболее точно соответствующие действительности. Иначе выводы, сделанные на основании неточных слов, будут не верными, и приводить к неверным действиям.

Добро, как категория этики, характеризует положительные нравственные ценности. Человечество для того чтобы сохраниться должно быть в гармонии с Природой. Общество в целом и отдельный человек (их действия) должны быть направлены на сохранение Природы (ее рек, озер, морей и океанов, лесных богатств, природных ископаемых, воздуха и т.п.) всего того без чего существование человечества станет не возможным.

Если Добро дает вектор на сохранение Природы (понимание того куда движется человечество в сторону добра или зла), то Красота определяет гармонические соотношения использования человеком природных богатств Земли и в дальнейшем Космоса. А также гармонические соотношения и пропорции в различных областях человеческой деятельности.

Политико-социальная сфера или общественное развитие есть не что иное как то, что обычно называют историческим процессом. Уточняя понятие исторического процесса, отметим, что он включает в себя как материальную сторону общественного развития, так и разные стороны общественного сознания (науку, искусство, религию и т.д.). Обе стороны должны рассматриваться как взаимодополняющие и немыслимые друг без друга. Всё это заставляет говорить уже не просто об историческом развитии, но скорее об историкокультурном развитии. Здесь хотелось бы напомнить давнюю мысль великого русского поэта и мыслителя А.С. Пушкина (1799-1837): «Не говорите: иначе нельзя было быть. Коли было бы это правда, то историк был бы астроном, и события жизни человечества были бы предсказаны в календарях, как и затмения солнечные».

Исходя из сказанного, нетрудно предположить, что война в умах сводится к внесению разлада в способность мыслить, т.е., прежде всего, разлада в способность различать одно от другого и несоответствия понятия предмету. Такое состояние ума принято называть слабоумием. По мысли известного французского теоретика и историка культуры Мишеля Фуко (1926-1984), оно «состоит в том, что ум не различает истинного и ложного». При этом ум, что вполне понятно, отождествляется со светом, ибо без света все вещи (в мысленном плане) погрузились бы в абсолютный мрак и оказались бы неразличимыми. Таким образом, если ум, созерцающий идеи, «световиден» (по Платону), то слабоумие можно уподобить умопомрачению или духовному ослеплению – знамению духовного омертвения. Словом, на этой невидимой войне в умах людей промышляют мышлением. В этой войне, по утверждению Уэллса, можно нанести поражение любой стране, причём не посредством прямой конфронтации, но с помощью понимания человеческого сознания.

Весь этот промысел мышлением зиждется на том, что мышление есть языковой процесс, не существующий без слов. Понятно, что промышляющие мышлением властолюбцы хорошо усвоили суть старой латинской поговорки: «Чей язык, того и власть». Таким образом, применительно к сфере невидимой духовной брани в умах людей военное искусство выступает как искусство бранного слова. В этой связи следует всегда помнить совет французского философа и математика Рене Декарта (1596-1650): «Уточняйте значения слов, и вы избавите человечество от половины заблуждений». Сама жизнь показывает, что слово на этом поле брани уподобляется могущественному живому существу, олицетворяющему ту или иную идею и способному к преобразованию жизни.

Характерной чертой упадка современного мира является утрата понимания политикосоциальной сферы как организма, что тесно связано с потерей смысла истинной иерархии, а также материализацией и механизацией всех областей существования. Свидетельством исчезновения или фальсификации подлинной иерархии служит утверждение приоритета социально-экономических интересов над более высокими ценностями и принципами. Вектор развития страны задан неверно – как повышение ВВП. Человек в повышении ВВП не заинтересован и в нем не присутствует. Необходимо заменить этот показатель на показатель качества жизни, который определяется как произведение уровня жизни на среднюю продолжительность жизни. Любой человек будет заинтересован в повышении своего уровня жизни (уровня зарплаты) и продолжительности жизни.

Внешнее, материальное оскудение есть проявление внутреннего, духовного оскудения. Подтвердилось предупреждение русского религиозного философа С.Л. Франка (1877-1950), высланного в 1922 году из Советской России. Он писал: «...умственный прогресс совершается сравнительно легко и просто в области таких знаний, как математика и естествознание; в гуманитарных науках, и в особенности в философии, гораздо труднее рассчитывать на непрерывное накопление знаний в течение долгого ряда поколений. Так как сохранение этих знаний невозможно в форме простой механической передачи их итогов из поколения в поколение, а требует непрерывного напряжения умственного взора и отчасти общих духовных сил, то раз достигнутое здесь легко может снова утрачиваться в смене поколений».

Безусловно, преодоление застарелой косности умов и машинальности мышления потребует немалых усилий. Они сопряжены с признанием живого единства рациональных и иррациональных начал, влекущим за собой упокоение рационального верхоглядства и пробуждение символического образа мышления. Такое пробуждение будет означать своеобразное расширение сферы сознания и становление более зрелой культуры, базирующейся не на линейной концепции «исторического» времени, а на мифологической концепции цикла. Этот шаг ознаменует собой своеобразный выход за пределы потока «исторического» времени и утверждение в соотносительном ему покое вневременного, идеально-смыслового измерения, по большей части вытесненного на задворки сознания «современного» человека. Только после такого духовного пробуждения оказывается возможным переход от бессмысленного накопления временных фактов к их целостному осмыслению в вечном и благотворном свете смысла.

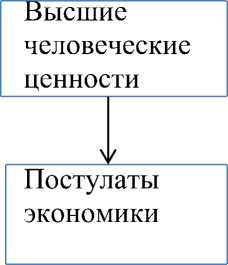

а) б)

Рис. 2. Постулаты экономики и высшие человеческие ценности

На рис. 2 показано два варианта иерархии высших человеческих ценностей и постулатов экономики. При варианте а) превалируют постулаты экономики над высшими человеческими ценностями, что подразумевает такое общество, в котором господствует потребительское отношение к жизни, которое не желает рисковать своим благополучием во имя каких-то там абсолютных жизненных ценностей, пребывающих в духовном измерении. Подобным проявлениям нигилистической религии земного благополучия неизменно сопутствует возникновение наивного убеждения в том, что зримый рост внешних, материально-технических возможностей сам собой приведёт к разрешению всех остальных проблем. Человеку в этом государственном механизме отведена второстепенная роль винтика, который может быть переделан сообразно условиям производства. Непременным атрибутом этого механизма является обслуживающая его бюрократия, основанная на принципе механической заменяемости кадров. Предполагается, что этот бюрократический аппарат призван обеспечить бесперебойную работу безликой машины властвования. Заметим, что привычное слово машина, восходящее к древне-греческому слову μηχἁνη, изначально означает «уловка», буквально «махинация» [1]. Рассмотрим чем же оборачивается эта машина?

Эта грандиозная машина подвержена коррозии (от лат. corrosio – разъедание). Её разъедание предопределяет узкопрактический настрой бюрократического аппарата на машинальное исполнение руководящих указаний «без излишней траты умственных сил» (строго по Декарту). Ведь именно такой подход не только снимает с него ответственность за результаты его деятельности, но и поощряется материально. Понятно, что при таком положении вещей расчётливый «интерес» легко перерождается в продажность. В основе же всякой продажности, по мысли русского философа и публициста И.А. Ильина (1883-1954), «лежит духовная слепота и отсутствие собственного духовного достоинства» [2]. В свою очередь, ослепление, по словам знаменитого французского философа и теоретика культуры Мишеля Фуко (1926-1984), и «есть отличительная особенность безумия». Он же указывал на то, что «безумие начинается там, где замутняется или затемняется отношение человека к истине» [3].

При варианте б) превалируют высшие человеческие ценности над постулатами экономики.

Пора уже признать, что без высшего и, безусловно, руководящего смысла, открывающегося религиозному (от лат. religio – совестливость, добросовестность) сознанию, государственность обречена на вырождение и гибель. И здесь вполне уместно процитировать мысль, высказанную советским математиком И.Р. Шафаревичем (1923-2017) при вручении ему в 1973 году премии Хайнемана: «Цель математике может дать не низшая сравнительно с нею, а высшая сфера человеческой деятельности — религия». Здесь же отметим, что в словаре В.И. Даля понятие «совесть» трактуется как нравственное сознание, позволяющее распознавать качество поступка, чувство, побуждающее к истине и добру, отвращающее ото лжи и зла, невольная любовь к добру и к истине. При этом вспоминается замечание А.С Пушкина о том, что «нет истины, где нет любви». Словом, истина постигается совестью, обитающей ... в сердце. А по мысли гениального французского математика и религиозного философа Блеза Паскаля (1623-1662), «сердце имеет свою логику, которая не известна рассудку» [4]. Не зря же знаменитый пушкинский «Пророк» (1826) обращён к сердцам людей, хранящим память об их высоком предназначении и побуждающим к соответствующему поведению. И вот почему Пушкин был против нравоучений, обращённых к рассудку. Его чеканная мысль гласит: «Цель художества есть идеал, а не нравоучение».

В свете сказанного более чем уместно вспомнить знаменитые слова Л.Н. Толстого: «Область поэзии бесконечна, как жизнь; но все предметы поэзии предвечно распределены по известной иерархии, и смешение низших с высшими, или принятие низшего за высший, есть один из главных камней преткновения. У великих поэтов, у Пушкина эта гармоническая правильность распределения предметов доведена до совершенства» [5].

Попутно отметим, что не следует путать иерархию и субординацию. Если субординация есть относительный, временный «порядок» ценностей, т.е. субъективный, то иерархия – порядок абсолютный и вечный, т.е. объективный. Теперь мы можем твёрдо сказать, что основу всех трагедий, происходящих в этом мире, составляет подмена иерархии субординацией или, другими словами, фальсификация подлинной иерархии.

В этой связи нам представляется весьма симптоматичным выход в свет в 2010 году книги Тило Саррацина под названием «Германия: самоликвидация». В ней делается вывод о том, что Европу погубят совсем не внешние силы. Другими словами, автор полагает, что Европу погубит её собственное внутреннее, духовное неблагополучие. Отметим и то, что ещё раньше известный французский социолог и культуролог Жан Бодрийяр (1929-2007) охарактеризовал Европу как цивилизацию победившего марксизма. Вся же его суть, по мысли известного германского промышленника Вальтера Ратенау (1867-1922), вкратце сводится к лозунгу: «Экономика — наша судьба». Напомним, что понятие «судьбы» выражает идею предопределённости, исключающей наличие цели и высокого жизненного смысла. Как известно, жертвой такого рода взглядов уже стал несостоявшийся в духовном плане СССР, полагавший «судьбоносным» фактором чисто материальную жизнь общества, т.е. по-карнавальному принимавший низкое за высокое [6]. На его примере мы лишний раз убедились в безусловной правоте суждения знаменитого персидского и таджикского поэта, математика и философа Омара Хайяма (ок. 1048 – после 1122):

Упавший духом гибнет раньше срока.

Согласимся с Достоевским в том, что «наука ещё не гарантирует в человеке доблести». Разумеется, даёт себя знать зловеще двусмысленная атмосфера Сатурналий с её «толерантностью» (от лат. tolerantia — терпимость) и «политкорректностью», направленными на формирование общественного мнения в «правильном направлении». В этих условиях предпринимаются поистине виртуозные усилия для поддержания видимости академических исследований, пытающихся ничего не сказать о реальных проблемах общества, поглощаемого ненасытным «брюхом» пресловутого Deep State. Разумеется, что в условиях карнавала английское State представляет собой «маску», скрывающую политическую организацию общества, возникшего в лоне проекта Нового времени. Такая организация представляет собой абстрактную (т.е. безликую) корпорацию, которая по-карнавальному обыкновению обладает юридической «личиной». В свою очередь, английское слово corporation в насмешливом тоне переводится как «брюхо», которое по-раблезиански бездонно. Под стать этой бездне и девиз – lucrum ad infinitum – «прибыль до бесконечности». Итак, нам открылась зияющая и всепоглощающая бездна времени, символизирующая смерть и зло, а кроме того, ассоциирующаяся с безликим хаосом (от др.-греч. χάος – зияние, бездна). Сущность этого мирового чудовища – «пустота и ничто» [7].

На этом мрачном фоне довольно занятно смотрятся суетные измышления , публикуемые в ежегодном докладе подразделения ООН по поиску решений для стабильного развития и касающиеся оценки стран по «уровню счастья». Здесь мы следуем Мишелю Фуко, который понимал такого рода дискурс (от позднелат. discursus – рассуждение; изначально – «беготня, суета , бестолковая беготня») как практику формирования общественного мнения в «правильном направлении». За этим фасадом притаилось нигилистическое неприятие абсолютных жизненных ценностей, выражающееся в проведении сравнений не с идеальной заданностью, а с окружающей данностью, избранной в качестве ориентира. И если верить ООН, то в период 2017-2019 годов самой «счастливой» страной в мире признавалась Финляндия. Разумеется, что к таким выводам можно прийти лишь «в порядке недомыслия», не принимающего в расчёт гениальное в своей простоте пушкинское правило:

Служенье Муз не терпит суеты...

На самом деле, подлинное осмысление текущих жизненных проблем возможно только в вечном свете идеала, ибо часть мыслима только на фоне целого. В подтверждение наших слов мы приведём показатели, характеризующие динамику самовозрастания численности населения Финляндии за последние 60 лет.

Таблица 1. Динамика самовозрастания численности населения Финляндии (1960-2020)

|

Годы |

1960 |

2020 |

|

Численность населения Финляндии на начало года, тыс. чел. |

4 417,226 |

5 536,462 |

|

Кратность самовозрастания численности населения Финляндии:

|

1,253 4,665 |

|

|

Общий уровень:

|

0,069 0,931 |

|

Судя по приведённым оценкам, самоубийственно «счастливая» Финляндия (наряду с прочими) «навеселе» барахтается в бредне, сотканном из бредней о «счастье», которым надлежит упиваться до умопомрачения, ибо горе-то – от ума. Такой гротесковой характеристикой она обязана английскому слово happiness , означающему не только «счастье», но и «навеселе», т.е. подвыпивши. При всём внешнем благополучии в духовном плане здесь явно возобладало дионисийское начало нисхождения в саморазрушение и смерть. Так подтверждается мысль Хайдеггера о том, что «подлинная угроза подступила к человеку в самом его существе».

В свете сказанного нас ничуть не удивляют слова нынешнего главы Ватикана Франциска, произнесённые в Европарламенте в ноябре 2014 года, когда он заявил, что Европа «производит впечатление чего-то престарелого и измождённого» . Впрочем, ещё раньше немецкий философ Вальтер Шубарт (1897-1942) писал о том, что «западная культура стремится к самоуничтожению» [8]. Характерное для неё «стремление заменить организм механизмом есть стремление к вырождению, к пустоте: это стремление вполне нигилистическое» [9].

Судя по всему, мир не просто «движется к бредовому положению вещей» [10], а уверенно пребывает в этом положении. Выходит, прав был Хосе Ортега-и-Гассет, который писал: «Политика – самая действенная и наглядная сторона общественной жизни, но она вторична и обусловлена причинами потаёнными и неощутимыми. И политическая косность не была бы так тяжка, если бы не проистекала из более глубокой и существенной косности – интеллектуальной и нравственной» [1]. На примере СССР можно убедиться в том, что безнравственная политика при всём своём «хитроумии» обречена на крушение. Пора понять то, что политика есть социальная форма духовной жизни. Само собой разумеется, что в условиях удушения духовной жизни, проявляющейся в мышлении, о политике как таковой говорить просто неуместно.

Изд-во Эксмо, 2003.

Список литературы Мировоззренческие компоненты проектирования социально-экономического развития

- Свасьян К.А. Становление европейской науки. - М.: Evidentis, 2002.

- Ильин И.А. О сущности правосознания. / Подготовка текста и вступительная статья И.Н. Смирнова. - М.: "Рарогъ", 1993.

- Фуко М. История безумия в классическую эпоху. - М.: АСТ МОСКВА, 2010.

- EDN: QWWZZT

- Паскаль Б. Мысли. - М.: АСТ, 2011.

- Непомнящий В.С. "Пророк". Художественный мир Пушкина и современность. "Новый мир", 1987, № 1.

- EDN: WAVGUF

- Эвола Ю. Люди и руины. Критика фашизма: взляд справа / Юлиус Эвола; пер. с итал. В.В. Ванюшкиной. - М.: АСТ: АСТ МОСКВА: ХРАНИТЕЛЬ, 2007.

- Мифы народов мира: Энциклопедия. Т. 2. - М., 1980.

- Шубарт В. Европа и душа Востока. Пер. с нем. М.В. Назарова, З.Г. Антипенко. - М.: Изд-во Эксмо, 2003.

- Лосев А.Ф. Из разговоров на Беломорстрое // Лосев А.Ф. Жизнь. - СПб., 1993.

- Ортега-и-Гассет Х. Камень и небо: пер. с исп. - М.: Грант, 2000.