«Мягкие» факторы обеспечения пространственной интеграции северных регионов России

Автор: Кожевников Сергей Александрович

Журнал: Регионология @regionsar

Рубрика: Экономика и управление народным хозяйством

Статья в выпуске: 1 (122) т.31, 2023 года.

Бесплатный доступ

Введение. В науке не сложилось однозначного понимания факторов, которые обеспечивают пространственную интеграцию на практике. Опыт развитых стран мира свидетельствует о повышении роли неэкономических («мягких») факторов, к которым относятся тесные социальные связи территорий. Цель статьи - проанализировать социальные связи населения северного региона России как «мягкого» фактора интеграции социально-экономического пространства. Материалы и методы. Объект исследования - Европейский Север России как открытая региональная социально-экономическая система. Теоретическая часть исследования базируется на критическом анализе научной литературы по проблематике пространственной интеграции и исследования социальных связей как фактора, ее обеспечивающего. Аналитическая часть работы опирается на использование методического подхода к исследованию социальных связей территорий, базирующегося на результатах комплексного анализа Big Data социальной сети «ВКонтакте», а также социологических опросов жителей. Результаты исследования. Обоснована роль социальных связей как «мягкого» фактора пространственной интеграции. С использованием разработанного методического подхода выявлены внутренние социальные связи северного региона, тенденции к их пространственной трансформации, связанные с активным центростремительным вектором миграции населения в крупные города региона, а также в Санкт-Петербург и Москву. Это ведет к активизации агломерационных процессов и разрыву связей с удаленными территориями. Обсуждение и заключение. Подтверждена гипотеза о наличии более тесных связей между соседними территориями, что особенно явно проявляется для Архангельской и Вологодской областей. Однако для углубления интеграционных процессов наряду с этим важно поддерживать их производственно-хозяйственные, культурные, образовательные и другие связи. Научная значимость работы заключается в расширении подходов к исследованию факторов пространственной интеграции, обосновании инструментария комплексной оценки социальных связей территорий. Выявленные тенденции и направления пространственной трансформации социальных связей Европейского Севера России послужат основой для разработки эффективных управленческих решений в сфере координации социально-экономического развития северных территорий России.

Экономическое пространство, пространственная интеграция, северные регионы россии, «мягкие» факторы, социальные связи

Короткий адрес: https://sciup.org/147240185

IDR: 147240185 | УДК: 332.1(470+571) | DOI: 10.15507/2413-1407.122.031.202301.087-106

Текст научной статьи «Мягкие» факторы обеспечения пространственной интеграции северных регионов России

Z^. @ Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

Финансирование . Статья подготовлена в соответствии с государственным заданием для Вологодского научного центра Российской академии наук по теме НИР № FMGZ-2022-0012 «Факторы и методы устойчивого социально-экономического развития территориальных систем в изменяющихся условиях внешней и внутренней среды».

Original article

“Soft” Factors for Ensuring Spatial Integration of Russia’s Northern Regions

S. A. Kozhevnikov

Introduction. Despite the fact that the problem of spatial integration is widely studied by scientists, science has not developed an unambiguous understanding of the factors that ensure it in practice. At the same time, the experience of developed countries indicates an increase in the role of non-economic (“soft”) factors, which include close social ties between territories. The purpose of the article is to study the social ties of the population of the northern regions of Russia from the standpoint of considering them as a “soft” factor in the integration of the socio-economic space.

Materials and Methods . The object of research is the European North of Russia as an open regional socio-economic system. The theoretical part of the study is based on a critical analysis of the scientific literature on the issues of spatial integration and the study of social ties as a factor that ensures it. The analytical part is based on the use of a sound methodological approach to the study of social ties of territories, based on the results of a comprehensive analysis of the Big Data of the social network “VKontakteˮ, as well as sociological surveys of residents.

Results. The role of social ties as a “soft” factor of spatial integration is substantiated. Using the developed methodological approach, the internal social ties of the northern territories, the trends towards their spatial transformation associated with the active centripetal vector of population migration to the large cities of the region, as well as St. Petersburg and Moscow, have been revealed. This leads both to the activation of agglomeration processes and to the rupture of ties with remote territories.

Discussion and Conclusion. The hypothesis about the presence of closer ties between neighboring territories is confirmed, which is especially evident for the Arkhangelsk and Vologda regions. However, in order to deepen integration processes, it is also important to support their production, economic, cultural, educational and other ties. The scientific significance of the work lies in the expansion of approaches to the study of spatial integration factors; substantiation of tools for a comprehensive assessment of the social ties of territories. The practical significance lies in identifying trends and directions for the spatial transformation of the social ties of the European North of Russia, which will serve as the basis for the development of effective management decisions in the field of coordinating the socio-economic development of the northern territories of Russia.

Conflict of interests. The author declares that there is not conflict of interest.

Acknowledgements . The author is grateful to the reviewers and editors of the Russian Journal of Regional Studies for valuable recommendations, comments and advice that helped improve the quality of the text.

Funding. The paper was prepared within the framework of the state task for Vologda Research Center of the Russian Academy of Sciences on the topic of research FMGZ-2022-0012 “Drivers and methods of sustainable socio-economic development of territorial systems in a changing external and internal environment”.

Введение. Следствием перехода России к рынку в 1990-е гг. стали трансформация, ослабление или вовсе разрушение существующих технологических, кооперационных, социальных и иных связей ее регионов. На данном этапе отношения конкуренции между территориями стали преобладать над их кооперацией, что привело к нарастанию процессов дезинтеграции пространства страны [1].

Особенно негативно происходящие процессы отразились на социальноэкономическом развитии северных территорий, составляющих в соответствии с действующим законодательством 2/3 площади страны. В частности, они привели к активной миграции населения в более южные субъекты Российской Федерации, демографическому и экономическому «опустыниванию» данных регионов, разрушению расселенческого и производственного каркасов, разобщению региональных социумов1 [2].

В связи с этим в науке и практике государственного управления пришло понимание необходимости координации усилий регионов по решению общих проблем развития, обеспечения пространственной интеграции их экономик2 [3]. Особую важность эта тематика приобретает в свете утверждения в 2019 г. Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 г., в которой в качестве одной из ключевых проблем пространственного развития современной России обозначен нереализованный потенциал межрегионального и межмуниципального взаимодействия , а среди перспективных принципов обеспечения такого взаимодействия – необходимость координации и согласованного развития регионов России, в том числе с учетом их этнокультурного фактора. При этом инструментом реализации такого потенциала обозначена необходимость формирования и развития макрорегионов. Входящие в их состав субъекты Российской Федерации должны иметь не только сложившиеся экономические, но и социально-культурные связи .

Несмотря на то, что проблематика интеграции/дезинтеграции национального и регионального пространства широко исследуется в научных публика-циях3 [4; 5], в науке по-прежнему не сложилось однозначного понимания групп и значимости факторов, которые обеспечивают на практике такую интеграцию. Вместе с тем современный этап развития мировой экономики и общества, характеризующийся активизацией процессов цифровизации хозяйственной деятельности и общественных отношений в целом, развитием технологических, социальных и иных инноваций на основе активизации горизонтальных связей экономических агентов, свидетельствует о повышении роли неэкономических («мягких») факторов развития и интеграции пространства страны, к которым исследователями относятся преимущественно сложившиеся социальные связи территорий4.

В свою очередь, существующая литература, а также данные официальной статистики дают неполное представление о наличии и направленности таких связей северных территорий России. Эти обстоятельства и обусловили актуальность представленного исследования.

Цель статьи – изучить сложившиеся социальные связи населения северных территорий России в качестве «мягкого» фактора обеспечения интеграции национального и регионального социально-экономического пространства.

Объектом исследования является Европейский Север России (ЕСР), состав которого, согласно действующему Общероссийскому классификатору экономических регионов ОК 024-95 (утв. Постановлением Госстандарта России от 27.12.1995 г. № 640), территориально повторяет границы Северного экономического района, существовавшего в период СССР, и включает в себя Архангельскую, Мурманскую области, Республику Карелия, Республику Коми, Ненецкий автономный округ. В состав ЕСР, на наш взгляд, справедливо включена и Вологодская область, поскольку она исторически относилась к Северу в рамках системы экономического районирования СССР (входила в состав Северного края (1929–1936 гг.), Северного экономического района (1982 г. – настоящее время). На определенном этапе все эти территории полностью относились к крупному Северо-Западному экономическому району, а в настоящее время они являются частью Северо-Западного федерального округа (СЗФО).

Среди всей зоны Севера России территории Европейского Севера обособляются и объединяются в региональную социально-экономическую систему по критерию целостности и их взаимосвязанности. В частности, данные территории характеризуются:

‒ сложными природно-климатическими условиями (в разной степени экстремальными, суровыми, неблагоприятными);

‒ общностью исторического пути развития (эти же территории в науке и практике государственного управления рассматриваются в качестве единого социокультурного региона – Русского Севера – имеющего общую историю, культуру, традиции), расселенческого и производственного каркасов, схожестью проблем жизнедеятельности, требующих совместного решения;

‒ открытостью и наличием тесных экономических связей (инфраструктурных, производственных и др.), законченностью основных воспроизводственных процессов, сформировавшейся специализацией в рамках национальной экономики.

На основании вышесказанного можно отметить, что данные территории в совокупности отвечают всем критериям выделения регионального пространства, которое в силу свойства фрактальности является составным элементом национального социально-экономического пространства за счет развития горизонтальных связей «регион ‒ регион».

Применение используемого нами методического подхода позволит не только обосновать направления государственной политики по повышению связности и развитию пространственной интеграции на основе усиления роли «мягких» факторов, но и расширить теоретико-методические основы изучения таких связей с учетом пространственного фактора.

Обзор литературы. В настоящее время в научной среде имеет место дис-куссионность относительно понимания сущности и природы категории «пространственная интеграция». В результате этого сложилось несколько методологических подходов к ее трактовке и исследованию.

Одни ученые рассматривают пространственную интеграцию весьма широко, с позиции формирования единого национального и регионального пространств ( «широкий» подход ) [6]. Под интеграцией они понимают такое состояние пространства, когда усилиями органов власти всех уровней и хозяйствующих субъектов минимизированы или вовсе устранены барьеры для активизации меж- и внутрирегиональных связей и взаимодействий. Данный подход в концептуальном плане близок к сущности «негативной» интеграции, развиваемой в ХХ в. в школах международной экономической интеграции [7]. Однако он, на наш взгляд, не дает понимания природы движущих сил, обеспечивающих активизацию таких взаимодействий.

Другие исследователи трактуют пространственную интеграцию как процесс, характеризующийся ростом связности сегментов пространства вследствие увеличения масштабности и интенсивности экономических, социальных, культурных и других контактов между его элементами [8; 9]. Такой «потоковый» подход к трактовке и исследованию интеграции получил распространение и в зарубежных исследованиях, в том числе при анализе особенностей, проблем интеграции периферии и «центрального» города [10; 11]. Однако наличие и развитие потоков между территориями не всегда может свидетельствовать о существовании интеграционных процессов, возникновении новой системы с новым качеством. Пример того – опыт торговой кооперации приграничных субъектов Российской Федерации и зарубежных стран (Карелии и Финляндии, субъектов Восточной Сибири и Китая).

Более четкую и, на наш взгляд, практически значимую трактовку этой категории дает член-корреспондент РАН В. Н. Лаженцев, когда рассматривает пространственную интеграцию как управляемую кооперацию пространственно распределенных субъектов (регионов, муниципальных образований, хозяйствующих субъектов) при реализации совместных проектов на поле общей хозяйственной и социально-экономической деятельности [12]. Возникновение такой кооперации вызвано необходимостью консолидации потенциала территорий для решения общих проблем и задач развития в рамках реализации совместных экономических, социальных, экологических проектов ( проектный подход ) [13]. По своей природе этот подход имеет определенные точки соприкосновения с «потоковым», поскольку материальным измерением межтерриториального взаимодействия будет наличие потоков товаров, факторов производства, инвестиций и т. п.

Иными словами, пространственная интеграция как категория включает в себя не только экономический (хозяйственно-производственный) аспект взаимодействия, но и социальное, культурное сотрудничество5 [14; 15], осознание их идентичности, отсутствие культурных и политических противоречий [16]. Важную роль в этих процессах играет социальная интеграция, которая обеспечивается не только единством языка, культуры, но и существованием устойчивых межличностных социальных связей населения6.

Именно на развитие этих «мягких» факторов интеграции в настоящее время обращают значительное внимание в исследованиях зарубежные коллеги. Так, среди условий и факторов пространственного развития и интеграции регионов, наряду с их инфраструктурной обустроенностью, физическим и экономическим расстоянием, ученые выделяют их социальную, институциональную, организационную и иные виды близости . При этом ведущий в этих вопросах голландский ученый Р. Бошма в своих работах выделяет пять типов близости (пространственную, социальную, институциональную, организационную, когнитивную) [17], а его коллега француз А. Торре делает акцент лишь на двух ее формах – географической и организованной близости [18]. Последняя, на наш взгляд, так или иначе интегрирует со второго по четвертый типы близости в интерпретации Р. Бошмы. Оба автора обосновывают, что в настоящее время любой из таких типов близости является одним из ключевых факторов, определяющих потенциал реального взаимодействия агентов, перетока неявного знания в инновационном процессе и т. п.

При исследовании вопросов пространственной интеграции северных территорий в данной работе акцент сделаем на изучение именно их социальной близости (в терминологии Р. Бошмы – это, прежде всего, существующие социальные связи), поскольку для Севера и Арктики именно она, как показывают исследования7 и мировая практика, является доминантной для успешной реализации локальных и межрегиональных интеграционных проектов в социальной, хозяйственной и экологической сферах.

В целом исследование близости и социальных связей регионов стало активно использоваться в последние полвека. Так, в 1969 г. С. Милгрэм на основе своего эксперимента выявил феномен «маленького мира» («шести рукопожатий»)8. В свою очередь, М. Грэноветтер показал особенности формирования групп и существование различного рода социальных связей между их участниками. Именно слабые связи, по его мнению, свойственны сетевым организациям и рыночным обществам и способствуют информационному обмену и влиянию. Сосуществование слабых и сильных внутренних связей региона с сильными внешними связями позволяет не только обеспечить интеграцию регионального пространства, но и облегчает развитие инновационного процесса на территории за счет импорта новых идей и знания9.

Повсеместная цифровизация общественной жизни привела к тому, что исследование онлайн-взаимодействий особенно хорошо подходит для понимания сложившихся реальных социальных связей в обществе [19]. В отечественных

RUSSIAN JOURNAL OF REGIONAL STUDIES. Vol. 31, no. 1. 2023 ^^ публикациях для исследования социальных связей используются в основном данные ресурса «ВКонтакте». Так, среди наиболее известных работ по анализу Big Data социальной сети отметим публикацию Н. Ю. Замятиной, где исследованы миграционные установки молодежи, в том числе связанные с влиянием на эти процессы крупных университетов, расположенных на территории регионов [20]. При непосредственном участии Н. Ю. Замятиной в 2015 г. был разработан аналитический ресурс «Виртуальное население России», представляющий собой картографические материалы о социальных связях регионов и муниципальных образований, составленные на основе материалов крупнейшей российской социальной сети «ВКонтакте».

О. Д. Ивлиева и А. Д. Яшунский в своей работе исследовали межрегиональные социальные связи в России и показали наличие обратной зависимости между силой и масштабом таких связей от географического расстояния между населенными пунктами [21]. Н. С. Лебедкина, Ю. К. Александрова, В. В. Орлова проанализировали миграционные установки населения отдельных регионов России [22]; И. П. Cмирнов, Д. М. Виноградов, Д. М. Алексеев изучили роль Москвы, Санкт-Петербурга и Твери как центров миграционного притяжения населения Тверской области [23].

Активно большие данные соцсетей используются при исследовании социальных связей малых народов Севера [24], групп по интересам, например, протестных сообществ [25] и т. п. Данные социальной сети «ВКонтакте» Л. Чернышева и Э. Гизатуллина использовали для изучения особенностей и практик гибридного соседствования в большом жилом комплексе Санкт-Петербурга [26]. О. Васильева и В. Удовенко проанализировали основные демографические показатели нескольких сельских поселений Ленинградской области с помощью данных, представленных в группах этих сельских поселений в социальной сети. На основе полученной информации была дана характеристика пространственной активности населения, в том числе мобильности группы жителей изучаемых населенных пунктов, являющихся участниками социальной сети [27].

Несмотря на накопленный опыт проведения таких исследований, проблематика оценки социальных связей территорий в контексте обеспечения пространственной интеграции страны требует дальнейшей проработки с точки зрения объективной оценки уровня и направленности их трансформации.

Материалы и методы. В работе обоснован и апробирован методический подход к исследованию «мягких» факторов пространственной интеграции регионов России, позволяющий оценить текущее состояние и направленность развития социальных связей северных территорий (сетей «дружбы» жителей, пространственное распределение существующих родственных, культурных и иных связей).

Инструментарий включает в себя сбор и анализ Big Data социальной сети «ВКонтакте», а также результатов массовых опросов жителей крупных городов (на примере г. Вологды и г. Череповца), что позволяет оценить и верифицировать полученные результаты, касающиеся особенностей развития процессов в пространстве северных территорий.

Обоснованность использования больших данных «ВКонтакте» обусловлена тем, что данная платформа в настоящее время является самой крупной и популярной социальной сетью в России. Ее дневная аудитория составляет порядка

^^ РЕГИОНОЛОГИЯ. Том 31, № 1, 2023 50 млн чел., что почти в 6 раз больше второй по популярности социальной сети «Одноклассники»10.

Сбор Big Data будет осуществлялся с помощью сервиса TargetHunter11, являющегося официальным партнером «ВКонтакте» и предлагающего более 90 инструментов для поиска и аналитики открытых данных о пользователях соцсети (возраст, пол, родной город, образование, география проживания и учебы, родственные и дружеские связи, данных о сообществах, в которых состоит пользователь, категории интересов и т. п.).

Опросы населения жителей г. Вологды и г. Череповца были проведены в Вологодском научном центре РАН и обработаны при непосредственном участии автора (по 800 чел. в каждом городе в привязке к половозрастной структуре населения данных городов и их микрорайонам, что обеспечивает ошибку выборки в пределах 3–4 %)12.

Результаты исследования. Как уже отмечалось, к сильным социальным связям обычно относят родственные и дружественные связи; к слабым – связи между соседями, знакомыми, знакомыми знакомых, коллегами и т. п. Также выделяют очень слабые связи – отношения между людьми, которые периодически пересекаются, каким-то образом присутствуют в жизни друг друга, но не имеют между собой тесного контакта13.

Сначала проведем оценку слабых и очень слабых социальных связей жителей субъектов Европейского Севера России. Для этого с помощью сервиса TargetHunter были собраны все сообщества (группы, паблики), география которых привязана к субъектам ЕСР. В дальнейшем с помощью алгоритмов сервиса данные сообщества были очищены от неактивных и фейковых страниц (так называемых ботов), которые не отражают реально стоящих за ними людей.

Далее было проведено исследование характеристик участников сообществ, а именно географии их проживания. При этом внимание было уделено анализу доли таких участников в общем количестве зарегистрированных пользователей в данном населенном пункте. Именно этот показатель, на наш взгляд, более корректно показывает пространственную направленность слабых социальных связей. Например, среди участников сообществ Вологодской области (всего их 4 829 682 чел.) из г. Санкт-Петербурга было 60 985 чел., из г. Москвы – 26 726 чел., что составляет 4,84 и 2,12 % общей аудитории данных сообществ. Однако относительно общего количества пользователей данных мегаполисов – это лишь 0,40 и 0,09 % соответственно. Напротив, жители Вельска составляют только 0,16 % общего количества участников сообществ Вологодской области, однако их доля в общем количестве зарегистрированных пользователей Вельска – 5,7 %.

По такому принципу была сформирована таблица 1. Поскольку в настоящее время большинство в общем количестве сообществ региона имеет геолокацию в г. Вологде и г. Череповце, то получилась определенная закономерность: чем ближе населенный пункт к крупным городам области, тем выше в нем доля от общего количества зарегистрированных пользователей, состоящих в исследуемых сообществах (например, для Грязовца, Кадникова, Шексны, Сокола она составляет 20–30 %). С увеличением географического расстояния данная доля имеет тенденцию к снижению.

Т а б л и ц а 1. География участников сообществ Вологодской области в социальной сети «ВКонтакте» (на 30 июня 2022 г.)14 , %

T a b l e 1. Geography of community members of the Vologda Region in the social network “VKontakte” (as of June 30, 2022) , %

|

Населенный пункт / Locality |

Доля в общем количестве Доля в общем количестве пользователей в данном участников сообществ населенном пункте / Share in Вологодской области / Share in the total number of users in this the total number of community locality members in the Vologda Region |

|

Грязовец / Gryazovets Кадников / Kadnikov Тотьма / Tot’ma Череповец / Cherepovets Вологда / Vologda Шексна / Sheksna Сокол / Sokol Великий Устюг / Veliky Ustyug Онега / Onega Вельск / Velsk Няндома / Nyandoma Кондопога / Kondopoga Сегежа / Segezha Котлас / Kotlas Коряжма / Koryazhma |

29,5 0,31 29,3 0,08 27,2 0,21 26,9 8,72 26,0 14,42 24,5 0,26 19,2 0,68 14,6 0,47 5,9 0,08 5,7 0,16 5,1 0,08 3,9 0,10 3,6 0,08 3,4 0,18 3,3 0,09 |

В характере таких зависимостей можно проследить также существующие реальные социальные связи в рамках развивающихся агломерационных процессов.

Если опуститься на локальный уровень и рассмотреть отдельно сообщества г. Вологды, г. Сокола и г. Грязовца, то можно увидеть сильное пересечение участников и наличие общих сегментов. Так, в настоящее время жители г. Вологды являются самой большой категорией среди участников сообществ г. Сокола (они составляют 11 % от их общего числа), а среди участников сообществ г. Грязовца на них приходится 14 %.

К таким же выводам можно прийти при анализе результатов социологических опросов населения г. Вологды. Так, наиболее тесное социально-экономическое взаимодействие жителей областного центра осуществляется с соседним Вологодским районом: 41,4 % ответивших имеют здесь дачу, земельный участок, загородный дом; 27,4 % жителей навещают родственников, проживающих в этом муниципальном районе; 25,4 % респондентов направляются туда на рыбалку, охоту и сбор ягод, т. е. так или иначе связаны с этими локальными обществами (табл. 2). Кроме того, порядка 13 % жителей работают в организациях, расположенных в Вологодском районе.

-

14 Источник: рассчитано автором по данным, собранным с помощью сервиса TargetHanter. ECONOMICS AND MANAGEMENT OF NATIONAL ECONOMY 95

Т а б л и ц а 2. Распределение ответов респондентов г. Вологды на вопрос «С какой целью Вы и члены Вашей семьи посещаете следующие муниципальные районы Вологодской области?», % от числа опрошенных15

T a b l e 2. Distribution of respondents’ answers in the city of Vologda to the question “For what purpose do you and your family members visit the following municipal districts of the Vologda Region ?”, % of the number of respondents

|

Вариат ответа / Answer options |

Годы / Years |

|

2017 2019 2021 |

Вологодский район / Vologda district

В Сокольском районе 14,6 % ответивших навещают родственников, 12,5 – направляются туда на рыбалку, охоту и сбор ягод, 7,4 % – имеют тут свою дачу, загородный дом и т. п. Аналогичная ситуация отмечается и в Грязовецком районе. Все это свидетельствует о том, что в настоящее время между Вологдой и близлежащими районами сложились тесные социальные, культурные, экономические и прочие связи.

Аналогичные выводы можно сделать для г. Череповца и окружающих его районов. В частности, порядка 37 % жителей города в настоящее время

RUSSIAN JOURNAL OF REGIONAL STUDIES. Vol. 31, no. 1. 2023 ^^ имеют дачу, земельный участок, загородный дом в Череповецком районе (12 % – в Шекснинском, 8 % – в Белозерском), треть – навещают там родственников (15 и 13 % соответсвенно), 19 % – ездят туда на рыбалку, охоту и для сбора ягод/грибов (по 14 %). При этом почти 17 % жителей города постоянно работают в Череповецком районе.

При этом с точки межрегиональных связей Вологодская область имеет более тесные слабые социальные связи с Архангельской областью. В частности, об этом свидетельствует то, что около 3–6 % зарегистрированных пользователей из населенных пунктов этого субъекта Федерации состоят в сообществах Вологодской области. Определенные связи прослеживаются также с Республикой Карелия (г. Сегежа).

В таблице 3 представлена обобщающая информация по другим субъектам Европейского Севера России. Из нее следует, что Архангельская область более тесно связана с Вологодской областью и Республикой Коми; Республика Коми имеет более слабо выраженные межрегиональные социальные связи, но они тоже в основном представлены близлежащими географическими соседями. Социальные связи Ненецкого автономного округа преимущественно анклавизированы внутри округа; внешние по отношению к нему связи имеют место в основном с Архангельской областью. Население Республики Карелия в данного рода контактах больше всего тяготеет к Ленинградской области и г. Санкт-Петербургу.

Т а б л и ц а 3. География участников сообществ субъектов Европейского Севера России в социальной сети «ВКонтакте» (по состоянию на 30 июня 2022 г.)16 , %

T a b l e 3. Geography of community members of subjects of the European North of Russia in the social network “VKontakte” (as of June 30, 2022) , %

|

Населенный пункт / Locality |

Доля в общем количестве пользователей в данном населенном пункте / Share in the total number of users in this locality |

Доля в общем количестве участников сообществ исследуемого субъекта Федерации / Share in the total number of participants in communities of the studied subject of the Russian Federation |

|

1 |

2 |

3 |

|

Архангельская область / Arkhangelsk Region |

||

|

Нарьян-Мар (Ненецкий автономный округ) / Naryan-Mar (Nenets Autonomous Area) |

8,30 |

0,34 |

|

Сыктывкар (Республика Коми) / Syktyvkar (Komi Republic) |

1,80 |

0,10 |

|

Великий Устюг (Вологодская область) / Veliky Ustyug (Vologda Region) |

0,80 |

0,05 |

|

Вологда (Вологодская область) / Vologda (Vologda Region) |

0,50 |

0,45 |

|

Республика Коми / Komi Republic |

||

|

Котлас (Архангельская область) / Kotlas (Arkhangelsk Region) |

0,80 |

0,08 |

|

Киров (Кировская область) / Kirov |

0,40 |

0,44 |

(Kirov Region)

16 Источник: рассчитано автором по данным, собранным с помощью сервиса TargetHanter.

Окончание табл. 3 / End of table 3

|

1 2 1 |

3 |

|

Вологда (Вологодская область) / 0,20 Vologda (Vologda Region) Кострома (Костромская область) / 0,15 Kostroma (Kostroma Region) Сургут (Ханты-Мансийский 0,10 автономный округ – Югра) / Surgut (Khanty-Mansi Autonomous Area – Yugra) Ненецкий автономный округ / Nenets Autonomous Area Архангельск (Архангельская 1,15 область) / Arkhangelsk (Arkhangelsk Region) Северодвинск (Архангельская 0,48 область) / Severodvinsk (Arkhangelsk Region) Великий Устюг (Вологодская 0,48 область) / Veliky Ustyug (Vologda Region) Котлас (Архангельская область) / 0,32 Kotlas (Arkhangelsk Region) Сыктывкар (Республика Коми) / 0,20 Syktyvkar (Komi Republic) Республика Карелия / Republic of Karelia Тихвин (Ленинградская область) / 5,10 Tikhvin (Leningrad Region) Выборг (Ленинградская область) / 4,40 Vyborg (Leningrad Region) Вологда (Вологодская область) / 2,80 Vologda (Vologda Region) Великий Новгород (Новгородская 2,40 область) / Veliky Novgorod (Novgorod Region) Череповец (Вологодская область) / 2,30 Cherepovets (Vologda Region) Мурманск (Мурманская область) / 1,93 Murmansk (Murmansk Region) Псков (Псковская область) / Pskov 1,68 (Pskov Region) Санкт-Петербург / St. Petersburg 1,60 Мурманская область / Murmansk Region Псков (Псковская область) / Pskov 6,30 (Pskov Region) Выборг (Ленинградская область) / 2,30 Vyborg (Leningrad Region) Северодвинск (Архангельская 2,00 область) / Severodvinsk (Arkhangelsk Region) Петрозаводск (Республика Карелия) / 1,90 Petrozavodsk (Republic of Karelia) Архангельск (Архангельская 1,60 область) / Arkhangelsk (Arkhangelsk Region) Вологда (Вологодская область) / 0,90 Vologda (Vologda Region) Санкт-Петербург / St. Petersburg 0,70 |

0,22 0,08 0,08 2,55 0,41 0,08 0,09 0,33 0,11 0,14 0,54 0,42 0,33 0,39 0,19 7,51 0,12 0,10 0,19 0,38 0,41 0,25 4,33 |

Не менее интересные выводы были выявлены при анализе родственных связей жителей северных регионов (отец, мать, бабушка, дедушка, брат, сестра), которые показывают не только существующие так называемые сильные социальные связи, но и характеризуют миграционные процессы на российском Севере c позиции смены поколений населения.

Так, в Вологодской области зарегистрированы 1 008 265 активных пользователей в социальной сети «ВКонтакте». С помощью сервиса TargetHanter были собраны их родители (если они были указаны) – 43 276 чел. При этом подавляющее большинство родителей у жителей Вологды (включая бабушек и дедушек) в настоящее время проживают в этом же субъекте Федерации (больше всего в г. Вологде – 23 %, в г. Череповце – 22 %). Если детализировать далее, то вторым по географии проживания родителей пользователей из Вологодской области будет Архангельская область (1 % – Вельск, Няндома, Котлас, Северодвинск), а далее Мурманская область (0,35 % – Мурманск, Мончегорск). Эти цифры свидетельствуют о том, что определенная часть населения мигрировала в Вологодскую область на постоянное место жительства с этих двух более северных субъектов Федерации.

Детей, внуков, братьев и сестер пользователей Вологодской области было собрано 168 419 чел. При этом большая часть из них в настоящее время проживает в г. Вологде – 20,5 %, г. Череповце – 17,5 %. Для объективного исследования процессов внутрирегиональной миграции населения были отдельно собраны пользователи, проживающие в Вологде и Череповце, и исключены из общей совокупности пользователей Вологодской области. У оставшейся группы людей мы проанализировали, где проживают их дети. В результате у большинства дети живут в г. Вологде (14,2 % пользователей) и г. Череповце (7,1 %). Эти цифры свидетельствуют о внутрирегиональной миграции населения с периферийных районов в крупные города области (табл. 4).

Т а б л и ц а 4. География родственных связей участников сообществ субъектов Европейского Севера России в социальной сети «ВКонтакте» (по состоянию на 30 июня 2022 г.)17

T a b l e 4. Geography of family ties of community members of the subjects of the European North of Russia in the social network “VKontakte” (as of June 30, 2022)

|

Территория проживания родителей пользователей (отец, мать, бабушка, дедушка) / Residence area of users’ parents (father, mother, grandparents) |

Процент выявленных пользователей / Percent of the identified users |

Территория проживания детей, внуков, братьев/ сестер пользователей / Residence area of children, grandchildren, brothers/ sisters of users |

Процент выявленных пользователей / Percent of the identified users |

|

1 |

2 |

3 |

4 |

|

Вологодская область / Vologda Oblast |

|||

|

г. Вологда / Vologda |

23,00 |

г. Вологда / Vologda |

20,50 |

|

г. Череповец / Cherepovets |

22,00 |

г. Череповец / Cherepovets |

17,50 |

|

Архангельская область (Вельск, Няндома, Котлас, Северодвинск) / Arkhangelsk Region (Velsk, Nyandoma, Kotlas, Severodvinsk) |

1,00 |

г. Санкт-Петербург / St. Petersburg |

4,70 |

|

Мурманская область (Мурманск, Мончегорск) / Murmansk Region (Murmansk, Monchegorsk) |

0,35 |

г. Москва / Moscow |

2,50 |

17 Источник: рассчитано автором по данным, собранным с помощью сервиса TargetHanter.

Окончание табл. 4 / End of table 4

|

1 |

2 |

3 ZE |

4 |

|

Ярославская область (г. Ярославль) / Yaroslavl Region (Yaroslavl) |

0,80 |

||

|

Архангельская область / Arkhangelsk Region |

|||

|

г. Архангельск / Arkhangelsk |

24,30 |

г. Архангельск / Arkhangelsk |

28,10 |

|

г. Северодвинск / Severodvinsk |

12,00 |

г. Северодвинск / Severodvinsk |

13,20 |

|

г. Котлас / Kotlas |

5,00 |

г. Котлас / Kotlas |

5,20 |

|

г. Санкт-Петербург / |

0,86 |

г. Санкт-Петербург / |

2,82 |

|

St. Petersburg |

St. Petersburg |

||

|

г. Вологда / Vologda |

0,31 |

г. Москва / Moscow |

1,16 |

|

г. Ярославль / Yaroslavl |

0,22 |

г. Вологда / Vologda |

0,73 |

|

г. Ярославль / Yaroslavl |

0,57 |

||

|

Ненецкий автономный округ / Nenets Autonomous Area |

|||

|

г. Нарьян-Мар / Naryan-Mar |

50,22 |

г. Нарьян-Мар / Naryan-Mar |

34,40 |

|

г. Архангельск / Arkhangelsk |

1,87 |

г. Архангельск / Arkhangelsk |

5,80 |

|

г. Санкт-Петербург / |

1,15 |

г. Санкт-Петербург / |

5,10 |

|

St. Petersburg |

St. Petersburg |

||

|

г. Киров / Kirov |

0,58 |

г. Москва / Moscow |

2,24 |

|

г. Северодвинск / Severodvinsk |

1,10 |

||

|

г. Сыктывкар / Syktyvkar |

0,90 |

||

|

Республика Коми / Komi Republic |

|||

|

г. Сыктывкар / Syktyvkar |

24,70 |

г. Сыктывкар / Syktyvkar |

20,60 |

|

г. Ухта / Ukhta |

9,48 |

г. Ухта / Ukhta |

7,25 |

|

г. Воркута / |

4,59 |

г. Санкт-Петербург / |

4,20 |

|

Vorkuta |

St. Petersburg |

||

|

г. Санкт-Петербург / |

0,76 |

г. Москва / |

2,80 |

|

St. Petersburg |

Moscow |

||

|

г. Киров / Kirov |

0,38 |

г. Киров / Kirov |

1,12 |

|

г. Котлас / Kotlas |

0,22 |

г. Вологда / Vologda |

0,35 |

|

Республика Карелия / Republic of Karelia |

|||

|

г. Петрозаводск / |

30,90 |

г. Петрозаводск / |

26,70 |

|

Petrozavodsk |

Petrozavodsk |

||

|

г. Кондопога / Kondopoga |

3,80 |

г. Кондопога / Kondopoga |

2,60 |

|

г. Сегежа / Segezha |

3,80 |

г. Сортавала / Sortavala |

2,30 |

|

г. Сортавала / Sortavala |

3,40 |

г. Сегежа / Segezha |

2,30 |

|

г. Санкт-Петербург / |

1,40 |

г. Санкт-Петербург / |

7,80 |

|

St. Petersburg |

St. Petersburg |

||

|

г. Кандалакша / Kandalaksha |

0,22 |

г. Москва / Moscow |

1,90 |

|

г. Мурманск / Murmansk |

0,64 |

||

|

Мурманская область / Murmansk Region |

|||

|

г. Мурманск / Murmansk |

27,90 |

г. Мурманск / Murmansk |

25,30 |

|

г. Апатиты / Apatity |

5,60 |

г. Апатиты / Apatity |

5,25 |

|

г. Мончегорск / Monchegorsk |

4,70 |

г. Мончегорск / Monchegorsk |

3,70 |

|

г. Санкт-Петербург / |

1,990 |

г. Санкт-Петербург / |

7,80 |

|

St. Petersburg |

St. Petersburg |

||

|

г. Москва / Moscow |

0,59 |

г. Москва / Moscow |

2,25 |

|

г. Петрозаводск / |

0,31 |

г. Петрозаводск / |

0,73 |

|

Petrozavodsk |

Petrozavodsk |

||

|

г. Архангельск / Arkhangelsk |

0,29 |

г. Воронеж / Voronezh |

0,42 |

Следующим по популярности местом проживания детей, внуков вологжан являются г. Санкт-Петербург – 4,7 %, г. Москва – 2,5, Ярославль – 0,8 %. Таким образом, прослеживается центростремительный вектор миграции (учебная, рабочая) жителей северных регионов в крупные мегаполисы страны и более южные их регионы. «Южный» вектор миграции отмечается и для других субъектов ЕСР.

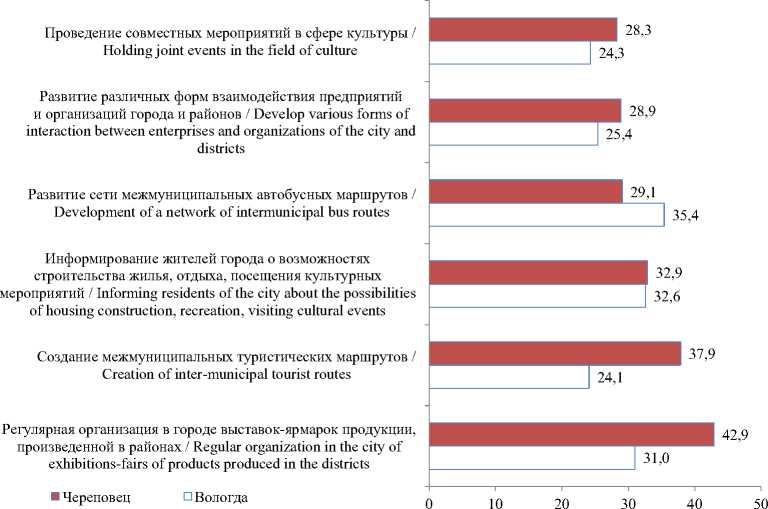

Для активизации межмуниципальных и межрегиональных социальных взаимодействий важным является обеспечение не только необходимого инфраструктурного обеспечения, но и поддержка производственно-хозяйственных, культурных, образовательных и иных связей. Так, результаты опроса 2021 г. показали, что 42,9 % респондентов в Череповце и 31,0 % в Вологде наиболее перспективным направлением развития социально-экономического взаимодействия между городом и прилегающими к нему районами считают регулярную организацию в городах выставок-ярмарок продукции, произведенной в районах; целесообразность создания межмуниципальных туристических маршрутов отметили 37,9 % жителей Череповца и 24,1 % жителей Вологды, информирования жителей о возможностях строительства индивидуального жилья на земельных участках и возможностях отдыха – 23,9 и 32,6 % соответственно (рис. 1). Более трети жителей областного центра акцентировали внимание на необходимости развития сети межмуниципальных автобусных маршрутов.

Р и с. 1. Распределение ответов респондентов на вопрос

«На Ваш взгляд, какие направления взаимодействия целесообразно развивать между городом Вологдой и прилегающими к нему районами?», % от числа опрошенных18

F i g. 1. Distribution of respondents’ answers to the question

“In your opinion, what areas of interaction should be developed between the city of Vologda and its adjacent districts?”, % of respondents

-

18 Источник: результаты опросов жителей крупных городов Вологодской области в 2021 г.

Именно поддержка и взаимоувязка процессов развития хозяйственно-производственных связей, инфраструктурной и социальной связности территорий становится объективной основой для реализации совместных межмуниципальных и межрегиональных проектов, являющихся материальной основой обеспечения пространственной интеграции на внутри- и межрегиональном уровнях.

Обсуждение и заключение. Как свидетельствуют результаты проведенного анализа, в настоящее время сохранились внутренние социальные связи субъектов Европейского Севера России как единого северного региона, однако наблюдаются тенденции к их пространственной трансформации, связанные в том числе с активным центростремительным вектором миграции населения в крупные города региона, а также в Санкт-Петербург и Москву.

Это ведет, с одной стороны, к активизации агломерационных процессов и наращиванию связей между этими городами и прилегающими к ним сельскими территориями, а с другой – к разрыву социальных связей с удаленными территориями.

На основе эмпирических данных была подтверждена гипотеза о наличии более тесных связей между соседними территориями. Особенно это проявляется между Архангельской и Вологодской областями (треугольник «Великий Устюг – Котлас – Коряжма»).

Как свидетельствует мировая практика, именно тесная социальная связность территорий, дополненная их географической близостью и инфраструктурной обустроенностью, выступает предпосылкой для успешной реализации совместных межмуниципальных (межрегиональных) проектов в экономической, социальной и экологической сферах [28].

В такой ситуации усилия региональных и местных органов власти Европейского Севера России, на наш взгляд, должны быть сконцентрированы на двух следующих магистральных направлениях. Во-первых, это инициация и поддержка реализации проектов в рамках формирующихся городских агломераций Севера (крупный/средний город и прилегающие к нему муниципалитеты), что позволит сформировать интегрированное социально-экономическое пространство агломераций, которые за счет эффективного использования положительных агломерационных эффектов могут стать новыми опорными точками северного пространства. Во-вторых, это поддержка совместных проектов развития за пределами крупных городских агломераций (например, в рамках рассматриваемого выше треугольника «Великий Устюг – Котлас – Коряжма»). Успешная реализация ряда таких проектов на практике позволит не только консолидировать ресурсы территорий для решения совместных проблем и задач, снизить негативные социально-экономические последствия для периферии Севера от гиперцентростремительного развития и локационного сжатия России в постсоветский период, но и обеспечить реальную пространственную интеграцию за счет восстановления и развития устойчивых социально-экономических связей по линии «крупный город – средний/малый город – село» в пространстве северного региона.

Научная значимость работы заключается в систематизации и расширении теоретико-методологических подходов к исследованию пространственной интеграции регионов и «мягких» факторов ее обеспечения, к числу которых в современных условиях относятся сложившиеся и развивающиеся во времени

RUSSIAN JOURNAL OF REGIONAL STUDIES. Vol. 31, no. 1. 2023 ^^ социальные связи территорий; обосновании методического инструментария оценки уровня и направленности развития таких социальных связей.

Практическая значимость исследования состоит в выявлении тенденций и направлений пространственной трансформации социальных связей северных территорий России, оценке миграционных установок их жителей, что в совокупности послужит основой для научного обоснования эффективных управленческих решений в сфере регулирования и координации социально-экономического развития регионов России.

Список литературы «Мягкие» факторы обеспечения пространственной интеграции северных регионов России

- Кузнецов С. В., Межевич Н. М., Шамахов В. А. Стратегия пространственного развития Российской Федерации и перспективы развития приморских агломераций // Управленческое консультирование. 2019. № 6 (126). С. 10-18. doi: https://doi.org/10.22394/1726-1139-2019-6-10-18

- Кожевников С. А. Пространственное и территориальное развитие Европейского Севера России: тенденции и приоритеты трансформации // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2019. Т. 12, № 6. С. 91-109. doi: https://doi.org/10.15838/esc.2019.6.66.5

- Бухарова Е. Б. Нужны новые механизмы государственной региональной политики // ЭКО. 2018. № 6. С. 38-49. doi: https://doi.org/10.30680/ECO0131-7652-2018-6-38-49

- Котов А. Территория требует связной работы: роль межрегиональных взаимодействий в восстановлении экономики (к 100-летию работы И. Г. Александрова «Экономическое районирование России») // Пространственная экономика. 2021. Т. 17, № 1. С. 18-34. doi: https://doi. org/10.14530/se.2021.1.018-034

- Полякова А. Г. Модернизация структуры экономического пространства региона // Вестник Череповецкого государственного университета. 2011. Т. 2, № 2. С. 28-31. URL: https://www.chsu. ra/upload/iЫock/3a3/Вестник 2011 №2 т. 2.pdf (дата обращения: 30.06.2022).

- Бухвальд Е. М., Иванов О. Б. Актуальные проблемы пространственной интеграции российской экономики // ЭТАП: экономическая теория, анализ, практика. 2015. № 5. С. 7-32. URL: http://etap.instet.ru/images/etap/Etap_05_2015.pdf (дата обращения: 30.06.2022).

- Воронина Т. В. Эволюция теоретических подходов к анализу развития международной экономической интеграции // Terra Economicus. 2010. Т. 8, № 3-3. С. 208-215. URL: https://te.sfedu. ru/evjur/data/2010/journal8_3_3.pdf (дата обращения: 30.06.2022).

- Бакланов П. Я. Интеграционные и дезинтеграционные процессы на Дальнем Востоке России // Региональные исследования. 2002. № 1. С. 11-19. URL: http://media.geogr.msu.ru/RI/ RI_2002_01(01).pdf (дата обращения: 30.06.2022).

- Белоусова А. В. Межрегиональные взаимодействия: влияние на экономику региона (Хабаровский край) // Пространственная экономика. 2012. № 4. С. 127-137. doi: https://doi.org/10.14530/ se.2012.4.127-137

- Houtum Van H. III European Perspectives on Borderlands. An Overview of European Geographical Research on Borders and Border Regions // Journal of Borderlands Studies. 2000. Vol. 15, issue 1. Pp. 57-83. doi: https://doi.org/10.1080/08865655.2000.9695542

- Herrschel T. City Regions, Polycentricity and the Construction of Peripheralities Through Governance // Urban Research & Practice. 2009. Vol. 2, issue 3. Pp. 240-250. doi: https://doi. org/10.1080/17535060903319103

- Лаженцев В. Н. Взаимосвязь теории и практики (пример методологии экономико-географического исследования) // Известия Коми НЦ УрО РАН. 2010. № 3. С. 99-105. URL: https:// izvestia.komisc.ru/Archive/i03.pdf (дата обращения: 30.06.2022).

- Пилясов А. Н. Арктическое Средиземноморье. Предпосылки формирования нового макрорегиона // ЭКО. 2010. № 12. С. 54-75. URL: https://ecotrends.ru/index.php/eco/article/view/3229/2263 (дата обращения: 30.06.2022).

- Marcuse P. Enclaves Yes, Ghettos No: Segregation and the State // Desegregating the City: Ghettos, Enclaves, and Inequality / ed. by D. P. Varady. Albany, NY : State University of New York Press, 2005. Pp. 15-30. URL: http://www.urbancenter.utoronto.ca/pdfs/curp/Marcuse_Segregationandthe.pdf (дата обращения: 30.06.2022).

- Lee R. Integration // The Dictionnary of Human Geography / ed. by D. Gregory [et al.]. Chichester : Wiley-Blackwell, 2009. 1071 p. URL: https://s3.amazonaws.com/arena-attachments/293183/0e6f-92cc7302976ef7c9f27cb6604b3f.pdf (дата обращения: 30.06.2022).

- Heller W. Identities and Conceptions of Border Area Populations in East-Central and South-East Europe - Thematic Aspects and Questions of an Actual Research Field // Journal of Urban and Regional Analysis. 2011. Vol. 3, issue 1. Pp. 5-12. doi: https://doi.org/10.37043/JURA.2011.3.1.1

- Boschma R. Proximity and Innovation: A Critical Assessment // Regional Studies. 2005. Vol. 39, issue 1. Pp. 61-74. doi: https://doi.org/10.1080/0034340052000320887

- Torre A., Rallet A. Proximity and Localization // Regional Studies. 2005. Vol. 39, issue 1. Pp. 47-59. doi: https://doi.org/10.1080/0034340052000320842

- Рыцарев И. А., Кирш Д. В., Куприянов А. В. Кластеризация медиаконтента из социальных сетей с использованием технологии BigData // Компьютерная оптика. 2018. Т. 42, № 5. С. 921-927. URL: https://www.computeroptics.ru/K0/Annot/K042-5/420424.html (дата обращения: 30.06.2022).

- Замятина Н. Ю., Яшунский А. Д. Виртуальная география виртуального населения // Мониторинг общественного мнения: Экономические и социальные перемены. 2018. № 1. С. 117-137. doi: https://doi.org/10.14515/monitoring.2018.1.07

- Ивлиева О. Д., Яшунский А. Д. О расстояниях, которых не знает дружба // Городские исследования и практики. 2019. Т. 4, № 1 (14). С. 64-76. doi: https://doi.org/10.17323/usp41201964-76

- Лебедкина Н. С., Александрова Ю. К., Орлова В. В. Анализ миграционных потоков молодежи на территории субъектов Российской Федерации // Векторы благополучия: экономика и социум. 2021. № 2 (41). С. 57-72. doi: https://doi.org/10.18799/26584956/2021/2(41)/1099

- Смирнов И. П., Виноградов Д. М., Алексеев А. И. К Москве или к Санкт-Петербургу? Тяготение населения Тверской области по данным сети «Вконтакте» // Известия Русского географического общества. 2019. Т. 151, вып. 6. С. 69-80. doi: https://doi.org/10.31857/S0869-6071151669-80

- Сулейманова О. А. Cаамские веб-сообщества глазами модераторов (на примере социальной сети «ВКонтакте») // Труды Кольского научного центра РАН. Гуманитарные исследования. Вып. 21. 2021. Т. 12, № 4. С. 141-153. doi: https://doi.org/10.37614/2307-5252.202L4.21.010

- Ушкин С. Г., Сапон Н. В. Протестные группы в социальной сети «ВКонтакте»: кластеризация пользователей и их типологические особенности // Научный результат. Социология и управление. 2022. Т. 8, № 2. С. 97-111. doi: https://doi.org/10.18413/2408-9338-2022-8-2-0-8

- Чернышева Л., Гизатуллина Э. «ВКонтакте» с соседями: черты и практики гибридного со-седствования в большом жилом комплексе Санкт-Петербурга // Laboratorium: Журнал социальных исследований. 2021. № 13 (2). С. 39-71. doi: https://doi.org/10.25285/2078-1938-2021-13-2-39-71

- Васильева О. Е., Удовенко В. С. Социально-географический анализ сельских поселений на основе данных социальной сети «Вконтакте» // Вестник Московского университета. Серия 5. География. 2018. № 6. С. 26-33. URL: https://vestnik5.geogr.msu.ru/jour/article/view/479 (дата обращения: 30.06.2022).

- Олейник А. Модель сетевого капитализма // Вопросы экономики. 2003. № 8. С. 132-149. doi: https://doi.org/10.32609/0042-8736-2003-8-132-149