Многолетние изменения паразитофауны сиговых рыб в озерах

Автор: Румянцев Евгений Алексеевич, Шалина Светлана Александровна

Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu

Рубрика: Биология

Статья в выпуске: 9 (103), 2009 года.

Бесплатный доступ

Сиговые рыбы, трофность водоема, зараженность рыб, цикл развития

Короткий адрес: https://sciup.org/14749638

IDR: 14749638

Текст статьи Многолетние изменения паразитофауны сиговых рыб в озерах

Фауна паразитов рыб находится в исключительной зависимости от разнообразного комплекса действующих экологических факторов. Чутко реагируя на все изменения природных условий и состояния водоема, она развивавается в том или ином направлении. Естественно ожидать, что за длительный промежуток времени, составляющий несколько десятилетий, паразитофауна рыб претерпевает вполне определенные изменения. Изучение этих изменений представляет большой интерес.

Изменения паразитофауны рыб за длительный многолетний период времени в водоемах озерного типа впервые были изучены С. С. Шульманом и В. Ф. Рыбак [15]. Они сравнили данные ихтиопаразитологических исследований на Кончезере и Пертозере в 1931–1935 годах с таковыми, проведенными спустя четверть века, в 1953–1954 годах. За длительный промежуток времени особенно резко возросла численность рачков Еrgasilus sieboldi. Причину этого авторы видят в том, что за четверть века озера значительно продвинулись в сторону эвтрофикации, хотя и не вышли за пределы своего олиготрофного статуса.

У сиговых рыб исчезают моногенеи Discoco-tyle sagittata и Gyrodactylus lavareti , цестода Eubo-trium salvelini , трематода Crepidostomum farionis , рачки Salmincola. Отмечена тенденция к снижению численности тех видов паразитов, промежуточными хозяевами которых служат реликтовые раки ( Echinorhynchus salmonis, Cystidicola farionis , Cyathocephalus truncatus ) (табл. 1).

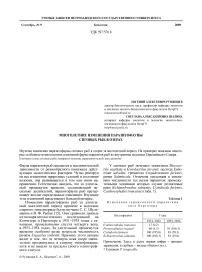

Таблица 1

Изменения зараженности паразитами сига Пертозера

Вид паразита

Cyathocephalus truncatus Proteocephalus exiguus* Cystidicola farionis Echinorhynchus salmonis

|

Годы |

|

|

1931–1932 |

1953–1954 |

|

17 (0.2) |

– |

|

68 (4.3) |

91 (106.3) |

|

100 (195.0) |

83 (58.3) |

|

100 (108.3) |

83 (25.0) |

Примечание. Здесь и далее первая цифра – процент заражения, в скобках – индекс обилия (экз.).

* Синоним Р. longicollis.

Судить о многолетних изменениях фауны паразитов другого олиготрофного водоема – Выгозера – позволяют исследования ряда авторов [7], [13], [2]. Зарегулирование озера сопровождалось увеличением содержания в нем болотных гуминовых веществ, что сказалось на гидрофауне. Сиговые, игравшие основную роль в промысле, уступили место лещу, судаку и корюшке. Почти исчезли реликтовые раки [1]. Из состава фауны этого водоема выпадают реофильные и оксифильные виды, наиболее чувствительные к дистрофикации ( Rhabdochona denudate, Crepidostomum metoecus, Salmincola thy-malli и др.). Стали редко встречаться многие представители, промежуточными хозяевами которых служит понтопорея ( Cystidicola farionis ). Скребень Echinorhynchus salmonis вообще не обнаружен.

Снизились количественные показатели зараженности рыб теми видами паразитов, жизненный цикл которых протекает при участии бентосных организмов ( Diplostomum spathaceum, Ich-thyocotylurus pileatus, Phyllodistomum elongatum, Neoechinorhynchus rutili, Raphidascaris acus ). Однако зараженность рыб скребнем Асапthocephalus lucii возросла, поскольку его первые промежуточные хозяева – водяные ослики – более устойчивы к действию болотных вод.

Численность паразитов, связанных с зоопланктоном, в большинстве случаев возрастает. К ним относятся Triaenophorus nodulosus, Pro-teocephalus percae, Camallanus lacustris. Здесь проявляется интересная зависимость – парадокс Шульмана. Суть его состоит в том, что в дис-трофированных озерах при общем обеднении рачкового планктона наблюдается большая зараженность рыб-планктофагов теми паразитами, жизненный цикл которых протекает при участии планктонных (веслоногих) рачков, по сравнению с эвтрофированными озерами с богатым зоопланктоном. Причиной этого феномена служит избирательное питание рыб (элективность питания), предпочитающих питаться ветвистоусыми рачками даже тогда, когда веслоногих рачков очень много. Изменения, произошедшие в экосистеме Выгозера, были связаны с дистрофика-цией водоема после его зарегулирования.

Остановимся на изменениях фауны паразитов рыб Онежского озера, происшедших через большой промежуток времени. Паразитофауна рыб Онежского озера в 1932–1934 годах была исследована Г. К. Петрушевским [9]. Повторные исследования были проведены спустя полвека [12], [10], [11].

Наибольшие изменения в зараженности рыб паразитами происходят среди представителей бореального предгорного фаунистического комплекса. У некоторых видов, составляющих этот комплекс, отмечена тенденция к снижению численности. Так, если в районе Шалы нематода Rhabdo-chona denudate ранее была неоднократно отмечена у сига, то нами она вообще не была обнаружена.

Изменилась зараженность рыб паразитами арктического комплекса (табл. 2). Из паразитов с прямым циклом развития тенденцию к снижению инвазированности рыб обнаруживают рачки рода Salmincola, весьма чувствительные к изменению режима озер. У сиговых стали реже встречаться S. coregonorum и S. etensus. Единичны находки моногеней Gyrodactylus lavareti. Очевидно, исчезла (или находится на грани исчезновения) реликтовая пиявка Acanthodella peledina. Она отсутствовала и в сборах Г. К. Петрушевского, проведенных в 1930-х годах. Однако в начале века A. peledina в Онежском озере отмечалась. Этот вид сохранялся в водоеме как ледниковый реликт до тех пор, пока сохранялся его ультраолиготрофный статус.

Тенденция к уменьшению численности проявляется у многих паразитов со сложным циклом развития. Среди них можно назвать трематод Crepidostomum farionis и Phyllodistomum simile. Эти виды паразитов в своем развитии связаны с животными-хозяевами, приуроченными к литорали. Именно здесь, в отдельных изолированных участках (губах), в первую очередь начинаются процессы эвтрофирования, приводящие к перестройке фауны.

Зараженность рыб цестодами Diphyllobo-trium ditremum и D. dendriticum , развивающимися при участии планктонных раков, снижается. Данные виды сравнительно лабильны и являются одними из тех немногих представителей арктического пресноводного комплекса, которые дольше других сохраняются в озерах при их эвтрофикации и дистрофикации.

Интерес представляет тот факт, что некоторые виды арктического пресноводного комплекса за длительный промежуток времени не только не проявили тенденции к уменьшению своей численности, а наоборот, увеличили ее. Из паразитов с прямым циклом развития выделяется моногенея Discocotyle sagittata. Среди паразитов со сложным циклом развития, дающих увеличение инвазиро-ванности рыб, можно назвать две группы. К первой относятся виды паразитов, связанные в своем развитии с зоопланктоном. Это цестоды Proteoce-phalus exiguus, Triaenophorus crassus, Eubotrium salvelini. Увеличение их численности является отражением тех сдвигов, которые происходят в развитии зоопланктона. Его продуктивность с эвтрофикацией отдельных губ (заливов) возрастает, и роль в питании рыб естественно увеличивается. При этом наблюдается усиление зараженности рыб, в первую очередь планктофагов, теми паразитами, жизненный цикл которых протекает при участии веслоногих ракообразных. Такая зависимость, на наш взгляд, устанавливается на первых этапах эвтрофикации в рамках озер олиготрофного типа. Однако в эвтрофированных озерах начинает действовать другая закономерность (парадокс Шульмана), когда количественные показатели развития зоопланктона растут, а зараженность рыб паразитами, связанными с ним, падает.

Вторую группу паразитов арктического пресноводного комплекса, обусловливающих повышение зараженности рыб, образуют виды, связанные в жизненном цикле с зообентосом. Среди них выделяются те представители, которые развиваются при участии реликтовых раков. Это нематода Cystidicola farionis, скребень Echinorhynchus sal-monis и цестода Суаthocephalus truncatus. Так, в 1932 году на одну исследованную рыбу приходилось в среднем 3,6 экземпляра С. farionis. В 1980 году эта цифра возросла до 7,6. Для Е. salmonis эти показатели составили соответственно 24 и 40 экземпляров. Судя по зараженности ими, можно предположить, что в Онежском озере, по крайней мере в отдельных его районах, за прошедшие несколько десятилетий произошло нарастание численности реликтовых ракообразных, в частности понтопореи, которая служит первым промежуточным хозяином. Это вполне согласуется с последними данными [8].

Таким образом, на первых этапах развития олиготрофных озер рост трофии стимулирует увеличение биомассы, в том числе за счет некоторых представителей арктического пресноводного комплекса. В результате этого количественные показатели зараженности рыб данными паразитами за длительный многолетний промежуток времени возросли. Однако нарастание зараженности происходит только до тех пор, пока данный олиготрофный водоем не переходит в новое качественное состояние – эвтрофированный тип.

Рассмотрим изменения зараженности рыб паразитами, представляющими бореальный равнинный комплекс. Из ракообразных можно назвать Argulus foliaceus , численность которого возросла. В отношении других раков, представляющих данный комплекс, существенных изменений не отмечено. Это касается, в частности, Ergasilus sieboldi . Как известно, в олиготрофных озерах Кончезеро и Пертозеро резко возросла численность этого рачка. Онежское озеро, по сравнению с данными водоемами, менее продвинулось по пути эвтрофикации. По-видимому, Е. sieboldi получает широкое распространение лишь на более поздних этапах эвтрофирования озер олиготрофного типа.

Зараженность паразитами со сложным циклом развития может быть непосредственно связана с изменением численности их промежуточных хозяев – представителей зоопланктона и зообентоса. Продуктивность зоопланктона по мере эвтрофикации озер олиготрофного типа возрастает, и роль его в питании рыб естественно увеличивается. В связи с этим может наблюдаться усиление зараженности рыб, в первую очередь планктофагов, теми паразитами, жизненный цикл которых протекает при участии веслоногих ракообразных ( Proteocephalus, Triae-nophorus, Camallanus ).

Интерес представляют многолетние изменения зараженности рыб трематодами. У трематод отчетливо выражена тенденция к увеличению численности ( Diplostomum spathaceum, Ichthyoco-tylurus pileatus ). Непосредственной причиной служит возрастание численности промежуточных хозяев этих паразитов – брюхоногих моллюсков.

Наряду с обогащением фауны трематод происходит и ее обеднение . Реже стали встречаться Rhi-pidocotyle campanula. Сокращение численности R. campanula может быть вызвано уменьшением количества моллюсков Апоdonta. С этим же связано ослабление зараженности рыб глохидиями.

За длительный промежуток времени произошли изменения в зараженности рыб нематодами Raphidascaris acus. Их численность увеличилась. Возможно, что для R. acus эта тенденция проявляется только в условиях начального эв-трофирования олиготрофных озер. Дальнейшее эвтрофирование может отрицательно сказываться на развитии паразита. Во всяком случае, в наиболее эвтрофированных озерах мы сталкиваемся со снижением численности этого вида.

Многочисленные примеры, изложенные выше, дают нам основание судить о том, что в Онежском озере за длительный многолетний период времени, составляющий пять десятилетий, наметились определенные изменения фауны паразитов рыб. Касаются они преимущественно количественного состава.

Таблица 2

Изменения зараженности паразитами сиговых рыб Онежского озера (район пос. Шала)

|

Вид паразита |

Сиг |

Ряпушка |

||

|

Год |

Год |

|||

|

1932–1934 |

1978 |

1932– 1934 |

1978 |

|

|

Henneguya zschokkei |

13 (+) |

7 (+) |

– |

– |

|

Discocotyle sagittata |

13 (0.1) |

60 (2.4) |

7 (0.1) |

30 (0.6) |

|

Triaenophorus crassus |

– |

7 (0.1) |

– |

27 (0.3) |

|

Cyathocephalus truncatus |

7 (0.7) |

27 (1.1) |

– |

– |

|

Diphyllobothrium ditremum |

– |

– |

60 (1.6) |

13 (0.1) |

|

Proteocephalus exiguus |

87 (10.0) |

87 (24.3) |

92 (14.0) |

67 (4.0) |

|

Phyllodistomum conostomum |

27 (1.1) |

47 (1.4) |

27 (0.8) |

53 (1.6) |

|

Crepidostomum farionis |

13 (0.7) |

13 (0.1) |

– |

– |

|

Ichthyocotylurus erraticus |

27 (0.8) |

33 (2.0) |

7 (0.2) |

13 (0.3) |

|

Diplostomum spa-thaceum |

67 (13.0) |

100 (10.0) |

100 (14.0) |

30 (0.9) |

|

Raphidascaris acus |

53 (2.1) |

60 (7.2) |

7 (0.1) |

13 (0.1) |

|

Rhabdochona denu-data |

27 (0.3) |

– |

– |

– |

|

Cystidicola farionis |

47 (4.7) |

87 (16.5) |

– |

– |

|

Echinorhynchus salmonis |

73 (74.0) |

100 (150.0) |

– |

80 (2.4) |

|

Ergasilus sieboldi |

27 (0.1) |

7 (0.1) |

20 (0.2) |

– |

|

Salmincola corego-norum |

33 (0.7) |

20 (0.2) |

– |

– |

|

S. extensus |

47 (0.9) |

20 (0.2) |

– |

– |

|

Argulus foliaceus |

– |

13 (0.9) |

– |

– |

Паразитофауна сига Ладожского озера (табл. 3), исследованного в северной части водоема (район о. Мантсинсаари) [5], насчитывает в своем составе более 20 видов паразитов и сходна, в общем, с таковой сига Онежского озера. Основу ее составляют виды, широко распространенные у сиговых в крупных олиготрофных озерах, такие как Cyathocephalus truncates , Ichthyocotylu-rus erraticus , Cystidicola farionis , Echinorhynchus salmonis . Эти паразиты обеспечивают в водоеме сравнительно высокие показатели зараженности рыб. Мы провели сравнение полученных нами данных по паразитам сига с таковыми А. Ф. Барышевой и О. Н. Бауера [3]. В отличие от Онежского озера, здесь за многолетний период не выражена тенденция увеличения численности паразитов ( C . farionis, E. salmonis ), в цикле развития которых участвуют реликтовые раки. Не стали чаще встречаться и такие эктопаразиты, как Discocotyle sagittata , Ergasilus sieboldi , Sal-mincola extensus и др. Незначительная тенденция к увеличению зараженности сига проявляется лишь у Diplostomum spathaceum и Raphidascaris acus. В целом же у большей части паразитов не удалось выявить каких-либо определенных изменений за длительный промежуток времени. Судя по паразитологическим данным, северная акватория водоема, возможно, испытывает определенную эвтрофикацию, которая может быть усилена антропогенным воздействием. Отличительной особенностью паразитофауны сиговых рыб Ладожского озера является присутствие в ее составе скребней рода Corynosoma , которых нет в Онежском озере.

Обратимся к озерам эвтрофированного типа. Паразитофауна рыб Сямозера исследована многими авторами [14], [4], [6]. За последние десятилетия в нем нарастали процессы эвтрофикации, снизились численность и биомасса зообентоса, но одновременно возросла роль зоопланктона в питании рыб. Численность ряпушки сократилась, произошло расселение корюшки. В результате изменений, произошедших в экосистеме водоема, пара-зитофауна рыб претерпела существенные изменения. В числе первых из состава фауны водоема исчезли рачки Salmincola и скребни Echinorhyn-chus salmonis. Далее последовало выпадение из состава паразитофауны сига и ряпушки других видов паразитов, представляющих арктический пресноводный комплекс ( Chloromyxum coregoni , Henneguya zschokkei , Discocotyle sagittata , Cyatho-cephalus truncates , Crepidostomum farionis , Cystidi-cola farionis , Cucullanus truttae , Rhabdochona denu-data ) (табл. 4). Недавние исследования О. В. Ново-хацкой [6] подтверждают это.

Возросла зараженность сига цестодами, жизненный цикл которых связан с зоопланктоном. К их числу относятся Triaenophorus crassus, Proteocephalus exiguous, Diphyllobothrium dendri-ticum. Это было вызвано переходом сига от преимущественно бентосного питания к зоопланк-тонному. Возросла инвазированность сига и ря- пушки трематодами Diplostomum spathaceum и Ichthyocotylurus erraticus, жизненный цикл которых связан с брюхоногими моллюсками.

Таблица 3

Изменения зараженности паразитами сига Ладожского озера

|

Вид паразита |

Район о. Мантсинсаари |

|

|

Год |

||

|

1947 |

1993 |

|

|

Henneguya zschokkei |

3 (+) |

– |

|

Discocotyle sagittata |

60 (1.2) |

53 (2.7) |

|

Triaenophorus crassus |

– |

13 (0.2) |

|

Cyathocephalus truncatus |

27 (0.4) |

33 (1.3) |

|

Proteocephalus exiguus |

40 (+) |

20 (2.2) |

|

Phyllodistomum conostomum |

13 (1.1) |

27 (2.3) |

|

Ichthyocotylurus erraticus |

33 (1.2) |

87 (6.2) |

|

Diplostomum spathaceum |

27 (+) |

80 (10.0) |

|

Raphidascaris acus |

3 (+) |

33 (1.9) |

|

Cystidicola farionis |

66 (19.0) |

27 (1.5) |

|

Echinorhynchus salmonis |

93 (177.0) |

93 (95.0) |

|

Ergasilus sieboldi |

7 (0.07) |

7 (0.1) |

|

Salmincola coregonorum |

30 (0.2 |

33 (0.6) |

|

S. extensus |

23 (0.1) |

– |

|

S. extumescens |

7 (0.1) |

7 (0.1) |

Таблица 4

Изменения зараженности паразитами

|

сига Сямозера |

||||

|

Вид паразита |

Год |

|||

|

1954– 1956 |

1973– 1975 |

1981 |

1991 |

|

|

Chloromyxum coregoni |

7 (+) |

– |

– |

– |

|

Henneguya zschokkei |

– |

1.3 (+) |

– |

– |

|

Discocotyle sagittata |

40 (3.1) |

7 (0.1) |

– |

– |

|

Triaenophorus crassus |

33 (0.5) |

65 (2.2) |

34 (1.5) |

87 (4.8) |

|

Diphyllobothrium den-driticum. |

13 (0.1) |

70 (7.9) |

43 (2.4) |

93 (15.3) |

|

Diphyllobothrium ditre-mum |

13 (0.2) |

– |

– |

– |

|

Proteocephalus exiguus |

40 (0.9) |

85 (41.6) |

86 (29.9) |

100 (31.7) |

|

Phyllodistomum conos-tomum |

– |

10 (0.4) |

31 (1.7) |

7 (0.2) |

|

Crepidostomum farionis |

7 (2.5) |

– |

– |

– |

|

Ichthyocotylurus errati-cus |

87 (19.0) |

70 (3.2) |

97 (18.6) |

100 (63.7) |

|

Tylodelphys clavata |

53 (9.0) |

– |

6 (0.5) |

7 (0.2) |

|

Diplostomum spatha-ceum |

40 (1.2) |

30 (0.9) |

65 (1.2) |

100 (8.6) |

|

Raphidascaris acus |

– |

18 (0.5) |

11 (0.2) |

60 (2.3) |

|

Rhabdochona denudata |

7 (0.1) |

– |

– |

– |

|

Camallanus lacustris |

– |

3 (0.02) |

– |

– |

|

C. truncatus |

7 (0.1) |

– |

– |

– |

|

Acanthocephalus lucii |

13 (0.1) |

– |

– |

– |

|

Glochidium |

13 (0.1) |

– |

– |

– |

|

Ergasilus sieboldi |

– |

– |

– |

40 (1.4) |

Все происшедшие изменения фауны паразитов рыб Сямозера связаны с усилившимся процессом эвтрофикации водоема. По крайней мере, в наиболее эвтрофированных озерах (Святозеро, Крошнозеро) эти виды паразитов, представляющие арктический пресноводный комплекс, не встречаются.

Изменение трофических взаимоотношений, которые складываются между отдельными видами рыб и других хозяев, естественно, не может не отразиться на составе паразитов и зараженности ими. Известно, что причиной ослабления зараженности щуки Сямозера цестодой Triaenophorus crassus и усиления зараженности Т. nodulosus явилось изменение состава пищи [14]. Сиг и ряпушка – вторые промежуточные хозяева Т. crassus – исчезли из рациона питания, и на смену им пришли корюшка и окуневые, служащие вторыми промежуточными хозяевами Т. nodulosus.

На примере Сямозера становится очевидно, что в мезотрофных озерах эвтрофированного типа по мере дальнейшего роста эвтрофикации происходят существенные перестройки фауны паразитов рыб: перераспределяются доминирующие виды, изменяется интенсивность заражения паразитами, что обусловлено перестройками в трофических циклах рыб. Изменения фауны паразитов рыб за длительный многолетний промежуток времени, затрагивающие представителей бореального равнинного комплекса, носят преимущественно количественный характер. Численность паразитов, связанных с зоопланктоном, как правило, увеличивается, а паразитов, связанных с бентосом, наоборот, уменьшается. В последние годы в фауне Сямозера наметились некоторые изменения, вызванные процессом деэвтрофикации [6].

Спустя 25–27 лет после первых работ С. С. Шульмана [14] проведено повторное исследование паразитов сига и ряпушки Крошнозера. Уже в то время Крошнозеро было одним из наиболее эвтрофированных водоемов. За прошедшие десятилетия в нем произошли большие изменения, преимущественно в направлении загрязнения хозяйственно-бытовыми стоками, увеличения содержания биогенов, ухудшения газового режима и усиления однообразия зообентоса. Арктический пресноводный комплекс паразитов рыб в этом водоеме выражен слабее, чем в Сямозере. Здесь отсутствуют Henneguya zschokkei, Discoco-tyle sagittata, рачки рода Salmincola и ряд других паразитов, специфичных для сиговых рыб. Этот комплекс представлен всего лишь несколькими более эврибионтными видами – Diphyllobothrium dendriticum, Proteocephalus exiguous, Ichthyocoty-lurus erraticus. Зараженность рыб некоторыми паразитами испытывает тенденцию к уменьше- нию. Так, инвазия сига и ряпушки метацеркарией Ichthyocotylurus erraticus резко упала, а трематода Phyllodistomum conostomum вовсе не была обнаружена. В данном случае мы сталкиваемся с интересным явлением: на наших глазах исчезают некоторые более стенотермные виды паразитов. Тенденция к увеличению численности проявляется лишь у немногих бореальных видов (Diplos-tomum spathaceum) (табл. 5).

Таблица 5

Изменение зараженности паразитами сиговых рыб Крошнозера

|

Вид паразита |

Сиг |

Ряпушка |

||

|

Год |

Год |

|||

|

1981 |

1988 |

1954 |

1981 |

|

|

Capriniana piscium |

– |

33 (0.7) |

– |

– |

|

Tripartiella copiosa |

– |

20 (0.1) |

– |

– |

|

Triaenophorus crassus |

– |

47 (3.7) |

– |

– |

|

Diphyllobothrium dendri-ticum. |

13 (0.1) |

7 (0.1) |

– |

– |

|

Proteocephalus exiguus |

100 (65.0) |

100 (38.0) |

27 (5.3) |

40 (1.6) |

|

Phyllodistomum conos-tomum |

– |

– |

47 (1.6) |

– |

|

Ichthyocotylurus erraticus |

100 (23.0) |

33 (5.3) |

80 (4.8) |

7 (0.3) |

|

Diplostomum spathaceum |

100 (17.0) |

100 (32.0) |

7 (0.1) |

67 (4.0) |

В целом наблюдения над паразитофауной рыб в озерах разного типа (олиготрофный, эв-трофированный) показали, что зараженность рыб паразитами за длительный многолетний период претерпевает изменения. Основной контингент паразитов остается постоянным из года в год, однако это не исключает изменений качественного состава фауны. В первую очередь исчезают некоторые редко встречающиеся виды паразитов бореального предгорного и арктического пресноводного комплексов. Зараженность рыб паразитами (численность видов) изменяется в большей или меньшей степени под влиянием условий, связанных с типологией водоемов и принадлежностью паразитов к тому или иному фаунистическому комплексу. Происходящие изменения фауны отражают различные стороны развития озер по пути эвтрофикации и дистро-фикации. В сравнительно стабильных озерных экосистемах, какими являются крупные олиготрофные озера, изменения фауны паразитов рыб за длительный промежуток времени оказываются в целом не столь значительными и носят преимущественно количественный характер. Чем быстрее происходит дистрофикация и эвтрофикация озер, тем резче эти изменения выражены.

Александров Б . М ., Макарова Е . Ф ., Смирнов А . Ф . Озеро Выгозеро // Озера Карелии: Справочник. Петрозаводск, 1959. 620 с.

Аникиева Л . В . Использование гельминтологических данных при оценке состояния водоема // Экология паразитических организмов в биогеоценозах Севера. Петрозаводск, 1982. С. 72–83.

Барышева А . Ф ., Бауер О . Н . Паразиты рыб Ладожского озера // Изв. ВНИОРХ. 1957. Т. 42. С. 175–226.

Малахова Р . П ., Иешко Е . П . Изменение паразитофауны рыб Сямозера за прошедшие 20 лет // Сямозеро и перспективы его рыбохозяйственного использования. Петрозаводск: Изд. Карел. НЦ РАН, 1977. С. 185–199.

Мамонтова О . В . Паразитофауна лососевидных рыб Ладожского озера // Автореф. дис. … канд. биол. наук. Петрозаводск, 2005. 28 с.

Румянцев Е . А . Эволюция фауны паразитов рыб в озерах. Петрозаводск: Изд. Карел. НЦ РАН, 1996. 188 с.

Рыбак В . Ф . Формирование паразитофауны рыб Выгозерского водохранилища // Экология паразитических организмов в биогеоценозах Севера. Петрозаводск, 1982. С. 59–72.

Список литературы Многолетние изменения паразитофауны сиговых рыб в озерах

- Александров Б. М., Макарова Е. Ф., Смирнов А. Ф. Озеро Выгозеро//Озера Карелии: Справочник. Петрозаводск, 1959. 620 с.

- Аникиева Л. В. Использование гельминтологических данных при оценке состояния водоема//Экология паразитических организмов в биогеоценозах Севера. Петрозаводск, 1982. С. 72-83.

- Барышева А. Ф., Бауер О. Н. Паразиты рыб Ладожского озера//Изв. ВНИОРХ. 1957. Т. 42. С. 175-226.

- Малахова Р. П., Иешко Е. П. Изменение паразитофауны рыб Сямозера за прошедшие 20 лет//Сямозеро и перспективы его рыбохозяйственного использования. Петрозаводск: Изд. Карел. НЦ РАН, 1977. С. 185-199.

- Мамонтова О. В. Паразитофауна лососевидных рыб Ладожского озера//Автореф. дис. … канд. биол. наук. Петрозаводск, 2005. 28 с.

- Новохацкая О. В. Паразитофауна рыб эвтрофируемых озер: Автореф. дис.... канд. биол. наук. СПб., 2008. 26 с.

- Нагибина Л. Ф. Паразитофауна рыб «Нового Выгозера»//Изв. ВНИОРХ. 1957. Т. 42. С. 132-145.

- Онежское озеро: Экологические проблемы/Под ред. Н. Н. Филатова. Петрозаводск: Изд-во КарНЦ РАН, 1999. 294 с.

- Петрушевский Г. К. Материалы по паразитологии рыб Карелии. 2. Паразиты рыб Онежского озера//Ученые записки Ленингр. гос. пед. ин-та. 1940. Т. 30. С. 133-186.

- Румянцев Е. А. Эволюция фауны паразитов рыб в озерах. Петрозаводск: Изд. Карел. НЦ РАН, 1996. 188 с.

- Румянцев Е. А. Паразиты рыб в озерах Европейского Севера. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2007. 250 с.

- Румянцев Е. А., Пермяков Е. В., Алексеева Е. Л. Паразитофауна рыб Онежского озера и ее многолетние изменения//Сб. науч. тр. ГосНИОРХ. Вып. 216. Л., 1984. С. 117-133.

- Рыбак В. Ф. Формирование паразитофауны рыб Выгозерского водохранилища//Экология паразитических организмов в биогеоценозах Севера. Петрозаводск, 1982. С. 59-72.

- Шульман С. С. Паразитофауна рыб Сямозерской группы озер//Труды Сямозерской комплексной экспедиции. Т. 2. Петрозаводск, 1962. С. 173-244.

- Шульман С. С., Рыбак В. Ф. Изменения паразитофауны рыб Пертозера и Кончезера за длительный промежуток времени//Труды Карельского филиала АН СССР. Вопросы паразитологии Карелии. 1961. Т. 30. С. 24-54.