Многолетняя динамика агрохимических свойств черноземов под яблоневыми садами

Автор: Сергеева Н.Н., Савин И.Ю., Трунов Ю.В., Драгавцева И.А., Моренец А.С.

Журнал: Бюллетень Почвенного института им. В.В. Докучаева @byulleten-esoil

Статья в выпуске: 93, 2018 года.

Бесплатный доступ

Изучена многолетняя динамика агрохимических свойств чернозема выщелоченного под монокультурой сада. Объектами мониторинга выбраны два тестовых участка без внесения в почву органо-минеральных удобрений и химических мелиораций на юге (“Краснодар”) и в центре европейской части России (“Мичуринск”). Для тестового участка “Краснодар” установлено значительное снижение основных показателей плодородия в гумусовом горизонте почв в период интенсивного наращивания и стабилизации урожаев деревьев яблони: сокращение запасов минеральных форм азота и нитрификационной способности, обменного калия. На участке “Мичуринск” выявлена тенденция к уменьшению содержания подвижных форм фосфора и калия в период наращивания и стабилизации урожаев яблони. Полученные в результате анализа регрессионные модели имели линейный характер и статистически значимо отражали снижение значений наблюдаемых показателей во времени. Количественные изменения параметров содержания органического вещества почв в границах тестового участка позволили выявить процессы дегумификации: в условиях монокультуры на естественном уровне плодородия. В период с 1990 по 2014 гг. зафиксировано обеднение почвы органическим веществом на 7.5%. Продемонстрировано, что процессы обеднения почв питательными веществами протекают по-разному в разных почвенно-климатических условиях.

Яблоня, гумус

Короткий адрес: https://sciup.org/143161889

IDR: 143161889 | УДК: 631.452 | DOI: 10.19047/0136-1694-2018-93-21-39

Текст научной статьи Многолетняя динамика агрохимических свойств черноземов под яблоневыми садами

При длительном сельскохозяйственном использовании свойства почв могут значительно изменяться, что часто приводит к деградации почв и потери их продуктивности (Научные основы…, 2013) . По данным В.С. Столбового и др. (1999) доля деградированных почв в России достигает 15%, а доля деградированных почв, в том или ином виде используемых в сельском хозяйстве, превышает 50%.

Степень и направленность изменений свойств почв предопределяется как их свойствами и спецификой возделываемых культур, так и используемыми агротехническими приемами.

Возделывание сельскохозяйственных культур в России в основном базируется на черноземных почвах (Единый государствен ный реестр…, 2014) . Особенно это справедливо для плодовых культур, промышленные плантации которых в стране более чем на 80% расположены на черноземах, что связано с благоприятными климатическими условиями (Драгавцева и др., 2016) .

Спецификой возделывания плодовых культур является длительный, многолетний период развития растений, а также отсутствие ротаций. В этих условиях знание специфики взаимодействия плодовых растений и почв приобретает особое значение, так как недоучет возможных изменений почв в процессе роста плодовых растений может привести к потере их продуктивности при вступлении в фазу плодоношения и потере рентабельности плодоводства.

Влияние свойств почв на рост плодовых растений изучали многие авторы (Dube et al., 1982; Неговелов, Вальков, 1985; Валь ков, 1986; Иванов, 1989; Иванов и др., 1998; Stefanova et al., 2014) . Установлены основные лимитирующие свойства почв, для многих регионов проведена оценка пригодности почв и земель для плодовых культур (Драгавцева и др., 2005, 2007, 2011, 2013; Савин и др., 2016) . Влияние плодовых насаждений на изменение свойств почв изучены в гораздо меньшей степени (Ross et al., 1985; Do Nasci mento et al., 2014; Oliveira et al., 2016; Bres et al., 2016) .

Актуальность системного учета и анализа динамики состояния ценных в агрономическом отношении черноземных почв обусловлена также необходимостью объективной оценки сложившейся ситуации с использованием количественного учета уровня

Бюллетень Почвенного института им. В.В. Докучаева. 2018. Вып. 93 обеспеченности садовых почв органическим веществом и основными минеральными элементами для прогнозирования их дальнейшего использования в соответствии с биологическими требованиями плодовых растений и предотвращения возможных деградаци-онных процессов в почвах (Вальков и др., 1996; Сергеева и др., 2014) .

Наиболее важным представляется анализ изменений свойств почв, предопределяющих их плодородие.

В настоящей статье представлены результаты анализа данных многолетних наблюдений за изменениями черноземных почв юга и центра европейской части России под монокультурой яблоневого сада.

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ

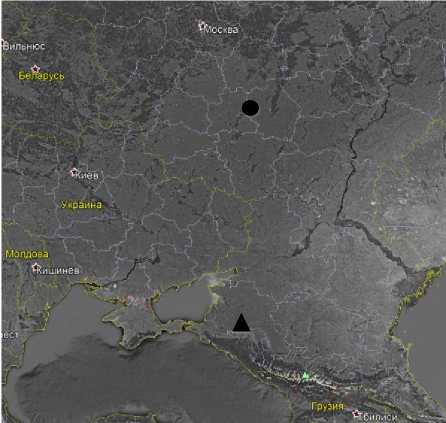

Изучение динамичности параметров плодородия черноземных почв проводили на двух тестовых участках (рис. 1). Площадь каждого участка составляла около 1 га.

Участок “Краснодар” расположен в ОПХ “Центральное” г. Краснодара (45о8’55’’–45о9’17’’N, 38о55’50’’–38о56’41’’E).

Рис. 1. Расположение тестовых участков (черный круг – участок “Мичуринск”, черный треугольник – участок “Краснодар”).

Геоморфологически это вторая надпойменная терраса р. Кубань. Территория тестового участка характеризуется умеренноконтинентальным климатом с мягкой зимой без устойчивого снежного покрова. Средняя многолетняя температура воздуха составляет +12.1°C. Самый теплый месяц – июль. Его средняя температура +22…+24°C, абсолютный максимум +40.7°C. Самый холодный месяц – январь, абсолютный минимум –32.9°С. Годовое суммарное количество осадков – от 400 до 600 мм. Влажность почвы (от ППВ) горизонта А пах на расстоянии 1.0–1.2 м от штамбов деревьев в летний период наибольшей напряженности гидротермических факторов составляет 26.4–30.2%. Почва участка – чернозем выщелоченный сверхмощный малогумусный тяжелосуглинистый очень теплый, кратковременно промерзающий (Классификация…, 1977) .

Тестовый участок “Мичуринск” расположен в опытном хозяйстве ВНИИ садоводства им. И.В. Мичурина (52о55’25’’– 52о56’42’’N, 40о25’30’’–40о27’54’’E). Географически территория участка находится в западной части Тамбовской области на Тамбовской низменности. Почва тестового участка – чернозем выщелоченный среднемощный среднегумусный тяжелосуглинистого гранулометрического состава, умеренно промерзающий (Классификация…, 1977) .

Климат участка умеренно-континентальный и относительно сухой с теплым летом и холодной, морозной зимой. Средняя температура января составляет –10.5…–11.5ºС, абсолютный минимум равен –39ºС. Средняя температура июля изменяется от +19.5ºС до +20.5ºС, достигая абсолютного максимума +40ºС. Средняя продолжительность периода с положительной температурой выше +10 ºС колеблется от 141 до 154 дней. Среднегодовое количество осадков изменяется в основном от 400 до 650 мм. Число дней со снежным покровом в среднем равно 135. Устойчивый снежный покров образуется в конце ноября и разрушается к началу апреля. Наибольшая глубина промерзания почвы около 1.4 м. Наряду с заморозками, характерны такие неблагоприятные явления, как засухи и суховеи, туманы, грозы, метели, иногда резкие понижения зимних температур при отсутствии снежного покрова.

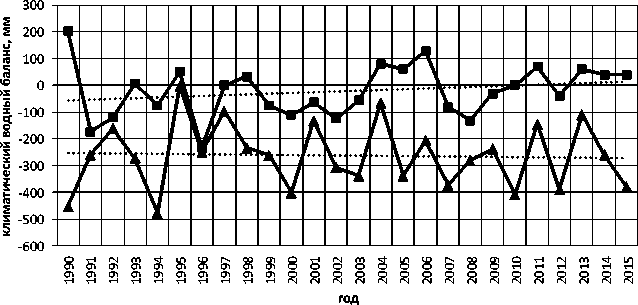

На рис. 2 приведены графики годового климатического водного баланса для обоих участков.

Рис. 2. Климатический водный баланс участков (■ – Мичуринск , –

“Краснодар”).

Климатический водный баланс вычисляли на основе данных реанализа (архив ERA-INTERIM) ( https://www.ecmwf.int/en/research/climate-reanalysis/era-interim ) как разницу между годовым количеством атмосферных осадков и годовой потенциальной эвапотранспирацией. Судя по рис. 2, территория участка “Краснодар” является более засушливой и общий тренд засушливости негативен. В то время как участок “Мичуринск” в отдельные периоды лет получает больше осадков, чем их испаряется. Общий тренд климатического водного баланса для этого участка положителен.

В целом, участок “Краснодар” отличается от участка “Мичуринск” более теплыми (отсутствие промерзания почв или его незначительная глубина) и сухими (климатический водный баланс) климатическими условиями.

На обоих участках исследования проводили в насаждениях слаборослой яблони на клоновых подвоях. Яблоня группы сортов зимних сроков созревания.

На участках образцы почв для анализа параметров их плодородия отбирали под насаждениями яблони, под которую не вносились удобрения. Агротехнические сезонные работы ежегодно включали: дискование почвы – 4-кратно, фрезерование – 2-кратно, обработку гербицидами приствольных полос – 2-кратно, систему мероприятий по защите растений от вредителей и болезней.

Исследования осуществляли ежегодно с 1994 по 2015 гг. Отбор образцов почв проводили для части параметров весной, а для других – осенью, после уборки урожая.

При проведении мониторинга точечный отбор образцов осуществляли буром малого диаметра конструкции С.Ф. Неговелова, используя аппаратуру и материалы в соответствии с рекомендациями ГОСТ 28168-89, а также методическими указаниями по проведению комплексного мониторинга плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения (Иванов и др., 1998) .

На каждом участке случайным образом, но на расстоянии 1.0 м от края проекции кроны к штамбу деревьев (с двух сторон), фиксировали 20 точек отбора образцов. Данные анализов, полученные для всех точек отбора образцов, усредняли для территории каждого участка.

Динамику изменения основных показателей плодородия анализировали в образцах почв из генетических горизонтов А пах , А 1 и АВ. Проводили следующие определения: гумус по методу Тюрина в модификации ЦИНАО, ГОСТ 26213-91; рН водной вытяжки по методу ЦИНАО, ГОСТ 26423-85; гидролитическая кислотность по методу Каппена в модификации ЦИНАО, ГОСТ 26213-91; рН водной вытяжки по методу ЦИНАО, ГОСТ 26212-91; сумма поглощенных оснований по методу Каппена, ГОСТ 27821-88; обменный кальций и обменный (подвижный) магний методами ЦИНАО, ГОСТ 26487-85; нитратный азот ионометрическим методом, ГОСТ 26951-86; обменный аммоний по методу ЦИНАО, ГОСТ 26489-85; подвижные соединения фосфора и калия по методу Чирикова в модификации ЦИНАО, ГОСТ 26204-91.

Математическую обработку результатов исследований выполняли с использованием программ Microsoft Office Excel 2007 и Statistica 6.0.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

На участке “Краснодар” для периода плодоношения и роста деревьев яблони (начало наступления регулярных урожаев) до затухания ростовых процессов и стабилизации урожаев*: содержание плодовых деревьев приведены по гумуса в горизонте Апах в среднем составляло 3.1–4.0%, рН водной вытяжки в среднем 6.4–6.9, гидролитическая кислотность (Нг) и сумма поглощенных оснований (S) соответственно 3.0–4.4 и 40.3– 42.4 ммоль/100 г почвы, степень насыщенности основаниями (V) – 93–94%. Содержание обменного Ca2+ по отдельным точкам участка варьировало от 23.8 до 25.3 ммоль/100 г почвы, обменного Mg2+ – от 5.6 до 6.3 ммоль/100 г почвы.

После наступления периода плодоношения яблони и до начала циклической смены скелетных и обрастающих частей деревьев при прогрессивном падении урожаев показатели плодородия почвы составили: содержание гумуса в горизонте А пах – 3.1–3.6%, в горизонте А рН водной вытяжки – 6.9–7.4, гидролитическая кислотность (Н г ) и сумма поглощенных оснований ( S ) – 2.1–2.8 и 41.7– 42.8 ммоль/100 г почвы, степень насыщенности основаниями ( V ) – 94–95%. Содержание обменного Ca2+ составляло от 22.5 до 24.6 ммоль/100 г почвы, обменного Mg2+ – от 4.4 до 5.8 ммоль/100 г почвы.

Таким образом, содержание гумуса в пахотном горизонте почв между этими двумя периодами развития яблони практически не изменилось, значение рН повысилось, а гидролитическая кислотность уменьшилась. Наблюдается тенденция незначительного роста суммы поглощенных оснований, а также степени насыщенности основаниями. На этом фоне отмечается тенденция уменьшения содержания кальция и магния.

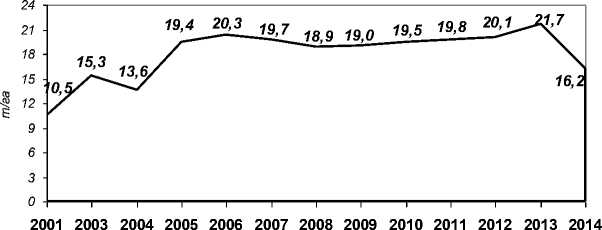

После наступления периода устойчивых урожаев (рис. 3), характеризующегося увеличением объема крон и ассимиляционного аппарата, показатель кислотности пахотного горизонта почвы повысился на 0.1–0.4 ед., что, возможно, связано с ростом количества ежегодного опада листьев.

В то же время наращивание деревьями корневой системы способствовало снижению рН водной вытяжки в горизонте А1 с 6.8–6.9 до 6.4–6.6, что, вероятно, вызвано подкисляющим действием корневых выделений в зоне активной корневой деятельности. Ниже слоя почвы, содержащего основную массу активных корней, в горизонте АВ, показатель рН водной вытяжки имел значения 6.8–7.1 и не изменялся во времени.

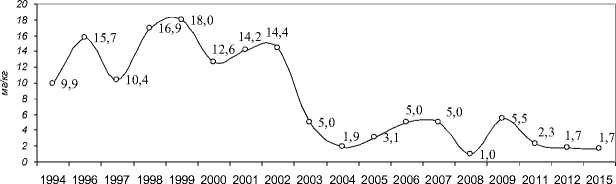

Рис. 3. Динамика урожайности деревьев яблони от наступления периода регулярных урожаев (2001–2004 гг.) до периода плодоношения и усыхания (2014 г.).

Начиная с периода роста и до товарного плодоношения деревьев, периодически определяли содержание азота обменного аммония. За весь период исследований (1994–2014 гг.) значения показателя в пахотном горизонте почвы (около 0–30 см) приствольной зоны (1.0–1.2 м от штамба дерева), менее подверженной уплотнению в результате агротехнологических операций, составляли от 3.6 до 5.3 мг/кг, постепенно снижаясь по профилю до 2.6–3.9 в горизонте А1 и до 2.0–3.0 мг/кг в горизонте АВ. Интенсивность процессов нитрификации в горизонте А пах без внесения минеральных и органических удобрений, стимулирующих активность биологических процессов, изменялась следующим образом: в период с 1998 до 2005 гг. нитрификационная способность регулярно составляла в среднем 15.5–19.7 мг/кг, но в период наращивания и стабилизации урожайности деревьев и до периода плодоношения и усыхания (2014–2015 г.) она снизилась и не превышала 6.5–7.6 мг/кг. При этом до горизонта АВ, вследствие уплотнения в нем почвы до 1.50– 1.53 г/см3, за весь анализируемый период зафиксировано слабое развитие процессов нитрафикации: нитрификационная способность соответствовала значениям 1.6–7.1 мг/кг.

В связи с выявленными процессами в почве тестового участка исследовали динамику содержания нитратов. Образцы ежегодно отбирали в конце апреля–начале мая, до наступления засушливых условий и замедления процессов нитратообразования.

Рис. 4. Динамика содержания азота нитратов в пахотном горизонте черноземов участка “Краснодар”.

Таблица 1. Статистические показатели варьирования содержания нитратов в пахотном горизонте за периоды 1994–2002 и 2003–2015 гг. тестового участка “Краснодар”

|

Годы |

х |

S x ( v ) |

S x ( v ) % |

НСР 0.05 |

S |

S х % |

|

1994–2002 |

14.01 |

2.136 |

15.25 |

2.33 |

10.62 |

10.89 |

|

2003–2015 |

3.39 |

0.581 |

17.14 |

Примечание. х – среднее арифметическое, S x ( v ) – ошибка выборочного среднего по вариантам, S x ( v ) % – относительная ошибка выборочного среднего по вариантам, S – стандартное отклонение, S х % – относительная ошибка выборочного среднего.

В результате анализа выявлено значительное снижение содержания нитратного азота в горизонте А пах в период наращивания и стабилизации урожаев яблони (рис. 4). Ниже по профилю почвы, в горизонте АВ, содержание азота нитратов было более стабильно – 2.2–5.7 мг/кг.

Количественные значения полученных результатов двух периодов: 1994–2002 и 2003–2015 гг. – подвергли статистической оценке (табл. 1). Статистически доказано на 5%-ном уровне значимости снижение содержания в горизонте А пах азота нитратов на фоне наращивания урожаев и устойчивого плодоношения деревьев яблони. При этом статистически не было доказано существенного варьирования значений показателя в пределах каждого из анализируемых периодов. Не прослеживается также связь этого показателя с динамикой климатического водного баланса.

Рис. 5. Динамика содержание обменного калия в пахотном слое чернозема тестового участка “Краснодар”.

Таблица 2. Статистические показатели параметрического анализа содержания обменного калия для двух периодов мониторинга 1994–2004 и

2005–2015 гг. тестового участка “Краснодар”

|

Годы |

х |

S x(v) |

S x(v) % |

НСР 0.05 |

S |

S х % |

|

1994– 2004 |

220.00 |

9.561 |

4.35 |

26.04 |

77.88 |

6.79 |

|

2005– 2015 |

142.13 |

27.278 |

19.19 |

Аналогичная тенденция была выявлена в процессе анализа динамики содержания обменного калия в горизонте А пах (рис. 5). По профилю почвы, до горизонта АВ, содержание обменного калия снижалось в разные периоды до 133–177 и 115–163 мг/кг (1994–2002 гг.) и до 95–123 и 88–115 мг/кг (2003–2015 гг.).

Оценивая статистически данные параметрического анализа двух периодов мониторинга, выявлено существенное снижение обменной формы калия (табл. 2).

Интересно отметить, что динамика содержания этого параметра в целом хорошо коррелирует с изменением климатического водного баланса (совпадают локальные минимумы и максимумы), но только в период наращивания и стабилизации урожаев яблони, что говорит о влиянии метеорологических условий года в этот период на содержания обменного калия. Причем небольшое увеличение содержания обменного калия в более влажные годы этого периода свидетельствует о том, что повышение количества осадков приводит к увеличению его доступности растениям. Но после стабилизации плодоношения это влияние уже не прослеживается, что может быть связано как с

Бюллетень Почвенного института им. В.В. Докучаева. 2018. Вып. 93 повышением потребления калия в этот период растениями, так и с тенденцией к уменьшению климатического водного баланса.

Ретроспективный анализ динамики трансформационных форм фосфора в гумусовом горизонте чернозема выщелоченного под монокультурой сада выявил иной характер изменения показателя. Содержание подвижного фосфора в горизонтах А пах , А1, АВ в период активного наращивания вегетативной массы деревьев до наступления стабилизации урожаев составляло в среднем соответственно 209–222, 180–206 и 95–163 мг/кг, возрастая в период стабилизации урожаев до 231–265, 197–244 и 187–218 мг/кг.

Подобные изменения могут быть связаны с процессами, повышающими доступность Р 2 О 5 : растворение или повышение растворимости минеральных фосфатов почвы под влиянием химических, физико-химических и биологических факторов; с минерализацией фосфатов, связанных с органическим веществом, преимущественно под влиянием микроорганизмов, экзоферментов корневых систем растений и свободных ферментов, находящихся в почве. Возможно также, учитывая большой удельный вес органических соединений фосфора в почве участка, имели место биологические процессы в превращении фосфатов, ранее недооцененные в сравнении с химическими факторами.

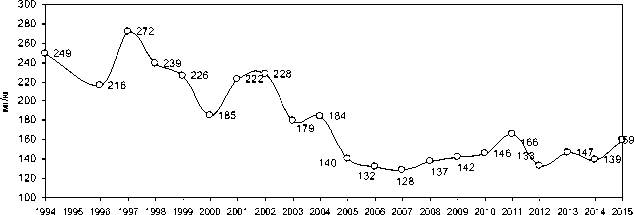

Анализируя динамику изменения показателей плодородия чернозема выщелоченного тяжелосуглинистого со слабокислой реакцией среды под плодоносящим яблоневым садом в условиях Центрального Черноземья (участок “Мичуринск”), выявлена тенденция к снижению содержания подвижных форм фосфора и калия на фоне наращивания и стабилизации урожаев яблони. Полученные в результате анализа регрессионные модели носят линейный характер и отражают снижение значений наблюдаемых показателей во времени (рис. 6). При установлении формы зависимости и подбора модели был исключен временной промежуток с периодом роста деревьев в молодом саду (2001–2003 гг.).

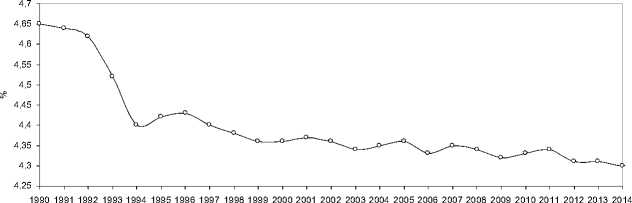

На участке “Мичуринск” наблюдались процессы дегумификации в отсутствии химических мелиораций и внесения органоминеральных удобрений (рис. 7). Обеднение почвы органическим веществом на 7.5% на естественном уровне плодородия в условиях монокультуры, несмотря на рост количества опада в период наращивания деревьями вегетативной массы, вызвано, вероятно, его минерализацией в условиях слабокислой реакции среды.

А

y = -3,7909x + 160,38 R2 = 0,9061

0 ------------------------1------------------------1-----------------------1------------------------1------------------------1------------------------1------------------------1------------------------1-----------------------1------------------------1----------------------

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

80 s

y = -2,028x + 143,85 R2 = 0,8418

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Б

s 100

5 80

y = -11,418x + 234,96 R2 = 0,9521

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

y = -4,3364x + 154,38 R2 = 0,8003

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Рис. 6 . Динамические модели изменения содержания подвижного фосфора (А) и обменного калия (Б) в почве сада.

Рис. 7. Динамика содержания гумуса в горизонте А пах почвы сада (средние данные тестового участка “Мичуринск”).

Таким образом, общими изменениями для обоих тестовых участков является уменьшение содержания в почвах обменного калия при вступлении сада в стадию активного плодоношения.

В отличие от участка “Мичуринск”, где при вступлении яблони в активное плодоношение наблюдается уменьшение содержания в почвах трансформационных форм фосфора, на участке “Краснодар” наблюдается рост его содержания, что может быть связано с разным начальным количеством фосфора в почвах (избытком в почвах участка Краснодарского края) и процессами его трансформации под влиянием климатических условий.

На участке “Краснодар” содержание гумуса в пахотном горизонте почвы практически не изменилось, а на участке “Мичуринск” наблюдается его заметное уменьшение, несмотря на рост количества опада на обоих участках. Данные изменения невозможно объяснить спецификой развития яблони. Одной из причин теоретически могут быть климатические условия (более холодные условия зимнего периода и более влажные участка “Мичуринск”), а также разное изначальное количество гумуса в почвах.

ВЫВОДЫ

Полученные данные позволили показать, что яблоневые насаждения при отсутствии внесения удобрений влияют на основные параметры плодородия черноземных почв следующим образом:

-

1. Содержание гумуса в черноземах тестового участка “Краснодар” в процессе 20-летнего развития яблоневых деревьев

-

2. Активность нитрификационных процессов в черноземных почвах при переходе яблоневого сада к стадии активного плодоношения имеет общую тенденцию к снижению. Результаты исследований на участке “Краснодар” показали, что содержание нитратного азота существенно сокращается на фоне наращивания урожаев и устойчивого плодоношения деревьев яблони.

-

3. Динамика содержания подвижного фосфора в пахотных горизонтах почв исследованных участков разнонаправлена: при вступлении яблони в фазу активного плодоношения на участке “Мичуринск” наблюдается уменьшение его содержания, а на участке “Краснодар” наблюдается его рост, что может быть связано с избыточным начальным общим количеством фосфора в почвах участка и усилением его подвижности под влиянием развивающегося яблоневого сада.

-

4. Общей тенденцией для обоих тестовых участков является уменьшение содержания в почвах обменного калия при вступлении сада в стадию активного плодоношения. Причем, в период наращивания и стабилизации урожаев яблони на участке “Краснодар” выявляется зависимость его содержания от метеорологических условий года (увеличение в более влажные годы). Для участка “Мичуринск” такая зависимость не выявлена. После стабилизации плодоношения подобное влияние уже не прослеживается на обоих участках.

не изменяется в отличие от его уменьшения в черноземах участка “Мичуринск”. Предположительно причиной этого являются разные климатические условия (более влажные условия участка “Мичуринск”), а также разница в начальном содержании гумуса в почвах участков. Но данное предположение требует дополнительных исследований.

Таким образом, выраженность и направленность трендов основных параметров плодородия черноземных почв под воздействием монокультуры яблоневого сада без внесения удобрений зависят от изначального состояния черноземных почв и направленности изменений климата и могут быть разными для разных регионов.

БЛАГОДАРНОСТЬ

Исследования выполнены при поддержке гранта РФФИ № 16-04-00199.

Список литературы Многолетняя динамика агрохимических свойств черноземов под яблоневыми садами

- Вальков В.Ф. Почвенная экология сельскохозяйственных растений. М.: Агропромиздат, 1986. 207 c.

- Вальков В.Ф., Штомпель Ю.А., Трубилин И.Т., Котляров Н.С., Соляник Г.М. Почвы Краснодарского края, их использование и охрана. Ростов-на-Дону, 1996. 193 с.

- Драгавцева И.А., Савин И.Ю., Ахматова З.П., Цороев А.К., Костоев Р.У. Першина А. А. Оценка ресурсного потенциала земель Республики Ингушетия для плодовых культур. Краснодар: СКЗНИИСиВ, 2013. 113 с.

- Драгавцева И.А., Савин И.Ю., Загиров Н.Г., Казиев М.Р.А., Ахматова З.П., Моренец А.С., Батталов С.Б. Ресурсный потенциал земель Северного Кавказа для плодоводства. Краснодар-Махачкала, 2016. 138 с.

- Драгавцева И.А., Савин И.Ю., Овечкин С.В., Смирнова Л.А., Желнакова Л.И., Каторгин И.Ю., Антонов С.А., Андреянов Д.Ю. Анализ ресурсного потенциала земель Ставропольского края для возделывания плодовых культур. М., 2007. 191 с.

- Драгавцева И.А., Савин И.Ю., Овечкин С.В. Ресурсный потенциал земель Краснодарского края для возделывания плодовых. Краснодар: СКЗНИИСиВ, 2005. 138 с.

- Драгавцева И.А., Савин И.Ю., Эдельгериев А.С.-Х., Байраков И.А., Борзаев Р.Б., Кузьмина А.А. Ресурсный потенциал земель Чеченской республики для возделывания плодовых культур. Краснодар-Грозный: СКЗНИИСиВ, 2011а. 160 с.

- Драгавцева И.А., Савин И.Ю., Эркенов Т.Х., Бербеков В.Н., Ахматова З.П., Карданов В.Р. Ресурсный потенциал земель Кабардино-Балкарии для возделывания плодовых культур. Краснодар-Нальчик: СКЗНИИСиВ, 2011б. 127 с.

- Единый государственный реестр почвенных ресурсов России. Версия 1.0. М.: Почв. ин-т им. В.В. Докучаева, 2014. 768 с.

- Иванов В.Ф., Иванова А.С., Опанасенко Н.Е., Литвинов Н.П., Важов В.И. Экология плодовых культур. Киев, 1998. 407 с.

- Иванов В.Ф. Система оценки пригодности земель под сады в основных зонах промышленного садоводства СССР: методические рекомендации. М., 1989. 26 с.

- Классификация и диагностика почв СССР. М.: Колос, 1977.

- Методические указания по проведению комплексного мониторинга плодородия почв земель сельскохозяйственного состояния. М.: Росинформагротех, 2003. 240 с.

- Научные основы предотвращения деградации почв (земель) сельскохозяйственных угодий России и формирования систем воспроизводства их плодородия в адаптивно ландшафтном земледелии. Т. 1. Теоретические и методические основы предотвращения деградации почв (земель) сельскохозяйственных угодий/Отв. ред. Молчанов Э.Н., Хитров Н.Б., Фрид А.С. М.: Почв. ин-т им. В.В. Докучаева, 2013. 756 с.

- Неговелов С.Ф., Вальков В.Ф. Почвы и сады. Ростов-на-Дону, 1985. 192 с.

- Савин И.Ю., Драгавцева И.А., Мироненко Н.Я., Сергеева Н.Н., Доможирова В.В., Моренец А.С., Овечкин С.В. Геоинформационная оценка ресурсного потенциала почв Краснодарского края и Адыгеи для промышленного плодоводства//Почвоведение. 2016. № 4. С. 520-527 DOI: 10.7868/S0032180X16040110

- Сергеева Н.Н. Пестова Н.Г., Ярошенко О.В. 15-летний мониторинг состояния плодородия садовых почв на юге России//Вестник АПК Ставрополья. 2014. № 2 (4). С. 185-189.

- Столбовой В.С., Савин И.Ю., Шеремет Б.В., Сизов В.В., Овечкин С.В. Геоинформационная система деградации почв России//Почвоведение. 1999. № 5. С. 646-651.

- Шитт П.Г. Возрастные периоды у древесных кустарниковых плодовых растений. М.: Колос, 1968. 312 с.

- Breś W., Politycka B. Contamination of Soils and Substrates in Horticulture, Soil Contamination -Current Consequences and Further Solutions, Dr. Marcelo Larramendy (Ed.). InTech, 2016 DOI: 10.5772/64567

- do Nascimento C.W.A., da Silva J.P.S., Biondi C.M., da Cunha K.P.V., Silva D.J. Changes in soil fertility and mineral nutrition of mango orchards in São Francisco Valley//Revista Brasileira de Ciências Agrárias. Brazil, 2014. Р. 42-48.

- Dube P.A., Small E., Baier W. Climate and soil requirements for economically important crops in Canada//Reseach B. Agricl. Canada. 1982. 142 p.

- Oliveira F.E.R., Oliveira J.M., Xavier F.A.S. Changes in Soil Organic Carbon Fractions in Response to Cover Crops in an Orange Orchard//Rev. Bras. Cienc. Solo. 2016. V. 40. P. e0150105.

- Ross G. J., Hoyt P., Neilsen G. Soil chemical and mineralogical changes due to acidification in okanagan apple orchards//Canad. J. Soil Sci. 1985. 65(2). Р. 347-355.

- Stefanova V., Arnaudova Z., Hautova D., Bileva T. Multi-criteria evaluation for sustainable horticulture//Turkish J. Agricultural Natural Sci. 2014. Special Iss. 2. P. 1694-1701.