Многолетняя динамика и современное состояние популяции лесного северного оленя (Rangifer tarandus Valentinae) Алтае-Саянской горной страны

Автор: Бондарь М.Г.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Экология

Статья в выпуске: 5, 2015 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается территориальное размещение и численность лесного северного оленя (Rangifer tarandus valentinae) в пределах российской части Алтае-Саянской горной страны. На основе литературных данных проведен ретроспективный анализ пространственных изменений и численных показателей популяции за последние 80 лет.

Лесной северный олень, алтае-саянская горная страна, популяция, численность, лимитирующие факторы

Короткий адрес: https://sciup.org/14084298

IDR: 14084298 | УДК: 574.3:591.526

Текст научной статьи Многолетняя динамика и современное состояние популяции лесного северного оленя (Rangifer tarandus Valentinae) Алтае-Саянской горной страны

Многие ученые и исследователи гор Южной Сибири конца XIX – первой половины XX вв. отмечали высокую численность лесного северного оленя и сплошной характер его ареала [3, 4]. В середине 1970-х гг. ресурсы этого подвида, например в Западном и Восточном Саяне, составляли 6,5–7 тыс. особей [5], в последующем численность снизилась в несколько раз – до 1,5 тыс. особей [6]. На сегодняшний день Алтае-Саянская популяция лесного северного оленя включена в Красные книги федерального и регионального уровня.

В статье анализируются многолетние наблюдения за лесным северным оленем в центральной части Западного Саяна, а также сведения из литературных источников.

Цель исследований . Изучение территориального размещения оленя в пределах Алтае-Саянского экорегиона, динамика его численности и лимитирующих факторов.

Материалы и методы исследований . В основу работы положены материалы, собранные в период 2004–2013 гг. в природном парке «Ергаки», Саяно-Шушенском биосферном заповеднике и на прилегающих к ним участках Западного Саяна. Общая площадь, охваченная исследованиями, составила более 6500 км2 , протяженность учетных маршрутов (пеших, конных, водных, снегоходных, авиационных) – 7750 км. В качестве основного метода использовался метод визуального учета [7, 8, 9]. Для поиска стад оленей и их следов применялось авиаобследование территории. Места обнаружения животных наносили на карту по данным GPS. Также для сбора сведений о размещении оленей использовали опросно-анкетный метод среди местных жителей, охотников и туристов. Для получения сведений о территориальном размещении и численности северного оленя в пределах всего региона обработаны многочисленные литературные источники.

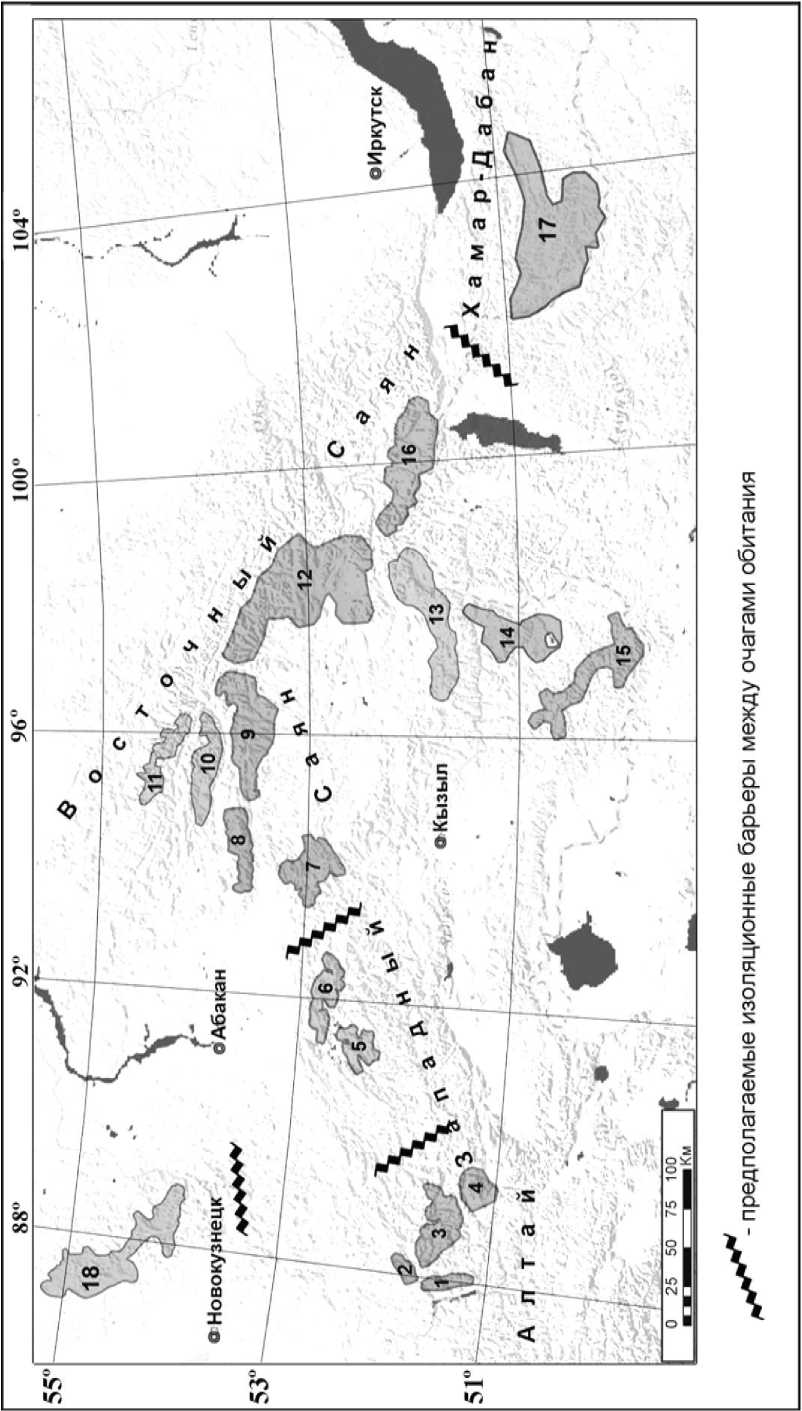

Результаты исследований и их обсуждение . На сегодняшний день область распространения северного оленя в регионе имеет дизъюнктивную структуру и состоит из большого числа разрозненных частей или очагов обитания, между которыми существуют разрывы, выполняющие роль изоляционных барьеров (рис. 1). В литературных источниках разного периода приведены описания изменений, происходивших с подвидом в пределах региона, и выявлен ряд лимитирующих факторов для разных частей Алтае-Саянской горной страны [1, 4, 6, 10, 11, 12, 13, 14]. Приведем краткое описание таких изменений и охарактеризуем современное состояние популяции.

Горный Алтай, Салаирский кряж. На рубеже XVII–XIX вв. северный олень заселял всю горную часть Алтая, включая Тигирекский хребет [15]. В конце XIX – начале XX вв. ареал Алтае-Саянской популяции отступил в восточном направлении, западнее р. Бия олени практически не встречались [16, 17]. На юго-востоке Алтая, в Горной Шории, эти копытные были обычны [3, 4]. В первые тридцать лет XX в. наблюдалось сокращение численности северного оленя до 2–2,5 тыс. особей [13, 16, 17].

Рис. 1. Российская часть ареала Алтае-Саянской популяции лесного северного оленя. Очаги обитания: 1 – Корбу, 2 – Лебедь; 3 – Абаканский;

4 – Шапшальско-Алашский; 5 – Саяно-Кантегирский; 6 – Ойско-Араданский; 7 – Тайгишенско-Куртушибинский; 8 – Хайдым-Шандынский; 9 – Ергакский; 10 – Крыжинский; 11 – Канско-Белогорский; 12 – Тофаларско-Восточно-Тоджинский; 13 – Билинский; 14 – Каа-Хемский; 15 – Сангиленский;

16 – Окинский; 17 – Хамар-Дабанский; 18 – Кузнецко-Алатаусский

После создания Алтайского заповедника в 1929 году численность оленей начала расти [16, 18]. Олени появились к северу от Телецкого озера, на левобережье р. Лебедь. В верховьях р. Чулышман в середине XX в. олени заселяли все пригодные местообитания, однако уже в 70-е годы XX в. численность оленей в угодьях вдоль границы Алтая с Хакасией составляла всего 350–400 особей, в конце 80-х гг. – не более 370 особей [19, 17, 13]. На начало XXI в. ресурсы северного оленя в Горном Алтае и Салаирском кряже оценивались на уровне 400 особей [21].

Кузнецкий Алатау . В 1986 г. в Кузнецком Алатау в истоках рек Белого Июса и Черного Июса насчитывалось до 100 особей северных оленей [12]. Численность животных на западном макросклоне Кузнецкого Алатау в границах заповедника «Кузнецкий Алатау» в 1993 г. составляла 50 особей, в период с 1998 по 2002 г. она возросла до 150 особей, а с 2007 по 2009 г. уже насчитывалось около 170 особей. Сегодняшняя численность оленей оценивается в 250–300 особей [5], что, несомненно, является следствием целого комплекса мер, направленных на восстановление их численности со стороны сотрудников заповедника.

Западный Саян и горы Тувы. В середине 70-х гг. XX в. ресурсы северного оленя в Западном и Восточном Саяне составляли 6,5–7 тыс. особей [10, 8, 9]. На начало XXI в. в Западном Саяне, нагорье Сангилен и хребте академика Обручева численность северного оленя оценивалась в 2600 особей.

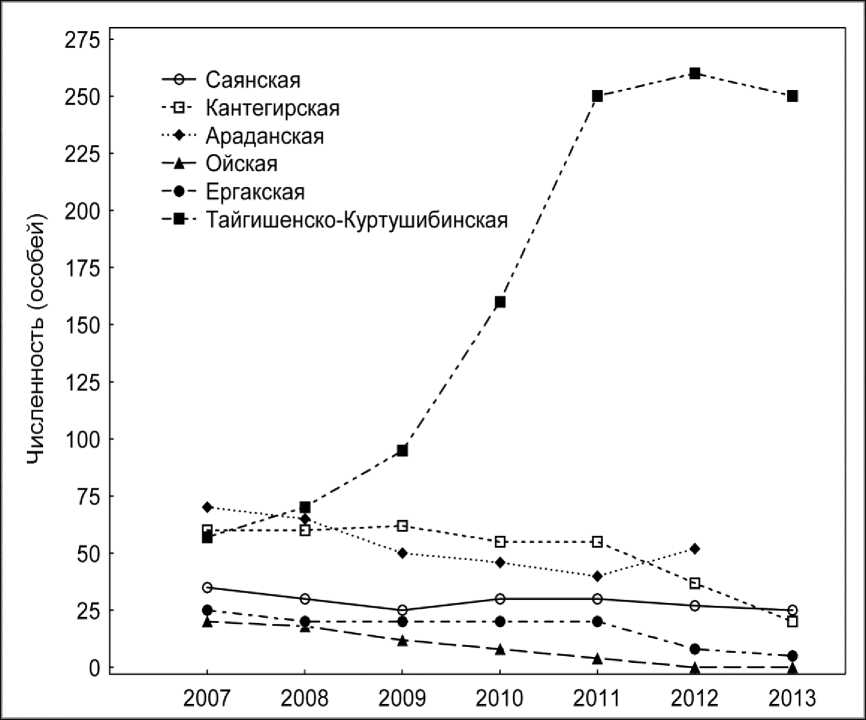

В Западном Саяне ареал подвида распался на семь разобщенных популяционных группировок [14] (см. рис. 1). Численность оленей Ойско-Араданского и Ергакского очагов снизились за период наших наблюдений, однако количество животных в других очагах стабильно, а в Тайгишенско-Куртушибинской группировке поголовье даже увеличилось (рис. 2).

Рост поголовья Тайгишенско-Куртушибинской группировки можно отчасти объяснить подкочевкой животных из соседней Ергакской группировки в более благоприятные местообитания с меньшим влиянием фактора беспокойства.

Рис. 2. Динамика численности группировок лесного северного оленя в Западном Саяне

В этой части горной системы обитает несколько групп оленей общей численностью около 350 особей [20]. В Туве, как и во многих других частях региона, пространственная структура размещения оленя с начала 70-х гг. XX в. постепенно приобретала очаговый характер, а численность животных неуклонно сокращалась. В конце 80-х гг. XX в. здесь обитало не более 2000 особей с тенденцией к сокращению поголовья. На хребте Хорумнуг-Тайга северных оленей в настоящее время насчитывается не более 100 особей, в междуречье рек Кызыл-Хем и Каа-Хем – не более 90. В восточной части хребта академика Обручева от истоков р. Улуг-О до верховьев р. Билин обитает 250–300 особей, в междуречье рек Б. Енисей и Азас – около 150 животных [11].

Восточный Саян и Хамар-Дабан. В начале XX в. в Восточном Саяне и Хамар-Дабане численность северного оленя была на уровне 1900 особей [10, 21]. В результате сокращения ареала и возрастающей антропогенной нагрузки в начале XXI в. в Красноярском крае в пределах Западного и Восточного Саяна осталось не более 1,5 тыс. северных оленей [6].

На хребте Удинском и примыкающей к нему северо-восточной части Тоджинской котловины обитает одна из наиболее многочисленных и стабильных группировок оленя, насчитывающая не менее 250 особей. В горнотаежных районах Восточного Саяна численность северных оленей составляет около 1100 особей, причём основная часть животных обитает в Нижнеудинском и Залаирском районах Иркутской области. Ресурсы оленя в Бурятии в последние три десятилетия снижаются особенно интенсивно. К середине первого десятилетия XXI в. в республике осталось около 2000 северных оленей [22].

Если говорить об общих причинах снижения численности оленей в пределах Алтае-Саянского экорегиона (АСЭР), то необходимо отметить и глобальное повышение приземной температуры воздуха [23]. Такие изменения ведут к интенсивной деградации горных ледников, многолетних снежников и высокогорных тундровых сообществ [23], что, несомненно, негативно влияет на северных оленей.

Таким образом, общая численность Алтае-Саянской популяции лесного северного оленя только за последние 10–15 лет снизилась на 1/3 и на настоящий момент составляет около 3500 особей, что не может не вызывать тревогу.

Наличие в АСЭР большого числа особо охраняемых природных территорий (ООПТ) ставит ситуацию с охраной северного оленя в выгодное положение. Охраняемые природные территории АСЭР должны и могут выступать ключевыми звеньями в решении проблематики охраны и восстановления Алтае-Саянской популяции лесного северного оленя. В некоторых ООПТ такая тенденция уже наблюдается (заповедники «Кузнецкий Алатау», «Алтайский»). Существенным препятствием в сохранении и восстановлении численности северного оленя является отсутствие каких-либо стратегических планов по его сохранению. Поэтому наиболее насущной задачей сегодняшнего дня выступает разработка такой стратегии и составление и реализация планов направленных на решение обозначенной проблемы.

Заключение . В высокогорьях Алтае-Саянской горной страны обитает лесной северный олень, сохранившийся здесь со времен плейстоцена. Ценность данного подвида для горных экосистем и его уязвимость подтверждены включением в Красные книги федерального и регионального уровня с приданием статуса «популяция с сокращающейся численностью». Ситуация с сокращением численности северного оленя начала обостряться, начиная с середины XX века. Возрастающий антропогенный пресс неуклонно снижал численность популяции, которая в настоящее время сократилось более чем в 3 раза и приблизилась к критическому уровню.

Наиболее негативными факторами, влияющими на ресурсы северного оленя, являются хозяйственное освоение горных территорий человеком в результате развития наземной транспортной инфраструктуры, энергетики, рекреационной деятельности и браконьерства. Еще одной из возможных причин, влияющих на сокращение численности подвида, выступает общее повышение температуры приземного воздуха в регионе и как следствие интенсивной перестройки высокогорных экосистем.

Для сохранения популяции лесного северного оленя и восстановления его численности в горах Алтая и Саян необходима выработка консолидированной позиции всех заинтересованных сторон. В кратчайшие сроки требуется разработать и реализовать дифференцированную программу комплексных исследований состояния популяции северного оленя и добиться выделения целевого государственного финансирования.

Список литературы Многолетняя динамика и современное состояние популяции лесного северного оленя (Rangifer tarandus Valentinae) Алтае-Саянской горной страны

- Руденко С.И. Культура населения Горного Алтая и скифское время. -М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1953. -404 с.

- Заика А.Л., Березовский А.П., Емельянов И.Н. Писаницы Большого Манского порога//Древности Приенисейской Сибири. -Красноярск: Изд-во КГУ, 1996. -Вып. 1. -С. 166-168.

- Кащенко Н.Ф. Млекопитающие, собранные алтайской экспедицией П.Г. Игнатова в 1901 г.//Ежегодник Зоол. музея Академии наук. -1902. -Т. 6. -С. 287-304.

- Залесский П.М. Прошлое и современное распространение копытных в Западно-Сибирском крае//Охотник Сибири. -1934. -№ 7. -С. 26-31.

- Соколов Г.А. Дикий северный олень гор юга Сибири//Дикий северный олень: экология, вопросы охраны и рационального использования. -М., 1983. -С. 122-130.

- Красная книга Красноярского края. Т. 1. Животные. -2-е изд., перераб. и доп./отв. ред. А.П. Савченко. -Красноярск, 2004. -254 с.

- Насимович А.А. К методике количественного учета поголовья туров: науч.-метод. записки Глав. упр. по заповедникам. -М., 1940. -Вып. 7. -С. 23.

- Насимович А.А. Основные направления в разработке методов количественного учета диких копытных//Ресурсы фауны промысловых зверей в СССР и их учет. -М., 1963. -С. 64-83.

- Новиков Г.А. Полевые исследования экологии наземных позвоночных животных. -М.: Сов. наука, 1954. -490 с.

- Соколов Г.А. Распространение, численность и экология дикого северного оленя в центральной части Западного Саяна. Дикий северный олень в СССР. -М.: Сов. Россия, 1975. -С. 191-198.

- Смирнов М.Н. Дикий северный олень в Тувинской АССР//Ресурсы, экология и рациональное использование диких северных оленей в СССР: сб. науч. тр. -Новосибирск, 1990а. -С. 118-126.

- Васильченко А.А., Смирнов М.Н. Современное состояние группировки северного оленя (Rangifer tаrandus L., 1758) в Кузнецком Алатау//Изв. Самар. науч. центра Российской академии наук. -2010. -Т. 12. -№ 1. -С. 1271-1275.

- Собанский Г.Г. Материалы к истории ареала северного оленя на Алтае//Бюл. МОИП. -2012. -Т. 117. -Вып. 2. -С. 17-23.

- Бондарь М.Г., Виноградов В.В. Размещение и численность лесного северного оленя (Rangifer tarandus valentinae) в центральной части Западного Саяна//Зоол. журн. -2013. -Т. 92. -№ 10. -С. 13591365.

- Спасский Г.И. Путешествие к алтайским калмыкам в 1806 г.//Сибир. вестн. -СПб., 1823. -Ч. 3. -С. 1-14; Ч. 4. -С. 15-40.

- Дмитриев В.В. Копытные Алтайского заповедника и прилежащих мест (Восточный Алтай и Западные Саяны)//Тр. Алтайского заповедника. -М., 1938. -Вып. 1. -С. 171-262.

- Собанский Г.Г. Звери Алтая. Ч. 1. Крупные хищники и копытные. -М.; Новосибирск, 2008. -414 с.

- Шапошников Ф.Д. К экологии и морфологии алтайского северного оленя//Зоол. журн. -1955. -Т. 34. -Вып. 1. -С. 191-207.

- Собанский Г.Г. Копытные Горного Алтая. -Новосибирск, 1992. -256 с.

- Редкие и малочисленные животные Каратузского района/А.П. Савченко, Г.А. Соколов, В.И. Емельянов ; под. ред. М.Н. Смирновой; Краснояр. гос. ун-т. Красноярск, 2001. -236 с.

- Сыроечковский Е.Е. Северный олень. -М.: Агропромиздат, 1986. -С. 73-74.

- Красная книга Республики Бурятия: Редкие и исчезающие виды животных. -2-е изд., перераб. и доп. -Улан-Удэ: Информполис, 2005. -328 с.

- Алтай -Саянский экорегион. Региональные изменения климата и угроза для экосистем. Климатический паспорт экорегиона. -М.: Русский университет, 2001. -25 с.