Многолетняя динамика растительности Даурского заповедника по данным спутникового зондирования

Автор: Ткачук Татьяна Евгеньевна

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Структура и динамика растительных сообществ

Статья в выпуске: 1-5 т.14, 2012 года.

Бесплатный доступ

В данной статье анализируется общий характер многолетней циклической динамики растительности озерно-степных комплексов Даурии на примере территории Даурского заповедника.

Растительность, озерно-степные комплексы, многолетняя динамика, климатические циклы

Короткий адрес: https://sciup.org/148200833

IDR: 148200833 | УДК: 581.524.32,

Текст научной статьи Многолетняя динамика растительности Даурского заповедника по данным спутникового зондирования

Даурский заповедник расположен на крайнем юге Забайкальского края. Эта территория представляет собой северную периферию равнинных степей Восточной Монголии. Основная часть территории заповедника связана с двумя крупнейшими содовыми озерами Забайкалья – Барун-Торей и Зун-Торей. Торейские озера известны цикличностью гидрологического режима. В 1772 году они предстали перед П.С.Палласом [1] пустынной равниной с засоленным грунтом и песчаными барханами, до которой не добегали реки Улдза и Ималка, «теряясь в песках». Свидетельство П.С.Палласа стало одним из первых научных свидетельств глубоких изменений ландшафтов Даурии под влиянием климатических циклов. Позднейшие гидрологические наблюдения [2;3] позволили выяснить, что под влиянием цикличности климата Торейские озера с периодичностью около 30 лет (от 28 до 40) мелеют и высыхают, а затем наполняются вновь. Одновременно изменяется и растительный покров окружающих Торейские озера равнин. Регулярные глубокие изменения природных комплексов чрезвычайно важно учитывать при планировании природоохранной и хозяйственной деятельности. Первостепенное значение для того и другого имеет состояние растительного покрова. Однако изменения растительности в связи с колебаниями климата до сих пор слабо изучены.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Для анализа изменений растительности за длительный многолетний период мы использовали данные дистанционного зондирования (ДДЗ), полученные спутниками Landsat 2, -4, -5 с 1977 г., с пространственным разрешением 30 м. Для анализа были взяты снимки за август-сентябрь, .е. период, когда растительный покров развит максимально. Нами были отобраны безоблачные космоснимки, сделанные в 1977, 1989, 1990, т2001 и 2009 гг., таким образом, анализируемый период составил 32 года. Этот период включает две фазы аридизации и одну

фазу гумидизации ландшафта. Анализ проводился в пределах территории Даурского заповедника, включая его охранную зону. Для промежутков, соответствующих каждой фазе климатического цикла, был проведен анализ различий в отражении земной поверхностью в 4 канале (для Landsat 5-7 в диапазоне 0,76-0,90 мкм; для Landsat 2 0,8-1,1 мкм), что соответствует диапазону максимально отражаемому растительным покровом. Помимо изменений в растительном покрове анализ этого диапазона показывает изменения в состоянии водоемов: мутная вода и мелководья имеют в этом диапазоне также высокую степень отражения; в фазу падения уровня увеличиваются площади мелководий, а прозрачность воды снижается. Для анализа изменений растительного покрова прибрежной зоны мы выделили маску экспертным методом по границе экологических прибрежных рядов растительности, различимых на космоснимках визуально и по данным анализа изменений. Опытным путем было установлено, что изменения растительности в прибрежной зоне (заросли тростников, пионерная галофитная растительность) индицируются пикселями, изменившими свою яркость в 4 канале на 50 и более процентов. Таким образом, нами были установлены площади прибрежной растительности, подвергшейся существенным изменениям в ту или иную фазу климатических циклов. Интерпретация и верификация результатов анализа ДДЗ осуществлялась на основе данных наземного мониторинга растительности, который проводится нами с 2002 г. на трансекте протяженностью 4 км между озерами Зун-Торей и Барун-Торей. Ежегодно проводится геоботаническое описание и крупномасштабное картирование всех сообществ в пределах трансекты.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Основу растительного покрова Даурского заповедника и его охранной зоны составляют ковыльные ( Stipa krylovii ), мелкодерновиннозлаковые ( Ag-ropyron cristatum, Koeleria cristata, Poa botryoides, Cleistogenes squarrosa ), разнотравно-мелкодерно-виннозлаковые, разнотравно-ковыльные, разнотравные ( Bupleurum bicaule, Scutellaria baicalensis,

Hypsophyla dahurica, Serratula centauroides, Fili-folium sibiricum, Galium verum, Cymbaria dahurica, Pulsatilla turczaninivii и др.), вострецовые ( Leymus chinensis ) степи. В многочисленных замкнутых озерных депрессиях, в том числе, и вокруг Торей-ских озер, на засоленных почвах распространены галофитные луга с доминированием Puccinellia tenuiflora, Hordeum brevisubulatum, Iris lactea, Carex reptabunda и др. и ультрагалофитная растительность ( Suaeda corniculata, Atriplex sibirica, Kalidium foliatum, Nitraria sibirica ). По берегам и на мелководье в многоводный период распространены заросли тростника ( Phragmites australis ), образующие обширные плавни в устье р. Ульдзы. Мониторинг растительности на стационарной трансекте с 2002 года [4;5] позволил выявить ход изменений растительности окрестностей Торейских озер в фазу их высыхания. Изменения растительности прибрежной зоны и плакоров носят различный характер. Например, растительность на освобождающихся от воды обширных прибрежных территориях претерпевает сукцессию от пионерной стадии с доминированием однолетников из сем. Chenopodiaceae ( S. corniculata, A. sibirica, A. fera, A. leavis ) через фазу бескильницевых лугов до ячменных и вострецовых лугов. Изменения степной растительности не столь глубоки и на плакорах имеют характер флуктуаций: в разные годы изменяется обилие видов вплоть до смены доминантов; некоторые виды в отдельные сезоны могут не вегетировать, но флористический состав фитоценозов на протяжении ряда лет практически не изменяется.

Полевых данных о более длительных изменениях растительного покрова этих своеобразных озерно-степных комплексов в нашем распоряжении нет, так как регулярные наблюдения до 2002 года не велись. Однако общий характер этих изменений возможно реконструировать на основе данных дистанционного зондирования Земли из космоса, используя данные разных лет. Последний максимум наполнения озер пришелся на конец 1990-х гг. В фазу высыхания от воды освобождаются значительные территории, становящиеся ареной сукцессии. Пионерами зарастания засоленного субстрата на месте отступившей воды становятся, в основ- ном, виды однолетних маревых, главным образом, Suaeda corniculata. Они дают резкий всплеск надземной фитомассы на месте голого солончака, хорошо различимый на космоснимках. На следующих стадиях сукцессии их сменяют, как правило, бес-кильницевые (Puccinellia tenuiflora), а затем ячменные (Hordeum brevisubulatum) луга. Далее в ходе сукцессии ячменные луга медленно замещаются вострецовыми сообществами, а те, в свою очередь, степями. Заросли тростника деградируют по мере отступления воды и падения уровня грунтовых вод.

Анализ ДДЗ показал, что в периоды аридизации большая часть пикселей в пределах исследуемой территории демонстрирует снижение отражения в 4 канале, что соответствует уменьшению проективного покрытия растительности, в то время, как в период гумидизации преобладают пиксели с увеличением яркости (см. табл.).

Таким образом, влияние изменений климата отражается не только на озерах и прибрежной растительности, но и на всем ландшафте и всех типах растительности: происходит снижение проективного покрытия и надземной фитомассы степных сообществ. Различие в яркости 4 канала во «влажную» и «сухую» фазы на большей части территорий, занятых степями, не превышает 30 %.

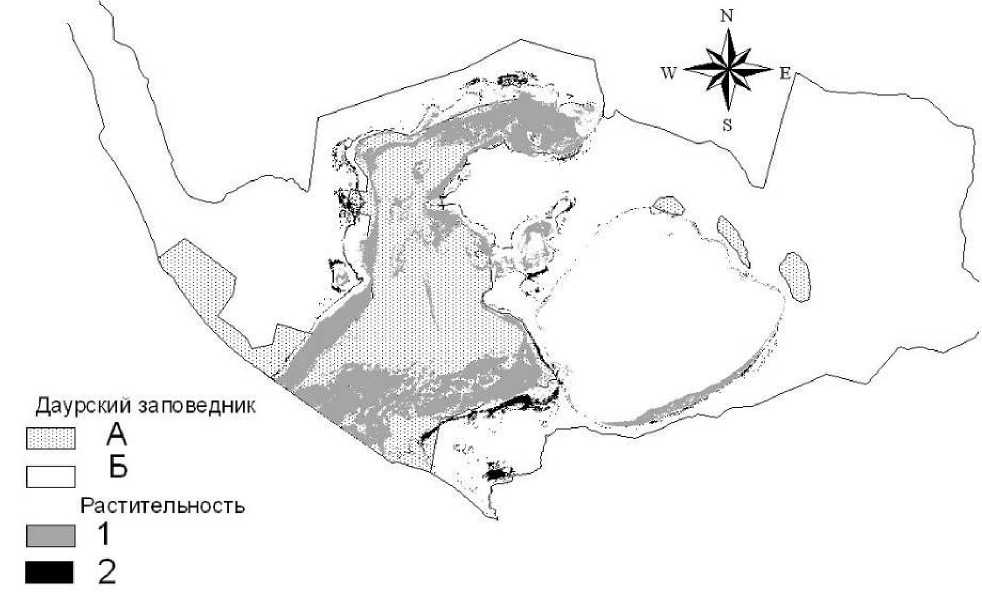

Изменения яркости в 4 канале более, чем на 50% наблюдаются в прибрежной зоне больших и малых озер, в поймах рек, растительность которых в наибольшей степени зависит от колебаний влаго-обеспеченности. Анализ космоснимков в пределах маски прибрежных рядов растительности вокруг Торейских озер позволили выделить и определить площади наиболее динамичных в многолетние промежутки времени участков растительного покрова. К таковым относятся заросли тростника, сильно деградирующие в засушливые периоды, и прибрежная пионерная галофитная растительность, развивающаяся на больших площадях при высыхании озер (см. рисунок). На рисунке видно, что полоса деградирующих тростников окаймляет, на некотором расстоянии, более широкую полосу пионерной растительности, что соответствует натурным наблюдениям.

Таблица 1. Доля (%) пикселей с возрастанием или снижением яркости в 4 канале

|

Периоды |

Фаза климатического цикла |

Возрастание яркости |

Снижение яркости |

|

2001-2009 |

аридизация |

28.2 |

70.8 |

|

1990-2001 |

гумидизация |

58.8 |

36.9 |

|

1977-1989 |

аридизация |

11.1 |

87.4 |

Таблица 2 . Площадь (га) участков в прибрежной зоне Торейских озер, изменивших яркость в 4 канале, более, чем на 50%

|

период |

Фаза климатического цикла |

Уменьшение яркости |

Увеличение яркости |

||

|

площадь |

растительность |

площадь |

растительность |

||

|

2001-2009 |

аридизация |

100,2 |

Заросли тростника |

686,2 |

Пионерная галофитная |

|

1990-2001 |

гумидизация |

55,1 |

Пионерная галофитная |

160,2 |

Заросли тростника |

|

1977-1989 |

аридизация |

542,5 |

Заросли тростника |

57,1 |

Пионерная галофитная |

Рис . Распределение развившейся пионерной галофитной растительности, и деградировавших зарослей тростника вокруг Торейских озер за период 2001-2009 гг. (в пределах Даурского заповедника) (картосхема). А – ядро заповедника; Б – буферная зона заповедника; 1 – пионерная галофитная растительность; 2 – заросли тростника.

В таблице 2 показаны площади зарослей тростника и галофитной растительности, формирующейся на месте отступающей воды, по мере высыхания озер, в разные фазы гидрометеорологических циклов.

Согласно приведенным в таблице данным, площади пионерной галофитной растительности, сформировавшейся в течение засушливого периода 1977-1989 гг., и затопленной водами озер в период 1990-2001гг., примерно совпадают; сопоставимы также площади тростниковых зарослей, развившихся за период 1990-2001гг. и деградировавших за период 2001-2009 гг. Совпадение этих значений говорит в пользу достоверности полученных результатов. Данные таблицы 2 также показывают существенные различия площадей того или иного типа растительности в разные циклы, что можно интерпретировать как различную глубину преобразования растительного покрова от цикла к циклу.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Колебания климата отражаются на всех типах растительности озерно-степных комплексов, однако, плакорная степная растительность претерпевает изменения в меньшей степени, чем прибрежная. В разные фазы климатического цикла заросли тростника и прибрежная пионерная галофитная растительность претерпевают изменения яркости в 4 канале Landsat более, чем на 50 %, что дает возможность выявлять их площади по данным космиче- ской съемки разных лет. От цикла к циклу площади прибрежной растительности имеют существенные различия, что можно интерпретировать как различную глубину преобразования растительного покрова.

Список литературы Многолетняя динамика растительности Даурского заповедника по данным спутникового зондирования

- Паллас П.С. Путешествие по разным провинциям Российского государство. Часть третья. Половина первая. Санкт-Петербург, 1788

- Обязов В.А. Закономерности увлажнения степной зоны и их влияние на минерализацию озер//Комплексное изучение аридной зоны Центральной Азии: Материалы международной конференции. Т.2. Кызыл, 1994. С. 40-47;

- Ткаченко Е.Э., Обязов В.А. Изменение уровня Торейских озер и гнездящиеся колониальные околоводные птицы.//Наземные позвоночные Даурии. Сборник научных трудов Государственного природного биосферного заповедника «Даурский». Вып. 3. Чита, 2003. С. 44-59;

- Ткачук Т.Е., Жукова О.В. Результаты мониторинга растительности на стационарном геоботаническом профиле в Даурском заповеднике.//Природоохранное сотрудничество Забайкальского края (Россия), Автономного района Внутренняя Монголия (Китай) и Восточного аймака (Монголия) в трансграничных экологических регионах. Чита, 2010. С. 290-294;

- Kirilyuk V.E., V.A. Obyazov,T.E. Tkachuk, O.K. Kirilyuk Influence of climate change on wildlife in the Daurian ecoregion.//Eurasian Steppes Ecological Problems and Livelihoods in a Changing World" edited by Marinus J.A. Werger & Marja A. Van Staalduinen. Published by Springer, (Dordrecht, Berlin, Tokyo, Boston, London). Р. 400-470.