Многолетняя изменчивость возрастной структуры ценопопуляции фукуса пузырчатого (Fucus vesiculosus L.) на литорали Кольского залива в условиях антропогенного воздействия

Автор: Канищева О. В. , Канищев А. А., Шошина Е. В.

Журнал: Вестник Мурманского государственного технического университета @vestnik-mstu

Статья в выпуске: 2 т.23, 2020 года.

Бесплатный доступ

В настоящее время с целью оценки качества вод широко используются гидрохимические и гидробиологические показатели, в частности различные биологические характеристики макроводорослей. Бурая водоросль Fucus vesiculosus обладает выраженной экологической пластичностью и толерантностью к комплексу природных и антропогенных факторов и может служить модельным объектом при изучении адаптивных реакций фитоценозов на воздействие неблагоприятных условий среды. В процессе исследования сборов водорослей, произведенных в периоды 1999, 2009 и 2019 гг. на акватории южного и среднего колен Кольского залива, проанализирована изменчивость возрастной структуры фукуса пузырчатого на литорали залива в условиях антропогенного пресса в разные годы, а также дана оценка экологического состояния водоема. Литературные данные показали, что в водах залива содержался широкий спектр загрязнителей и в течение длительного периода наблюдались повышенные концентрации нефтяных углеводородов и ряда металлов. Анализ возрастной структуры F. vesiculosus свидетельствует о длинном возрастном ряде в ценопопуляции этого вида, присутствии растений различных возрастных групп при доминировании молодых растений в возрасте от 1 до 3 лет. В течение рассматриваемого периода численность особей старших возрастных групп закономерно снижалась с увеличением возраста, а также наблюдался рост биомассы водорослей и последующее ее уменьшение. Представленные материалы позволяют сделать вывод о стабильности бурой водоросли F. vesiculosus в условиях интенсивной промышленной эксплуатации вод Кольского залива.

Fucus vesiculosus, возрастная структура ценопопуляций, фукусовые сообщества, литораль, биомасса, Кольский залив, age structure of cenopopulations, Fucus communities, littoral, biomass, Kola Bay

Короткий адрес: https://sciup.org/142224558

IDR: 142224558 | УДК: 574.34 | DOI: 10.21443/1560-9278-2020-23-2-139-149

Текст статьи Многолетняя изменчивость возрастной структуры ценопопуляции фукуса пузырчатого (Fucus vesiculosus L.) на литорали Кольского залива в условиях антропогенного воздействия

В настоящее время актуализируется проблема исследования контактных прибрежно-морских зон (включая прибрежные районы Баренцева моря), подверженных мощному антропогенному воздействию (Степаньян и др., 2006; Завалко и др., 2008; Капков и др., 2018; Воскобойников и др., 2019). К их числу относится и литоральная зона Кольского залива - крупного фьорда протяженностью около 60 км, характеризующегося разнообразием гидрологических условий. Кольский залив относится к наиболее интенсивно эксплуатируемым участкам Мурманского побережья и имеет важное стратегическое и экономическое значение. В современных условиях Кольский залив привлекает повышенное внимание научного сообщества как источник загрязнения Баренцева моря и является оптимальным полигоном для проведения исследований, касающихся изучения взаимодействия организмов с окружающей средой.

Для оценки экологического состояния водоема применяются гидрохимические и гидробиологические показатели (Малавенда и др., 2008; Рыжик и др., 2014; Колбеева и др., 2017; Воскобойников и др., 2018; Воскобойников и др., 2019). Макроводоросли на внешнее воздействие (в том числе загрязнение) реагируют посредством морфофизиологических и популяционных изменений. В этой связи проводятся и прикладные исследования фукоидов с целью их использования в санитарной марикультуре. Представитель бурых водорослей фукус пузырчатый Fucus vesiculosus характеризуется хорошо выраженной сезонной, возрастной, географической и экологической изменчивостью и служит модельным объектом для изучения ответных реакций организмов и ценопопуляций на воздействие факторов среды (Воскобойников и др., 2006; Капков и др., 2018). Однако среди большого числа работ, посвященных указанному виду водорослей, редко встречаются исследования, охватывающие значительный период наблюдений. Поэтому в данной статье авторы обобщили накопленные за длительное время результаты и проверили их на ценопопуляционном уровне.

В ходе сравнительного исследования разногодичных состояний ценопопуляции бурой водоросли F. vesiculosus на литорали Кольского залива в условиях антропогенного воздействия проанализированы возрастные показатели фукуса пузырчатого и дана оценка экологического состояния водоема по литературным данным.

Настоящая статья является продолжением публикаций материалов о возрастной структуре F. vesiculosus на литорали Кольского залива (Канищева (Гончарова), 2015). Результаты многолетних исследований литоральных сообществ в Кольском заливе (при этом особое внимание уделялось изучению фукусовых водорослей), проводимых сотрудниками кафедры биологии Мурманского государственного технического университета, изложены в работах (Завалко и др., 2008; Облучинская и др., 2008; Малавенда и др., 2010; Гончарова и др., 2013; Малавенда, 2016; Рыжик и др., 2018). Исследования в 1999 г. выполнены при поддержке грантов РФФИ № 99-04-48321, 01-04-49510 сотрудником Мурманского государственного технического университета Е. В. Шошиной; в 2009 г. – О. В. Канищевой (Гончаровой); в 2019 г. – сотрудниками Полярного филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии ("ПИНРО" им. Н. М. Книповича) О. В. Канищевой (Гончаровой), А. А. Канищевым. Авторы принимали участие в сборе и обработке проб макроводорослей.

Материалы и методы

Характеристика мест сбора проб

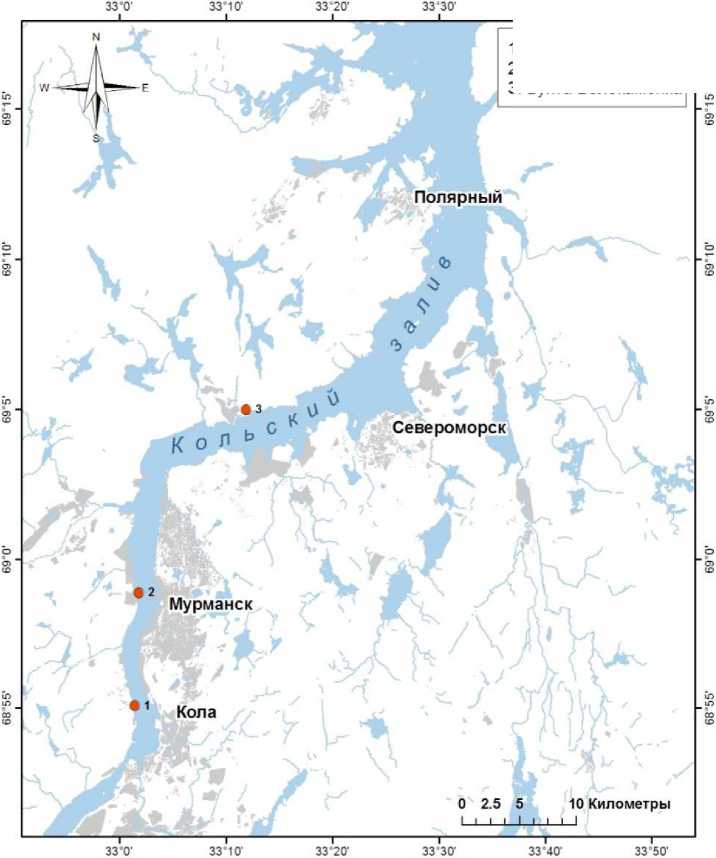

Сборы макроводорослей в 1999, 2009 и 2019 гг. выполняли на литорали южного (мыс Притыка и Абрам-мыс) и среднего (бухта Белокаменка) колен Кольского залива Баренцева моря (рис. 1).

Мыс Притыка располагается в южном колене на западном берегу Кольского залива (рис. 1). Ширина приливно-отливной зоны на мысе составляет около 80 м; уклон литорали 1–2° (слабо наклоненный). Дно представляет собой илистую литораль открытого типа, не защищенную от прибоя; поверхность осушки осложнена немногочисленными валунами (от 10 см). Имеется водоток сточных вод, соленость во время прилива составляет 15–20 ‰, отлива – 5 ‰. Пояс макрофитов развит незначительно. Существенное влияние на этот район оказывают стоки рек Кола и Тулома, сброс хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод от городской канализационно-очистной станции, а также отдаленные последствия проведения здесь крупномасштабных дноуглубительных работ при строительстве моста через залив в 1995–2005 гг.

Абрам-Мыс – район г. Мурманска, расположенный на противоположной от основного городского массива стороне залива (напротив порта) (рис. 1). Ширина приливно-отливной зоны на мысе незначительная (около 100 м); уклон литорали 3–5° (средне наклоненный). Верхний горизонт литорали представлен каменисто-галечной россыпью. В среднем горизонте литорали на поверхности илисто-песчаного грунта располагаются валуны, покрытые фукоидами (Fucus vesiculosus), которые формируют практически сплошной покров с отдельными "окнами" грунта (проективное покрытие фукоидов 90 %). При приближении к нижнему горизонту литорали количество валунов уменьшается, и проективное покрытие фукоидов составляет здесь не более 10 % (Назарова, 2015). Соленость во время прилива составляет 34 ‰, отлива – 10 ‰ (Малавенда, 2009). Инфраструктура поселка включает несколько промышленных предприятий и сельскохозяйственных ферм. Бытовые и промышленные стоки спускаются непосредственно в залив, их степень очистки минимальна.

33'40

33'50'

1. Мыс Притыка

2. Мыс Абрам-мыс

3. Бухта Белокаменка

Рис. 1. Карта участков южного и среднего колен Кольского залива Баренцева моря. Места отбора проб (•)

Fig. 1. Map of the southern and middle tribes of the Kola Bay of the Barents Sea. Sampling locations (•)

Губа Белокаменка представляет собой небольшую бухту открытого типа в прибрежной излучине залива фьордового типа (U-образный тип с глубоко прорезанным ложем). Поэтому чаша губы, являющаяся естественным понижением береговой отмели, круто обрывается в Кольский залив. Непосредственно сама чаша губы полога и мелководна и в период отлива образует осушку, обнажающую бóльшую часть ложа. Однако уже с 4-метровой изобаты начинается резкий обвал глубин. Литораль губы широкая, илистопесчаная; соленость во время прилива составляет 34 ‰, отлива – 25 ‰ (Малавенда, 2009). На среднем горизонте литорали располагается каменисто-валунный пояс, на котором формируются заросли фукоидов.

Для исследуемого района характерна высокая хозяйственная освоенность территории суши и акватории Кольского залива, тяготеющих к крупному промышленному узлу Мурманск – Кола. Как следствие этого, отмечаются уже сложившийся под влиянием антропогенного пресса значительный уровень загрязненности вод Кольского залива и сильно разрушенные водные и сухопутные биоценозы (Ильин, 1992). Данное обстоятельство приобретает особую актуальность вследствие работ по строительству Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС), осуществляемых ООО "Новатэк-Мурманск" с весны 2017 г. по настоящее время.

Отбор проб макроводорослей

Пробы водорослей отбирались в наиболее характерных местах обитания во время сизигийных отливов в зимне-весенний период методом вертикальных трансект с использованием рамки площадью 0,25 м 2 (Калугина-Гутник, 1975; Изучение экосистем…, 2005). Для изучения структуры поселений фукуса пузырчатого в 1999 г. закладывалось от 3 до 5 рамок, взято 12 проб макроводорослей и исследовано 5 620 растений, в 2009 и 2019 гг. закладывалось от 6 до 8 рамок, отобрано по 20 проб, изучено 2 577 и 2046 растений соответственно. Общее количество отобранных проб и обработанных растений представлено в табл. 1.

Таблица 1. Объем обработанного материала в исследованных районах Кольского залива

Table 1. The volume of material processed within the studied areas of the Kola Bay

|

Год |

Район исследования |

Количество проб |

Общее количество растений Fucus vesiculosus в пробах |

Число промеренных растений Fucus vesiculosus в пробах |

|

1999 |

Мыс Притыка |

3 |

4553 |

74 |

|

Абрам-мыс |

5 |

830 |

69 |

|

|

Бухта Белокаменка |

4 |

237 |

48 |

|

|

2009 |

Мыс Притыка |

6 |

1 384 |

432 |

|

Абрам-мыс |

6 |

933 |

204 |

|

|

Бухта Белокаменка |

8 |

260 |

143 |

|

|

2019 |

Мыс Притыка |

6 |

1 250 |

432 |

|

Абрам-мыс |

6 |

440 |

165 |

|

|

Бухта Белокаменка |

8 |

356 |

109 |

Возрастная структура ценопопуляций

В процессе разбора проб растения F. vesiculosus подразделяли на три возрастные группы: молодые (от первого до третьего года жизни); зрелые (от четвертого до шестого года); старые (старше шести лет). В качестве возрастного признака использовали количество дихотомических ветвлений, считая, что за год формируются два дихотомических ветвления на центральной оси слоевища (на первом году жизни слоевище не ветвится или формируется одно ветвление) (Возжинская и др., 1971; Максимова, 1980). Количество дихотомических ветвлений учитывали как физиологический возрастной признак. В каждой пробе определяли численность и суммарную массу растений каждой возрастной группы; измерения проводились у 6-10 растений F. vesiculosus. Таким образом, при разборке материала на уровне ценопопуляции оценивали следующие параметры: средний возраст фукусов и долю особей в каждой возрастной группе, численность и биомассу растений. Сырую массу определяли методом прямого взвешивания. Средний возраст особей рассчитывали как средневзвешенное всех возрастных групп.

Статистическая обработка

Статистическая обработка материала проводилась с использованием программного пакета Microsoft Office Excel. Каждый измеряемый параметр анализировали с помощью методов описательной статистики; в качестве показателя погрешности рассчитывали ошибку среднего. Карты были построены в среде настольного ГИС-приложения ArcMap 10.0 из пакета ArcGIS компании ESRI.

Результаты и обсуждение

Экологическое состояние вод Кольского залива

Кольский залив Баренцева моря относится к числу прибрежных акваторий, отличающихся наиболее напряженной ситуацией в области морского природопользования. В данный водный объект осуществляется сброс производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод флотами и береговыми предприятиями различных ведомств, расположенными на его берегах, крупнейшими из которых являются ГОУП "Мурманскводоканал", МУП "Североморскводоканал", ОАО "Мурманский морской рыбный порт", ОАО "Мурманский морской торговый порт", ФГУП "Водоканал" МО РФ (г. Полярный), ФГУП "Атомфлот", Мурманская ТЭЦ (филиал ОАО "Колэнерго"), ФГУП ЦС "Звездочка". Наличие таких крупных организаций-водопользователей обусловливает необходимость постоянной оценки качества вод Кольского залива.

Согласно официальным данным в 1990-х гг. объем сточных вод, поступающих в залив, оставался стабильным несмотря на спад промышленного производства и некоторое сокращение численности населения (в 1990 г. – 126,2 млн м 3 , 1996 г. – 119,5 млн м 3 ). В период 2000–2017 гг. величина стока значительно снизилась и варьировала от 82,4 до 36,5 млн м 3 в год 1 (Кольский залив…, 1997).

К числу массовых загрязнителей Кольского залива, как и всех морских акваторий, относятся прежде всего нефтепродукты, которые присутствуют в виде пленок разной интенсивности на большей части залива. По официальным данным, их сток в залив в 1997–1998 гг. составлял порядка 41 и 70 т/год соответственно. С 2000 по 2017 гг. на фоне сокращения сброса нефтепродуктов их поступление изменялось от 60 до 5,8 т/год. В исследуемый период среднегодовое содержание нефтяных углеводородов составило 0,07–0,35 мг/л (1,4–7 ПДК), тогда как максимальные концентрации достигали 1,0 мг/л (более 20 ПДК).

Значительный вклад в общий объем сбросов вносят взвешенные вещества, поступающие от городских предприятий. Их общее поступление в 1990-е гг. оценивалось в 4,3 тыс. т/год, тогда как в 2000–2017 гг. происходило снижение сбросов от 5,8 тыс. т до 430 т в год. Близкие к этим величины характеризуют поступление легкоокисляемых органических веществ, сбросы которых в период 2000–2017 гг. сокращались от 9,2 тыс. т до 288 т в год 2 (Кольский залив…, 1997, 2009). Среднегодовые концентрации взвешенных и органических веществ (по БПК 5 ) за рассматриваемый период изменялись в пределах 1–7 мг/л (4–28 ПДК) и 0,39–2,80 мгO 2 /л соответственно. Синтетические поверхностно активные вещества (СПАВ) или моющие средства также в большей степени характерны для городских коммунальных стоков. Их поступление в период 2000–2017 гг. составило от 133 до 15 т/год, а концентрация варьировала в диапазоне 10–25 мкг/л и не превышала установленный допустимый норматив.

Из микроэлементов наиболее массовым в водах Кольского залива является железо, поступление которого в 2000–2017 гг. оценивалось в 13–118 т/год. Кроме того, определенный вклад в загрязнение водоема вносили также медь (1,6–2,0 т/год) и никель (0,3–0,4 т/год). Среднегодовое содержание железа в исследуемый период составило 33–438 мкг/л (0,7–9 ПДК), меди – 2,3–12 мкг/л (0,5–2 ПДК), никеля – 1,0–3,6 мкг/л (0,1–0,4 ПДК). Также в водах залива стабильно присутствовали такие элементы, как свинец (0,7–3,9 мкг/л) и кадмий (0,05–0,3 мкг/л), концентрации которых не превышали предельно допустимые нормативы. Часто встречаемым элементом являлась также и ртуть, содержание которой достигало 0,2 мкг/л (2 ПДК) 3 . Представленные материалы о многолетней динамике поступления поллютантов показали, что на фоне некоторого сокращения уровней сбросов загрязняющих веществ наблюдалось повышенное содержание отдельных компонентов. В водах Кольского залива отмечалась высокая концентрация нефтяных углеводородов и металлов (прежде всего железа и меди). По комплексным оценкам Мурманского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, экологическое состояние вод южного колена устойчиво квалифицируется III–V классами загрязненности (умеренно загрязненные или грязные воды). В среднем и северном коленах воды относятся к III и II классам качества (умеренно загрязненные или чистые) (Кольский залив и нефть…, 2018).

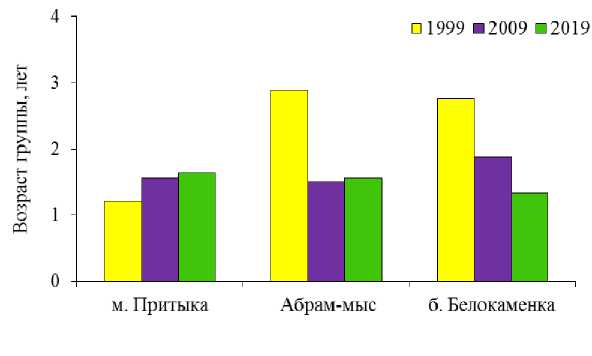

Возрастная структура

Возрастная структура отражает уровень воспроизводства и смертности в ценопопуляции и является важной характеристикой состояния (жизнеспособности) вида. По возрастной структуре ценопопуляции доминирующего в сообществе вида можно судить об уровне воздействия человека и прогнозировать изменения сообщества в целом. Динамика данных показателей проанализирована на примере ценопопуляции фукуса пузырчатого Fucus vesiculosus – наиболее распространенного на литорали Кольского залива вида. Средний возраст растений F. vesiculosus на различных участках литорали Кольского залива в разные годы различался (рис. 2). В 1999 г. средний возраст увеличивался от кута залива к центральной части (б. Белокаменка), при этом его наибольшие величины отмечались в б. Белокаменка и на Абрам-мысе (около трех лет). Спустя 10 лет средний возраст водорослей в районах южного и среднего колен оказался несколько ниже и составил около 1,5–2,0 лет, а в 2019 г. – 1,5 года. Для м. Притыка характерно постепенное увеличение среднего возраста (1,2–1,6 лет), тогда как в других биотопах наблюдалось уменьшение этого параметра в течение анализируемого периода (на Абрам-мысе – с 3 до 1,5 лет; в б. Белокаменка – с 3 до 1,3 лет). Таким образом, если в 1999 г. при продвижении к внутренней (более закрытой и загрязненной) части залива происходило омоложение растительных сообществ, то в 2009 и 2019 гг. отмечались незначительные колебания среднего возраста.

По возрастной структуре ценопопуляции фукуса пузырчатого в Кольском заливе (табл. 2) можно отнести к нормальному типу (Одум, 1986). В сообществах такого типа наблюдается большое число молодых растений, что свидетельствует о стабильности вида. Как правило, фукоиды приступают к размножению в возрасте 2–4 лет (позднее, чем многие другие многолетние виды макроводорослей). У F. vesiculosus рецептакулы закладываются осенью, медленно развиваются в течение всей зимы, массовый выход гамет наблюдается в первой половине лета. Количество зрелых особей в ценопопуляциях фукуса пузырчатого, по нашим данным, в исследуемый период достигало 27 % в зависимости от влияния экологических факторов. При этом основная репродуктивная нагрузка приходилась в основном на 4-5-летние особи F. vesiculosus (Шошина, 1998).

Рис. 2. Средний возраст растений Fucus vesiculosus в различных биотопах Кольского залива Fig. 2. The average age of Fucus vesiculosus plants in various biotopes within the Kola Bay

Как видно из табл. 2, на рассматриваемых участках преобладали растения в возрастной группе до 3 лет, составлявшие от 73 до 97 %. Вместе с тем прослеживались изменения доли молодых растений фукуса внутри биотопов в наблюдаемый период. Так, если на литорали Абрам-мыса и б. Белокаменка отмечалось постепенное увеличение количества молодых особей (с 68 до 95 % и с 73 до 95 % соответственно), то в районе м. Притыка наблюдалось небольшое снижение доли этой возрастной группы (с 97 до 89 %).

Исследуемые районы различались колебаниями доли молодых фукусов. Согласно данным, указанным в табл. 2, в 1999 и 2009 гг. количество растений F. vesiculosus в возрасте от 1 до 3 лет уменьшалось от кутовой части залива к более мористым районам (с 92–97 до 68–73 %), а в 2019 г. наблюдалось возрастание числа молодых фукоидов в направлении среднего колена залива (с 89 до 94–95 %).

Большой процент фукусов старших возрастов (27–32 %) отмечался только в 1999 г. на литорали Абрам-мыса и б. Белокаменка, тогда как в 2009 г. их доля составила 8–11 %, а в 2019 г. наблюдалась обратная ситуация: снижение доли старших возрастов с 10 до 5 %. Внутри анализируемых сообществ фукусовых также выявлены колебания числа особей старше 3 лет, а именно их увеличение на м. Притыка (с 3 % в 1999 г. до 11 % в 2019 г.) и сокращение доли растений этого возраста в районах Абрам-мыса и б. Белокаменка (с 32–27 % в 1999 и 2009 гг. до 5 % в 2019 г. соответственно).

Таблица 2. Доля особей в возрастных группах от численности растений в сообществах F. vesiculosus на исследуемых участках Кольского залива Table 2. The proportion of individuals in the age groups of the number of plants in the F. vesiculosus communities within the studied areas of the Kola Bay

|

Район исследования |

Количество особей, % |

|||||

|

до 3 лет |

старше 3 лет |

|||||

|

1999 г. |

2009 г. |

2019 г. |

1999 г. |

2009 г. |

2019 г. |

|

|

Мыс Притыка |

96,88 |

92,23 |

89,28 |

3,12 |

7,77 |

10,72 |

|

Абрам-мыс |

68,31 |

91,25 |

95,45 |

31,69 |

8,25 |

4,55 |

|

Бухта Белокаменка |

72,57 |

88,85 |

94,66 |

27,43 |

11,15 |

5,34 |

Численность растений

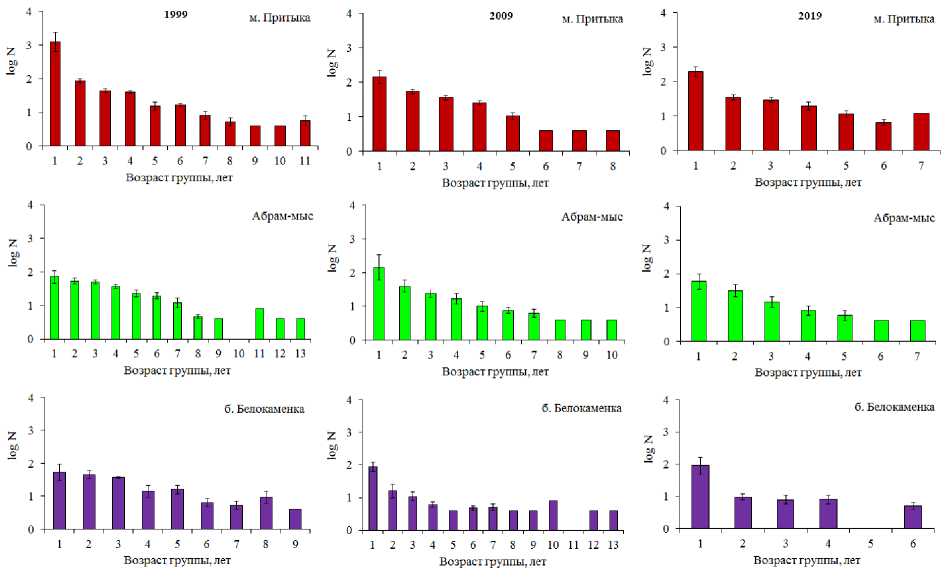

В результате проведенных исследований установлено, что возрастная структура растений F. vesiculosus в ряде районов отличалась более длинным возрастным рядом и численностью особей в разные годы (рис. 3). В ценопопуляциях F. vesiculosus на исследуемых участках встречены растения от 1 года до 10-13 лет. По данным некоторых авторов, максимальная продолжительность жизни фукуса в Баренцевом море составляла 12 лет (Кузнецов, 1960; Евсеева, 2015), что соответствует нашим данным. Таким образом, продолжительность жизни определяется наличием подходящего субстрата, местными гидрологическими и климатическими условиями.

Данные, полученные исследователями (Толстикова, 1977; Завалко и др., 2008; Евсеева, 2015), свидетельствуют о том, что в разных районах Баренцева моря на литорали среди зарослей фукусов преобладали молодые растения. По нашим наблюдениям, доминировали молодые фукусы в возрасте от 1 года до 3 лет, среди этих водорослей наибольшее количество (до 92 %) приходилось на первогодки. Фукоиды старшего возраста представлены особями от 4-6 лет. В этом возрастном диапазоне выделялись четырехлетки (3–12 %) и пятилетки (до 8 %). В дальнейшем количество растений более старших возрастов не превышало 2–3 % и с увеличением возраста их доля постепенно сокращалась до 1 %.

Исходя из полученных результатов, можно отметить некоторые различия в продолжительности жизни между растениями из разных мест произрастания. Так, на литорали м. Притыка и Абрам-мыса в 1999 г. продолжительность жизни растений достигала 11 и 13 лет соответственно. Спустя десять лет эти величины несколько уменьшились и составили 8 и 10 лет, а в 2019 г. в обоих биотопах продолжительность жизни составила 7 лет. Иная ситуация в период исследований сложилась в б. Белокаменка, где максимальный возраст (13 лет) отмечен в 2009 г., тогда как в 1999 и 2019 гг. это значение было меньше – 9 и 6 лет соответственно. Указанные тенденции могут быть связаны с факторами как природного, так и антропогенного происхождения.

Рис. 3. Численность растений F. vesiculosus разных возрастных групп в исследуемых районах Кольского залива (lg N – логарифм от численности особей, экз./м 2 )

Fig. 3. The number of F. vesiculosus plants of different age groups within the studied areas of the Kola Bay (lg N is the logarithm of the number of individuals, ind./m 2 )

Биомасса растений

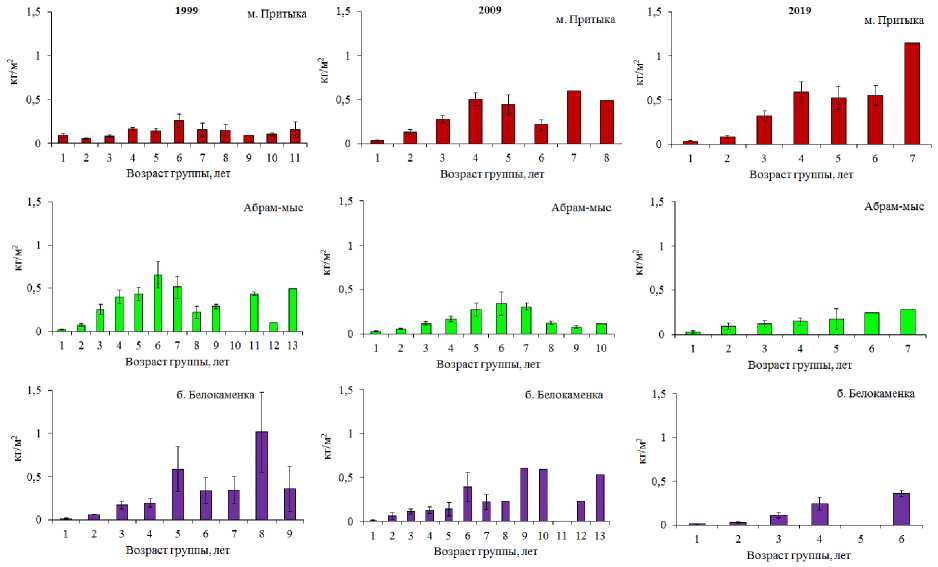

Биомасса разных возрастных групп является интегральным показателем состояния водорослей, отражающим их адаптацию ко всему комплексу условий произрастания (рис. 4). По биомассе в исследованных районах доминировали растения 4-6-летнего возраста. Биомасса в большинстве изученных биотопов была невысокая и редко превышала 0,5-0,7 кг/м2. Как видно из рис. 4, единичные взрослые растения 7–8 лет и старше могут достигать крупных размеров и массы и вносить вклад в общую биомассу ценопопуляций. Так, в б. Белокаменка в 1999 г. особи в возрасте 8 лет обладали наибольшей биомассой (1,0 кг/м2); в 2019 г. на литорали м. Притыка водоросли 7-летнего возраста создавали наибольшую биомассу (1,1 кг/м2). При этом на литорали м. Притыка отмечалось увеличение биомассы в течение исследуемого периода с 0,3 до 1,1 кг/м2, тогда как в остальных биотопах наблюдалось ее сокращение от 0,7 до 0,2 кг/м2 (Абрам-мыс) и с 1,0 до 0,3 кг/м2 (б. Белокаменка). Кроме того, выявлено постепенное увеличение биомассы в 1999 г. от кутовой к центральной части залива (0,3-1,0 кг/м2) и ее сокращение в последующие периоды до 0,3-0,4 кг/м2 (2009 г.) и 0,3 кг/м2 (2019 г.), что в совокупности с исчезновением из ценопопуляции отдельных возрастных групп может рассматриваться как адаптивная реакция фукуса пузырчатого на хроническое поступление в Кольский залив различных поллютантов.

Рис. 4. Биомасса разных возрастных групп растений Fucus vesiculosus в исследуемых районах Кольского залива

Fig. 4. Biomass of different age groups of Fucus vesiculosus plants within the studied areas of the Kola Bay

Таким образом, на основании проведенного исследования возрастной структуры F. vesiculosus в периоды 1999, 2009 и 2019 гг. можно сделать вывод о стабильности ценопопуляции этого вида на литорали Кольского залива, что подтверждается наличием длинного (до 13 лет) возрастного ряда (на фоне некоторого его сокращения в 1999–2019 гг. – до 6–7 лет); присутствием растений различных возрастных групп (при этом основу сообществ составляли молодые особи в возрасте от 1 до 3 лет), а также тем фактом, что единичные взрослые растения, достигая крупных размеров, могут создавать значительную биомассу.

Заключение

В ходе исследований проанализирована разногодичная изменчивость возрастных характеристик ценопопуляций фукуса пузырчатого – наиболее пластичного по отношению к условиям среды представителя фукоидов, способного к выживанию в широких градиентах факторов среды, что способствует использованию вида в гидробиологических и прикладных исследованиях.

Анализ литературной информации по многолетней динамике поступления и содержания поллютантов в Кольском заливе показал, что на фоне некоторого сокращения уровней сбросов загрязняющих веществ наблюдалось повышенное содержание нефтяных углеводородов и металлов (железа и меди), которое в свою очередь предположительно могло воздействовать на сообщества F. vesiculosus.

Тем не менее в условиях антропогенного воздействия регистрировался нормальный тип возрастной структуры доминирующего вида, характерный для стабильных сообществ. В исследованных районах отдельные растения F. vesiculosus достигали значительного возраста (крупных размеров и массы). Также отмечено снижение численности растений старших возрастных групп. Наблюдался рост биомассы фукусовых водорослей в 1999 г. и ее последующее уменьшение в 2009 и 2019 гг. на фоне исчезновения из ценопопуляции старших возрастных групп. Сравнительный анализ изменчивости возрастной структуры фукуса пузырчатого в 1999, 2009 и 2019 гг. свидетельствует о стабильности данного вида на литорали Кольского залива, подверженного антропогенному воздействию. Полученные результаты можно рассматривать как приспособительные реакции фукоидов на продолжающуюся интоксикацию водоема с целью учета этой информации при прогнозировании возможного изъятия ресурсов водорослей, а также в ходе оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС).

Авторы глубоко признательны выпускнику биологического факультета МГТУ Винокурову Александру Сергеевичу за содействие в сборе первичных данных за 2009 г. Особую благодарность авторы выражают сотруднику Полярного филиала ВНИРО ("ПИНРО" им. Н. М. Книповича) Драганову Дмитрию Михайловичу за помощь в подготовке и оформлении картографического материала, а также Узбековой Ольге Раиловне и Барышникову Андрею Владимировичу за содействие в сборе первичных данных за 2019 г.