Многомерный статистический анализ субъектов РФ по уровню развития рынка услуг высшего профессионального образования

Автор: Хохлова О.А., Будажанаева Д. ц-Д.

Журнал: Вестник Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления @vestnik-esstu

Статья в выпуске: 4 (31), 2010 года.

Бесплатный доступ

Авторами предложена методика статистического анализа субъектов РФ по уровню социально-экономического развития и уровню развития системы профессионального образования с использованием многомерно-статистических методов. Рассмотрена степень влияния социально-экономического развития на функционирование регионального рынка услуг высшего профессионального образования.

Региональная статистика, многомерно-статистические методы

Короткий адрес: https://sciup.org/142142229

IDR: 142142229 | УДК: 338.1

Текст научной статьи Многомерный статистический анализ субъектов РФ по уровню развития рынка услуг высшего профессионального образования

Совершенствование рынка услуг высшего профессионального образования является одним из важнейших факторов социально-экономического развития регионов и страны в целом, оказывающих существенное влияние на процесс формирования интеллектуального потенциала.

Характерными признаками рынка услуг высшего профессионального образования являются длительность его оказания и зависимость качества услуг от личностных способностей потребителя [1]. Для формирования рынка следует отметить региональные различия, обусловленные социальноэкономическим развитием региона, демографической ситуацией, состоянием рынка труда. Они порождают специфические проблемы, связанные с трудоустройством выпускников вузов и совершенствованием системы высшего образования.

Для выявления направлений развития конъюнктуры рынка образовательных услуг следует провести сравнительный анализ социально-экономической ситуации регионов РФ.

В работе авторами предложена методика статистического исследования взаимосвязи уровня социально-экономического развития и системы высшего профессионального образования с использованием методов многомерного статистического анализа.

Разработанная методика состоит из следующих этапов .

На первом этапе осуществляется формирование информационной базы, определяются источники, оцениваются надежность и достоверность исходных данных.

Содержанием второго этапа является выявление обобщающих факторов социальноэкономического развития, для чего используются многомерные статистические методы снижения размерности анализируемого признакового пространства . Методы факторного и компонентного анализа позволяют определить для большого объема исходных показателей сравнительно узкий набор факторов , характеризующих связь между группами этих признаков.

На третьем этапе по выделенным обобщающим факторам выявляются однородные группы посредством методов многомерной классификации, к которым относится кластерный анализ. Он применяется обычно для выделения групп объектов, исходя из их сходства по измеренным признакам [2]. Наиболее распространенным методом является иерархический кластерный анализ.

Четвертый этап предполагает определение однородных групп по уровню развития профессионального образования.

На заключительном этапе составляется таблица сопряженности по итогам проведенных кластеризаций регионов, оценивается степень влияния социально-экономического развития на функционирование рынка услуг высшего профессионального образования.

Далее представлена процедура реализации каждого этапа и результаты проведенного исследования.

Первый этап. Информационная база исследования включает показатели, отражающие социальноэкономическое положение региона и состояние системы профессионального образования.

Исследование проведено по статистическим данным 80 субъектов РФ за 2009 г. К основным характеристикам социально-экономического развития региона относятся достигнутый уровень экономического развития, показатели состояния социальной сферы и качества жизни населения. Экономическое развитие проявляется, прежде всего, в объеме валового регионального продукта (ВРП), характеризующего процесс производства товаров и услуг.

Для анализа социально-экономического развития отобраны следующие показатели: х1– ВРП на душу населения, руб.; х2 – денежные доходы в расчете на душу населения, руб.; х3 – удельный вес расходов на оплату услуг в общей структуре расходов, %; х4 – прожиточный минимум, руб.; х5 – численность населения, человек; х6 – миграционный прирост населения на 1000 человек; х7 – отношение численности населения трудоспособного возраста и моложе трудоспособного возраста; х8 – уровень экономически активного населения, %; х9 – уровень безработицы по методологии МОТ, %.

Состояние развития системы профессионального образования характеризуют показатели: х1 – число вузов в расчете на 100000 человек; х2 – число ссузов в расчете на 100000 человек; х3 – численность студентов ссузов на 10000 человек; х4 – численность студентов вузов на 10000 человек.

Второй этап. С помощью метода главных компонент снижена размерность исходного информационного пространства и выделены обобщающие характеристики социально-экономического развития.

В результате проведения компонентного анализа методом «варимакс» получены первые три наиболее «весомые» главные компоненты, на которые приходится 86,42% суммарной дисперсии. Метод «варимакс» выравнивает нагрузки различных факторов при вращении системы координат вокруг ее центра.

Реализация метода главных компонент позволила выделить три фактора, которые объясняют 86,42% вариации исходного информационного пространства.

Таблица 1

Вектор собственных значений

|

Номер главной компоненты |

Собственные значения |

Процент объясненной дисперсии |

Накопленные собственные значения |

Накопленный процент объясненной дисперсии |

|

1 |

3,723 |

43,363 |

3,723 |

43,363 |

|

2 |

2,307 |

25,631 |

6,029 |

68,994 |

|

3 |

1,388 |

17,427 |

7,418 |

86,421 |

Как видно из таблицы 1, первая главная компонента является наиболее информативной и объясняет 43,36% вариации исходных признаков. Компонента f 1 тесно отражает уровень социальноэкономического развития региона и связана с такими показателями, как х1- ВРП на душу населения, руб.; х2 - денежные доходы в расчете на душу населения, руб.; х3 – удельный вес расходов на оплату услуг в общей структуре расходов, %; х4 - прожиточный минимум, руб.

Вторая главная компонента f 2 объясняет 25,63% вариации исходных показателей и характеризует демографическую ситуацию в регионе. Данная компонента содержит следующие показатели: х5 -численность населения, человек; х6 - миграционный прирост населения на 1000 человек; х7 - отношение численности населения трудоспособного возраста и моложе трудоспособного возраста.

Формирование третьей главной компоненты f 3 связано с показателями, характеризующими состояние рынка труда: х8 - уровень экономически активного населения, %; х9 - уровень безработицы по методологии МОТ, %; процент объясненной дисперсии составляет 17,4%

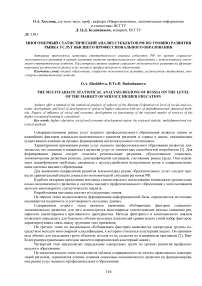

Третий этап. Проведена многомерная классификация субъектов РФ по выделенным главным компонентам с использованием кластерного метода Уорда, Евклидовой метрики, в результате которой получено 6 типологических групп. Процедура кластерного анализа представлена на рисунке 1. С использованием иерархического метода выделены соответствующие кластеры. По сравнению с другими методами иерархический метод наиболее гибкий и позволяет детально исследовать структуру различий между объектами и определить наиболее оптимальное число кластеров.

78 73 36 35 61 62 30 37 76 66 48 25 56 46 27 22 43 32 47 71 70 51 54 41 6 7 9 13 44 52 5 2 58 10 53 50 69 68 31 1

Рис. 1. Дендрограмма процедуры классификации субъектов РФ по уровню социально-экономического развития, 2009 г.*

* на оси абсцисс отражены номера регионов РФ, названия которых приведены в таблице 5

Средние значения показателей по кластерам относительно общероссийских значений представлены в таблице 2.

Таблица 2

Отношение средних значений признаков по кластерам и среднего по РФ

|

Х1 |

Х2 |

Х3 |

Х4 |

Х5 |

Х6 |

Х7 |

Х8 |

Х9 |

|

|

Кластер 1 |

2,199 |

1,871 |

1,313 |

1,790 |

0,228 |

75,577 |

0,884 |

1,056 |

0,743 |

|

Кластер 2 |

0,301 |

0,618 |

0,425 |

0,845 |

0,832 |

4,017 |

0,632 |

2,637 |

3,349 |

|

Кластер 3 |

0,833 |

0,963 |

1,003 |

1,080 |

0,598 |

24,012 |

0,899 |

0,923 |

1,164 |

|

Кластер 4 |

0,749 |

0,820 |

0,949 |

0,893 |

0,753 |

-5,137 |

1,038 |

0,916 |

0,902 |

|

Кластер 5 |

3,051 |

1,990 |

1,351 |

1,124 |

3,542 |

-51,857 |

1,254 |

1,022 |

0,460 |

|

Кластер 6 |

1,042 |

1,040 |

1,059 |

0,903 |

1,890 |

-25,863 |

1,074 |

0,944 |

0,786 |

В первый кластер вошли 5 регионов, которые характеризуются высоким уровнем социальноэкономического развития, при этом численность населения, приходящаяся на один регион, на 78% ниже, чем в среднем по России, здесь также наблюдается существенный миграционный отток населения, поэтому он является аномальным кластером.

Второй кластер – это группа регионов с самым низким уровнем социально-экономического развития: в среднем объем ВРП на душу населения составляет 56,7 тыс. руб., при среднероссийском показателе 188,1 тыс. руб., здесь самый высокий уровень безработицы – 33,7%, а доля экономически активного населения превышает значение по субъектам РФ в 2,6 раза.

В состав третьего кластера входят 17 регионов, в которых уровень социально-экономического развития характеризуется как низкий: ВРП на душу населения составляет 156,7 тыс. руб., уровень безработицы выше, чем в среднем по субъектам РФ, на 16%. Республика Бурятия входит в данный кластер, основные ее показатели ниже средних значений показателей по данному типическому классу.

Самым многочисленным кластером является четвертый, в состав которого входят 39 субъектов РФ. Это кластер со средним уровнем социально-экономического развития.

Пятый кластер состоит из 4 регионов, он характеризуется высоким уровнем социальноэкономического развития и значительным миграционным приростом населения.

Шестой кластер включает 12 регионов с уровнем социально-экономического развития выше среднего: ВРП на душу населения выше среднероссийского показателя на 1,06%, среднедушевые денежные доходы – на 1,04%, численность населения – на 1,9%, уровень безработицы ниже на 21%.

Таким образом, при помощи таких математико-статистических методов, как кластерный анализ и метод главных компонент, реализована методика многомерной классификации субъектов РФ по основным показателям социально-экономического развития, которая позволила выявить однородные группы регионов.

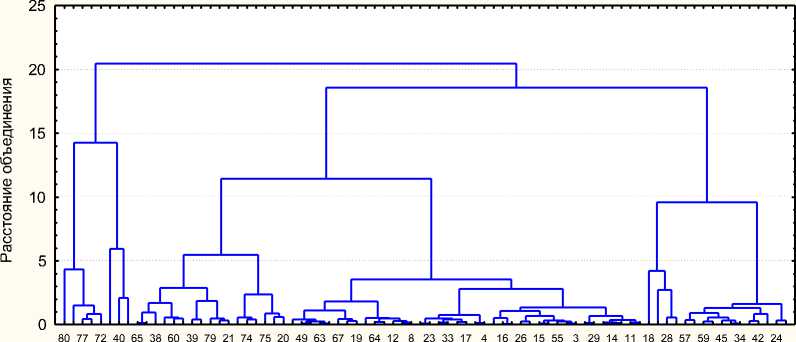

Четвертый этап. С целью исследования влияния социально-экономических процессов, потребности рынка труда, демографической ситуации на функционирование регионального рынка услуг выс- шего профессионального образования проведена многомерная классификация субъектов РФ по уровню развития профессионального образования с использованием иерархического метода Уорда кластерного анализа, в результате которой было получено 6 типологических групп.

28 56 39 70 77 45 53 4 60 63 32 59 54 33 51 66 30 19 17 43 13 12 73 50 79 7 16 20 21 40 36 24 31 29 10 64 68 41 74 34

18 55 75 71 8 11 69 62 78 76 67 46 47 61 42 57 65 48 44 15 72 27 5 52 49 14 6 22 3 37 80 35 38 26 25 9 2 23 58 1

Рис. 2. Дендрограмма процедуры классификации субъектов РФ по уровню развития системы профессионального образования, 2009 г.*

* на оси абсцисс отражены номера регионов РФ, названия которых приведены в таблице 5

Результаты многомерной кластеризации приведены в таблице 3.

Таблица 3

Отношение средних значений признаков по кластерам и среднего по РФ

|

Х1 |

Х2 |

Х3 |

Х4 |

|

|

Кластер1 |

3,450 |

0,733 |

0,822 |

2,465 |

|

Кластер 2 |

1,719 |

0,895 |

0,896 |

1,119 |

|

Кластер 3 |

0,739 |

0,971 |

1,208 |

0,934 |

|

Кластер 4 |

0,884 |

1,356 |

0,998 |

0,934 |

|

Кластер 5 |

0,394 |

0,553 |

0,473 |

0,415 |

|

Кластер 6 |

0,821 |

0,736 |

0,884 |

0,944 |

Первый кластер образуют два города федерального значения: Москва, Санкт-Петербург, которые характеризуются высоким уровнем развития системы высшего профессионального образования, т.е. являются основными центрами высшего профессионального образования страны.

В состав второго кластера входят 13 регионов, в которых уровень развития системы высшего профессионального образования выше среднего: число вузов на 10 тыс. человек, на 71,9% выше, чем в среднем по России, а численность студентов – на 11,9%.

Третий кластер состоит из 22 субъектов, уровень развития профессионального образования ниже среднего: имеющийся образовательный потенциал сосредоточен, в основном, на среднем профессиональном образовании; число вузов, приходящихся на 10. тыс. чел., на 26% ниже, чем в среднем по РФ; численность студентов вузов на 7% ниже среднего уровня. В состав данного кластера входит Республика Бурятия, показатели которой на 10% выше средних по кластеру. В состав третьего кластера входят 22 региона с относительно средним уровнем развития образования.

Четвертый кластер характеризуется средним уровнем развития системы высшего образования и высоким уровнем спроса на среднее профессиональное образование, о чем свидетельствует наличие большего числа ссузов.

Пятый кластер включает 5 регионов, характеризующихся низким уровнем системы образования.

В шестой кластер со средним уровнем развития системы высшего образования входят 17 регионов.

Пятый этап. С целью определения влияния социально-экономического состояния региона на процесс функционирования системы высшего профессионального образования сравним результаты многомерных классификаций (приведены в таблице сопряженности 4).

Результаты многомерной классификации субъектов РФ по уровню социально-экономического развития и уровню развития системы высшего образования*

|

Уровень социально-экономического развития |

|||||||

|

Высокий |

Выше среднего |

Средний |

Низкий |

Ниже среднего |

Аномальный |

||

|

о к m 3 S у S В S И 3 2 X И >> |

Высокий |

1 18,28 |

2 - |

3 - |

4 - |

5 - |

6 - |

|

Выше среднего |

7 - |

8 45, 53, 69 |

9 4, 8, 11,55, 56, 70, 71 |

10 39, 75 |

11 - |

12 77 |

|

|

Средний |

13 10,58 |

14 1, 31,34,68 |

15 2, 9, 23, 26, 29, 41,64 |

16 25, 38, 74 |

17 35 |

18 - |

|

|

Ниже среднего |

19 - |

20 42, 57, 59 |

21 17, 19, 22, 32, 46, 47, 51, 54. 63, 67 |

22 30,48,60,61,6 2,65,66,76 |

23 - |

24 78 |

|

|

Низкий |

25 - |

26 24 |

27 - |

28 37 |

29 36, 40 |

30 80 |

|

|

Аномальный |

31 - |

32 3, 50 |

33 5,6,7,12,13,14,15, 16, 27,33, 43,44,49, 52 |

34 20, 21, 79 |

35 - |

36 72, 73 |

|

*Названия регионов в соответствии с их номерами приведены в таблице 5.

Кластеры проранжированы по уровню социально-экономического развития и развития системы образования как «высокий», «выше среднего», «средний», «ниже среднего», «низкий» и «аномальный». Результаты таблицы 4, показывают, что чем ближе к верхнему левому углу, тем выше значения показателей, характеризующих социально-экономическое развитие и состояние системы высшего профессионального образования [3].

В таблице сопряженности получено 36 квадрантов, включающих 80 субъектов РФ. Первый квадрант содержит субъекты РФ, с высоким уровнем социально-экономического развития, благоприятной ситуацией на рынке труда и положительной динамикой в демографии, поэтому и рынок услуг высшего профессионального образования наиболее развит.

К аномальным регионам относятся регионы, отмеченные в последнем столбце и в последней строке, здесь наблюдается либо небольшая численность населения при высоком уровне социальноэкономического развития и системы высшего образования, например, Магаданская область, либо значительный уровень социально-экономического развития со значительным преобладанием в системе среднеспециального профессионального образования, например, Нижегородская область, Вологодская область, Кировская область и т.д.. Самый многочисленный 33 квадрант, включающий промышленные регионы, характеризуется относительно средним уровнем социально-экономического развития и значительным преобладанием среднего профессионального образования.

Анализ показателей субъектов РФ показал, что в регионах с высоким уровнем социальноэкономического развития, низкой безработицей на рынке труда система высшего образования более развита, чем в других регионах.

Развитие региональной экономики предполагает взаимосогласованное функционирование всех его подсистем и преодоление проблем, связанных с эффективным использованием имеющихся ресурсов, в том числе трудовых. Качественная подготовка специалистов зависит от уровня развития системы высшего профессионального образования в регионе.

В результате проведенного анализа можно выделить основные социально-экономические факторы, способствующие функционированию рынка услуг высшего профессионального образования в ре -гионе: благоприятная демографическая ситуация, высокий уровень социально-экономического развития, сбалансированность рынка труда, т.е. соответствие объема предложения рабочей силы запросам реального сектора экономики .

Таким образом, на основе проведенного многомерного анализа можно сделать следующие выводы по Республике Бурятия: развитие рынка услуг высшего профессионального образования зависит от уровня развития экономики региона, демографического состояния и соотношения спроса и предложения на региональном рынке труда.

Основные положения исследования могут быть использованы при разработке образовательной политики и определении направления развития высшего профессионального образования в регионе.

Субъекты РФ

|

№ |

Субъекты РФ |

№ |

Субъекты РФ |

№ |

Субъекты РФ |

|

1. |

Белгородская обл. |

28. |

г.Санкт-Петербург |

55. |

Ульяновская обл. |

|

2. |

Брянская обл. |

29. |

Республика Адыгея |

56. |

Курганская обл. |

|

3. |

Владимирская обл. |

30. |

Республика Калмыкия |

57. |

Свердловская обл. |

|

4. |

Воронежская обл. |

31. |

Краснодарский край |

58. |

Тюменская обл. |

|

5. |

Ивановская обл. |

32. |

Астраханская обл. |

59. |

Челябинская обл. |

|

6. |

Калужская обл. |

33. |

Волгоградская обл. |

60. |

Республика Алтай |

|

7. |

Костромская обл. |

34. |

Ростовская обл. |

61. |

Республика Бурятия |

|

8. |

Курская обл. |

35. |

Республика Дагестан |

62. |

Республика Тыва |

|

9. |

Липецкая обл. |

36. |

Республика Ингушетия |

63. |

Республика Хакасия |

|

10. |

Московская обл. |

37. |

Кабардино-Балкарская Респ. |

64. |

Алтайский край |

|

11. |

Орловская обл. |

38. |

Карачаево-Черкесская Респ. |

65. |

Забайкальский край |

|

12. |

Рязанская обл. |

39. |

Респ. Северная Осетия - Алания |

66. |

Красноярский край |

|

13. |

Смоленская обл. |

40. |

Чеченская Республика |

67. |

Иркутская обл. |

|

14. |

Тамбовская обл. |

41. |

Ставропольский край |

68. |

Кемеровская обл. |

|

15. |

Тверская обл. |

42. |

Республика Башкортостан |

69. |

Новосибирская обл. |

|

16. |

Тульская обл. |

43. |

Республика Марий Эл |

70. |

Омская обл. |

|

17. |

Ярославская обл. |

44. |

Республика Мордовия |

71. |

Томская обл. |

|

18. |

г.Москва |

45. |

Республика Татарстан |

72. |

Республика Саха |

|

19. |

Республика Карелия |

46. |

Удмуртская Республика |

73. |

Камчатский край |

|

20. |

Республика Коми |

47. |

Чувашская Республика |

74. |

Приморский край |

|

21. |

Архангельская обл. |

48. |

Пермский край |

75. |

Хабаровский край |

|

22. |

Вологодская обл. |

49. |

Кировская обл. |

76. |

Амурская область |

|

23. |

Калининградская обл. |

50. |

Нижегородская обл. |

77. |

Магаданская обл. |

|

24. |

Ленинградская обл. |

51. |

Оренбургская обл. |

78. |

Сахалинская обл. |

|

25. |

Мурманская обл. |

52. |

Пензенская обл. |

79. |

Еврейская авт.обл. |

|

26. |

Новгородская обл. |

53. |

Самарская обл. |

80. |

Чукотский авт.округ |

|

27. |

Псковская обл. |

54. |

Саратовская обл. |