МНОГОМОДОВЫЙ СКАНИРУЮЩИЙ МИКРОСКОП ИОННОЙ ПРОВОДИМОСТИ С СИСТЕМОЙ ПЬЕЗОИНЕРЦИАЛЬНОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ

Автор: М. В. Жуков, С. Ю. Лукашенко, И. Д. Сапожников, М. Л. Фельштын, О. М. Горбенко, С. В. Пичахчи, А. О. Голубок

Журнал: Научное приборостроение @nauchnoe-priborostroenie

Рубрика: Разработка приборов и систем

Статья в выпуске: 4 т.32, 2022 года.

Бесплатный доступ

Разработан сканирующий микроскоп ионной проводимости (СМИП) с системой пьезоинерциального перемещения, работающий в нескольких модах: режиме постоянного тока, режиме модуляции тока и прыжковом режиме (hopping). Созданы и протестированы нанозонды в виде стеклянных нанопипеток с внутренним радиусом r ~ 50 нм. Измерены вольт-амперные характеристики I(V) и зависимости тока от расстояния между зондом и образцом I(z) (кривые подвода/отвода). Получены изображения полимерного тестового объекта с периодической структурой и биологического объекта (CHO клетка), проведена оценка их качества, обсуждаются особенности работы СМИП в различных режимах. Многомодовый СМИП обеспечивает неразрушающую бесконтактную визуализацию мягких объектов в жидкой проводящей среде с нанометровым пространственным разрешением в различных измерительных режимах и может быть использован в биологии, цитологии, электрохимии и медицине при изучении неорганических мягких объектов, биологических объектов в буферных средах и т.п.

Сканирующая зондовая микроскопия, сканирующий микроскоп ионной проводимости, нанопипетка, зонд, электролит, ионная проводимость

Короткий адрес: https://sciup.org/142235507

IDR: 142235507 | УДК: 53.084.2 + 53.086 + 621.3.035.223.65 | DOI: 10.18358/np-32-4-i6887

Текст научной статьи МНОГОМОДОВЫЙ СКАНИРУЮЩИЙ МИКРОСКОП ИОННОЙ ПРОВОДИМОСТИ С СИСТЕМОЙ ПЬЕЗОИНЕРЦИАЛЬНОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ

Сканирующая микроскопия ионной проводимости (СМИП) является одной из разновидностей сканирующей зондовой микроскопии (СЗМ), когда в качестве зонда используется стеклянная нанопипетка (НП) с радиусом внутренней апертуры ~ 50– 100 нм. СМИП была предложена в 1989 г. Полом Хансма [1] и нашла широкое применение в цитологии [2], электрохимии [3], а также микро- и на-норазмерной модификации поверхности [4]. Для более точного выбора места на образце СМИП обычно совмещают с оптической микроскопией. Интересно также сочетание СМИП с атомносиловой микроскопией (АСМ) [5, 6]. В СМИП образец закрепляется на дне чашечки Петри, заполненной, как и пипетка, раствором NaCl. Внутри пипетки и чашки Петри размещены хлорсеребряные электроды, один из которых заземлен, а к другому приложено напряжение. В СМИП измеряется величина ионного тока, протекающего через пипетку между AgCl-электродами в процессе механического сканирования зондом относительно образца или образцом относительно зонда. В основе работы СМИП, как и в основе работы всех приборов СЗМ, лежит зависимость от расстояния между зондом и образцом с той разницей, что, в отличие от всех остальных типов СЗМ, в СМИП величина сигнала уменьшается при уменьшении зазора между зондом и исследуемой поверхностью, а не увеличивается. Ионный ток трансформируется на поверхности AgCl-электродов в электронный ток, преобразуется с помощью преобразователя ток-напряжение (ПТН) в электрическое напряжение и подается на вход следящей системы (СС), которая с помощью петли обратной связи (ОС) регулирует положение зонда над поверхностью образца в процессе прецизионного механического сканирования.

При использовании СМИП различают три основных режима сканирования: режим постоянного тока (DC) [1], режим переменного тока (AC) [7] и режим последовательных циклов подвода-отвода, также известный в зарубежной литературе как "hopping" [8].

В режиме постоянного тока система слежения поддерживает постоянное значение ионного тока, протекающего через кончик нанопипетки, непрерывно корректируя координату сканера по оси Z. В режиме DC ионный ток увеличивается при удалении от поверхности и уменьшается при приближении к поверхности образца. На расстоянии до образца, превышающем радиус НП, система регистрирует ток насыщения Isat, который ограничен только апертурой и сопротивлением самой НП. При выборе рабочего тока обычно устанавли- вается значение, на ~(0.1–10)% меньшее, чем ток насыщения. Для режима постоянного тока характерна более низкая чувствительность по сравнению с другими методиками сканирования. Это связано с тем, что стабильная работа в режиме DC достигается только тогда, когда кончик НП удален достаточно далеко от исследуемой поверхности на расстояние, сравнимое с размером ее апертуры [8]. На таких расстояниях крутизна наклона рабочей области на кривой подвода невелика, что снижает чувствительность и пространственное разрешение метода.

Быстродействие системы слежения зависит от коэффициента передачи петли обратной связи, в которую входит передаточная функция СМИП-контакта. В случае DC-режима она определяется крутизной зависимости ионного тока от расстояния между НП и образцом. В DC-режиме рабочая точка на кривой подвода располагается в области I ~ 0.1∙ I sat , где наблюдается изменение крутизны на зависимости I ( z ), поэтому обратная связь работает в нелинейном режиме, что приводит к фазовым искажениям и разной скорости отработки впадин и выступов на поверхности. При этом может возникать потеря контакта, залипание НП в мягком образце либо поломка стеклянной НП на твердых участках. Это обычно происходит при сканировании в течение длительных периодов времени. Исходя из этих особенностей, в DC-режиме преимущественно измеряют мягкие образцы с достаточно гладким рельефом поверхности.

Кроме того, режим DC очень восприимчив к дрейфам электрохимического потенциала на хлорсеребряных электродах, это приводит к нестабильности ионного тока и электронному шуму, что ограничивает эффективность этого режима. Также этот метод оказывается очень нестабильным при температурных флуктуациях. На качество изображений в режиме постоянного тока могут влиять нелинейность проводимости и концентрирование ионов одного знака вблизи выходного отверстия пипетки [9]. Зарядка вершины пипетки в процессе сканирования [10] может стать причиной скачков ионного тока. Кроме того, отклик зонда при сканировании может зависеть как от изменения расстояния между торцом пипетки и исследуемой поверхностью, так и от локальной ионной активности, что осложняет задачу интерпретации результатов измерений.

В СМИП используются два способа работы в режиме переменного тока: за счет модуляции зазора в направлении оси Z или напряжения смещения, при этом выделяется переменный ток Iас, возникающий на частоте модуляции. Амплитуда переменного тока используется в качестве входного сигнала СС и поддерживается постоянной в процессе сканирования. При модуляции зазора амплитуда переменного тока пропорциональна производной dI(z)/dz, что делает этот режим более чувствительным к изменению рельефа поверхности. При модуляции напряжения смещения амплитуда переменной составляющей в токе пропорциональна производной dI(V)/dV, т.е. обратно пропорциональна сопротивлению СМИП-контакта, и уменьшается по мере сближения НП с поверхностью образца. При подключении СС следует учитывать, что в первом случае модуляции тока амплитуда переменной составляющей сигнала увеличивается при сближении НП с образцом, а во втором — уменьшается. Преимуществом режима переменного тока с модуляцией напряжения смещения является возможность работы с нулевым значением постоянного смещения, минимизируя электрическое воздействие на исследуемый объект, что особенно важно для нативных клеток.

Также AC-режим практически не зависит от дрейфов электрохимического потенциала на электродах, т.к. амплитуда модулированного сигнала не зависит от тока насыщения, и возникает только на расстояниях порядка радиуса нанопипетки.

Было установлено, что в режиме переменного тока сигнал намного более стабилен [7] и более чувствителен к положению нанопипетки вблизи поверхности по сравнению с откликом в режиме постоянного тока. В [11] представлен режим переменного тока c модуляцией напряжения, когда для устранения "емкостного эффекта" при зарядке пипетки осуществлялась компенсация емкости. В [12] рассмотрен режим, в котором с помощью синхродетектирования выделяется как резистивная, так и емкостная составляющие ионного тока и СС поддерживает постоянной амплитуду резистивной составляющей тока, осциллирующего в фазе с приложенным к AgCl-электродам переменным напряжением. Этот режим по сравнению с режимом постоянного тока менее чувствителен к электронному шуму и дрейфу, обусловленному электрохимическими реакциями, протекающими на электродах, поскольку направление химических реакций периодически меняется на противоположное, что увеличивает время сохранности AgCl-слоя на поверхности Ag. Однако режим модуляции ионного тока через модуляцию напряжения смещения все же дает низкое качество изображений при сканировании образцов с развитым рельефом поверхности.

Все рассмотренные выше режимы СМИП основаны на единообразном алгоритме измерений при непрерывной работе СС в процессе сканирования. Наибольшую стабильность демонстрирует режим последовательных циклов подвода-отвода [8] со следующим алгоритмом:

– НП, имеющая латеральные координаты ( X 1, Y 1), отводится вдоль координаты Z на исходное положение вдали от образца при I = I sat ;

– выставляется рабочее значение опорного тока, например I = 0.1∙ I sat, включается сближение НП с образцом и с помощью СС захватывается ионный ток вблизи поверхности, равный опорному значению, запоминается координата Z 1 положения сканера;

– НП отводится на исходное положение I = I sat и перемещается в следующую точку ( X 1, Y 1), цикл повторяется.

В режиме "hopping" обратная связь может работать как в режиме постоянного тока, так и в режиме переменного тока. Эта техника обходит недостатки, связанные с DC- и AC-режимами и позволяет визуализировать изображения образцов с развитым рельефом с высоким пространственным разрешением.

Тем не менее прыжковый режим также имеет недостатки, связанные с низкой скоростью визуализации из-за постоянного перемещения пипетки вверх-вниз [13, 14]. Увеличить скорости сканирования можно несколькими путями. Один из подходов предполагает уменьшение числа пикселей при сканировании за счет предварительного быстрого сканирования и дискретизации процесса сканирования на основе "сжатого" зондирования [15], что повышает скорость получения изображений, но негативно влияет на качество изображения. В частности, предварительное сканирование не подходит для сложных или шероховатых поверхностей. Второй подход укорачивает время визуализации уменьшением ненужного движения зонда за счет предсказания высоты в следующей точке изображения. Гибридное сканирование, сочетающее в себе режим постоянного тока и "hopping", может дать изображение с высоким разрешением за короткое время при использовании предсказания высоты в следующей точке изображения [16]. Однако в случае сильно шероховатых поверхностей эти методы все еще могут привести к столкновению пипетки с поверхностью образца. Третий подход основан на увеличении скорости работы пипетки в Z-направлении за счет уменьшения времени отклика пьезопривода на входной сигнал путем улучшения механических свойств пьезопривода [17], повышения его собственной резонансной частоты [18] или с помощью передовых алгоритмов управления [19]. Известны также решения, когда пипетка располагается под углом к исследуемой поверхности [20], что позволяет визуализировать микро- и наноструктуры с резкими боковыми стенками. Наконец отметим, что для адекватной интерпретации получаемых СМИП- изображений необходимо правильно понимать физико-химические процессы, определяющие природу СМИП-изображений. Таким образом, важным разделом СМИП является компьютерное моделирование распределения плотности тока в отверстии пипетки и в области контакта с образцом [21].

В данной работе представлена многомодовая измерительная головка прибора СМИП. В предлагаемой конструкции, с целью улучшения ее компактности, увеличения частоты механического резонанса и повышения стабильности процесса подвода и сканирования, используется пьезодвижитель, в котором с помощью одного пьезопакета осуществляется как пошаговое "пьезоинерциальное" перемещение образца для захвата ионного тока перед началом сканирования, так и плавное перемещение для стабилизации СМИП-сигнала в процессе сканирования. В работе описана технология изготовления зондов в виде стеклянных нанокапилляров и представлены их микроскопические изображения, а также представлены и обсуждаются тестовые СМИП-изображения, полученные в различных режимах измерения.

ОПИСАНИЕ УСТАНОВКИ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

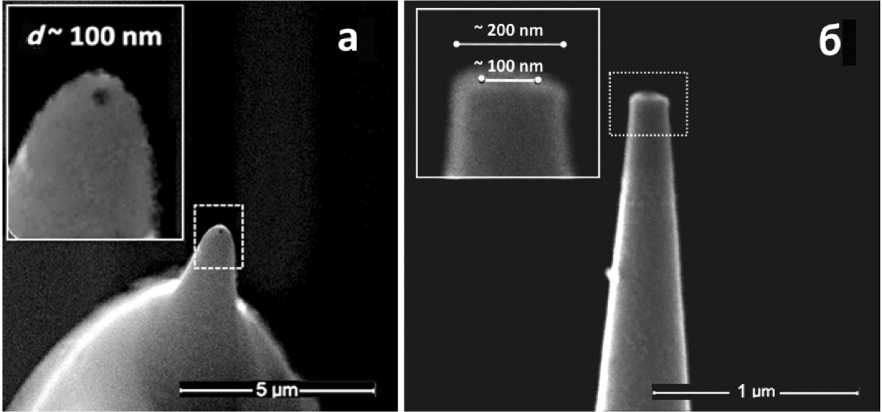

В качестве зондов использовались нанопипетки (НП) из боросиликатного стекла, формируемые на установке по вытягиванию пипеток PMP-107 (Micro Data Instrument Inc., США) с помощью теплового плавления и разрыва стеклянных капилляров с исходным внешним диаметром ~1.2 мм и внутренним диаметром ~0.6 мм. Использовались "hand-made" измерительная головка СМИП и блок управления/сбора данных. Измерительная головка располагалась на столе с активной виброзащитой Halcyonics Nano-20 (Accurion GmbH, Германия). Для контроля качества пипеток использовался сканирующий электронный микроскоп (СЭМ) Inspect (FEI, США). После подбора оптимальных параметров тепловой вытяжки боросиликатных заготовок минимальный внутренний радиус вершины пипетки составил ~50 нм с углом заострения вершины ~3–5° (рис. 1).

В качестве электродов использовались хлорированные нити серебра AgCl, а в качестве буфера водный физиологический раствор 0.9% масс. NaCl. Для снижения акустических шумов, тепловых дрейфов и электромагнитных наводок использовался защитный заземленный колпак. Измерения проводились при температуре около 21 °С и влажности около 30–40%.

Рис. 1. Изображения НП в СЭМ. а — вид в изометрии, б — вид сбоку

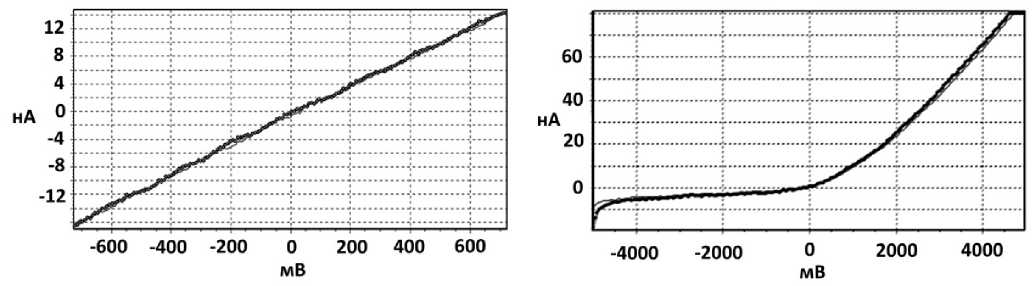

Следует отметить, что оценивать внутренний радиус пипетки можно не только прямым измерением в СЭМ, но также и косвенным измерением через проводимость пипетки в проводящем растворе по данным вольт-амперных характеристик (ВАХ) [22] (рис. 2, а). Так, зная сопротивление и угол заострения НП, можно оценить ее эффективный радиус по формуле (1):

R p =-----Ч---, (!)

п • о • т- • tan а где σ — электропроводность, r — внутренний радиус пипетки, α — угол при вершине пипетки.

Расчетный и измеренный радиусы НП имеют хорошую корреляцию. Стоит отметить, что при малых размерах пипетки с течением времени на ее вершине может образоваться повышенная концентрация ионов одного знака, что приводит к эффекту "выпрямления" тока (рис. 2, б). В общем случае это можно считать паразитным эффектом при сканировании образцов, т.к. ток может изменяться при одном и том же напряжении с течением времени, однако в некоторых случаях этот эффект может быть полезен (например, в микро-флюидике и наноэлектронике для управления заряженными частицами в потоке или создания "жидких" диодов).

а

б

Рис. 2. Типичные значения ВАХ НП в растворе 0.9% масс. NaCl.

а — при первом погружении НП в раствор; б — эффект "выпрямления" тока [7], связанный с накоплением ионов одного знака вблизи пипетки (ионная блокада). ВАХ построены по многократно измеренным кривым

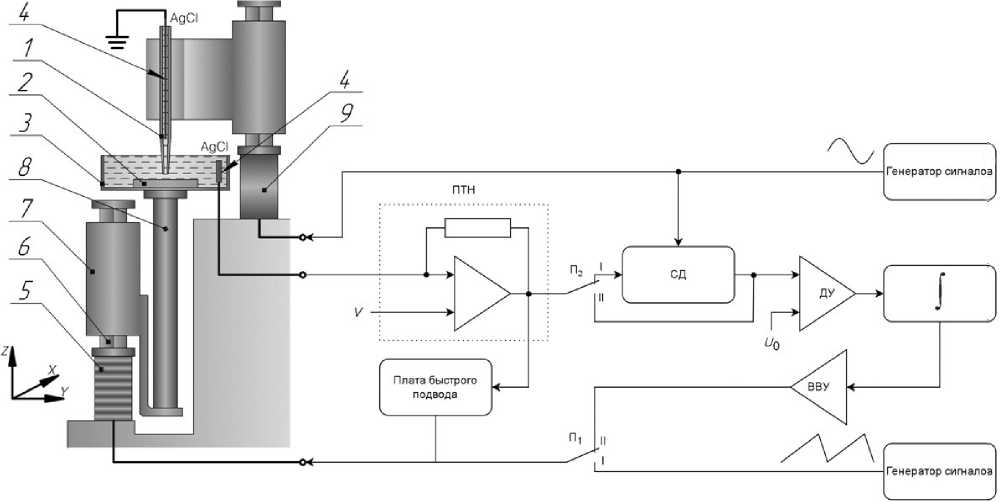

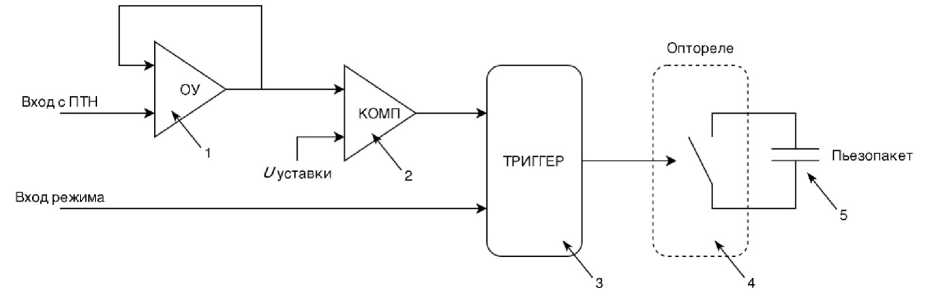

Рис. 3. Схема измерительной головки многомодового прибора СМИП с петлей обратной связи.

1 — НП с электролитом; 2 — образец; 3 — чашка Петри с электролитом; 4 — AgCl-электроды; 5 — пьезопакет; 6 — титановый стержень; 7 — каретка; 8 — пьезотрубка; 9 – пьезоэлемент; ПТН — преобразователь ток-напряжение; СД — синхродетектор; ДУ — дифференциальный усилитель; U 0 — опорное напряжение при сканировании; J — интегратор; ВВУ — высоковольтный усилитель; П1, П2 — переключатели

На рис. 3 представлена схема измерительной головки с петлей обратной связи, обеспечивающая работу СМИП в режимах постоянного тока, переменного тока с модуляцией расстояния между зондом и образцом и в прыжковом режиме. В зазоре между зондом 1 в виде неподвижной стеклянной НП, заполненной электролитом, и образцом 2 на дне чашки Петри 3, также заполненной электролитом, протекает ионный ток под действием напряжения смещения V , приложенного между AgCl-электродами 4. Пошаговое сближение пипетки 1 и образца 2 осуществляется "пьезоинерциальным" способом с помощью пьезодвижителя на основе пьезопакета 5 (P885.1, Physical Instruments), управляемого асимметричными импульсами с резкими (~10 мкс) и плавными (~200 мс) фронтами. Асимметричные импульсы напряжения (рис. 4) подключаются к пьезопакету при замыкании контакта I переключателя П1. Один торец пьезопакета 5 приклеен к неподвижному основанию, а к противоположному торцу приклеен титановый стержень 6, к которому прижата каретка 7 с установленной на ней пьезотрубкой 8, обеспечивающей сканирование в плоскости ( XY ), на которой закреплена чашка Петри 3 с образцом 2.

Высоковольтные усилители, управляющие сканированием, на схеме не показаны. Диапазон сканирования в плоскости XY составляет 30 х 30 мкм.

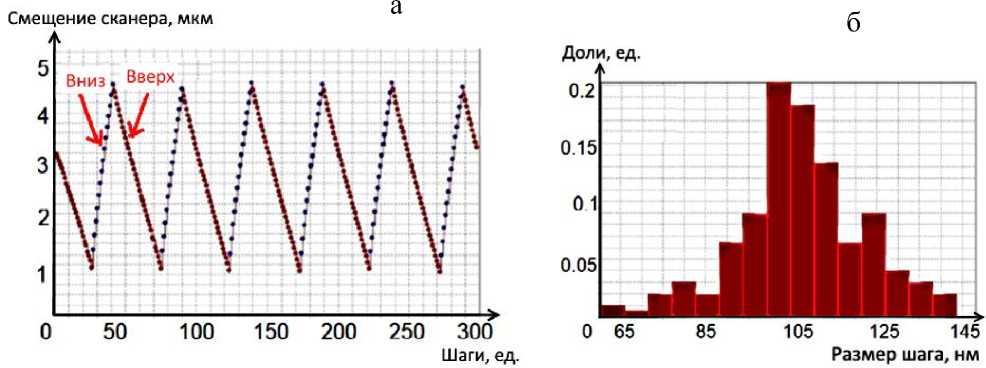

Под действием резкого фронта пьезопакет 5 резко растягивается или сжимается в зависимости от знака электрического напряжения. В этом случае сила инерции, действующая на каретку 7, больше, чем сила трения. В результате каретка 7 скользит по поверхности направляющего стержня 6 вдоль оси Z. При действии плавного фронта управляющего импульса сила инерции меньше, чем сила трения, и проскальзывания не происходит. Направление движения каретки вверх или вниз можно изменить, сменив знак управляющего напряжения или поменяв местами передний и задний фронты управляющих импульсов. Как показано в [23, 24], используя СЗМ, можно точно измерить шаги пьезоинерциального движителя.

На рис. 4 представлены результаты пошагового измерения перемещения пьезоинерциального движителя 5, 6, 7 вверх/вниз вдоль координаты Z (рис. 4, а) и гистограмма (рис. 4, б) распределения величины шага при движении вверх соответственно. Видно, что средний шаг при движении образца вверх ~ 100 нм при максимальном значении шага 145 нм. Соответствующие значения при движении каретки 7 вниз примерно в два раза больше, что связано с действием силы тяжести. Диапазон перемещения образца вдоль координаты Z составляет ~ 5 мм. Такие параметры пьезоинерциального движителя обеспечивают надежное

Рис. 4. Пошаговое и з м е рен и е пе ре м е щ е ния пьезои н ерци а льного движител я вверх/ в н и з в д оль к оо рд и на т ы Z ( а) и г и стогра м м а рас пре де л ения величи н ы ш а га п ри движе н ии в в е рх (б)

" б ес ка сательн ое " с бли ж е н и е зон да с образцо м, что принципиа ль но для СМИП, поскольк у с т еклянная на н оп и п е тка , к а к п ра вило, ра зрушае тс я п ри малей ше м с толкно в ении с твердой по д ложк ой .

Для пе ре х од а от ре ж и ма п одво д а/отв од а к реж и му плавн ог о ск а нир ов ания пьезопаке т 5 включае тс я в п етл ю ОС при за мы к а н и и кон та кта II и размыка н ии контакта I переключателя П 1 . Тепе рь п ьезопак е т 5 у п рав л я е тся п лавно и зменяющи мс я н а п ряжение м от В В У , ка ре тка 7 у д ерж и ваетс я си л ам и тре н и я и не про с кальзывает п о с тержню 6, п ри э то м пь е зопа к ет 5 об е сп е чива е т п л а в ное пе ре мещение образца в д оль координ а ты Z , выполня я ф у нкцию и спол н и те ль н ого э ле мента СС. Диапа з о н п лавн ог о ска н и ро ван и я с оставляет ~ 7 мкм.

В нанометровом зазоре между торцом заостренного капилляра и образцом протекает ионный ток Ii,, который на AgCl-электродах трансформируется в электронный ток и с помощью преобразователя ток-напряжение (ПТН), представляющего собой операционный усилитель с сопротивлением R в обратной связи, преобразуется в электрическое напряжение, пропорциональное ионному току U = R · Ii. В нашем случае R ~ 10–100 МОм. В режиме постоянного тока контакты переключателя П2 находятся в положении II. Напряжение U сравнивается на дифференциальном усилителе с опорным напряжением U0 и подается на вход интегратора, а затем на вход высоковольтного усилителя, подключенного к пьезопакету, перемещающему образец 2 вдоль оси Z таким образом, чтобы поддерживать в процессе сканирования постоянное значение ионного тока, протекающего через пи- петку. В описываемом приборе режим переменного тока осуществляется за счет модуляции зазора между образцом и зондом с помощью пьезоэлемента 9, раскачивающего пипетку с заданной амплитудой и частотой ~1 кГц.

Для переход а в ре ж и м п е ре м е нног о ток а перемен н ое н а п ряж ени е п одк л ю ча ется к п ьезоак т юатор у в вид е биморфного пь е зоэ л е м ен та , а та кже к од н ому и з входов СД . Конта к ты перек л ю ча теля П 2 переводятся в положении I, и возник а ющ и й в ре зультате моду л я ц ии за зора п е ременн ы й сигнал с в ыхода ПТН проп у ска е тся дополните ль но ч е рез С Д , опорным си гн алом к оторо го с л ужит н апряжение, ра ска ч и в ающ е е пьезоэлемент 9 . В ре зуль та те в процес с е ск а ниро в ания С С под д ерживае т постоянной амплитуду переменного с игн а ла на ч а стоте модуляции. Да н на я с хема та к ж е мож е т п одд е ржив а ть и режи м п е ременного ток а с модуляц и ей напряжен и я . В э том с л у ча е п е ременное н апряж е ние подключается не к пьезоактюато ру 9, а через в х од н ое с оп роти в лен и е о перационного у си л ителя ПТН к AgCl- э лектрод у , распол ож енн ом у в ча шке Петри.

В прыж к ово м реж и ме петля О С ком му тируе тс я либ о дл я р а б о ты в ре ж и ме постоянного л и бо переменного тока. П еред пе ре меще н ием об ра зц а в н ов ую к о орд и нату об ра зец с н а ча ла отвод и тс я от зонда вдоль координаты Z на определенное ра сстояние путе м изменения опорного на п ряжен и я на и н в е ртир у емом вхо д е д ифференциального у с илите ля ( ДУ ) в петле О С , затем с помощью с к анера 8 образец переводится в новое п ол ож ени е , после чего в петле ОС восс та навлив а етс я п ре жнее

Рис. 5. Схема системы быстрого подвода.

1 — повторитель, 2 — компаратор, 3 — триггер, 4 — оптореле, 5 — пьезопакет

значение опорного напряжения U 0 . В результате СС захватывает сигнал, равный опорному значению U 0 в новой точке образца.

Для уменьшения времени подвода НП к образцу используется система быстрого подвода (рис. 5). Эта система подключается к выходу ПТН в режиме постоянного тока. Сигнал с ПТН поступает на повторитель 1 для увеличения входного сопротивления и далее сравнивается компаратором 2 с напряжением уставки. При приближении пипетки к образцу ток уменьшается, поэтому напряжение уставки устанавливается немного меньше напряжения, соответствующего току, протекающему через НП на отдалении от образца. Когда ток немного уменьшается при приближении к образцу, срабатывает компаратор и активирует триггер 3. Триггер включает оптореле 4, которое шунтирует пьезопакет 5. При переключении режима работы с подвода на сканирование триггер сбрасывается, оптореле размыкается и не мешает проводить сканирование.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

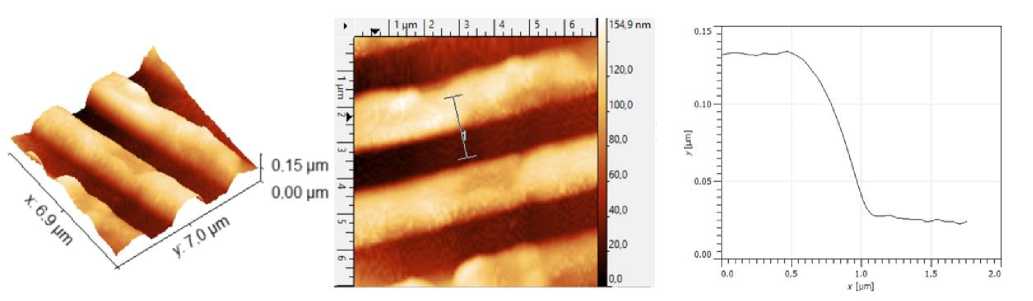

В качестве тестового образца для тестирования различных режимов СМИП была выбрана полимерная реплика, снятая с тестовой калибровочной решетки TGZ02 (НТ-МДТ, Россия), представляющей собой набор периодически расположенных борозд высотой 110 ±2 нм и периодом 3±0.05 мкм (см. Приложение, рис. П1). На твердую поверхность калибровочной решетки TGZ02 наносился этиленвинилацетатный расплавленный (78–80 °С) полимер. Затем после остывания осуществлялось

а

б

в

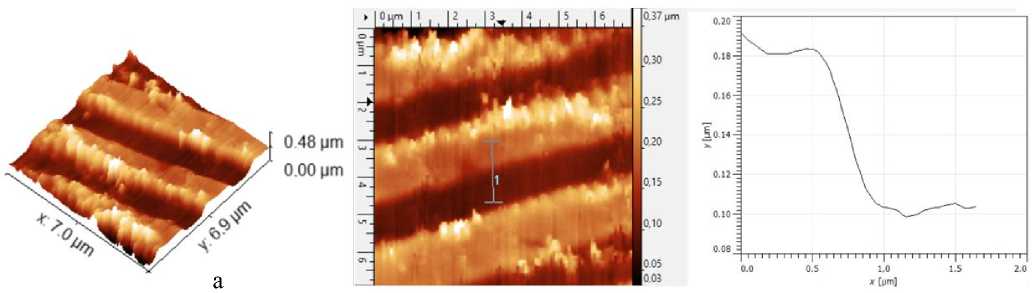

Рис. 6. АСМ-изображение реплики решетки TGZ02.

а — 3D-отображение, б — 2D-отображение, в — усредненное поперечное сечение ступеньки (выборка по 20 сечениям)

Рис. 7. Гистограммы распределения высот для АСМ-изображения решетки TGZ02 (а) и реплики решетки (б)

механическое надавливание (штамповка) и отслаивание полимера от поверхности исходной калибровочной решетки. АСМ изображение реплики решетки TGZ02 показано на рис. 6, гистограммы распределения высот на рис. 7.

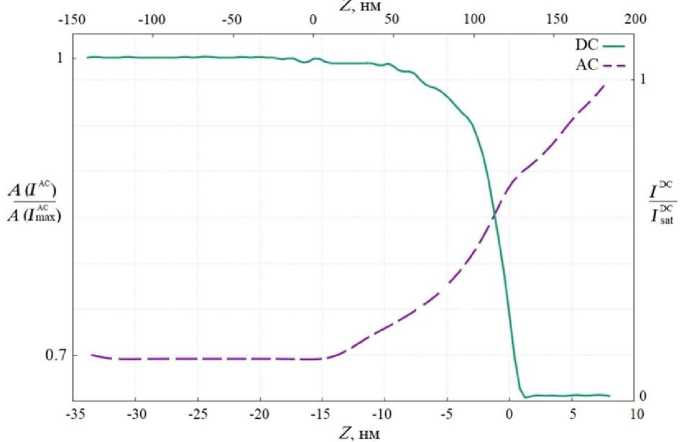

Типичные значения зависимости тока от расстояния I ( z ) приведены на рис. 8. Значения нормированы на ток насыщения в случае режима постоянного тока (СМИП DC) и на максимальное значение сигнала при заданном Z у поверхности в случае режима модуляции зазора (СМИП AC).

Видно, что кривая подвода, измеренная в режиме постоянного тока, демонстрирует уменьшение тока при уменьшении зазора между зондом и образцом, в то время как в режиме переменного тока с модуляцией зазора наблюдается обратная зависимость. Это связано с тем, что, модулируя Z и измеряя с помощью СД амплитуду переменной составляющей в ионном токе, мы фактически измеряем сигнал, пропорциональный d I / d Z , т.е. производную от кривой подвода, значения которой увеличиваются при уменьшении зазора.

Рис. 8. Кривая подвода в режимах СМИП.

Hopping в режиме постоянного тока DC и в режиме модуляции AC

Рис. 9. СМИП DC-изображение реплики решетки TGZ02.

а — 3D-отображение, б — 2D-отображение, в — усредненное поперечное сечение ступеньки (выборка по 20 сечениям)

б в

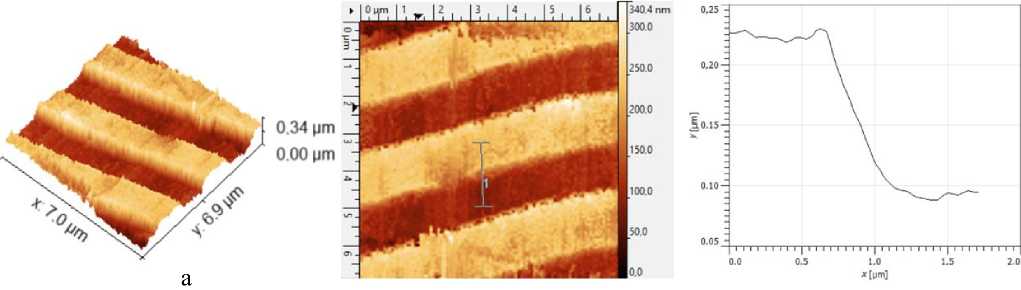

Рис. 10. СМИП hopping-изображение реплики решетки TGZ02.

а — 3D-отображение, б — 2D-отображение, в — усредненное поперечное сечение ступеньки (выборка по 20 сечениям)

На рис. 6, 9, 10 показаны результаты измерения реплики тестовой решетки в различных модах. Исходя из полученных данных при измерении реплики, высота структуры в одних и тех же участ- ках составила минимальные значение в режиме СМИП постоянного тока, а максимальные при режиме СМИП hopping (табл.).

Табл. Статистические параметры СМИП-изображений тестового образца, полученных в режимах постоянного тока и hopping

|

Параметр |

АСМ решетки (полуконтакт) |

АСМ реплики решетки (полуконтакт) |

Режим СМИП постоянного тока (DC) |

Режим СМИП hopping |

|

Среднее значение высоты ступеньки*, нм |

106.0 |

102.4 |

78.2 |

128.9 |

|

Средний наклон боковой стенки*, нм |

238.0 |

552.0 |

452.0 |

464.0 |

|

Шероховатость S a на плоском участке, нм |

5.35 |

5.98 |

13.85 |

9.89 |

* по усредненным данным на базе выборки из 20 поперечных сечений ступеньки

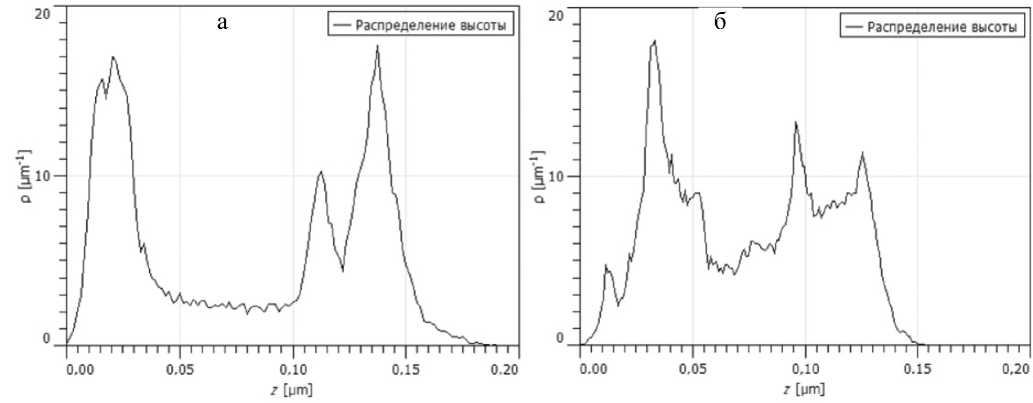

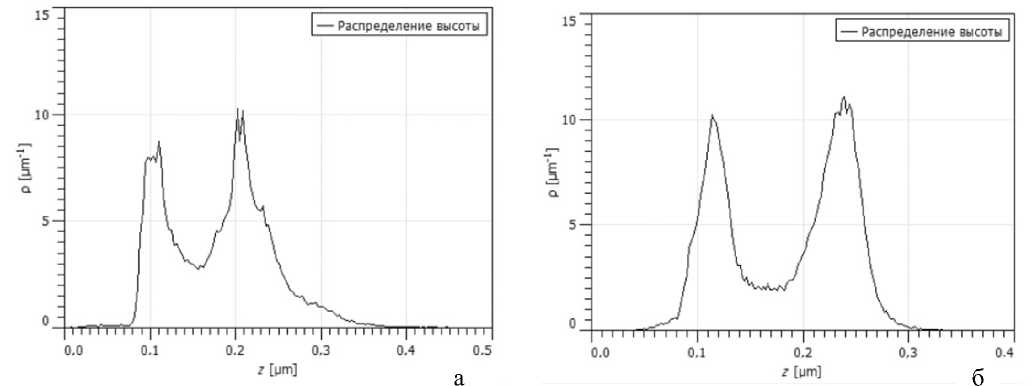

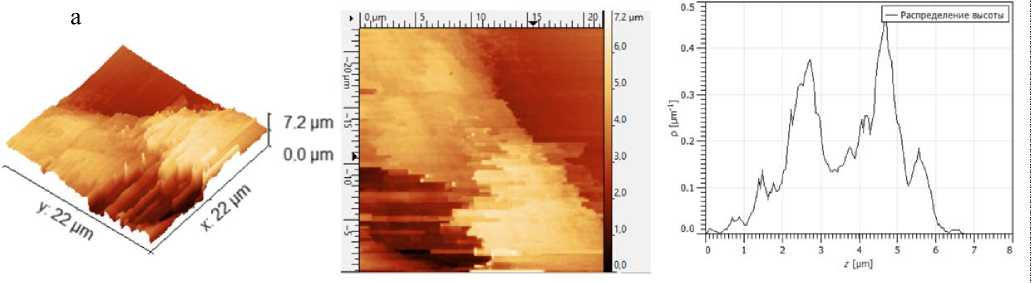

Рис. 11. Гистограммы высот для изображений, полученных в режимах СМИП постоянного тока DC (а) и hopping (б)

Результаты АСМ с решетки TGZ02 и полученной с нее реплики хорошо согласуются с паспортными значениями по высоте и периоду. Стоит отметить, что в связи с неровными краями реплики в некоторых местах высота и ширина наклона ступеньки может варьироваться, для сравнения были найдены наиболее характерные и ровные участки.

В режиме постоянного тока изображение не такое гладкое, как в hopping, видны выбросы по высоте на краях решетки и ровных участках ступенек. Для сравнения изображений СМИП был выбран одинаковый участок. Выявлена общая тенденция к повышению максимальных значений высоты для режимов СМИП (до ~350 нм) по сравнению с АСМ (до ~200 нм), что связано с протяженными (СМИП DC) и точечными (СМИП hopping) выбросами по координате Z на поверхности. Границы объектов (ширина наклона ступеньки) в обоих режимах СМИП имеют схожие значения ~ 450 нм, что точнее АСМ на реплике (~ 550 нм), но хуже примерно в 2 раза АСМ исходной решетки (~ 250 нм).

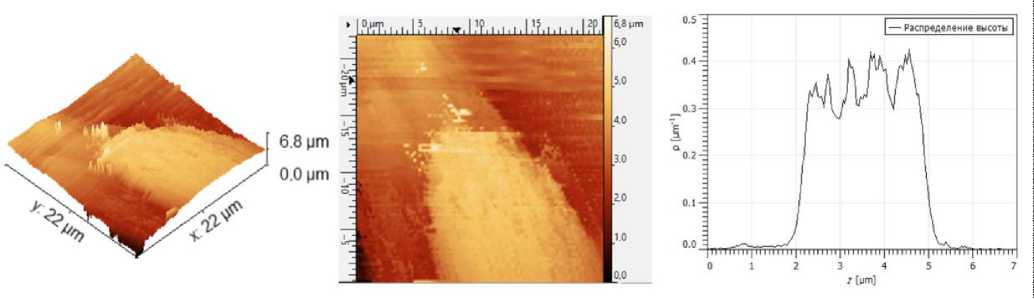

На основании данных, в режиме hopping наблюдается как хороший контраст изображения, так и хорошее латеральное разрешение, что видно по изображениям и поперечным сечениям отдельных дорожек решетки, усредненных по 20 линиям. Тем не менее минусом является большое время сканирования в режиме hopping, что в некоторых случаях может привести к влиянию теплового и ионного дрейфа на качество изображения [25, 26].

По данным гистограмм изображений (рис. 8, 11) видно, что разделение на нижний и верхний уровни высот более дифференцировано у режима hopping с уклоном в большие высоты. В режимах СМИП можно наблюдать два пика, тогда как в режиме АСМ можно выделить три пика (у реплики больше пиков за счет неровности стенки), что может быть связано с наличием локальных областей повышения высоты при сканировании образца. Тем не менее все значения лежат примерно в одной области, соответствующей реальной высоте образца.

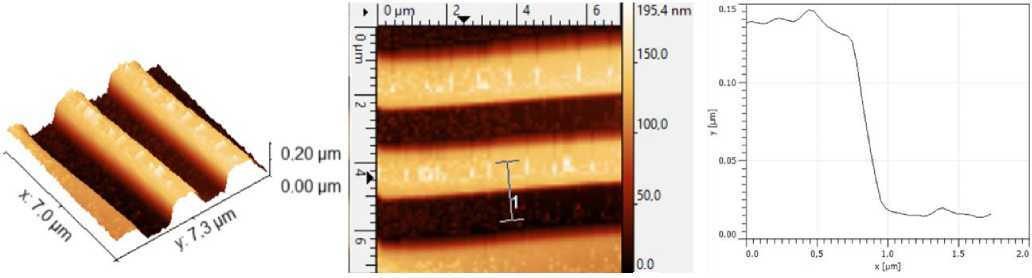

Согласно усредненным данным (табл.) разброс шероховатости на плоском участке составляет большие значения для режима СМИП DC, что связано с резкими выбросами высот на границах ступенек. Значения шероховатости решетки и ее реплики в АСМ имеют схожие значения. По сравнению с режимом постоянного тока режим hopping дает как хороший контраст, так и хорошее разрешение СМИП без срывов и участков выбросов по высоте. Это хорошо подтверждают результаты исследования не только неорганических объектов, но и живых клеток (Приложение, рис. П2, П3), для которых режим СМИП является приоритетным благодаря малой инвазивности метода и возможности работать в жидких буферных средах.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, в работе представлен и исследован "home-made" — многомодовый прибор СМИП с системой пьезоинерциального перемещения образца на основе пьезопакета. Предложенная система перемещения обеспечивает прецизионный пошаговый подвод/отвод образца к зонду с диапазоном перемещения ~ 5 мм и средним минимальным шагом ~ 150 нм, что достаточно для точного измерения кривой подвода и выбора рабочей точки без повреждения стеклянной НП. Диапазон плавных перемещений образца при получении СМИП-изображений составлял ~ 7 мкм в направлении, перпендикулярном к поверхности образца, и 30 х 30 мкм в плоскости образца. Для получения СМИП-изображений были изготовлены методом теплового разогрева с последующим механическим разрывом нанопипетки из боросиликатного стекла с минимальным внутренним радиусом ~50 нм и углом заострения вершины ~3– 5°. Проведено сравнение режимов постоянного ионного тока, переменного ионного тока с модуляцией нанозазора "зонд – образец" и режима перескока с использованием полимерной реплики, снятой с тестовой твердотельной калибровочной решетки (набор периодически расположенных борозд высотой 110 ±2 нм и периодом 3 ±0.05 мкм). Обнаружено, что режим модуляции ионного тока путем модуляции зазора дает более стабильные СМИП-изображения по сравнению с режимом постоянного тока, но завышает значения высоты рельефа. Режим перескока как демонстрирует наиболее стабильные СМИП-изображения, так и достаточно точно отображает рельеф тестового образца, однако требует большего времени сканирования. Тем не менее, выбирая режим перескока, следует учитывать, что при большом времени сканирования может проявиться как тепловой дрейф, так и дрейф, вызванный изменением потенциала на AgCl-электродах. Таким образом, выбор оптимального режима СМИП должен определяться конкретными условиями и задачами эксперимента. Результаты работы могут быть полезны как при проектировании СМИП, так и при решении задач в области нанодиагностики мягких нативных биологических объектов в жидкой среде, в исследовании ионообменных процессов и т.п.

ПРИЛОЖЕНИЕ

а

б

в

Рис. П1. АСМ-изображение решетки TGZ02.

а — 3D-отображение, б — 2D-отображение, в — усредненное поперечное сечение ступеньки (выборка по 20 сечениям)

б

в

Рис. П2. СМИП DC-изображение клеток CHO (Chinese hamster ovary). а — 3D-отображение, б — 2D-отображение, в — гистограмма высот

а

б

в

Рис. П3. СМИП hopping-изображение клеток CHO (Chinese hamster ovary). а — 3D-отображение, б — 2D-отображение, в — гистограмма высот

Работа выполнена при поддержке государственного задания № FFZM-2022-0008 (тема № 22 542,089) Министерства образования и науки Российской Федерации.

Список литературы МНОГОМОДОВЫЙ СКАНИРУЮЩИЙ МИКРОСКОП ИОННОЙ ПРОВОДИМОСТИ С СИСТЕМОЙ ПЬЕЗОИНЕРЦИАЛЬНОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ

- 1. Hansma P.K., Drake B., Marti O., Gould S.A., Prater C.B. The scanning ion-conductance microscope // Science. 1989. Vol. 243, is. 4891. P. 641–643. DOI: 10.1126/science.2464851

- 2. Happel P., Dietzel I.D. Backstep scanning ion conductance microscopy as a tool for long term investigation of single living cells // J. Nanobiotechnol. 2009. Vol. 7, no. 7. DOI: 10.1186/1477-3155-7-7

- 3. Morris C.A., Chen C.-C., Baker L.A. Transport of redox probes through single pores measured by scanning electrochemical-scanning ion conductance microscopy (SECM-SICM) // Analyst. 2012. Vol. 137, no. 13. P. 2933–2938. DOI: 10.1039/C2AN16178H

- 4. Zhang P., Aydemir N., Alkaisi M., Williams D.E., TravasSejdic J. Direct writing and characterization of threedimensional conducting polymer PEDOT arrays // ACS Appl. Mater. Interfaces. 2018. Vol. 10, no. 14. P. 11888–11895. DOI: 10.1021/acsami.8b02289

- 5. Pellegrino M., Orsini P., Pellegrini M., Baschieri P., Dinelli F., Petracchi D., Tognoni E., Ascoli C. Integrated SICM-AFM-optical microscope to measure forces due to hydrostatic pressure applied to a pipette // Micro & Nano Lett. 2012. Vol. 7, no. 4. P. 317–320. DOI: 10.1049/mnl.2011.0670

- 6. Zhukov M.V., Sapozhnikov I.D., Golubok A.O., Chubinskiy-Nadezhdin V.I., Komissarenko F.E., Lukashenko S.Y. Scanning ion-conductance and atomic force microscope with specialized sphere-shaped nanopippettes. // J. Phys.: Conf. Ser. 2017. Vol. 917. Id. 042022.

- 7. Page A., Perry D., Unwin P.R. Multifunctional scanning ion conductance microscopy // Proc. R. Soc. A. 2017. Vol. 473, is. 2200. DOI: 10.1098/rspa.2016.0889

- 8. Novak P., Li Ch., A. I., Shevchuk Yuri, Korchev E. Nanoscale live-cell imaging using hopping probe ion conductance microscopy // Nature methods. 2009. Vol. 6, no. 4. P. 279–281.

- 9. Sa N., Baker L.A. Experiment and Simulation of Ion Transport through Nanopipettes of Well-Defined Conical Geometry // Journal of The Electrochemical Society. 2013. Vol. 160, no. 6. P. 376–381. DOI: 10.1149/2.128306jes

- 10. Wei Ch., Bard A.J., Feldberg S.W. Current rectification at quartz nanopipet electrodes // Anal. Chem. 1997. Vol. 69, is. 22. P. 4627–4633. DOI: 10.1021/ac970551g

- 11. Li P., Liu L., Yang Y., Zhou L., Wang D., et al. Amplitude modulation mode of scanning ion conductance microscopy // Journal of Laboratory Automation. 2015. Vol. 20, no. 4. P. 457–462.

- 12. Li P., Liu L., Wang Y., Yang Y., Zhang Ch., Li G. Phase modulation mode of scanning ion conductance microscopy // Applied physics letters. 2014. Vol. 105, is. 5. Id. 053113. DOI: 10.1063/1.4891571

- 13. Klenerman D., Shevchuk A., Novak P., Korchev Y.E., Davis S.J. Imaging the cell surface and its organization down to the level of single molecules // Philos. Trans. R. Soc., B. 2013. Vol. 368, is. 1611. Id. 20120027. DOI: 10.1098/rstb.2012.0027

- 14. Zhuang J., Cheng L., Liao X., Zia A.A., Wang Zh. A fuzzy control for high-speed and low-overshoot hopping probe ion conductance microscopy // Rev. Sci. Instrum. 2020. Vol. 91, is. 3. Id. 033703. DOI: 10.1063/1.5114642

- 15. Wang Z., Zhuang J., Gao Z., Liao X. A fast scanning ion conductance microscopy imaging method using compressive sensing and low-discrepancy sequences // Rev. Sci. Instrum. 2018. Vol. 89, is. 11. Id. 113709. DOI: 10.1063/1.5048656

- 16. Zhuang J., Jiao Y., Mugabo V. A new scanning mode to improve scanning ion conductance microscopy imaging rate with pipette predicted movement // Micron. 2017. Vol. 101. P. 177–185. DOI: 10.1016/j.micron.2017.07.007

- 17. Gesper A., Hagemann P., Happel P. A low-cost, large field-of-view scanning ion conductance microscope for studying nanoparticle–cell membrane interactions // Nanoscale. 2017. Vol. 9, is. 37. P. 14172–14183. DOI: 10.1039/C7NR04306F

- 18. Watanabe S., Ando T. High-speed XYZ-nanopositioner for scanning ion conductance microscopy // Appl. Phys. Lett. 2017. Vol. 111, is. 11. Id. 113106. DOI: 10.1063/1.4993296

- 19. Jung G.E., Noh H., Shin Y.K., Kahng S.J., Baik K.Y., Kim H.B., Cho N.J., Cho S.J. Closed-loop ARS mode for scanning ion conductance microscopy with improved speed and stability for live cell imaging applications // Nanoscale. 2015, Vol. 7, is. 25. P. 10989–10997. DOI: 10.1039/C5NR01577D

- 20. Shevchuk A., Tokar S., Gopal S., Sanchez-Alonso J.L. et al. Angular approach scanning ion conductance microscopy // Biophysical Journal. 2016. Vol. 110, is. 10. P. 2252–2265. DOI: 10.1016/j.bpj.2016.04.017

- 21. Rheinlaender J., Schäffer T.E. Image formation, resolution, and height measurement in scanning ion conductance

- microscopy // Journal of applied physics. 2009. Vol. 105, is. 9. Id. 094905. DOI: 10.1063/1.3122007

- 22. Rheinlaender J., Schäffer T.E. An accurate model for the ion current-distance behavior in SICM allows for calibration of pipet tip geometry and tip-sample distance // Analytical Chemistry. 2017. Vol. 89, is. 21. P. 11875–11880. DOI: 10.1021/acs.analchem.7b03871

- 23. Sapozhnikov I., Gorbenko O., Felshtyn M., Zhukov M., Golubok A. SPM-unit combined with optical microscope objective // AIP Conf. Proc. 2019. Vol. 2064, is. 1. Id. 020003. DOI: 10.1063/1.5087659

- 24. Sapozhnikov I.D., Gorbenko O.M., Felshtyn M.L., Zhukov M.V., Golubok A.O. Features of combining of scanning probe microscopy with optical and scanning electron microscopy // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2019. Vol. 699. Id. 012040. DOI: 10.1088/1757-899X/699/1/012040

- 25. Zhukov M.V., Lukashenko S.Yu., Sapozhnikov I.D., Golubok A.O. Creation and study of liquid nanojunction using

- SPM-base technology // J. Phys.: Conf. Ser.2020.Vol. 1695. Id. 012167. DOI: 10.1088/1742-6596/1695/1/012167

- 26. Zhukov M.V., Lukashenko S.Yu., Sapozhnikov I.D., Felshtyn M.L., Gorbenko O.M., Golubok A.O. Scanning ionconductance microscope with modulation of the sample position along the Z coordinate and separate Z-axial and lateral (X, Y) scanning // J. Phys.: Conf. Ser. 2021.Vol. 2086. Id. 012074. DOI: 10.1088/1742-6596/2086/1/012074