Мобильный магнитометрический комплекс для контроля остаточных механических напряжений в стальных конструкциях

Автор: Сташков Алексей Николаевич, Ничипурук А.П., Щапова Е.А.

Журнал: Научное приборостроение @nauchnoe-priborostroenie

Рубрика: Работы с конференции

Статья в выпуске: 1 т.29, 2019 года.

Бесплатный доступ

В работе изложены основы разработанного магнитного метода контроля уровня остаточных механических напряжений в конструкциях из низкоуглеродистых сталей. Приводится описание разработанного мобильного магнитометрического комплекса, не требующего проведения процедуры предварительной калибровки на стандартных образцах. Ключевыми элементами комплекса являются первичный преобразователь оригинальной конструкции, а также принцип расчета механических напряжений по магнитным параметрам. Работоспособность комплекса проверялась на образцах из стали Ст20 при действии сжимающих нагрузок в упругой области деформаций.

Сталь, механические напряжения, анизотропия, ортогональные магнитные поля, обратимая намагниченность, магнитометрический комплекс, безградуировочная схема измерений

Короткий адрес: https://sciup.org/142218214

IDR: 142218214 | УДК: 620.179.14 | DOI: 10.18358/np-29-1-i4754

Текст научной статьи Мобильный магнитометрический комплекс для контроля остаточных механических напряжений в стальных конструкциях

ВВЕДЕНИЕ мов Баркгаузена [10], остаются нерешенными две

Оценка уровня остаточных механических напряжений применительно к диагностике стальных конструкций является актуальной научно-технической задачей [1–3], т. к. системы мониторинга [4] внедряются не на всех объектах. Особенно актуально определять напряженно-деформированное состояние (НДС) на объектах, исчерпавших свой паспортный ресурс. Причиной возникновения остаточных механических напряжений при производстве деталей и конструкций могут быть такие технологические операции как механическая и термическая обработки. Остаточные напряжения зачастую возникают и во время эксплуатации конструкций, что может приводить к ускорению роста усталостных трещин и разрушению материала. Поэтому контролировать величину и знак остаточных напряжений важно для обеспечения надежности эксплуатации конструкции.

Среди неразрушающих методов контроля напряженно–деформированного состояния стальных ферромагнитных конструкций выделяют магнитные методы. Влияние НДС на магнитные свойства ферромагнитных сталей изучается долгое время. Определение НДС магнитными методами возможно благодаря магнитоупругому и магнитострикционному эффектам [5]. Несмотря на развитие магнитных методов, основанных на определении параметров петли магнитного гистерезиса и кривой намагничивания [6–9], на свойствах шу- задачи: 1) разработанные на сегодняшний день методы магнитного контроля в области диагностики НДС требуют проведения предварительной калибровки на эталонных образцах и построения корреляционной зависимости между исследуемым магнитным параметром и величиной внутренних механических напряжений; 2) определяемый магнитный параметр является структурно-чувствительным и часто дает искаженное представление о величине механических напряжений в конструкции. Поэтому разработка метода и средств, лишенных вышеперечисленных недостатков, являются важной задачей, решаемой в данной работе.

БЕЗГРАДУИРОВОЧНЫЙ МАГНИТНЫЙ МЕТОД КОНТРОЛЯ ОСТАТОЧНЫХ МЕХАНИЧЕСКИХ НАПРЯЖЕНИЙ

Магнитный метод контроля остаточных сжимающих напряжений в низкоуглеродистых сталях, не требующий процедуры предварительной калибровки в машине для механических испытаний [11], основан на том, что во время действия сжимающих напряжений в материале возникает магнитная текстура типа "легкая плоскость", перпендикулярная действию напряжений и влияющая на процессы перемагничивания ферромагнетика. Если намагнитить ферромагнетик до технического насыщения вдоль действия напряжений и затем уменьшать внешнее магнитное поле, то на полевых зависимостях дифференциальной магнитной проницаемости μd(H) [12, 13] или ЭДС измерительной катушки UВТП(H) [11], пропорциональной обратимой магнитной восприимчивости, будет наблюдаться максимум или перегиб. Наличие в ферромагнетике магнитной текстуры типа "легкая плоскость" также влияет и на положение максимума (максимумов) при смене знака перемагничивающего поля и намагничивании до насыщения [11]. Применение ортогональной схемы перемагничивания при подмагничивании ферромагнетика циркулярным переменным магнитным полем, создаваемым пропусканием переменного тока [14], или при подмагничивании ферромагнетика переменным полем накладной катушки [11] позволяет разделить вклад в процессы перемагничивания от смещения двух типов доменных границ — 90-и 180-градусных. Это условие является ключевым, т.к. только 90-градусные домéнные стенки чувствительны к механическим напряжениям. До настоящего времени такое разделение информации экспериментально не удавалось провести никому. Поля, в которых происходит смещение максимального количества 90-градусных доменных границ, определяются экспериментально из кривых UВТП(H) [11].

ПЕРВИЧНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ МОБИЛЬНОГО МАГНИТОМЕТРИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА

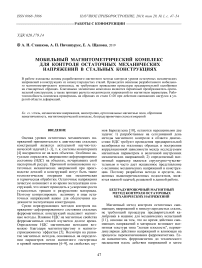

Опираясь на результаты, которые были опубликованы в работах [11, 14], был создан уникальный первичный преобразователь приставного типа (рис. 1 и 2) [15], который обеспечивает создание в локальной области контролируемого объекта одновременно двух магнитных полей, ортогональных друг другу: намагничивающего квазистатиче- ского поля приставного электромагнита (ПЭМ) и подмагничивающего переменного поля, создаваемого плоской катушкой, расположенной в межполюсном пространстве электромагнита вплотную к поверхности контролируемого изделия и являющейся составной частью накладного вихретокового преобразователя (ВТП). Приставной электромагнит состоит из магнитопровода и намотанных на него катушек. Магнитопровод изготовлен из магнитомягкого материала. Размеры полюсов — 12 × 28 мм, межполюсное расстояние — 29 мм. Накладной вихретоковый преобразователь состоит из двух катушек, намотанных на единый каркас, — возбуждающей и измерительной. Коэффициент трансформации ВТП составляет 2. Следует упомянуть, что ВТП в первичном преобразователе служит не для возбуждения вихревых токов в контролируемом объекте, а для возбуждения переменного магнитного поля, направление которого перпендикулярно направлению перемагничивающего поля. Для измерения внутреннего магнитного поля в контролируемом объекте применяется датчик Холла ИМ 102 А1-1 (изготовитель ООО "ВЕГА-ФЛЕКС", г. Санкт-Петербург), установленный в центре ВТП (рис. 1). Корректное измерение внутреннего магнитного поля возможно при условии, что площадь поперечного сечения полюсов больше или сопоставима с площадью поперечного сечения контролируемого объекта. Для контроля массивных изделий необходимо подбирать соответствующий размер ПЭМ. Датчик Холла и ВТП имеют подпружиненный подвес для обеспечения механического контакта с поверхностью контролируемого объекта. Зона контроля механических напряжений определяется диаметром ВТП и глубиной скин-слоя, зависящей от частоты переменных магнитных полей: внешний диаметр ВТП составлял 15 мм, частота варьировалась от 30 до 1000 Гц.

Рис. 1. Схе ма перв и чного прео б раз ов а т е л я магнитом е тричес ко го комп л екса.

ПЭМ — п р и ст а вной эле к тр ом а г нит , В Т П — вихре ток о в ый пре обра зо в ате л ь

Рис. 2. Вне шн ий в и д перви чн ого пре обра зовател я м а гни т ометриче с кого комп л екс а

МОБИЛЬНЫЙ МАГНИТОМЕТРИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

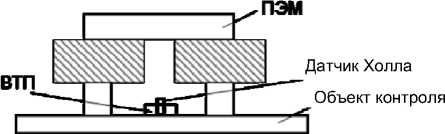

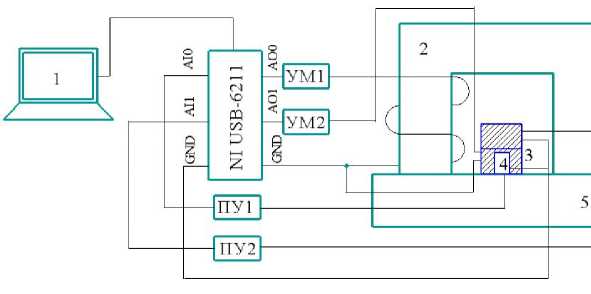

На рис. 3 приведена функциональная схема мобильного магнитометрического комплекса, а на рис. 4 — его внешний вид. Конструктивно комплекс состоит из двух частей: первичного преобразователя и электронного блока. Первичный преобразователь соединяется с электронным блоком с помощью кабеля длиной 1.5 м.

Электронный блок размещен в носимом кейсе с размерами 400 × 300 × 130 мм и состоит из двух усилителей мощности (УМ1 и УМ2), двух предварительных усилителей (ПУ1 и ПУ2), управляющей платы АЦП/ЦАП NI USB-6211 и ноутбука (рис. 3). Масса комплекса не превышает 7 кг.

Питание всех составных частей комплекса (за исключением ноутбука и платы АЦП/ЦАП) осуществляется от двух герметичных свинцовокислотных аккумуляторов емкостью 7 А∙ч. Время непрерывной работы комплекса — не менее 8 ч.

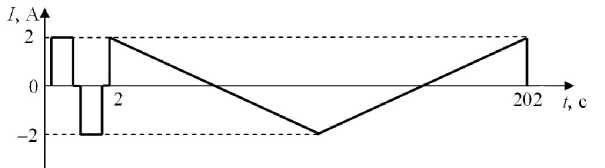

Управляющая плата АЦП/ЦАП выполняет роль 2-канального генератора сигналов. Для намагничивания до технического насыщения и перемагничивания по предельной петле гистерезиса участка контролируемого объекта на катушки ПЭМ подается сигнал треугольной формы амплитудой 2А и частотой 0.005 Гц. При этом максимальное магнитное поле в межполюсном пространстве ПЭМ на поверхности контролируемого объекта составляет 400 А/см. Перед рабочим циклом в течение нескольких секунд проводится так называемая магнитная подготовка, заключающаяся в нескольких коммутациях максимального поля разного знака (рис. 5). Для того, чтобы амплитуда поля не зависела от сопротивления намагничивающих обмоток ВТП при изменении их температуры во время работы и от степени заряда аккумуляторов, усилитель мощности УМ1 собран по схеме мостового источника тока, управляемого напряжением (ИТУН), на двух усилителях TDA2050.

Рис. 3. Функциональная схема мобильного магнитометрического комплекса.

1 — ноутбук; 2 — ПЭМ; 3 — ВТП; 4 — датчик Холла; 5 — контролируемый объект; ПУ1 и ПУ2 — предварительные усилители; УМ1 и УМ2 — усилители мощности

Рис. 4. Внешний вид мобильного магнитометрического комплекса

Рис. 5. Осциллограмма тока, подаваемого в катушки ПЭМ для перемагничивания участка контролируемого объекта по предельной петле гистерезиса

Рис. 6. Внешний вид основного окна пользовательского интерфейса

Для генерации подмагничивающего переменного поля на возбуждающую катушку ВТП подается синусоидальный сигнал амплитудой 20 мА и частотой от 30 до 1000 Гц. Частота выбирается пользователем в окне программного обеспечения. Варьирование частоты позволяет менять глубину определения механических напряжений — от долей до единиц миллиметров для низкоуглеродистых сталей. Создаваемое возбуждающей катушкой ВТП переменное подмагничивающее поле составляет 0.7 А/см, что много меньше коэрцитивной силы материала контролируемого объекта. Данное условие позволяет перемагничивать участок объекта контроля (ОК) обратимо.

В процессе цикла измерений сигналы с измерительной катушки ВТП и датчика Холла после предварительного усиления (с помощью предварительных усилителей ПУ1 и ПУ2) поступают на входные каналы АЦП платы NI USB-6211, оцифровываются и поступают в ноутбук по интерфейсу USB.

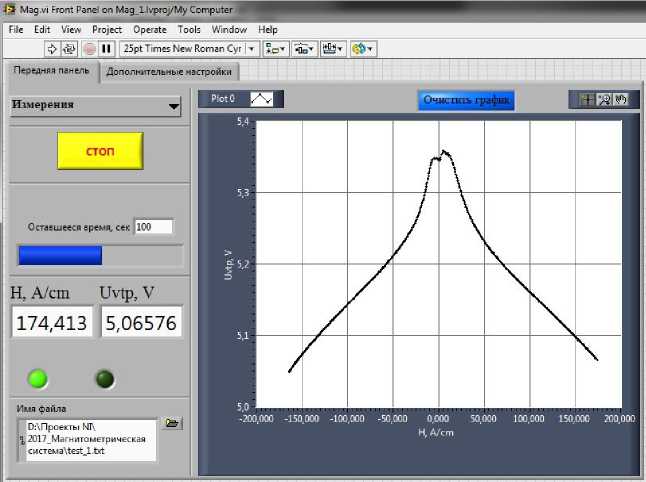

Программное обеспечение (ПО) мобильного магнитометрического комплекса было написано в среде NI LabVIEW 13.0. Внешний вид основного окна пользовательского интерфейса приведен на рис. 6.

В основном окне отображаются полевые зависимости ЭДС измерительной катушки ВТП, текущие численные значения магнитного поля и ЭДС, оставшееся время цикла. Результат измерений сохраняется в виде текстового файла, путь к которому можно указать в окне "Имя файла".

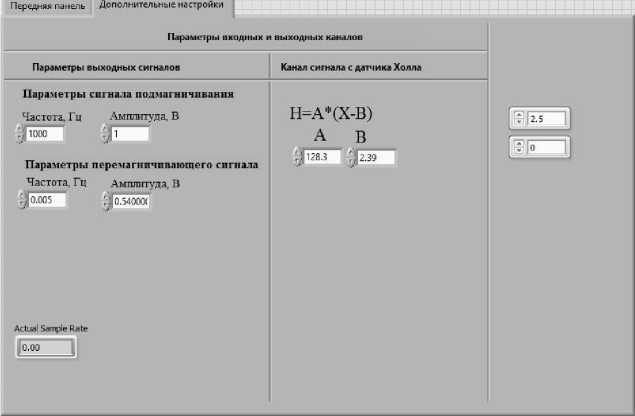

На рис. 7 приведено изображение окна ПО "Дополнительные настройки". В окне "Дополнительные настройки" осуществляется выбор частоты и амплитуды генерируемых сигналов как намагничивающего, так и подмагничивающего поля, а также задаются коэффициенты пересчета сигнала датчика Холла в магнитное поле.

Рис. 7. Внешний вид окна ПО "Дополнительные настройки"

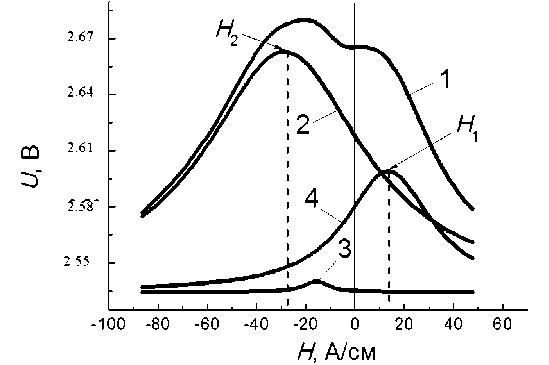

Рис. 8. Результат обработки полевой зависимости ЭДС измерительной обмотки ВТП, полученной на пластине из низкоуглеродистой стали Ст20 с относительным удлинением 4.6 %.

1 — экспериментальная кривая; 2, 3, 4 — результат аппроксимации экспериментальной кривой с помощью функций псевдо-фойгта

В процессе работы комплекса первичный преобразователь размещается в зоне контролируемого участка. Поверхность контролируемого объекта предварительно очищается от неферромагнитных покрытий и загрязнений. Полюса ПЭМ должны плотно прилегать к поверхности контролируемого объекта. Для обеспечения контакта с радиусными поверхностями подбираются соответствующие сменные наконечники ПЭМ. При наличии в материале сжимающих механических напряжений на полевых зависимостях ЭДС наблюдается 2 максимума (кривая 1 на рис. 8). Для последующей математической обработки экспериментальной кривой применяется алгоритм [11], заключающийся в разложении исходной кривой на три кривые с единственными максимумами (кривые 2, 3, 4 на рис. 8). Для этого используются функции псевдо– фойгта [16].

Кривые 2 и 4 на рис. 8 соответствуют вкладу от необратимого смещения в основном 90градусных доменных границ, наиболее чувствительных к механическим напряжениям. Определив поля Н 1 и Н 2 соответствующих кривых 4 и 2, определяют поле магнитной анизотропии На как среднеарифметическое полей Н 1 и Н 2 . Величину механических напряжений σ i расч вычисляют из условия равенства магнитоупругой и магнитоанизотропной энергий ферромагнетика [10]:

^ = 3 • H a • Ms / ^ 100 , (1)

где M s — намагниченность насыщения, λ 100 — константа магнитострикции в кубическом кристалле в направлении (100). Величины Ms и λ 100 являются справочными для сталей.

Результаты тестовых измерений

|

Нагрузка, кгс |

Н 1, А/см |

Н 2, А/см |

σ i расч , МПа |

σi , МПа |

|

2000 |

7 |

–11.6 |

73.5 |

76.5 |

|

3000 |

12.6 |

–13.4 |

110 |

107 |

Для проверки работоспособности мобильного магнитометрического комплекса была проведена серия тестовых измерений, которая заключалась в определении полей Н 1 и Н 2 и расчете σ i расч на пластинах из низкоуглеродистой стали Ст20 при действии упругих сжимающих нагрузок. Результаты представлены в таблице.

Из сравнения величин σ i расч с действующими напряжениями σi можно сделать вывод о хорошем совпадении результатов (погрешность определения напряжений не более 7 %).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Разработан мобильный магнитометрический комплекс для контроля уровня остаточных механических напряжений в конструкциях из низкоуглеродистых сталей, не требующий проведения процедуры предварительной калибровки на стандартных образцах. Ключевыми элементами комплекса являются первичный преобразователь оригинальной конструкции, а также алгоритм расчета механических напряжений по магнитным параметрам. Тестовые эксперименты на образцах из стали Ст20 при действии сжимающих нагрузок в упругой области деформаций показали работоспособность комплекса и возможность его использования для определения механических напряжений в локальных зонах стальных конструкций.

Работа выполнена в рамках государственного задания ФАНО России (тема "Диагностика", № г.р. АААА-А18-118020690196-3).

Список литературы Мобильный магнитометрический комплекс для контроля остаточных механических напряжений в стальных конструкциях

- Чернышев Г.Н., Попов А.Л., Козинцев В.М., Пономарев И.И. Напряжения в деформируемых твердых телах. М.: Физматлит, 1996. 242 с.

- Schajer G.S. Practical residual stress measurement methods. John Wiley & Sons Ltd, 2013. 310 р.

- Биргер И.А. Остаточные напряжения. М.: Машгиз, 1963. 232 с.

- Осика В.И., Кочетков Б.М., Павлов Е.И., Качан И.П. Мониторинг деформационного состояния ответственных и технически сложных объектов//Научное приборостроение. 2017. Т. 27, № 1. С. 46-52. URL: http://iairas.ru/mag/2017/abst1.php#abst8.

- Вонсовский С.В., Шур Я.С. Ферромагнетизм. М.-Л.:ОГИС, 1948. 816 с.

- Горкунов Э.С., Задворкин С.М., Смирнов С.В., Митропольская С.Ю., Вичужанин Д.И. Взаимосвязь между параметрами напряженно-деформированного состояния и магитными характеристиками углеродистых сталей//Физика металлов и металловедение. 2007. T. 103, № 3. С. 322-327.

- Кулеев В.Г., Царькова Т.П., Сажина Е.Ю., Дорошек А.С. О влиянии пластической деформации малоуглеродистых ферромагнитных сталей на изменение формы их петель гистерезиса и зависимостей дифференциальной проницаемости от поля//Дефектоскопия. 2015. №12. C. 34-42.

- Mushnikov A.N., Mitropolskaya S.Yu. Effect of mechanical stresses on the magnetic characteristics of pipeline steels of different classes//Diagnostics, Resource and Mechanics of materials and structures. 2016. No 4. P. 57-70

- DOI: 10.17804/2410-9908.2016.4.057-070

- Реутов Ю.Я., Пудов В.И. Аппаратура для контроля ферромагнитных изделий с малой коэрцитивной силой//Дефектоскопия. 2017. № 12. С. 40-45.

- Филинов В.В., Шатерников В.Е., Аракелов П.Г. Контроль технологических напряжений методом магнитных шумов//Дефектоскопия. 2014. № 12. С. 58-71.

- Ничипурук А.П., Сташков А.Н., Кулеев В.Г., Щапова Е.А., Осипов А.А. Методика и устройство для безградуировочного определения величины остаточных сжимающих напряжений в деформированных растяжением низкоуглеродистых сталях//Дефектоскопия. 2017. №11. C. 21-26.

- Ничипурук А.П., Сташков А.Н., Костин В.Н, Корх М.К. Возможности магнитного контроля предшествующих разрыву пластических деформаций в конструкциях из низкоуглеродистых сталей//Дефектоскопия. 2009. № 9. C. 31-38.

- Кулеев В.Г., Царькова Т.П., Сажина Е.Ю., Дорошек А.С. О влиянии пластической деформации малоуглеродистых ферромагнитных сталей на изменение формы их петель гистерезиса и зависимостей дифференциальной проницаемости от поля//Дефектоскопия. 2015. № 12. C. 34-42.

- Ничипурук А.П., Розенфельд Е.В., Огнева М.С., Сташков А.Н., Королев А.В. Экспериментальный метод оценки критических полей смещающихся доменных границ в пластически деформированных растяжением проволоках из низкоуглеродистой стали//Дефектоскопия. 2014. № 10. C. 18-26.

- Сташков А.Н., Ничипурук А.П. Устройство для неразрушающего контроля сжимающих механических напряжений в низкоуглеродистых сталях. Патент RU 2658595, 26.04.2018.

- Ida T., Ando M., Toraya H. Extended pseudo-Voigt function for approximating the Voigt profile//Journal of Applied Crystallography. 2000. No. 33. P. 1311-1316

- DOI: 10.1107/S0021889800010219