Модальность социальных установок

Бесплатный доступ

В статье рассматривается модальность социальных установок. Проводится теоретический анализ модальности социальных установок. Также главных базовых понятий социальных установок. В статье освещены результаты эмпирического исследования, направленного на определение особенностей военнослужащих.

Социальные установки, базовые установки, базовые ценности, эмпирическое исследование

Короткий адрес: https://sciup.org/140286213

IDR: 140286213

Текст научной статьи Модальность социальных установок

Социальные установки бывают разными по масштабу обобщения и значимости для индивида (по аналогии с ситуативными и фиксированными установками в психологии). В частности важнейшие для него, которые, соответственно, обобщают достаточно широкий класс объектов единственным когнитивным и эмоциональным отношением и способом обращения по ним, опираются в сознании индивида на то, что в социологии называется понятием «базовые ценности».

Базовые ценности - это понятие, характеризующее основные ценностные ориентации индивида как в жизни в целом, так и в основных сферах его деятельности - в работе, в политике, в семье и быту, - то есть в тех сферах, определяющих его благосостояние, уровень удовлетворенности жизнью и самооценку.

А если есть базовые ценности, то можно говорить и о базовых установках индивида, которые создаются именно в этих, важнейших для него сферах [1].

Понятие «базовые установки» можно выделить, так как термин «базовые ценности» не просто более узкий, но он еще и исследуется через сознательный самоанализ индивида (вопросами вроде «Что для вас важнее -семья или работа?»). Зато установка - это то, что только на треть (а может и меньше) состоит из рациональных объяснений, а в большей степени - с единого комплекса, в котором оценочные ощущения в отношении определенного объекта существуют в неразрывной связи с навыками действовать определенным образом по отношению к нему.

К тому же установки по определению связаны с скрытыми, бессознательными предпочтениями, не можно обнаружить прямыми вопросами о том, что субъекту ценнее.

Близким к понятию «установки» является понятие «Диспозиция», понимаемая как комплекс склонностей и готовности к определенному восприятию условий деятельности и к определенному поведению в этих условиях (В.Ядов). Согласно этой концепции, диспозиции личности является иерархически организованную систему с несколькими уровнями:

-

1) элементарные фиксированные установки без когнитивных компонентов и модальности (т.е. без переживания «за» или «против»);

-

2) социальные фиксированные установки (аттитюды)

-

3) базовые социальные установки, или общая направленность интересов личности на конкретную сферу социальной активности;

-

4) система ориентаций на цели жизнедеятельности и средства достижения этих целей [2].

Ценности не определяют полностью направление и интенсивность этих эмоционально-оценочных настроений: ценности задают только их основное направление и общие рамки, а уже в этих рамках настроения могут меняться под влиянием успешной пропаганды и местных лидеров мнений, иногда радикально меняют направление и эмоциональную интенсивность общественного мнения, а это, в свою очередь, модифицирует настроения отдельных групп и лиц - в зависимости от того, насколько они подвергаются ее воздействия. Именно так, на наш взгляд, и решается вопрос соотношения сменности и стабильности социальных установок: они стабильны настолько, насколько устойчивыми и традиционными являются ценности носителя установок и его референтной группы; одновременно они переменные в той мере, в какой настроения этих людей подвергаются модифицирующее влияние общественного мнения и тех, кто может направить. Все результаты подвергались статистической обработке.

Военнослужащий несет уголовную ответственность за нарушение таких уставных правил взаимоотношений, когда сторонами конфликта являются военнослужащие, что не находятся между собой в отношениях подчиненности. Кроме того, ст. УК охватывает не все случаи неуставных взаимоотношений, а лишь те, которые связаны с унижением чести и достоинства или издевательством над потерпевшим либо соединены с насилием.

Унижение чести и достоинства заключается в совершении пострадавшим действий, несовместимых с его моральными качествами. Это может быть, например, принуждение к исполнению вместо себя хозяйственных работ или других служебных обязанностей, отбор пищи и личных вещей. Честь - это нравственная репутация (оценка), которая определяется на основании конкретного положения личности в обществе. В ней отражается то, как индивид выполняет свои гражданские, профессиональные, трудовые, семейные и другие обязанности. Достоинство обозначает ценность человека как представителя человеческого рода, государства, народа, профессии, семьи, производственного коллектива, организации, а также совокупность общественно полезных качеств (трудолюбие, общественная активность) . Издевательство предполагает побуждение потерпевшего к совершению мучительных для него действий: непосильное отжимание от пола, бег в противогазе, употребление в пищу кухонных отходов, нахождение без сна и тому подобное. Насилие представляет собой физическое воздействие на потерпевшего, которое не является побоями и не связано с причиненнием телесных повреждений [3].

Нарушение уставных правил военных взаимоотношений может быть сопряжено с совершением других преступлений, например, хищением или умышленным уничтожением личного имущества, насильственными действиями сексуального характера и тому подобное. В этом содеянное квалифицируется как преступление.

Понятие "дедовщина" принято употреблять в повседневном значении (общении) и средствах массовой информации. Под ним понимаются отрицательные неуставные взаимоотношения, которые не связаны с подчиненностью между военнослужащими. Как правило, к "дедовщине" склонны антиобщественно ориентированные военнослужащие, находящиеся в армии на втором году службы. Они совершают насилие, глумления, издевательство и другие формы унижения чести и достоинства личности солдат на первом году службы.

Таким образом, наиболее характерные признаки конфликтных ситуаций в воинских коллективах: выражения недовольства в адрес товарищей по службе; факты уклонения от выполнения указаний, распоряжений непосредственных начальников; резкое изменение отношения отношение к службе и товарищей по службе; негативные суждения об окружении, жизнь и деятельность должностных лиц; подавленность отдельных лиц; факты унижения достоинства личности по официальным и неофициальным обстоятельств и тому подобное. Если эти противоречия вовремя не замечает старший офицер (психолог), не применяет средств по устранения, то они приводят ко второму этапу развития конфликта: усиление конфликтной напряженности. В современных условиях трансформационных процессов и динамических изменений как в государстве так и вооруженных силах, стало заметное увеличение количества и разнообразия конфликтов между военнослужащими. В них чаще, чем ранее, вступают не только военнослужащие по контракту, но также прапорщики и офицеры. Поэтому нами была поставлена цель провести исследования в воинском коллективе .

Использовав опросник В.Шульца межличностных отношений, установлено, что компонентом психологической совместимости положительные внутригрупповые отношения военнослужащих. Исследованием установлено, что максимальное положительное влияние на психологическую совместимость и эффективность совместной деятельности осуществляют показатели: взаимопонимание - 8,2 балла; согласие с позицией и способами достижения цели по 8,0 балла; взаимоподдержка - 7,9 балла;

дружеские отношения - 7,4 балла; адекватность оценки ситуации - 7,3 балла (рис.2.1).

Ряд 1

8,4

8,2

7,8

7,6

7,4

7,2

^^^^^^^№ Ряд 1

6,8

Рисунок 2.1. Показатели

Основное место среди этих показателей занимает взаимопонимания, которое возникает на основании проявления адекватных желаний, интересов, отношений. Общая адекватность взаимопонимания, как показали результаты, выше в дружеских парах (72%) по сравнению с дружескими (66%) и несовместимыми парами (48%). Важное место в этом компоненте занимает согласие взаимодействующих лиц. Без согласия, хотя бы внешней, невозможна сотрудничество, а во взаимоотношениях возникает несовместимость.

Таким образом, взаимопонимание, взаимоподдержка и согласие являются основными показателями компонента положительные внутригрупповые отношения, уровень развития которых влияет как на совместимость, так и на эффективность совместной деятельности военнослужащих.

Анализ данных исследования по методике Потемкиной определение социально-психологических установок по личностной направленности в мотивационно-потребностной сфере (методика диагностики социальнопсихологических установок личности в мотивационно- потребностной сфере Ф. Потемкиной) обнаружили, что военнослужащие, довольны профессиональной деятельностью, ориентированные на интересную работу и достижения поставленных задач в трудовой деятельности (5,7).

Респонденты способны к проявлению альтруистического поведения (6,88) и самоотверженного труда. Обнаружены почти одинаковые показатели ориентации на свободу и труд (5,62 и 5,54 соответственно) дают возможность предположить, что труд и свобода есть взаимно связанными для военнослужащих - свобода проявляется через труд и наоборот.

Слабо выраженные направленности на власть и деньги (2,65 и 2,74 соответственно) могут толковаться как следствие низкого материального достатка респондентов и определенных социальных стереотипов относительно социальной активности женщин.

Исследование эмоционального компонента потребностной сферы (шкала оценки значимости эмоций Додонова) довольных профессии военнослужащих подтвердило предыдущие результаты о склонности респондентов к альтруистическому поведению, ведь было выявлено, что наиболее эмоционально-положительно военнослужащие переживают ситуации помощи близким людям.

Также они склонны переживать положительные эмоции в ситуациях возможности доказать свою компетентность и значимость, в ситуации признания и восхищения со стороны других, в ситуациях беззаботности и отдыха. Не приносят эмоционального удовольствия ситуации риска, азарта, неопределенности при необходимости узнавать что-то новое и при покупке предметов, коллекционирование чего и тому подобное.

Результаты исследования личностной направленности в мотивационно-потребностной сфере (методика диагностики социально-психологических установок личности в мотивационно-потребностной сфере Ф. Потемкиной) у военнослужащих, стремятся изменить профессиональную деятельность, обнаружили ориентацию респондентов на результат труда (5,98), готовность к проявлению альтруистического поведения (6), стремление к сохранению личностной свободы (5,71) и слабо выражены направленности на власть и деньги (3 и 2,73 соответственно).

Для определения характера межличностных отношений мы использовали методику «Определение деструктивных установок в межличностных отношениях» В. В. Бойко.

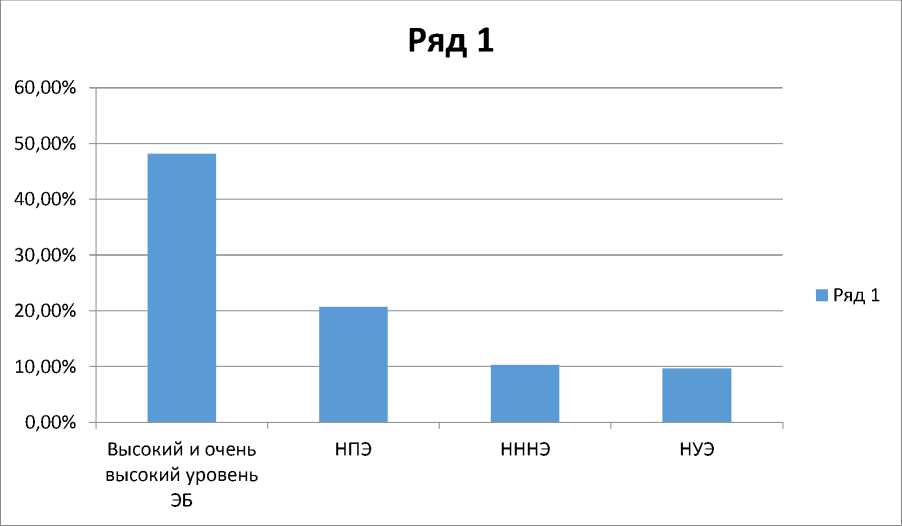

Сведения, полученные тестированием по методике В. Бойко «Диагностика эмоциональных барьеров в межличностном общении» [4]. По результатам тестирования установлено, что переживания собственно ЭБ военнослужащих - распространенное явление. В 48,2% военнослужащих выборки диагностируется общий высокий и очень высокий уровень выраженности эмоциональных препятствий в общении. Среди парциальных ЭБ привлекают к себе особое внимание прогрессирования таких барьеров, как неадекватное проявление эмоций (НПЭ) - 20,7%; негибкость, неразвитость, невыразительность эмоций (НННЕ) - 10,3%; неумение управлять собственными эмоциями (НУЭ) - 9,7% (рис.2.2.).

Рисунок 2.2. Диагностика эмоциональных барьеров в межличностном общении

Высокие показатели имеют шкалы - урчание и отрицательный личный опыт общения с окружающими. То есть такие люди склонны делать выводы об окружающих, опираясь, в большинстве случаев, на негативный опыт из прошлого, что мешает строить нормальные взаимоотношения. Выражена шкала обоснованного негативизма в суждениях о людях. Это говорит о том, что такие лица не скрывают и объективно оценивают некоторые типы людей, а также отдельные стороны в общении.

Список литературы Модальность социальных установок

- Аронсон Э. Социальная психология. Психологические законы поведения человека в социуме. / Аронсон Э., Уилсон Т., Эйкерт Р. -СПб.: ПРАЙМ-ЕВРОЗНАК, 2002. - 560 с.

- Ахметшин Х. М. Военно-уголовное право: Учеб. Серия: Право в Вооруженных силах - консультант. М., 2008 - 384 с.

- Девяткин А.А. Явление социальной установки в психологии ХХ века: Монография / А. А. Девяткин / Калинингр. ун-т. - Калининград, 1999. - 309 с.

- Блюмкин В. А. О чести и достоинстве советского человека. - М., 1974 - 109 с.