Модель для изготовления поясных бляшек «восточного» облика с городища рокот в Смоленской области

Автор: Нефдов В.С., Мурашва В.В.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Статья в выпуске: 222, 2008 года.

Бесплатный доступ

В.С. Нефедов и В.В. Мурашева рассматривает необычную находку, найденную с территории разрушенного курганского кладбища вблизи села Рокот Смоленской области. Кладбище вошло в кластер археологических объектов конца IX-X вв. который также включал городище, одно из крупнейших в Днепре и Двине междуречья. Разнообразные и впечатляющие находки свидетельствуют о многоэтническом и социально стратифицированном характере населения, населявшего городище (включая людей скандинавского происхождения), и контролировали один из самых важных портов на пути от варягов до греков. Артефакт, опубликованный авторами, интерпретируется как матрица дефектов для создания щелевых четырехугольных ленточных креплений или в качестве дефектного литья такого крепления. Известные комплекты ленточных фитингов относятся к тюркскому происхождению; они были довольно широко распространены в Центральной Азии и Восточной Европе с конца VII по XI вв. В соответствии с предложенной интерпретацией авторы полагают, что на территории Смоленской области между Днепре и Двиной в 10 в. некоторые люди носили пояса обсуждаемого типа (что подтверждается находками Гнездова), и даже пытались произвести или ремонтировать их.

Короткий адрес: https://sciup.org/14328413

IDR: 14328413

Текст научной статьи Модель для изготовления поясных бляшек «восточного» облика с городища рокот в Смоленской области

B.C. Нефёдов, В.В. Мурашёва

МОДЕЛЬ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПОЯСНЫХ БЛЯШЕК “ВОСТОЧНОГО” ОБЛИКА С ГОРОДИЩА РОКОТ В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

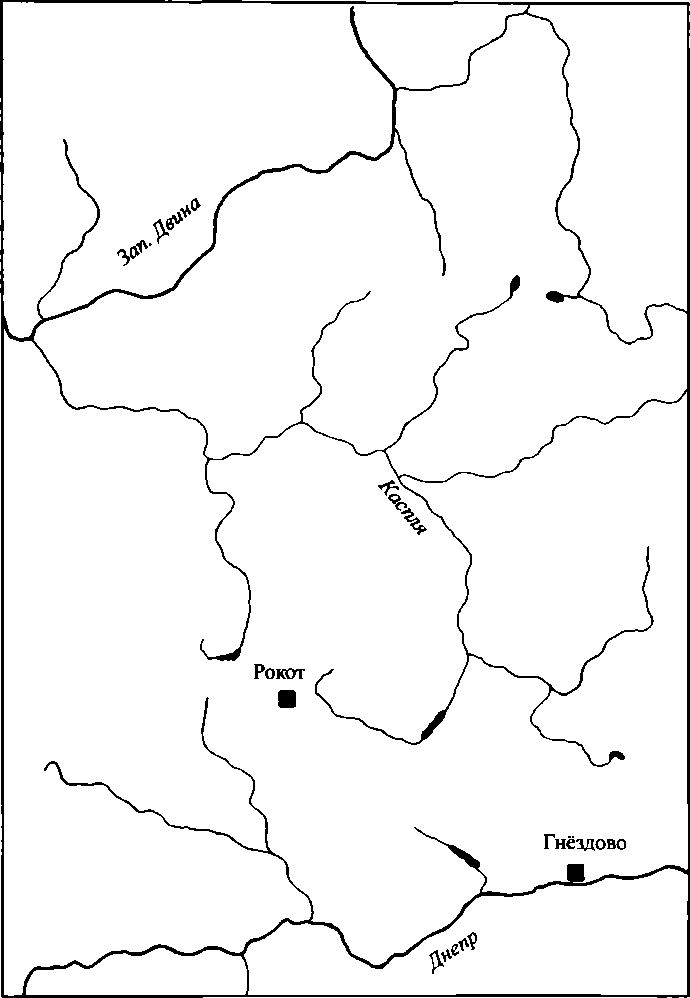

Одним из самых крупных и информативных памятников Смоленского Поднепровья и Подвинья эпохи формирования Древнерусского государства является археологический комплекс у д. Рокот (Руднянский р-н Смоленской обл.), расположенный на водоразделе Днепра и Западной Двины (рис. 1). Комплекс состоит из городища и остатков курганного могильника, занимающих высокую моренную гряду валдайского оледенения в верховьях р. Клёц, впадающей в оз. Каслянское (бассейн р. Западная Двина).

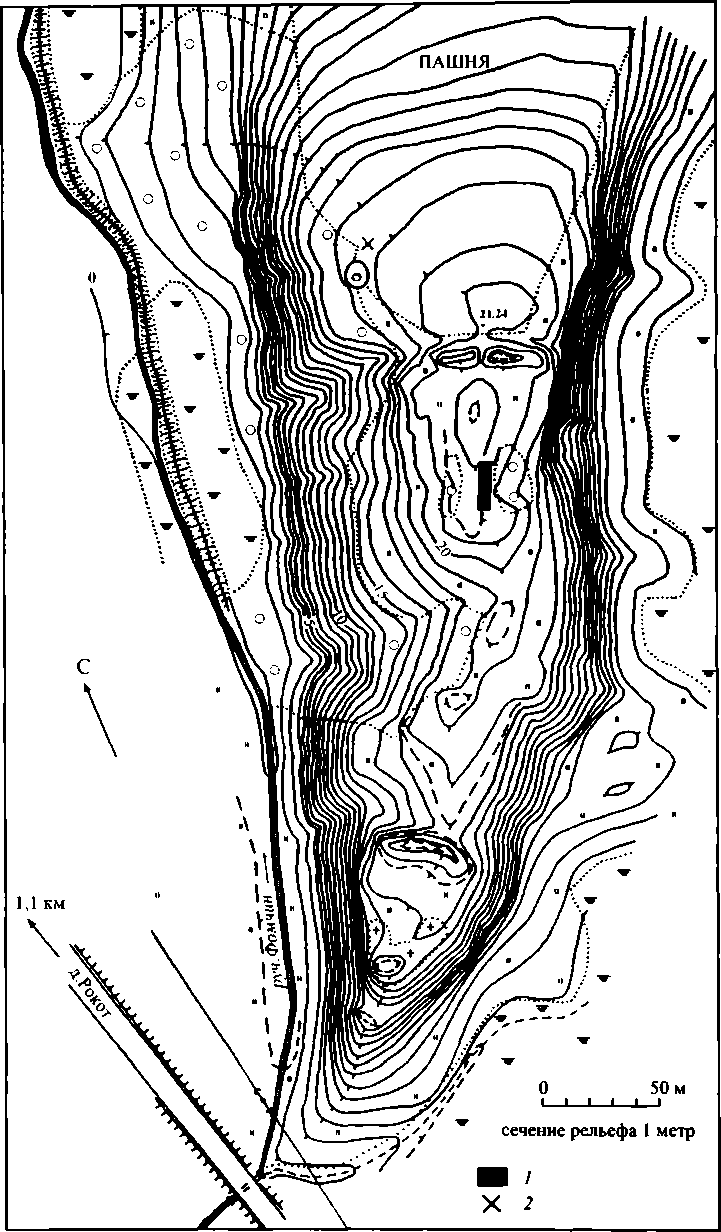

Городище размером около 300 х 40-60 м имеет три площадки, ограниченные четырьмя валами и двумя заплывшими рвами. Первая площадка занимает маленькую мысовую террасу и лишена культурного слоя, вторая, находящаяся в мысовой части гряды, содержит мощные напластования раннего железного века (днепро-двинская культура) и конца I тыс. н.э., на третьей (внешней), наиболее обширной, залегает культурный слой, датируемый только концом I тыс. По-видимому, городище является самым большим по площади укрепленным поселением этого времени в Смоленском Поднепро-вье и Подвинье. Курганный могильник, ныне почти полностью распаханный, находился перед внешними валом и рвом и занимал территорию размерами около 90 х 70 м. Сейчас от него сохранился один курган (рис. 2).

В конце 1930-х годов в разрушаемых курганах были найдены каролингский меч, шлем эпохи викингов, обломки скандинавских фибул, игральная кость и другие предметы {Шмидт, 1983. С. 39; Нефёдов, 1998. С. 253). Некоторые из них поступили в Смоленский музей, но, за исключе ни ем меча, погибли во время Великой Отечественной войны. Позднее памят ник и у д. Рокот обследовались Н.В. Андреевым (1947 г.), В.В. Седовым (1960 г.) и Е.А. Шмидтом (1980 г.) (библиографию см.: Археологическая карта, 1997а.

Рис. 1. Местоположение археологических памятников у д. Рокот

С. 238, 239, № 734, 737; 19976. С. 218, № 737). В 2003 г. В.С. Нефёдов провел небольшие раскопки на внешней площадке городища и сбор подъемного материала на месте распаханных курганов (Нефёдов, 2004). Кроме того, в последние несколько лет частными лицами в результате несанкционированных раскопок на территории городища и курганного могильника было найдено несколько десятков металлических предметов, поступивших на черный рынок и в частные коллекции. Большинство этих вещей нам удалось безвозмездно получить для передачи на музейное хранение и (или) графически зафиксировать, а в ряде случаев приблизительно выяснить места их находок.

Рис. 2. План археологического комплекса у д. Рокот 1 - раскоп 2003 г.; 2 - место находки модели для изготовления бляшек

Среди артефактов, обнаруженных как на городище, так и на территории могильника, выделяются предметы вооружения, снаряжения всадника и верхового коня, так называемый “торговый инвентарь” (в данном случае весовые гирьки и арабские монеты), различные инструменты и другие предметы, связанные с ремесленным производством, в первую очередь с ювелирным делом, а также украшения и детали костюма. Последние можно разделить на три основные культурные группы: скандинавскую, “салтовскую” и местную, характерную в основном для культуры смоленских длинных курганов. Интересны также предметы византийского происхождения: медный фол-лис, превращенный в подвеску, и обломок поливного сосуда. В целом такой набор вещей типичен на данной территории как для раннего Гнездова, так и для некоторых других синхронных памятников, и позволяет предварительно датировать археологический комплекс у д. Рокот концом IX - серединой X в. Выявленные при раскопках остатки построек и керамика подтверждают указанную датировку и позволяют уточнить состав жителей этого поселения.

Очевидно, что население городища в конце I тыс. н.э. было неоднородным как в этнокультурном, так и в социальном отношениях. По всей видимости, это укрепленное поселение входило в состав системы населенных пунктов, контролировавших и эксплуатировавших важнейшие транзитные военно-торговые пути, которые проходили через Смоленское Поднепровье и Подвинье в конце ГХ-Х в. Вероятно, городище у д. Рокот занимало юговосточный край волока, соединявшего исток р. Рутавечь (левый приток р. Каспля) с верховьями р. Клёц, по которой путь шел дальше в направлении Гнездова {Нефёдов, 1997). На противоположном конце волока расположен археологический комплекс последней четверти I тыс. у д. Заозерье, состоящий из городища, селища и курганного могильника (Археологическая карта, 1997а. С. 231, 232, № 707, 709; 19976. С. 217, № 1623; там же библиография).

* * *

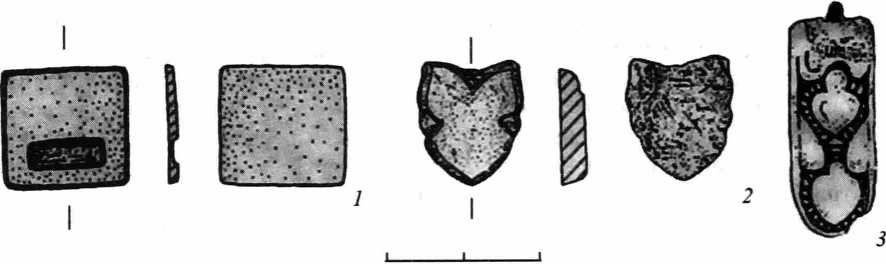

В 2003 г. при сборе подъемного материала на территории распаханного курганного могильника, примерно в 50 м от внешнего вала и рва городища был найден предмет, которому посвящена настоящая работа. Это почти плоская (чуть выпуклая) квадратная литая пластина из медного сплава, размерами 17 х 16 мм, толщиной 1,2 мм, с как бы снятыми по краям фасками. На лицевой стороне пластины сделано углубление прямоугольной формы, размерами 10x3 мм. В нем заметны неровности, оставленные от работы инструментом типа резца (рис. 3, 7). Возможно, они были уже на восковой модели, с помощью которой отливалось это изделие. На лицевой поверхности предмета (но не в углублении) видны светлые пятна, которые могут являться остатками полуды (тонкого слоя олова).

По форме и размерам изделие более всего напоминает прямоугольные поясные бляшки с прорезью в нижней части, хорошо известные в древностях Восточной Европы и Центральной Азии последней трети I тыс. н.э. От готовой бляшки его отличают отсутствие крепежных шпеньков на оборот-

Рис. 3. Первоначальные модели для изготовления поясных бляшек X в. с территории Древней Руси

1 - Рокот; 2 - Гнёздово; 3 - Владимирские курганы ной стороне и бортика по краю, а также не прорезанное до конца отверстие. По нашему мнению, интерпретировать данный предмет можно двояко: это либо первоначальная модель для изготовления поясных бляшек, либо бракованная отливка такой же бляшки. Вместе с тем наличие на изделии прямоугольного углубления, а не отверстия, приводило бы, в случае использования его в качестве первоначальной модели, к отсутствию соответствующих сквозных прорезей как на восковых моделях, так и на готовых бляшках. Иными словами, при помощи этой модели можно было изготавливать только бракованные изделия или приходилось бы каждый раз дорабатывать восковые модели (подробнее о технологии изготовления литых ременных бляшек см. ниже). Поэтому не исключено, что рассматриваемый предмет является недоделанной или бракованной первоначальной моделью.

По мнению В.Н. Добжанского, мода на поясные наборы, состоящие из бляшек прямоугольной и сегментовидной формы с прорезью для продевания подвесных ремешков, возникла в Южной Сибири в конце VII в., в период образования Второго Тюркского каганата (Добжанский, 1990. С. 37). В конце VII-VIII в. эти пояса были широко распространены в Средней Азии, на Средней Волге, в Прикамье и Приуралье (Распопова, 1980. С. 89, рис. 63, 1-7; Мажитов, 1977. С. 22, рис. 5,7; Табл. I, 762, 163; Матвеева, 1997. С. 71, рис. 122, 1, 9, 16-18; Халикова, 1976. Рис. 6, 34,35; 7,21; Голдина, 1985. С. 41, табл. X, 40-45, 47; Голдина, Кананин, 1989. С. 64, 85, рис. 49, 11-14; Голдина, Водолаго, 1990. С. 81, 82, 93, табл. XXX, 2-14,16-24; ХХХП, 72, 74, 76-78, 22-24; XLIV, 3). В салтово-маяцкой культуре и мордовских могильниках они встречаются сравнительно редко и в основном также в комплексах VIII в. (Материалы, 1952. Табл. XXVII, 1; ХХХШ, 5, 7; Плетнёва, 1967. Рис. 44, 44; Комар, 1999. Табл. 3, 27, 22). По-видимому, к началу IX в. мода на поясные наборы этой стилистической группы затухает, однако они продолжали использоваться до XI в. включительно, особенно в Волжской Болгарии (Казаков, 1991. С. 131, рис. 44, 23, 74; 1992. С. 166-167, рис. 60; Полякова, 1996. С. 213, рис. 68, 7). 1

В VHI-IX вв. отдельные экземпляры таких бляшек попадают на территорию будущей Древней Руси, в том числе в Приильменье (селище Прость)

{Носов, Плохое, 2002. С. 174, рис. 5, 10,11) и Верхнее Поочье (городище Су-пруты) (раскопки С.А. Изюмовой; ГИМ. Оп. 2734. № 38). Среди наборных поясных украшений древнерусских памятников X в. прямоугольные бляшки с прорезью встречены в нескольких погребениях Гнездова, Тимерёва и Сяз-ниги (Ленинградская обл.) {Мурашёва, 2000. С. 106, 110, 115, 116). В отличие от экземпляра из Рокота, они имеют стрельчатый выступ в верхней части отверстия. Таким образом, на территории Древней Руси конца I тыс. находки подобных бляшек единичны.

Изготовление ременных бляшек, при всей кажущейся простоте этого вида украшений, являлось сложным многоступенчатым процессом. Все известные древнерусские бляшки изготовлены путем отливки, в результате осуществления определенной последовательности технологических операций {Eniosova, Murasheva, 1999. Р. 1093-1100):

-

1) создание первоначальной модели;

-

2) получение промежуточной глиняной формы;

-

3) получение промежуточных восковых моделей;

-

4) получение одноразовых глиняных форм для литья;

-

5) отливка серии бляшек.

Подобная сложная и многоступенчатая схема характерна не только для Восточной Европы. Считается, что литье с использованием копирования моделей, сложившись в провинциальных римских мастерских первых веков н.э., широко использовалось в эпоху переселения народов и в эпоху викингов {Laszlo, 1972. S. 89-90; Lamm, 1973. Р. 97-111; Jansson, 1985. S. 197-203). Исследователи отмечают, что способ получения первоначальной модели и материал, из которого она могла быть сделана, являются наиболее спорным аспектом всех технологических реконструкций {Ениосова, Сарачева, 1997. С. 298).

Как отмечалось выше, находка из Рокота могла служить или быть задумана именно такой первоначальной моделью. Первоначальная модель использовалась в качестве штампа, который многократно оттискивался в глину для получения углубленной матрицы. Затем на матрицу накладывался тонкий пласт воска и продавливался чем-то мягким. Таким образом, производилась своего рода “штамповка” восковых бляшек. Кроме продавливания воска в форму, можно предположить и другой вариант: воск заливался в форму и сразу же сливался. Застывшая при соприкосновении с формой тонкая восковая пластиночка, повторявшая все особенности матрицы, и могла служить восковой моделью. К каждой модели крепились восковые штифты, затем нижняя глиняная створка заливалась жидкой глиной, формируя вторую створку формы. Штифты могли получаться и благодаря отверстиям, сделанным в подсохшей второй створке с помощью шила. Подтверждением подобной сложной реконструкции изготовления ременных накладок является факт расположения штифтов у бляшек одной серии в разных местах {Мурашёва, 2000. С. 11).

Первоначальные модели ювелирных изделий - довольно редкая находка на раннесредневековых памятниках. Можно отметить модели из свинцово-оловянных сплавов из Рибе (Дания) {Ениосова, Сарачева, 1997. С. 299) и ме- таллические модели-штампы, представленные в материалах Волжской Болгарии (Полякова, 1996. С. 165-166, рис. 59, 1-15). На территории Древней Руси X в. нам известны еще две находки первоначальных моделей для изготовления ременных украшений.

Одна из них происходит из депаспортизованного материала Владимирских курганов (раскопки А.С. Уварова; ГИМ. Оп. 59. № 356) и превращена в подвеску (рис. 3, 3). Полное отсутствие следов крепежных штифтов и бортика (как и у находки из Рокота) заставляет предположить, что пластина являлась металлической моделью для изготовления ременных наконечников. Подобные наконечники зафиксированы на селищах Волжской Болгарии, среди марийских древностей и относятся к Волжско-Болгарской традиции изготовления ременных украшений (Мурашёва, 2000. С. 37).

Вторая модель найдена в культурном слое Центрального Гнёздовского селища (раскопки В.В. Мурашёвой, 2003 г.) (рис. 3, 2). Она происходит из района очага, связанного с ювелирным делом и кузнечной обработкой железа. Модель изготовлена из розового шифера и воспроизводит сердцевидную бляшку с каплевидными выступами по краю. Бляшки подобного облика также относятся к Волжско-Болгарской традиции и обнаружены во Владимирских курганах (Мурашёва, 2000. С. 26-27), Волжской Болгарии (Казаков, 1991. С. 134, рис. 44, 27), древностях цнинской и сурской мордвы IX-XI вв. (Материальная культура, 1969. Табл. 4, 9; Винничек, 2003. С. 375, рис. 1, 33-35). Находка модели бляшки из шифера является прекрасным подтверждением предложенной реконструкции технологии изготовления ременных украшений.

Если предложенная нами интерпретация находки из Рокота верна, то это позволяет предположить, что в конце IX-X вв. на Руси и, в частности, в Смоленском Поднепровье и Подвинье были люди, которые не только носили редкие для этой территории наборные пояса “тюркской” стилистической группы, но и пытались изготавливать их на месте.

Список литературы Модель для изготовления поясных бляшек «восточного» облика с городища рокот в Смоленской области

- Археологическая карта России, 1997а. Смоленская область. М. Ч. 1.

- Археологическая карта России, 1997б. Смоленская область. М. Ч. 2.

- Винничек В.А., 2003. Ременные накладки из цветных металлов с Верхнесурских средневековых поселений//Археология восточноевропейской лесостепи. Пенза.

- Голдина Р.Д., 1985. Ломоватовская культура в Верхнем Прикамье. Иркутск.

- Голдина Р.Д., Водолаго Н.В., 1990. Могильники неволинской культуры в Приуралье. Иркутск.

- Голдина Р.Д., Кананин В.А., 1989. Средневековые памятники верховьев Камы. Свердловск.

- Добжанский В.Н., 1990. Наборные пояса кочевников Азии. Новосибирск.

- Ениосова Н.В., Сарачева Т.Г., 1997. Средневековое ювелирное ремесло Европы: основные аспекты истории изучения//Древности Евразии. М.

- Казаков Е.П., 1991. Булгарское село X-XIII вв. низовий Камы. Казань.

- Казаков Е.П., 1992. Культура ранней Волжской Болгарии (этапы этнокультурной истории). М.

- Комар А.В., 1999. Предсалтовские и раннесалтовский горизонты Восточной Европы (вопросы хронологии)//Vita Antiqua. Кипв. № 2.

- Мажитов Н.А., 1977. Южный Урал в VII-XIV вв. М.

- Матвеева Г.И., 1997. Могильники ранних болгар на Самарской Луке. Самара.

- Материальная культура средне-цнинской мордвы VIII-XI вв., 1969. Саранск.

- Материалы по истории Мордвы VIII-XI вв., 1952. Моршанск.

- Мурашёва В.В., 2000. Древнерусские ременные наборные украшения (X-XIII вв.). М.

- Нефёдов В.С., 1997. Смоленское Поднепровье и путь "из варяг в греки" в IX-X вв.//XIII конференция по изучению истории, экономики, литературы и языка Скандинавских стран и Финляндии: Тез. докл. М.; Петрозаводск.

- Нефёдов В.С., 1998. Городища X в. и начало "окняжения" территории Смоленского Подвинья//Новгород и Новгородская земля. История и археология: Мат. науч. конф. Новгород. Вып. 12.

- Нефёдов В.С. 2004. Исследования в Смоленской области//АО 2003 г.

- Носов Е.Н., Плохов А.В., 2002. Новые исследования в Ильменском Поозерье//Ладога и ее соседи в эпоху средневековья. СПб.

- Плетнёва С.А., 1967. От кочевий к городам//МИА. № 142.

- Полякова Г.Ф., 1996. Изделия из цветных и драгоценных металлов//Город Болгар: Ремесло металлургов, кузнецов, литейщиков. Казань.

- Распопова В.И., 1980. Металлические изделия раннесредневекового Согда. Л.

- Халикова Е.А., 1976. Больше-Тиганский могильник//СА. № 2.

- Шмидт Е.А., 1983. Древнерусские археологические памятники Смоленской области. М. Ч. 2.

- Eniosova N.V., Murasheva V.V., 1999. Manufacturing Techniques of Belt and Harness Fittings of 10th Century AD//Journal of Archaeological Science. № 26.

- Jansson I., 1985. Ovala spannbucklar. En studie av vikingatida standarsmycken med utgaangspunkt fran Bjorko-fynden. Uppsala.

- Lamm K., 1980. Early Medieval Metalworking on Helgo in Central Sweden//British Museum Occasional paper. London. N 17.

- Laszlo G., 1972. L'art des Nomades. Budapest.