Модель формирования нефтегазоносности в отложениях терригенного девона южных районов Пермского края

Автор: Кожевникова Е.Е.

Журнал: Вестник Пермского университета. Геология @geology-vestnik-psu

Рубрика: Геология, поиски и разведка нефтяных и газовых месторождений

Статья в выпуске: 4 (33), 2016 года.

Бесплатный доступ

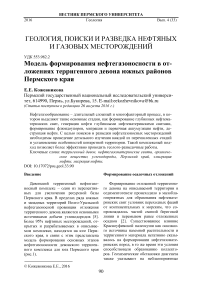

Нефтегазообразование - длительный сложный и многофакторный процесс, в котором выделяют такие основные стадии, как формирование глубинных нефтема-теринских свит, генерация нефти глубинными нефтематеринскими свитами, формирование флюидоупоров, миграция и первичная аккумуляция нефти, деструкция нефти. С целью поисков и разведки нефтегазоносных месторождений необходимы проведение детального изучения каждой из перечисленных стадий и установление особенностей конкретной территории. Такой комплексный подход позволяет более эффективно проводить геолого-разведочные работы.

Терригенный девон, нефтегазоматеринские свиты, органическое вещество, углеводороды, пермский край, эмиграция нефти, миграция нефти

Короткий адрес: https://sciup.org/147201000

IDR: 147201000 | УДК: 553.982.2 | DOI: 10.17072/psu.geol.33.90

Текст научной статьи Модель формирования нефтегазоносности в отложениях терригенного девона южных районов Пермского края

Девонский терригенный нефтегазоносный комплекс – один из перспективных для увеличения ресурсной базы Пермского края . В пределах ряда южных и западных территорий Волго-Уральской нефтегазоносной провинции отложения терригенного девона являются основными источниками добычи углеводородов [5]. Более 95% нефтяных месторождений, открытых и разрабатываемых в описываемом комплексе, находятся на юге Пермского края, в связи с этим представлена модель формирования основных этапов нефтегазоносности девонского терригенного комплекса для юга Пермского края (рис.1).

Формирование осадочных отложений

Формирование отложений терригенного девона на описываемой территории в седиментогенезе происходило в малоблагоприятных для образования нефтематеринских свит условиях переходных фаций от континентальных к морским, что сопровождалось частой сменой береговой линии и перемывом ранее отложенных осадков [2]. Существовавшее влияние Красноуфимской палеосуши как основного источника наземной растительности и терригенного материала негативно сказывалось на формировании нефтегазоматеринских пород, в то же время эти условия способствовали образованию коллекторов. Геохимические обстановки диагенеза также указывают на неблагоприятные

условия для формирования нефтематеринских свит в связи с окислением большей части органического вещества еще на ранних стадиях литогенеза. Мощность терригенного девона на изучаемой территории севера Башкирского свода и

Рис.1. Модель формирования нефтегазоносности терригенного девона

прилегающих районов равномерно уменьшается от 75 до 6 м в направлении с запада на восток и юго-восток. Сокращение комплекса происходит за счет постепенного выпадения из разреза живетских, пашийских и уменьшения мощности ти-манских отложений. Структуры, выделяемые по кровле терригенного девона, имеют постседиментационное тектоническое происхождение, отмечается связь между положением кровли вендских и тиманских отложений, которая является следствием формирования современного структурного плана за счет движений фундамента, что привело к одновременному подъему или погружению как ти-манских, так и нижележащих вендских отложений.

Формирование глубинных нефтегазоматеринских свит

Формирование нефтематеринских свит девонского нефтегазоносного комплекса осложнялось особенностями окислительно-восстановительной обстановки в диагенезе, что привело к формированию незначительного объема глинистой составляющей. Самым существенным показателем наличия нефтематеринских свит является плотность содержания органиче- ского вещества (Qов) в породах, по данному критерию можно судить о промышленном потенциале генерации углеводородов в отложениях [4]. Проведен расчет плотности современного содержания органического вещества Qов в породах по формуле

QQB = Cорг H d 107 , где

C орг – среднее (или средневзвешенное) содержание углерода в породах, %;

H – толщина нефтегазоматеринских пород, км;

d – плотность горных пород, г/см3.

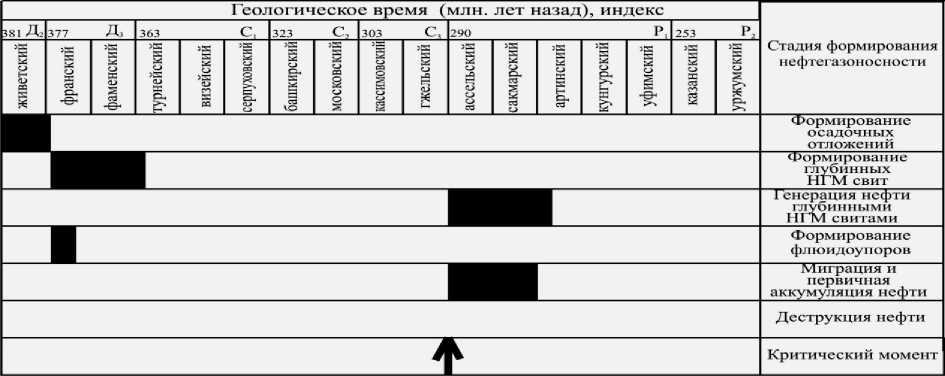

По рассчитанным данным построена схематическая карта распределения плотности органического вещества (рис.2).

Плотность генерации нефти, рассчитанная современным объемно-генетическим методом с учетом типа органического вещества и степени его катагене-тического преобразования, оказалась низкой для всех изученных разрезов – менее 64 тыс. т/км2. Плотность эмиграции нефти составляет от 0,1 до 2,0 тыс. т/км2, что значительно ниже критического пре- дела, требуемого для аккумуляции углеводородов.

Полученные данные указывают на невозможность пород изучаемого комплекса генерировать нефть в объемах, приводящих к формированию залежей углеводородов. Сопоставления биомаркеров и изотопного состава углерода нефтей терригенного девона и органического вещества вмещающих пород показали отсутствие генетического родства [1].

Изучение химического состава и анализ биомаркеров нефтей данного комплекса указывают на происхождение углеводородов в основном из обогащенных сапропелевым органическим веществом нефтематеринских свит. Генетическая корреляция нефтей терригенного девона

Рис. 2. Схематическая карта распределения плотности органического вещества в породах терригенного девона. 1 – скажины; 2 – изолинии плотности ОВ, тыс. т/км2; зоны: 3 – нефтематеринские свиты; зоны: 4 – отсутствия нефтематеринских свит; 5 – отсутствия материнских пород

и верхнедевонско-турнейского комплекса свидетельствует об их генетическом сходстве. В связи с этим сделан вывод, что породы верхнедевонского комплекса являются источником нефтей терригенного девона. Формирование нефтегазоматеринских свит верхнедевонско-турнейских отложений началось со среднефранского века. На рассматриваемой территории начиная с тиманского времени произошло углубление осадочного бассейна, начиная с саргаевского времени шло глубоководное осадконакопление, начали закладываться некомпенсированные впадины Камско-Кинельской системы. Во впади- нах накапливались известково-глинистобитуминозные осадки, обогащенные органическими остатками. В доманиковое время тектоническая обстановка сохранилась, но произошло усиление морской трансгрессии, седиментационный бассейн углубился, что привело к накоплению кремнисто-глинисто-карбонатных отложений, в последующем битуминозных, имеющих так называемый «доманико-вый» тип. На протяжении всей верхнедевонской эпохи шло образование отложений, обогащенных органическими остатками, в основном морского происхождения, с этим периодом и связано формиро- вание нефтематеринских свит нефтей терригенного девона.

Генерация углеводородов

Генерация углеводородов на всей территории края (по литературным источникам и по данным моделирования ОАО «КамНИИКИГС») началась в раннепермскую эпоху, когда нефтематеринские свиты вступили в главную зону нефтеобразо-вания, температуры пласта в это время превышали 600С. Необходимо отметить, что на юге Пермского края выделяются две зоны генерации с различными условиями, это центральная и восточная. По материалам Т.В. Карасевой и других исследователей, центральная часть соответствует подстадии катагенеза МК 1 и только небольшая восточная зона характеризуется МК 2 , что и является причиной улучшений свойств углеводородов в восточном направлении, так как чем выше стадия катагенеза при генерации нефтей, тем лучше ее свойства.

Флюидоупоры

Наличие плотных непроницаемых пород - флюидоупоров является необходимым условием для существования залежей углеводородов. Принято считать, что для пород терригенного девона региональной покрышкой служат глинистые породы тимана, но хорошими экранирующими свойствами обладают и породы доманикового горизонта. При этом четких параметров покрышки, гарантирующих сохранность залежи на всем времени ее существования, в литературе не описано. Одним из показателей качества покрышек может служить состав газа Так, в газах терригенного девона наблюдается некоторое увеличение метана в направлении к Предуральскому прогибу, вероятно, в этом же направлении улучшаются изолирующие свойства покрышки.

Миграция и аккумуляция

Известно, что эмиграция и миграция углеводородов начинаются практически одновременно с периодом генерации. В данном случае этот процесс связан с раннепермской эпохой.

Вероятно, эмиграция углеводородов и формирование залежей связаны с вертикальной и субвертикальной миграцией вниз из зоны генерации в вышележащем комплексе. Поскольку, как известно (С.Г. Неручев и др., 2007), давление в уплотняющихся материнских породах при генерации нефти и газа превышает гидростатическое, обычно свойственное коллекторам, то часть генерированных углеводородов эмигрирует вниз по разрезу - в подстилающие коллекторские толщи. Диапазон такой эмиграции обычно незначителен, однако до 1/3 образовавшихся нефтей и газов может сосредоточиваться в толщах, лежащих ниже нефтегазогенерирующих пород. Такой вариант предлагается в последней официально утвержденной инструкции по оценке ресурсов углеводородов объемно-генетическим методом [3]. Не случайно значительное количество выявленных залежей в терригенном девоне обнаружено непосредственно под тиман-ской покрышкой. Вероятно, по описанному механизму сформировались залежи осевой зоны Камско-Кинельской системы впадин, в этой зоне из-за мощных толщ доманикитов шла генерация углеводородов повышенной интенсивности, а значит, и существовало наибольшее давление. К тому же именно в этом районе залежи расположены только в тиманских породах, непосредственно у подошвы нефтегазоматеринских свит, эти месторождения отличаются и отсутствием залежей вверх по разрезу. Данная особенность связана с отсутствием коллекторов в отложениях верхнего девона и карбона, так как во время формирования Камско-Кинельской системы впадин осевая зона характеризовалась максимальным прогибом, где шло отложение глинистых, битуминозных пород и отсутствовали рифы, типичные ловушки углеводородов. Условия литогенеза терригенного девона, напротив, способствовали отложению песчаников.

Деструкция нефти

Нефти терригенного девона не подвергались тепловой деструкции, все имеющиеся данные отвергают вступление пород в подстадию МК 4 и выше.

Критический момент

В процессе нефтегазоформирования существует так называемый критический момент – начало генерации углеводородов – и важно, чтобы к этому времени в комплексе уже существовали ловушки и флюидоупоры. Соблюдение данного условия необходимо для формирования залежей и месторождений нефти и газа.

Заключение

Представленная модель основных этапов формирования нефтегазоносности терригенного девона на юге Пермского края является результатом длительной, тщательной обработки, обобщения и анализа геолого-геохимической информации. Полученные результаты принципиально меняют подходы к проведению поисковых геологоразведочных работ в девонском терригенном комплексе на юге Пермского края.

Список литературы Модель формирования нефтегазоносности в отложениях терригенного девона южных районов Пермского края

- Карасева Т.В., Кожевникова Е.Е. О генезисе нефтей девонских терригенных отложений севера Урало-Поволжья//Геология и полезные ископаемые Западного Урала: матер. юбил. конф., посвященной 80-летию геол. ф-та и 95-летию Перм. ун-та/гл. ред. Р.Г. Ибламинов; Перм. гос. нац. исслед. унт. Пермь, 2011. С. 15-17.

- Кожевникова Е.Е. Влияние условий седиментогенеза и диагенеза на формирование нефтематеринских пород и свит в терригенном девоне на юге Пермского края//Геология в развивающемся мире: матер. VI науч.-практ. конф. студ., асп. и молодых ученых с междунар. участием: в 2 т./отв. ред. Е.Н. Батурин; Перм. гос. нац. исслед. ун-т. Пермь, 2013. Т.1. С. 237-241.

- Методическое руководство по количественной и экономической оценке ресурсов нефти, газа и конденсата России. ВНИГНИ. М., 2000. 189 с.

- Родионова К.Ф. Органическое вещество и нефтематеринские породы девона Волго-Уральской нефтегазоносной области. М., 1967. 367 с.

- Соснин Н.Е., Гецен Н.Г. Геолого-геохимическая характеристика девонских терригенных отложений в Удмуртской Республике//Вестник Пермского университета. Геология. 1999. Вып.3. С. 154-160.