Модель государственно-частного партнерства для подготовки авиационных специалистов

Автор: Донина О.И., Кузнецов А.В., Кузнецов Ю.В.

Журнал: Симбирский научный Вестник @snv-ulsu

Рубрика: Психология и педагогика

Статья в выпуске: 1 (19), 2015 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается модель государственно-частного партнерства для подготовки авиационных специалистов.

Модель, государственно-частное партнерство, авиационное образование, гражданская авиация

Короткий адрес: https://sciup.org/14114060

IDR: 14114060

Текст научной статьи Модель государственно-частного партнерства для подготовки авиационных специалистов

В современных условиях повышается роль государственно-частного партнерства в совершенствовании отечественного авиационного образования. Создается новая инфраструктура образования — Авиационные учебные центры (АУЦ) гражданской авиации, которые в полной мере смогут участвовать в организации практического обучения студентов авиационных вузов, летного и инженерно-технического состава.

В гражданской авиации России функционируют 119 коммерческих авиапредприятий, из которых около 15 авиакомпаний выполняют более 80 % объема перевозки пассажиров. Негосударственные партнеры имеют собственные инвестиционные ресурсы и готовы вложить их в развитие отечественной системы подготовки кадров [4].

Авиационное образование включает в себя большой комплекс весьма специфических областей подготовки:

-

— авиационная техника — конструкции самолетов, вертолетов, других летательных аппаратов плюс технология производства, сборки и испытаний;

-

— силовые установки летательных аппаратов, а также технологическое обеспечение сборки, производства и испытаний;

-

— авионика — приборы, системы ориентирования и навигации, бортовое радиооборудование, бортовые вычислительные комплексы;

-

— прикладные науки — механика, математика, физика и т. д.

Для моделирования региональных и национальных систем авиационного образования необходимо рассмотреть основные факторы, влияющие на процессы, происходящие в сфере подготовки авиационных специалистов в современных условиях глобализации и смены поколений авиационной техники.

Первым и, безусловно, основным фактором, влияющим на все процессы, происходящие в отрасли, является глобализация. Доминирование на рынке авиационной техники (АТ) нескольких крупных производителей ( Boeing , Airbus и др.) унифицирует требования ко всем составляющим авиационной транспортной отрасли — от процессов обслуживания пассажиров до процессов технической эксплуатации, включая и требования к обучению авиационных специалистов. Неслучайно большинство требований и рекомендаций Федеральной авиационной администрации США ( FAA ), которые являются стандартом для большинства неевропейских стран, и требований Европейской объединенной авиационной администрации ( JAA ) в значительной части совпадает. Указанное обстоятельство существенно ограничивает национальные механизмы контроля, оставляя им функции локального мониторинга соответствия национальных процессов более общим наднациональным [3, с. 15].

Вторым фактором влияния на развитие авиационной транспортной отрасли являются процессы денационализации авиационных ком- паний, которые если еще и не завершились полностью, то имеют устойчивую тенденцию к развитию. Снимая с себя ответственность за организацию процессов авиационных перевозок, государство фактически не отвечает и за подготовку специалистов для авиационной отрасли. Даже не отстраняясь полностью от этой проблемы, государственные структуры теряют чувствительность к быстрым изменениям авиационного рынка, что усиливает разрыв между реальным спросом и предложением в этой сфере [5].

Третьим фактором, имеющим определяющее влияние на рассматриваемый процесс, является переход на новые технологии разработки и производства авиационной техники, связанные как с широким использованием компьютерноориентированных технологий в самой авиационной технике, так и на этапе ее создания и изготовления, а также с переходом на новые материалы и технологии, используемые в процессе производства АТ (композиты, интеллектуальная авионика и др.). При этом с рынка уходят самолеты предыдущих поколений, которые интенсивно заменяются новыми поколениями техники [7]. А это, в свою очередь, создает проблемы перестройки для технического персонала, имеющего высокую квалификацию для традиционных технологий, но требующего принципиально нового переучивания под АТ нового поколения.

Еще в большей степени переход на АТ нового поколения создает проблемы педагогическому составу учебных центров. Педагоги авиационных вузов и учебных центров являются высококлассными специалистами, часто имеющими ученые степени в сфере авиации или в родственных технических областях, но находящимися, как правило, в старшей возрастной группе. При этом отсутствие прямых контактов между производителями АТ и центрами обучения создает все более увеличивающийся разрыв между реальными потребностями авиационного бизнеса и уровнем подготовки выпускаемых для него специалистов.

В настоящее время в западном мире функционирует единая классификация профессий технических специалистов для гражданской авиации и авиационной промышленности. Существуют стандартные отраслевые требования к профессиональной подготовке технических специалистов, на которые должны ориентироваться авиационно-технические учебные заведения [1, 6].

По тематике и глубине изучения дисциплин различаются три уровня подготовки основных групп технических специалистов:

-

— научно-исследовательской работой в конструкторских бюро и испытательных центрах проектируемых летательных аппаратов, разработкой технологических процессов производства авиатехники на индустриальных предприятиях аэрокосмической промышленности занимаются инженеры-конструкторы новой авиационной техники ;

-

— организацией и контролем качества выполнения технического обслуживания авиатехники в процессе ее летной эксплуатации в авиакомпаниях занимаются инженеры по техническому обслуживанию авиатехники. Основой их практического обучения являются прикладные технические дисциплины и все операции техобслуживания. Кроме того, в сферу их обязанностей входит организация труда, снижающая риски влияния человеческого фактора;

-

— важным и многочисленным компонентом контингента авиационных специалистов выступают авиационные механики , их руками исполняется техническое обслуживание и ремонт авиатехники. От их знаний и опыта зависит очень многое: оперативность технического обслуживания, безопасность полетов, а значит, и рентабельность авиакомпаний. Их профессиональная подготовка включает практическое обучение на основе разъяснения физических принципов работы авиатехники, ее узлов и агрегатов.

Инженеры-конструкторы новой авиационной техники — специалисты первой группы — элита инженерных профессий, подготовка и обучение которой осуществляется в специализированных университетах, имеющих тесные связи и финансируемых компаниями, производящими авиационную технику. Инженеры по техническому обслуживанию авиатехники и авиационные механики — специалисты второй и третьей групп — готовятся для работы на авиационных предприятиях. Их сфера деятельности находится в законодательном поле Европейского агентства по безопасности полетов ( EASA ). Минимальные требования к их технической грамотности и практическим умениям содержатся в отраслевом стандарте EASA . Контроль над соблюдением этого стандарта Европейской комиссией возложен на национальные авиационные администрации. Авиационно-технические учебные заведения Европы должны, безусловно, поддерживать требования данного стандарта.

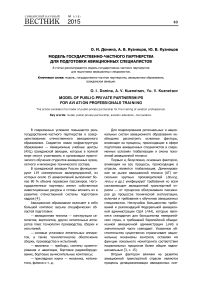

В настоящее время основной проблемой при подготовке авиационных специалистов является, во-первых, отсутствие видения взаимосвязи всех факторов, а во-вторых, отсутствие структур, осуществляющих контроль и управление указанным процессом в целом. Безусловно, наиболее эффективной моделью является создание единой национальной системы подготовки технических кадров для авиации. Однако проблема заключается в том, что государство в современных условиях не способно эффективно выполнять функции адекватного отслеживания изменений требований рынка, с одной стороны, а также эффективно осуществлять адаптацию к этим требованиям модели образования авиационных специалистов с использованием существующих традиционных государственных образовательных институтов — с другой. В этих условиях наиболее эффективной моделью авиационного образования может являться государственно-частное партнерство (PPP — Public Private Partnership) [3, с. 19]. Разделение сфер ответственности между участниками процесса в этом случае может быть проиллюстрировано рисунком 1.

|

Public ۰Обеспечение создания инфраструктуры обучения; ۰Лицензирова-ние специалистов; ۰Минимальный государственный заказ |

Private ۰Адаптивные учебные программы; ۰Педагогический персонал; ۰Современная эксплуатационная база авиакомпаний и центров MRO |

Partnership ۰Современный лицензированный авиационный специалист; ۰Конкуренто-способная авиационная отрасль; ۰Региональное лидерство |

Рис. 1. Модель государственно-частного партнерства для подготовки авиационных специалистов (Public — Private — Partnership)

Модель системы подготовки авиационных специалистов должна включать следующие составляющие: академическую, технологическую, эксплуатационную, нормативную, а также должна учитывать расположение и техническое оснащение, необходимые для профессиональной подготовки авиационного специалиста.

Для этого авиационное образовательное учреждение должно иметь достаточную компетенцию, опыт и интеллектуальные ресурсы для разработки учебных программ, подготовки преподавателей и организации учебного процесса [2, с. 11—13]. Необходимо также иметь учебную базу на территории аэропорта для прохождения студентами практики по техническому обслуживанию самолетов (регламентные работы на различных системах самолета, запуск двигателей, монтаж-демонтаж агрегатов и др.). Для этого необходимы учебные мастерские, в которых студенты могут обучаться различным видам металлообработки, сварки, термообработки, клепки, пайки и т. д. Необходимо создавать авиаремонтные участки, где параллельно техническому обслуживанию компонентов самолета смогут проходить производственную практику студенты. Для этого необходимо предусмотреть планирование отдельных рабочих мест (например, тренажеры) для практикующихся студентов. Студенты должны научиться самостоятельно изготовлять компоненты авиационной металлоконструкции, работать с композиционными материалами, испытывать и достигать нужных характеристик отдельных агрегатов или блоков, проводить методами неразрушающего контроля проверочные тесты [3, с. 19—20].

Только совместная целенаправленная деятельность этих структур способствует взаимодействию академического образования с практической подготовкой будущих авиационных специалистов, а упор в сторону практической или теоретической деятельности обусловливает подготовку как специалистов-исполнителей (авиамехаников), так и специалистов-руководителей (инженеров). В итоге система профессиональной подготовки кадров создает потенциал обучающимся для реализации себя в авиационной отрасли на любом уровне своих склонностей и способностей: от авиационного механика до инженера по эксплуатации и ремонту авиатехники. Таким образом, появляется возможность дальнейшего профессионального роста, например, авиамеханик может достичь уровня инженера, а инженер — уровня инженера-конструктора (при условии продолжения образования).

Авиакомпании также должны разработать процедуры участия студентов в линейном техническом обслуживании самолетов, при этом необходимо создавать условия, обеспечивающие не только безопасность полетов, но и самостоятельную деятельность студентов как активных субъектов образовательного процесса. Авиакомпании должны определить несколько наиболее ответственных авиамехаников на роль инструкторов практического обучения, причем система контроля качества авиакомпании должна привлекать студентов к разработке отдельных процедур контроля.

Кроме того, администрация авиационных компаний должна принимать участие в стандартизации образовательного процесса и его экзаменации, с тем чтобы весь учебный процесс находился под контролем САА, а дипломы выпускников института признавались в качестве под- тверждающих документов об успешном прохождении Part-66 Basic Course для технических специалистов категорий А и В [2, с. 11—13].

Сегодня есть все возможности для организации авиационно-технического обучения нового типа. Негосударственные партнеры имеют собственные инвестиционные ресурсы и готовы вложить их в развитие системы подготовки кадров. Важнейшими вопросами являются координирующая роль государства и модель финансирования инфраструктуры авиационного учебного процесса, включая выделение земельных площадок для развития учебного авиационного центра на территории аэропорта. И то, насколько реально государство заинтересовано в достижении собственных амбиций доминирования на региональном рынке авиационных услуг, будет определять и степень его участия в указанных процессах [3, с. 21].

Как уже отмечалось, важным фактором влияния на состояние авиационной отрасли является интенсивное развитие частных компаний. При этом государственные структуры порой не успевают отслеживать быстрые изменения авиационного рынка, взаимодействия его с системой подготовки специалистов, что усиливает разрыв между реальным спросом и предложением в этой сфере. Кроме того, существенно влияет на процессы развития авиационной отрасли стремительный переход на новые технологии разработки и производства авиационной техники, связанные с созданием компьютерноориентированных технологий при проектировании и производстве авиационной техники (композиты, интеллектуальная электроника и т. д.). А это в свою очередь создает проблемы перестройки знаний, умений и навыков летного и технического персонала, имеющего высокую квалификацию, но требующего принципиального переучивания и переподготовки под авиационную технику нового поколения [2].

Однако проблема заключается в том, что государство в современных условиях не способно эффективно выполнять функции адекватного отслеживания изменений требований рынка, с одной стороны, а также эффективно осуществлять адаптацию к этим требованиям профессиональной подготовки авиационных специалистов с использованием существующих традиционных государственных образовательных институтов — с другой.

При интенсивном развитии частных компаний в основу модели отечественного авиационного образования может быть положена идея о государственно-частном партнерстве. Только совместная целенаправленная деятельность организаций-партнеров будет способствовать взаимодействию академического образования с практической подготовкой будущих авиационных специалистов. В результате такая интегрированная система профессиональной подготовки кадров создает возможность дальнейшего профессионального роста основных групп авиационных специалистов.

Другими словами, через обеспечение создания инфраструктуры образования с гарантированной системой лицензирования специалистов при минимальном государственном заказе (создание системы грантов для авиационных учебных центров) со стороны авиационной администрации посредством разработки адаптивных учебных программ, при наличии высокоподготовленного педагогического персонала с современной эксплуатационной базой со стороны негосударственных авиационных учебных центров, государство получит современного лицензированного специалиста, способного применить свои знания и опыт в различных сферах деятельности авиации России.

Авиационные центры имеют достаточный опыт, организационно-методические, научнотеоретические, технологические, интеллектуальные и практические ресурсы для разработки учебных планов и программ, совершенствования образовательного процесса. Кроме того, у них есть возможности для создания авиаремонтных участков, где параллельно техническому обслуживанию компонентов авиационной техники студенты смогут проходить производственную практику. Для этого необходимо предусмотреть планирование производственных участков и отдельных рабочих мест (например, тренажеров) для практикующихся студентов. Сотрудники авиационно-технической базы (АТБ) должны быть подготовлены и допущены к учебному процессу в качестве инструкторов практического обучения. Ими разрабатываются процедуры участия студентов летных и инженернотехнических специальностей в техническом обслуживании авиационной техники, не ограничивающие самостоятельность студентов, но гарантирующие безопасность производственной практики. Руководители подразделений АТБ несут ответственность за организацию процедур контроля над операциями, к которым привлекаются студенты. Руководство Авиационного учебного центра (АУЦ) должно оказывать содействие в стандартизации учебного процесса и экзаменации студентов, с тем чтобы весь учебный процесс находился под ее контролем, а ди- пломы выпускников вузов признавались в качестве подтверждающих документов об успешном прохождении практического обучения в АУЦ ГА.

АУЦ — структурное подразделение Ульяновского высшего авиационного училища гражданской авиации (УВАУ ГА), образованного на базе старейшего в нашей стране учебного заведения гражданской авиации: Школы высшей летной подготовки (ШВЛП) — Центра ГА СЭВ — Центра ГА (ИПК); создан в 2004 году на базе факультета повышения квалификации (ФПК) и переподготовки авиаспециалистов (ПАС), продолжает и развивает зародившиеся много лет назад традиции [4]. АУЦ УВАУ ГА имеет необходимую учебно-лабораторную базу, высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав для качественного проведения учебного процесса. В нем ежегодно проходят обучение около 1500 человек авиационного персонала РФ и зарубежных стран. Начальник АУЦ — Лачинов Олег Леонидович, кандидат технических наук, почетный работник высшего профессионального образования РФ.

В январе 2007 года в структуре АУЦ УВАУ ГА созданы две кафедры: «Повышения квали фикации и переподготовки авиаспециалистов (ПК и ПАС)» и «Специальной подготовки авиа специалистов (СПАС)» . В структуре кафедры ПК и ПАС созданы цикловые комиссии: летной эксплуатации воздушных судов и воздушной навигации (ЛЭВСиВН); воздушных судов и авиационных двигателей (ВСиАД); авиационного и радиоэлектронного оборудования (АиРЭО). В структуре кафедры СПАС созданы учебные курсы: курсы подготовки для выполнения поле тов на местных воздушных линиях (МВЛ) ; курсы подготовки бортпроводников и персонала служб организации перевозок; курсы подготовки спе циалистов отрасли, обеспечивающих безопас ность полетов; курсы подготовки частных пило тов и пилотов коммерческой авиации; курсы подготовки государственных инспекторов граж данской авиации РФ. В сентябре 2011 года в структуре АУЦ УВАУ ГА создан Центр подго товки специалистов по авиатопливообеспече- нию (Центр АТО).

Во исполнение приказа Федерального агентства воздушного транспорта от 20 октября 2008 года № 413 «О мерах по исполнению распоряжения Правительства Российской Федерации от 04 февраля 2008 года № 109-р» 29 июля 2009 года внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) о реорганизации в форме присоединения ФГОУ СПО «Краснокутское летное училище гражданской авиации» (ККЛУ ГА), ФГОУ СПО «Омский летнотехнический колледж гражданской авиации имени А. В. Ляпидевского» (ОЛТК ГА) и ФГОУ СПО «Сасовское имени Героя Советского Союза Тарана Г. А. летное училище гражданской авиации» (СЛУ ГА) к ФГОУ ВПО «Ульяновское высшее авиационное училище гражданской авиации (институт)» и создании на их базе филиалов: «Краснокутское летное училище гражданской авиации» (местонахождение филиала — Российская Федерация, Саратовская область, г. Красный Кут, директор филиала — Караман Александр Анатольевич); «Омский летнотехнический колледж гражданской авиации имени А. В. Ляпидевского» (местонахождение филиала — Российская Федерация, г. Омск-103, Авиагородок, директор филиала — Якуш Анатолий Игнатьевич); «Сасовское имени Героя Советского Союза Тарана Г. А. летное училище гражданской авиации» (местонахождение филиала: Российская Федерация, Рязанская область, г. Сасово, Авиагородок, директор филиала — Смольников Евгений Вильевич) [4].

В сентябре 2011 года АУЦ УВАУ ГА прошел очередную сертификацию на соответствие Федеральным авиационным правилам «Сертификация авиационных учебных центров» (ФАП-23) и в мае 2012 года получил Свидетельство (Сертификат) АУЦ № 05 от 04.05.2012. 20 сентября 2011 года руководителем Росавиации А. В. Нерадько утвержден «Перечень государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) находящимися в ведении Федерального агентства воздушного транспорта федеральными государственными, федеральными казенными и федеральными автономными учреждениями в качестве основных видов деятельности (с изменениями и дополнениями) в целях формирования государственного задания». В соответствии с данным Перечнем ФГОУ ВПО «Ульяновское высшее авиационное училище гражданской авиации» может реализовывать дополнительные профессиональные образовательные программы для федеральных государственных служащих, работников федеральных учреждений и иных категорий граждан в соответствии с законодательством Российской Федерации. В настоящее время Авиационный учебный центр (АУЦ) как структурное подразделение УВАУ ГА продолжает и развивает зародившиеся много лет назад традиции, ведет большую работу по организационно-методическому, учебно-методическому и информационному обеспечению учебного процесса в своих структурных подразделениях, реализующих образовательные про- граммы подготовки специалистов авиационной отрасли [4].

Таким образом, авиационные учебные центры гражданской авиации (АУЦ ГА) имеют достаточную компетенцию, опыт и интеллектуальные ресурсы для разработки учебных программ и организации учебного процесса, в полной мере могут участвовать в организации практического обучения студентов авиационных вузов, летного и инженерно-технического состава. Высокоподготовленный летно-инструкторский состав АУЦ способен обучить студентов летных факультетов как в плане первоначальной летной подготовки, так и переподготовки пилотов. Существующая учебная база при сертифицированных АУЦ создает возможность студентам «вживую» постигать летное мастерство, операции техобслуживания самолета. Важным является создание авиаремонтных участков, где параллельно техническому обслуживанию самолета студенты могут проходить производственную практику. Для этого необходимо предусматривать в планировке производственных участков отдельные рабочие места (тренажеры) для практикующихся студентов. Сегодня есть все возможности для организации летного и авиационно-технического обучения нового типа. Негосударственные партнеры имеют собственные инвестиционные ресурсы и готовы вложить их в развитие системы подготовки кадров. Важнейшим вопросом является координирующая роль государства и модель финансирования инфраструктуры авиационного учебного процесса.

-

1. Дмитриев В. И. Об эффективности деятельности учебных заведений гражданской авиации России : докл. на выездном заседании Коллегии Федерального агентства воздушного транспорта (г. СПб., 28 октября 2009 г.). URL:

-

2. Загорский Н. М. Применение Общего основного содержания в процессе профессиональной подготовки диспетчерского и технического персонала аэронавигации // Состояние и перспективы подготовки авиационных специалистов : тр. Междунар. науч.-практ. конф. Рига, 2008. С. 11—13.

-

3. Кузнецов А. В. Ретроспективный анализ становления и развития профессионального образования летчиков в России : моногр. Ульяновск : Центр Гарт, 2012. 96 с.

-

4. Кузнецов Ю. В. Проблемы и перспективы высшего авиационного образования в России // Вестн. Чувашского ун-та. Гуманитарные науки. 2013. № 1. С. 115—118.

-

5. Логачев В. П. Об основных требованиях к подготовке инженерно-технического персонала гражданской авиации в свете реализации Болонской декларации // Состояние и перспективы подготовки авиационных специалистов : тр. Междунар. науч.-практ. конф. Рига, 2008. С. 45—47.

-

6. Оборин Е. А. Применение процедур ИКАО к организации обучения авиационных специалистов // Состояние и перспективы подготовки авиационных специалистов : тр. Междунар. науч.-практ. конф. Рига, 2008. С. 55—59.

-

7. Delivering pilot quality. Flight International, March 3—10, 2008, p. 7, 14, 29.

Список литературы Модель государственно-частного партнерства для подготовки авиационных специалистов

- Дмитриев В. И. Об эффективности деятельности учебных заведений гражданской авиации России: докл. на выездном заседании Коллегии Федерального агентства воздушного транспорта (г. СПб., 28 октября 2009 г.). URL: http://www.svavia.ru.

- Загорский Н. М. Применение Общего основного содержания в процессе профессиональной подготовки диспетчерского и технического персонала аэронавигации//Состояние и перспективы подготовки авиационных специалистов: тр. Междунар. науч.-практ. конф. Рига, 2008. С. 11-13.

- Кузнецов А. В. Ретроспективный анализ становления и развития профессионального образования летчиков в России: моногр. Ульяновск: Центр Гарт, 2012. 96 с.

- Кузнецов Ю. В. Проблемы и перспективы высшего авиационного образования в России//Вестн. Чувашского ун-та. Гуманитарные науки. 2013. № 1. С. 115-118.

- Логачев В. П. Об основных требованиях к подготовке инженерно-технического персонала гражданской авиации в свете реализации Болонской декларации//Состояние и перспективы подготовки авиационных специалистов: тр. Междунар. науч.-практ. конф. Рига, 2008. С. 45-47.

- Оборин Е А. Применение процедур ИКАО к организации обучения авиационных специалистов//Состояние и перспективы подготовки авиационных специалистов: тр. Междунар. науч.-практ. конф. Рига, 2008. С. 55-59.

- Delivering pilot quality. Flight International, March 3-10, 2008, p. 7, 14, 29.