Модель кластера и алгоритм системной координации его развития как средство повышения информационной и экономической безопасности

Автор: Лисин Дмитрий Сергеевич, Ириков Валерий Алексеевич

Журнал: Спецтехника и связь @st-s

Статья в выпуске: 5-6, 2012 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14967130

IDR: 14967130

Текст статьи Модель кластера и алгоритм системной координации его развития как средство повышения информационной и экономической безопасности

Толчок для разработки излагаемых далее алгоритмов дала потребность в решении государственно важной проблемы, связанной с остановкой роста грузопотока портово-транспортного комплекса (ПТК) Дальнего Востока (ДВ). Это стало «узким местом», останавливающим рост производства экспортопригодной продукции предприятиями Восточной Сибири (ВС) и ДВ, объемы которой могли бы увеличиться за 4 года в 3-4 раза ( примерно на 500 млрд руб.). Из-за этого кратно снижаются возможные темпы роста ВРП ВС и ДВ в целом, упускается возможность прекращения миграции с побережья остродефицитного на ДВ работоспособного населения.

Таким образом, решение проблемы обеспечения кратного увеличения грузопотока ПТК ДВ является одной из главных «точек роста» ВС и ДВ .

Предпринимаемые для решения этой проблемы меры (в т.ч. государственные) улучшения конечных результатов пока не дают. Это означает, что почти по всем инвестиционным проектам и другим мерам риски неполучения результатов очень высоки (близки к 100%). Анализ показывает, что в портах ДВ управление рисками, экономической и информационной безопасностью как система отсутствует, что одной из главных причин неудач является локальный, частный характер мер, тогда как проблема явно является комплексной.

Таким образом, в качестве основной меры, компенсирующей и предотвращающей существующие риски получения результата, необходима конкретизация системного подхода и механизмов взаимовыгодной координации развития тесно взаимосвязанных организаций, связанных с развитием портов (группы таких организаций получили название кластеров).

Соответственно для решения сформулированной выше проблемы целесообразно использовать возможности кластерного подхода [1-3], дающего заметные результаты за рубежом, но пока не используемого в практике развития российских портов. Полное из- ложение материалов по решению проблемы приводится в работе [4].

В статье основное внимание уделяется конкретизации и развитию модели портового кластера на основе модификации модели и алгоритма системной оптимизации [5]. Делается предварительная оценка инновационного потенциала развития и практических результатов применительно к порту Ванино, показывающая возможность решения пока неразрешимой проблемы обеспечения кратного роста грузопотока ПТК ДВ.

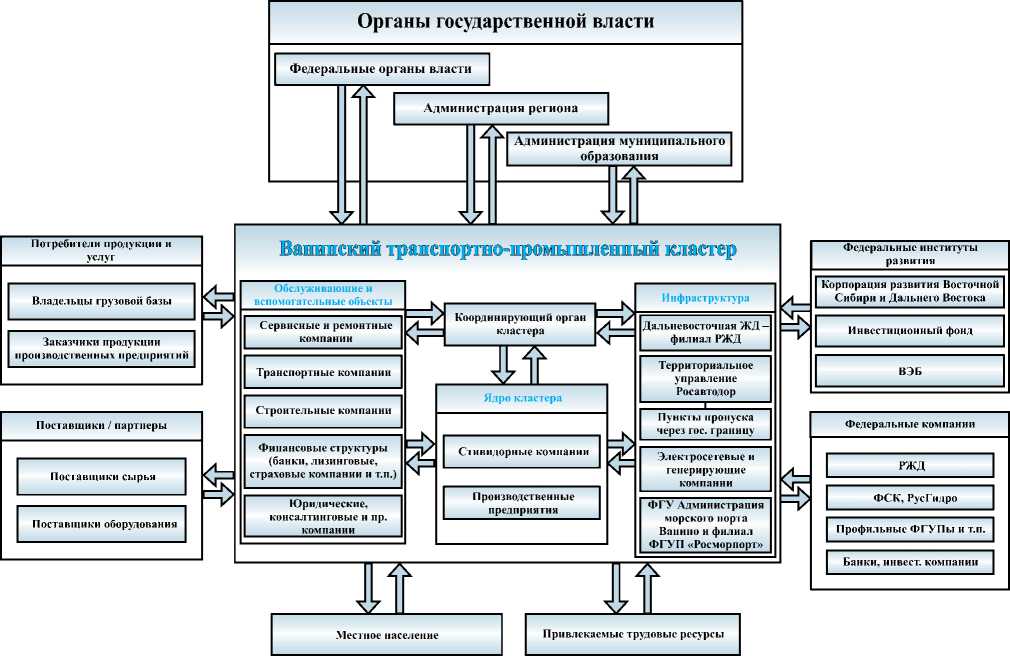

Структурная модель портового кластера

Достаточно полная структурная модель Ванинского портового кластера (ПК) приведена на рис. 1 . Под кластером в данном случае понимается [1] «территориально локализованная, обособленная в отрасли группа предприятий, сочетающая формальную самостоятельность и внутреннюю конкуренцию с кооперацией, наличием единого центра и системы сервисных услуг, цель функционирования которой заключа-

Рис. 1. Структурная модель Ванинского портового кластера

ется в реализации наиболее эффективным способом ключевых компетенций территории присутствия и достижение синергетических эффектов от взаимосвязанного и взаимодополняющего функционирования».

Участники портового кластера: грузоотправители и грузополучатели; стивидорные (обеспечивающие перевалку грузов в порту) компании с их терминалами; портовое хозяйство (склады, услуги и т.п.); флот (перевозчики); железная дорога; энергетические компании; администрация территории пребывания порта; администрация соответствующего субъекта федерации. Основные факторы, приводящие к целесообразности создания участниками кластера механизмов координации и общего координирующего органа: ♦ бессмысленность и опасность наращивания пропускной способности отдельным, не являющимся «узким местом» участником ПК, ведущего к очень большим инвестициям при отсутствии прироста грузопотока, что создает высокий риск убыточности (компенсирующая риск мера – со- здание механизма управления, гарантирующего согласование и оперативное обеспечение одинаковых пропускных способностей участников во времени);

♦ отсутствие таких механизмов управления и управленцев у большинства участников кластера, причем, если с управлением не справится хотя бы один участник, то остановятся в развитии и понесут крупные убытки все участники ПК (мера - создание организации-координатора).

Вывод: необходимо создание меха низма и органа, системно и взаимо выгодно координирующего развитие участников кластера и управляющего инновационным развитием портового кластера в целом .

Задачи создания механизма координации портового кластера

Основные задачи:

-

1 согласование интересов различных участников социально-экономического развития территории присутствия;

-

2 повышение конкурентоспособности кластера на региональном, федеральном и мировом уровне;

-

3 координация проектов развития инфраструктуры;

-

4 координация относящихся к территории и отрасли федеральных, региональных и муниципальных целевых программ;

-

5 управление распределением общих наиболее дефицитных ресурсов;

-

6 создание условий для привлечения и адаптации дополнительных трудовых ресурсов.

Основное назначение (цель создания)

Получение дополнительной выгоды (системного, синергетического эффекта) за счет формирования и координации реализации работ, взаимовыгодных для участников ПК. Обеспечивающая достижение поставленной цели организация-координатор описана в работе [4]. Далее рассмотрим только определяющие ее деятельность алгоритмы координации.

Рассматриваются следующие оптимизационные задачи.

Задача 1. Обеспечить целевой прирост грузопотока порта с минимальными затратами.

Задача 2. Максимально увеличить суммарный грузопоток кластера в целом при ограниченных ресурсах.

Алгоритмы координации

Рассмотрим три алгоритма, решающих эти задачи.

Алгоритм 1. Традиционное проектирование портового комплекса.

Этот алгоритм дает решение по достижению цели, результат которого является базой для сравнения с результатами предлагаемых алгоритмов.

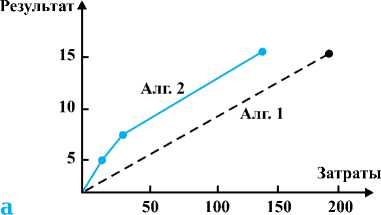

Алгоритм 2. Системная координация развития участников портового кластера.

Этот алгоритм предотвращает риски за счет устранения причин их возникновения (исключения нерезультативных по росту грузопотока затрат участников, оптимизации «расшивки узких мест») и повышает эффективность затрат.

Практическое применение этого алгоритма способно обеспечить:

-

1 рост грузопотока на 10 - 15% (перелом сложившейся негативной тенденции отсутствия роста грузопотоков портов ДВ);

-

2 одновременное снижение затрат на единицу прироста грузопотока на 15 -20%.

Алгоритм 3. Инновационное развитие портового кластера.

Этот алгоритм включает Алгоритм 2 (являющийся инновацией в управлении развитием кластера) с добавлением по каждому участнику кластера оценки, активизации и использования его инновационного потенциала [6, 7]. Расчеты показывают, что использование инноваций может удвоить результаты Алгоритма 2.

Описание Алгоритма 1

Шаг 1. Определение минимально возможного срока Тmin достижения проектного (целевого) грузопотока по формуле Tmin = max {Ti} , 1 ≤ i ≤ n . Здесь n – число организаций – участников кластера, Ti – длина критического пути комплекса работ по выходу на проектную мощность i -го участника.

Шаг 2. Расчет суммарных затрат, требуемых для выхода на проектный объем грузопотока.

5=Ё5, i=l где Si – затраты i-го участника; Si = δiΔГi ; Гi - требуемый прирост (до проектного уровня) грузопотока i-го участника; δi удельные затраты денежных средств на единицу этого прироста.

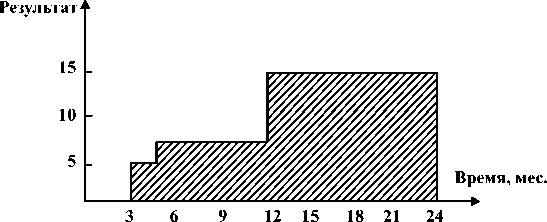

Шаг 3. Расчет конечного результата и затрат в динамике (в предположении равномерного выполнения каждого комплекса работ за время Tmin ).

Шаг 4. Оценка эффективности затрат (конечный результат/затраты): а) за год;

-

б) за два года.

Описание Алгоритма 2 (системная координация)

Шаг 1. Соизмерение состояния организаций-участников (переделов) по единому показателю пропускной способности (в тоннах в год перевалки грузового потока через терминалы).

Шаг 2. Сопоставление и ранжирование организаций – участников кластера по их пропускной способности Пi ; i = 1,2…n .

П 1 > П 2 > П 3 > … > П n-1 > П n .

Шаг 3. Выделяется самое «узкое место»

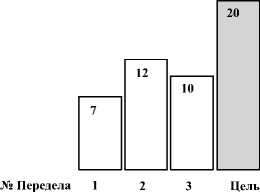

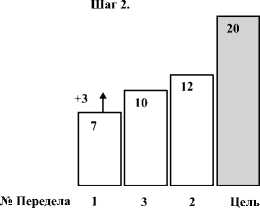

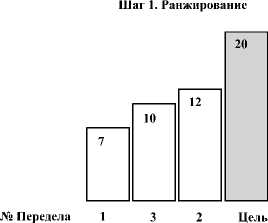

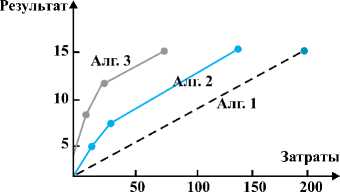

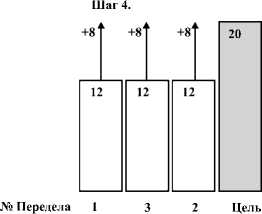

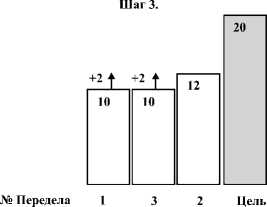

Пn = min {Пi}, 1 < i ΔПn = Пn-1 - Пn. Формируется первая очередь работ по увеличению пропускной способности n-го участника на величину ΔПn, определяются необходимые для этого затраты и время. Шаг 4. Аналогично рассматривается (n-1)-й участник. Определяется минимально необходимый прирост его пропускной способности ΔПn-1 и формируется его первая очередь работ, определяются их продолжительность и затраты. Одновременно на эту же величину ΔПn-1 увеличивается пропускная способность n-го участника (c дополнением соответствующих работ, сроков и затрат) и т.д. Общий i-й шаг. Рассматривается i-й участник, определяется ΔПi и на эту величину увеличивается одновременно пропускная способность i-го и всех рассмотренных ранее (i-1, i-2, … n-1, n) участников. Алгоритм заканчивает работу за n шагов. Этот алгоритм дает [5] оптимальное решение Задачи 1 (достижение цели с минимальными затратами), а при незначительной модификации - и Задачи 2 (максимум результата при ограниченных затратах). Описание Алгоритма 3 (системная координация и инновационный потенциал) Шаг 1. Соизмерение состояния участников по единому показателю пропускной способности в тоннах за год (т/год) конечных терминалов. Шаг 2. Параллельная автономная оценка инновационного потенциала [6] каждого участника. Ранжирование инновационных проектов по их эффективности (результатi / затратыi) с приоритетом более эффективного проекта. Строится зависимость «затраты – результат (прирост пропускной способности)». Шаг 3. Замена по каждому участнику постоянных удельных затрат δi на куcочно-постоянные и линейной зависимости «затраты – результаты» на кусочно–линейную зависимость, полученную на шаге 2. Общий i-й шаг. Выполнение n раз общего i-го шага Алгоритма 2 с выбором на каждом шаге наиболее эффективного проекта данного участника и удалением его из списка. Иллюстрация работы алгоритмов на конкретном примере В данной статье ограничимся иллюстрацией на примере порта с одним стивидором и одним терминалом. Его основной рабочий процесс включает три производственных передела: 1 терминал – конечный передел технологии работы порта, на котором осуществляется перевалка грузов с суши на морской транспорт и определяется конечный результат – объем грузопотока; 2 портовое хозяйство, обеспечивающее работу терминала необходимым комплексом услуг (в примере ограничимся складом); 3 подъездные пути и разгрузочно-погрузочный комплекс. Рис. 2. Результаты работы Алгоритма 2 Исходные данные 1 Пусть имеется угольный терминал с пропускной способностью 7 млн т/ год. Фактическая его загрузка (грузопоток) – 5 млн т/год. Угольная компания – грузоотправитель ставит цель четырехкратного увеличения объема грузопотока до 20 млн т/год, что потребует увеличения грузопотока на 15 млн т/год и пропускной способности терминала с 7 до 20 млн т/год, т.е. на 13 млн тонн. Удельные затраты на наращивание 1 млн тонн составляют 6 единиц (в качестве условной единицы может быть принято 100 млн руб.), полная продолжительность работ по увеличению пропускной способности – 9 месяцев. 2 Пропускная способность специализированного склада - 12 млн т/год, которую требуется нарастить до 20 млн т/год (т.е. на 8 млн тонн) Удельные затраты – 4 ед., продолжительность 3 месяца. 3 Пропускная способность подъездных путей и разгрузочно-погрузочного комплекса 10 млн т/год, требуется прирост на 10 млн т/год. Удельные затраты на прирост 8 ед. Полная продолжительность инвестиционного проекта – 6 месяцев. 4 При этом конечный результат в любой момент времени определяется переделом с минимальной пропускной способностью. Возможно наращивание пропускных способностей по частям (очереди выполнения инвестиционных проектов). Требуется обеспечить выход порта на проектную мощность 20 млн т/год и максимизировать конечный результат – суммарный прирост объема грузопотока: а) за первый год; б) за два года. Алгоритм 1 (традиционного проектирования инвестпроектов) Шаг. 1.1. Соизмерение результатов по переделам по их пропускной способности в млн т/год. Шаг 1.2. Определение минимально возможного срока Тmin выхода на проектную мощность Tmin = max (9, 3, 6) = 9 месяцев. Шаг. 1.3. Расчет суммарных затрат Зс = З1 + З2 + З3 = = 6×13 + 4×8 + 8×10 = 78 + 32 + 80 = = 190 ед. При равномерном параллельном выполнении работ интенсивность суммарных затрат в месяц 190/9 = 21,1 ед./мес. Шаг 1.4. Расчет результата (прироста объема грузопотока). а) за первый год 0,25×15=3,75 млн тонн; б) за два года 3,75 + 15=18,75 млн тонн. Шаг 1.5. Расчет эффективности затрат (результат/затраты) а) за первый год 100×3,75/190 = 2%; б) за два года 100×18,75/190 = 9,8%. Алгоритм 2. (системной координации в кластере) Шаг 2.1. Сопоставляются и ранжируются пропускные способности каждого передела: 1) 7; 2) 12; 3) 10. Ранжирование: 1 (7), 3 (10), 2 (12). Шаг 2.2. Устраняется самое «узкое место» - вводится первая очередь терминала с дополнительной пропускной способностью 3 млн т/год (до 10) за 3 месяца (прирост всего 5 млн т/год), затраты 18 ед. Шаг 2.3. Одновременно наращиваются на 2 млн т/год с 10 до 12 пропускные способности терминала и подъездных путей, дополнительные затраты 28 ед., дополнительная продолжительность 1,5 мес. Шаг 2.4. От 12 до 20 (на 8 млн т/год) наращиваются пропускные способности всех трех переделов, дополнительные затраты 144 ед., продолжительность 4,5 месяца. Шаг 2.5. Расчет результата (прироста объема грузопотока). Начиная с 10-го месяца – это те же значения, что и в предыдущем алгоритме, но до этого получены дополнительные результаты в период до 9 месяцев: ♦ за первый год: 5×0,25×2 + 7×0,125×3=2,5 +2,6 = 5,1 ♦ за два года: 5,1 + 3,75 + 15 = 23,85 Эффективность инвестиций за первый год (первой очереди 13%, второй очереди 9,2%), кратно выше, чем в первом алгоритме. За два года эффективность 13,1%, т.е. тоже выше в 1,5 раза. Алгоритм закончил работу с выходом в тот же срок на ту же целевую величину пропускной способности (20 млн т/год), но с кратно большей эффективностью. Из рис. 2а видно, что при решении Задачи 1 Алгоритмом 2 требуемый конечный результат (рост грузопотока на 15 ед.) достигается с меньшими затратами. При решении Задачи 2 (при ограничении на затраты) дает максимальный результат, например, при затратах 50 ед., результат (и эффективность этих затрат) почти вдвое выше по сравнению с результатом Алгоритма 1. Рис. 3 иллюстрирует основную идею Алгоритма 2, содержательная простота которой делает его основой практической координации работ участников кластера. Цифры в столбцах соответствуют пропускным способностям переделов (участников). Алгоритм 3. (системная координация и инновационный потенциал) Отличается от Алгоритма 2 заменой фиксированных удельных затрат проектов на переменные удельные затраты, сниженные за счет реализации сле- Исходные условия Рис. 4. Сравнение результатов работы алгоритмов удельных затрат на 1% этого прироста в 2 - 3 раза по сравнению с традиционными инвестпроектами. 3 За счет инноваций в управлении. Ожидаемые результаты: прирост пропускной способности на 10 - 15% при снижении удельных затрат на 1% этого прироста в 10 - 20 раз по сравнению с традиционными инвестпроектами. За счет этих инноваций потенциально возможен рост пропускной способности каждого передела примерно в 1,5 раза при многократном снижении удельных затрат на единицу прироста. Дополнительные результаты Алгоритма 3 при использовании инноваций видны на рис. 4. Рис. 3. Схема работы Алгоритма 2 Возможные за 2013 - 2017 гг. практические результаты дующих дополнительных инновационных проектов, реализуемых каждым участником ПК. 1 За счет оптимизации и рационализации начатых традиционных инвестпроектов. Ожидаемые дополнительные результаты: прирост пропускной способности на 3 - 5% при снижении удельных затрат на 1% прироста на 10 - 15%, сроков реализации на 15 - 20%; 2 За счет интенсификации и модернизации производства. Ожидаемые результаты: прирост пропускной способности на 25 - 30% при снижении Рост объемов грузопотока по Ванинскому порту примерно в 3,5 раза, что соответствует приросту выручки от экспорта примерно на 100 млрд руб. Тиражирование по другим портам ДВ может увеличить результат в 5 - 6 раз.

Список литературы Модель кластера и алгоритм системной координации его развития как средство повышения информационной и экономической безопасности

- Яшева Г.А. Кластерная политика в повышении конкурентоспособности национальной экономики: методика формирования./Государственное управление. Электронный вестник, 2007. -Выпуск № 11.

- Dr Mark Wickham. Regional Economic Development: Exploring the «Role of Government» in Porter’s Industrial Cluster Theory. CRIC Cluster conference. Beyond Cluster -Current Practices & Future Strategies Ballarat, 2005. -June 30-July 1.

- Методические рекомендации по реализации кластерной политики в северных субъектах Российской Федерации: Материалы Совета Федерации./под ред. В.Я. Стрельцова. -М., 2008.

- Лисин Д.С. Развитие Ванинского портового кластера. Аттестационная работа на соискание высшей профессиональной степени DBA, АНХ, 2012.

- Ириков В.А., Тренев В.Н. Распределенные системы принятия решений. -М.: Наука, 1999.

- Балашов В.Г., Ириков В.А. Технологии повышения финансового результата. -М.: МЦФЭР, 2009.

- Ириков В.А., Новиков Д.А., Тренев В.Н. Целостная система государственно-частного управления инновационным развитием как средство удвоения темпов выхода России из кризиса и посткризисного роста. -М.:ИПУ РАН, 2010.