Модель кластеризации производителей при ограниченности предложения на товарном рынке

Автор: Лобова С.В., Понькина Е.В., Маничева А.С.

Журнал: Вестник Алтайской академии экономики и права @vestnik-aael

Рубрика: Экономическая теория

Статья в выпуске: 4 (22), 2011 года.

Бесплатный доступ

Рассмотрена модель рассредоточенного, мультиагентного продуктового рынка при кластеризации производителей в условиях ограниченности предложения. Приведены результаты вычислительных экспериментов по модели (на примере зернового рынка) при варьировании климатических и экономических факторов.

Математическое моделирование, рассредоточенный рынок, товарный рынок

Короткий адрес: https://sciup.org/142178612

IDR: 142178612

Текст научной статьи Модель кластеризации производителей при ограниченности предложения на товарном рынке

С развитием экономических реформ в России одно из центральных мест в дискуссии, посвященной их стратегии и тактике на региональном уровне, занимает вопрос о новых, более прогрессивных формах региональной экономики, к которым среди прочих относится кластеризация. Кластеры представляют собой сочетание (синтез) системного подхода, теории территориальноотраслевых комплексов, сетевых принципов организации производства, а также концепций экономического «ядра» и «полюсов роста», что в совокупности позволяет рассматривать кластер как форму межорганизационного взаимодействия.

Кластерный тип взаимодействий субъектов товарного рынка характеризуется: наличием предприятий-лидеров, определяющих долговременную хозяйственную, инновационную и иную стратегию; территориальной локализацией основной массы хозяйствующих субъектов-участников кластера; устойчивостью связей хозяйствующих субъектов-участников кластера, доминирующим значением этих связей для большинства участников; долговременной координацией взаимодействия участников кластера в рамках его бизнес-программ и стратегических целей [1].

В основе функционирования кластеров лежит дуальность организационно-экономических отношений предприятий-участников – кооперация и конкуренция. Объединение предприятий в кластер предполагает их последующее взаимодействие, в ходе которого образуются различные взаимосвязи:

-

1) управленческие: прямые (стратегическое планирование, логистика, риск-менеджмент, продвижение и т.п.) и обратные координационные связи (мониторинг, оценка, контроль);

-

2) организационные: проведение ярмарок, выставок, разработка и сопровождение совместных проектов, проведение совместных семинаров и дискуссий, обеспечение кадровой подготовки и переподготовки;

-

3) производственные: трансакционные связи, субконтрактация, аренда основных производственных фондов, совместное пользование производственными ресурсами (центры коллективного пользования, центры прототипирования и промышленного дизайна и т.д.);

-

4) информационные: информационная диффузия (маркетинговая информация, ноу-хау и т.д.), трансфер технологий, осуществление НИОКР;

-

5) финансовые: распределение налоговой нагрузки между участниками кластера, совместное финансирование проектов, взаимное кредитование и займы.

В ходе постоянных малых конфликтов (конкурентная борьба внутри кластера) кластер как система (упорядоченная совокупность участников и отношений между ними) в целом оптимизируется и повышает свои возможности для участия в более глобальной конкуренции.

Таким образом, отличие кластера от других форм экономических объединений, таких как ассоциация, корпорация, концерн и т.д., заключается также в том, что компании кластера не идут на слияние, а создают механизм взаимодействия, позволяющий им сохранить статус юридического лица и при этом сотрудничать друг с другом с целью достижения экономического симбиоза и, как следствие, получения конкурентных преимуществ по сравнению с другими субъектами хозяйствования.

В основу рассматриваемой модели кластеризации производителей, работающих на конкретном рассредоточенном, мультиагентном товарном рынке, в условиях ограниченности предложения положены результаты работ Е.В. Понькиной, А.С. Маничевой, А.В. Боговиз, С.В. Лобовой, Н.М. Оскорбина [2; 3].

В процессе моделирования приняты следующие положения и допущения: а) рассматриваются сделки купли-продажи на локальном товарном рынке; б) предполагается полная информированность участников рынка; в) рассматривается рынок одного продукта ( n -ого продукта); г) перепродажа продукции между участниками рынка отсутствует; д) объем предложения ограничен; е) рассматривается существенно рассредоточенный товарный рынок; ж) производители объединяются в кластер для совместного продвижения и выступления «единым фронтом» на рынке своей продукции с целью обеспечения собственных интересов по цене и получения желаемого результата по рентабельности.

Математическая модель. Пусть на рынке какого-либо продукта ( n -ого продукта) присутствуют J переработчиков ( j = 1,…, J ) и I производителей сырья для n -ого продукта ( i = 1,… I ), рассредоточенных в пространстве. При этом издержки, связанные с транспортировкой и реализацией продукции i- м производителем на рынок j , существенно влияют на уровень прибыли от производства и реализации n -ого продукта и формируют матрицу R = ( r.. ), r.. ^ 0.

Производитель i , обладая производственным потенциалом Х i , исходя из объема производства продукции xi формирует предложение в объеме xij на каждом территориально удаленном, локальном товарном рынке (рынок n -ого продукта) j ( j = 1,…, J ), которое зависит от соотношения привлекательности закупочной цены cj и издержек транспортировки и сбыта rij , т.е. xij = xij ( cj , rij ).

Цель функционирования производителя i заключается в оптимальном распределении пред- ложения продукции по локальным товарным рынкам, рассредоточенным в пространстве, обеспечивающем получение максимума прибыли от производства и реализации:

J

£(c, x) = Z(cj - rj)xj - zi(xj) ^ max, i =1,-, I, j=1 xje Xi f J - 1 (1)

X i = 1 X j E R J : Z X j e [0, a s X - ] f ,

I i=1 J где zi(xij) – функция издержек производства продукции;

ai5 – параметр, характеризующий эффективность используемых технологий и степень достижения производственного потенциала (0 < a i 5 < 1).

Пусть множество I описывает индексы производителей, участвующих в кластере. Системообразующим фактором для кластеризации предприятий среди прочих является их незначительное влияние (при функционировании автономно) на уровень средней рыночной цены. Например, объединение усилий по реализации зерна группой сельскохозяйственных предприятий позволит обеспечить более выгодные экономические условия при достаточно большом «пакете» предложения зерна. Это и есть организационно объединяющий фактор для зернового кластера.

Совокупное предложение продукции предприятий, объединяющихся в кластер x , определено как: X = Z x,. Их общая доля на товарном i е I ~ рынке составляет

I

Z x .

I = 1

Задача кластера как совокупного участни- ка товарного рынка заключается в максимизации прибыли f (c, x) от реализации продукции в объеме x:

J f (c, x) = Z (Cj - rj)xj - z(xj) ^ max,

:x e X

J = 1 j

I - J — — I

X = 1 x j -e R + : Z x j e [0, Z a is ^l f ,

I j = 1 i e I J

где z (x j) = Z zi (xi) — функция совокупных ie I издержек на производство продукции, rj - средневзвешенные затраты на транспортировку и сбыт продукции на рынке j участниками кластера.

Поскольку при функционировании кластера как некой системы формируются совокупные издержки, то введем показатель p, (0

Сумма отчислений на функционирование кластера как объединяющего «ядра» в целом со-

J ставит P = E c j p x;.

j =1

Рынок является привлекательным, если выполнено условие достижения нормы рентабель- z (x)

ности: c - (1 - p) > v 7 + r.. По сути, величина j x j p характеризует степень повышения средней нормы рентабельности производства продукции участниками кластера. При увеличении p требования к закупочной цене также повышаются.

Величина предложения продукции кластером на локальный рынок j в зависимости от цены закупки формируется по правилу:

— x j

z ( x j )

А x , если c j (1 - p ) > —з^— + r j x

-

0, иначе ,

где Ах - имеющееся на данный момент предложение кластера. Величина предложения продукции производителем i е I \ /на рынок j определяется как:

x ij

А x i , если c j

иначе ,

z ( x ) ii

- + rij xi

. 0,

где

Ахi - имеющееся на данный момент предложение производителя.

Прибыль (без отчислений), получаемая участником кластера, зависит от «внесенного» для реализации объема продукции xi и величины удовлетворенного кластером предложения u ~:

f (c , X i ) =

x i

E хт

— те I u f ( c , x ),

i е I ,

где c - средний вектор цен реализации продукции участниками кластера.

Производители продукции направляют предложение другим субъектам товарного рынка n -ого продукта – переработчикам (они не являются участниками кластера), для которых эта продукция является сырьем. Каждый переработчик j , управляя закупочной ценой на продукцию cj , формирует потенциальный спрос в объеме Xj ( cj, dj ), зависящий также от доходности реализации n -ого продукта dj .

В свою очередь, задача переработчика j заключается в максимизации прибыли от производства и реализации n-ого продукта Fj (c, x): Fj (c, x) = (dj - cj)Xj (cj, dj) ^ max ,, j = 1,..., J cj, xij е X, -xj е X

-

X: =| xj g X i , x v g X : X j ( c v , d 7 ) = E xi , + x J 1 (3)

I i = 1

cj е [ c , C j ]

где c j , c j – нижний и верхний пределы изменения закупочной цены на рынке j .

Решением задачи (1), (2), (3) являются равновесные цены ( c * ,..., c J ), оптимальное распределение совокупного предложения участников кластера ( x ^ ,..., x J ) и автономных производите-лей ( x *j ,..., x J ) , такие, что на каждом локальном рынке j выполнено соотношение:

I

-

* */ *\ ~* *Х

X j (c j, dj) = E xu(c j)+xj(cj), i=1

а интересы субъектов рынка максимально удовлетворены.

Решение находилось при помощи алгоритма, основанного на принципе «нащупывания» и учитывающего показатель деловой активности производителей. Данный показатель отражает способность производителя найти оптимальные рынки сбыта и реализовать свою продукцию по приемлемой цене [3].

Результаты апробации модели. В качестве «арены» проведения необходимых для апробации модели вычислительных экспериментов использовался зерновой рынок. На региональном рынке зерна количество производителей существенно превышает численность перерабатывающих предприятий, обладающих доминирующим положением, формирующих основной спрос и уровень закупочных цен на зерно. Рынок зерна по типу относится к олигопсонии, на котором производители находятся в неравных экономических условиях, получая меньшую долю прибыли, чем их вклад в себестоимость конечного продукта. Объединение группы сельхозпроизводителей по реализации зерна в кластер позволяет снизить степень доминирования перерабатывающих предприятий и тем самым обеспечить повышение их влияния на уровень средних рыночных цен реализации зерна.

В качестве участников рынка рассматриваются 9 перерабатывающих и 30 сельскохозяйственных предприятий, 13 из которых состоят в кооперативе и предлагают на рынок 53% объема зерна от общего предложения. Перерабатывающие предприятия сгруппированы по перерабатывающим мощностям: малые, средние, крупные.

Использованы статистические данные по предприятиям Алтайского края за 2008 г. Дескриптивная статистика участников рынка представлена в таблицах 1 и 2.

Таблица 1

|

Показатель |

Хозяйства, не входящие в кооператив |

Хозяйства, входящие в кооператив |

|

Количество, ед. |

17 |

13 |

|

Совокупное предложение зерна, т |

35250 |

40531 |

|

Средняя урожайность, ц/га |

14,24 |

15,15 |

|

Средняя себестоимость, тыс. руб./т |

3,597 |

3,466 |

|

Средняя норма рентабельности, % |

27 |

25 |

Таблица 2

|

Показатель |

Группы предприятий |

|||

|

малые |

средние |

крупные |

||

|

Затраты на переработку одной тонны зерна, тыс. |

1,79 |

1,37 |

0,95 |

|

|

Цена реализации готовой продукции, тыс. руб./т |

мука высший сорт |

12,50 |

11,57 |

10,00 |

|

мука 1 сорт |

11,96 |

10,57 |

8,60 |

|

|

отруби |

1,25 |

2,96 |

4,67 |

|

|

Перерабатывающие мощности, т в сутки |

40 |

542 |

1310 |

|

Средние данные по производителям

Средние данные по переработчикам

Приняты следующие варианты моделирования рассредоточенного, мультиагентного рынка зерна: 1) равновесный рынок – баланс спроса и предложения (С = П); 2) неурожайный год – спрос превышает предложение относительно равновесного состояния (С > П); 3) перепроизводство – ситуация перепроизводства зерна, при которой происходит превышение предложения над спросом (С < П).

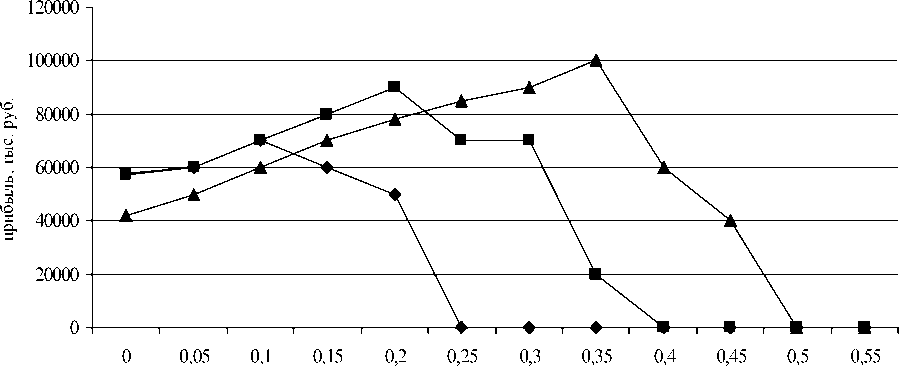

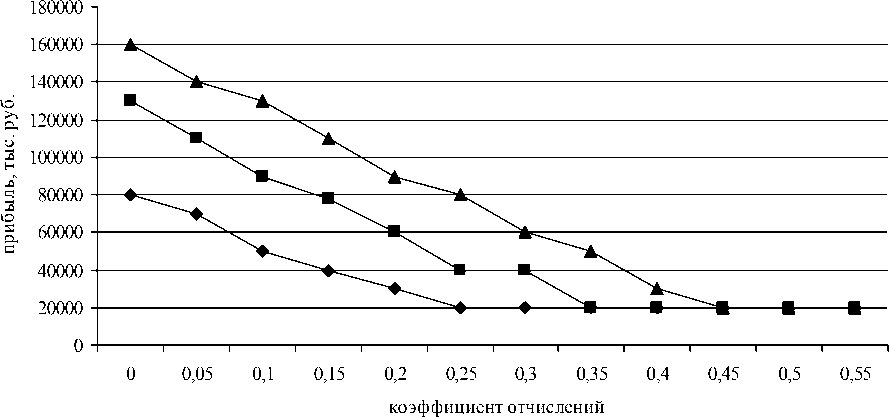

Результаты расчета по модели (1), (2), (3) при варьировании климатических (соотношение спроса и предложения) и экономических (коэффициент отчислений p ) условий представлены на рисунках 1–3.

7,00

6,50

6,00

5,50

5,00

4,50

100%

80%

60%

40%

20%

0%

0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5 0,55

Коэффициент отчислений

Равновесная цена, тыс. руб./т Удовлетворенное предложение, %

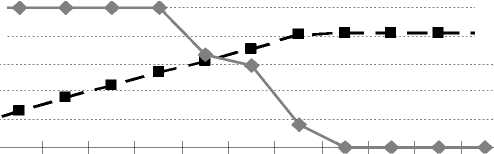

Рис. 1. Динамика изменения равновесной цены и изменение величины удовлетворенного предложения участниками кластера

На рисунке 1 отображена динамика изменения равновесной цены в зависимости от значения коэффициента p и соответствующий конк- ретной цене объем удовлетворенного предложения кластера; на зерновом рынке присутствует баланс спроса и предложения. Полное удов- летворение предложения кластером достигается при значении коэффициента отчислений p = 0,2. Дальнейшее увеличение коэффициента, хотя и влечет повышение уровня равновесной цены, приводит к частичному удовлетворению предложения. При p = 0,4 предложение зерна остается полностью неудовлетворенным.

Совокупная прибыль участников кооператива (С >П)

Совокупная прибыль участников кооператива (С = П)

Совокупная прибыль участников кооператива (С < П)

Рис. 2. Изменение прибыли участников кластера

Суммарная прибыль переработчиков (С>П)

Суммарная прибыль переработчиков (С=П)

Суммарная прибыль переработчиков (С<П)

Рис. 3. Изменение суммарной прибыли переработчиков

При балансе спроса и предложения (С = П) максимальная величина совокупной прибыли участников кластера достигается при p =

0,2 и равна нулю при p = 0,4, так как минимальная цена, при которой кластеру выгодно реализовывать зерно, значительно превышает закупочную цену, предлагаемую переработчиками.

В неурожайный год (С > П) наибольшая величина совокупной прибыли достигается при p = 0,1, а при p = 0,25 кластер уже не удовлетворяет полностью имеющееся предложение зерна.

При перепроизводстве зерна (C < П) оптимальное значение коэффициента отчислений p = 0,35, достигается максимум совокупной прибыли; при p = 0,55 совокупная прибыль кластера от реализации зерна равна нулю.

Наибольшее значение прибыли переработчиков при различном соотношении спроса и предложения (С > П, С = П, C < П) достигается при p = 0, в этом случае минимальная желаемая цена реализации зерна участниками кластера наименьшая среди различных вариантов цен при варьировании коэффициента p. В неурожайный год при меньшем значении коэффициента p (p = 0,25) достигается минимум прибыли, при балансе спроса и предложения – минимум при p = 4, а при перепроизводстве минимум прибыли, получаемый за счет удовлетворения предложения производителей, не вошедших в кластер, достигается при p = 0,55.

Таким образом, анализ результатов расчета по модели рассредоточенного, мультиагентного рынка зерна в условиях кооперации производителей при вариации значения коэффициента отчислений и при разном соотношении спроса и предложения показал, что наибольшая прибыль кооператива достигается при перепроизводстве зерна.

-

1. Лобова С.В. Вопросы теории региональных кластеров // Развитие регионального АПК в XXI в.: тенденции и перспективы: материалы Международной научно-практической конференции (Барнаул, 15 апреля 2011 г.). Барнаул, 2011.

-

2. Понькина Е.В., Маничева А.С. Некоторые вопросы математического моделирования рассредоточенного рынка зерна // Известия Алтайского государственного университета. 2011. №1. С. 121–126.

-

3. Боговиз А.В., Лобова С.В., Оскорбин Н.М., Понькина Е.В., Маничева А.С. Проблемы повышения рентабельности производства зерна в условиях Алтайского края: монография. Барнаул, 2011.

Список литературы Модель кластеризации производителей при ограниченности предложения на товарном рынке

- Лобова С.В. Вопросы теории региональных кластеров//Развитие регионального АПК в XXI в.: тенденции и перспективы: материалы Международной научно-практической конференции (Барнаул, 15 апреля 2011 г.). Барнаул, 2011.

- Понькина Е.В., Маничева А.С. Некоторые вопросы математического моделирования рассредоточенного рынка зерна//Известия Алтайского государственного университета. 2011. №1. С. 121-126.

- Боговиз А.В., Лобова С.В., Оскорбин Н.М., Понькина Е.В., Маничева А.С. Проблемы повышения рентабельности производства зерна в условиях Алтайского края: монография. Барнаул, 2011.