Модель оценки финансового контроля муниципальных унитарных предприятий

Автор: Матузова Мария Сергеевна

Журнал: Общество: политика, экономика, право @society-pel

Рубрика: Экономика

Статья в выпуске: 8, 2018 года.

Бесплатный доступ

Обоснована необходимость разработки методических подходов к оценке финансового контроля на примере муниципальных унитарных предприятий. Делается вывод о неприменимости подхода, основанного на определении эффективности, что обусловлено невозможностью выделения затрат и выгод финансового контроля из всей системы управления муниципальным унитарным предприятием. Для оценки предлагается использовать показатель «качество финансового контроля», расчет которого проводится с применением теории нечеткого логического вывода и интеллектуальных технологий идентификации. В работе представлена модель оценки финансового контроля муниципальных унитарных предприятий, демонстрирующая иерархичность системы и позволяющая учесть взаимовлияние элементов. Показано, что расчет интегрального показателя качества финансового контроля сводится к свертке показателей результативности и действенности его видов - внутреннего, ведомственного и внешнего финансового контроля.

Качество, результативность, критерии, финансовые нарушения, модель оценки, муниципальный финансовый контроль, нечеткая логика, нечеткая база знаний

Короткий адрес: https://sciup.org/149132406

IDR: 149132406 | УДК: 336.1:334.724.2 | DOI: 10.24158/pep.2018.8.12

Текст научной статьи Модель оценки финансового контроля муниципальных унитарных предприятий

УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Оценка системы муниципального финансового контроля представляет собой одну из наиболее сложных методических задач в современной теории финансов. Решение данной проблемы усложняется иерархичностью системы, выделением внутреннего, ведомственного и внешнего видов финансового контроля муниципальных унитарных предприятий, их взаимосвязью и взаимообусловленностью.

Для оценки результата функционирования системы финансового контроля за деятельностью муниципальных унитарных предприятий необходимо обосновать совокупность критериев, отражающих множественность характеристик и показателей процесса данного контроля.

Важным моментом исследования финансового контроля муниципальных унитарных предприятий является выделение функции контроля из всей системы управления. В связи с этим непосредственная целевая установка финансового контроля состоит в выявлении и предотвращении нарушений, поэтому оценочный критерий должен отражать степень достижения этой цели [1]. С этой точки зрения, интерес представляют критерии результативности и действенности [2; 3]. В наиболее общем смысле результативность отражает степень выполнения поставленных перед субъектами финансового контроля задач, планов и нормативов.

Применительно к объекту настоящего исследования – муниципальным унитарным предприятиям, опираясь на Классификатор нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля), и аналитическую оценку регистрируемых нарушений органами финансового контроля, мы предлагаем следующую классификацию финансовых нарушений.

I группа. Нарушения при формировании и исполнении бюджетов: расходование субсидий не в соответствии с целями их предоставления; нарушения исполнения государственных (муниципальных) контрактов; нарушения порядка осуществления закупок для муниципальных нужд; непринятие мер по взиманию арендной платы за пользование муниципальным имуществом; занижение величины арендной платы; осуществление сделок без согласия с собственником; неперечисление части прибыли, оставшейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей в местный бюджет, и другие.

II группа. Нарушение ведения бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности. Эта группа нарушений связана с несоблюдением порядка, предусмотренного Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

III группа. Нарушения в сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью, а именно: нарушение порядка формирования, увеличения/уменьшения уставного фонда муниципального унитарного предприятия; непроведение обязательного аудита бухгалтерской отчетности; нарушение порядка закрепления и использования находящегося в муниципальной собственности имущества; несоблюдение требования государственной регистрации прав собственности; ненадлежащее выполнение обязанностей руководителя муниципального унитарного предприятия, в том числе влекущее убыточную или неприбыльную деятельность предприятия; получение меньшей, чем возможно, прибыли; несоблюдение ограничений для руководителя муниципального унитарного предприятия.

IV группа. Иные нарушения, связанные преимущественно с нарушением порядка и условий оплаты труда работников (премирование при убыточности, начисление оплаты труда без учета фактически отработанного времени, нарушение условий трудового договора); нарушения при осуществлении контрольной деятельности в муниципальных унитарных предприятиях; нарушения при реализации результатов контрольной деятельности и прочее.

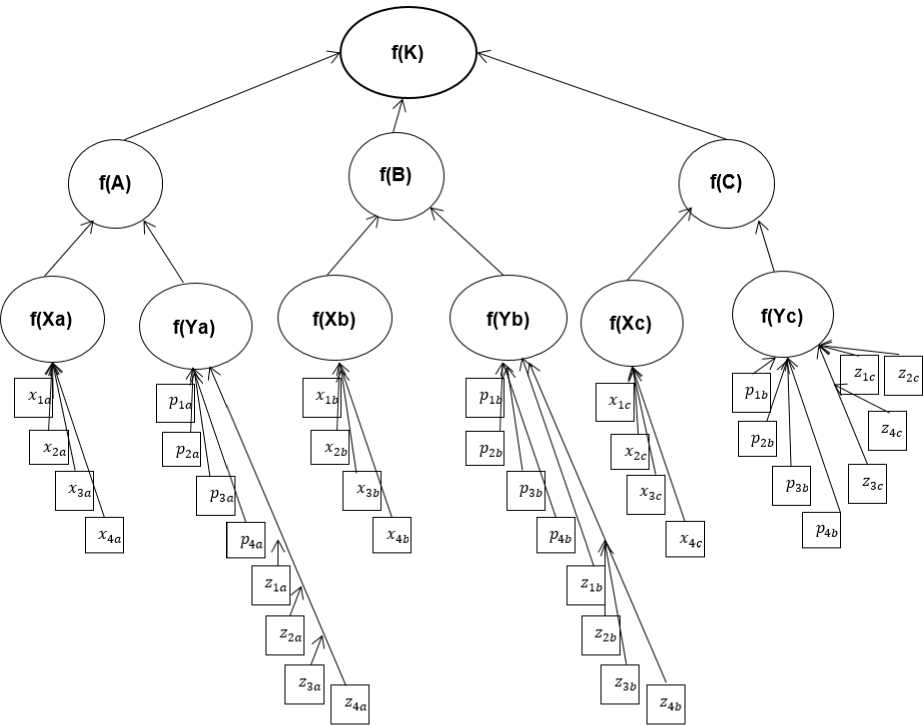

Следует сделать акцент на том, что перечисленные показатели в совокупности характеризуют результативность системы финансового контроля деятельности муниципальных унитарных предприятий, следовательно, они взаимообусловлены и взаимосвязаны. Структурная модель результативности финансового контроля муниципальных унитарных предприятий представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Структурная модель результативности финансового контроля муниципальных унитарных предприятий

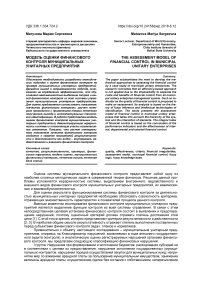

Количественно результативность можно представить числом выявленных нарушений. Однако следует признать подобный подход слишком упрощенным и условным, поскольку каждое из нарушений имеет свою собственную значимость и влияние на достижение экономической эффективности предприятия. Кроме того, результативность не отражает качество работы контролеров, этот недостаток устраняет другой не менее важный критерий – действенность, который отражает степень влияния финансового контроля на объект контроля и в настоящем исследовании характеризуется стоимостной оценкой повторных и предотвращенных нарушений. Структурная модель критерия «действенность» представлена на рисунке 2.

Следует отметить, что нами представлены структурные модели в целом для финансового контроля муниципальных унитарных предприятий, однако при необходимости их можно трансформировать для каждого вида в отдельности: внешнего, ведомственного и внутреннего.

Логичным представляется на основе данных критериев сформировать интегральный критерий, характеризующий результат финансового контроля. Сложность определения единого критерия оценки заключается в том, что оценочные показатели разнородны, а процессы, происходящие в системе финансового контроля, нелинейны. Ряд ученых в целом отвергают возможность расчета интегральных показателей [4], другие полагают, что такая возможность существует, но при условии оценки всей системы, без выделения ее иерархических уровней [5]. Наиболее известные в этом направлении подходы можно условно разделить на три группы, основанные на:

– статистических оценках [6];

– расчетах «неэффективности» [7];

– выделении и оценке критериев [8].

Рисунок 2 – Структурная модель действенности финансового контроля муниципальных унитарных предприятий

Необходимость использования большого количества статистических данных, характеризующих результаты муниципального финансового контроля, отсутствие методических разработок, позволяющих рассчитать убытки и недополученную прибыль в результате допущенных нарушений, сдерживают применение первых двух подходов. В определенной мере устраняет указанные недостатки критериальный подход.

Следует отметить, что критерий эффективности наиболее часто рассматривается как интегральный параметр оценки финансового контроля. В этом направлении наиболее распространенными позициями выступают: приравнивание эффективности финансового контроля к экономической эффективности [9], расчет макроэффективности, включающей в себя, помимо экономической, организационную и социальную эффективность [10; 11], определение эффективности финансового контроля через результат деятельности объекта контроля [12].

На наш взгляд, рассматривать критерий эффективности в качестве оценочного в исследуемой системе финансового контроля муниципальных унитарных предприятий не вполне приемлемо. Во-первых, сущностное понятие «эффективность» сформировалось, и оно предполагает сопоставление затрат и выгод (экономических и социальных). В данном случае не представляется возможным выделить только относительно финансового контроля ни затраты, ни выгоды. Выделение расходов, связанных с осуществлением субъектами финансового контроля своей деятельности, является задачей крайне сложной, в особенности в рамках внутреннего финансового контроля. В данном случае субъекты контроля представлены не только специализированным органом, основная функция которого - контроль, но и должностными лицами (главный бухгалтер, директор предприятия), которые, помимо контролирующей, выполняют и другие управленческие функции [13]. Безусловно, в процессе финансового контроля должно устанавливаться наиболее приемлемое соотношение между достигнутым результатом и затраченными на это ресурсами, а также должен в полной мере реализовываться принцип экономичности финансового контроля, т. е. принцип минимизации трудовых, материальных, финансовых и иных ресурсов.

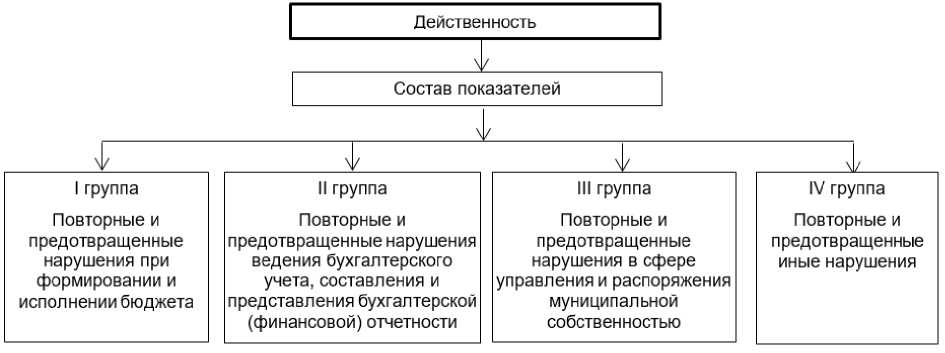

Во-вторых, непосредственная целевая установка финансового контроля состоит в выявлении нарушений, поэтому оценочный критерий должен отражать степень достижения этой цели. Оценить результативность и действенность, на наш взгляд, возможно параметрами «высокая», «средняя», «низкая». В связи с этим для интегральной оценки финансового контроля муниципальных унитарных предприятий мы предлагаем критерий «качество финансового контроля». Структурная модель критерия качества представлена на рисунке 3.

Рисунок 3 – Структурная модель оценки качества финансового контроля муниципальных унитарных предприятий

Сложность и разнообразие процессов, происходящих в системе финансового контроля муниципальных унитарных предприятий, иерархичность и нелинейность взаимосвязей между процессами ограничивают применение обычных численных методов для оценки качества системы. В этом отношении интерес представляют интеллектуальные технологии идентификации, основанные на использовании теории нечетких множеств и нечеткого логического вывода [14; 15].

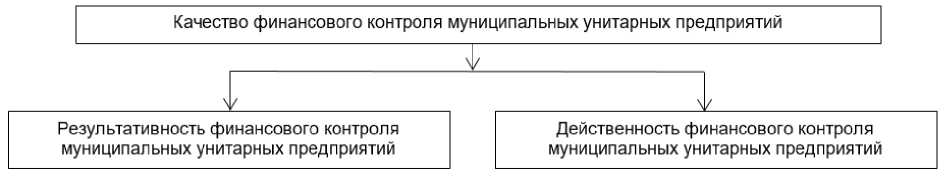

Применение теории нечеткой логики позволяет решить проблему использования разнородных показателей и учесть иерархичность элементов системы, что представлено на рисунке 4. Наглядным методом исследования финансового контроля представляется его моделирование.

Рисунок 4 – Дерево нечеткого логического вывода

Построение модели предполагает определение его структуры, учет характеристик элементов и входных переменных (таблица 1).

Таблица 1 – Структура качества финансового контроля муниципальных унитарных предприятий

|

Качество финансового контроля f(K) |

|||||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

|

Качество внутреннего |

Качество ведомственного |

Качество внешнего |

|||

|

финансового |

контроля f(А) |

финансового контроля f(В) |

финансового |

контроля f(С) |

|

|

Результативность внутреннего финансового контроля f(Xa) |

Действенность внутреннего финансового контроля f(Ya) |

Результативность ведомственного финансового контроля f(Xb) |

Действенность ведомственного финансового контроля f(Yb) |

Результативность внешнего финансового контроля f(Xc) |

Действенность внешнего финансового контроля f(Yc) |

|

Сумма выяв- |

Сумма повтор- |

Сумма выяв- |

Сумма повтор- |

Сумма выяв- |

Сумма повтор- |

|

ленных нару- |

ных наруше- |

ленных нару- |

ных нарушений |

ленных нару- |

ных наруше- |

|

шений по |

ний по группе I |

шений по |

по группе I |

шений по |

ний по группе I |

|

группе I (x1a) |

(p1a) |

группе I (x1b) |

(p1b) |

группе I (x1c) |

(p1c) |

|

Сумма выяв- |

Сумма повтор- |

Сумма выяв- |

Сумма повтор- |

Сумма выяв- |

Сумма повтор- |

|

ленных нару- |

ных наруше- |

ленных нару- |

ных нарушений |

ленных нару- |

ных наруше- |

|

шений по |

ний по группе |

шений по |

по группе II |

шений по |

ний по группе |

|

группе II (x2a) |

II (p2a) |

группе II (x2b) |

(p2b) |

группе II (x2c) |

II (p2c) |

Продолжение таблицы 1

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

|

Сумма выявленных нарушений по группе III (x3a) |

Сумма повторных нарушений по группе III (p3a) |

Сумма выявленных нарушений по группе III (x3b) |

Сумма повторных нарушений по группе III (p3b) |

Сумма выявленных нарушений по группе III (x3c) |

Сумма повторных нарушений по группе III (p3c) |

|

Сумма выявленных нарушений по группе IV (x4a) |

Сумма повторных нарушений по группе IV (p4a) |

Сумма выявленных нарушений по группе IV (x4b) |

Сумма повторных нарушений по группе IV (p4b) |

Сумма выявленных нарушений по группе IV (x4c) |

Сумма повторных нарушений по группе IV (p4c) |

|

Сумма предотвращенных нарушений по группе I (z1a) |

Сумма предотвращенных нарушений по группе I (z1b) |

Сумма предотвращенных нарушений по группе I (z1c) |

|||

|

Сумма предотвращенных нарушений по группе II (z2a) |

Сумма предотвращенных нарушений по группе II (z2b) |

Сумма предотвращенных нарушений по группе II (z2c) |

|||

|

Сумма предотвращенных нарушений по группе III (z3a) |

Сумма предотвращенных нарушений по группе III (z3b) |

Сумма предотвращенных нарушений по группе III (z3c) |

|||

|

Сумма предотвращенных нарушений по группе IV (z4a) |

Сумма предотвращенных нарушений по группе IV (z4b) |

Сумма предотвращенных нарушений по группе IV (z4c) |

Высшим уровнем является интегральный показатель качества финансового контроля муниципальных унитарных предприятий. Он, в свою очередь, определяется соотношением интегральных показателей качества внутреннего, ведомственного и внешнего уровней финансового контроля:

K = f (A, B, C), где K – качество финансового контроля муниципальных унитарных предприятий; A – качество внутреннего финансового контроля; B – качество ведомственного финансового контроля; C – качество внешнего финансового контроля.

Представим интегральный показатель качества внутреннего финансового контроля муниципальных унитарных предприятий в виде функциональной зависимости:

A = f (Xa, Ya), где A – интегральный показатель качества внутреннего финансового контроля; XA – интегральный показатель, отражающий результативность внутреннего финансового контроля; YA – интегральный показатель, отражающий действенность внутреннего финансового контроля.

Аналогичным образом может быть представлена оценка качества ведомственного: B = f (X b , Y b ) и внешнего финансового контроля: C = f (X c , Y c ) .

Интегральный показатель, характеризующий результативность финансового контроля муниципальных унитарных предприятий, рассчитывается по каждому виду контроля отдельно (внутреннему, ведомственному и внешнему) и представлен формулой:

X = f (x1, x2, x3, x4), где X – интегральный показатель результативности соответствующего вида финансового контроля; x1 – сумма выявленных нарушений при формировании и исполнении бюджетов, р.; x2 – сумма выявленных нарушений при ведении бухгалтерского учета, составлении и представлении бухгалтерской (финансовой) отчетности, р.; x3 – сумма выявленных нарушений в сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью, р.; x4 – сумма иных выявленных нарушений, р.

Интегральный показатель, характеризующий критерий действенности, представлен следующим образом:

Y = f (P1, P2, Рз, P4,Z1, z2, Z3, Z4), где Y- интегральный показатель действенности финансового контроля; р1 - повторные нарушения при формировании и исполнении бюджета, р.; р2 - повторные нарушения при ведении бухгалтерского учета, составлении и представлении бухгалтерской (финансовой) отчетности, р.; р3 -повторные нарушения в сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью, р.; р4 - повторные иные нарушения, р.; z1 - предотвращенные нарушения при формировании и исполнении бюджета, р.; z2 - предотвращенные нарушения при ведении бухгалтерского учета, составлении и представлении бухгалтерской (финансовой) отчетности, р.; z3 - предотвращенные нарушения в сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью, р.; z4 - предотвращенные иные нарушения, р.

Полученные в результате свертки интегральные оценки представляют информационную базу финансового контроля муниципальных унитарных предприятий. Использование экспертных систем для определения результата финансового контроля позволяет оперировать значительными статистическими данными, оперативно вносить в систему и учитывать новые данные, полученные в результате исследований.

В заключение следует отметить, что рассматриваемая модель оценки качества финансового контроля муниципальных унитарных предприятий, сформированная с учетом действенности и результативности, позволяет решить ряд актуальных задач. Во-первых, получить оценку финансового контроля с учетом иерархичности его элементов. Во-вторых, разработать сценарии изменения качества финансового контроля, проанализировать факторы, влияющие как на развитие системы в целом, так и на отдельные виды финансового контроля – внутренний, ведомственный и внешний.

Ссылки:

Список литературы Модель оценки финансового контроля муниципальных унитарных предприятий

- Bentley K.A., Omer T.C., Sharp N.Y. Business strategy, financial reporting irregularities, and audit effort // Contemporary Accounting Research. 2013. Vol. 30, no. 2. P. 780-817. x. DOI: 10.1111/j.1911-3846.2012.01174

- Жуков В.А., Опенышев С.П. Государственный финансовый контроль. М., 1999.

- Васильева М.Ю. Эффективность государственного и муниципального финансового контроля: организационный, институциональный и системный ракурсы // Финансы и кредит. 2011. № 33. С. 35-44.

- Тарасов А.М. Государственный контроль в России. М., 2008. 672 с.

- Сухарев О.С. Теория эффективности экономики: организационный, институциональный и системный ракурс проблемы // Экономика и предпринимательство. 2010. № 6 (17). С. 64-72.

- Аудит Монтгомери: пер. с англ. / Ф.Л. Дефлиз [и др.]. М., 1997.

- Робертсон Дж. Аудит: пер. с англ. М., 1993.

- Аренс Э.А., Лоббек Дж.К. Аудит: пер. с англ. М., 2003.

- Шохин С.О. Проблемы и перспективы развития финансового контроля в Российской Федерации. М., 1999. 352 с.

- Егоров И.И. Оценка эффективности работы контрольно-счетных органов муниципальных образований: опыт Ульяновской области // Государственный аудит. Право. Экономика. 2010. № 4. С. 31-43.

- Бликанов А.В. Государственный финансовый контроль: оценка эффективности // Аудиторские ведомости. 2009. № 3. С. 61-65.

- Матузова М.С. Особенности модели финансового контроля муниципальных унитарных предприятий // Финансы и управление. 2018. № 2. С. 43-50.

- Ротштейн А.П. Интеллектуальные технологии идентификации: нечеткая логика, генетические алгоритмы, нейронные сети. Винница, 1999. 320 с.

- Заде Л.А. Понятие лингвистической переменной и его применение к принятию приближенных решений. М., 1976. 166 с.