Модель оценки эффективности технологии организационного управления безопасностью

Автор: Кривова Маргарита Андреевна, Клентак Эдвард Стефанович, Яговкин Николай Германович

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Машиностроение и машиноведение

Статья в выпуске: 4-5 т.18, 2016 года.

Бесплатный доступ

Разработана модель оценки эффективность технологии организационного управления безопасностью, позволяющая определить наиболее общие её недостатки и основные направления оптимизации.

Управление, безопасность, модель, эффективность

Короткий адрес: https://sciup.org/148204789

IDR: 148204789 | УДК: 331.45,

Текст научной статьи Модель оценки эффективности технологии организационного управления безопасностью

параметры управляющих воздействий, что обеспечивает гибкость управления и повышает его эффективность [4].

Математика позволяет на классе мягких моделей составить дифференциальные уравнения, описывающие основное свойство явления. Тогда его решение иллюстрирует характерные особенности динамики развития объекта исследования, а методы изучения решения называют качественными методами теории дифференциальных уравнений. Основная трудность заключается в оценке диапазона условий, когда подобный подход еще отвечает объективным условиям существования явления. Достоинство мягких моделей состоит в том, что они содержат наиболее общее описание динамики системы, а значит, могут играть роль высшего уровня в иерархии моделей, которую можно назвать деревом моделей. Модели классифицируются следующим образом [5,6]

По характеру изменений по времени они делятся на статические и динамические, по форме отражения причинно-следственных отношений на детерминированные и стохастические. В статических моделях параметр времени отсутствует, а в динамических присутствует. В детерминированных моделях процесс управления отражается в виде строго определенных отношений, а выходные результаты имеют единственное значение. Стохастические модели бывают вероятностные и статические. В первых каждому набору исходящих данных соответствует единственное распределение вероятностей случайных событий. Статистические реализуют связь между концептуальными моделями и информационным отражением исследуемых процессов. Имитационные модели являются средством прогнозирования. При использовании метода системной динамики модель формируется на основе набора типовых структур. Матричная модель позволяет оптимизировать управление системой. Концептуальная модель делает возможным установить связи между элементами системы управления, а математическая оценить количественно эффективность управления.

На классе концептуальных моделей допустимо проводить качественные исследования, тогда как введение динамической (математической) модели означает возможность перехода к количественным методам анализа.

Общая схема формирования модели (рис. 2) объединяет и иллюстрирует изложенное выше.

Этому процессу отвечают три этапа [7].

-

А . Этап анализа системы. Действия, составляющие этап, направлены на изучение системы и заканчиваются получением концептуальной модели. Их основным содержанием является представление системы в виде совокупности элементов (декомпозиции), последовательное

Декомпозиция системы

Построение у. динамической q р модели

Определение

связей

Разборка моделей элементов

__\ Модель системы

управления

Сборка моделей элементов

Реальная система управления

Проверка адекватности модели системы

Определение состава переменных

Построение концептуальной модели системы управления

Рис. 2. Общая схема формирования модели управления объектом

обследование каждого и связей между ними.

Б. Этап синтеза модели. Он состоит в получении моделей отдельных элементов, формализации их связей и в последовательном переходе от элементов к целостной модели. Завершается этап, когда в распоряжении исследователя имеется математическая модель системы. Естественно, для плохо формализуемых систем можно довольствоваться наличием лишь строгого описания системы; тогда часть системы будет охарактеризована вербально, на естественном языке. Однако исследование такого симбиоза формализма с вербальностью представляет далеко нетривиальную задачу. Схема решения такой задачи представлена на рис. 3.

-

В . Этап проверки адекватности модели и системы. Эта процедура сопутствует всем этапам построения модели. Ее задача заключается в удовлетворении требований субъекта по обеспечению адекватности модели и исследуемой системы в смысле достижения необходимой точности описания процессов, представляющих интерес для субъекта.

Диагностичное задание целей соблюдается, если выполняются следующие условия:

-

- используемые исходные понятия точно определены;

-

- проявления и факты, обозначаемые понятием, обладают категорией меры, то есть их величина поддается прямому или косвенному измерению;

-

- результаты измерения могут быть соотнесены с определенной шкалой, то есть соответственно оцениваться.

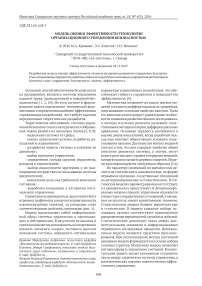

В блоке базы данных формируются сведения, необходимые для управления объектов (спра- вочно-нормативная литература, сведения об объекте и т.п.)

В блоке средства подбираются средства, методы и формы управления объектом.

Для повышения эффективности, объективности и достоверности процесса контроля необходимы соответствующие методики, способы и средства измерения состояния объекта.

Блок коррекции предназначен для анализа данных контрольного блока. Выполнение корректирующего этапа позволяет усовершенствовать объект, скорректировать цели, содержание, средства, методы и формы управления, что в конечном счете приведет к повышению эффективности управления.

Блок управления устанавливает со всеми другими блоками двухстороннюю связь. Управление может быть разомкнутым и цикличным. Первое не имеет обратной связи. Цикличное может осуществляться по принципу «черного ящика», когда обратная связь и регуляция процесса учитывает только конечный продукт процесса (путь, ведущий к требуемому результату остается неизвестным) и «белого ящика», когда обратная связь несет сведения о процессе получения конечного продукта.

В этом случае выдвигаются следующие требования к управляемому процессу:

-

- указание цели управления (блок цели);

-

- установление содержания управляемого процесса (блок базы данных);

-

- определение программы воздействия на процесс управления (блок спк);

-

- обеспечение получения информации по определенной системе параметров о состоянии управляемого процесса (блок контроля);

Рис. 3. Вербальная модель управления объектом

-

- обеспечение переработки информации, выработки корректирующих воздействий (блок коррекции).

Выполнение этих требований предполагает разработку блока технологии организационного управления.

Содержание блока технологии организационного управления определяется поставленной перед системой управления целью. При управлении безопасностью такой целью является снижение или устранение травматизма.

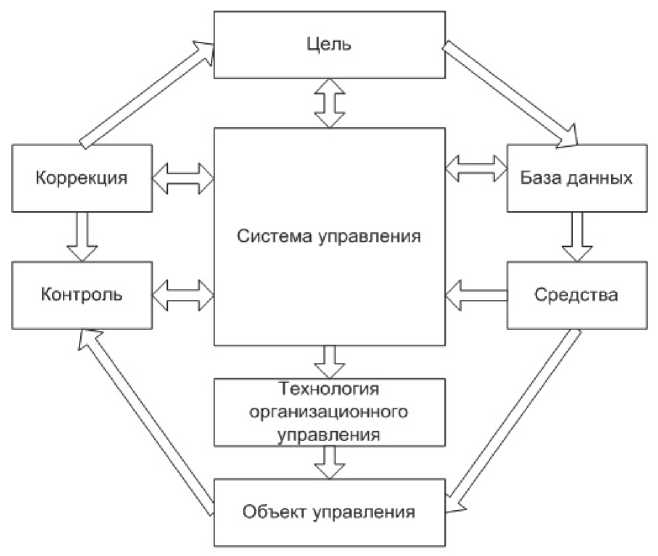

Составляющие элементы технологии организационного управления безопасностью приведены на (рис. 4) [5].

Влияние внешней среды на человека проявляется в виде чрезвычайных ситуаций. Чрезвычайная ситуация - это обстановка на определенной территории, сложившиеся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного действия, которые нарушают условия жизнедеятельности людей. Она может носить природный или технический характер. В первом случае это опасные геологические, метеорологические, гидрологические явления, природ- ные пожары, изменение состояния воздушного бассейна и т.п. Во втором - это аварии (катастрофы) пожары, угроза или непровоцированные взрывы, выбросы опасных веществ, разрушение зданий и сооружений и т.п. Вероятность возникновения чрезвычайной ситуации определена для каждого опасного производственного объекта в декларации промышленной безопасности. Влияние внутренней среды связано с воздействием на человека вредных производственных факторов, приводящих к профессиональным заболеваниям, а иногда к травмам и развитию состояния динамической рассогласованности, как следствие ошибкам и сбоям, а также неблагоприятному воздействию в отдельных случаях на техническую систему. Это воздействие называется условиями труда. Они подразделяются на четыре класса [4]. Вероятность возникновения профессиональных заболеваний определяется по уровню профессионального риска [8].

Технологическая система - это совокупность средств технологического оснащения предметов производства и исполнителей, для выполнения заданных технологических процессов или опера-

Рис. 4. Составляющие элементы технологии организационного управления безопасностью

ций. К предметам производства относят материал, заготовку, полуфабрикат или изделие, Технологическое оснащение включает в себя средства для выполнения в условиях производства заданных технологические процессов или операций. Под надежностью технологического оснащения понимают свойство выполнять заданные функции в течение определенного времени при заданных условиях работы. Надежность следует понимать, как совокупность трех свойств: безотказности, восстанавливаемости и долговечности. Фундаментальным понятием теории надежности является понятие отказа. Под отказом понимается случайное событие, состоящее в том, что технологическое оснащение полностью или частично утрачивает свою работоспособность, в результате чего заданные функции не выполняются. Количественная оценка надежности в зависимости от поставленной цели может определятся различными методами: аналитическими, экспериментальными, имитационными и рядом других.

Математически этот показатель можно определить, как вероятность события, P т ) при котором время безотказной работы T технологического оснащения, являющееся случайной величиной, будет больше некоторого заданного времени т (1):

Р( т ) = P (T > т ) . (1)

C возрастанием времени T даже при большом значении вероятности безотказной работы технологического оснащения ( P ( т ) = 0,98) отдельных элементов вероятность надежной работы в целом будет невысокой из-за большого числа так называемых критических элементов, отказ каждого из которых приводит к нарушению рабочих функций технологического оснащения.

Надежность технологического оснащения можно представить в виде (2):

P = P i ( т ) ■ P i - 1 ( т ) ■ P i - 2( т ) ■ ... ■ P 1 ( т ) = 0,98 , (2) где i – число критических элементов. Однако живучесть технологического оснащения определяется не только значением P , но еще компенсирующими возможностями, а также механизмами их реализующими.

Надежность деятельности человека в системах определяется надежностью организма человека и надежностью выполнения человеком функций по управлению техническими средствами и их обслуживанию. Она обычно представляется в виде структурной и функциональной надежности. Под структурной понимают свойство человека сохранять работоспособность в течение заданного времени в определенных условиях.

Функциональная надежность определяется как свойство человека выполнять предписанные функции в соответствии с заданными требованиями в течение того же времени и в тех же условиях.

Анализ эффективности производится с использованием информационной составляющей технологии организационного управления безопасностью. При её построении приняты следующие допущения [7].

Совокупность учитываемых факторов подчиняется вероятностным закономерностям, т.е. факторы рассматриваются как непрерывные случайные величины.

Совместных закон распределения совокупности факторов в виде многомерной функции плотности вероятности f ( X 1 , X 2 ,..., X n ) .

Функция плотности вероятности подчиняется условиям неотрицательности и нормировки:

f ( X 1 , X 2 ,..., X n ) > 0,

-to -to

X i E ( -to , +to ), i = 1.. n.

Известен вектор – столбец математичес к их ожиданий (средних значений) факторов m ,( m ) = ( n x 1)

J ... J xf ( X i , X 2 ,..., X n ) dx = m . to to

В качестве критерия выбора вида закона распределения совокупности факторов целесообразно выбрать критерий максимума энтропии совокупности факторов (3):

j = max H ( x ) = r ... r !n f ( X ) f ( X ) dX . (3)

-

. f ( X ) to . 1 •

Вектор такого критерия позволяет определить вид закона распределения, который дает возможность рассматривать информацию о совокупности факторов как самую неопределенную в смысле энтропии совокупности (вероятностную вариационную задачу). Функция Лагранжа имеет вид (6): +to +to

F = - J ... J f ( X )ln f ( X ) dX +

-to -to

+ to

+ ^ - J .

+to

. J f ( X ) dX - 1

-to

+

+ V

+to +to

J ... J Xf ( X ) dX - m

-to -to где Я,^(nx1) — постоянные множители Лагранжа.

Уравнение Лагранжа имеет вид (5):

dF

—— = -ln f (x) -1 + X1 + щ , (5)

df в результате имеем (6):

f ( x ) = e^ - 1 e-^^x = a e "^tA. (6)

Выражение для f ( x ) преобразовывается к виду (7):

nn

f ( x ) = П e -^ = a П fi ( x ) , i = 1 i = 1

) = e -v . x

В результате имеем: совокупность факторов является совокупностью независимых случайных величин; для неотрицательных случайных величин закон распределения является показательным.

Далее выявляются значимые и незначимые факторы и приводятся исходные данные к относительным величинам (долям, процентам). Затем производится шкалирование относительных величин каждой из компонентов показателей в отдельности, которые суммируются с использованием весовых коэффициентов. Затем формируется комплексный показатель как средневзвешенный. Если отсутствуют статистические данные, используются методы экспертной оценки.

Информационная составляющая позволяет оценить эффективность технологии организационного управления определять наиболее общие её недостатки и основные направления её оптимизации.

Список литературы Модель оценки эффективности технологии организационного управления безопасностью

- ГОСТ 12.0.230-2007. Системы управления охраной труда. 30 с.

- Общие правила промышленной безопасности для организаций, осуществляющих детельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов. 15 с.

- Сорокина Л.В. Теоретические основы проектирования педагогических систем: монография. Самара: Самарский научный центр РАН. 58 с.

- Мельникова Д.А., Яговкин Г.Н. Теоретические аспекты формирования систем управления профессиональным риском на опасных производственных объектах монография. Самара: Медиа Книга, 2014. 120 с.

- Яговкин Н.Г., Батищев В.И. Методология поддержки принятия решений при управлении интегративными крупномасштабными производственными системами. Самара: Самарский научный центр РАН, 2008. 288 с.

- Ансофф И. Стратегическое управление . М.: Экономика, 1989. 519 с.

- Кунц Гарольд, О'Доннел Сирилл. Управление: Системный и ситуационный анализ управленческих функций. Кн.1: Основы науки управления. Б.м., 1995. 423 с.

- Профессиональный риск. Теория и практика расчета: монография . Тула Изд-во ТулГУ, 2011. 330 с.

- Пименов А.А., Быков Д.Е., Васильев А.В. О подходах к классификации отходов нефтегазовой отрасли и побочных продуктов нефтепереработки//Вестник Самарского государственного технического университета. Серия: Технические науки. 2014. № 4. С. 183-190.

- Vasilyev A.V. Method and approaches to the estimation of ecological risks of urban territories//Safety of Technogenic Environment. 2014. № 6. С. 43-46.