Модель ожиданий и маркеры идентичности молодежи как факторы обеспечения устойчивого развития территории

Автор: Прудников А.Ю., Лекторова Ю.Ю.

Журнал: Ars Administrandi. Искусство управления @ars-administrandi

Рубрика: Государственная политика и политические институты: история и современность

Статья в выпуске: 3 т.11, 2019 года.

Бесплатный доступ

Введение: на протяжении последних десятилетий Пермский край практически ежегодно демонстрирует убыль населения. Исследования потребностей и настроений пермской молодежи в возрасте 18-35 лет показывают, что одной из причин миграции является ограниченное представление среди данной возрастной группы о способах самореализации и возможностях «социальных лифтов» в регионе. Цель: определение эффективных направлений социокультурного проектирования при реализации молодежной политики в целях обеспечения устойчивого развития территории в контексте социально-экономических и социокультурных ожиданий молодежной аудитории. Методы: анкетирование студентов гуманитарных и технических специальностей пермских вузов, анкетирование представителей работающей молодежи, занятой в производственном и непроизводственном секторах экономики Пермского региона, обзор вторичных социологических исследований по рассматриваемой тематике, анализ государственных стратегических документов, регулирующих сферу молодежной политики. Результаты: на основании полученных данных в исследовании представлены авторская модель ожиданий (потребностей) молодежи региона, структурная модель системы региональной молодежной идентичности, маркеры региональной идентичности, характерные для различных групп молодежи, а также матрица направлений социокультурного проектирования региональной молодежной политики. Выводы: значимость социально-культурного фактора как способа удержания молодежи в крае и его городах, стимулирование ее к участию в развитии региона и информирование молодого населения о его возможностях самореализации здесь, на местах, актуализируются в условиях дефицита финансовых ресурсов региона, способных «профинансировать» приток молодежной аудитории. Выбор направлений социокультурного проектирования как стратегии молодежной политики представляет собой довольно сложный процесс и должен основываться на диагностике и выявлении наиболее актуальных и типичных для региона проблем, ожиданий (потребностей) молодежной аудитории, структуры региональной идентичности и выявленных маркеров идентичности молодежи. В теоретическом аспекте матрица направлений социокультурного проектирования включает как минимум два направления, непосредственно связанных с удовлетворением потребностей молодого населения как в продуктах нематериального, так и материального характера. Содержательное и смысловое наполнение стратегии социокультурного проектирования определяется текущими запросами молодежи, своевременная диагностика и учет которых способствует формированию в молодежной среде чувства ценности и престижности проживания в той или иной территории.

Конструирование идентичности, молодежная идентичность, региональная молодежная политика, социокультурное проектирование

Короткий адрес: https://sciup.org/147245633

IDR: 147245633 | УДК: 32.019.51 | DOI: 10.17072/2218-9173-2019-3-360-383

Текст научной статьи Модель ожиданий и маркеры идентичности молодежи как факторы обеспечения устойчивого развития территории

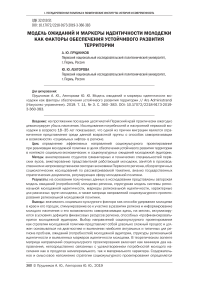

На протяжении последних десятилетий Пермский край практически ежегодно демонстрирует убыль населения. По данным Пермьстата, если в 2015 году численность населения региона составляла 2 637,0 тыс. человек, то на 1 января 2019 года – 2 610,8 тыс. человек 1 . Одновременно наблюдается и уменьшение численности молодежи. Ежегодно Пермский край теряет около 3 % молодого населения в возрасте 18–35 лет, что составляет около 18 тыс. человек в год. Согласно официальной статистике за последние три года число молодых людей в Прикамье сократилось на 50 000 человек 2 (рис. 1). Более того, в долгосрочной перспективе эта ситуация может лишь усугубиться, и в таком случае к 2025 году численность молодежи в крае сократится до 494 тыс. человек (Петрова, 2017, с. 316).

Тыс. чел.

Рис. 1. Численность молодого населения Пермского края в возрасте 18–35 лет / Fig 1. The number of young population aged 18–35 in the Perm region

От депопуляции в целом не застрахован даже сравнительно благополучный в этом смысле краевой центр – город Пермь, снижение численности населения которого по итогам 2018 года составило 350 человек 3 .

Важно учитывать, что сложившийся и неуменьшающийся отток молодежи указывает на долгосрочную тенденцию потери Пермским краем и Пермью наиболее динамичной и амбициозной части населения, чей потенциал позволяет создавать новые бизнес-компании, учреждать некоммерческие организации, внедрять инновации, развивать тем самым и экономику, и социальную сферу.

Одним из факторов сокращения общей численности населения выступает межрегиональная миграция, которая для регионов-доноров создает ощутимую угрозу. Согласно исследованию коллектива НИУ ВШЭ, с точки зрения молодежной демографии Пермский край относится к категории так называемых «замкнутых регионов» (Козлов и др., 2018, с. 23).

В нее входят территории, чьи выпускники школ уезжают сначала учиться в иногородние вузы, в первую очередь столичные, и потом, устроившись на работу, не планируют возвращаться на историческую родину. При этом «замкнутые регионы» и их основные города относительно неплохо в сравнении с регионами-аутсайдерами справляются с задачей сохранения тех своих выпускников, которые решили получить высшее образование «по месту прописки» (показатель послевузовской миграции в этих территориях – менее трети). Прикамье, таким образом, отдавая определенную долю молодежи конкурирующим субъектам, большую ее часть все же удерживает внутри. Как следствие, согласно данной классификации, край не скатывается до уровня регионов-«экспортеров», теряющих сразу и выпускников собственных школ – потенциальных абитуриентов, и отучившихся в местных вузах студентов.

И все же Пермский край не дотягивает до когорты более привилегированных «транзитных» регионов. Это те территории, куда молодежь приезжает учиться, проводя несколько лет в местных университетах, пользующихся хорошей репутацией, но которые она покидает в дальнейшем, не увидев перспектив для успешного трудоустройства и благополучной жизни.

Положение Пермского края осложняет соседство с Татарстаном и Свердловской областью, которые согласно рассматриваемой классификации относятся к «высшей лиге», к числу так называемых регионов-«магнитов». В них отток местных абитуриентов в полной мере компенсируется превышающим его притоком иногородних студентов, в том числе из Перми, которые по окончании учебы склонны здесь же находить работу и строить свое будущее. Это дополнительный фактор риска, если учесть, что среди пермской молодежи отмечается достаточно высокий уровень миграционных настроений. Практически 72 % молодых людей в долгосрочной перспективе собираются переехать из Перми 4 .

Исследования потребностей и настроений пермской молодежи в возрасте 18–35 лет показывают, что одной из причин миграции является тот факт, что представители этой категории имеют ограниченное представление о способах и возможностях самореализации в Пермском крае, т.е. «социальные лифты» для молодых людей не очевидны (Меньшикова и Малкова, 2017). В силу того, что в долгосрочной перспективе под угрозой оказывается устойчивое развитие региона, возрастает необходимость нивелировать эту тенденцию, чего невозможно добиться без форсированной эффективной долгосрочной молодежной политики, нацеленной на удержание местной молодежи и привлечение ее с периферии региона и территорий других субъектов Российской Федерации.

Исследователи проблематики межрегиональной молодежной миграции приходят к выводу, что один из ключевых факторов смены места проживания связан не только с социально-экономическими условиями в городе – работой, зарплатой, уровнем жизни, но также и с культурной средой (этот фактор вносит самый большой вклад в объяснение общей дисперсии – 33 %) 5 . Это, в свою очередь, указывает на присутствие некой «интегрированной» репутации города прибытия. Речь идет об общем восприятии потенциальных мест притяжения, основанном на оценке одновременно как их социальноэкономических, так и социокультурных характеристик.

МЕТОДОЛОГИЯ (ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ) ИССЛЕДОВАНИЯ

Вопросы интеграции молодого поколения в социокультурное, политическое пространство, в том числе на уровне региона, занимают сегодня одну из ведущих позиций в области социогуманитарного знания. Молодое поколение выступает одним из акторов общественно-политической жизни страны, деятельность которого в значительной степени определяется социальным положением в обществе.

В научном поле проблематика феномена молодежной политики освещается в обширном корпусе работ современных отечественных исследователей (Алексеев и Шумилов, 2016; Вишневский и др., 2011; Зубок и др., 2016; Смирнов, 2011). Особое место в исследовании молодежной проблематики занимают стратификационная и социализационная концепции молодежи (Ильинский, 2001; Луков, 2012; Лисовский, 2000). Отдельные исследования посвящены проблематике специфичных видов идентичности и их роли в процессе социализации молодежи.

В качестве значимого фактора социализации молодежных групп той или иной территории может выступать также региональная идентичность, изучаемая авторами, работающими в самых разных направлениях социогуманитарного знания. Специфике, генезису и эволюции пермской региональной идентичности посвящен целый ряд важных для нашего исследования работ (Абашев, 2015; Фадеева, 2012; Подвинцев, 2016; Шляхова и др., 2018; Назукина, 2018).

В рамках данного исследования представлена попытка разработать авторскую модель ожиданий (потребностей) молодежной аудитории с целью выработки стратегии молодежной политики как фактора обеспечения устойчивого развития территории.

Методом диагностики ожиданий молодежной аудитории был выбран социологический опрос. Для реализации поставленной цели опрос прово- дился среди молодежи Перми. В соответствии с методикой исследования респондентам предлагалось ответить на вопросы, связанные с их ожиданиями (потребностями) саморазвития и жизни в городе, а также внутренними ассоциациями для определения маркеров профессиональной и территориальной идентичностей. Среди используемых видов опросов был задействован заочный (анкета на самозаполнение) и очный (face-to-face) опрос. Для обоснования выборки использовался квотный отбор (выборка с предварительно заданными значениями). Среди видов выборки применялась разовая, одноступенчатая (квотный отбор из генеральной совокупности) и гетерогенная (гендерные, социально-демографические, профессиональные критерии: молодые люди из числа работающей молодежи, занятой в непроизводственном секторе; жители Перми, которых можно отнести к категории работающей молодежи, занятой в производственном секторе; учащиеся гуманитарных специальностей; учащиеся технических специальностей).

В опросе общественного мнения приняли участие молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет. Генеральная совокупность опроса – 192 182 человек, репрезентативная выборка составила 383 респондентов с доверительным интервалом (погрешность) –/+ 5%. В ходе исследования были опрошены 497 человек, на тот момент (ноябрь 2018 года) проживавших в г. Перми. Период проведения социологического исследования – первая декада ноября 2018 года.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

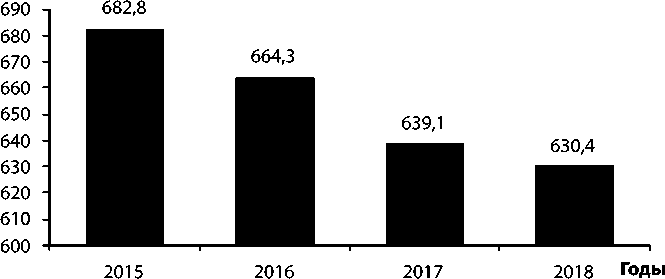

Согласно ответам респондентов, основная сфера, для которой характерен накопленный груз нерешенных проблем, из-за которых молодежь склонна чаще всего задумываться о переезде и устранение которых побудило бы ее остаться в регионе, – социально-экономическая. Ее в качестве наиболее приоритетной указали 65,3 % респондентов. При этом, однако, на миграционные настроения также существенное влияние могут оказывать и социокультурные факторы. Это следует из ответов 24,7 % респондентов (рис. 2).

Рис. 2. Приоритетная, с точки зрения пермском молодежи, сфера, требующая первоочередных изменений / Fig. 2. Focus area requiring priority changes from a youth perspective

На основании проведенного социологического опроса можно представить структуру ожиданий и потребностей современной молодежи (рис. 3), которые зависят от двух крупных факторов – социально-экономического и социокультурного.

Ожидания (потребности) молодежи

Социально-экономические:

-

- работа, конкурентная заработная плата;

-

- меры социальной поддержки;

-

- профессиональная самореализация;

-

- карьера (=> социальный лифт);

-жилье.

Социокультурные:

-

- комфортная и «креативная» городская среда;

-

- качественный досуг;

-

- творческая самореализация;

-

- гражданский активизм (волонтерство,

добровольчество).

Рис. 3. Модель ожиданий и потребностей современной молодежи / Fig 3. Expectations and needs model of modern youth

В этой связи уместно предположить, что каждому региону следует стремиться к созданию не только экономически благоприятных условий для самореализации молодежи, но и достойной социокультурной среды, способствующей формированию у молодежи чувства ценности и даже престижности проживания в той или иной территории.

Тем более справедлив такой вывод в силу того, что сегодня у Пермского края, как и подавляющего большинства других регионов, нет достаточных ресурсов, чтобы обеспечить всеобъемлющую социально-экономическую поддержку молодежи. В рейтинге социально-экономического положения субъектов Российской Федерации по итогам 2017 года Пермский край фигурирует в числе двадцати наиболее развитых регионов, однако среди них он занимает лишь 14-е место 6 . У региона нет и не предвидится достаточных ресурсов на массовое предоставление льгот на обучение, выплату повышенных стипендий, аренду и приобретение жилья, финансирование социальных программ поддержки материнства и детства. Также не разработаны механизмы, позволяющие здесь и сейчас обеспечить ощутимый рост заработных плат в тех секторах экономики, куда устремляются молодые люди.

В свою очередь, именно социокультурное развитие нередко может становиться источником привлечения на территорию дополнительных инвестиций, что впоследствии дает импульс для совершенствования социально-экономической базы, за счет которой и удовлетворяются социально-экономические потребности населения. Более того, убедительное обоснование этого тезиса представлено в популярной концепции территориального брендинга. Она указывает в качестве бренда территории именно конкурентную идентичность, носителем которой выступают местные сообщества (Anholt, 2007). То есть такую идентичность местных жителей, которая способствует, с одной стороны, выработке конструктивных практик социального взаимодействия, а с другой – создает мультипликативный эффект, выраженный в притоке на территорию инвесторов, туристов и иммигрантов, заинтересованных вкладывать средства и оставаться навсегда там, где среда максимально соответствует критериям комфортности, безопасности, перспективности и т.п. (Anholt, 2010).

Конструирование такой конкурентной идентичности определяется как целенаправленная деятельность местных властей, то есть как часть политического менеджмента. Очевидно, что одной из целей такой политики в рамках конструирования конкурентной идентичности территории может быть и местная идентичность молодежи. При этом конкурентной территориальная идентичность молодежи может стать при условии, что паттерны поведения данной социальной группы при взаимодействии с остальными частями социума и общественно-политическими институтами способствуют устойчивому развитию территории. Отсюда принципиально важным становится вопрос техник конструирования конкурентной молодежной идентичности, который успешно решается лишь в случае, когда молодежная политика направлена на поиск эффективной коммуникации с молодежными аудиториями.

В поисках техник эффективной коммуникации, направленной на молодежные аудитории, следует учитывать неоднородность данной социальной группы. Сложно не согласиться в данной связи с теми исследователями, кто склонен определять молодежь в терминах идентичности и идентификации (Передерий, 2009; Захарова, 2012). Именно такой подход позволяет учитывать неоднородность молодежных групп в обществе, их переходный и неустойчивый характер, обусловленный как минимум тем фактом, что молодежные группы постоянно кооптируют новых представителей и теряют прежних в силу естественного процесса взросления последних. И это, в свою очередь, наталкивает на заключение о необходимости изучать молодежь не как монолитную и достаточно однородную социальную группу, а как целый набор идентичностей или идентификаций, которые могут быть распознаны при дифференцированном подходе к их исследованию. На этот момент, в частности, указывает П. И. Захарова, которая отмечает, что переходное (в силу естественной изменчивости возрастного статуса) положение молодежи «диктует необходимость исследовать молодежь как дифференцированную часть общества по ряду признаков, основные из которых - возраст, пол, вид занятий и деятельности, социально-экономическое положение и т.д…» (Захарова, 2012, с. 16).

Кроме того, определяя молодежные группы как субъекты, обладающие специфической идентичностью, мы полагаем, что есть возможности конструирования разных типов молодежной идентичности. На принципиальную возможность использования технологий и практик такого конструирования указывают и зарубежные, и российские исследователи (Best, 2011; Передерий, 2009).

Разнообразие ожиданий (потребностей) молодежной аудитории объясняется ее внутренней стратификационой неоднородностью. Соответственно предпринимаются и определенные попытки дифференцированных исследо- ваний молодежи, ее поведения и социализации (Гозалова и Середина, 2016). Исследовательский коллектив под руководством О. В. Крыштановской дифференцирует молодежь по принципу ее профессионализации на четыре категории: студенты технических и гуманитарных специальностей; молодые специалисты, работающие в офисах, и фрилансеры творческих профессий; программисты и IT-шники; квалифицированные рабочие7.

Выделение этих страт внутри категории «молодежь» логически вытекает из того факта, что именно профессионализация и приобретение профессиональной идентичности в вузе и в первые годы трудовой деятельности способствуют социализации молодого человека, в конечном итоге его взрослению, обретению своего места в социуме.

Если пойти по сходному пути, выделив в качестве основных категорий профессиональной идентичности молодежи Прикамья молодежь производственного сектора (рабочие и инженерно-технические работники (ИТР)) и молодежь непроизводственных специальностей, то важно отметить, что эти границы во многом объективируются структурными параметрами экономики региона, относимого к числу старопромышленных территорий (Букина, 2011). В этой связи представляется оправданным подразделить молодежь Прикамья по профессиональному признаку на указанные группы, дополнительно дифференцировав по такому же принципу учащуюся молодежь на представителей технических и гуманитарных специальностей.

Очевидно, что в логике молодежной политики в качестве первоочередных целей следует удержание молодежи если не на местах в регионе, то как минимум в краевом центре. А сделать это возможно лишь в том случае, если местная молодежь в большинстве своем разглядит в факте своего проживания в Перми определенную престижность, перспективность, достойное будущее.

Все это, в свою очередь, неразрывно связано с усвоением молодыми людьми элементов региональной идентичности, неизбежно ложащихся в основу местного патриотизма, укоренения на малой родине. Вопрос состоит в том, что региональная идентичность так же, как и сама молодежь, весьма неоднородна, что убедительно доказывают в своих работах, посвященных моделированию региональной идентичности, Е. В. Головнева, О. В. Лысенко и А. В. Шишигин (Головнева, 2018; Лысенко и Шишигин, 2013). Следовательно, прежде чем прибегать к мифологии и символике территориальной идентичности как способу эффективной коммуникации с целевой аудиторией, необходимо разобраться, к какой из вариаций идентичности склонны сами молодые люди из той или иной группы, какие социокультурные паттерны им ближе, роднее и понятнее.

Саму молодежь в этой связи уместно рассматривать как вид социальной идентичности, состоящий, в свою очередь, из множества других идентичностей, наиболее значимыми из которых являются профессиональная и региональная / локальная идентичности. В контексте исторического бэкграунда Пермского края на вышеуказанные идентичности предположительно может накладывать свой отпечаток исторически сложившаяся макрорегиональная «горнозаводская уральская» идентичность, основой которой является ценность труда и ориентация на промышленную специфику территории, подчеркивание ее индустриальной сущности. (Как отмечает В. В. Абашев, индустриальная сущность идентичности региона, вписанная в уральскую идентичность, поддерживается вторым именем города Перми – Молотов, и эта ипостась локальной городской идентичности возникла еще в XVIII веке с началом работы Мотовилихинских пушечных заводов, но окончательно сформировалась в 1930-е годы и была закреплена с переименованием города, из-за чего идет борьба идентичностей, которую условно можно обозначить как колебания между «молотом» – милитарным и индустриальным началом – и «медведем» – символом старой архаической Перми)8.

Центральным звеном модели является молодежная идентичность как идентичность социальная, которая, будучи рассмотренной в статике сквозь призму регионального пространства, а в динамике сквозь призму процессов социализации молодежи, оказывается неразрывно связанной как с региональной и макрорегиональной (в особенности с «горнозаводской уральской» идентичностью), так и с профессиональной идентичностями (рис. 4).

Региональная/ локальная пермская молодежная идентичность

Рис. 4. Структурная модель системы региональной молодежной идентичности / Fig. 4. Structural model of a regional youth identity system

Проведенный анализ ассоциативных рядов среди молодежных аудиторий в отношении Перми и Пермского края показал различия в проявлениях ими региональной / локальной идентичности. Для этого были составлены карты ассоциаций с регионом для разных молодежных аудиторий. Ответы респондентов в итоге были сгруппированы и классифицированы на маркеры принадлежности к той или иной сфере:

-

- географические маркеры – природные красоты, лес, реки и т.п.;

-

- социально-культурные – достопримечательности, местная мифологическая и геральдическая символика (медведь, «Пермяк – соленые уши»), городское культурное пространство (форумы, фестивали и т.п.);

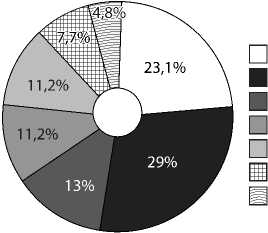

Рис. 5. Маркеры региональной идентичности, характерные для занятой в производственном секторе молодежи / Fig. 5. Regional identity markers inherent in young people employed in the manufacturing sector

Географические маркеры Социально-культурные маркеры Индустриальные маркеры Эмоциональные маркеры Ценностные маркеры Социальные маркеры

Географические маркеры Социально-культурные маркеры Индустриальные маркеры Эмоциональные маркеры Ценностные маркеры Социальные маркеры Экономические маркеры

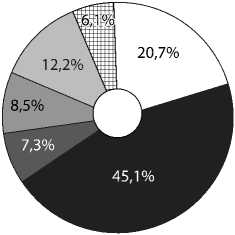

Рис. 6. Маркеры региональной идентичности, характерные для занятой в непроизводственном секторе молодежи / Fig. 6. Regional identity markers inherent in young people employed in the non-manufacturing sector

-

- индустриальные – промышленность, заводы и т.п.;

-

- эмоциональные – личные оценки места проживания;

-

- ценностные – родина, дом, семья;

-

- социальные – известные люди, общественные организации, описания местных жителей (например, «грубые», «гопники») и т.п.

Проявление пермской региональной идентичности можно рассмотреть через ассоциации молодежных аудиторий с краем, выраженные ими в русле исторически сложившихся символов региона, а также географическими и социально-культурными маркерами. Индустриальные маркеры, тесно связанные с глубоко укорененной в уральский контекст горнозаводской идентичностью, обнаруживаются в прямых ассоциациях с промышленной организацией экономики региона (промышленность, заводы, дым труб и т.п.).

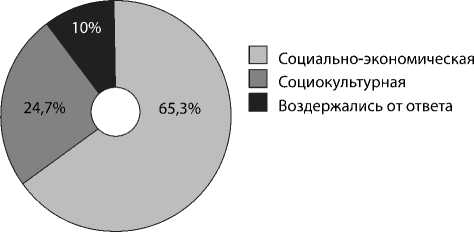

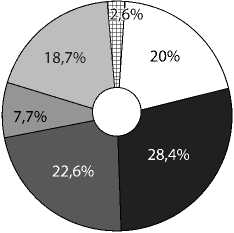

Так, на рис. 5–8 видно, что пермская региональная идентичность прослеживается в ассоциациях с краем среди всех молодежных аудиторий. При этом «горнозаводская уральская» идентичность наиболее ярко выражена у представителей молодежи, занятой в производственном секторе.

Доминирующими маркерами идентичности для работающей в производственном секторе молодежи являются социально-культурные (28,4 %), индустриальные (22,6 %) и географические (20 %).

Базовым маркером идентичности для работающей в непроизводственном секторе молодежи выступают социально-культурные переменные: это предпочтение демонстрируют 29 % респондентов. Также респонденты отдавали предпочтение географическим маркерам (23,1 %) и лишь затем индустриальным (13 %).

Географические маркеры Социально-культурные маркеры Индустриальные маркеры Эмоциональные маркеры Ценностные маркеры Социальные маркеры

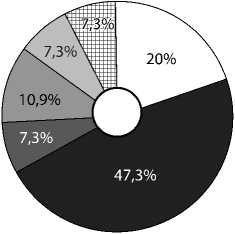

Рис. 7. Маркеры региональной идентичности, характерные для учащейся молодежи гуманитарного профиля / Fig. 7. Regional identity markers inherent in humanity students

Рис. 8. Маркеры региональной идентичности, характерные для учащейся молодежи технических специальностей / Fig. 8. Regional identity markers inherent in young students of technical specialties

Географические маркеры Социально-культурные маркеры Индустриальные маркеры Эмоциональные маркеры Ценностные маркеры Социальные маркеры

Результаты аналогичного социологического исследования в отношении учащейся молодежи вне зависимости от профиля обучения (гуманитарный и технический) продемонстрировали доминирование социальнокультурных маркеров: 45,1 % среди студентов гуманитарных специальностей и 47,3 % – технических специальностей. При этом для обеих групп респондентов географические маркеры идентичности остаются наиболее значимыми после социально-культурных. Именно им отдали предпочтение 20 % опрошенных «технарей» и 20,7 % «гуманитариев». Индустриальные маркеры, в свою очередь, в умах пермских студентов, включая студентов технических специальностей, пока занимают далеко не первое место. И этому можно найти объяснение: профессиональная идентичность, которая, на наш взгляд, формируется именно с началом трудовой деятельности, у студентов проявиться в полной мере может лишь после трудоустройства на постоянную работу, что в случае с производственными предприятиями обычно происходит после окончания учебного заведения (к тому же стоит учитывать, что значимое число выпускников по окончании обучения может не только не работать по специальности, но и переориентироваться в своем выборе с инженерно-производственных специальностей на специальности непроизводственного профиля).

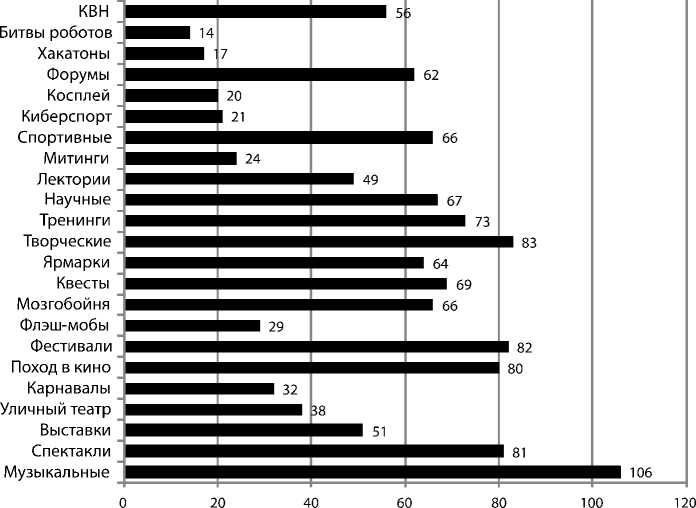

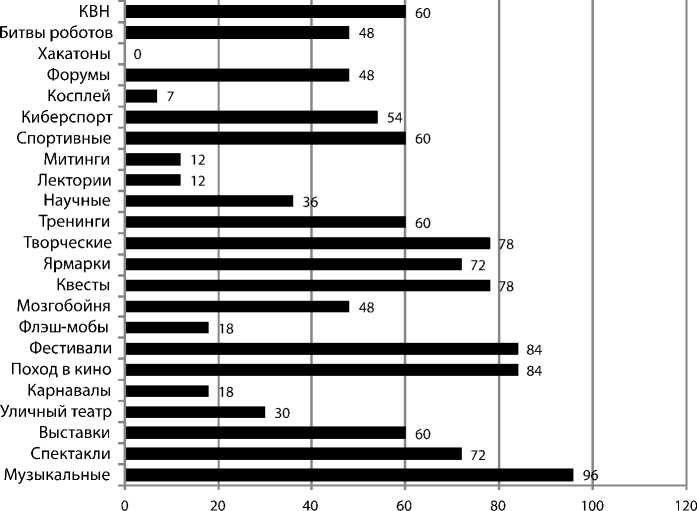

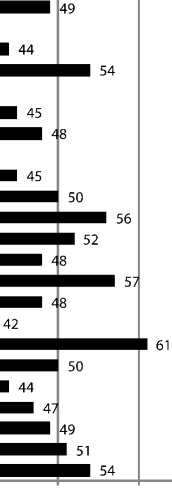

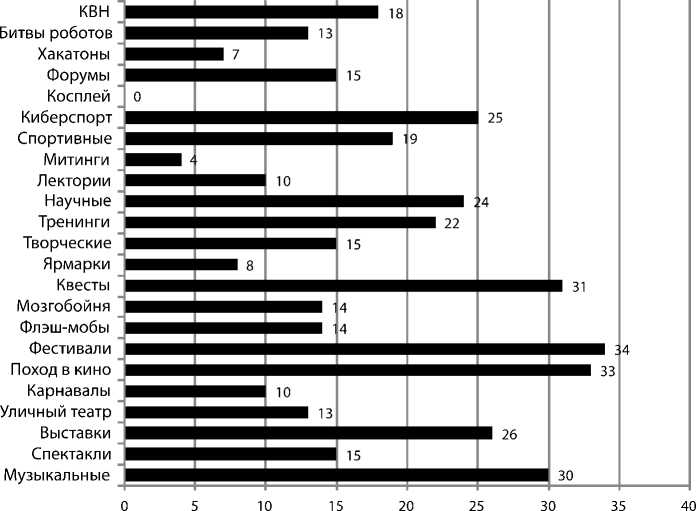

В то же время для работающей молодежи профессиональная идентичность во многом обусловливает присущий относящимся к ней отдельным социальным группам специфический набор социокультурных ожиданий. Так, результаты представленных ниже исследований показывают, что социокультурные ожидания молодежи разных категорий примерно однотипны в разрезе массовой культуры: поход в кино, музыка, игры КВН и другие атрибуты шоу-бизнеса и телевизионной индустрии развлечений вызывают одинаково высокий интерес молодежи независимо от ее профессионального статуса. При этом специфические способы проведения досуга, предполагающие интерактивный формат вовлечения, вызывают различные реакции у разных молодежных аудиторий (рис. 9–12).

В частности, досуговые пожелания молодежи производственного сектора (рабочие и ИТР) отличаются большей степенью техницизма, предпочтением инженерно-технологических атрибутов культуры перед культурой художественной (интерес заводских «синих воротничков» и ИТР так же, как и «технарей» из вузов, устремлен к мероприятиям развлекательного характера и технической направленности (робототехника)). В то же время для представителей специальностей непроизводственной сферы более характерна направленность на познавательно-развлекательную составляющую и художественную культуру.

По результатам социологического исследования приоритетные форматы досуга (по убыванию) для разных страт молодежной аудитории выглядят следующим образом:

-

- работающая молодежь, занятая в непроизводственном секторе: музыкальные мероприятия – творческие мероприятия – фестивали – спектакли; интерес к развлекательным мероприятиям инженерно-технологической направленности (битва роботов) не зафиксирован;

-

- работающая молодежь, занятая в производственном секторе: музыкальные мероприятия – фестивали – походы в кино – творческие мероприятия / квесты; зафиксирован высокий интерес к развлекательным мероприятиям инженерно-технологической направленности (битва роботов);

-

- учащаяся молодежь гуманитарного профиля: фестивали – квесты – тренинги – форумы; интерес к развлекательным мероприятиям инженернотехнологической направленности (битва роботов) не зафиксирован;

-

- учащаяся молодежь технических специальностей: фестивали – походы в кино – музыкальные мероприятия – киберспорт; зафиксирован определенный интерес к развлекательным мероприятиям инженерно-технологической направленности (битва роботов).

Рис. 9. Какие молодежные мероприятия для вас наиболее интересны?

(молодежь, занятая в непроизводственном секторе) / Fig. 9. What youth activities would you choose? (young people employed in the non-manufacturing sector)

Рис. 10. Какие молодежные мероприятия для вас наиболее интересны?

(молодежь, занятая в производственном секторе) / Fig. 10. What youth activities would you choose? (young people employed in the manufacturing sector)

КВН ■ Битвы роботов О Хакатоны ■ Форумы ■ Косплей О Киберспорт ■ Спортивные ■ Митинги О Лектории ■ Научные ■

Тренинги ■ Творческие ■

Ярмарки ■ Квесты ■ Мозгобойня ■ Флэш-мобы ■ Фестивали ■ Поход в кино ■ Карнавалы ■ Уличный театр ■ Выставки ■ Спектакли ■ Музыкальные ■

О 10 20 30 40 50 60 70

Рис. 11. Какие молодежные мероприятия для вас наиболее интересны?

(учащаяся молодежь гуманитарного профиля) / Fig. 11. What youth activities would you choose? (humaniy students)

Рис. 12. Какие молодежные мероприятия для вас наиболее интересны?

(учащаяся молодежь технических специальностей) / Fig. 12. What youth activities would you choose? (young students of technical specialties)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Значимость социально-культурного фактора как способа удержания молодежи в крае и его городах, стимулирование ее к участию в развитии региона и информирование молодого населения о его возможностях самореализации здесь, на местах, актуализируются в условиях дефицита финансовых ресурсов региона, способных «профинансировать» приток молодежной аудитории.

В этом ключе социокультурное проектирование с учетом ожиданий молодежи выступает одной из востребованных и широко применяемых стратегий молодежной политики. Социально-культурное проектирование относится к инновационной стратегии реализации молодежной политики, ориентированной на повышение степени интеграции молодежной аудитории в жизнь современного города и социума с целью обеспечения устойчивого развития территории и общества (Дейч, 2018).

На уровне региона выбор подходов в работе с молодежью зависит от понимания роли и значения данной группы в социокультурном пространстве конкретного общества: как объект, нуждающийся в мерах поддержки, или же активный субъект – инициативная группа, претворяющая в жизнь свои идеи и ценности. Стратегия социокультурного проектирования предполагает активную позицию молодежи, при этом коэффициент вовлечения молодежной аудитории в жизнь территории может варьироваться. Выбор же направлений социокультурного проектирования представляет собой довольно сложный процесс и должен основываться на диагностике и выявлении наиболее актуальных и типичных для региона проблем (Колинько, 2004), с учетом ожиданий (потребностей) молодежной аудитории, структуры региональной идентичности и выявленных маркеров идентичности молодежи.

В теоретическом аспекте матрица направлений социокультурного проектирования включает минимум два направления, непосредственно связанных с удовлетворением потребностей молодежной аудитории как в продуктах нематериального, так и материального характера. Традиционно материальная сфера ориентирована на соответствующие инвестиции в развитие отдельной личности и реконструкцию городской среды для молодежи в целом. Инвестиции в развитие личности – это конструирование соответствующей инфраструктуры экономического благополучия человека, его карьерного и профессионального роста. Реконструкция городской среды предусматривает изменение ранее сформированной градостроительной системы на уровне города или отдельных участков исторически сложившейся застройки. Реконструкция облика территории связана с желанием изменения архитектурного пространства и оздоровлением окружающей среды в соответствии с тенденциями и перспективами развития современного города. В свою очередь, нематериальные активы в рамках социокультурного проектирования вызваны потребностью создать условия для самореализации молодой личности, то есть развития ее талантов, способностей, возможностей, а также раскрытия творческого потенциала.

Содержательное и смысловое наполнение матрицы определяется спецификой ожиданий (потребностей) молодежи конкретной территории, струк- турой и маркерами их региональной идентичности. Так, применительно к ожиданиям и потребностям молодежи Прикамья, инвестиции в развитие личности включают запрос на предоставление субсидий для приобретения собственного жилья, создание рабочих мест, реализацию мер социальной поддержи нуждающимся категориям молодежи, формирование площадок для профессионального роста. Реконструкция городской среды для молодых пермяков – это, прежде всего, изменение градостроительной системы в сторону формирования комфортной и креативной среды для проживания. Совокупность нематериальных ценностей создает спрос на интересный досуг в регионе, волонтерское и добровольческое движения и широкого диапазона культурные мероприятия, включающие художественно-эстетические практики, технократические кейсы и познавательно-развлекательные события для творческой самореализации.

В нашей стране базовым документом, регламентирующим общие принципы государственной молодежной политики, является распоряжение Правительства РФ «Об утверждении основ государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года» 9 . В документе молодежная аудитория определяется как наиболее восприимчивая и мобильная часть социума, носитель инновационного потенциала развития, обеспечивающий рост экономики и улучшение качества жизни социума. В условиях федеративного устройства России выделяются три уровня молодежной политики со своей спецификой реализации – федеральный, региональный и муниципальный. Документальным основанием региональной молодежной политики в Пермском крае является государственная программа «Образование и молодежная политика», рассчитанная на период с 2014 по 2022 год, одним из ожидаемых результатов которой должны стать инвестиции в повышение качества человеческого капитала и поддержка вхождения нового поколения в глобализированный мир 10 .

В последние годы власти региона демонстрируют внимание к молодежной проблематике. Так, для губернатора Пермского края О. А. Чиркунова молодежь выступала активным субъектом реализации проекта «Пермь – культурная столица», в период руководства регионом В. Ф. Басаргиным была объектом промышленной модернизации края и стала локомотивом роста территории при действующем губернаторе М. Г. Решетникове.

В современной истории Прикамья успешные практики социокультурного проектирования как стратегии реализации молодежной политики с целью обеспечения устойчивого развития территории относятся к периоду губернаторства О. А. Чиркунова. В 2011 году в регионе стартовал социальный проект «Мода на мозги», инициированный «Инновационным кластером» Правитель- ства Пермского края при поддержке губернатора. Улицы города заполнили рекламные сообщения, выполненные в стиле агит-поп, информирующие о проектах, с помощью которых краевые власти надеялись удержать в регионе талантливую молодежь и перспективные научные кадры: отличники и хорошисты старших классов ежемесячно получали стипендии 460 руб. (слоган «Хорошо за месяц школьнику получать четыре стольника»); студенты пермских государственных вузов, набравших на ЕГЭ более 225 баллов по трем предметам, на 1–3 курсах получали стипендии 5000 руб. (слоган «Напиши ЕГЭ не халтуря – получи Хабаровск на купюре») и пр.

Помимо материальных программ стимулирования академического потенциала молодежи, администрация О. А. Чиркунова заполняла вакуум социально-культурных ожиданий, в том числе и молодежной аудитории, с помощью проектов художественно-эстетического содержания. Беспрецедентным по масштабу и финансовым затратам стал фестиваль «Белые ночи», направленный на самореализацию личности и развитие благоприятной среды проживания в Перми и Пермском крае. Положительный эффект для продвижения территории и наращивания ее экономической составляющей был очевиден: фестиваль претендовал на звание события если не мирового, то европейского уровня. В разные годы жители и гости фестиваля могли увидеть выступления звезд и «трендовых» коллективов со всего мира, был отмечен рост его посетителей и их положительных оценок, мероприятие получило широкий коммуникационный резонанс в российских и зарубежных СМИ.

Молодежный вектор в политике губернатора В. Ф. Басаргина характеризуется сокращением фестивального движения: на смену «Белым ночам» пришел фестиваль «Пермский калейдоскоп», программа стипендиального премирования ограничилась адресной поддержкой отдельных студентов (на молодежном форуме «iВолга-2014» глава региона заинтересовался разработками пермских студентов). Общий тон молодежной политики можно определить из высказывания В. Ф. Басаргина: «Поддерживать будем то, что развивает край. То, что разделяет, вносит агрессию, поддерживать не будем. Мы переходим от поддержки модного и провокативного к поддержке талантливого и социально ответственного» 11 .

Действующий губернатор М. Г. Решетников делает еще больший акцент на молодежь, которая становится едва ли не ключевой аудиторией политической коммуникации, инициируемой региональными властями. Это следует как из соответствующих заявлений губернатора, так и из сути проектов, реализуемых им в качестве ключевых и приоритетных. Так, в мае 2018 года был презентован новый проект развития Перми – «Пермь 300 лет на Каме», сосредоточенный на административном центре как локомотиве роста региона, модели для всех остальных территорий, которая заключает в себе основополагающие идеи новой краевой молодежной политики. При этом М. Г. Решетников прокомментировал новый проект следующим образом: «Тема урбани- зации и тема развития не только Перми, а и городов Пермского края для нас крайне важна, потому что без этого мы не сможем остановить отток населения, отток молодежи из края»12.

Проект предусматривает реализацию целого ряда частных проектов: «Университетский», «Порт Любимов», «Завод Шпагина», «ТПУ “Площадь Восстания”», «Новая Мотовилиха». Цель проекта – вывести город к Каме (на сегодня большей частью отрезанный от нее промзонами). По задумке авторов (бюро MLA+) проект – это «не просто сумма парков, жилья и торговых центров, это принципиально новая городская среда, это возможность для Перми стать лидером по качеству жизни, обогнать соседей и вырваться вперед в конкурентной гонке городов» 13 . Один из блоков нового проекта развития г. Перми представляет собой социокультурное решение потребностей молодой аудитории – преобразование Завода Шпагина в культурно-рекреационное пространство. Сегодня на перевоплощающейся территории уже ведется социокультурная работа – проводятся мероприятия Дягилевского фестиваля, молодежный форум, благотворительные акции, рождественские ярмарки и т.д. Среди ключевых площадок для непосредственного взаимодействия власти и молодежной аудитории можно назвать молодежный форум «Пермский период», который с 2017 года проводится ежегодно. Форум является продуктом социокультурного проектирования. Его цель – вовлечение молодых людей в разработку и реализацию молодежной политики Пермского края.

Очевидно, что социокультурное проектирование, ориентированное на молодежь, может служить одним из главных механизмов конструирования локальной молодежной идентичности, которая, в свою очередь, должна быть действенным механизмом как регулирования миграционных процессов, так и мобилизации молодежи в интересах региональной власти.

Эффективное социокультурное проектирование в молодежной среде должно осуществляться на основе учета взаимосвязи моделей ожиданий молодежной аудитории, ее маркеров идентичности и быть в контексте ее общественных ожиданий. В конечном итоге такой подход к социокультурному проектированию флагманских молодежных мероприятий (к числу которых в полной мере можно отнести и молодежный форум «Пермский период») может способствовать наиболее успешному решению коммуникационных задач, связанных с максимальным вовлечением пермской молодежи в орбиту влияния политики конструирования региональной и городской идентичностей.

Список литературы Модель ожиданий и маркеры идентичности молодежи как факторы обеспечения устойчивого развития территории

- Абашев В. В. Пермская монументальная риторика местной идентичности: памятники, эмблемы и арт-объекты в пространстве города // Лабиринт: журнал социально-гуманитарных исследований. 2015. № 1. С. 66-79.

- Алексеев С. В., Шумилов А. В. Молодежь и молодежная политика: теоретико-методологическое осмысление (российский опыт) // Politbook. 2016. № 2. С. 107-118.

- Букина Т. В. Специфика экономического развития старопромышленного региона (на примере Пермского края) // Ars Administrandi (Искусство управления). 2011. № 2. С. 40-51.

- Гозалова М. Р., Середина М. И. Социокультурная дифференциация молодежи в сфере туризма // Сервис в России и за рубежом. 2016. Т. 10, № 1. С. 146-154. DOI: 10.12737/19177

- Головнева Е. В. Конструирование региональной идентичности в современной культуре (на материале Сибирского региона): автореф. дисс. … д-ра философ. наук. Екатеринбург: Урал. федер. ун-т им. первого Президента России Б. Н. Ельцина, 2018. 38 с.

- Дейч Б. А. Молодежная политика в России: защита прав или молодежных инициатив? // Сибирский международный. 2018. № 20. С. 39-44.

- Захарова П. И. К проблеме идентификации городской молодежи // Вестник Казанского государственного университета культуры и искусств. 2012. № 3-2. С. 15-17.

- Зубок Ю. А., Ростовская Т. К., Смакотина Н. Л. Молодежь и молодежная политика в современном российском обществе. М.: ИТД «Перспектива», 2016. 166 с.

- Ильинский И. М. Молодежь и молодежная политика. Философия. История. Теория. М.: Голос, 2001. 696 с.

- Козлов Д. В., Платонова Д. П., Лешуков О. В. Где учиться и где работать: межрегиональная мобильность студентов и выпускников университетов. М.: НИУ ВШЭ, 2017. 32 с.

- Колинько И. В. Социокультурное проектирование в системе разработки и реализации региональной культурной политики // Общество и право. 2004. № 4. С. 119-123.

- Лисовский В. Т. Духовный мир и ценностные ориентации молодежи России. СПб.: СПбГУП, 2000. 508 с.

- Луков В. А. Теории молодежи. Междисциплинарный анализ. М.: Канон+РООИ «Реабилитация», 2012. 528 с.

- Лысенко О. В., Шишигин А. В. Пермская городская идентичность в зеркале социологических опросов // Пермь как стиль. Презентации пермской городской идентичности / Под ред. О. В. Лысенко, Е. Г. Трегубовой. Пермь: ред.-изд. совет ПГГПУ, 2013. С. 40-80.

- Меньшикова К. В., Малкова Е. В. Предпосылки молодежного лидерства или ориентиры Пермской молодежи // Социальные и гуманитарные науки: теория и практика. 2017. № 1. С. 290-297.

- Назукина М. В. Между Уралом и Поволжьем: поиски пермской идентичности. Пермь: «Печатный салон «Гармония», 2018. 196 с.

- Передерий В. А. Конструирование идентичности студенческой молодежи в поле различных социальных практик: автореф. дисс. … канд. социол. наук. Краснодар: Краснодарский ун-т МВД, 2009. 29 с.

- Петрова М. Д. Анализ миграционных настроений молодежи Перми // Социальные и гуманитарные науки: теория и практика. 2017. № 1. С. 315-322.

- Подвинцев О. Б. Представления о структуре Пермского края как элемент региональной идентичности // Вестник Пермского федерального исследовательского центра. 2016. № 1. С. 12-18.

- Проблемы профессионального самоопределения молодежи: анализ ценностных ориентаций и профессиональных стратегий. Информационно-аналитический отчет по материалам социологического исследования (2010-2011 гг.) / Под ред. Ю. Р. Вишневского, Я. В. Дидковской, М. В. Певной. Екатеринбург: УрФУ, 2011. 167 с.

- Смирнов В. А. Институционализация региональной молодежной политики в условиях трансформации российского общества: автореф. дисс. … д-ра социол. наук. СПб.: СПбГУ, 2011. 47 с.

- Фадеева Л. А. Психологические и культурные основания конструирования идентичности: пермский кейс // Перспективы развития политической психологии: новые направления: материалы Междунар. науч. конф., 22-23 окт. 2010 г. / Под ред. Е. Б. Шестопал. М.: Изд-во Моск. ун-та, 2012. С. 206-214.

- Шляхова С. С., Лекторова Ю. Ю., Прудников А. Ю. PR пермского периода: региональные коммуникации и территориальная идентичность в исторической ретроспективе. Пермь: Перм. нац. исслед. политехн. ун-т, 2018. 337 с.

- Anholt S. Competitive identity. The new brand management for nations, cities and regions. N. Y.: Palgrave Macmillan, 2007. 147 p.

- Anholt S. Places: identity, image and reputation. N. Y.: Palgrave Macmillan, 2010. 168 p.

- Best A. Youth identity formation: contemporary identity work // Sociology Compass. 2011. Vol. 5, № 10. P. 908-922.

- DOI: 10.1111/j.1751-9020.2011.00411.x